广集国宝献神州

——记香港已故文物收藏家杨铨

2016-06-14吕雪萱LvXuexuan

□吕雪萱Lv Xuexuan

广集国宝献神州

——记香港已故文物收藏家杨铨

On Deceased Hongkong Relics Collector Yang Quan

□吕雪萱

Lv Xuexuan

Yang Quan, a famous patriotic collector, came into contact with ancient Chinese cultural relics at a very young age because of his experience in Republic of China and gradually established the belief of protecting national treasures. He devoted all his energy and wealth to protecting many important relics from outflowing. And in his later years, he donated all of them to the country.

他既无叱咤风云的气势,也没有倜傥英俊的风度,只不过中等身材,白白胖胖的,说话慢条斯理的,活像一尊石湾公仔笑佛,他的奇特之处,就在于放着亿万富翁不当,却宁愿一生省吃俭用,历尽艰辛,把竭尽毕生心血而搜集到的,流散于海内外的6200多件珍贵文物全部无偿地奉献给国家,而一件也没有留给自己的子孙后代。这位奇人,就是已故的香港著名文物鉴藏家杨铨先生。

“怎能出卖自己的祖宗”

杨铨先生是广东省鹤山县人,生于祖国民族危机日益深重的1891年。他的父亲在他出生后不久就离乡背井到香港谋生。杨铨16岁那年亦到香港,随父在一位英国人开办的太古船坞工作。其父是该船坞的一位小职员。初进太古船坞时,杨铨作为“后生”(学徒兼杂役)经常代父送件到英国人上司家里。这位英国人酷嗜收集中国古代文化遗物,古玩、字画、陶瓷、雕塑、碑帖以及富有天然画意的大理石等都是他所爱好和悉心搜求的。杨铨看见他的客厅里到处摆满了古董、字画,感到十分奇怪。有一次,他忍不住问这位英国上司,为什么要摆这些东西?这些东西又破又烂又旧,放在这么干净、漂亮的客厅里陈设有什么作用?英国人听了这位小“后生”的发问后,眼珠一转,突然哈哈大笑起来。他走到杨铨身旁,操着一口半通不通的中国话,拍着他的肩膀说:“傻瓜!你不要小看它们,这是中国极其珍贵的东西,全世界到处都有人在收集、保藏。你今后如果在哪里见到这类东西,就通知我或帮我买下来,这对你今后是有好处的。”杨铨听后点头应允。从17岁以后,杨铨就经常手里拿着这位上司给的钱,在送件之余,到各处寻找中国历史文物。他在接触文物的过程中,由不认识到认识,以后渐渐产生了兴趣,有了一定的鉴赏能力。

那时候,人们经常可以看到一位穿着—身笔挺西装的年轻人出入于香港、澳门及中国内地古玩店、文玩档,打探各种行情,他像着了迷似地学习文物知识,收购各种文物。杨铨有时会买到好东西,有时又会受骗上当,买回赝品。他通过逐渐总结经验教训,在提高对各类文物的鉴赏能力的同时,开始认识到,祖国珍贵的历史文物是中华民族悠久历史发展的见证,特别是那些古字画、古墨、古玉、古铜器和历代陶瓷工艺品,更是科学与艺术的结合,是无数艺术家和劳动人民天才智慧的结晶,是中华民族的光荣和骄傲。“怎能够把它们交给外国人,出卖自己的祖宗!”于是,他暗自有意识地把其中一些好的留下来,而把一般的交出去,开始了自己的收集。经过不懈努力,他收集的东西就像涓涓的细流汇入江河,越来越多。他住处的床下,桌上到处都堆满了古物。然而不久,他也由于在上司那里“出色的成绩”而得到了赏识,一步步地被提拔为高级职员。

举债变家产,把好“第二海关”

20世纪初叶,是中国近代史上最动乱的时期,中国海关被当时的反动政府拱手让给帝国主义把持,这样的海关不但不能维护中国的主权,反而成为帝国主义掠夺中国财富、盗窃中国文物的“安全门”。如1903年——1908年,山东省潍县美国传教士就盗走我殷墟甲骨达2720片之多;长沙雅礼学院美籍牧师柯克思盗走我大批战国楚器,其中有至今仍是我国发现最早的用毛笔写绘在纺织物上的“缯书”;1914年——1917年,美国毕士情曾经深入华北各地许多重要石窟区,盗走了大批艺术雕刻,其中包括举世闻名的陕西唐太宗“昭陵六骏”中最精美的两方石雕。当时的香港是内地文物、古董流向海外的重要集散地。杨铨目睹祖国的艺术精华不断流失,不禁痛心疾首。正如他后来回忆所说:“解放前出土的文物不多,偶有出土便视为奇货,被官僚、地主富豪们巧取豪夺,盗卖给帝国主义,真教人痛心。那时我真担心祖国文物会被一扫而空。”于是,他下定决心,要尽自己的微薄力量,拯救祖国的文化遗产,把好“第二海关”他也常对人说:“我就是第二海关。”但当时他个人的财力有限,即使是他后来被提升为高级职员,收入较为丰裕,但因购买文物耗资可观,故常常捉襟见肘。杨铨在这样极为艰难的情况下,仍然千方百计,尽力而为。

1941年底香港沦陷时,在日本帝国主义的铁蹄下,民不聊生,物价飞涨,港币贬值,许多文物收藏家无法维持生计,只好将其收藏的宝贝在街头设摊贱卖。有一天,杨铨偕好友任真汉漫步街头(任真汉是个对古文物素有研究、经验丰富的著名画家)。他们看到在充盈街头的古董摊之间,有—位衣衫褴褛的老汉摆卖一幅古画。杨铨与任真汉走上前去仔细欣赏,发现这是唐代大画家阎立德(阎立本的兄长)画的《文成公主降番图》真迹,乃是一幅稀世奇珍!但老人要价甚高,而且非要当时最通行的“日本军票”不可!杨铨一时无法凑足这笔款,正在惋惜、焦急之时,突然走来两个问价的日本人,看得出他们还真的识货懂行。杨铨与任真汉担心这幅名画落入日本人之手,两人商议下,决定赶紧允诺卖主的要价,并约定第二天成交。杨先生回到家里,立即四处向亲友求助,东借西凑,好不容易才凑足了这笔款,便赶紧找到那位老汉,把那幅珍贵的《文成公主降番图》抢购回来。望着这幅几经波折的国宝,他们难以抑制激动的心情,整天像着了魔似的,把它打开来仔细地看了一遍又一遍,并翻书寻典,对画面的内容及落款题字逐字逐句进行对照、鉴别。

这幅画,在当时并无人认出它的历史价值。自宋元以来,人们一直只当它作《唐人画神仙故实》,而且由于宋元明清的绘画主流是山水画,因而这幅人物画一直未受重视。杨、任二人从浩如烟海的画书史籍中查到《资治通鉴》中有记载:贞观十五年,唐太宗以文德皇后所生的文成公主降嫁吐蕃王松赞干部,并命“阎立德画文成公主降蕃图存之宏文馆”。他们确认此图并非“仙人故实”画中的盛装女子面貌及衣着,其发型及歧头履均是公主装束的真实写生,尤其是那公主双臂间横搭着一幅白绸,更表明那是西藏特有的“哈达”仪注风俗,此为中原地带所无。古来画仕女只有在肩上披长带,从无以白巾横搭两臂间之形象。况且公主裙边还有落款“立德”二细字款,这是画家阎立德当时的署名方式。图中左侧男子形象是无须的太监,这应当是伺奉公主的太监,他手持一把白丝,挥扬在空中,犹如一缕白云,神仙故事中也未见握一把云的神话,而且画中的白丝截得齐整、飘向空中的末端也是齐的,可知是蚕丝而不是白云;画上端正中央还有已黯黑的大印,文为“缉熙殿宝”四字。他们把考证研究的情况作了笔记,然后妥善收藏在秘密的地方。

郭沫若题词及与郭沫若等人的合影广东民间工艺博物馆提供

一些有名的收藏家获悉杨铨收购文物的消息后,纷纷上门要求出售自己的藏品。例如当时的著名大收藏家黄咏雩就来找杨铨先生商量,要求将自己收藏的唐代画家戴嵩的《春陂牧牛图》暂时抵押给他,求价300军票,并且还向他声明,这是暂时作价抵押给他的,将来三年五年还可赎回。杨铨一一答应这些条件,把它购买回来。为了提防别人偷抢、破坏(因为当时社会非常混乱,黑社会盗窃、抢劫十分猖狂),他又立即动手包装钉箱,小心翼翼地把它收入箱内埋入地下收藏。还有一位姓许的古董商,带着南宋著名山水画大家刘松年的《蜀道图》到香港求售。此画当时已很残破,杨铨看见,心里拿不定主意,便征询于任真汉,看看是不是刘松年的作品?任真汉与杨铨仔细地进行了鉴别,从画的用笔风格到题款落跋等等,细心加以分析比较,认为它是刘松年的真迹无疑,杨铨当即照价把它抢买了回来。

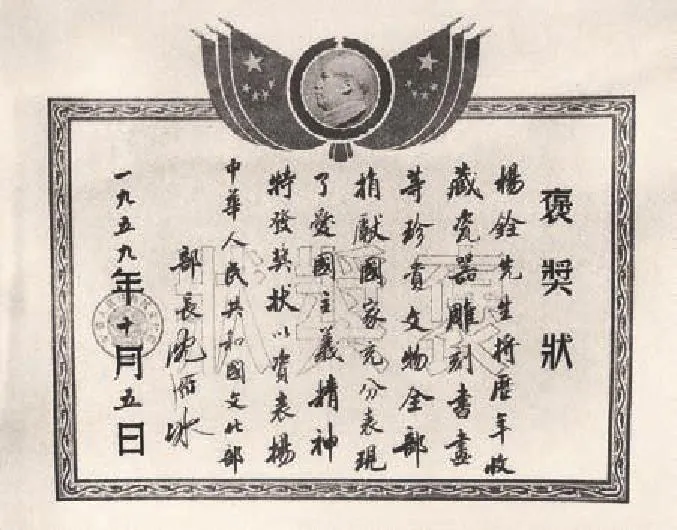

文化部授予杨铨的奖状广东民间工艺博物馆提供

杨铨不仅在国内搜求文物,而且还到国外搜求。别人运出去的,或在报章上刊登的,抑或从朋友处打听到的,他都千方百计赶紧把它抢买回来。他像一道无形的海关,把外流出境的一件件、一幅幅珍贵古董字画等文物截留、收藏起来。有一年,他到广州看广州市美画展,他打听到有一位美术学校教务主任在旅行日本时,从一位日本华侨手上买回一幅唐人花鸟画,就想办法找到这位教务主任,仔细地观赏这幅画,并托人要求他转让。收购这幅画后,杨铨与任真汉从画的隐密处找到了画家滕昌访的落款署名,字体凝重,画迹也是晚唐方有,比宋画有更多的厚重感。这幅画的原主,那位日本华侨,是为了不让国宝长流国外,才让这位教务主任带回广州的。还有一幅由八屏联成的巨画《万木奇峰图》,是五代著名画家董源的杰作,原存放在河北省承德避暑山庄内。辛亥武昌起义爆发时,一位清朝宣统三年时的皇族内阁邮传部的大臣仓皇把它卷逃日本,窃为己有,后来再由他的后人携到香港找外人出售。杨铨打探到这一消息后,立即找他许以重价收购了回来。这幅巨作有宋高宗和董其昌的题跋,实属国宝。据清朝张庚的《国朝画征录》记述,王石谷也曾临摹过这幅画,但杨铨收购的这幅画却并非王石谷的临摹品,而是董源的真迹。

新石器时代 旋纹彩陶壶杨铨捐献广东民间工艺博物馆藏品

1937年“七·七”卢沟桥事变后,国内不少收藏家把藏品带到香港躲避。也有一些名刹的僧人或古董投机商、小偷儿,将寺内的镇寺之宝卷逃出来到香港求售。其中最珍贵的、原藏广州光孝寺的一幅五代画僧贯休画的罗汉图,可能是由盗贼偷出卖给古董贩子的。画上无落款,古董贩子不知此画来头大,要伪装成名人手迹,就找了个人间不易有画迹留下的南宋画家的名字来做假款,在画的下边用小字写上“朱玉”两字,而在标题上则题作“南宋朱玉画大阿罗汉图”。杨铨见了此画后马上把它买回来,并请任真汉一起鉴定。他们查出清初的大诗人朱竹坨和广东大诗人陈恭尹,曾用长诗咏述过他们在光孝寺欣赏贯休画罗汉时的情景。两人的诗皆详细记述了画中的形象神态:一只巨猿持帚站在庭中扫落叶,一个高僧在窗内写经,一个侍者在高僧背后恭立,画中景物皆有诗句描写。诗与画相对照,即证明此画是光孝寺旧藏贯休画的三幅罗汉图之一。据记载,它是苏东坡在遭贬海南时,留赠给光孝寺的,这是一幅十分珍贵的名画。杨铨当时得此宝贝喜不自胜,立即把它珍藏起来。

杨铨还收购了宋代著名画家崔白的《雪雁图》。这幅画是作者在宣和画院出诗题考试选拔画家时,获第一名的成名杰作。当时宣和画院曾出“梅柳渡江春”一句诗作考题,很多画家或以画悔,或以画柳的春天景物来应试,而崔白的画却别出心裁,独具一格:一双由江北飞来江南的雁,刚刚歇翼江边柳树下,雪尚未全融化。但柳树后边已有一枝刚绽两朵白花的梅,树上双雀在跳跃歌唱,对岸则一片灰蒙蒙的寒雾,了无春意。这幅画把“梅柳渡江春”的情景画活了,作者用雁来表现“渡”是神来之笔,具有极为神妙的美感,因而获得考官的极大赞赏,当场中选榜首而一举成名。杨铨在香港见了此画,兴奋之情无以言表,他用高价把它买下后,视作秘宝,轻易不肯示人,极为珍贵保藏。杨铨先生就是这样积极搜罗流散在海外及港澳一带的历代名画。诸如晚唐花鸟画代表画家滕昌 的另一幅杰作《雷岸双鹅图》,唐代画牛名家戴嵩的《柳阴归牧》、《渡水中图》,以及北宋崔白的《雪鹰》等等,都是在这样的情况下,被杨铨从外国人或古董商那儿抢买回来的。

杨铨除积极抢收名人字画之外,对历代珍贵的工艺美术品也绝不放过收购的机会。其中有一套由16块桃木版雕刻而成的贯休十六罗汉像挂屏,每一屏长125.5、阔53.5厘米,上刻“迦诺迦伐蹉尊者”、“第一宾度罗跋哕堕尊者”、“第三宾头庐颇罗堕誓尊者”等。这套木雕挂屏是清代乾隆帝赐与圣恩寺的。它精美绝伦,艺术价值极高;在圣恩寺时就有多人拓印过;也有人摹刻在桂林的隐山六洞某寺内。抗战初起时,这套挂屏被人携到香港求售,杨铨立即用高价把它买下。为了不被日本人发现,杨铨还用铁箱包装并埋在货仓地下收藏起来。

在中等房价区域,土地价格每增加1%,房价将随之上涨0.15%;反之,房价每增加1%,地价将随之上涨0.23%,且均在5%的显著性水平下显著。同时,房价每上涨1%,又会引起物价增加0.04%,但并不显著。由此可知,中等房价区域的土地价格每增加1%,通过房价的上涨传导机制,可以导致该区域物价水平上涨0.006%。

杨铨还把将要从香港流出海外的极为珍贵的700多件洪宪瓷抢购回来。1912年,窃国大盗袁世凯篡夺了辛亥革命的胜利果实,做起了皇帝美梦。当时他为了自己的享乐,委派郭葆昌为御窑总办,往江西景德镇窑场督办烧造一批彩瓷,准备在他登基之日摆放在宫廷的各个殿堂里。这位御窑总办到了景德镇后,立即物色余少卿作技术设计负责人,又在故宫挑选了1000多件康、雍、乾各朝精品作为样本,拟定了60多个堂款(“慎德堂”、“居仁堂”等)。当时景德镇窑业已比较衰落,这一烧制任务困难很大,于是他们找到了当时在景德镇设窑的吴蔼生、范永顺、谭家毛等人商量,由余少卿出面邀请当时彩绘画瓷的最著名画师“珠山八大家”——黄琦、王大几、邓碧珊、徐仲南、田鹤仙、汪野亭、程意亭、刘雨岑作技师,以及陈庄、张玉藩、邓希旺等当时景德镇最有名的彩绘技师来进行彩绘工作。所以这批洪宪瓷的彩绘技术相当高,是近代制瓷高水平的代表。为不可多得的精品。原计划烧制4万多件,但由于当时精瓷胎、好釉料相当缺乏,所以从1912年至1914年,他们才完成6000件。1916年,袁世凯在当了83天皇帝后倒台。洪宪瓷还有一批则未烧好。为了能卖出好价钱,余少卿等人便决定把那批未烧成的瓷器通通落款“维正、乾隆、嘉庆、道光”等底款,以便将来抛出时更为抢手。当时郭葆昌到景德镇追余少卿要货,余少卿却早已将这批瓷器装箱运往香港。杨铨获知这一消息,立即将其成批收购回来。

杨铨抢买《吴道子墨宝》中的《白描地狱变相图》一事,更为感人。吴道子是唐代杰出的大画家,向有“画圣”之誉。这幅画原为清官之物,藏于圆明园内,庚子年八国联军攻占北京时,被德国侵略军劫去。1940年,德国一家出版公司把它影印成册。该公司印刷厂厂长将第一本送给当时驻德国的大使程天放。程天放后来把它送回国,放在北平图书馆收藏。该厂长自己则带了一本到伦敦,作为推销的样品。可是不久,欧战爆发,联军轰炸柏林,这家印刷厂恰巧中弹,原件及印好的画册全部付之一炬,只剩下德国厂长手中的一册。这个厂长把它视为孤本,在伦敦泰晤士报刊登广告求售,要价300英镑。杨铨看到这段广告,高兴得跳了起来,马上电汇了300英镑,把它买了回来。

杨铨在大量抢买文物的时候,自己的生活却发生了困难,特别是在抗战期间生活更为拮据。但是,他为了祖国的历史文物不再遭受帝国主义及不法古董商的破坏、摧残,宁愿自己忍饥挨饿,衣着破旧,过着十分清贫的生活。他把生活的最大乐趣放在收集和研究文物的事业上,所以在他的生活日历里,除了工作,就是收集文物、研究文物。他有一件明代铜佛像,如真人那么高大,为了维持一家老小的生活,及抢买其他更加珍贵的文物只好割爱把它卖掉。他在广州西关陶陶居旁边怡庆里12号所盖的楼房,在抗战沦陷时,存放在那里的古物全部被人偷去,屋也只好抵押给澳门人还债。就是这佯,他一家大小十数日在生活的煎熬中顶了过来。他一生的收入、积蓄,都化作这几千件文物。直到退休,他才在香港新界粉岭建了一栋楼房,此前他居住的房屋,堆放文物的仓库差不多都是租赁的。可以说,他除了大批文物之外,的确是家无恒产。

当他能成为亿万富翁的时候

这数千件文物收购回来,并不是放在仓库里就可万事大吉。整理、研究、保藏,有大量工作要做。要对各类藏品进行编号、归类、拍照、清洁,并要防虫、防潮、防盗、防火等,防止其自然损坏及人为损坏。有位行家参观了杨铨捐献的文物展览后,不禁无限感慨地说:“要是让我去替杨老先生把这些文物保藏管理那么一天也是相当吃力的,更不用说保管、收藏那么多年!”这里凝聚了杨先生多少心血!不知洒下了杨先生多少汗水!是的,杨铨先生面对这样的繁复工作和诸多的困难,却仍然孜孜不倦,乐此不疲,并经常动员自己的侄儿参加文物仓库的打扫、清洁及防霉、防蛀等工作。他的儿女后来回忆说:“我们小的时候。父亲经常哄我们,要我们帮他打扫文物库里的积尘、污垢以及翻拍照片等,完后就买票让我们去看戏。”对文物的研究和鉴定,则得利于挚友任真汉等人的帮助。

五代 越窑五管瓶杨铨捐献广东民间工艺博物馆藏品

杨铨本来文化水平不高,最初对文物也只具“横通”的感性认识而已,对自己所收藏的文物到底真假如何?好劣如何区别?哪些需要特殊收藏?哪些需要重点保管?哪些是劣品、赝品需及时淘汰?对这些问题他起初也心中无数,又不敢随便请人鉴定。为了提高自己对古文物鉴赏水平,他邀请精于此道的著名画家任真汉到自己家中,一住三年,为自己系统讲解鉴定文物的知识。杨铨还经常邀请当时在港澳一带的著名鉴赏家郑德坤、陈君葆、郭沫若等人来看他收藏的文物。郭沫若对他收藏的文物十分看重,特别看重虎符,杨便送给了他。郭十分高兴,回去后,便以虎符为题,写了篇小说。杨铨先生在虚心向别人学习的同时,自己亦天天认真读书学习。他家里收藏有数千册珍贵的图书资料,他结合藏品实物,深入钻研,进步很快,从一个文物爱好者逐渐成为鉴藏家。他的6000多件文物,每件都记录有年代鉴定,作者真伪考证,艺术历史价值,尺寸规格大小,以及文物损坏完残程度的描述,印款题跋的记载等,且大部分文物拍有照片。杨铨为此付出了极大的劳动和心血。

40年代,有一位国民党政府要员,曾亲自登门拜访杨铨。他对杨铨的藏品垂涎不已,当即许以利禄,“动员”杨铨把这批珍宝“充公”,但杨铨毫不惧怕由此引起的后果,一口回绝。

北宋 龙泉窑黄釉佛像壶杨铨捐献广东民间工艺博物馆藏品

50年代初期,杨铨收藏的文物曾多次在香港等地展出,有的专家在参观了杨铨的文物藏品后,不禁惊愕地说,这些文物要是拿到国际市场上去拍卖,他一定会立刻成为家资亿万的超级富翁。英国一个著名的博物馆,愿出3000万英镑,请他出让部分陶瓷藏品;一些古董商、收藏家也闻风而至,纷纷出高价请他转让文物,而杨铨却丝毫不为金钱厚利所动,一一谢绝。后杨铨被吸收为英国皇家陶瓷学会会员,在海内外享有很高的声誉。

“我的宝贝有了最好的归宿”

上文曾提到,40年代后期,郭沫若居留香港期间与杨铨有所交往。杨对郭渊博的学识极为钦佩。而郭对杨的藏品也十分赞赏。有一次,杨曾十分感慨地对郭老说:“假若有一天,国内出现一个开明和进步的政府,我愿意把毕生收集的各种文物和艺术品,全部捐献给国家。”但是,解放前国民党政府的所作所为,令他十分失望,他的良好愿望无法实现。

1949年10月1日,神州大地一声春雷,杨铨盼望的日子终于来到了。1957年,杨铨的挚友任真汉应邀到北京参加“五·一”节观礼,并到各地参观游览。返港后,任先生以自己的耳闻目睹,告诉杨先生:大陆人民政府颁布了各项文物保护政策,地上地下文物都得到妥善保管,文物博物馆事业得到飞速发展,还公开展出让人参观、研究。这一喜讯,像春风吹开了杨铨心头的冰霜,消除了他多年的疑虑。过去他曾困扰过,自己收藏了大批文物,如何妥善保管好,使它千秋万代永远传下去,留给炎黄子孙学习欣赏?随着年岁的增大,这个问题越来越迫切地摆在眼前。他曾考虑过自己的几个子女,觉得他们都不懂文物,无法承担文物收藏、保护的重任。香港不少达官、绅士生前也曾收藏了大批文物,死后子孙却难继父业,大部文物都散失无遗。例如香港一位大绅士死后,其子孙就无法保存其珍藏古物,成批成批地贱卖给人家;曾任国民党外交部长的一位官员,生前也收藏了不少文物,死后也是被其后人大批贱卖了;民国初年曾任总理的一位官员,生前收藏了许多石湾公仔和器皿,而且十分漂亮、精美,他在香港去世后,其收藏也被后人当烂缸瓦贱价出售。耳闻目睹这一桩桩一件件令人扼腕之事,使杨老先生感慨万千。他也曾考虑过建造一所美术博物馆来保存这些藏品,但觉得若建得太小,则陈列场地不足;建规模大的,又非能力所及,而且管理、研究都要有人,这些问题都不易解决。挚友任真汉内地参观后的深切感受,使杨铨的思想豁然开朗,他开始考虑如何把珍藏的文物全部捐献给国家,放到国家博物馆里保藏。1958年,杨铨委托任真汉把首批200多幅珍贵的字画送到广州美术馆展览,结果,展出效果十分良好,受到党和人民政府的热情接待和热烈欢迎,轰动了文物界和美术界。画展结束正要装箱运返香港的时候,杨铨却发来亲笔信,表示要把这批文物捐献给人民政府。他的这一爱国义举,受到当时广东省省长陈郁、广州市市长朱光及各界人士的高度赞扬。

南宋 黑褐彩卧童枕杨铨捐献广东民间工艺博物馆藏品

此后,杨铨曾先后多次应邀回内地参观,每次回来,他都得到省市领导的接见和表扬。他趁便考察了上海、杭州、苏州、南昌、南京、北京、天津、汉口、吉林等各地的文物及博物馆设置情况。在各地博物馆文物保管仓库饱览了无数奇珍异宝之后,他欣喜若狂,由衷感到共产党领导的伟大,党的文物保护政策的正确。他终于得出了一个结论:“我的宝贝有了最好的归宿!”

战国 五山镜杨铨捐献广东民间工艺博物馆藏品

1959年建国十周年大庆,杨铨作为香港知名人士特邀代表,由任真汉先生陪同,赴北京参加国庆观礼。抵京后,郭沫若在家里接见了他。两人久别重逢,感到格外亲切。郭老赞扬他无私捐献文物的爱国行动,亲笔签名赠他《百花齐放》诗集一册,并欢迎他以后能经常回来看看。接着,夏衍副部长代表文化部设宴招待杨铨,向他颁发了“热爱祖国”的奖状,并邀请他参加在人民大会堂举行的国宴。当他打开请柬,见到上面签有毛泽东、刘少奇、周恩来、宋庆龄等国家领导人的名字时,感动得顿时说不出话来,觉得再没有什么珍宝比这封请柬更珍贵了。他激动地步入金碧辉煌的5000人宴会大厅,在丰盛的筵席入座。敬爱的周总理举着酒杯走到他的身旁,杨铨做梦也没有想到党和国家的领导人会亲自向他祝酒,赶忙站起,热泪盈眶地跟总理碰杯,然后仰头一饮而尽。国宴结束后,他回到宾馆里仍兴奋得辗转难眠,连夜执笔将他所感受到的一切写信告诉在港的儿女、亲友。他写道:“真想不到我这点微薄的贡献得到国家这样厚待和奖励。我获得这个奖状和国宴的招待,及接受的象牙嵌金的国徽礼物,比千万富翁和我所有的文物都珍贵得多。我带回香港后将永远珍藏,以此教育后代。”

元 青花折枝菊三足炉杨铨捐献广东民间工艺博物馆藏品

高风亮节千古流芳

为了尽早把宝贝全部奉献给祖国,杨先生返回香港后,从1959年底始至1964年,日夜投入紧张的文物整理工作。他亲自甄别鉴定、整理分类、入档上册……对不少重点文物都配上自己精辟的鉴定意见,说明来源,标明品种名称、出品年代、产地、作者,配上黑白或彩色照片,还以高薪聘请几名能工巧匠,在他家里住了几年,根据器物的造型尺寸,制作精美牢固的包装。为了测试搬运途中是否安全,他亲自把比文物更易破碎的物品装入盒内,从楼上抛掷地下,证明安全可靠才放心运出。雇工及用料费用,全部由杨先生自己支付,他要把最珍贵的文物郑重地献给国家。文物分批运出后,他不顾自已年事已高,疾病缠身,亲自拄着拐杖,频频来往于港穗之间,同工作人员一起开箱整理,还买回各种修补文物材料,亲自传授文物修补技术,介绍不同品类文物的收藏保管经验。

1964年底,他珍藏数十年的文物不遗一件地全部捐献回来了!与此同时,他每次回内地,总要到当地文物商店去参观,这不仅是他数十年搜集文物的习惯,而且体现了他对祖国文物、博物事业的鼎力支持和关心。每次参观时,当发现有好的文物、古董时,他总是马上慷慨解囊,买回送给文物博物馆收藏。广东民间工艺馆就有数十件文物是他回内地时,在文物商店或其他地方见到购回捐赠的;他到新会县的会城博物馆参观时,见到那里收藏瓷器较少,便特地跑到街上商店浏览,见到一只明代龙泉窑火船摆在那里出售,便立即掏钱买回送给博物馆收藏;1959年,他到桂林市参观发现市博物馆收藏古代广西画家的画不多,藏品也不够丰富,于是便将自己珍藏的古代广西画家的画,以及蓝瑛、叶欣、高其佩、上官周、王时敏、吴伟业、李鲜、谢兰生等明清名画100多幅和康、雍、乾等清代青花瓷器200多件赠送给该馆收藏。

“文革”动乱期间,党和政府对杨铨捐献的文物进行妥善的保管,把它妥为疏散,秘密隐藏起来。当时杨铨在香港风闻其捐献的文物遭到破坏,海外一些不怀好意的人还说他捐献文物回国是失策,一些亲友也对他不理解,这些曾使他思想十分矛盾,忧郁满怀,不幸于1967年病逝于香港。他为了大批国家珍贵文物不致四散流失,足足耗费了整整一生的心血。所庆幸的是,杨铨先生捐献的文物在那场浩劫中得以全部完整无损地保存了下来。杨铨在九泉有知,当可瞑目矣。

北宋 登封窑白釉珍珠地四耳壶杨铨捐献广东民间工艺博物馆藏品

杨铨去世后,他捐献的文物在广东民间工艺馆展出,观众人山人海,争相欣赏。陈列大厅就像一个奇幻的艺术世界:在3000多件陶瓷器物中,有从新石器时代的彩陶到明清时代历代官窑、民窑的代表作品。甘肃彩陶双耳罐形体丰满优美,纹样质朴流畅。汉代铅绿釉狩猎纹陶壶不仅有着翡犁般美丽色泽,而且釉层清澈透明,光彩照人。特别是那300余件极富岭南地方特色的明清石湾陶瓷,釉色或红如血,或蓝如宝石,紫若茄花……在青瓷器物中有不少是各地窑口的典型作品。被誉为“夺得千峰翠色来”的浙江越窑。纹饰浑朴厚重、刀法流畅有力的宋代陕西省耀州窑。釉色莹厚滋润的河南临汝窑。首创褐绿彩斑等釉下彩绘装饰的唐代湖南铜官窑。以黑釉的油滴结晶和兔毫纹而誉满中外的宋代福建的建窑盘。宋代浙江天目山烧制的“曜度天目”茶碗。南宋浙江龙泉窑的粉青釉琼形瓶,瓷质光润如脂,色泽照人,釉青如碧玉……

在铜镜陈列厅里,有战国四山镜、锦地蟠螭镜、天蚕纹镜、秦代相思镜、大乐富贵镜、西汉昭明镜、东汉双龙双凤镜等竞相争辉,特别是三国人物反纹神兽镜铸有确凿纪年铭文,堪称罕见奇珍。此外,在竹木雕刻、古墨、古玉器、书画等陈列厅中,还有不少国内外藏品中的孤品、珍品。如明代最负盛名的嘉定“三朱”(朱松邻、朱小松、朱三松子孙三代)的竹刻精品,清初著名竹雕家周颢(字芷岩)的吞江醉石图香筒,封锡禄的“东山报捷图笔筒”,明末尚勋的留青山水人物笔筒,香泉道人的诗文山水花卉屏(留青),吴之瑶的二乔香筒等,刻工极为精巧、玲珑生动。古墨中有程君房、方于鲁、吴天章等制墨名家的佳品。古玉器中有战国时代朱砂浸白玉雕鱼佩,汉代玉雕谷纹姥,白玉雕龙骊和金黄色玉雕谷纹琏等精品。

民国 粉彩绘菊纹“洪宪御制”款瓶杨铨捐献广东民间工艺博物馆藏品

在藏书画中则有900余件唐宋元明清名家杰作。如唐代阎立德的《汶成公主降番图》,晚唐滕昌 的“花鸟画”,五代董源的“万木奇峰图”,以及原藏广州光孝寺的五代画僧贯休“罗汉图”),明代浙派三大家之一蓝瑛的“设色山水大轴”,叶欣的“青绿山水轴”。清初四王之一王时敏的“设色山水轴”,大画家华岩的“花鸟山水册”、“葡萄鹰鼠轴”,扬州八怪之一金农的“梅花团面”,张穆的“七十龙媒卷”,以及以秀润见长的黎二樵的“古寺奇峰”轴卷,别具一格、享誉岭南的苏六朋的“指画人物”等书画屏条、中堂、手卷、册页等,都具有较高的艺术价值。

参观者面对琳琅满目的国宝,不禁深为杨铨苦心收集国宝,无私捐献国宝的爱国精神所感动,正如北京一位老者感慨地说:“杨铨先生生活在‘金钱万能’的香港,却能如此无私地、大规模地捐献自己一生收藏的珍品,这是多么难能可贵的爱国精神呵!”

杨铨奉献给祖国的不仅是那极其珍贵的国宝,而且还有他那一颗滚烫的热爱祖国的赤诚之心!为了表彰他所立下的功勋,国家文化部、广州市人民政府先后给他颁发了奖状,郭沫若生前亦曾热情题词赞扬他:“以四十年间的搜集,捐献国家,像这种爱国主义的无私精神,十分可贵,值得我们颂扬和学习。”前广州市市长朱光也题词褒扬:“珍藏文物,献诸祖国,化私为公,宜扬盛德。”杨铨所捐献的6200多件文物,以及他那热爱祖国、保护祖国历史文化遗产的爱国主义精神,将永留青史!

(责任编辑:刘昱)