漫谈铜手炉

2016-06-14毛艳清MaoYanqing

□毛艳清Mao Yanqing

漫谈铜手炉

Discussion on Bronze Hand Warmers

□毛艳清

Mao Yanqing

The bronze warmer is daily appliance used to warm the hand and gains its currency in the Ming and Qing Dynasties.The hand warmer has various styles and shapes. During the reign of Wanli in the end of the Ming Dynasty, ZHANG Guqi, HU Wenming and WANG Fengjiang are the leading hand warmer makers. The article selects and appreciate several exquisite hand warmers. Although they are not necessarily needed in our daily life, they are recently favored by the collectors.

铜手炉即手烘炉,又称袖炉、捧炉、火笼,顾名思义就是暧手的生活用具,流行发展于明清时期。

铜手炉由炉体、炉盖、提梁组成,有的无提梁。在炉体内放入燃着的木炭,盖上镂空的炉盖,热气从镂空的孔洞中冒出,即可暖手。手炉的器形丰富多彩,有圆形、椭圆形、正方形、长方形、六角形、八角形、瓜棱形、灯笼形、鱼蒌形等等。

明末万历天启年间,在浙江嘉兴和上海淞江地区出现了以张呜歧、胡文明、王凤江为首的制炉名匠,将手炉的制作工艺发展到一个较高的水平。安徽省文物总店藏二件张鸣歧刻款铜手炉,一件胡文明刻款山水梅花铜手炉。

张鸣歧明代铜器名匠,浙江嘉兴人,生卒年月不详。善制铜手炉,他选用精炼的红铜,铜质纯净,工艺精湛,制作的手炉多姿多样,造型朴实而富有变化,炉盖花纹繁缛精细,炉盖炉体吻合极其严密,虽久开合而不松懈,炉膛光滑,尤其是炉中炭虽炽甚,而不过热。一时重之,称为“张炉”。故宫博物院和南京博物院藏有张鸣歧铜薰炉和手烘炉。

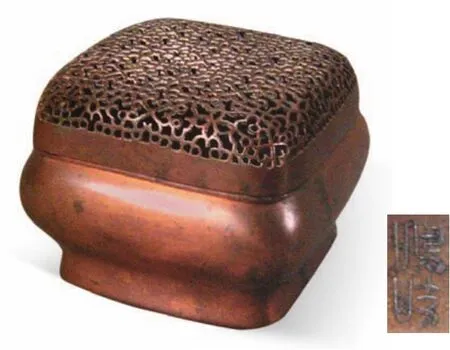

安徽省文物总店藏铜手炉,高6.8、长8、宽8厘米,可谓“炉体娇小,小不盈掌。”炉底刻“鸣歧”二字,为阳文小篆。炉为红铜呈栗壳色,光洁圆浑,造型精巧而古朴,炉盖镂雕精密,纹饰有规律性,炉身饱满浑厚,炉膛光滑。无提梁,应属于袖炉。小巧玲珑,令人爱不释手(图1)。

图1

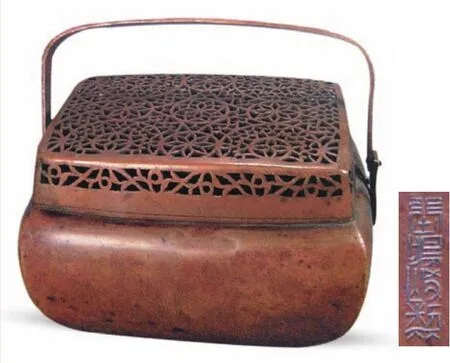

安徽省文物总店藏铜手炉,高8.2、长12、宽8.7厘米,炉底刻“张鸣歧制”四字,为阳文小篆。炉为红铜呈栗壳色,炉盖缕刻缠枝菊花,纹饰细密有规律。炉身光洁圆浑,平整素净,平底,有提梁,使用方便(图2)。这二件张鸣歧刻款铜手炉都没有锈蚀,这是张氏手炉的又一优点。

图2

胡文明,明代铜器名匠,云间(原江苏松江府的别称)人。最善长铸造铜香炉,善仿古铜器,彝、鼎、尊、卣之类的器物,造形准确无误,纹饰精致逼真。时称“胡炉”。故宫博物院藏有胡文明铸铜鎏金异兽纹炉一件。

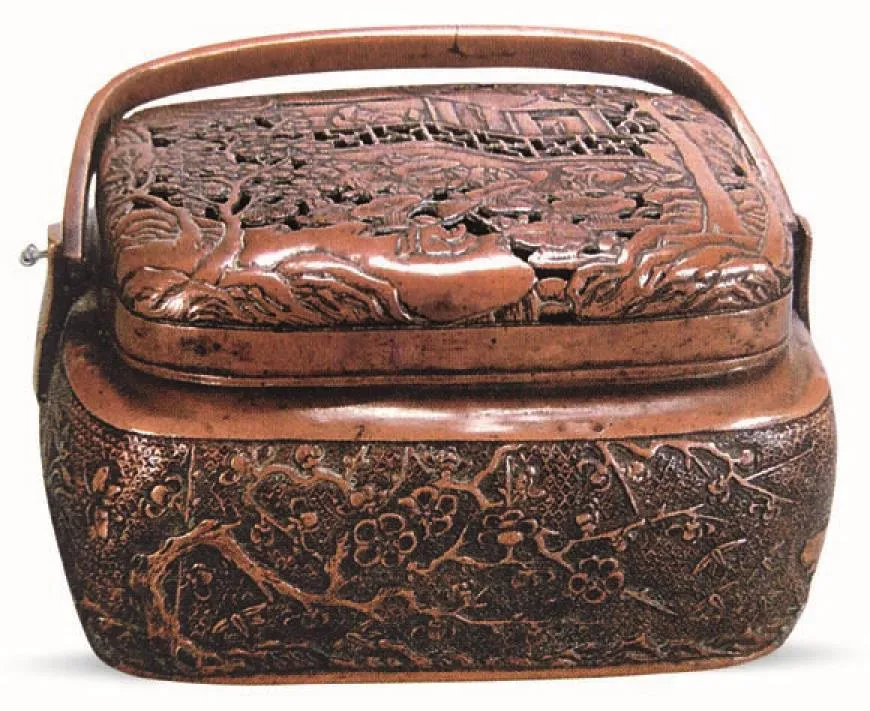

安徽省文物总店藏胡文明刻款山水梅花铜手炉(图3),高9.4、长16.7、宽12.9厘米,底款“胡文明”,炉为红铜呈甘庶红,华丽精美。炉盖镂雕山水景物,同时又采用了浮雕的手法,层次分明,立体感强,栩栩如生。炉身通体浮雕梅花,花瓣内凹,精雕细致入微,生动活泼,摇曳生姿。

手炉起源于何时,史料并没有明确记载,追本溯源可归结于古代的陶器,在远古时期,先民们在陶器中保存蕴藏着火种,用来烧烤食物、煮食烹饪、防兽御寒。民间传说手炉是隋朝时江都(今扬州)县官许伍发明的。隋炀帝到江都巡游时,正值深秋,天气寒冷,许伍吩咐下人端来了炭火盆供皇上和娘娘取暖御寒,看到皇上和娘娘在暖意盈盈的红红炭火上谈笑风生,许伍便构思了一对龙凤铜手炉,命江都铜作名匠赶制出来,做为江都的特色珍宝献给皇上。民间传说毕竟不是史实,白居易诗云“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?”。据此推测唐以前已有铜手炉出现。直到明代才被广泛流传使用,到明代晚期,以张鸣歧为代表的铜手炉艺匠,创造出了手炉史的辉煌,成为艺术宝库中又一瑰宝。

图3

笔者认为铜手炉是从铜薰炉演变而来。薰炉又名香薰,作薰香之用,将香料燃于炉内,香烟从炉盖上的缕孔中冒出,散发出浓浓香味。薰炉盛行于汉、魏晋时期。两汉薰炉多为铜制,并有陶制作的薰炉,瓷薰炉始于东吴,流行于六朝,宋代南北方窑都有薰炉烧造,器形多呈球形、半球形,无底盘。明清时期薰炉种类繁多。

1968年河北满城刘胜汉墓出土错金铜博山炉,是焚香的用具。博山炉通体错金花纹,造型圆浑饱满而挺秀,盖上镂雕多层山峦,人物、动物、云纹,象征蓬莱仙境,炉盘象征海水饰错金卷云纹,燃香于炉中,香烟从镂空孔中冒出,有如云雾缭绕(图4)。

图4

中国历史博物馆藏西晋青瓷薰炉(图5),此薰炉是西晋豪族周处墓葬出土,炉呈球状,三熊足,上半部镂空三角烟空,顶有一飞凤,底部开一出灰扁圆孔,薰托呈浅盘形,三足。

图5

安徽博物院藏北宋青白釉薰炉(图6),薰炉盖呈尖状,炉身为圆筒形,底下有三个云形小足,造型圆浑饱满,炉盖镂刻菊花纹,其下刻叠二十四峰,山峰间有十六个小圆孔,盖口边缘刻画二道弦纹。

图6

江西省博物馆藏南宋青白瓷薰炉(图7),炉盖半圆形,镂空缠枝牡丹纹,炉体直壁,饰莲瓣纹,炉平底三足。

图7

清代铜手炉沿续明代的制作风格,早期器型主要是方、圆型,浑厚古朴,炉盖炉身纹饰简洁朴素。许多铜炉艺匠仿造“张鸣歧款”,冒充“张炉”。他们的作品,无论是选材、造型艺术、装饰工艺等各个方面,都不能与“张炉”等而论之。清代中期铜手炉造型之丰富,寓意之深刻,如:灯笼形表示“喜庆吉利,岁月红火”(图8)。鱼篓形比喻,“稻米满仓鱼满篓”。炉盖镂空纹饰除了传统的几何纹、缠枝纹外,还出现了文字,如:“福”、“寿”、“喜”字。炉身纹饰繁缛,内容广泛,如:“神兽祥物”、“渔樵耕读”、“八宝纹”、“福禄寿喜”等等,采用了浮雕和錾花工艺的表现手法。有的炉手柄上还錾刻花纹,工艺制作不厌其烦,不厌其精。清晚期铜手炉多为黄铜、锡黄铜、铁黄铜,铜质底劣,工艺粗糙,炉盖镂空纹饰简单,民国手炉日益衰落,工艺水平更加低下,黄铜质,造型多为圆形,炉体型加大,炉盖上往往只是镂空的圆孔,从暖手转为暖脚之生活用具。随着社会的发展,铜手炉逐渐退出历史舞台。先由铜、锡制作的暖水壶替代,后随着轻工业产品的日益发展,乳胶制成的热水袋成为暖手的生活用品。

图8

虽然随着时代的变迁,铜手炉不再是人们生活的必需品,但它并没有就此被人们遗忘。它在艺术品收藏界又闪亮登场,成了被人们争相珍藏的新宠。那丰满奇异的造型,精致华美的工艺,使得它在拍卖会上频频亮相,身价齐飞。

铜手炉以它那珍贵的历史价值与精美的艺术特色注定了永久的辉煌。

(责任编辑:郭彤)