雍和宫藏清代阿弥陀佛极乐世界唐卡艺术风格及来源分析

2016-06-14涛SunTao

□孙 涛Sun Tao

雍和宫藏清代阿弥陀佛极乐世界唐卡艺术风格及来源分析

Analysis of the Style and Origin of the Qing Dynasty Thang-ga with Amitabha in the Elysium Stored in the Lama Temple

□孙涛

Sun Tao

There is a Thang-ga with Amitabha in the Elysium stored in the Lama Temple.The composition and raw materials are superb. However, some details in the painting are in great contrast from those with the same theme in Central Plains. The article makes a discussion on the content and art style as well as the origin and development of Thang-ga.

雍和宫是北京最大的藏传佛教寺院,有清一代,都是理藩院直属的皇家寺院之一,也是内地藏传佛教的宗教中心和管理中心,在藏传佛教发展史上有着重要的历史地位和深厚影响。寺内收藏着许多珍贵的藏传佛教文物精品,精彩绝伦、蔚为大观,其中,在《藏传佛教艺术精品展》中展出的一幅清代阿弥陀佛极乐世界唐卡引起了笔者的关注。此幅唐卡布局繁密、色彩雅丽、画工精细、用料上乘,展现出清代宫廷唐卡的神采风韵,但一些细节与内地常见的同题材唐卡绘画存在较大差异,反而与四川炉霍地区朗卡杰大师所绘极乐世界唐卡十分神似。现就此幅唐卡的题材内容、绘画风格特点、唐卡风格的来源及演变等问题试作初探,以求教于学界同仁。

一.唐卡的内容与题材

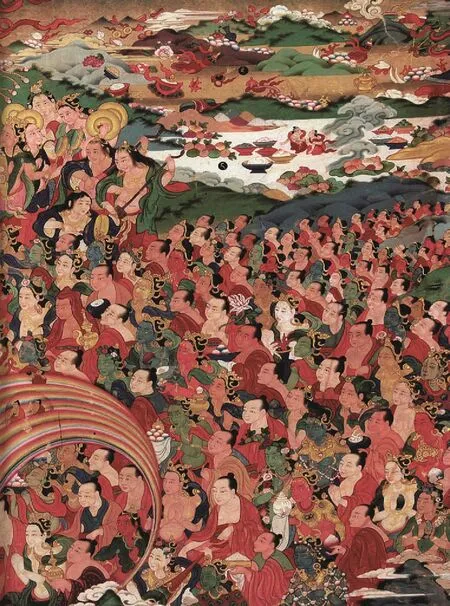

首先,介绍一下雍和宫藏阿弥陀佛极乐世界唐卡的内容与题材。雍和宫所藏的阿弥陀佛极乐世界唐卡(以下简称雍和宫极乐世界唐卡,图1)材质为布本胶泥矿彩,即俗称的“彩唐”。唐卡尺寸适中,未见镶边,现放置于紫檀包边的玻璃框中。

图1 雍和宫藏阿弥陀佛极乐世界唐卡

此幅唐卡为三界型布局,主尊阿弥陀佛居于画面正中,画面上方为诸多供养天女及幻化供养僧众,主尊两侧及下方为八大菩萨、供养僧众及表现极乐世界光明无障的种种美好场景。主尊阿弥陀佛头饰螺发,面相方圆,带有微笑。躯体浑厚,四肢粗壮。上身披繁密纹饰袈裟,左肩为红底金色纹饰,右肩为绿底金色纹饰,袈裟样式华丽、细缛奢华。双手结禅定印于腹前,手中捧僧钵。下身着僧裙,结跏趺坐于莲花座上。莲花座下为方式台座,主尊背后为代表长寿的无忧树,枝叶繁密,层叠茂盛。画面上方为诸多舞蹈天女和幻化供养僧众,他们于朵朵五彩祥云之中,或游戏舞蹈,或虔诚供养,并伴有天花撒落。主尊两侧及下方以绿色草地代替佛经中的“黄金为地”,自然意趣盎然。草地之上有多处雄伟壮丽的楼阁宫殿,内有佛祖正在为净土善众们开示,在主尊的法座前,观音菩萨和大势至菩萨侍立两侧,其余六大菩萨分居两边,呈现游戏坐姿。另有众多供养众簇拥于法座两侧,神态各异,灵动非常。画面下方为七宝莲池,内有嬉戏善众和种种奇异宝物。整幅唐卡人物造型规整,绘画笔法细致,与宫廷唐卡绘画一脉相承。色彩靓丽雅致,所用颜料非常名贵,应为清朝宫廷绘画所用颜料。

公元1世纪,伴随着大乘佛教的兴盛,弥陀净土信仰开始在印度兴起,龙树尊者、世亲尊者都为颂扬弥陀净土信仰撰写过经论。大约同一时期,弥陀净土信仰也传入中国内地。藏传佛教的弥陀净土信仰也十分昌盛,溯其根源主要受到密教盛行后的印度佛教影响,应是在后弘初期佛教重新传入西藏时相伴而来。①而对于弥陀极乐世界的描述,主要来自于《阿弥陀经》。佛经中记述:“极乐国土,七重栏 ,七重罗网,七重行树,皆是四宝周匝围绕……有七宝池,八功德水充满其中。池底纯以金沙布地。四边阶道,金、银、琉璃、玻璃合成。上有楼阁,亦以金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。池中莲华,大如车轮,……微妙香洁。……彼佛国土,常作天乐,黄金为地,昼夜六时,雨天曼陀罗华。……彼国常有种种奇妙杂色之鸟……彼佛国土,微风吹动,诸宝行树,及宝罗网,出微妙音……其佛国土,成就如是功德庄严。”②不论佛经中记述的七宝池、华丽楼阁,还是池中妙莲、奇异之鸟以及诸宝行树,皆能从唐卡中找到相应描绘,可见,雍和宫极乐世界唐卡完全依据佛教典籍绘制,符合佛教仪轨要求。

二.唐卡的风格特征

雍和宫极乐世界唐卡端庄肃穆的人物造型符合汉民族佛教绘画特点,规整对称的布局也应是来自汉民族的审美意趣,尤其是一些装饰背景的运用,更是常在清代宫廷唐卡中出现,因此雍和宫极乐世界唐卡的艺术风格应归入清代宫廷唐卡的艺术范畴。但雍和宫极乐世界唐卡也与传统极乐世界唐卡存在着较大差异,比如极具空间纵深感的构图、细腻精妙的人物微画、身姿灵动簇拥主尊的供养僧众等,都与朗卡杰唐卡有着相似的艺术特征。

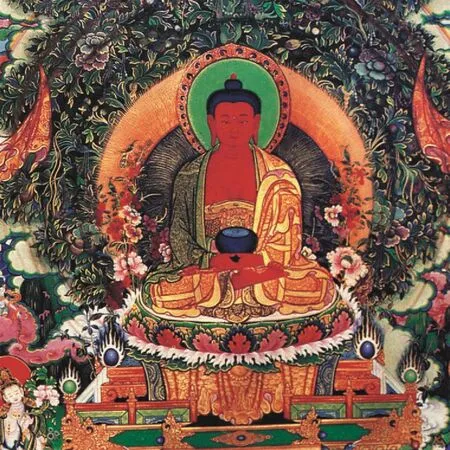

朗卡杰唐卡的创始人为神变画师朗卡杰,其出生于四川炉霍地区,活跃在17世纪,因其出神入化、巧夺天工的绘画技艺,被当地民众认为大师得到了藏传佛教创始人莲花生大师的点化,故尊称其为“朗卡杰”,意译为“天严”。据传,朗卡杰极擅绘制微型画像,且须眉毕现,所以也被人称为“毫毛画师”,其超凡入圣的绘画技艺可见一斑。朗卡杰唐卡的艺术特征应是一种融合式样,它汲取了众多画派的优秀艺术元素,形成自己鲜明的绘画风格,与四川藏区盛行的噶玛噶智画派有着较大差异。具体表现为唐卡画面极具三维立体的空间感,展现出极为优美的艺术效果;注重人物的细节描绘,尤其是微型画像刻画,一丝不苟、栩栩如生,令人叹为观止。而朗卡杰唐卡最具有代表性的作品就是现收藏于炉霍地区的阿弥陀佛极乐世界彩绘唐卡(以下简称朗卡杰极乐世界唐卡,图2)。

图2 朗卡杰大师所绘阿弥陀佛极乐世界唐卡

通过比对两幅极乐世界唐卡,我们能在画面布局、人物造型、背景装饰、色彩表现等几个方面发现雍和宫极乐世界唐卡与朗卡杰极乐世界唐卡的共通之处及它们之间的不同点。

1.构图布局

两幅唐卡在构图布局上都采用了传统的天、圣、地三界构图样式,且都运用了散点透视手法,通过人物和景物的大小变化、叠压遮挡等区分主次和远近,使画面具有进深和透视效果的同时,也淡化了各界之间的分割界线。在人物的排布上,都放弃了更为传统的完全展现每个人物、强调严格对称的构图形式,而采用了层层叠压的绘画方式,虽然没有将每一个人物绘制完整,但整幅画面更为生动,人物之间关系和谐统一、相互呼应,同时,也使画面的立体感和层次感越加凸显。

但雍和宫极乐世界唐卡主尊体量相对较大,更具传统唐卡强调主尊庄严神圣的绘画特色。画面虽然放弃了传统的布局,但构图依然严谨规整,三界界线之间更为鲜明,画面也更为平面化,从画面上方如意祥云左右对称的排布来看,传统对称布局仍然在影响着画师对这幅唐卡的创作。这些特征可能与清代宫廷对造像和绘画在宗教仪轨方面准确性更为重视有关,也可能受到汉地强调中正对称传统审美地影响。

另外,雍和宫极乐世界唐卡画面下方的布局形式极具特色,在有限的空间内,绘制了多处场景及众多供养僧众,画面繁缛精密,构图饱满,人物众多,空隙处用建筑和装饰景物填充,使画面不留一丝空白,这种构图形式在勉萨画派(藏地佛教绘画的标准样式)的唐卡作品中极为常见。因此,雍和宫极乐世界唐卡的构图布局应是在参照朗卡杰极乐世界唐卡的基础上,融入了清代宫廷唐卡对称构图准则,而形成的一种构图方式。

反观朗卡杰极乐世界唐卡主尊体量较小,并未如常见唐卡一般用较大身量的主尊来展现神灵的圣洁与慈悲,而是通过画面各个部分相互呼应,令观者去感受极乐世界的美好和光明。整幅唐卡并没有特意去刻画天、圣、地三界之间的界线,地平线与天界自然交融,完成了天地之间的划分,三维立体空间感顿时显现。地界也没有如雍和宫极乐世界唐卡一样,绘制繁密不留空白,虽然人物更为众多,但人物、景物之间留有空隙,令画面更具意境,营造出画面层次和空间纵深,显然受到四川地区噶玛噶智唐卡艺术影响。(图3)

图3 朗卡杰唐卡局部

2.人物造型

雍和宫极乐世界唐卡在人物造型方面明显受到汉地艺术影响,主尊阿弥陀佛面呈国字脸型,额头饱满,眉眼平直,双眼间距较大,鼻若悬胆,五官端正,排布得宜,但眼睛细部的线条勾画,又与汉地传统杏核状眼睛造型有区别,更具西藏绘画的特色。嘴部较小,人物呈现微笑状态。脖颈较短,肌体浑厚,与勉萨画派的量度较为一致。僧袍飘逸,衣纹灵动,尤其是细部纹饰十分繁复,用金较多,显得富丽堂皇,整体用笔以平涂为主,画面更趋平面化,这些特点在清代宫廷唐卡中都有体现(图4)。如故宫博物院藏乾隆五十年由中正殿画佛副达喇嘛扎克巴多尔济绘制并进献的释迦牟尼佛唐卡(图5) 。

图4 雍和宫唐卡上的人物造型

图5 故宫博物院藏释迦牟尼佛唐卡上的人物造型

朗卡杰极乐世界唐卡在人物表现上更符合本地区的审美需求,主尊面部轮廓较雍和宫极乐世界唐卡更趋长圆,眉眼呈现上挑趋势,眼睛为鸽子眼,因袭自印度早期绘画艺术。五官较北京宫廷风格唐卡要集中,眉眼位置偏下,显得额头较大,反映出尼藏风格艺术元素特征。脖颈相对较长,躯体更为挺拔,尤其是肩部比较宽阔平直,与四川甘孜地区的佛教造像如出一辙,应是参照了当地康巴男子的形貌特点。僧袍衣纹较为僵板,不如雍和宫极乐世界唐卡绘制得飘逸自然,应与藏区绘画传统有关。人物描绘注重多种笔法的应用,使人物更为立体,更具艺术感染力,尤其是一些眷属人物的须发丝丝分明,纤毫毕现,极为生动。(图6)

图6 朗卡杰唐卡上的人物造型

虽然,两幅唐卡在人物造型上并没有明显的相似之处,但天界供养天女的扭动姿态和地界供养众的动作及组成形式,还是能够找到两幅唐卡之间的相互联系。

3.背景装饰

两幅唐卡都是以七重宝树作为主尊身后背景贯穿画面,而不是较为常见的楼阁亭台背景,让画面充满自然情趣,增强了绘画效果,也符合佛经中对阿弥陀佛极乐世界庄严宝树的记载。③七宝莲池也呈现出更为写实、自然的表现形式,其他背景装饰也远较常见极乐世界唐卡更华丽、细腻,这些特点让我们看到了两幅唐卡之间的内在关联,和两者在背景装饰选用及描绘上的迥异差别。

朗卡杰极乐世界唐卡多用晕染等技法展现云朵的造型和层次,较少突出线条的作用,且云彩造型也更为写实,层次感和立体感十分鲜明。尤其是画面无忧宝树右侧供养天女众所在的云朵尾端线条戛然而止,形成一种条状云尾,为藏东唐卡绘画独具的艺术特点,尤其是在德格地区最为突出。(图8)

图7 雍和宫唐卡上的祥云造型

图8 朗卡杰唐卡上的祥云和飞禽走兽造型

山峦与楼阁:雍和宫极乐世界唐卡更为重视对楼阁亭台的描绘,整幅画面中出现了多座宫殿建筑,且绘制精细华丽。亭台楼阁样式为汉地建筑造型,重檐斗拱明显取材于内地宫殿,尤其是天地两界以楼阁庭院围墙及墙外树木加以分割,实不多见。

朗卡杰极乐世界唐卡更为突出自然风光,画面远处山峦起伏,挺拔俊秀,符合四川康巴藏区山峦众多的地理特点。而亭台楼阁在朗卡杰极乐世界唐卡中仅在画面下方有所描绘,建筑样式和精致程度都逊色于雍和宫极乐世界唐卡,从中也能看到两位绘画大师对选择楼阁或者山峦的取向偏好。

树木与花卉:对于树木的描绘,绘制雍和宫极乐世界唐卡的画师也情有独钟,画面下方场景、人物之间的空隙几乎全被抽象化的树木背景装饰所填满。这种抽象化树木造型多见于勉萨画派唐卡之中,也从侧面映证此幅唐卡的出处。主尊座下的莲花宝座,其莲瓣为多曲线造型,并且画面下方莲池中的莲花也呈现这种莲瓣样式。此种莲瓣显然与西藏地区唐卡绘画有着较大关系,应是随着勉萨画派传入清代宫廷而被清代宫廷唐卡画师所熟知并运用于画作之中(图9) ,如在下文将提及的五世达赖喇嘛回赐炉霍的佛本生传唐卡中就应用了此种莲瓣造型。

图9 雍和宫唐卡上的花卉造型

朗卡杰极乐世界唐卡所绘树木也数量不少,树木造型遒劲有力,更为贴近真实树木状态,相比雍和宫极乐世界唐卡而言,与汉地工笔绘画的树木造像更为相似,应是受到藏东地区唐卡偏爱汉地艺术元素的影响。莲瓣形制比较常见,爱用白色和淡红色描绘莲瓣,花朵的表现形式也趋于现实世界。(图10)

飞禽走兽:飞禽走兽作为背景在雍和宫极乐世界唐卡中也有应用,所绘动物以飞禽为主,笔工精细,造型抽象,较为突出线条,平面观感强,律动感与立体感逊于朗卡杰极乐世界唐卡。

朗卡杰极乐世界唐卡所绘飞禽走兽更为生动,造型与树木一样更为贴近现实状态,通过多种笔法的应用,立体效果好,与汉地工笔绘画相似,姿态灵动,仿如真实动物再现。

4、色彩表现

雍和宫极乐世界唐卡设色靓丽、明快、柔和,所用颜料质量好,使唐卡各种色彩纯正,涂层较薄。暖色调色彩使用相对偏少,描绘背景饰物和草地丘陵使用粉色、浅黄色、白色以及偏淡的绿色等颜色,使画面更为柔和。同时金色运用较多,以金色勾勒人物及背景饰物的轮廓,使画面色彩更为鲜亮,给人以清新、雅丽之感,符合清代宫廷唐卡的视觉效果。

朗卡杰极乐世界唐卡相对雍和宫极乐世界唐卡而言,用色更为厚重沉稳,尤其是天空为深蓝色平涂而成,与其他唐卡绘画运用蓝色渐变描绘天空有着极大差别,为朗卡杰唐卡用色特点之一;同时,采用更为沉着的石绿颜料描绘地界,也是朗卡杰唐卡绘画偏好。画面部分区域体现出藏东地区唐卡绘画注重淡色应用的特点,如画面下方莲池中功德圣水和旁边土地的用色,就十分淡雅。设色涂层厚重,与雍和宫极乐世界唐卡的轻薄涂层形成明显对比。色彩表现手法运用较多,如点染、晕染等。

据上分析,雍和宫极乐世界唐卡应是一幅以朗卡杰极乐世界唐卡为范本,兼具清代宫廷唐卡艺术风韵和西藏勉萨画派艺术元素的唐卡佳作,展现出清代宫廷唐卡对藏区优秀唐卡艺术的吸收、融合和再创作。

三.朗卡杰唐卡的传播

再次,我们需要了解朗卡杰唐卡是如何传入中原汉地,并对清代宫廷唐卡产生影响的。

17世纪,西藏的佛教形势发生了巨大变化,格鲁派借助蒙古固始汗的军事势力,在宗教上占据了绝对优势。四川炉霍地区政局比较平稳,人民生活相对安定,这一切为朗卡杰大师继续作画提供了保证。朗卡杰大师精妙的构思和高超的画技,也征服了这一地区的人们,成为贵族、高僧都得礼遇的绘画大师。据当地史料对唐卡画师待遇方面的记载:像朗卡杰大师一辈的炉霍画家们,必须保证其途中的安全、绘制期间的礼仪服务、以及最高档次的费用,必须为大师安排最好的卧室,规定细致到要求座位上要铺三层羊毛垫子,之上还要铺上等藏毯和氆氇等等。根据画师的等级详细制定画师头领、色彩师、一般画师以及学徒的工资和生活待遇。拉班(画师头领)的酬劳是豹皮、水獭皮、狐皮等兽皮三五张,腰刀一把,宝珠一两颗,白银十两,五彩丝线,还有少量黄金珊瑚绿松石等,其余画师待遇依次递减。制度明确要求整个霍尔地区的农牧区和寺庙都要遵守这些条例。④

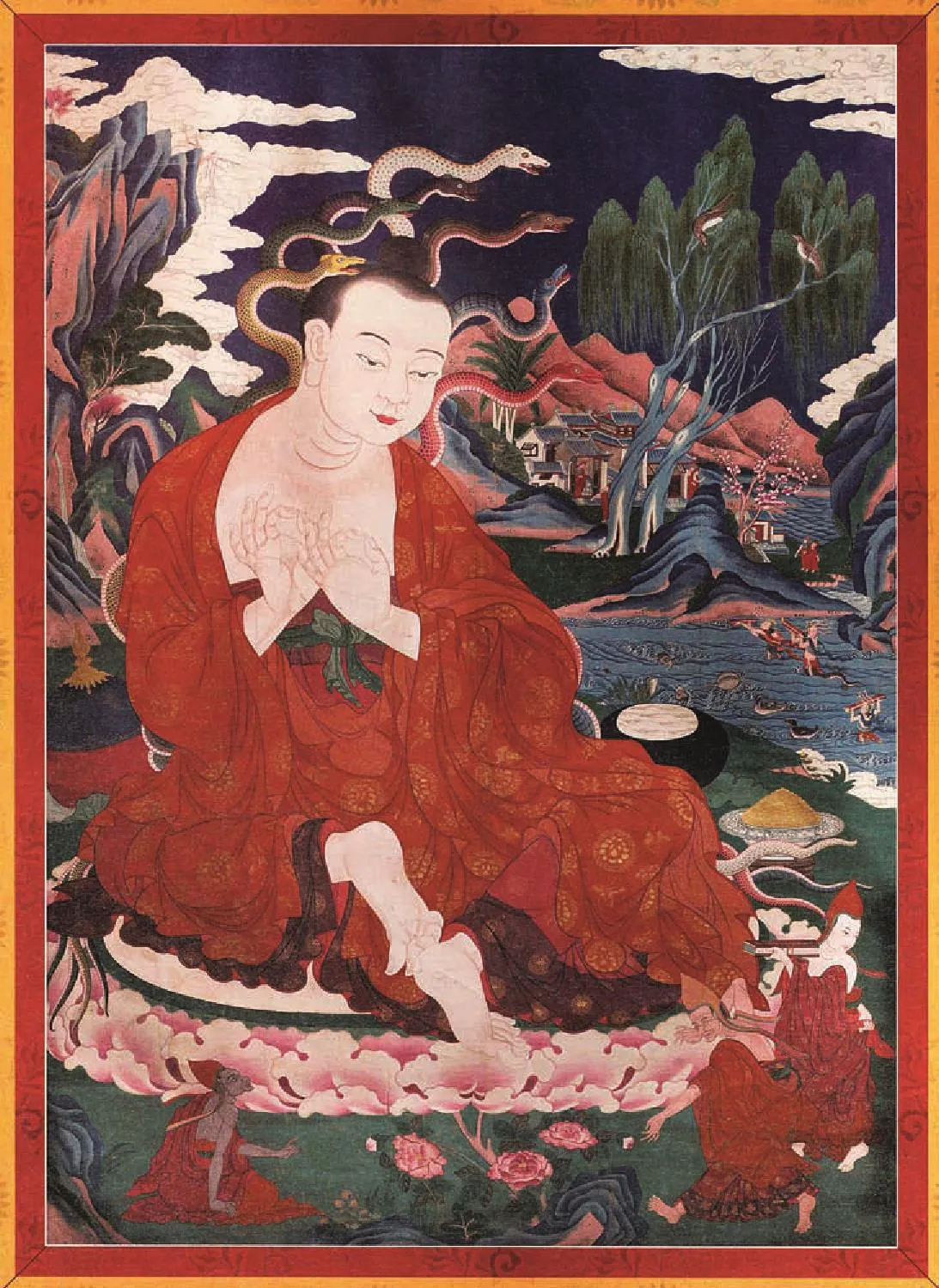

在此一时期,当政的炉霍头人对格鲁派非常崇信。依历史资料记述:炉霍头人次登罗布作为施主请朗卡杰大师绘制了一套《二圣六庄严》唐卡,并且亲自到拉萨求得五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措的开光加持,再献给寿宁寺供养。而民间针对此事有着另外的传说,据传次登罗布头人亲自携《二圣六庄严》唐卡到拉萨,祈请达赖喇嘛赐予加持时,五世达赖喇嘛为这套唐卡所反映的精妙技艺所折服,而倍加赞誉。由于达赖喇嘛特别喜爱这组唐卡,更是惋惜朗卡杰未能参与布达拉绘画工程,所以精选绘画大师细心临摹了整套唐卡,并且亲自开光加持,赐予炉霍头人带回家乡,把真品保存在布达拉宫内,同时告诉头人,往后凡是朗卡杰所作唐卡不用开光加持。⑤(图11)

图11 朗卡杰所绘《龙树菩萨》唐卡

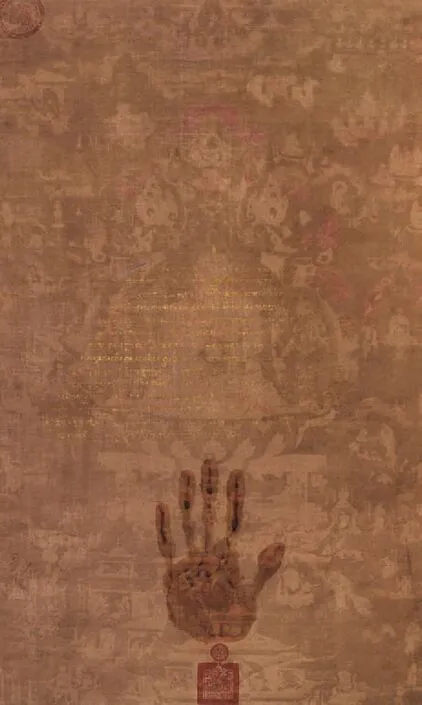

而炉霍地区格鲁派十三大寺院之一的寿宁寺中还收藏有一套十五幅的佛陀本生传唐卡,是由五世达赖喇嘛派遣拉萨知名画师绘制完成的。当时,炉霍头人及地方民众为了感谢五世达赖喇嘛对朗卡杰大师的赞誉和对炉霍唐卡绘画的鼓励,特地绘制了一批唐卡精品进献给他。达赖喇嘛也让知名画师绘制这套佛陀本生传唐卡,并在唐卡背后书写祈愿文加覆朱砂手印回赐给炉霍。⑥(图12、13)

图13 五世达赖喇嘛回赐炉霍唐卡背面

由上可知,虽然炉霍地处偏僻,但与当时西藏的政治中心——拉萨保持着密切联系,而朗卡杰唐卡也随着双方的交流而远播拉萨,并得到了五世达赖喇嘛的青睐。由于清代在西藏施行独崇格鲁派的治藏方略,使大量人力、物力、财力集中于格鲁派的大寺院之中。而得到五世达赖喇嘛的重视和推崇,可想而知,当时对朗卡杰唐卡的模仿必然十分盛行,其模仿作品也肯定数量繁多。

有清一代,北京地区藏传佛教十分昌盛,不仅王公贵族虔诚礼拜,民间对其也非常推崇。藏传佛教的兴盛,带动了唐卡绘画艺术的发展。尤其是乾隆时期,宫廷画师绘制了大量唐卡,用于宫廷内的佛事活动、赏赐皇家寺院和蒙藏地区僧侣贵族之用。而清代宫廷唐卡属于西藏勉萨风格唐卡的分支,绘制宫廷唐卡的画师也多数来自于京城皇家寺院的僧众。

因为唐卡所具有的宗教功用,使得唐卡绘画技艺在当时只能由大寺院的高僧传授,而当时北京地区最为核心的藏传佛教寺院——雍和宫,其各个扎仓的格西上师,乾隆谕旨要求必须由西藏直接派遣。并在其后,逐渐形成由西藏三大寺和上下密院派遣高僧就职的惯例,作为五明之一的工巧明就在这些西藏高僧的教授范围之内。⑦

而西藏地区高僧在进入内地弘传佛法的时候,朗卡杰唐卡作为五世达赖喇嘛推崇的唐卡绘画典范,也必然随之传入内地,熟知朗卡杰唐卡艺术并能够绘制此风格唐卡的画师也越来越多。清代汉藏交流极为频繁,在各种史料中都能找到大量西藏僧俗贵族进京朝贡的记载,朗卡杰大师所绘唐卡是具有“自现殊胜灵验”的佛教法器,必然是倍受青睐的朝贡珍品。因此,带有朗卡杰唐卡风格的宫廷唐卡画作出现于北京皇家寺院之中,也就不足为奇了。

综上所述,雍和宫极乐世界唐卡与朗卡杰大师所绘极乐世界唐卡有着类同之处,但细节描绘又带有鲜明的勉萨风格特点和汉地审美元素,让我们对清代宫廷唐卡绘画风格和艺术特点有了新的认知,也为我们深入研究清代宫廷唐卡的形成和发展提供了实物例证。同时,通过分析朗卡杰唐卡艺术传入内地的途径和路线,使我们对清代汉藏之间的文化交流有了更加深刻了解,为进一步研究清代藏传佛教艺术的传播与演变奠定基础。

注释:

①李翎《藏传佛教阿弥陀像研究》,《中国藏学》2004年第2期, 82-92页。

②陈林、尚荣、徐敏译注《净土四经》,中华书局,2012年5月第一版,67页。

③陈林、尚荣、徐敏译注《净土四经》,中华书局,2012年5月第一版,354—355页。

④⑤⑥拥塔拉姆编《朗卡杰唐卡》,四川出版集团、四川美术出版社,2012 年1月第一版 ,25—30页。

⑦牛颂主编《雍和宫》,当代中国出版社,2002年11月第一版,523页。

参考书籍:

⑴王家鹏主编《故宫博物院藏文物珍品全集《藏传佛教唐卡》, 商务印书馆,2003年12月1版1印。

⑵《雍和宫唐卡瑰宝》,中国民族摄影艺术出版社,1994年10月1版。

(责任编辑:刘昱)

祥云:五彩祥云是清代宫廷唐卡的独特背景装饰图案,云朵造型极似中国传统如意纹饰,五彩祥云图案用线条勾勒云彩形状,并通过晕染技法使色彩产生渐变,以达到视觉上的层次感。绘制有长条云尾,并强调左右对称的效果。雍和宫极乐世界唐卡中,这种如意祥云在多处出现,尤其是画面上方左右对称的三朵五彩祥云最为突出。(图7)