漫谈西藏西部的模制泥塑 擦擦

2016-06-14潇ChenXiao

□陈 潇Chen Xiao

漫谈西藏西部的模制泥塑 擦擦

Talking About Molded Clay Sculpture of Western Tibet - “Ca Ca”

□陈 潇

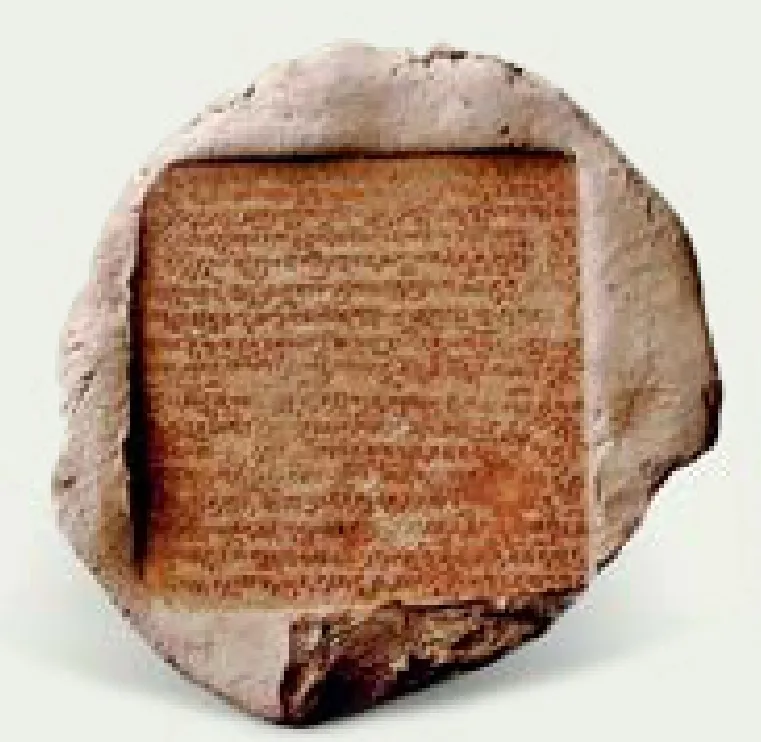

Chen Xiao

“Ca Ca” refers to molded clay Buddhist statues in ancient western Tibet. This article explores the style evolution, spread and development of the molded clay “Ca Ca”.

在国际古董交易市场上,藏传佛教艺术品以其唯美的艺术造型、精良的制作工艺和丰富的文化内涵而备受瞩目,其中金铜造像、唐卡更在国际拍卖场上掀起了新一轮的成交热潮。与金属材料、矿物颜料等较昂贵原料相比,泥塑因取材便利、易于操作等优势,在生产力相对落后的藏区广泛的用于制作各类佛教造像。古代西藏西部地区制作的模制泥塑“擦擦”,以其年代久远、种类丰富、造型优美、风格连贯,在藏传佛教艺术史上独树一帜。在此区域内,以文化繁荣、国力强盛著称的古格王国,为这一时期先进文化的代表,得到了国内外藏学界的普遍关注。因此,了解其历史概况、藏传佛教在当地的传播发展状况,以及从该地区模制泥塑“擦擦”中表现出的艺术风格演变规律,对于我们深入了解藏传佛教艺术品十分有益。

一.西藏西部地区的古格王国

西藏西部地区的范围,大致在今西藏自治区的阿里高原一带。据日喀则地区吉隆县发现的《大唐天竺出使铭》碑文记载,阿里高原在吐蕃王朝兴起之前,为古“象雄文明”辖区。①644年,吐蕃赞普松赞干布出兵,将象雄各部落均收为吐蕃治下,自此西藏西部地区始被纳入至西藏政治地理中。838年,吐蕃王国的末代国王朗达玛登基。朗达玛即位之初,为了巩固统治、转移社会矛盾,对正在快速发展的佛教进行了强烈打击,发动了吐蕃历史上规模最大的一次灭佛运动,史称“朗达玛灭佛”。朗达玛死后吐蕃王室分裂,所属各部更是拥兵自重、战火不断,终至吐蕃王朝灭亡。其后,吐蕃赞普后裔吉德尼玛衮在领地被夺后出走至象雄故地,被拥为王,建立阿里政权。自此,“阿里”这一地域概念出现,并被普遍用作西藏西部地区的代称。据《西藏王统记》所载,吉德尼玛衮在晚年将其第三子德祖衮分封至象雄,德祖衮以札布让为都,建立了古格王国。②此后,历任统治者均崇尚并大力发展佛教,此地遂成西藏西部的佛教中心,至今仍保留了一定数量的佛教遗址与遗物。笔者拟通过对其历史文化背景及遗物中擦擦的题材与风格的分析,以说明西藏西部佛教艺术发展的大致规律。

二.古格王国与藏传佛教

古格王国在西藏的经济和文化发展史上占有重要的地位,这里曾是对外贸易的中转站,大量古印度的重要佛学典籍、教义,便是从此地传入的。吉德尼玛衮政权经营藏西地区两代后,呈现出一派安定繁荣的气象。第三代君主益西沃及继任诸王,不遗余力地积极推动佛教发展,至古格王泽德时举办了史上著名的“火龙年大法会”时到达高峰,被称为藏传佛教史后弘期的“上路弘法”。

据《阿里王统记》及古格故城大威德殿壁画题记所示,古格第三代君主名为松艾,其登上王位之后,十分热衷于发展佛教,其后出家为僧,取法名“益西沃”。③他与其后的数代王室统治者们在阿里开展佛教复兴运动,采取了一系列的举措。其一,兴建了如托林寺、皮瓦寺等上百座寺院,为佛教在此地的广泛传播奠定了坚实基础。其二,选派本地青年至印度学习佛法,培养佛学人才。这其中便有为佛教传播作出巨大贡献的大译师仁钦桑布和小译师勒白喜绕。仁钦桑布在一生中多次往返印、藏地区,广拜名师,系统学习佛教教法,翻译出大乘佛教经典17种、论33种以及金刚乘经典108部,并在翻译过程中将金刚乘理论与大乘理论相结合,使翻译水准提升至全新的高度,被后世学者誉为具有藏传佛教特点的“新密咒”系统。④仁钦桑布之后,古格王室仍帮助培养了多位译师进行佛经翻译等文化交流活动,译师对于西藏文化的贡献不仅止于传播佛法,他们在译经的同时也为藏地文学注入了新鲜的血液。其三,在古格王室的推动下,阿里迎来了多位印度佛学大师入藏弘法,益西沃之后的数任国王均对此表示支持。印度高僧大德至古格王国传播教法,使藏传佛教的理论体系更加完备。这其中以阿底峡大师入藏弘法,最为著名。虽然益西沃舍生以自身重量的黄金,迎请印度高僧阿底峡大师来传播佛法是杜撰出的故事,但阿底峡大师的到来,确与益西沃时期所做的各项准备工作不无关系。阿底峡大师出身王族,是今孟加拉国首都达卡附近人。二十九岁出家。出家后先后师事香蒂巴、那洛巴等印度著名大师,成为精通五明、具足三学的大班智达(佛学家)。他曾先后任印度十八个寺院的住持,在五十九岁时,任印度波罗王朝佛教中心超岩寺上座。据《阿里王统记》所载,迎请阿底峡大师的事宜,是在古格国王绛曲沃的过问下,历尽艰辛、排除异教徒的百般阻挠及其他各种困难,花费数年时间及大量黄金乃成此行。阿底峡大师入藏,对于藏传佛教后弘期影响至深。他在古格停留的三年时间里,主要驻锡于托林寺,除翻译显密经论,传授密法灌顶外,还特别重视阐明业果,宣传皈依三宝。并完成权威巨著《菩提道灯论》,这部书主要是针对当时西藏佛教界的弊病,显密不断争论和在修习次第上各执己见而写,在西藏佛教史上有着重要的地位,为藏传佛教噶当派教义的基础。正如成书于1283年的《奈巴教法史——古谭花鬘》中所言:“尊者阿底峡来藏土,致使出家人发心,俗人遂成居士,贡献布施回向,亡人作七超荐,并为寺院佛像塔座开光,佛教乃如旭日东升。”⑤

在此期间,因古格王室的推动支持而开展的“上路弘法”取得了巨大成功,佛教再次兴盛,藏传佛教发展的“后弘期”随之开始。此后,在纪念阿底峡大师圆寂所举办的“火龙年大法会”时,阿里地方佛教的兴盛程度达到高峰,确立了古格王国在西藏西部地区的佛教中心地位,并在佛教文化艺术繁荣的环境下,发展出具有西藏西部地区独特面貌的佛教艺术。⑥

三.藏西地区擦擦造像艺术

藏语“擦擦”一词,意为复制,源自梵文读音的藏文转写,具体是指起源于印度佛教的模制泥塑。其制作目的多为佛教徒积累功德,制作方法是通过利用凹型模具制作出的以泥土为主要材质的立体或平面的佛塔、造像、经板,用作裝藏及供奉的圣物。故古往今来,擦擦以其便于携带、忠实仪轨,被亚洲各地的佛教徒广泛地用于制作佛教纪念物,是佛教图像学及艺术风格的重要载体,对佛教文化的形成和发展起着重要的推动作用,并与唐卡、金铜造像同属藏传佛教艺术中的典型代表。

藏西地区地理位置特殊,其东南部与尼泊尔相邻、南部与印度相接、西部靠近克什米尔、北部靠近丝绸之路上的古代于阗地区,其地便如一个十字路口,成为了各文化因素、艺术风格的交汇点,长期以来与印度、西亚等地区有着紧密的文化交流与互动。因此藏西地区的擦擦,在艺术风格上也是多种多样。近年藏西地区的佛教考古取得了丰硕成果,其中古格故城、托林寺迦萨大殿、皮央东嘎佛寺等遗址皆发现了具有明确年代依据的擦擦遗物,为藏西擦擦的研究提供了便利条件。⑦下文将以时代顺序为主线,结合具有明确发现地点、经科学发掘的擦擦标准器,并在参考其它公私收藏的基础上,加以文字叙述,力图使读者熟悉西藏西部地区擦擦的艺术特点。

图1 左:约10或11世纪佛陀说法像右:佛祖及二菩萨像擦擦印度博物馆藏品

图2 降魔印坐姿佛像擦擦皮央遗址出土

图3 左:轮王坐姿观音像擦擦右:四臂观音像擦擦托林寺出土

总的来说,擦擦的材质以当地所产并经过淘炼的灰白色泥土为主要原料,或依据各自仪轨及制作目的而加入青稞、经卷、香灰、骨灰、发舍利、骨舍利等。制作时以模具直接按印而成,其背面或可见有制作者掌纹及指印。除灰白色泥质之外,还可见红色、青黑色泥土。在形制上,可分为立体圆雕与平面浮雕两个样式,其中立体圆雕多表现佛塔及造像,平面浮雕的造型多种多样,可见有圆形、方形、三角形及不规则形状等。纹饰题材上包罗万象,以佛塔、经咒、佛、菩萨、本尊、护法、上师等为大宗;装饰手法灵活多变,通过动感的体态、丰富的表情、瑰丽的经咒文字以及打破平衡的布局,表现出独特的区域风格。其风格的形成,又往往与历史进程及政治环境的变化互相关联,故本文将西藏西部地区擦擦艺术风格的发展过程大致分为三个阶段。

1.藏西擦擦早期的艺术面貌

早期为10世纪晚期至12世纪,即始于藏西古格国王益西沃宣布兴佛诏书,至北方异族入侵,古格明君相继谢世、国力渐衰,当地佛教发展呈低水平态势。在此时期,以古格王国为主导的藏西地区维持了一百多年的盛世局面,社会安定、文化繁荣,被誉为藏传佛教的后弘期,该地区佛教发展一度居于全藏的领先地位,并被赋予了佛教文化中心的璀璨光环,成为西藏及周边地区竞相学习和关注的焦点,但此格局不久即被动荡的古格国内政治所打破,其区域文化优势有如昙花一现般地转瞬即逝。

此时期的擦擦遗物,在托林寺、皮央遗址、卡尔普遗址、萨冈寺院遗址等处皆有发现,其时代风格多受印度西北地区及克什米尔地区佛教艺术的影响、并与于阗、西夏等国互相交流,部分擦擦与印度发现的同类器物在风格与工艺方面,极为相似,应为入藏弘法的印度僧人以随身携来之模具制成(图1)。此期擦擦的制作均较为朴拙、不修边幅,印制擦擦时其边缘因受力而向上翻起,并在背面留有制作者掌纹或指印等痕迹。工艺上多为平面浮雕,外型方圆兼备,主要题材可见有各类佛、菩萨、本尊、护法、度母及各类佛塔、经文等。主要特点为:佛像多高肉髻,双脚结跏趺坐、手结触地印或禅定印,宽肩蜂腰、姿态舒展,可见有身光、头光,周身辅以佛塔、六具、经咒文字、侍立菩萨等以示庄严(图2)。菩萨、度母等仪态优美、面相圆满、腹肌突出,佩戴腕饰、臂饰及璎珞,或戴宝冠或束高髻,其后可见头光或背光,身旁辅以佛塔、莲花、经文等(图3);本尊、护法等表情丰富、多戴宝冠或盘高发髻,赤裸上身、肌肉丰满,所执法器及佩戴的装饰俱依各自宗教仪轨,头光、身光、莲座亦各有不同,周身辅以佛塔或经文,极富动感(图4)。题材多样的以佛塔结合经咒或各为单独表现主题的擦擦,是此时期的又一特点。佛塔共有浅浮雕、高浮雕和立体三种造型,立体佛塔制作精美规范,上部为整体脱模、下部捏按而成,各部位比例匀称;高浮雕佛塔有聚莲塔、多门塔等,制作上层次清晰、结构分明;浅浮雕佛塔从单塔至百余塔不等,造型上追求简单而多样化,每种佛塔周围可见日月、飘带、风幡及经咒文字等(图5)。经咒文字擦擦,以长篇梵文或古藏文为表现题材,字形多为阳文、字体纤细、星罗棋布(图6)。此外,尚有於经咒文字间加饰佛塔或佛像的品种,亦布局得当(图7)。

图4 胜乐金刚像擦擦

图5 左:天降塔擦擦 右:一百零八佛塔擦擦卡尔普遗址出土

图6 藏文经咒擦擦阿里地区札达县出土

图7 单塔经咒擦擦

图8 弥勒佛及二弟子像擦擦阿里地区出土

2、藏西擦擦中期的艺术面貌

中期为13世纪至15世纪,即始于卫藏地区藏传佛教各派兴起后相继进入藏西地区宏传佛法,并与当地各政治势力相结合、发展为教派政治;至藏传佛教格鲁派在兴起并得到一定发展后,传入藏西地区。西藏的佛教重心在这一时期已转移至卫藏地区,古格王国在复兴佛教方面所取得的成就及被赋予的光环日渐消逝,佛教的兴盛程度已大不如前,虽仍有发展,但已从之前的主动传播变为被动接受。

此期擦擦实物,在现今阿里地区的托林寺及札达县等地均有发现。因早期来源于印度诸地的艺术元素逐渐流失,更在卫藏地区各教派的影响下,艺术风格趋向规范化发展。制作工艺越发纯熟,构图复杂,多为经脱模而成的高浮雕作品,仍可见有未经处理的上翻边缘,背面也多不经修饰,掌纹、指痕清晰可见。外型除延续早期的圆形、椭圆形外,圆拱形、尖拱形也普遍出现,成为新的样式。材质上变化不大,依旧以白泥为主,但出现烧结度不高的泥质红陶擦擦。在装饰上,造像四周仍衬以梵文、藏文、风幡、佛塔等,外缘轮廓替代了早期的背光,火焰纹、连珠纹作为新的装饰普遍使用,造像彩绘、背面加盖戳记等形式也开始出现,佛塔结合长篇经咒或各为单独表现主题的擦擦在此时期极少出现。表现题材上主要有各类佛、菩萨、本尊、护法、度母及新出现的大成就者、祖师等。主要特点为:佛像身躯比例匀称、丰额阔面;高发髻,神态庄重祥和;背光层次丰富,多由椭圆形的身光与尖顶圆形分别构成;身旁仍辅以六具、佛塔、法器、经咒文字等不一而足,以示庄严;宝座有高台、莲台、双狮、双象、双孔雀等,各依仪轨而定,并可见有两侧随侍弟子及菩萨者(图8)。菩萨、度母等头戴宝冠、慈眉善目,仪态由早期的婀娜多姿,逐渐转变为端庄秀丽,颇具东方之美;周身辅以经咒文字、火焰纹、连珠纹、飘带等;璎珞、钏、镯等饰物的搭配亦简练得当、不失稳重(图9)。各类本尊、护法造型各异,其具体的形象、姿态、衣饰、法器均依各自仪轨而定,并开始出现了胜乐金刚、密集金刚、喜金刚各自拥抱明妃的双身本尊像(图10)。大成就者、祖师等形象,也是此时期擦擦艺术中的新亮点,如毗瓦巴尊者擦擦,毗瓦巴(Virupa)亦称毗鲁巴,或称毕鲁巴,是古印度八十四位大成就者之一,藏传佛教萨迦派尊奉的大成就者之一。造像头戴花冠,额头宽阔,方面大耳,双目圆鼓,两耳垂环;颈戴珠饰,身佩璎珞,手足有钏镯装饰;腰系修行带,结轮王坐姿于菩提树之下,躯体及四肢粗壮有力;身旁有侧立的持伞盖侍者,另一侧放置酒坛及尊者所携法器,其形象为左手当胸捧嘎巴拉碗,右手高举,食指指天,其上有一圆形凸点以示太阳,表现毗瓦巴尊者将太阳定于天空的故事(图11)。另可见布顿·仁钦珠大师(1290—1364年)等上师造像,布顿大师学习过藏传佛教噶当、噶举、萨迦等派的教法,著作达200余种,并受到日喀则地方领主支持,被请至夏鲁寺担任寺主,故修习布顿大师传下教法的诸弟子被称为夏鲁派,又称布顿派。大师头戴象征学养深厚的班智达帽,面容宁静慈祥;身披袈裟,袒右臂,双手当胸结说法印,双腿结跏趺坐於宝座之上,两侧肩花依宗教仪轨,分承金刚铃、金刚杵之类的象征物。形象生动、颇具威严(图12)。

图9 文殊菩萨像擦擦

图10 双身密集金刚像擦擦及背面戳记

图11 毗瓦巴尊者像擦擦

图12 布顿大师像擦擦阿里地区札达县出土

图13 佛祖及二菩萨像擦擦

3.藏西擦擦的晚期艺术面貌

晚期为16世纪初至17世纪中期,即藏传佛教格鲁派在传入藏西地区后,得到古格王国的大力支持,至格鲁派在蒙藏联军的支持下打败拉达克,并使其在政治上接受甘丹颇章政权的领导,藏西地区也由此实现了自吐蕃王朝以来的第二次统一。此时期格鲁派发展为藏传佛教中的主流教派,其宗教领袖、藏传佛教大学者四世班禅罗桑却吉坚赞(1567—1662年)在古格政权的邀请下,于1616年和1618年两次来此传法,佛教发展再次达到高潮。与此同时,拉达克与古格两个地方政权之间因为政治利益及宗教冲突使得地方局势日益激烈,并导致古格王国灭亡。在甘丹颇章政权政权将局势稳定后,又继续着手恢复当地佛法弘传、扩大格鲁派的影响。

此期的擦擦遗物,在今阿里地区札达县及古格故城等地皆有发现。其作品在继承前期艺术元素的基础上,与卫藏、康区、青海等周边地区的作品渐相一致,程式化及规范化均在逐渐加强。制作工艺复杂精致,纹饰层次清晰、细节处理恰到好处,作品的轮廓及背面修饰平整,此前常见到的指纹、掌痕及上翻边缘均已消失不见。在外型上,以圆形、椭圆形、圆拱形、尖拱形等为主。材质上仍然是白色泥质最为多见,也有如黄泥等其他泥质品及陶制品。装饰上突出主体部分的精美程度,以造型多样的外缘轮廓作为造像背光,并搭配藏文、佛塔、莲瓣纹、卷草纹、火焰纹、连珠纹等作为装饰,擦擦表面的彩绘、背面印记等现象依旧存在。题材上主要有各类佛、菩萨、本尊、护法、空行母、度母、大成就者、祖师及成组造像、曼荼罗(即坛城,梵语mandala的汉语音译)等。主要特点为:佛像神态安祥,高额方面、发髻高耸,头部所占身躯比例较大,报身佛宝冠突出,多见白毫相;双臂及腿部上的衣纹褶皱质感突出,背光层次分明。周身仍可见有佛塔、法器、经咒文字等;宝座有高台座、莲座、双狮、双象、双孔雀等,两侧可见有侍立菩萨、弟子及供养人像(图13)。菩萨、佛母、度母等均制作精细、形体匀称,与中期相比变化不大,但姿态缺少动感,神情略嫌呆板,渐趋于程式化(图14)。各类本尊、护法中新出现了如大威德金刚等尊神,除了如背光、法器等局部更加细化外,其余特征亦与中期相同(图15)。多尊造像成组的擦擦,错落有致、布局得当(图16)。大成就者、祖师等形象中,藏传佛教格鲁派的创立者宗喀巴大师的形象较为多见,大师头戴格鲁派标识——通人冠,额头宽阔、慈眉善目、略带微笑,衣着内着僧袍、外罩披风,衣纹简练、线条流畅。结跏趺坐于莲座上,双手于胸前结转法论印,牵莲枝于体侧,莲花绽开于肩上方,花上有宝剑和经书。或在身旁两侧有随侍弟子(图17)。

图14 长寿三尊及三族姓尊像擦擦

图15 大威德金刚像擦擦

图16 无量寿佛曼荼罗擦擦

图17 宗喀巴大师及二弟子像擦擦阿里地区出土

综上所述,擦擦艺术寓繁于简、小中见大,融合了庄严与活泼、高雅与质朴,充分表达了西藏艺术的生动面貌。而古代藏西地区的擦擦作品,更因其特殊的地理位置,形成了独特的风格,是佛教文化艺术绽放出的绚丽花朵。

① 霍巍《从新出唐代碑铭论“羊同”与“女国”之地望》,《民族研究》1996年第一期。

②索南坚赞著,刘立千译《西藏王统计》,民族出版社,2000年。另参见陈庆英、高淑芬主编《西藏通史》,中州古籍出版社,2003年。

③尊胜《分裂时期的阿里诸王朝世系》,《西藏研究》1990年第3期。

④古格·次仁加布《大译师仁钦桑波传略》,收入《阿里史话》,西藏人民出版社,2003年。

⑤札巴孟兰洛卓著,王尧、陈践译《奈巴教法史——古谭花鬘》,《中国藏学》1990年第一期。

⑥达仓宗巴·班觉桑波著,陈庆英译《汉藏史集》,西藏人民出版社,1986年。

⑦参见西藏自治区文管会《古格故城》,文物出版社,1991年;索朗旺堆《阿里地区文物志》,西藏人民出版社,1993年;霍巍《西藏西部佛教文明》,四川人民出版社,2000年;霍巍、李永宪《西藏西部佛教艺术》,四川人民出版社,2001年;四川大学中国藏学研究所等:《皮央—东嘎遗址考古报告》,四川人民出版社,2008年。

(责任编辑:劳棠)

注释: