隐喻的沿承、颠覆与重构

——从认知诗学视角分析普利玛诗集《狼女》中的概念隐喻

2016-06-02迟欣

迟 欣

(中国民航大学 外国语学院,天津 300300)

隐喻的沿承、颠覆与重构

——从认知诗学视角分析普利玛诗集《狼女》中的概念隐喻

迟欣

(中国民航大学 外国语学院,天津300300)

摘要:戴安娜·迪·普利玛在文学上的实验与创新,对主体身份的苦苦追寻,以及作品中体现出的精妙与睿智是对以男性作家为主流的“垮掉的一代”文学流派的映照和补充。其代表作《狼女》被认作是可以与金斯伯格的名篇《嚎叫》相媲美的一部史诗。根据Lakoff以及Fauconnier提出的当代隐喻理论,以始源域和目标域的相似性为基础,笔者总体分析了语言中有关“狼”形象的内在认知机制,阐释和剖析《狼女》中有关“狼”隐喻的内涵一方面验证了概念隐喻的普遍性特征;另一方面也彰显了普利玛对概念隐喻的沿承、颠覆与重构,从而进一步理解和欣赏了普利玛带有女性主义色彩诗歌的独特魅力。

关键词:概念隐喻;概念整合理论;狼;普利玛;女性主义

1认知诗学下的概念隐喻

有关隐喻研究的诸多理论大致可以归类为语言说和认知说。传统的隐喻研究可以追溯到2000多年前的亚里士多德,自他以后的相当长的时间内,隐喻往往被定格在探讨语言形式和修辞手段问题的研究上。George Lakoff和Mark Johnson (1980)打破了传统语言修辞层面的隐喻研究,进入了崭新的认知学领域。两人的合著《我们赖以生存的隐喻》(MetaphorsWeLiveBy, 1980)是概念隐喻理论的奠基之作。该书指明隐喻的本质是人类广泛认知和构建自己与外部世界的互动经验的一种方式。“隐喻不仅是一种日常的语言现象,它还普遍存在于人们的思维和行为之中,也就是说,人类赖以思维和行动的普遍的概念体系本质上是隐喻性的;这种概念体系具有系统性和连贯性;隐喻概念以人类在物质世界里的身体、情感体验为基础。”其实,语言说中的隐喻研究与人类的认知并不可能完全脱离,以认知为基础的概念隐喻是以语言说为基础的升华。将认知语言学中的概念隐喻用来理解文学作品,认为概念隐喻蕴含于文学,是为文学解读提供了崭新的理论工具。

Lakoff和Johnson认为语言隐喻的多样性表明隐喻是呈系统性地从一个概念向另一个概念进行映射,这个映射是从源域到目标域的映射。源域是一个为众人所熟悉的易于理解的起点域,而目标域则是不熟悉的、较难理解的终点。在源域与目标域之间有一系列本体的或认识上的对应关系,其心理基础是抽象的意象图示。这种意象图示绝非任意形成,而是来自于直接的体验性概念。伴随着概念隐喻不断深化的研究和探索,法国语言学家Gilles Fauconnier和Mark Turner针对概念隐喻理论的一些不足,又提出了概念整合理论(conceptual integration theory)。整合理论则突破了约定俗成的隐喻化概念模式,更适用于创新意义的构建语言隐喻的多样化。它超越了概念关系成对的心理表征,提出多重的心理表征关系,是利用由源域向目标域的映射来进一步阐述4个空间的多项映射。

2普利玛与其力作《狼女》

“垮掉派(Beat Generation)”文学运动对二战后的美国产生了非常重要的文化影响。凯鲁亚克(Kerouac)、金斯伯格(Ginsberg)、巴勒斯(Burroughs)等男性作家是该流派的代表作家,这使得“垮掉派”文学作品成为男性文学的经典。女性“垮掉派”作家则往往被认作是男性作家创作的艺术源泉、生活保姆和物质来源。而这些女性作家对文学事业的执着追求与实验创新,文学创作上表现出的精妙与睿智以及她们对主体身份的苦苦追寻,在近些年来也逐步吸引了广大文学研究者的目光。其中,普利玛必然是这个女性群体当中一个耀眼的明星。

生于纽约布鲁克林的普利玛在大学期间毅然辍学,搬到美国“反主流文化”的大本营——曼哈顿的格林尼治村居住,在“垮掉派”文学运动伊始就成为其中坚定的一员。1968年,普利玛移居到被称为“垮掉派”诗歌摇篮的旧金山市,并从此居住在那里。她的诗歌融会了“意识流”的写作风格,其中不乏对政治和精神信仰的诉求。她不仅将自己称呼为作家,而且她认为自己还是个母亲和激进主义分子。她在接受一次采访中,这样说道:“我热切地,全身心地想把自己塑造成一个全能的女人,我想要拥有每一个我有能力体会到的经历,我想拥有任何能在女性身上体现出来的东西,就是说,我想成为母亲。很多次,我都产生了这样的感觉。”(Hadnawnik, 2002)普利玛做到了,她在哺育4个子女的同时,出版了40余部作品。包括诗集《鸟儿飞走了》(TheKindofBirdFliesBackwards, 1958)、《狼女》(Loba, 1978)和《一首凌乱的歌:诗选》(PiecesofaSong:SelectedPoems, 2001)、短篇小说集《晚餐与梦魇》(DinnersandNightmares, 1960)、半自传体小说《披头士回忆录》(MemoirsofaBeatnik, 1968)以及《作为女人的记忆:纽约时光》(RecollectionsofMyLifeasaWoman:TheNewYorkYears, 2001)。因为在诗坛的卓越成就,普利玛曾获得美国诗人协会颁发的终身成就奖和旧金山“最佳诗人”等众多奖项。

《狼女》作为普利玛的力作,甫一出版,就被认作是可以与金斯伯格的名篇《嚎叫》(Howl, 1956)相媲美的一部女性主义的史诗。“Loba”来自于西班牙语,象征着一种女性主义的准则,一股暗藏在女性体内的强有力的潜流。借用神话传说和宗教,普利玛塑造了一个机智、勇敢、凶猛、强悍、护群的自由奔放的母狼的形象。她在这部诗集中充分施展了她“创新”的才华,以美国印第安纳瓦霍人狼图腾为基础意象,将世界各地不同的文化元素巧妙地融入其中。

3有关“狼”的概念隐喻

3.1 “人”是“狼”的隐喻

概念隐喻是由长期记忆力被表征的稳定的知识结构所组成。抽象的概念隐喻是由以前的经验和更具体的意象衍生而来。人们借助具体的、有形的、约定俗成的始源域概念来表达和理解抽象的、无形的、崭新的目标域概念。因此,概念隐喻形成的本质是人类认知的渐进过程。

有关“狼”的概念隐喻系统无法脱离“人是动物”的概念隐喻理论框架。“人是狼”的概念隐喻从本体隐喻“人”到喻体“狼”的映射的形成是两者之间存在相似性的结果。“狼”和“人”之间的相似性是两个概念域的纽带。通过相似性的映射,可以将“狼”的特性映射到人的身上,从而促进人们对人类概念本身的认知。这里的“人”是目标域,“狼”是始源域。“人”与“狼”之间的两个概念域之间存在着稳定而系统的关系。

自古至今,有关“狼”的丰富多彩的隐喻蕴含于日常生活语言和文学作品之中的各个角落。这些隐喻从不同角度折射出了人类对狼的憎恨与崇拜、贬低与认同、排斥与复魅。从认知诗学角度考量这些隐喻,已经证明了隐喻不仅仅属于语言,而且属于思想、活动和行为。指称人的“狼”隐喻中包含动物域向人类域的系统映射,这种映射既可以是以整体性和群体性出现,也可以是局部与个体的形式出现。不同的隐喻通过映射关系凸显出不同的方面。狼的外貌、行为、习性、声音和情感等都可以被认为是始源域,来达到对人的外貌、行为、习性等的认识。具体的隐喻突显要根据具体的语境来决定,以达到对不同方面的认知。因为“人并非直接地、而是靠着非常复杂和艰难的思维过程,才获得了抽象空间的概念——正是这种概念,不仅为人开辟了一个通向新的知识领域的道路,而且开辟了人的文化生活的一个全新的方向”(张沛,2004)。

下列表格罗列了部分汉语和英文作品当中有关“狼”的始源域、目标域和主要投射。

源输入空间(始源域):狼映射(mapping)目标输入空间(目标域):人类属空间外貌特征眼睛(见)凶狠獠牙(见)对人的威慑力狼爪()残忍狼与人形态的相似习性食肉(见)贪婪长途奔袭、行动矫捷(见111213)狡猾、阴险凶猛善斗(见1415)残暴群居(16)冷酷狼与人动作方式的相似声音孤狼(17)孤傲与孤独狼嚎让人心生恐惧

按照索绪尔的观点,“狼”作为语言符号中的“所指(signified)”,无非用来指称一种形状像狗的哺乳动物,其面长、齿锋、爪利、食肉、善奔跑、喜群居。就是这样一种动物,在人的概念系统中,形成一个多层次、多维度的抽象复杂概念,大众对其的认知理解则因人而异。“隐喻就是人们认识世界、组织思维、进行推理、建构语言等须臾不可缺少的心智机制。”(王寅,2012:3)隐喻是一种心理映射,从以上表格中有关狼形象的隐喻当中,不难看出,人的品质与狼的隐喻存在着映射关系。

“狼”形象被人类不断地理解和体验,而人性的凶悍、贪婪、残忍、孤傲与狼的外貌特征和生活习性存在着某种模糊相似性。“狼”不断被内化为概念结构,作家在进行语言创作的时候,会启动隐藏在记忆深处的这些概念因素,并根据这些元素之间的常规关系,把概念结构从一个心理空间投射到另一个心理空间。狼的外貌和各种习性作为源输入空间(源域),投射于目标输入空间(目标域)即人身上。类属空间(则含有与隐喻的源域和目标域相似的概念结构,人类在理解隐喻之初最先从隐喻的源域当中抽取反映事物规律性的、高一级别的概念结构。类属空间从人类琐碎的、凌乱的心理认知过程中,提取出高度抽象概括的概念。“人具备与狼一样的习性”是类属空间,它从源输入空间当中提取出来,用它去把握目标域,将“人”与“狼”的关系理解为“人”是“动物”。

“狼”的隐喻是在语言结构中把源域的特征放在目标域当中。“狼”本身的外貌、声音、习性最初留在人脑中的印记绝对不是美好而愉悦的,由此,其隐喻基本上都是从这一属性出发,“像狼一般的凶狠”的隐喻意义被构建。“狼”被投射于人类生存的各个领域,诸如人对金钱和物质的贪婪、人对军事和战争的狂热、对同类和异类杀戮的无情、人对事务处理手段的精明,以及人在踽踽独行于荒野之时的孤寂与落寞。人类在认知领域中针对不同的事物和经验建立了等值、相似的关系,产生相似性的联想,这种联想揭示了人与自然的相似和统一。

3.2 “神”是“狼”的隐喻

概念整合理论的心理复合空间(blended mental space)是一个可以得到动态解释的空间,除却包含类属空间中的普遍结构以外,它从两个输入空间中提取部分结构,并通过自身的组合、完善、阐释而建立起核心的层创结构(emergent structure)(Fauconnier, 2002:40)。两个不同空间的概念和结构,经过压缩和整合,被整合到同一个合成空间,在这个复合空间里,人类通过感知、记忆、类推、虚拟和联想,形成了新的概念结构,这些新颖的概念就是从每一个输入空间选出的结构的各个方面的整合。因此,概念整合理论是在更加宏观的思维结构中理解认知过程。

在复合空间当中,“狼”的负面解读不断被发酵和升华,促成了新的正面的解读,狼的某些习性从另一个角度被解读为坚韧、顽强、团结、勇敢和智慧,然后这些特点更多地被映射到“神”的身上,形成了“神”是“狼”的隐喻,这是“人”是“狼”的隐喻的延伸与发展。

从罗马神话当中罗马城起源的母狼传说到北欧神话中的狼魔斐瑞(Fenrir)和埃及墓室壁画上的阿努比斯(Anubis),再到中国西北方游牧民族以及美洲印第安人的各种狼图腾中的狼形象多以仁慈的、母性的、自由的、奔放的“狼神”的形象出现,狼凶猛善斗,但智慧富有灵气,狼群残忍,但团结护崽。

Lackoff的概念隐喻观把隐喻定义为一种严格的从源域到目标域的单向映射,“对于认知系统来说,稳定的、组织良好的范畴有助于低信息量的简单快捷的处理,但同时也会失去很多重要的感官信息”(Tsur,2002:297)。而Fauconnier的概念整合论是四个空间的多向映射,它主要处理将熟悉的概念化过程融合为新的表义元素,聚焦于个体实例的特性表现。源域输入空间中“狼”的外貌等特征,目标域输入空间则是人的特性,被投入到合成空间,在抽象层面上,两个输入空间部分结构的映射激活了整合空间的认知推理。经过组合和完善,新的意义,即层创结构得以出现。“狼眼”“狼牙”“狼爪”和善于长途奔袭和食肉的特性除却被“稳定”地影射到人类的凶残以外,在复合空间通过心智模拟,产生出有悖于逻辑想法的“狼神”形象。人类对“人”与“狼”的相似性的认知不断被压缩,在狼性和人性两个框架的基础上,经过汇总重要关系的压缩,发展出新的组织性框架,随后对层创结构进行扩展,从而对“狼”会产生更为广阔的认知理念。“狼”之所以成为特殊意象的文化心理意味,是因为它所具备的超凡能力,让人类弥补了自己所缺失的力量和勇气。人类内心深处的“英雄”情节,体现在“狼神”之上,产生不可言喻的魅力,狼是魔与神的载体,徘徊在远古和现代人类的集体记忆中,让人类在艰苦的旅程中走向坚强。

4《狼女》中的有关“狼”的概念隐喻分析

4.1 概念隐喻的沿承——《狼女》中冷酷无情与孤独忧伤的“狼”

隐喻性投射必须保持源域的认知本体,以某种方式与目的域一致(Fauconnier, 2002:40)。狼在人脑中的记忆是一种“不祥”的动物,它血腥、残忍、凶狠,普利玛对它的认知,自然不会脱离这一概念。普利玛在《狼女》中创作的狼形象本身即是隐喻的运用,诗集第一部分中有关狼形象的描绘可以引发读者一切原始的、真切的始源域的认知,并映射到目标域的认知当中。作者通过隐喻的使用引领读者向塑造的目标域的认知映射靠拢。读者通过自身的先验意识中构建有关“狼”的故事背景,从而使阅读从概念认知领域开始,将隐喻的抽象意义转变为具体化、有形化的认知过程。普利玛的狼形象的隐喻在很大程度上沿承了前人对“狼”的概念隐喻的内涵,即以“狼”比喻人类的凶残。

嘘,这个半老徐娘

接触上了你,她戴着金色的

尖尖的帽子,藤蔓从里面蜿蜒而出

伸着的舌头舔着她的嘴角

……

如果你不是她手中的面包,粉身碎骨

她会像是钢铁般坚硬的兵器扣在你的心房

血肉要比精神更懂得体会伤痛

灵魂是有眼睛的

她是不是已经沉浸在你灵魂的水洼里?

她用狼一样的眼睛从你的头脑中往外窥视?

看看这个正值壮年、身体裸露的黑女人

骑在一个白人的尸体上,

她的毛发油光锃亮,她抽打他,

他已经化入冒着浓烟的空气之中

她的爪放在嘴里

她吃着肉,她放着臭气,毒蛇盘旋在她的脚踝

她的爪拍打着潮湿的土地

她的爪让人脑格格作响,

她狞笑

她的獠牙红白相间,

她的镶着红宝石的獠牙。(Loba:23)*Berkeley. Loba. Wingbow Press, 1978. 译文均为作者自译。

上述引用诗歌的隐喻投射产生如下对应:

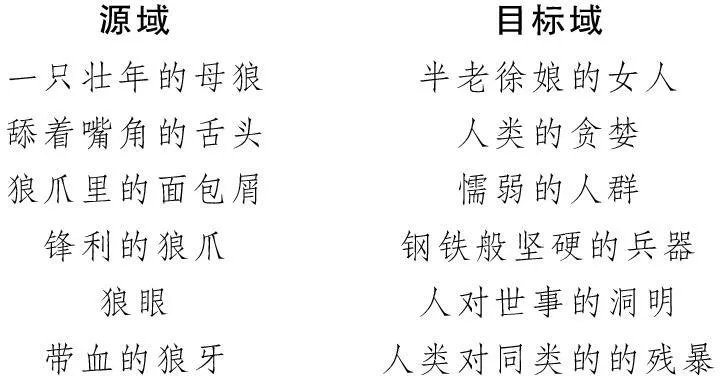

源域目标域一只壮年的母狼半老徐娘的女人舔着嘴角的舌头人类的贪婪狼爪里的面包屑懦弱的人群锋利的狼爪钢铁般坚硬的兵器狼眼人对世事的洞明带血的狼牙人类对同类的的残暴

(Prima, 1978:25)

凶狠的人类对待同类亦如“狼”在捕杀猎物时的异常冰冷和无情,懦弱的同类如同狼爪中的面包屑,一部分人以牺牲另一部分人的生命为代价,换取自身的生存,看似平等的社会却隐含着不平等的因素。锋利的狼爪可以轻而易举地伤害到人类,狼吐着舌头流口水的画面被人类深刻地印在脑海之中。人类的饕餮与贪婪被隐喻在这个画面里,也广泛在文学作品之中呈现。“带血的狼牙”(镶着红宝石的獠牙)让人类的残暴形象达到极致。如此,《狼女》中有关狼与人的两个认知域之间的单向映射,几乎贯穿整个诗篇。

再比如:

白色的狼女在山巅跳舞

映衬着满月,在黑色的山顶的边缘跳舞

长尾鸟昂首飞过天际

我猜她在歌唱,我猜

那是要猎食的歌声

在我耳际回响

(Prima, 1978:38)

很明显,这段诗歌是对人类记忆深处的一个画面的语言书写。一只孤独的母狼在荒野中游荡,月影下昂首嚎叫,悲鸣的狼嚎划破苍穹,那好似对自己命运无从掌握而导致无力的嘶吼。

“隐喻的本质是通过另一类事物来理解和经历某一类事物,是概念系统中的跨领域映射”。(Coulson, 2005:1516)在以上引文中,源域和目标域分别由不同符号模式呈现,源域是通过视觉符号在人脑中得到突出,从而达到了指称、意义拓展和语用推理的功能。普利玛通过诗歌对非语言模态隐喻做进一步阐释。对于读者而言,有关“狼”的隐喻却始终没有脱离开源域向目标域的投射。诗歌促进了读者从头脑深处挖掘出的古老的画面,从而进一步加强了读者对诗歌的扩展联想,也进一步证明了“人”依旧是“狼”的概念隐喻。“孤独的狼”被影射到“孤独的人”身上。《狼女》里的这只狼反映了像作者一样的“女性”垮掉派孤独的心声。普利玛是“垮掉派”文学运动的热烈支持者,是从事文学创作的坚定实践者,同时,她也与其他“垮掉派”女性作家一样,都会与该流派男性作家有着千丝万缕的感情和肉体的纠葛。在为他们生儿育女之后,也同样被追逐自由与异类生活的男“垮掉派”作家们始乱终弃。她暗中留恋传统的生活方式,但又不希望虚与委蛇,向现实生活做半点妥协。漫漫长夜,当她不得不与孩子们独处的时刻,她的灵魂也不得不与孤寂与彷徨为伴。她就是“狼女”,来自荒野,在孤独的夜晚独自奔跑,骄傲生活。读者以隐喻为切入点,以自己的切实体验,充分理解和欣赏诗歌,体会作者的精神炼狱。同时也应验了Lakoff的概念隐喻理论:隐喻不仅仅是一种语言现象,它的本质是以一种事物去理解和体验另一种事物。普利玛在塑造“狼女”这个形象时,沿承了概念隐喻单向投射的模式。她依赖体验哲学,促成读者在头脑中呈现普遍存在的“狼”形象的隐喻。

4.2 《狼女》中“神”是“狼”的隐喻

如上所言,概念整合理论中多个空间多项映射的理念阐释说明了“神”是“狼”的隐喻存在的合理性。同理,《狼女》中的“狼”也不单单隐喻了人类。狼女的能力已经超越了人类能力的本身,她拥有“神一般的能力”,可以“开启一切已经凋残的生命,也可以结束一切正在释放的能量”。

她闪着耀眼的光辉

穿梭于人迹不敢踏至的荒林。

荒野里的露水和黑莓

密集,

还有冬日里瘦得皮包骨似的梅花鹿

她将它们高高举起,像一把钥匙

她的门

无从发现,大门紧闭,它支离破碎

它随风飘荡。她的力量可以举起

春天淡绿色的小草

她似烟雾腾空而起

从再次开放的犁沟,她倏地登上梯田

她白色的胸脯闪着光

她是一道风,从来不会忘记留下

在空地里杀死的黑猫,她是夏天野草的味道,

那是一种童年时代敞开大门的衣柜里的味道,

她在隔壁轻咳,喊叫,隐藏于你的发间

她是你窗畔的梦魇

她是逃生出口处半人半鸟的女妖……

(Prima, 1978:57-59)

如上引用的诗歌,源域输入空间还是“狼”,而目标域输入空间在具体层面上已经转换成了光芒、烟雾、狂风和味道,这两个空间中相似元素不再是“人”与“狼”,而是狼与其生存的环境。这种相似性通过两个输入空间之间的映射,构成了类属空间的抽象结构,即物体与背景的关系,也就是说两输入空间享有同一组织性框架物体与背景的映衬关系。Coulson(2001)对Fauconnier (1997)的概念整合四维空间也作了进一步更为具体的阐述。她认为:概念整合理论在抽象层面上涉及的是两个或多个输入空间的不完全结构的投射,如果输入空间的信息彼此不同时,在整合空间就会产生新创效果。“狼”与“环境”并不是一个层面上的空间结构,输入空间的信息彼此并不同步,因此产生了大量的非归约化的隐喻。作者在非规约化隐喻当中投入了大量的创造力,如Lakoff(1993:215)所言:“诗性思维会利用日常思维机制,对其加以延伸、阐述和超乎寻常的方式将其结合起来。”与此同时,读者也发挥着创造性解释的潜力,产生了含混的意义理解。

概念整合有三种操作方式: 组合( composition)、完善( completion)和阐释(elaboration)。源域和目标域输入空间这两个空间的投射被组合起来,组合后的投射被部分存在于合成空间之中,形成与各个输入空间以前都不存在的新关系。借助背景框架知识、认知和文化模式,这种新结构与长时间记忆里的信息相匹配,是一个更大的完整结构中的构成部分。然后,经过涉及整合事件的心理模拟的过程,即阐释过程,从而产生层创结构。引文中有关狼形象的创造性隐喻表征在多维的心理空间网络被嵌入在“狼”是“神”的概念域当中。目标域当中的从视觉到味觉的多感官之间的映射,被框架在新的空间,作者通过自身的新创逻辑,连续整合认知中的认知,得出了“她是你窗畔的梦魇 /她是逃生出口处的半人半鸟的女妖”的诗行,这是伴随整合过程相继发生并自动产生的整合过程中的产物。作者笔下的狼女,绝不仅仅映射着人类的贪婪,她还代表了女性能逃脱男权统治的女神。

她会化作你的身形

撕咬那老男人的臂膀,当他入眠,

他冻僵,你沉重的身体从他身边滚落床下,

她盘旋在神圣的香气里,

她不再升起,即便是芳香的没药树

也无法抵挡她的柔软(Prima, 1978:107)

50年代的美国,女性作家在父权制的笼罩下,其创作时间、天赋和语言均受到了一定的遏制,普利玛总是期待能够超越和突破父权语言的常规与统治。在面对现实处境和精神苦闷之时,她在内心构筑起虚幻空间,于是,狼女成了她抒发胸臆的载体。人类的基本概念结构和认知结构的各种意向图式影响着她,一方面,在“我”与“世界”体验式对话交融的过程当中,她创造了映射人类凶残的狼形象;另一方面,人类对狼的坚韧和耐劳的惊叹和艳羡,在心理复合空间,让普利玛不断将这种钦佩和崇拜主观化,塑造了勇于突破男权的女勇士般的“狼神”形象。

人类在认知客观世界的过程中,由于自身躯体和客观世界的互动形成了作为基本概念结构和认知结构的各种意向图式。隐喻的过程就是“以己度人”的过程,就是“我”与“世界”在体验式对话中交融的过程,就是客观世界主观化的过程。普利玛的思维也会在与“世界”发生不断产生碰撞和交融中发展,她的诗歌也自然会交替呈现出“人”是“狼”和“神”是“狼”的隐喻。

4.3 隐喻的颠覆与重构——从“狼女”是“我”到“我”是“神”的隐喻

作为后现代主义的女性诗人,普利玛也会站在创新的立场上,不断地选择、融创与超越,从而对诗歌中的概念隐喻做出颠覆性的创作。在《狼女》这部诗集中,普利玛不仅沿袭了“人”是“动物”的传统意义上的概念隐喻,作为可以与《嚎叫》相媲美的诗歌,整部诗集也蕴含着普利玛对语言的创新与实验。其中之一,便是她颠覆了“人”是“动物”的一般性概念隐喻,“神”是“狼”的隐喻在《狼女》中亦不断被升华。

我是你,你是我

在披着灰色的裹尸布摔下来的地方,

你啜泣

我正在薄雾喷涌的地方,你

消散于漫天星辰之中

我也闪着光

在海天一色的黑色海洋

你死了

你死了

……

在我的海滩之上,听我祈祷

你的话语

从我的喉咙里发出,

你的最后一滴泪水,化作珍珠

而我就是那颗珠儿

无论在那里,你都会包容我

……

我用石英和雪花石膏滋养生命

我从小腿的静脉吸吮着鲜血

我嘶鸣、我轻触你,我爆发

你的某种神话

我在你的心底的洞穴里爬出来,分泌粘液

我嘶嘶作响,我在你的门前传授神谕

以一种你已经忘却的语言

我打开你绝望的羊皮卷,我用它裹挟了你的孩子

我做,因为你爱我

我做,因为

你在寻觅我

因为我给过你过了季的苹果

因为我能够啮咬得到光的边缘。

(Prima, 1978:89)

如上述诗文,人的自我和完整本性均被解体与消散,在通向自由的道路上,“我”已经完全融入进了“狼女”的身体之中,我的灵魂已经被“狼女”替代,这是一种超越于万物之上,超越于生离死别的眷恋。“我”已经不是被妖魔化或动物化的女人,“我”也不单单是代表了食肉者的力量和勇敢。普利玛部分摧毁了传统的有关“狼”的形象,颠覆了狼一般的“人”和“神”的概念隐喻。她关注女性“垮掉派”作家,乃至整个女性作家群体的生命形式与状态,重新塑造了一个正面的、充满母性的又具备狼性的“狼女”形象。“狼”在普利玛诗歌的语言中,从映射人的野蛮,到勇敢、强壮的神,再到“狼”是“人”的颠覆隐喻,最终达成了人性与狼性的消融与和解。从“你的最后一滴泪水,化作珍珠 / 而我就是那颗珠儿”到“我在你的门前传授神谕,以一种你已经忘却的语言”,无时无刻不表明“我”就是“狼”神,我具备狼的野性的力量和万物灵长的灵性,已经不会徘徊在人的世界和动物世界的两极,因此“我”要挣脱束缚,打破一切有形和无形的禁锢,探索一个不凡的女性的心路历程,创造一个与男性抗衡的生存状态。

“狼凶狠”的概念隐喻在《狼女》里面,实质指向了男性的凶狠,他们从思想上控制、约束女性,以他们的“残酷”威慑着胆敢越过雷池半步的女子,从而达到使她们充当男性工具的目的。它使女子,哪怕是才华横溢的女子也会在潜移默化之中接受了强加在她们身上的种种边缘角色。创新结构的“狼神”形象是普利玛心中的向往,借助这种力量,普利玛在写作中颠覆了“狼”形象,也就是重构了女性形象,还女性以本来面目,她们不再是虚无缥缈的神与魔,也不是否定的、冷酷的“兽”,她们是有自我觉醒意识的、不断在自我完善和向上的“真实”的人。

《狼女》中,“我”多次融入了“狼”的身体,但“我”不是半人半兽的“狼人”,“我”是具备“狼神”一样能够“啮咬得到光的边缘”的“神女”,这样,在人性领域,普利玛的“狼女”会得到新的理解和认同,同时会在文化创新思维中得到张扬。

无论东方还是西方,狼在人类生活中的特殊地位,促成了狼在人类头脑中的悠久的历史和文化的记忆。“狼”对于人类的想象力产生了巨大影响,它们使人类关注它们的存在,并反观自己。对大多数人而言,狼是极富负面效应的动物,没有人愿意与狼同行,但狼身上优美的特性却让人们无法回避内心的认同感,人类在歪曲、丑化它们的同时,实际上已经“无可救药”地被它们所吸引与迷惑。是“丑陋”的它们能够把我们引领到内心深处,并触及最隐秘、最深层的自我。

人类关乎“狼形象”的这种无意识的、不自觉的思想活动上升到认知层面,就是“狼”的概念隐喻理论创立和发展的源头。概念隐喻作为隐性的知识系统,它是社会规约性的一种文化价值取向。它与其派生的具体隐喻表达式构成了一种新的认知模式。概念隐喻理论坚持,语言系统中存在着广泛的隐喻一致性,人们对于隐喻的理解是通过将其匹配到基本的概念隐喻来进行的。普利玛所创作的《狼女》的诸多“狼”隐喻是遵照了前人的具体语境因素,结构化后而变成的认知结构单位和关系。“在人类远古记忆中,狼不仅是人类生存与肉体上的伴侣,更是一种灵魂与精神的象征。”(Fauconnier,1998:144)Fauconnier (1997:58)主张的概念整合理论阐释了“神”是“狼”的隐喻色彩。心理空间的各个成分只是把世界中的物体间接地指称为说话者心理表征的物体,而不管该物体的真实与否。

普利玛从语言实验与创新的角度出发,将这个隐喻的源输出域与目标输出域颠覆,呈现出“狼”是“人”的隐喻。在复合心理空间,普利玛利用对“人”与“狼”两个空间的感知的交融,经过概念整合,表达出自己对客观现实的感受,重构了“我”是“神”的隐喻,它融合了女作家的情感、态度和联想,使读者开阔了对认知客体的认识。

情感是人类基本的活动,情感机制与心理产生认知关联,并会对心理产生微妙影响。Deacon指明,情感与认知绝不可能分开来谈,他号召对整合理论研究的拓展,就是希望将整合理论与层创情感的结构联系起来,从而充分认识到头脑中认知和情感这两个概念是互相交织和互相依赖的关系(Deacon,1994:41)。

普利玛构建过程中一方面使用了与常人所使用的相似的概念化,对情感的理解方式是平常的、约定俗成的;另一方面,在推敲诗人的认知过程中,发现诗人在隐喻语言方面的创造性是对概念映射的源域中的已知的因素以一种非同寻常的方式进行了精妙的发挥。“狼女”是普利玛的一种想象性的投射,整合于一般的理解概念之下。“创新性出现在情感被挤压的地方,因为情感会在突如其来的事件发生时爆发”(Garins, 2003:168)。在这场情感体验中,“狼”本身也不是纯粹的客体。对于“狼”而言,普利玛也不再是超然于物外的纯粹主体。“我在世界中,世界亦在我中,体验表明了优先生命生活关联中的处身性,从而具有本体论的意义”(王岳川,1991:54)。对“狼”的男性力量的野蛮的憎恶,对“狼女”身上母性优雅的推崇,让普利玛的内心产生了矛盾的情感。或许她不曾意识到,但事实上,普利玛利用了概念整合的理念通过整合两种矛盾的情感,将带有不同色彩的感情体验整合在同一部颇具女性主义色彩的诗集当中,重构了将“狼”的温柔母性和反抗男权的精神映射到“人”的精彩隐喻。

5结语

由于缺乏独立建设女性文艺社群的意识,“垮掉派”女作家在该流派的文学运动中的政治和文化影响力受到极大的限制。作为女性“垮掉派”作家的代表,普利玛头顶上的光环在文学史的不尽长河中逐渐黯淡和退却,但本文所关注的并不仅仅局限在普利玛在文学创作中的具体表现和地位,我们的焦点更关注她在创作其代表作《狼女》中对概念隐喻的沿承、颠覆和重构。她浓烈的情感在创作隐喻之时的积极作用,以及在隐喻概念中所彰显的女性主义色彩的独特魅力。同时,由于对其诗歌文本深入与细致的阐释与剖析,也为在认知诗学视角下研究与探索概念隐喻,提出较为崭新的观点和方向。

参考文献:

Coulson, S. & T. Oakley.2005. Blending and Coded Meaning: Literal and Figurative Meaning in Cognitive Semantics [J].JournalofPragmatics1516-1536.

Deacon, Terrence. The Aesthetic Faculty [G]∥ Mark Turner.TheArtfulMind:CognitiveScienceandtheRiddleofHumanCreativity. Oxford: Oxford University Press.

Fauconnier, Gilles & M. Turner.2002.theWayWeThink:ConceptualBlendingandtheMind’sHiddenComplexities[M]. New York: Basic Books.

Fauconnier, G. & M. 1998. Turner Conceptual Integration Networks[J].CognitiveScience(2):144.

Fauconnier, Gilles. 1997.MappingsinThoughtandLanguage[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Gavins, Joanna & Steen, Gerard. 2003.CognitivePoeticsinPractice[M]. London and New York: Routledge.

Hadbawnik, David. 2002. Interviews Diane di Prima[J].Jacket(8): 5.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1980.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G, &Turner. 1989.MorethanCoolReason:AFieldGuidetoPoeticMetaphor[M]. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lakoff,G.1993.TheContemporaryTheoryofMetaphor[G]∥ A.Ortony.MetaphorandThought. Cambridge: CUP, 215.

Prima. 1978.Loba[M]. Berkley: Wingbon Press.

Tsur, Reuven. 2002. Aspects of Cognitive Poetics [G]∥CognitiveStylistics-Languageandcognitionintextanalysis(Elena Semino & Jonathan Culpeper). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

王寅.2012. 新世纪语言学研究当与哲学紧密结合)——基于后现代人本观的认知语言学[J].外国语文 (5):3-4.

王岳川. 1991. 二十世纪西方哲性诗学[M]. 北京: 北京大学出版社.

殷国明.2005. 西方狼[M].上海:上海文化出版社.

张沛. 2004. 隐喻的生命[M].北京:北京大学出版社.

责任编校:朱晓云

Inheritance, Subversion and Reconstruction of Metaphor:An Analysis on Conceptual Metaphor in Prima’sLobafrom Perspective of Cognitive Poetics

CHIXin

Abstract:With her experiment and innovation in literature, persistent quest for identity, and subtleties and wisdom demonstrated in the works, Diane di Prima mirrors and replenishes the Beat Generation, a literary genre led by male writers. Her masterpiece Loba is regarded as an epic which can rival the famous work Ginsberg’s Howl. According to contemporary metaphor theory put forward by Lakoff and Fauconnier, and based on similarities shared by source domain and target domain, the writer generally analyzes the inner cognitive mechanism of the image “wolf” in language. Furthermore, the connotation of metaphor related to “wolf” in Loba is explained and analyzed. In this way, the essay proves the universality of conceptual metaphor; and on the other hand, it indicates that Prima has inherited, overturned and reconstructed conceptual metaphor, making readers better understand and appreciate the unique charm of Prima’s poems, characterized by feminism.

Key words:conceptual metaphor; Conceptual Integration Theory;wolf; Diane di Prima; feminism

作者简介:迟欣,女,中国民航大学外国语学院教授,博士,主要从事美国诗歌和比较文学研究。

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“认知诗学视阈下的美国‘垮掉派’诗歌研究”(13YJA752002)的阶段性成果

收稿日期:2015-10-19

中图分类号:I712.072

文献标志码:A

文章编号:1674-6414(2016)01-0082-08