高自尊威胁后防御和消极情绪的特点:自尊和自我价值权变性的不同调节作用*

2016-05-07胡心怡陈英和

胡心怡,陈英和

高自尊威胁后防御和消极情绪的特点:自尊和自我价值权变性的不同调节作用*

胡心怡1,2,陈英和2

(1.北京交通大学学生心理素质教育中心,北京 100044;2.北京师范大学发展心理研究所,北京 100875)

采用实验法考察高自尊威胁后个体防御和消极情绪的特点,并分别考察自尊水平和自我价值权变性对自尊威胁后防御和消极情绪的不同调节作用。结果表明:(1)与受到低自尊威胁的大学生被试相比,高自尊威胁后被试表现出了较高的防御和消极情绪。(2)自尊水平能够在自尊威胁和消极情绪之间起调节作用,具体表现在,高自尊被试在高威胁后表现出了较高的消极情绪,而在低威胁后消极情绪较低;对于低自尊被试,无论自尊威胁程度如何,他们都表现出了较高的消极情绪。(3)自我价值权变性能够在自尊威胁和防御之间起调节作用,具体表现在,高自我价值权变性的被试在高自尊威胁后表现出了较高的防御,而低自尊威胁后防御较低;而低自我价值权变性的被试在两种威胁后都表现出了较高的防御。

自尊威胁;自我防御;消极情绪;自尊;自我价值权变性

1 引言

自尊威胁(self-esteem threat)是针对能力或人格的消极信息或评价,例如消极反馈、来自他人的负面评价、竞争失败等。高自尊威胁会挑战人们对自我持有的积极态度和看法(Campbell,Hoyle,& Bradfield,2011),能够引起期望自我感觉和实际自我感觉之间的矛盾,从而引发较高的防御(Campbell et al.,2011)和消极情绪(Ilies,De Pater,& Judge,2007)。

不同自尊水平的个体在面对自尊威胁时,会表现出不同的反应。在自尊威胁后,高自尊个体倾向于表现出较强的自我防御,即自发地采取各种方式支持或维护自尊,从而阻碍威胁信息对自我概念的影响,如否认或贬低威胁信息、对自己受到威胁的领域产生相反的、过高的评价等(Dunning & Beauregard,2000)。过高的自我防御会促使个体拒绝对自我进行客观评价,从而阻止个体产生相应适应行为(Radcliffe & Klein,2002),因此不利于个体成长。低自尊个体在自尊威胁后倾向于表现出较高的消极情绪。Brown和Dutton(1995)区分了两类情绪:一般情绪(如高兴、伤心)和自我情绪(如骄傲、害羞)。前者是针对特定结果的情绪反应,而后者是与自我价值相关的情绪。Brown和Dutton(1995)发现,受到自尊威胁的低自尊被试会表现出更高的一般消极情绪和自我消极情绪。

根据上述研究结果,高自尊个体在受到威胁后的防御较高,而消极情绪较低,似乎表明了拥有较高的自尊能够帮助个体有效应对威胁。而新近研究认为,高自尊并不代表良好的心理健康水平(张林,杨晓慧,2011)。如果高自尊代表了完全积极的自我概念,那么高自尊个体应该接纳自我并感到自我有价值,因此面对自尊威胁时会更接纳威胁信息而不是更加防御。目前越来越多的研究支持了高自尊的异质性假设(张向葵,田录梅,2006),即高自尊群体内部存在着多种类型。因此一些研究开始从不同角度发展出独特的自尊测量方式(张向葵,田录梅,2006)。自我价值的权变性(contingency of self-worth)就是其中之一。

自我价值权变性指个体的自我价值在多大程度上依赖于在某个领域上取得成功或达到特定的目标。Crocker和Wolfe(2001)认为,自我价值权变性比自尊更能有效解释人们情感或行为的变化。当个体过多通过在某一领域取得成就来维持自我价值时,由于取得成功的不稳定性会导致自尊的脆弱和不稳定,当遇到挫折或失败时,这些个体会体验到毁灭感或狂怒等非常严重的消极情绪(Deci & Ryan,1995)。例如,将他人赞许、竞争成功和学术能力等外在目标作为判断自我是否有价值的标准的大学生具有较低的心理健康水平(Crocker et al.,2003)。Croker和Luhtanen(2003)发现,入学初期大学生在学业领域的自我价值权变性对期末的学业问题和经济问题有正向预测作用。上述结果支持了较低的自我价值权变性有助于健康成长(Deci & Ryan,1995)。然而,Crocker和Wolfe(2001)也指出,高自我价值权变性能够促进个体更加努力地完成目标。因此,自我价值权变性对个体的影响是积极还是消极的,存在一定争议(张林,杨晓慧,2011)。

综上,究竟是高自尊还是低自我价值权变性更能代表积极的自我概念并帮助个体应对自尊威胁,这一问题有待研究支持。该研究计划考察在高自尊威胁后,不同自我价值权变性大学生的防御和消极情绪会表现出怎样的特点,这一特点与不同自尊水平的大学生在高自尊威胁后表现出的防御和消极情绪特点是否相同,从而为上述问题提供一定证据。该研究通过两个实验,分别考察自尊(实验一)和自我价值权变性(实验二)对大学生自尊威胁后防御和消极情绪的影响,即分别检验自尊和自我价值权变性在自尊威胁和结果变量(即防御和消极情绪)之间的不同调节效应。可以推断,在实验一中,根据Dunning和Beauregard(2000),以及Brown和Dutton(1995)的研究结果,高自尊被试在高威胁情境下会表现出较高的防御和较低的消极情绪;而在实验二中,如果低自我价值权变性代表着比较健康的自我概念,那么,与高自我价值权变性的被试相比,低自我价值权变性的被试在高威胁情境下会表现出较低的防御和消极情绪。对上述推断的检验能够有助于分辨低自我价值权变性和高自尊这两种情况中,哪一个更能够代表积极的自我概念。

2 实验一

2.1 被试选取与实验设计

被试为某高校60名大学生(男生43名,女生17名),年龄在17~23岁之间(平均年龄19.68岁,s=1.16)。所有被试均未参加过类似研究。实验为单因素被试间设计,自变量为自尊威胁程度,并以自尊(连续变量)作为调节变量。因变量为防御、自我消极情绪和一般消极情绪。

2.2 实验材料

2.2.1 自尊

采用Rosenberg自尊量表,原量表共10道题目。以往研究对条目8“我希望能为我自己赢得更多尊重”是否适用于中国文化背景存在争议(田录梅,2006)。在实际测量中,条目8与其它项目的相关均不显著。因此采用田录梅(2006)的建议,将条目8删除。量表为7级评分,总分范围为9~63分,分数越高代表自尊水平越高。该量表具有良好的信效度,在相关研究中应用广泛。该研究中内部一致性系数为0.86。

2.2.2 威胁材料

为尽可能减小高自尊威胁的消极影响并使被试更相信测验结果,采用以往研究(Critcher,Dunning,& Armor,2010;Brown & Dutton,1995)的做法,设计不同难度的任务,要求被试完成后自行计分。Mcfarlin和Blascovich(1984)认为与虚假的消极反馈相比,采用自行计分的方式能够减少被试的怀疑。具体程序是要求被试在10分钟内完成包含10个题目的“数字逻辑推理能力测试”,并告知这一测试能够有效预测大学生的逻辑推理能力,且这一能力与他们的生活学习密切相关。测试题目选自公务员考试中的数字推理题,向被试呈现一列有内部联系的数列,要求选择下一个数字。根据数字规律的复杂程度选择相应题目,分别构成高难度(即高威胁)题目和低难度(即低威胁)题目。高难度例题为:“8,10,14,18,( )A.24;B.32;C.26;D.20”(规律为:后一个数字减去前一个数字形成了等差数列:2,4,4,x,可以满足2/4=4/ x,则x=8,18+8=26。答案为C。)低难度例题为:“1.16,8.25,27.36,64.49,( )A.65.25;B.125.64;C.125.81;D.125.01”(规律为:整数部分为1,2,3……的立方,小数部分为4,5,6……的平方,答案为B。)

10分钟后向被试呈现正确答案,被试以答对1题计1分的方式计算分数。完成高难度题目的被试会体会到题目较难且自己得分较低,从而感到较大的威胁。采用40名大学生进行前测,随机分配被试完成高难度或低难度题目,每组各20名。完成低难度题目被试平均得分为6.60(1.39),完成高难度题目被试平均得分为2.80(1.40),t(38)=8.61,p<0.001,Cohen’sd=2.72。可见两组题目有着显著的难度差异。

2.2.3 防御

改编自Critcher等(2010)对防御的测量方式。首先要求被试估计学校的平均分数,然后要求被试在11点量表上评估这次测试是否能够测出自己的真实能力,1代表“完全不能测出”,11代表“完全能够测出”。防御较强的被试倾向于低估他人平均分数,同时会认为该测验不能反映自己的实际水平。根据Critcher等人的做法,将两个项目得分反向计分后转化成z分数相加,分数越高表明防御越强(两个项目相关系数为0.65,p<0.001)。

2.2.4 消极情绪

采用Brown 和Dutton(1995)对情绪的测量问卷。题目来自Watson,Clark和Tellegen(1988)编制的积极/消极情绪量表(PANAS),选取4个描述一般情绪的词语(喜悦、忧愁、高兴和伤心)和4个自我情绪的词语(骄傲、惭愧、自我感觉良好和害羞)。将上述词语随机排列后呈现,要求被试在9点量表上评定这些词语在多大程度上能够描述自己当下的情绪。将积极情绪反向计分后与消极情绪相加,分别得出一般消极情绪和自我消极情绪的得分,分数越高表明情绪越消极。

2.3 实验程序

10~20名被试为一组,以纸笔测试的方式实施。首先完成自尊量表,随后随机分配被试完成高难度或低难度的“数字逻辑推理测试”。计分完毕后,首先进行自尊威胁操纵检验,题目为“你认为你在这次测验上的成绩怎么样?1=一点也不好,11=非常好”。然后完成防御问卷和消极情绪问卷。最后解释实验的真实目的并赠送礼物。

2.4 结果

2.4.1 自尊威胁操纵检验

完成高难度题目被试的平均分为3.57(1.63),完成低难度题目被试的平均分为6.77(1.28),t(58)=8.45,p<0.001,Cohen’sd=2.18。在自尊威胁操纵检验题目上,完成高难度题目被试的平均分为4.88(2.16),低难度题目被试平均分为7.77(1.65),t(58)=5.81,p<0.001,Cohen’sd=1.50。以上结果表明不同程度的自尊威胁操纵有效。以下分别将完成高难度和低难度题目的被试称为“高自尊威胁组”和“低自尊威胁组”。

2.4.2 不同自尊威胁情境下的防御和消极情绪特点

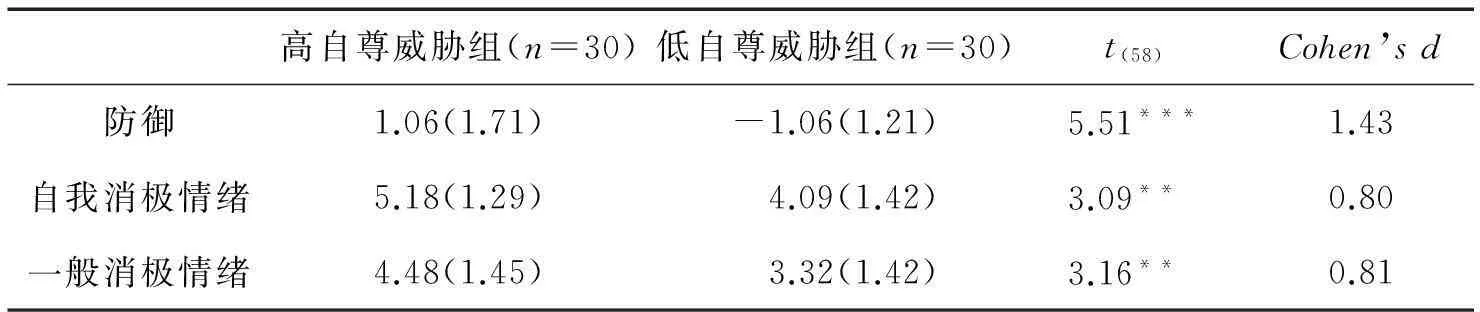

如表1,高自尊威胁组在防御、自我消极情绪和一般消极情绪上的得分均显著高于低自尊威胁组。防御与自我消极情绪和一般消极情绪得分的相关分别为0.30(p<0.05)和0.46(p<0.01)。

表1 不同自尊威胁下大学生防御和消极情绪比较

注:*p <0.05,**p<0.01,***p< 0.001,下同。2.4.3 自尊水平对自尊威胁后防御和消极情绪的调节作用

通过回归分析考察自尊水平在自尊威胁与防御和消极情绪中的调节作用(温忠麟,侯杰泰,张雷,2005)。将自尊威胁进行虚拟编码(0=低自尊威胁,1=高自尊威胁),对自尊、防御、一般消极情绪和自我消极情绪进行中心化后,将中心化自尊与自尊威胁的乘积作为第二层自变量纳入回归方程。结果如表2。

表2 自尊威胁、自尊水平及其交互作用对自尊威胁后防御和消极情绪的预测作用

由回归分析可知,自尊能够显著预测自我消极情绪和一般消极情绪,而对防御的预测作用不显著。自尊在威胁与自我消极情绪、一般消极情绪之间的调节作用显著。简单斜率检验(Preacher,Curran,& Bauer,2006)表明,在低威胁下,自尊可以显著预测自我消极情绪,β=-0.60,p<0.01,R2=0.33,F=15.33,p<0.01。而在高威胁下,自尊不能预测自我消极情绪,β=0.06,p>0.05。同时在低威胁下,自尊可以显著预测一般消极情绪,β=-0.39,p<0.05,R2=0.13,F=5.16,p<0.05。而在高威胁下,自尊不能预测一般消极情绪,β=0.25,p>0.05。

图1和图2显示了分别以自尊平均分上下各一个标准差,根据回归方程计算出不同自尊威胁下个体的自我消极情绪和一般消极情绪得分。高自尊被试在高自尊威胁下表现出了较高的自我消极情绪和一般消极情绪,但在低自尊威胁下消极情绪均较低。而在两种威胁情境下,低自尊被试的消极情绪均较高。

图1 自尊水平在自尊威胁与自我消极情绪之间的调节作用

图2 自尊水平在自尊威胁与一般消极情绪之间的调节作用

3 实验二

3.1 被试

被试为某高校60名大学生(男生35名,女生25名),年龄在18~22岁之间(平均年龄19.62岁,

s=1.04)。所有被试均未参加过类似研究(包括实验一)。实验为单因素设计,自变量为自尊威胁程度,并以自我价值权变性作为调节变量。因变量同实验一。

3.2 实验材料

3.2.1 自我价值权变性

题目选自Croker和Luhtanen等(2003)编制的《大学生自我价值权变性量表》,原量表共7个维度,分别为:他人肯定、外貌、竞争、学习成绩、家庭支持、美德和宗教信仰,每个维度下5个条目。由于该研究采用的自尊威胁为消极成绩反馈,因此选择学习成绩、竞争和他人认可等3个与自尊威胁领域相近的维度。为避免作答疲劳,在每个维度下选取3个与总分相关最高的项目,共9道题目,例如:“他人对我的看法影响不了我对自己的态度。”(他人认可维度,反向计分);“我在学习上的表现会影响我对自己的评价。”(学习成绩维度)。量表为7级评分,每个维度的重测信度在0.51~0.76之间,整体量表内部一致系数在0.77以上(Croker & Luhtanen,2003)。分数在9~63分之间,分数越高代表自我价值权变性越高。该研究中,所有题目内部一致性系数为0.78。

3.2.2 自尊威胁材料、防御、消极情绪

同实验一。

3.3 实验程序

被试首先完成自我价值权变性问卷,其余程序同实验一。

3.4 结果

3.4.1 自尊威胁操纵检验

完成高难度题目被试的平均分为3.50(1.48),完成低难度题目被试的平均分为6.63(1.24),t(58)=8.87,p<0.001,Cohen’sd=2.29。在自尊威胁操纵检验变量上,高难度组平均分为4.75(2.10),低难度组平均分为7.00(1.67),t(58)=4.54,p<0.001,Cohen’sd=1.19。以上结果表明自尊威胁操纵有效。

3.4.2 不同自尊威胁情境下的防御和消极情绪特点

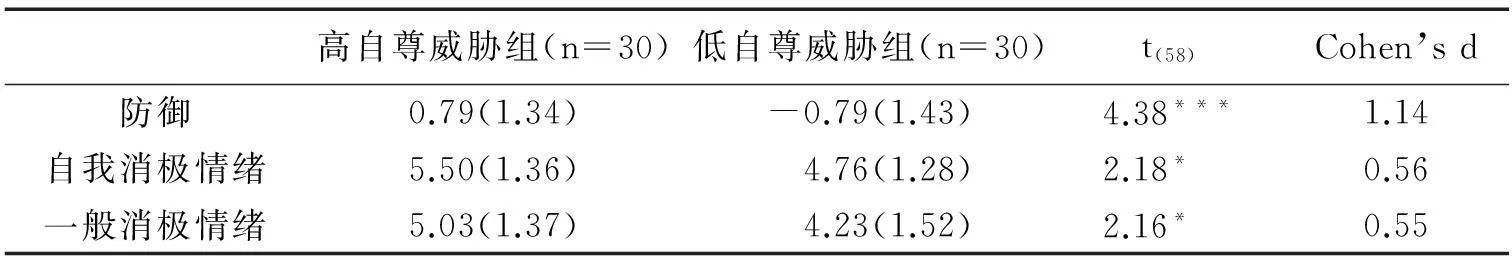

如表3,高自尊威胁组在防御和消极情绪上的得分均显著高于低自尊威胁组。防御与自我消极情绪和一般消极情绪得分的相关分别为0.23(p=0.07)和0.53(p<0.01)。

表3 不同自尊威胁下大学生防御和消极情绪比较

3.4.3 自我价值权变性对自尊威胁后防御和消极情绪的调节作用

考察自我价值权变性在自尊威胁与防御和消极情绪中的调节作用,结果如表4。

表4 自尊威胁、自我价值权变性及其交互作用对自尊威胁后防御和消极情绪的预测作用

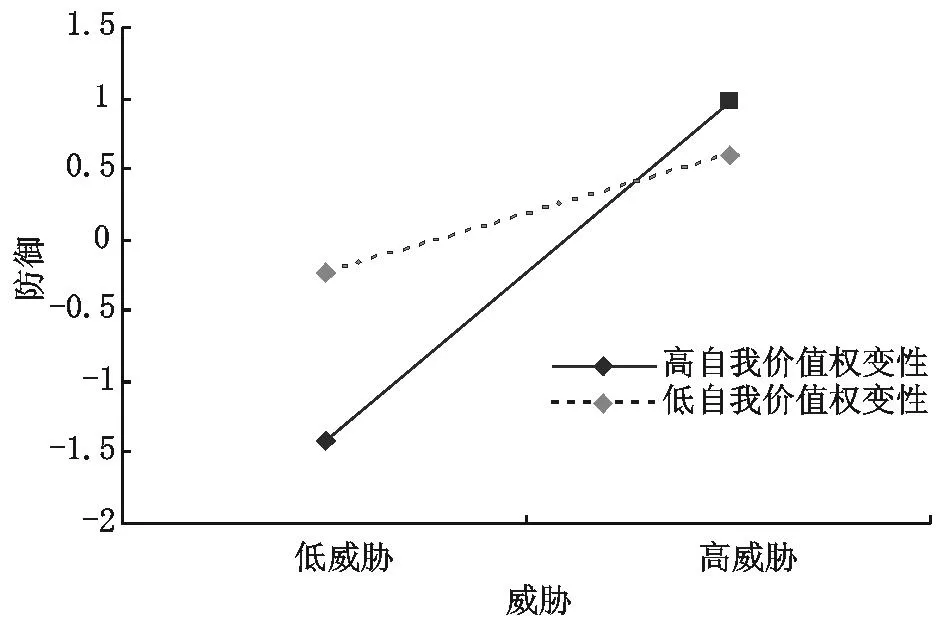

由回归分析可知,自我价值权变性对自尊威胁后防御的预测作用显著,而对消极情绪的预测作用不显著。自我价值权变性在自尊威胁与防御之间的调节作用显著。在低自尊威胁下,自我价值的权变性可以显著预测防御,β=-0.39,p<0.05,R2=0.13,F=5.31,p<0.01。而在高自尊威胁下,自我价值的权变性不能预测防御,β=0.16,p>0.05。

图3显示了分别以自我价值权变性平均分上下各一个标准差,根据回归方程计算出不同自尊威胁下个体的防御水平。对于高自我价值权变性的被试,自尊威胁程度越高防御越强;而低自我价值权变性的被试在两种情境下都表现出了较高的防御。

图3 自我价值权变性在自尊威胁和防御之间的调节作用

4 综合讨论

两个实验中,高自尊威胁组表现出了较高的防御,与以往研究(Critcher et al.,2010)一致。高自尊威胁组一般和自我消极情绪也较高,与Brown和 Dutton(1995)的结果一致。

与以往研究和预期不同,上述结果表明,自尊和自我价值权变性对不同结果变量的调节作用也有所不同。自尊能够影响大学生在自尊威胁后的消极情绪,但不能影响防御。与以往研究认为外显自尊代表个体的普遍防御机制(Greenberg,Solomon,& Pyszczynski,1997)不同,上述结果并未发现自尊与威胁后防御的关系,却证实了自尊与威胁后情绪密切相关。低自尊的大学生倾向于对自我持有持久的消极情感,而高自尊的大学生面对不同程度的自尊威胁表现出的消极情绪也不同,与吴明证、水仁德和孙晓玲(2006)的研究结果相似,也支持了蔡华俭(2006)关于中国人的自尊结构中情感成分更为重要的观点。

与自尊不同,自我价值权变性能够影响自尊威胁后的防御,而不能影响消极情绪。以往研究也暗示了威胁情境、自我价值权变性与防御存在着密切关联,当自我价值权变性的领域失败时人们才更倾向于表现自我服务偏见和防御(Croker & Wolfe,2001)。在上述结果中,低自我价值权变性的被试在两种情境下都表现出较高的防御,而高自我价值权变性被试只有在高自尊威胁情境下防御才较高。因此,高自我价值权变性更有利于大学生降低低自尊威胁下的防御,从而有利于个体成长。这一结果支持了自我价值权变性对心理健康的促进作用。以往研究也表明,自我价值权变性在某些条件下能够让个体获益(Luhtanen & Crocker,2005),当自我价值权变于某一领域,个体就会在该领域上表现出努力争取成功的倾向,愿意更加努力工作。

两个实验中,低自尊和低自我价值权变性被试在高威胁和低威胁情境下都表现出了较高的消极结果,暗示了这些被试面对任何情境都存在较强的脆弱性;而高自尊和高自我价值权变性被试在自尊威胁后的反应依赖于威胁程度的高低,体现了这类被试相对健康的一面,他们能够根据情境调节自身反应。该推断仍然有待进一步研究。

以往研究认为,虽然自我价值权变性能够在一定程度上解释高自尊群体的异质性,但自我价值权变性与自尊存在着概念界定及识别方法上的不同,二者的关系究竟如何,这一问题仍然有待探讨(张向葵,田录梅,2006)。该研究结果表明,外显自尊能够调节自尊威胁与消极情绪的关系,而自我价值权变性能够调节自尊威胁与防御的关系。该结果暗示,与高自尊相比,低自我价值权变性并不能够代表更健康的自我概念。两个变量的不同调节作用支持了自我价值权变性与自尊代表着不同类型的自我概念这一观点。可以推断,自尊代表了自我概念中的情感成分,代表了个体对自我的喜爱程度;而自我价值权变性则代表了自我概念中的认知部分,代表了个体所追求的目标,二者都对健康的自我概念有着促进作用。该问题有待于进一步研究。

5 结论

5.1 与受到低自尊威胁的被试相比,受到高自尊威胁被试表现出较高的防御和消极情绪。

5.2 自尊在自尊威胁程度和消极情绪之间起着调节作用。对于受到低自尊威胁的被试,自尊可以显著预测消极情绪;对于受到高自尊威胁的被试,自尊不能预测消极情绪。

5.3 自我价值权变性在自尊威胁程度和防御之间起着调节作用。对于受到低自尊威胁的被试,自我价值的权变性可以显著预测防御;而对于受到高自尊威胁的被试,自我价值权变性不能预测防御。

蔡华俭.(2006).泛文化的自尊——基于中国大学生的研究证据.心理学报,38,902-909.

田录梅.(2006).Rosenberg(1965)自尊量表中文版的美中不足.心理学探新,26,88-91.

温忠麟,侯杰泰,张雷.(2005).调节效应与中介效应的比较和应用.心理学报,37,268-274.

吴明证,水仁德,孙晓玲.(2006).自尊结构的压力调节作用研究.心理科学,29,68-72.

张林,杨晓慧.(2011).追求高自尊的获益与代价之争——自尊的权变性.西北师大学报(社会科学版),4,91-95.

张向葵,田录梅.(2006).大学生自尊水平,抑郁状态与状态焦虑的关系.中国健康心理学杂志,14,139-141.

Brown,J.D.,& Dutton,K.A.(1995).The thrill of victory,the complexity of defeat:Self-esteem and people’s emotional reactions to success and failure.JournalofPersonalityandSocialPsychology,68,712-722.

Critcher,C.R.,Dunning,D.,& Armor,D.A.(2010).When self-affirmations reduce defensiveness:Timing is key.PersonalityandSocialPsychologyBulletin,36,947-959.

Campbell,W.K.,Hoyle,R.H.,& Bradfield,E.K.(2011).Compensating,resisting,and breaking:A meta-analytic examination of reactions to self-esteem threat.PersonalityandSocialPsychologyReview,15,51-74.

Crocker,J.,& Luhtanen,R.K.(2003).Level of self-esteem and contingencies of self-worth:Unique effects on academic,social,and financial problems in college students.PersonalityandSocialPsychologyBulletin,29,701-712.

Crocker,J.,& Wolfe,C.T.(2001).Contingencies of self-worth.PsychologicalReview,108,593-623.

Crocker,J.,Luhtanen,R.K.,Cooper,M.L.,& Bouvrette,A.(2003).Contingencies of self-worth in college students:Theory and measurement.JournalofPersonalityandSocialPsychology,85,894-908.

Deci,E.L.,& Ryan,R.M.(1995).Human autonomy:The basis for true self-esteem.In M.Kernis(Ed.),Efficacy,agency,andself-esteem(pp.31-49).New York:Plenum Publishing Co.

Dunning,D.,& Beauregard,K.S.(2000).Regulating impressions of others to affirm images of the self.SocialCognition,18,198-222.

Greenberg,J.,Solomon,S.,& Pyszczynski,T.(1997).Terror management theory of self-esteem and cultural worldviews:Empirical assessments and conceptual refinements.In M.Zanna(Ed.),Advancesinexperimentalsocialpsychology(Vol.29,pp.61-139).San Diego,CA:Academic Press.

Ilies,R.,DePater,I.E.,& Judge,R.(2007).Differential affective reactions to negative and positive feedback,and the role of self-esteem.JournalofManagerialPsychology,22,590-609.

Luhtanen,R.K.,& Crocker,J.(2005).Alcohol use in college students:Effects of level of self-esteem,narcissism,and contingencies of self-worth.PsychologyofAddictiveBehaviors,19,99-103.

McFarlin,D.B.,& Blascovich,J.(1984).On the Remote Associates Test(RAT)as an alternative to illusory performance feedback:A methodological note.BasicandAppliedSocialPsychology,5,223-229.

Preacher,K.J.,Curran,P.J.,& Bauer,D.J.(2006).Computational tools for probing interactions in multiple linear regression,multilevel modeling,and latent curve analysis.JournalofEducationalandBehavioralStatistics,31,437-448.

Pyszczynski,T.,Greenberg,J.,& Goldenberg,J.(2003).Freedom in the balance:On the defense,growth,and expansion of the self.In M.Leary & J.Tangney(Eds.),Handbookofselfandidentity(pp.314-343).New York:Guilford Press.

Radcliffe,N.M.,& Klein,W.M.P.(2002).Dispositional,unrealistic,and comparative optimism:Differential relations with the knowledge and processing of risk information and beliefs about personal risk.PersonalityandSocialPsychologyBulletin,28,836-846.

Watson,D.,Clark,L.A.,& Tellegen,A.(1988).Development and validation of brief measures of positive and negative affect:The PANAS scales.JournalofPersonalityandSocialPsychology,54,1063-1070.

Woike,B.A.,& Baumgardner,A.H.(1993).Global-specific incongruencies in self-worth and the search for self-knowledge.PersonalityandSocialPsychologyBulletin,19,290-295.

Self Defensiveness and Negative Emotion after High Self-esteem Threat:Different Moderating Effects of Self-esteem and Contingency of Self-worth

Hu Xinyi1,2,Chen Yinghe2

(1.The Psychological Quality Education Centre,Beijing Jiaotong University,Beijing 100044;2.Institute of Developmental Psychology,Beijing Normal University,Beijing 100875)

The present study explored college students’ self defensiveness and negative emotion after self-esteem threat using experiment method,and explored the moderating effect of self-esteem and contingency of self-worth between self-esteem threat and the reaction variables separately.The results indicated as follows:(1)Compared to participants in low self-esteem threat condition,participants in high self-esteem threat condition exhibited significantly higher self defensiveness and negative emotion.(2)The effect of threat on negative emotion was moderated by self-esteem.Specifically,participants with high self-esteem exhibited higher negative emotion in high threat condition rather than in low threat condition.Participants with low self-esteem exhibited high negative emotion in both high and low threat conditions.(3)The effect of threat on self defensiveness was moderated by contingency of self-worth.Specifically,participants with high contingency of self-worth exhibited higher self defensiveness in high threat condition rather than in low threat condition.Participants with low contingency of self-worth exhibited high self defensiveness no matter high or low threat conditions.

self-esteem threat;self defensiveness;negative emotion;self-esteem;contingency of self-worth

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD190001),北京市哲学社会科学规划重点项目(12JYA003)。

陈英和,E-mail:chenyinghe@bnu.edu.cn。

B848

A

1003-5184(2016)02-0164-07