模因论在二语写作教学中的应用研究

2016-01-27戚佳鸣

模因论在二语写作教学中的应用研究

戚佳鸣

(南京理工大学紫金学院,江苏南京210046)

摘要:本文将模因理论引入到二语写作教学中,首先从理论上论证了在二语写作教学中应用模因论的可行性。在此基础上,本文尝试结合成果教学法和过程教学法,构建一个基于模因论的二语写作教学模式,希望从新的视角为二语写作教学提供一些思路。

关键词:模因论;语言模因;二语写作教学

一、前言

1976年,牛津大学动物学家道金斯(Richard Dawkins)在《自私的基因》一书中首次提出了“模因”(meme)的概念。作为人类社会文化传播的复制因子,模因通过模仿来感染大脑,从而实现文化传承。[1]任何东西,只要能通过模仿得到复制和传播,都有可能成为模因。模因作为文化基因,靠复制、传播而生存,语言是它的载体之一。模因有利于语言的发展,而模因本身也靠语言得以复制和传播。语言模因理论的发展为二语习得研究提供了新的思路。本文将对语言模因理论在二语写作教学中的应用做一些尝试性的讨论。

二、语言模因理论框架

作为模因传播的主要途径,语言从模因理论发展的初期就受到了广泛的关注。在西方,以Blackmore为代表的学者将模因论引入语言进化研究领域;而国内语言学界对模因论的真正研究则始于2003年何自然教授提出的“语言模因论”。何教授指出:从模因论的角度看,语言模因揭示了话语流传和语言传播的规律。语言本身就是模因,它可以在字、词、句乃至篇章层面上表现出来。[2]模因靠复制而生存,在某种思想或信息模式被复制或传播之前,它还不算是模因,只有当它得以传播、仿制才具有模因性。

根据模因符合复制因子特征程度的不同,从力量上可以将模因分为强势模因和弱势模因。在传播过程中能成功地被注意、记忆和复制的模因被称为强势模因,反之则为弱势模因。作为复制因子的模因必须具备三个主要特点,即长久性、多产性和精确性。[3]简而言之,传播中的强势模因必须要能存活足够长的时间,其变体能够产生多个副本,并且在复制过程中能够保留原有模因的核心和精髓。这三个特点层层相扣,缺一不可。从结构上我们可以将模因分为单个模因和模因组;从模因复制和传播方式上又可以分为“内容相同形式各异”的基因型和“形式相同内容各异”的表现型。

Heylighen指出,模因的生命周期可分为四个阶段:[4]首先是同化阶段。在此阶段,模因必须受到注意,被潜在宿主理解和接受。模因载体要十分突出,才有可能感染新宿主,并进入其记忆。其次是保持阶段。模因在宿主的大脑记忆里停留的时间越长,就越可能感染新宿主。在表达阶段,宿主与其他个体交流时,模因必须从其记忆储存状态中提取出来,以话语、文本等方式被表达出来。最后在传播阶段,模因从一个宿主被传播到一个或更多的潜在宿主,这一过程也被称为模因的复制。以上四个阶段周而复始,形成了一个模因复制环路。

三、二语写作教学法研究综述

写作作为一种语言输出形式,是重要的有效交际行为,在二语学习过程中有助于二语学习者语言知识的内化。因此,写作在二语习得中的作用不容忽视。近年来,越来越多的专家和学者从不同角度对二语写作进行了大量的理论和实证研究,出现了各种流派的写作教学法,一定程度上促进了二语写作教学理论和实践的发展。

在我国写作教学领域,成果教学法曾长期居于垄断地位。成果教学法认为写作与语言知识相关,重点在于词汇、句法和衔接手段的正确使用。[5]通常先由教师选取形式完美的范文进行课堂讲解,重点分析修辞选择形式和结构模式,然后由学生模仿范文进行写作训练,最后由教师批改并评述。作为一种传统的教学法,成果教学法的理论基础是行为主义理论,认为教学过程是一个由教师给予“刺激”,学生做出“反应”的过程。成果教学法的优点在于其强调了学生在写作前需要一定的“语言输入”(即关于所写文章的语言知识),以及“模仿”是学习的途径之一。然而,整个写作过程都是在教师的支配下完成的,学生没有自由创作的空间。

过程教学法是针对成果教学法的弊端而在70年代出现的。它把写作视为一个过程,而不仅仅着眼于最终的写作成果。在过程教学法各派中,Tribble的四阶段教学模式较为典型,即:写前准备阶段、写作阶段(撰写初稿)、修改阶段和编辑阶段。[6]过程教学法认为写作主要是一种教师辅助下的语言技能练习,在此过程中,学生不是学习而是获取写作技巧。过程教学法基于交际理论,认为写作的过程实质上是一种群体间的社会交际活动。与成果教学法不同,过程教学法不再把重点放在语法、篇章结构等语言知识上,而是放在制订计划、寻找素材、撰写草稿、审校等写作过程和技能上。[7]过程教学法注重学生作为写作主体的能动性,把重点放在学生的写作过程和写作能力上,但也有其弊端,如语言知识的输入不够等。

G.Ferguson指出,在实际教学过程中最佳的方法是将成果教学法和过程教学法结合起来,充分发挥两者的优势。[8]成果教学法强调“模仿”的重要性,这与模因理论的核心是一致的,但其缺乏完整和动态的写作过程;而过程教学法认为写作过程是一个探索、发现和修改的循环过程,这与模因论视角下二语习得的发展过程相符,可以作为成果教学法的理想补充,从而形成一个模因论指导下的完整的二语写作教学模式。

四、模因论指导下的二语写作教学研究

模因论的核心是“模仿”。语言的任何部分,词语、句段、篇

章,只要通过模仿而得到复制和传播,都有可能成为语言模因。[9]因此,语言本身就是模因,模因寓于语言之中。显然,语言与模因的关系同样适用于第二语言与模因的关系。模仿在语言学习中非常重要,学习第二语言的过程,就是一个模仿并传播第二语言的过程。对于在历史文化交流中得到广泛使用的第二语言而言,长久性和精确性是所有语言因子的共同特点,而语言因子的强弱在很大程度上取决于其复制能力(多产性)。越受欢迎的模因,被复制的数量就越多,就越有可能成为强势模因。Nattinger提出,模因通常表现为固定或半固定的词块形式,可分为四类:聚合词语、限制性结构短语、约定俗成的表达结构和句子构造型短语。[10]对于这种模因组而言,组合方式越多就越稳定,某种表达方式中的语言因子也就更有可能成为强势模因。强势模因因其自身的强感染性,在作为二语写作教学内容时,能够有效的推动写作语言模因的生成和输出。学习者大脑感染的模因越多,信息储存也越多。当写作语言模因的储存达到一定量后,必将重塑学习者的大脑,而学习者的写作模仿能力也将相应得到提高。

二语写作教学环境无法像自然语言进化环境那样为学习者提供大量语言使用,在这种情况下,即便有复制因子特征的语言因子存在,他们能否经历完整的成长过程,为学习者所习得呢?

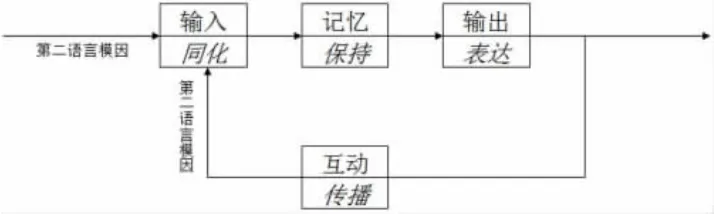

Heylighen认为,模因在复制和传播过程中通常要经历四个阶段:同化、保持、表达和传播。对照二语习得相关理论,我们发现,模因传播的这一过程与二语习得过程是一致的,如图1所示:

图1

从图1可以看出,二语习得过程实际上就是一个模因复制和传播的过程。输入、记忆、输出和互动,这四个习得环节和模因发展的四个阶段不谋而合。在第二语言模因的复制传播过程中,首先是输入第二语言模因,而输入的第二语言模因应具备长久性、多产性和精确性的特点,这样才能够引起宿主(学习者)的注意,成功地感染宿主,并进入其记忆里。其次是记忆第二语言模因。通过反复练习让第二语言模因在学习者的记忆里尽可能地停留(保持)更长的时间。然后是输出第二语言模因,即通过个体间的交流,将学习者记忆中的模因提取出来并公开表达。最后的互动阶段强调了对语言因子的传播。学习者一旦有了第二语言模因产出,就进入互动传播阶段,进而实现第二语言模因的复制。由此可见,二语习得可以为模因完成复制提供环境,而模因的复制则促进了二语习得的完成。

在二语写作教学中引入模因理论,可以有效地组织已有的、零散的相关二语写作教学理论,从而形成一个模因论指导下的完整的二语写作教学模式。写作模因输入阶段实质是模因选择过程中的同化阶段。在这一阶段,教师要选择符合模因特点的语言因子,以引起学习者的关注。根据Krashen二语输入假设理论,有效输入的语言因子需要符合学习者的语言发展阶段,即可理解性输入。另外,作为模因传播权威者的教师应强调写作语言模因在主题写作中的重要性,以成果教学法确定强势模因的优先感染。通过成功有效的输入,学习者大脑中原有的语言模因得到激活,并同新输入的模因形成模因复合体,促成学习者大脑中第二语言写作模因的形成和传播。写作模因记忆阶段即模因选择过程中的保持阶段。只有长期保持在学习者记忆中的模因才具有很强的竞争力,才能存活下去。为了强化和巩固潜在的写作语言模因,教师应引导学习者有意识地通过熟读、背诵等方式内化输入的写作模因,使其保留在学习者的长时记忆中。在此阶段教师还应引导学习者对已形成的写作模因资源库进行分类和整理,使其系统化,这样有助于提高记忆准确度,同时也降低了记忆负荷,从而能大大提高语言输出的效率。在写作模因输出阶段,即模因表达阶段,学习者要提取储存在大脑中的第二语言写作模因,并以语言和文化信息的形式表达出来。在此阶段,教师应采用过程教学法,通过写前准备(模因提取)、撰写初稿(模因组合)、修改初稿(模因修正和重组)、编辑定稿(模因巩固和表达)等写作步骤,使学习者在反复的写作训练中不断验证和调整各种类型的模因组合,扩展模因写作知识,促成有效写作模因的复制和传播。有效语言模因的增加也将进一步提高学习者的模仿和表达能力。在写作模因输出阶段完成之后,就进入了互动阶段,即模因传播阶段。从模仿到创新是模因发展的必然规律,每一个模因既是对旧模因的复制和继承,又会在复制和传播的过程中产生变异或者创新,以求生存和发展。[11]在新旧写作模因不断互动的过程中,学习者逐渐形成了自己特有的写作模因资源库。因此,在此阶段,教师应通过师生合作以及生生合作的方式,采集学习者习作中的优秀语言模因,编制成易于学习者模仿的新的模因复合体。另外,教师应鼓励学生以模因基因型方式和表现型方式复制传播写作语言模因,通过这种类推模仿的方式创造出新的语言模因变体,以促进学习者对语言模因的内化!

五、结语

在二语写作环境中存在符合模因特征的语言因子,同时可以通过写作教学帮助这些语言因子经历完整的模因生长周期。因此,将模因论应用于二语写作教学研究在理论上是可行的。在实际二语写作教学中,我们可以构建一个基于模因论的完整的二语写作教学模式,首先选择符合模因特点的语言因子,以成果教学法确定强势模因的优先感染,再通过过程教学法保证模因生长阶段的顺利完成。语言模因理论为二语写作教学开拓了新的思路,对促进二语写作教学具有十分重要的意义。

(注:本文系南京理工大学紫金学院2013年度科研项目“模因论在大学英语写作中的应用研究”,项目编号:2013ZXSK0401006)

参考文献:

[1]何自然.模因论与社会语用[J].现代外语,2003,(4):200-209.

[2]何自然.语言中的模因[J].语言科学,2005,(6):54-64.

[3]Richard Dawkins. The Selfish Gene [M].New York: Oxford University Press,1976.

[4]Heylighen F. What makes a meme successful? Selection criteria for cultural evolution[A].In Jean R (ed.). Proceedings of the 15th International Congress on Cybernetics [C]. Belgium: Namur, 1998.418-423.

[5]Picas A. Teaching English Writing[M].London: Macmillan, 1982.

[6]Tribble C. Writing[M].New York: Oxford University Press,1996.

[7]韩金龙.英语写作教学:过程体裁教学法[J].外语界,2001,(4):35-40.

[8]Ferguson G. Language Teaching Methodology [M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[9]何自然.语言模因及其修辞效应[J].外语学刊,2008,(1):68-73.

[10]Nattinger J. R. Lexical Phrases and Language Teaching[M]. New York:Oxford University Press,1992.

[11]夏新蓉.模因式英语写作教学模型探讨[J].四川师范大学学报,2011,(3):133-137.