中国互联网金融研究的方向探寻

2015-12-25惠炜

惠 炜

(中国人民大学经济学院,北京 100872)

近年来,随着电子信息网络技术的不断完备,互联网技术与金融服务业逐步融合,出现了既不同于传统商业银行间接融资、又不同于资本市场直接融资的第三种融资方式——互联网金融。尤其是2011年以后,互联网金融呈现加速发展的态势,引起社会各界的广泛关注,非金融机构、互联网公司、创业者纷纷涌入该领域,于是形成关于互联网金融研究的繁荣局面。为了探寻互联网金融的研究方向,我们采用Meta分析方法,分析2006—2015年3月我国已发表的互联网金融研究论文。

获取样本时,本文以“互联网金融”作为检索词,从中国知网的中国期刊全文数据库、检索主题、题名、关键词等方面分别统计收录在中文核心期刊(2011)和中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊(2014—2015,含扩展版)已发表的论文数量。截至2015年3月所发表的涉及互联网金融研究的论文总数为382篇,剔除不符合研究主题的文献165篇,得到有效研究样本217篇。通过对有效研究样本的Meta分析,发现互联网金融研究主题主要有互联网金融的内涵、特征、构成、征信、风险及监管等。科学总结国内互联网金融研究现状,为互联网金融研究探寻突破口。

一、互联网金融的内涵研究

互联网金融是以互联网为代表的现代信息科技,它是不同于商业银行间接融资与资本市场直接融资的第三种融资模式,谢平称之为互联网金融模式[1]。从一般意义上解释互联网金融,是指通过或依托互联网进行的金融互动和交易,其有广义与狭义之分。广义的互联网金融,一方面是指传统金融业务的互联网拓展,即金融互联网业务;另一方面指依托互联网创新产生的新兴金融业务。狭义的互联网金融仅包括后者[2]。本研究的样本中有39篇论文涉及到互联网金融的内涵,且主要分为“第三种融资模式说”与“广义狭义说”两类。

提取互联网金融概念中的关键词,出现频率超过5次(每篇论文的关键词只计1次,下同)以上的关键词有7个。其中出现频次最高的三个关键词分别是“互联网与通信网络”“新兴金融运作模式”和“现代信息技术”,它们揭示了互联网金融是以互联网、通信网络为载体,以现代信息技术为基础所产生的“新兴金融运作模式”,该运作模式又被称为互联网直接融资模式。

出现次数较少的“支付”“资源配置效率”“信息处理”三个关键词则分别从互联网金融的应用、优势及特点对互联网金融进行详述。在互联网金融模式下,支付方式主要依靠无线通讯技术和移动通讯设备完成,即移动支付。同时,该金融模式与传统商业银行间接融资、资本市场直接融资的区别关键在于信息处理模式。互联网金融利用网络进行信息处理与风险评估,供需两方直接交易,无需经过银行、证券交易所等中介,降低了市场信息不对称的程度,提升了资源配置效率,由此将会产生不可估量的社会效益。

二、互联网金融的特征研究

互联网金融区别于传统金融服务业,体现出“发展迅速、风险较高、监管环节相对薄弱”等特征。在研究期内,有关互联网金融特征的研究有21篇论文,共出现97条特征,大致可以归纳为15个特征指标。其中出现次数高于5次的特征指标有:“风险高”14次,“监管薄弱”13次,“创新性”12次,“发展迅速”10次,“成本低”“效率高”各9次,“普及度广”7次,“便捷性”“普惠性”各6次。出现次数低于5次的特征指标有:“去中介化”4次,“适应性”“网络化”各2次,“赢利性”“自由化”“复杂性”各1次。

关于互联网金融特征的研究,各学者从不同的视角出发,归纳出了不同的特征,占比较高的表示这一特征也较明显。互联网金融作为新型金融服务模式,其特征在体现互联网金融的优势,如“创新性”“发展迅速”的同时,也呈现了互联网金融存在的问题,如“风险高”“监管薄弱”。就P2P来说,形成于2005年的英国(Zopa),于2007年引入我国,截止2014年年底平台总数达到1 300家左右。P2P网贷平台以其低门槛、无统一行业标准为主要标志,形成之初就颇受争议,2013年末,74家P2P网贷平台出现问题,涉及金额约12亿;2014年初至2014年4月16日,短短4个半月,就有29家P2P网贷平台出现问题[3](P27-30)。中国人民银行行长周小川于2015年3月12日第十二届全国人大三次会议举行的答记者会上提到,我国关于互联网金融监管的相关条例正在起草中,不久之后将会出台,相关政策将主要体现为支持互联网金融的发展,给予适度的监管[4]。

相比较出现次数较少的五个特征指标是“效率高”“成本低”“普及度广”“便捷性”“普惠性”。互联网金融概念的关键词指标与特征指标具有因果关系,比如由于“信息处理”方式的改变,使新兴互联网金融模式具有“效率高”“便捷”“低成本”“普及度广”等特征;关键词指标与特征指标也可能具有一致性,比如“资源配置效率”与“效率高”。

出现次数低于5次的特征指标表明这些特征不突出,如“适应性”是指互联网金融顺应市场要求出现,并对传统金融业、商业的发展产生一定的影响;“盈利性”是指以盈利作为激励,促进互联网金融的创新;“复杂性”是指为规范当前互联网金融服务市场,制定合理的监管条例具有一定的复杂性。

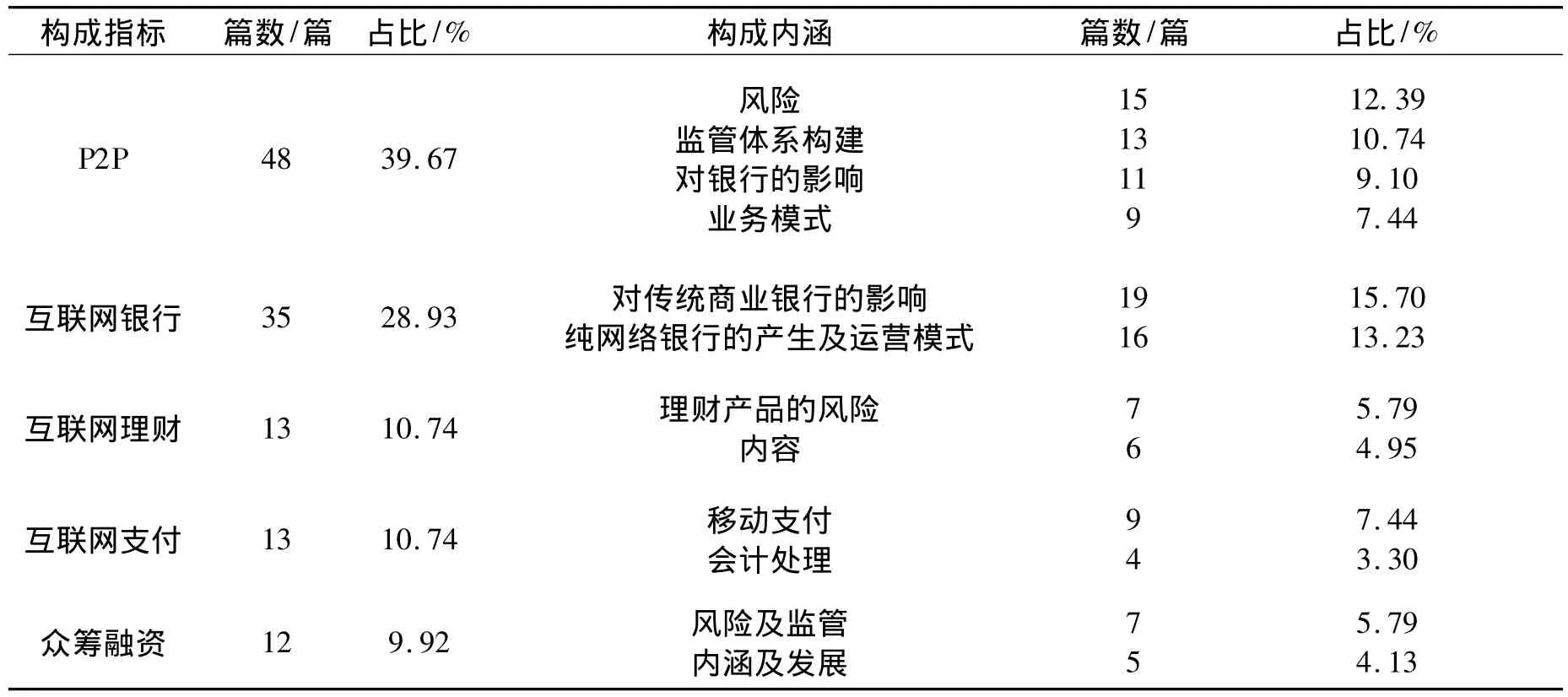

三、互联网金融的构成研究

本文所选取的217个样本中有121篇涉及互联网金融的构成。互联网金融的构成有众筹融资、P2P、互联网银行、互联网理财、互联网支付五个方面,具体篇数和占比如表1所示。P2P和互联网银行在现有研究中占有较大比例,然后是互联网理财和互联网支付,关注度最小的是众筹融资。

表1 互联网金融的构成指标与占构成类论文的比例

第一,P2P网络借贷。新兴互联网金融模式引起关注最多的就是P2P,共有48篇论文研究这一问题,占构成研究论文的39.67%。研究P2P的论文主要分为四类:有15篇分析P2P网贷平台的风险,有13篇论证监管体系的构建,有11篇探讨P2P对传统商业银行发展的影响,有9篇研究业务模式。潘庄晨和邢博研究了P2P网贷平台业务的运行模式,揭示了我国P2P网贷平台的风险,指出其风险主要来自于三个方面:专业化不足可能会引起流动性风险,个人信用评级制度不健全与无监管体系可导致信用风险,技术漏洞和信息漏洞可导致操作风险[5]。韩斯玥和黄旭研究了P2P网贷平台与商业银行未来的关系,认为P2P网贷平台和商业银行会经历一个以合作为主的融合阶段,最终针对风险承受能力不同的客户进行重新分化[6]。风险与监管作为互联网金融研究的重要组成部分,同样体现在P2P网贷平台的研究中。宫晓林对于当前并不完善的P2P网贷平台,基于有限理性假设,运用博弈论研究发现P2P网贷平台自身有动机采取违规经营的策略,政府需对P2P网贷平台进行监管[7]。

第二,互联网银行。互联网银行主要包括两大类,对其研究也主要分为两类:一类是新兴互联网金融模式对传统商业银行的影响,有19篇论文研究此问题;另一类是对网络银行,即没有实体网点的网络银行的产生、运营的研究,有16篇论文探讨这一问题。周华从互联网金融的表现出发,分析新兴互联网金融模式对传统商业银行的影响,并从商业银行发展的角度对互联网金融监管提出政策建议[8]。陈一稀从网络银行的概念出发,研究美国网络银行的兴衰,分析我国网络银行服务的优劣势,并提出进一步发展的政策建议[9]。

第三,互联网理财与互联网支付。随着互联网支付日益普及,各类互联网理财产品相继出现,互联网理财呈现新趋势。对于互联网理财与互联网支付,可一并归为四大类:有6篇论文研究互联网理财的内容,有7篇论文研究理财产品的风险,有9篇论文研究移动支付,有4篇论文研究支付的会计处理。刘荣从互联网支付平台经营金融理财产品的角度出发,研究互联网金融理财产品的风险及其对传统金融的影响[10]。陈捷探讨互联网理财产品的作用及其风险[11]。刘海二分析移动支付的优势及其未来的发展趋势[12]。刘秋萍从会计处理角度,对互联网信用支付的账务处理提供了建议[13]。

第四,众筹融资。对众筹融资的研究可以分为内涵及特征(5篇)、风险及监管(7篇)两类。胡吉祥、陈秀梅分别从众筹融资的内涵特征及存在的问题出发,探究国内外众筹融资的发展现状,借鉴欧美监管方式,对融资项目和融资平台的众筹融资信用风险进行分析,对我国建立众筹融资监管体系提出了政策建议[14-15]。

四、互联网金融的征信研究

关于互联网金融征信的研究在样本中所占比重并不高,仅有17篇论文研究此问题,但是其重要性不可忽视,因为在规则制定方面,首先要建立可靠的征信体系。17篇关于互联网金融征信方面的论文大致可以分为征信与互联网金融的融合、征信业的发展情况以及征信体系的建设3类。

第一,征信与互联网金融的融合。对于这一问题的研究只有2篇论文。刘芸认为,健全的征信体系对促进互联网金融市场的健康发展起着关键作用[16]。王嵩青则提出,为了加强P2P网贷的发展,必须加强征信管理,将P2P网贷平台纳入征信管理的范围,加大力度保护网贷平台的信用信息[17]。

第二,互联网金融征信业的发展。关于征信业发展的9篇论文中有6篇提到了当前所存在的制约因素,其中有3篇认为“征信相关法律法规不健全”,4篇认为“标准化建设滞后”,5篇认为“信用共享机制尚未建成”,4篇认为存在“信息安全隐私问题”;另外有3篇论文仅表明征信体系的建立对互联网金融的规范发展有重要作用。针对上述制约,除了1篇论文提出要借鉴美国市场化征信机构的做法外,其余8篇论文均提出相应的政策建议,认为要完善监管体系及相关法律法规,有7篇提出要建立健全信息共享机制,有6篇提出要建立统一的征信标准,有4篇提出要注重隐私保护,有2篇提出要设计合理的市场机制。

第三,互联网金融征信体系的建设。根据互联网金融的发展,我国应形成以政府征信机构为导向、以市场征信机构为主体的征信结构。研究互联网金融征信体系建设的6篇论文全部认为央行征信模式是建立我国互联网征信体系的有效方式,但未指出具体实施方法;其中3篇论文从互联网金融特征的角度出发,明确了征信体系建设的重要性及其建设步骤;其中1篇论文比较了平台征信与央行征信的优势和劣势,明确了建立互联网金融征信体系的重要性及步骤。

五、互联网金融的风险研究

中国银行业协会在互联网金融研讨会上指出,互联网金融的本质是金融,核心是风险控制,机构的管理能力与风险控制能力最为核心[18]。在互联网金融风险研究的52篇论文中,从普遍角度研究互联网金融风险的有20篇,占互联网金融风险研究论文的38.46%;从构成角度研究的有32篇,占互联网金融风险研究论文的61.54%,可见,关于互联网金融风险的研究更倾向于构成分析。详见表2。

从普遍意义的角度看,20篇论文从互联网金融这一概念的本质特征出发研究互联网金融的风险,其中18篇对互联网金融存在的风险进行了具体分类,并针对存在的风险提出防范的政策建议;1篇从互联网金融起源的角度研究其风险的产生、分类以及防范与监管;1篇直接对互联网金融的风险进行度量及预测。互联网金融具有传统金融所不具备的优势,但同时也存在远不及传统金融所具备的风险控制能力。就其面临的风险来说,大概可以分为13类:技术风险,有15篇论文论及;操作风险,有14篇论文论及;业务风险,有13篇论文论及;法律风险和信用风险,分别有9篇论文论及;资金安全风险,有8篇论文论及;技术选择风险,有4篇论文论及;政策风险和征信风险,分别有3篇论文论及;收益风险、流动性风险、技术支持风险,分别有2篇论文论及;纵向竞争风险,有1篇论文论及。

从构成角度看,32篇论文从P2P、互联网银行、互联网理财、互联网支付、众筹融资5个互联网金融构成方面论述了互联网金融的风险,其中15篇分析了P2P网贷平台的风险,7篇分析了互联网理财的风险,5篇分析了众筹融资的风险,3篇分析了互联网银行的风险,2篇分析了互联网支付的风险。可见,互联网金融的各构成部分均会产生不同于传统金融的风险。P2P网络借贷风险是目前引起关注最多的风险,其中9篇在对比P2P网络借贷运作模式的基础上,指出其存在的风险并提出防范的政策建议;5篇分析了P2P网络借贷是如何产生风险的;1篇采用排序选择模型,对P2P网络借贷信用风险的影响因素进行了实证分析。对互联网银行的风险分析较少,只有3篇论文,其中2篇对比了网络银行与传统商业银行所面临的风险的差异;1篇借鉴欧美国家网络银行应对风险的监管方式,并对我国互联网银行的监管提出政策建议。对于互联网理财的风险分析也较为关注,有9篇论文探讨了这一风险,其中3篇从法律角度审视互联网理财的法律地位,4篇分析了理财产品的创新及风险。对于互联网支付风险的分析较少,只有2篇论文从探讨互联网理财创新的角度,阐述由此产生的互联网支付的风险。关于众筹融资风险的研究也较多,共有7篇论文,其中5篇主要从众筹融资模式、现存法律监管角度着手研究众筹融资的风险,1篇对促进其发展、风险防范等提出政策建议,1篇从融资项目和融资平台角度对众筹融资信用风险进行分析。

表2 研究互联网金融风险的论文篇数与占比

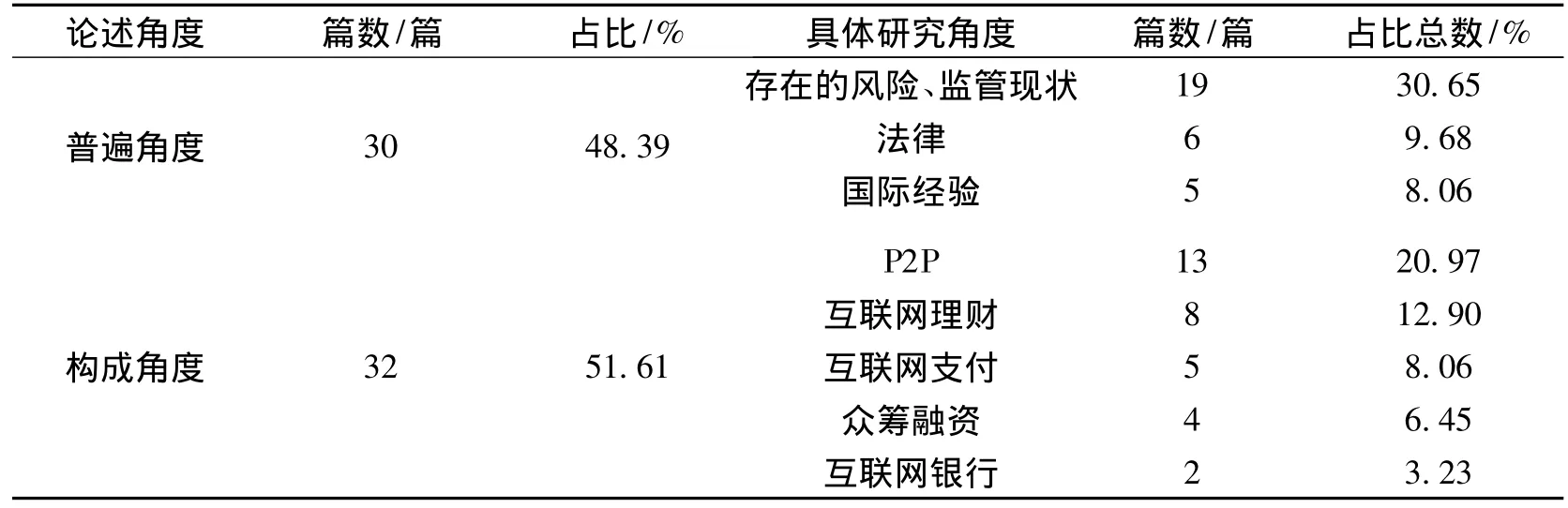

六、互联网金融的监管研究

在2006—2015年间,关于互联网金融监管的研究共有62篇论文,且与互联网金融风险研究的类型相似,监管也可分为普遍角度和构成角度,其中30篇论文从法律、国际经验、存在风险、监管现状等方面分析了互联网金融的监管;有32篇论文则从P2P、互联网银行、互联网理财、互联网支付、众筹融资等方面分析了互联网金融的监管,具体情况如表3所示。

表3 研究互联网金融监管的论文篇数与占比

针对互联网金融存在的风险,互联网金融监管就必须提出相应的政策建议。目前关于互联网金融监管的研究主要归纳为两方面的内容:第一,具体的监管政策。在监管政策中,62篇论文均认为要加快相关法律法规建设,52篇论文认为必须完善监管规制,37篇论文认为必须明确监管原则,25篇论文认为要加强行业自律作用,18篇论文认为要提高监管的信息技术水平,等等;第二,监管机构建设。监管机构建设的探讨较弱,只有2篇论文提出建立网监会,建立“央行四会”的分业与混业的管理体系。

七、互联网金融研究的方法及质量

第一,研究方法以定性为主。2006—2015年,在217篇研究互联网金融的论文中有205篇采用定性分析方法,占本文样本的94.5%;只有5.5%的论文,也就是12篇论文进行了定量分析,即测度分析(1篇)、计量分析(5篇)、博弈分析(6篇)等方法。其中具有代表性的是王锦虹采用德尔菲法对互联网金融影响商业银行的盈利能力进行测度[20]。邱均平、杨强、郭丽琳根据TAM和TPB模型,利用PLS方法研究影响用户使用互联网金融理财产品的因素,发现自我效能、感知易用、感知有用对于用户选择使用互联网金融理财产品起关键作用[21]。肖曼君、欧缘媛、李颖利用excelVBA数据挖掘技术获取样本,采用排序选择模型,研究发现个人特征、信用变量和历史表现均为影响网络借贷平台信用风险的因素[22]。宫晓林以有限理性假设为前提,依据前景理论和演化动态博弈理论构建模型,研究政府、P2P网贷平台和贷款人的选择行为[7]。

第二,互联网金融研究成果的质量。衡量研究质量,我们主要从发表期刊层次、被引次数、下载次数进行分析。2009年与2014年各有一篇论文被收录在《日本科学技术振兴机构数据库(2013)》《中国科学引文数据库来源期刊(2013-2014,扩展版)》,其中2014年的论文被收录在美国的《化学文摘》中。

从论文发表期刊的层次来看。2012年以前互联网金融研究的论文发表数量较少,即便是2013年和2014年,虽然发表的研究互联网金融的论文数量呈上升趋势,但发表在核心期刊的论文数量占社科核心期刊论文发表总量的百分比并不高,分别为4.5%和4.7%,核心期刊发表率偏低。

从论文被引用次数来看。在研究互联网金融的217篇论文中,被引频次在5次以上的有56篇,占研究样本的25.81%,其中2013年26篇,2014年30篇,互联网金融研究论文被引频次呈上升趋势,说明互联网金融研究正日益受到学术界关注。作为互联网金融研究领域的重要论文,谢平等(2012)的《互联网金融模式研究》被引频次为527次,是所有论文之最。由此往后发表于2015年的论文,由于论文发表年限短,被引用频次均未超过本篇论文。

从论文下载次数来看①注:被引用频次与下载次数统计时间均为2015年3月5日.。下载次数在1 000次及以上的有60篇,占文章总数的27.65%,其中2012年1篇,2013年25篇,2014年34篇。值得一提的是,曹凤岐于2015年发表的《互联网金融对传统金融的挑战》一文,下载次数达829次,体现互联网金融研究在今年持续受到关注,新型金融模式对传统金融的影响引起广泛关注。

八、互联网金融研究的发展方向

纵观2006—2015年十年间我国互联网金融研究的状态,发现这一研究仍有深入探索的空间。

第一,从定性分析过渡到定量分析。互联网金融起源于互联网络与金融服务业的结合,目前已经取得较大进展。但在本文选取的217篇样本中,仅有12篇论文进行定量分析,说明互联网金融的主要研究成果尚停留在定性分析阶段。从定性分析过渡到定量分析,使之蕴含更为深刻的实践基础,尤其是对于风险的度量预测、监管效果的检验,会更具说服力,能够更好地指导互联网金融研究朝着更科学的方向发展。

第二,理论与实际相结合。互联网金融研究是实践性极强的研究领域,研究时需将金融经济学理论与互联网金融实际相结合。在研究互联网金融概念、特征、构成、征信的基础上,探讨互联网银行、互联网理财、互联网支付和众筹融资在实践中存在的微观问题,提出更切合实际的政策建议,力图解决互联网金融发展过程中存在的问题。

第三,研究内容可进一步深化。借鉴博弈论等方法,不仅可以研究利益相关主体之间的博弈、利益分配,而且能够科学地寻求政策与现实的平衡;利用计量经济理论,可针对即将出台的互联网金融监管政策进行计量分析,研究政策监管的效率、影响政策实施效果的因素、风险在政策的作用下是否能有效规避等内容。在政策未出台之前,可量化研究互联网金融的产生对传统金融行业的冲击,探索去中介化的互联网金融融资方式对银行业效率的影响,这些都将会是有意义的研究方向。

[1]谢平,邹传伟.互联网金融模式研究[J].金融研究,2012,(12).

[2]周宇.互联网金融:一场划时代的金融变革[J].探索与争鸣,2013,(9).

[3]芮晓武,刘烈宏.中国互联网金融发展报告(2014)[M]∥互联网金融蓝皮书.北京:社会科学文献出版社,2015.

[4]中国人民银行行长周小川就金融改革与发展答中外记者问.2015央广网全国两会报道2015两会文字实录[EB/OL].[2015-03-02]http://news.cnr.cn/special/2015lh/zb/jr/.

[5]潘庄晨,邢博.我国P2P网络借贷模式的发展现状及风险揭示研究[J].未来与发展,2014,(6).

[6]韩斯玥,黄旭,贺本岚.国际P2P行业发展趋势与商业银行未来发展[J].金融论坛,2014,(3).

[7]宫晓林.P2P网络借贷风险与监管——基于有限理性假设的分析[J].投资研究,2014,(6).

[8]周华.互联网金融对传统金融业的影响[J].南方金融,2013,(11).

[9]陈一稀.美国纯网络银行的兴衰对中国的借鉴[J].新金融,2014,(1).

[10]刘荣,温广虎,崔琳琳.互联网支付平台跨业经营理财产品的模式和风险——以百度“白发”理财产品为例[J].征信,2014,(6).

[11]陈捷,傅卫卫.余额宝类网络基金产品的法律定位及风险预防[J].金融理论与实践,2014,(6).

[12]刘海二.移动支付:原理、模式、典型案例与金融监管[J].西南金融,2014,(5).

[13]刘秋萍.互联网信用支付的相关会计处理——以“京东白条”为例’[J].财会月刊,2014,(6).

[14]胡吉祥,吴颖萌.众筹融资的发展及监管[J].证券市场导报,2013,(12).

[15]陈秀梅,程晗.众筹融资信用风险分析及管理体系建立[J].财经问题研究,2014,(12).

[16]刘芸,朱瑞博.互联网金融、小微企业融资与征信体系深化[J].征信,2014,(2).

[17]王嵩青,田芸,沈霞.征信视角下P2P网贷模式的信用风险探析[J].征信,2014,(12).

[18]金融互联网化,相互包容共生——中国银行业协会互联网金融研讨会纪要[J].新金融,2013,(12).

[19]王锦虹.互联网金融对商业银行盈利影响测度研究——基于测度指标体系的构建于分析[J].财经理论与实践,2015,(1).

[20]邱均平,杨强,郭丽琳.互联网金融理财产品使用影响因素研究[J].情报杂志,2015,(1).

[21]肖曼君,欧缘媛,李颖.我国P2P网络借贷信用风险影响因素研究[J].财经理论与实践,2015,(1).