论网络表达自由的规制

——以国家与社会治理为视角

2015-07-02徐继强

张 燕 徐继强

(河西学院 政法学院,甘肃张掖 734000;上海财经大学 法学院,上海 200433)

论网络表达自由的规制

——以国家与社会治理为视角

张 燕 徐继强

(河西学院 政法学院,甘肃张掖 734000;上海财经大学 法学院,上海 200433)

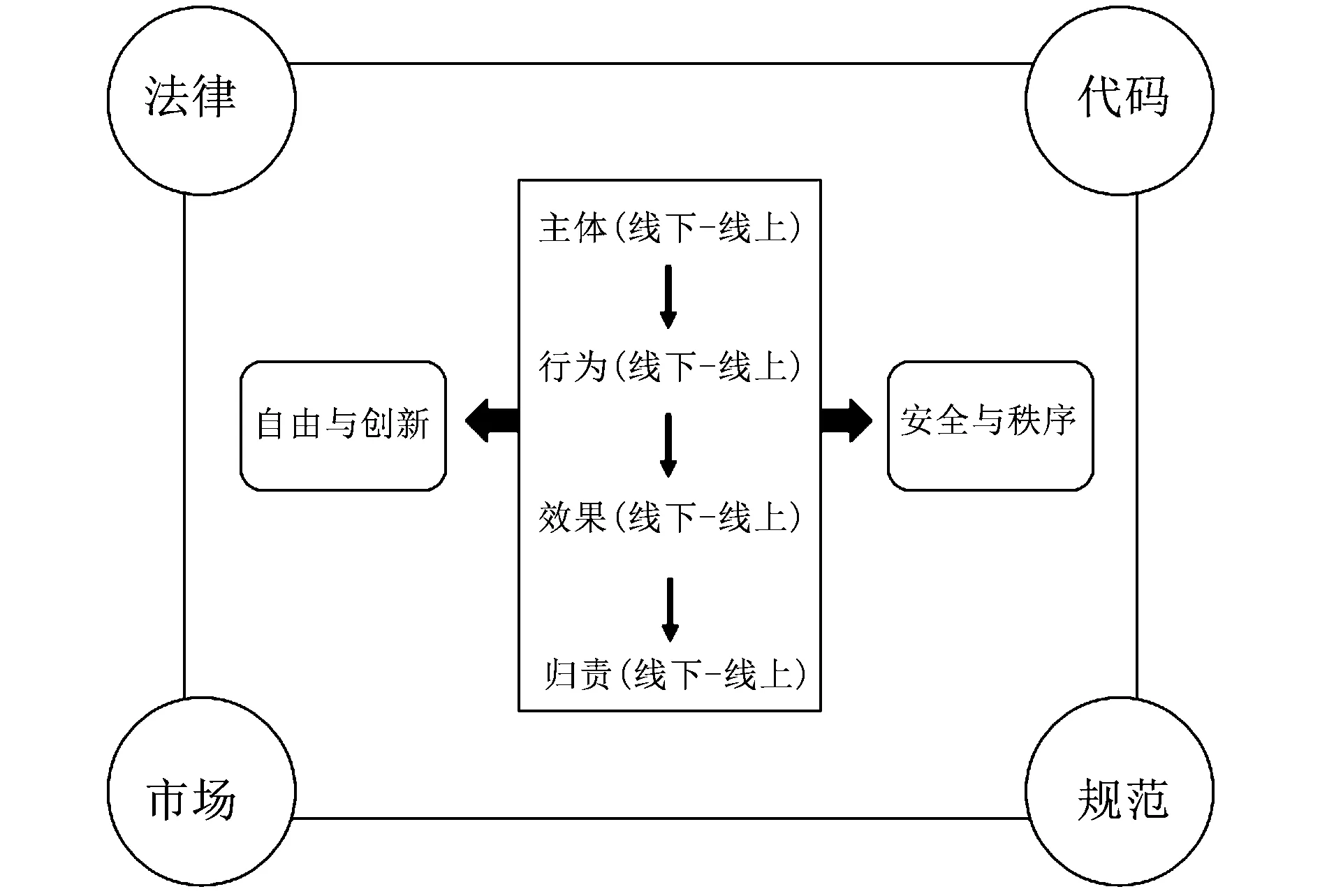

表达自由成为互联网背景下国家和社会治理的重要内容。为此,需要一个融合理念、工具、要素的理论模型和分析框架以指导、服务我们的实践。网络表达自由规制的核心问题是网络表达自由与国家利益、社会秩序和私人权益之间的界限。从“线下”到“线上”的变化,导致表达自由在主体、行为、效果和归责上的新特征,因此,网络表达规制的价值定位是自由与创新,而且要把网络表达自由的规制与国家、社会治理的结构联系起来,其本质是国家和社会的治理以及宪制的应变。这是一个综合治理结构,包括法律、代码、市场、社会规范诸因素,以及物理层、代码层、应用层和内容层的综合规制体系。

互联网;表达自由;规制结构;社会治理

我们已经处于一个互联网的时代,互联网给社会、经济、政治和文化带来了巨大的变化。当前,国家提出“互联网+”这一概念当不止于经济领域,政治、法律等国家和社会治理也无不与“互联网”密切关联。这种“触网”的趋势对国家和社会治理有着更加直接和明显的意义。纵观网络表达自由立法和治理,我们发现,现有的实践和理论都还处于一种零星、混杂,缺乏根本价值标准和系统理论的状况。我国互联网发展到今天,表达权和表达自由借助互联网在社会治理和网络治理中成为核心要素的时候,需要一个融合理念、工具、要素的理论模型和分析框架以指导、服务我们的实践。

一、网络表达规制成为国家与社会治理的重要内容

(一)表达自由在国家和社会治理中的意义

所谓的“表达自由”,根据联合国《公民权利与政治权利公约》第19条的规定,指“人人有权持有主张,不受干涉。”“人人有自由发表意见的权利;此项权利包括寻求、接受和传递各种消息和思想的自由,而不论国界,也不论口头的、书写的、印刷的、采取艺术形式的、或通过他所选择的任何其他媒介。”所以,“表达自由”既是一项宪法权利也是一项国际社会公认的基本人权;它往往以言论为中心,涵括众多持有和表达主张的权利;既包括表达、传递信息和思想的自由,也包括寻求、接受信息和思想的自由;不仅包括表达权利和自由本身,而且包括利用各种媒介和渠道的权利和自由。*本文对“表达自由”和“表达权”并不作特别的区分,但更多使用“表达自由”。

表达权和表达自由是现代民主社会一项基本宪法权利,具有极其重要的价值和作用。*关于表达自由的价值,侯健教授有比较全面的讨论。参见侯健:《表达自由的法理》,上海三联书店2008年版,第3章、9-12章。科学真理的发现,自我价值的塑造,公共领域的形成,民主参与的实现,权力监督的保障,多元价值的交流,风险信息的传递,等等。可以说表达权和表达自由的实现,是现代社会治理得以进行的最重要机制。但是,任何权利都具有边界,都可以依据一个现代民主社会认为正当的目标,通过必要的、合理的权衡,依据法律加以限制。*参见徐继强:《基本权利的规范结构及其推理方式》,载《法学研究》2010年第4期。不仅如此,表达权的社会价值也是不同的,有高价值的言论,如政治性表达。也有低价值性言论,如色情。还有些中间价值的表达,如许多商业性表达等。不同价值的表达自由,基于公共利益或他人权利的保障,可以做出不同程度的限制。*参见欧爱民:《言论类型及其法律保护——以美国法为视角》,载《甘肃政法学院学报》2005年第6期。而且,不是所有的表达行为都能够具有理性的特征,现实生活中具有大量的非理性的,情绪性的表达,乃至虚假的谣言和煽动性表达。

(二)网络表达的新特点和新问题

采取“从线下到线上”对比变化的视角可以看到,网络表达在“主体”、“行为”、“效果”、“归责”等四个维度上产生了许多新变化。例如,网络环境下表达自由对隐私权侵害的主体得到了扩展,个人、网站,甚至机器本身,如搜索引擎,都成为侵害的主体。 “网络水军”,“五毛党”,“微博大V”,“微信公众账号”,“贴吧”,“黑客”等,这些组织往往基于特有的网络资源而能起到引导舆论的作用。从归责角度来看,有时候无法找到真正的归责主体,是网站,是发布者、传播者,还是数据分析者要承担责任?效果上也发生了变化。由于网络的扩散性,线下表达权对个人隐私的侵害,其影响范围和持续时间和线上都是不可比拟的。一个普通的人,可以在全国乃是全球范围内造成对另一个人的隐私伤害,同样的损害效果可能波及更广,持续时间更长,这在传统的线下是不可思议的。至于网络表达的行为方式,因技术的发展更是千变万化。例如,随着社交网站的发展,微博、微信、贴吧等网络社交平台技术造成了表达形态的多样化发展。通过如微信的“点赞”、贴吧的“顶贴”、微博的“转发”等功能经常使得言论的作用范围远远超过表意人的意愿和控制之外。

因此,我们要在“线下与线上”的对比和转换中把握规制对象的特殊性和新问题。互联网使得人们表达权实现的门槛极大地放低,网络表达的成本极大地减少,人们稍微动一动手指,就能推送、转发大量的言论。在成本极大地削减的同时,各种表达的社会效果和影响力却在某种条件下得以成百倍,乃至千万倍的放大。私人主体超过国家机构媒体的机会大大增加,而且更加分散。而与表达自由相对的责任机制却往往缺失。人们运用网络空间的虚拟身份进行表达而无需承担相应的责任。因此,网络言论的理性程度和真实性极大降低。大量的信息成碎片化和任意性。正因为如此,网络表达则更容易被网络名人、社会组织、商业组织等网络节点上的强势主体所控制。*参见郭春镇:《公共人物理论视角下网络谣言的规制》,载《法学研究》2014年第4期。网络表达群体就像广场上的群众,出现一种“极化现象”*参见[美]凯斯·桑斯坦:《网络共和国:网络社会中的民主问题》,黄维明译,上海人民出版社2003年版,第89页。,即非理性地追随某些观点或名人,形成尖锐对立不可调和的网络群体或观念。在许多场合下,他们之间没有真正的理性交流和辩论,网络成为只有立场没有是非的场所,网络表达权的价值几乎沦落为零。这样的表达不仅没有民主审议和价值共识的可能,而且是社会分裂和冲突的催化剂。

(三)国家和社会的治理必须处理网络表达的规制问题

互联网背景下,因网络表达的兴起,出现了一系列新的治理现象:网络谣言的扩散,“网络大V”的操控引发社会秩序的混乱;“维基解密”和“棱镜门事件”凸显出互联网时代的国家安全;跨国界的信息流动引发的中西意识形态的竞争;“人肉搜索”等方法的出现与个人隐私的冲突;网络复制与数字传播反映知识保护与知识创新的内在冲突;商业广告、“网络推手”、“网络水军”等商业力量对市场秩序的影响,等等。上述现象反映出互联网表达带给国家与社会治理的挑战,主要有以下几个方面:(1)自由创新与安全秩序的矛盾更加突出。互联的核心价值在于自由、开放、平等。互联网的出现极大地促进了信息和思想的传播和交流,从而激发了大量的创新。但是互联网的开放性和分散性,确实给社会秩序的稳定带来了巨大的影响。(2)制度和意识形态的竞争更加激烈。由于互联网的开放性和跨国界性,各种意识形态、思想观念、历史文化都可以通过数字信息,以更方便的途径和更小的成本在同一个时空平台上交锋,各种意识形态都力图通过互联网向更大的范围扩散。(3)从中央集中控制,向分散的社会控制的转变。例如,过去国家只需要掌控电台、电视台、报纸、出版社等媒体,就能把控社会舆论。而现在由于互联网的出现,特别是移动互联网的出现,每一个人都是新闻的发布者和信息的传递者,中央集中把控就难以奏效了。(4)出现了从国家治理,到公私合作和社会治理的转换。互联网上存在海量的信息和无数的交换节点,企图只依靠国家来监控和审查显然是不可能的。促进互联网的巨大动力来自于市场和每一个网民。因此,企图治理互联网、建立互联网秩序的动力也来自他们。国家需要和市场,和各种网络社群合作才能实现自己的目标。

可见,网络时代的表达自由具有极高的社会价值,但是也隐藏着巨大的风险和缺陷,它不仅带给国家和社会治理新的难题,而且改变了传统的治理方式,呈现出一个全面的社会和国家治理的“互联网之维”。网络表达权必须由法律划定界限,必须通过网络治理加以规制。因此,互联网时代,网络表达的规制成为国家和社会治理的重心。为此,中国在国家和社会治理中,已大量制定涉及互联网的法律法规和政策,成立了相应的管制机构。*我国已出台涉及到网络问题的法律、法规和规章超过800部(参见陈纯柱、王露:《我国网络立法的发展、特点与政策建议》,载《重庆邮电大学学报》2014年第1期)。此外,还设置了国家互联网信息办公室、国家新闻出版广电总局、工业和信息化部等管制机构。

二、网络表达规制的核心是确定表达自由的边界

尽管问题纷繁复杂、涉及甚广,互联网背景下对表达自由的规制,核心是处理从线下到线上的变化而引发的“网络表达与国家利益”、“网络表达与公共秩序”、“网络表达与私人权益”之间的冲突与协调,也就是网络表达自由的界限问题。

(一)网络表达自由与国家利益的边界

1.网络表达自由与国家主权。互联网发展初期,人们普遍认为网络是平等的、开放的、跨国界的、自治的,网络空间或网络王国具有独立于主权国家的“网络主权”。但是,随着互联网的发展,特别是网络的技术结构或代码在商业逻辑和政治逻辑作用下,呈现出一定的闭合性和区域性。为此,另一种网络主权概念应运而生。这就是说网络空间的规制要从属于现实国家的主权原则,网络也具有现实国家的边界。*参见若英:《什么是网络主权》,载《红旗文稿》2014年第13期。为此,从互联网的基础层、服务提供层,到网络内容,各现实国家都制定了大量的法律,将其纳入现实主权国家控制的范围。

2.网络表达自由与意识形态竞争。互联网是进行意识形态渗透和价值观输出的重要技术平台和工具,对维护意识形态安全提出了新课题、新挑战。由于网络自身的虚拟性、自由性和互动性等特点,一方面,意识形态的传播方式得以创新,主流意识形态的时代内涵得以丰富;另一方面,人们的传统价值取向和观念也受到前所未有的冲击。在互联网虚拟空间里,各种信息的瞬间传递、交集、融合,由此催生出一种全新的意识形态形式,即“网络意识形态”。我们如何对待这种意识形态,如何通过表达权的控制以塑造网络意识形态,如何划清意识形态性的表达与商业、科学、文学、艺术等表达的界限?都是网络表达自由规制需要考虑的内容。

3.网络表达自由与国家安全。网络表达给国家安全带来一系列新的问题与挑战。首先,网络已经成为各主权国家相互渗透的主要阵地。其次,极端宗教组织和民族分裂分子通过网络策划、组织、实施恐怖袭击和恐怖活动。再次,政府的工作人员利用职权泄露国家秘密、扰乱金融秩序、影响社会稳定等,给国家带来巨大损失。最后,私人公民利用互联网制造或传播不实信息,误导其他民众,甚至挑唆反政府、反社会的行为,制造群体性事件。

网络表达与国家安全两者尽管存在局部的、暂时的、有限的冲突,但总体上是相互依存、相互促进的。没有网络安全就没有国家安全。国家安全是网络表达自由行使者不可逾越的底限。只有在确保国家安全、网络安全的前提下,公民通过互联网行使的言论自由才能真正得到保障。同时,只有切实保障言论自由,也才能使公众成为负责任的公民并参与维护国家安全。

(二)网络表达自由与公共秩序的界限

1.日益赋权的网络表达主体的界限。表达主体数量大规模增加,个体影响力扩大,能力上得到“赋权”。互联网使得普通人均有能力通过信息设备在网络上发声,获得广泛关注和影响。例如,在博客和微博时代,公民对官员的监督、公共事件的讨论都是首先通过个体发声,进而引发广泛讨论的。这就造成了想象不到的巨大社会影响,也使得对言论的事后监管和救济转向事前针对不特定人的大规模监控。随着中国网民数量的进一步增加,网络和社会的规制需要对大规模网民言论造成的社会影响进行测量和评估,以便为划定边界和监管提供事实材料。

2.网络表达传播效果的界限。传统针对表达自由的法律大多集中在出版和大众媒体领域,这些表达又多是通过不同载体(图书、报纸、杂志、音乐、广播、电视、电影等)进行的正式表达和言论。法律上的一些禁止性规定(例如淫秽物品)也集中在这里。普通人的言论没有广泛传播的载体,最多是以流言和谣言的形式在有限的范围内传播,没有影响力。互联网的出现提供给普通人言论传播以新的载体,虽然既有的言论审查标准仍然有效,但如果考虑到传播效果和影响,其边界就会发生变化。例如,判断谣言的标准是确定的,但是否通过广泛传播形成不良影响又给这一标准带来了不确定性。*2013年9月9日《最高人民法院和最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》,对利用信息网络诽谤他人构成诽谤罪的,“同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上,或者被转发次数达到500次以上的”应当认定为“情节严重”,这引发了广泛地讨论。实际上,即使是传统言论,规则也都是围绕有影响力的言论主体(如报社和记者)和社会效果(“明确、即刻的危险”)展开的,没有影响力和社会价值的言论不会得到重视。

3.网络表达在时空上扩展的界限。网络表达的效果在时间上比传统线下表达要更为长久,除非主动删除人们发布的意见和内容,否则会在网上留存相当长的时间。尽管法律要求互联网服务提供商对数据内容有一定的留存时间,但互联网服务商一般没有动力及时删除。这会给相关当事人和纠纷解决带来新的困难。欧洲国家已经引入“被遗忘权”,允许个人对涉及他们自身的不利内容申请永久删除。*2014年5月,欧洲法院在一起针对谷歌的隐私诉讼中裁决,用户有权要求互联网公司在搜索结果中删除不相关的多余信息。参见薛亚君:《数字时代个人信息的被遗忘权》,载《情报理论与实践》2015年第4期。大量网络表达打破了公共空间和私人空间的界限。公共和私人空间的区分只在于用户登录的权限与服务本身的结构。例如,微博被认为是公共空间,向不特定人开放,但却需要用户登录后才能查看消息。同时,信息储存和流通更紧密地联系在一起,从而进一步打破了公共空间和私人空间的分界,国家有能力将控制力渗透至更为私密的空间,这就为国家权力和言论的边界提出了新的问题。

4.网络服务结构和信息传播模式的界限。由互联网公司开发的服务结构和网络信息传播模式能够极大影响公共讨论效果和议程设置。例如在微博的结构和传播模式容易形成“富者愈富”的小世界结构,少数“大V”拥有大量粉丝和追随者,他们的言论足以形成相当的社会影响,从而导致“大V”主导的公共议程取代了真正大众关切的真正的公共议程。其次,互联网的分布式结构越来越集中化,这使得少数平台和媒体成为争夺的焦点。在互联网上只有粉丝、眼球和注意力才是重要的,这迫使人们使用一切手段吸引围观的网民,甚至雇佣网络推手制造虚假的关注度。这一趋势的后果是,真正对社会和公共利益有价值的言论很可能因为无法与商业化运营的包装和宣传竞争而无法进入公共议程。最后,互联网的传播结构还导致了网络上言论的“极化现象”。围绕着社会公共政策、国家历史等一系列问题,网络言论的派别趋势越来越明显,代表不同利益的群体通过各自的网站或社交平台沟通交流,形成了传播学上的“回音室”*美国学者桑斯坦教授在《网络共和国》(黄维明译,上海人民出版社2003年版)一书中指出,所谓的“回音室”指新科技完全可以让个人只从自身的喜好选择、定制信息,网站也因此投其所好,只提供最为消费者所喜爱的信息。这种传播方式使得人们对观点及话题自我设限,只听到自己的回音。参见孙藜:《“人行道”还是“回音室”——网络的民主风险及其管制》,载《新闻记者》2007年第11期。,这并不利于通过互联网服务进行严肃的公共讨论。

5.网络言论操纵与引导的界限。首先,因为网络结构的匿名性,以及“粉丝经济”、“点赞经济”的影响,通过网络汇集众人的声音变得日益重要,也更加便利。不仅正常的公共议程设置需要网民的支持,娱乐、商业活动等行为也都纷纷使用“网络推手”、“水军”、“软文”,它们会借助网络匿名性伪装成网民自发的表达和意见,但实际上是通过言论操纵实现的。其次,不透明的网络运作会扰乱正常的公共话题讨论,让人无法识别某些言论背后代表的真正的利益群体,从而使公共交流失去了基本的信任和真实基础,影响公共讨论的效果。按照 “言论市场”理论,有价值的言论可以通过市场竞争自动筛选出来,淘汰掉虚假信息。但现实要远远复杂得多,一些研究也表明在某些情况下,人们愿意相信谣言和负面信息。*参见赵军锋、金太军 :《论公共危机中谣言的生存逻辑——一个关于谣言的分析框架》,载《江苏社会科学》2013年第1期;李丽:《网络谣言问题的诠释学结构分析》,载《东北大学学报》2015年第3期。在谣言和负面言论得以传播的前提下,正面信息就不太容易能够通过网络实现自我纠正。如何应对这类受操纵的言论对实现良好的网络公共秩序非常重要,是网络表达规制需要深入研究的问题。

(三)网络表达自由与私人权益的界限

1.协调人格权与表达权之间的公法与私法价值。网络表达权是一种对公权利,而人格权是一种对私权利。两者发生冲突时,须兼顾公法价值与私法价值。

网络表达权来源于宪法确认和保障的政治权利和自由,我国宪法规定:公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。对应到网络环境,网络表达权的相关权利包括信息自由权、知悉权、话语权、网络表达自由。网络表达权作为一项权利,意味着公民透过网络这一工具,以言论等形式广泛参与社会生活和政治生活的讨论,体现的是一种民主的参与价值。反之,表达自由借助网络技术上的优势,对传统的代议制民主产生影响,是公民民主权利的拓展。

人格权既体现为宪法上关于人格尊严、人身自由、通讯自由与通讯秘密的保护等规定,也体现为民法关于具体人格权与一般人格权的规定,因而具有基本权利和民事权利的双重性质。人格权的目的在于维护自然人的人格尊严,排除他人对其隐私、名誉等人格利益的侵害。在网络环境下,尤其表现于对个人私密信息的保护,具有封闭性和保守性;网络表达权的目的则在于维护公众的“知”和“说”的权利,满足公民舆论监督和知情权的需要,具有开放性。

无论是在虚拟的网络中还是在现实生活中,一方面,公民希望知道或评论更多的社会热点问题,另一方面,又都不希望自己的隐私让他人窥探,因而网络表达权和人格权之间的矛盾不可避免。不能抽象地认为表达权优先于人格权,反之亦然。在二者发生冲突时,需充分发挥“公共利益原则”、“直接相关原则”、“最小限制原则”和“比例原则”等的要求。

2.著作权保护与网络公有领域的形成与繁荣。合理使用是传统著作权法中一项重要的制度,用于平衡著作权人的利益和公共利益的关系,例如为了教学目的,教师可以不经作者许可复制部分图书分发给学生学习。在互联网上,大量出现了普通用户针对影视作品改造的微视频用于自我娱乐或讽刺批评,这在理论上被称为“戏仿”或“滑稽模仿”,美国法院认为,滑稽模仿和其他评论或批评一样,可以主张合理使用。*参见季卫东:《网络化社会的戏仿与公平竞争——关于著作权制度设计的比较分析》,载《中国法学》2003年第6期。戏仿不仅提出了言论表达和著作权之间的冲突问题,也提出了普通网民是否能够从一个在线公共领域汲取资源进行再创造的关键问题。这涉及互联网时代权利保护与自由、创新的关系。例如, “创作共用”(Creative Commons)*“知识共享”(Creative Commons),简称CC,是一个非营利组织,其主要宗旨是增加创意作品的流通可及性,作为其他人据以创作及共享的基础,并寻找适当的法律以确保上述理念。参见樊斌,鞠晓峰:《企业知识共享的正负效应分析》,载《学术交流》2008年第4期。这样的协议就是为了解决这样的问题设计出来的。只有认识到言论自由权与著作权之间的冲突并努力使之协调,达到平衡才能使在线公共领域更加繁荣。

3.商业言论表达对网络公共秩序的影响。在线广告是现代商业组织的一种言论表达形态,它完全以盈利为目的,目标是促进商品或服务的销售。在线广告成为支撑互联网行业营收的重要来源。但是,大量不规范的互联网广告扰乱了市场秩序,为传统的广告监管提出了诸多挑战。例如,垃圾邮件指未经用户许可(与用户无关)就强行发送到用户的邮箱中的任何电子邮件和信息。发送垃圾邮件曾经是一种重要的商业模式。*但随着在线广告的增加以及加大技术手段屏蔽,垃圾邮件的总体数量呈下降趋势。垃圾邮件本质上是一种商业言论,规制垃圾邮件涉及到商业言论自由、通信权和隐私权之间的平衡。再如,商业网络推手某种程度上成为在线广告的补充,是在线营销的重要手段。从单纯商业竞争保护的角度看,需要对损害商业信誉和商品声誉的推手进行处罚;从正常的网络公共生活角度看,则需要有意识地激励网站区隔商业推手信息,维护健康的公共领域。

上述诸问题的提出和处理,其意义在于表明,规制不能仅仅依靠目前的治理方式,如由侵权的企业承担主要责任、政府加大打击力度开展专项整治、强制推行实名制、行政许可、曝光典型,等等。互联网的新特点表明,应当由作为中间人的网站和公关公司承担更大的责任(甚至可以考虑无过错的严格责任),这既是出于规制的效率考量,也和它们的技术能力和商业收益相匹配。更重要的是,严格责任的施加可以用价格调控而非行政命令的方式使商业利益链和商业模式迅速调整,强化自我规制,使商业活动更加透明,公信力提高。

三、现行网络规制的逻辑与思维

互联网是一种全新的生活方式与交往结构,在很大程度上冲击和改变着人们的消费观念和行为模式。我们关切的不仅仅是互联网行为对公民人身、财产的影响,更涉及互联网带来的言论自由与公众参与的极大扩展,对国家与社会治理的影响,对传统国家和社会治理的观念和思维模式带来的挑战。观察实践的应对,我们发现现有实践的如下逻辑与思维:

(一)两种实践逻辑和路径

面对互联网背景下表达自由和表达权的变化,规制实践中可以大致发现两个逻辑*参见胡凌:《网络安全、隐私与互联网的未来》,载《中外法学》2012年第2期;胡凌:《商业网络推手现象的法律规制》,载《法商研究》2011年第5期。:其一是政治逻辑,即基于统治秩序和社会治理的逻辑,主要通过法律法规来加以规制。其二是商业逻辑,基于市场和商业利益的逻辑,往往通过商业规范、商业模式和技术代码来加以规制。

第一个逻辑下,对表达的规制首先关注互联网主权和安全。2010年6月国务院新闻办公室在《中国互联网状况》白皮书中提出:“中国境内的互联网属于中国主权管辖范围,中国的互联网主权(Internet Sovereignty)应受到尊重和维护”。所以中国政府通过建立长城防火墙,要求中国境内和中国公民企业在外国从事网络基础服务,内容供给的进行许可登记,设置网络关键词,制定网络安全法等等,来加以规制。同时提出网络表达与意识形态竞争概念,企图为网络表达划出意识形态的边界。政治逻辑还特别关注群体性表达。群体性表达事件是指多人举行集会、游行、示威,表达共同意愿,产生较大社会影响的表达事件。对此,各级政府不断加强对舆情的管理和监控。此外,网络实名制、整治网络行动、刑法扩大“寻衅滋事”到网络空间*2013年9月,《最高人民法院和最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第5条,明确了利用信息网络实施寻衅滋事犯罪的认定问题,从而将刑法中寻讯滋事罪扩展到网络空间。等等,都能看出政治逻辑的考虑。但是,我们如何看待我国政府对表达权规制的政治逻辑,自由、民主、安全、秩序等价值在这一系列的规制中是如何平衡的,其实际效果如何,等等,都需要认真反思。

第二个逻辑是由于互联网巨大的商业价值,使得大量商业活动和市场组织进入互联网,从而改变了互联网上表达行为的边界,例如,垃圾邮件是一种表达行为,也是一种商业活动。大量的市场主体通过大量群发邮件,推广自己的产品,宣传自己的品牌。为此国家也针对垃圾邮件制定了相关的法律。网络在线商业广告明显也是一种表达行为,又是商业和市场行为。又如,网络推手和网络水军,他们通过互联网的虚拟性,大量制造信息,形成商业关注点,增加点击力和关注度。此外,还有在线支付、微商、商业上的不正当竞争等等。这些商业组织或市场主体,极具创新能力,为了商业利益他们挑战现有规则,利用技术改变网络结构,追求利润塑造表达模式。这是一股强大的互联网和市场力量。国家的法律,为了建立一个高效、安全的网络市场秩序,促进创新和发展已经制定了一系列法律法规。但这些法律法规的立法指导思想、立法模式和实际效果是否足以应对互联网上市场力量的挑战,需要总结与反思。

(二)两种观念与思维方式

与经济发展和全球化相适应,我国互联网的规模及社会化程度非常高。围绕这一适应性调整过程有两种观念与思维方式:一种是自上而下的“网络管制主义”,另一种是自下而上的“网络参与主义”。“公权力往往习惯于聚焦安全与秩序,而民间则聚焦于自由与创新,这种核心价值上的错位与协调是任何政治共同体都要面对的治理难题”*田飞龙:《网络时代的新秩序观与治理思维》,载《国家治理》(周刊)2015年第28期。。而且,线下秩序及其理念与线上秩序及其理念具有同构性,所以,网络秩序与治理思维和观念的更新与转换,同时也就意味着整个社会的秩序与治理的观念与思维的更新和转换。

从目前的立法倾向来看,随着《网络安全法》的制定提上议程,注意安全和秩序的价值被人们重视。但是由于传统的管制思维的影响,对网络表达权的自由、民主、创新价值有所忽视。如果根据中央提出的“互联网+”的概念,那么不仅仅在经济上,而且应该从整个社会的治理结构和治理方式上,在保障安全和秩序的前提下,也要向着自由、开放、民主、创新方向转变。

(三)治理方式与治理机制

首先,在治理方式上,我们发现目前我国政府治理的基本方式是处罚、强制式治理。一是集中于某一特定时段推行运动式或专项式的集中整治活动; 二是通过常规监管,对违法发布、传播网络有害信息的个人或组织,进行个案式处罚、制裁; 三是在极其例外的重大突发、危机事件中,从源头上全面限制网络使用。但同时也发现有“参与合作式治理”,“激励式治理”和“疏导式治理”。“参与合作式治理”指政府邀请网络意见领袖、 未成年人父母、网民等参与网络信息治理。 “激励式治理”指对积极维护网络信息秩序的个人或组织予以奖励,寻求示范效应。“疏导式治理”指发生重大网络舆情时,政府及时疏通网络情绪,增强信息透明度,化解信息安全威胁。

其次,在治理机制上,政府治理主体多元,职责不清。目前,我国享有网络治理权的政府机关的范围非常广泛,且各主体间的权限划分既不清晰,也多有交叉与重复。其中,仅中央一级的治理机关,就至少包括中宣部、公安部、 国新办、工业与信息化部、国家新闻出版广电总局等20余个。在具体的业务领域,管理机关更多更复杂。2011年5月,经国务院同意,国务院办公厅设立国家互联网信息办公室。国家互联网信息办公室承担的主要职责是:指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理,负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管,指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域的业务布局规划,协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作等。这可以看成是向上述完善规划中的第一步。

四、保障和规范表达自由的治理结构

纵观网络表达自由立法和治理,我们发现,现有的实践和理论都还处于一种零星、混杂,缺乏根本价值标准和系统理论的状况。第一,大量的实践和理论没有真正懂得互联网的特征和发展趋势。要么认为互联网是完全开放、自由、平等的,要么将互联网治理完全等同于线下治理,沿用传统的手段和方法,封锁、管制。由于这两种观念,导致了面对井喷式的互联网表达和言论,无所适从,从而产生了对统治和秩序的过度恐慌。第二,只看到法律的作用和政治的逻辑,没有注意塑造互联网巨大的科技、市场和社会规范的作用。因而在制定公共政策的时候,没有充分利用其它政策工具和手段,导致大量的管制效果不佳。因此,我国互联网发展到今天,表达权和表达自由借助互联网在社会治理和网络治理中成为核心要素的时候,需要一个融合理念、工具、要素的理论模型和分析框架以指导我们的实践。

治理结构的价值定位:安全与秩序、自由与创新。网络表达权界限问题直接涉及的核心理念不仅是网络治理的理念,也是网络时代社会治理的基本理念。它关涉互联网时代,或“互联网+”时代的秩序观和法治观。而这一秩序观和法治观乃在于处理平衡两对基本价值:安全与秩序,还是自由与创新。互联网的核心价值应该是自由与创新,安全与秩序只是手段。自由与创新才能促进社会的发展,才会带来更多的稳定与安全。 所以,“互联网+”应有一种新的秩序观与治理思维,一种开放包容的民主法治哲学。*参见田飞龙:《网络时代的新秩序观与治理思维》,载《国家治理》(周刊)2015年第52期。

治理结构的时空之维:从“线下”到“线上”的变化。关于表达自由,在传统的线下环境里已有大量成熟的规则和理论。例如,表达自由的内容中立原则、禁止事前抑制原则、即刻现存危险原则、权利冲突的比例原则等等。此外,还有著作权法、民法、刑法、行政法里大量的法律规定。但是,在互联网背景下,这些边界和规则遇到了挑战,特别是网络主体、网络行为,以及表达权效果都得到了极大的扩展和提升。线下法律规则主要由主权国家掌控,但是在线上,网络技术和网络自治群体的社会规范可能发挥更大的作用。因此,网络表达的规制结构设计,要有一个时间的维度。在线下,安全与自由也有冲突,但是线上这种冲突和平衡点在哪里,需要重新调整。

治理结构的四个环节:主体、行为、效果、归责。互联网规则由四个关键性部件构成,这就是“主体、行为、效果、归责”。大量互联网规则与传统的规则本质没有什么不同,但是在主体、行为、效果和归责上具有量的变化,或者说这些规则在适用和解释上于这四个方面有规模和程度的扩展。如,同样的侵权,但是侵权主体更加广泛。同样的损害,但是损害的效果可能波及更广,持续时间更长,等等。

治理结构中的多维规制:分层控制和对点控制。对网络治理要建立一种“分层控制”和“对点控制”的机制*参见胡凌:《网站治理:制度与模式》,载《北大法律评论》(2009)第10卷第2辑,第478-498页。周汉华教授也认为,“互联网法的调整对象主要分为三个层面: 一是关键信息基础设施,二是互联网服务提供商,三是互联网信息”,但似乎没有注意到代码层的作用。周汉华:《论互联网立法》,载《中国法学》2015年第3期。。所谓的分层控制,就是对互联网的物理层、代码层、应用层和内容层的垂直整合,控制互联网不同的层面。所谓的对点控制就是互联网的横向静态结构,主要在于控制信息流通的端点,包括:(1)网民、(2)终端电脑、(3)网站(ICP)、(4)网络服务商(ISP),以及(5)上网场所。若对上述端点进行了规制,也就实现了对整个互联网的掌控,实现网络空间的稳定和秩序。

治理结构的四个要素:法律、技术(代码与结构)、市场、社会规范。美国哈佛大学法学院劳伦斯·莱斯格(Lawrence.Lessig)教授提出,网络空间中除了法律外,市场,社会规范和代码都能够充当规制性要素,特别是代码值得重视,“代码就是法律”。*参见莱斯格:《代码2.0:网络空间中的法律》,李旭等译,清华大学出版社2009年版,第1章。例如通过软件的过滤和封堵就是一种通过代码的治理。互联网上的静态结构和动态结构(群体行为形成的信息传播结构)都在影响着网民的表达行为与效果*在这里“架构”简单说就是一种代码设计,例如微博的架构与微信的架构就不同,前者更开放,而后者更封闭。。法律有必要对结构的设计进行规定和控制,才能确保私人结构的设计不损害公共利益。市场和商业力量对影响网民表达有着重要影响,免费的信息和服务吸引了大量用户,但也造成了网络信息的私人化倾向*胡凌:《网络安全、隐私与互联网的未来》,载《中外法学》2012年第2期。。社会规范不仅在线下发生作用,在诸如网络论坛、社交网站服务等方面同样有所体现。社会资本、声誉、合作等传统约束人行为的要素在网络空间中也发挥了重要作用,从而影响了诸如表达的方式、态度和场合。

图1 网络表达自由规制的基本结构

将上述理念、工具和要素按照一定的逻辑结合起来,我们就得到一个网络环境下对表达自由加以规制的基本结构(见图1)。这一结构如果从法律的角度来看,也是一个依宪治理的法治结构,应当遵守秩序、自由、平等、民主、人权等一系列现代国家和社会治理的基本原则。

[责任编辑:王德福]

Subject:The Governance Structure of the Freedom of Expression on Internet——From the Perspective of State and Society Governance

Author & unit:ZHANG Yan(Hexi University,Zhangye Gansu 734000,China);XU Jiqiang(Shanhai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China)

Since the freedom of expression on Internet has become the focus of the state and society governance, it's essential that the theoretical model and analytical framework, which are integrated with concepts, tools and elements, guide our practice. The core problem of the governance of the freedom of expression on internet is the boundary between the freedom of expression on Internet and national interests, social orders and personal rights. The change from offline to online generates new features of main body, behavior and effect of the freedom of expression. Therefore, the value proposition of the governance of the freedom of expression on internet is freedom and innovation; the governance of the freedom of expression on internet should be connected with the structure of the state and society governance; In fact, its essence is the resilience of state, society governance and constitutional system. This comprehensive control structure is a comprehensive governance system including various elements, like the laws, codes, market, social norms etc, and physical layer, code layer, application layer and the content layer.

Internet; the freedom of expression; the governance structure; society governance

2015-10-08

本文系国家社科基金项目《宪法权利推理的衡量模式研究》(11BFX083)和上海市教委科研创新项目《社会主义法治理念与衡量方法研究》(12YS056)的阶段性研究成果。

张燕(1979-),女,甘肃张掖人,甘肃河西学院政法学院副教授,主要研究方向:法理学;徐继强(1965-),男,安徽安庆人,法学博士,上海财经大学法学院教授,博士生导师,研究方向:宪法学、法理学。

D90

A

1009-8003(2015)06-0078-07