线粒体DNA变异与老年2型糖尿病患者易感性的相关性

2012-08-04汤冬玲文重远武汉大学人民医院湖北武汉430060

汤冬玲 李 栋 文重远 (武汉大学人民医院,湖北 武汉 430060)

2型糖尿病(T2DM)是一种多基因遗传异质性疾病。长期以来,有关其易感基因的识别和定位一直是人类基因研究的主要任务。糖尿病的分子遗传学研究表明,仅少数病例与部分转录因子、胰岛素基因、胰岛素受体基因、胰岛素受体底物1基因以及脂肪酸结合蛋白2基因等突变有关〔1,2〕。1992年,van den Ouweland等〔3〕报道了首例线粒体 tRNALeu(UUR)基因3243(A→G)突变致糖尿病的家系,为其分子遗传学的研究开辟了新的领域。人类线粒体DNA(mtDNA)是母系遗传的含有16569 bp的双链环状分子,由于缺乏组蛋白的保护和有效的DNA修复机制,具有很高的突变率,已成为诸多疾病的研究热点〔4~6〕。本研究拟采用病例对照、PCR-RFLP、基因测序等方法对175例T2DM患者和200例糖耐量正常的健康人群mtDNA的ND1和ND2区的基因突变情况进行筛查;旨在探讨该区内常见的基因变异与湖北地区T2DM的关系,为揭示糖尿病的发病机制提供新的线索。

1 对象与方法

1.1 对象 按1999年WHO T2DM诊断标准收集老年T2DM患者175例(男118例,女57例),年龄(59.41±15.24)岁。对照组为同期健康体检者200例(男130例,女70例),年龄(60.83±16.01)岁。两组年龄、性别、体重指数(BMI)均匹配(P>0.05)。排除糖、脂代谢和内分泌紊乱的相关疾病,临床和实验室检查结果未见异常。所选对象均来自湖北地区汉族人群,且无血缘关系。

1.2 生化指标的检测 常规检测空腹血糖(FPG)、甘油三酯(TG)、总胆固醇 (TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),均在AU-2700型全自动生化分析仪上进行。餐后2 h血糖(2 h PG,氧化酶法)为患者口服葡萄糖粉75 g后2 h测定。血浆胰岛素(FINS)浓度采用化学发光法检测,胰岛素抵抗采用李光伟等〔7〕推荐方法计算,即胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)=FBS×FINS/22.5。检测质控均符合英国RIQAS国际质控标准。

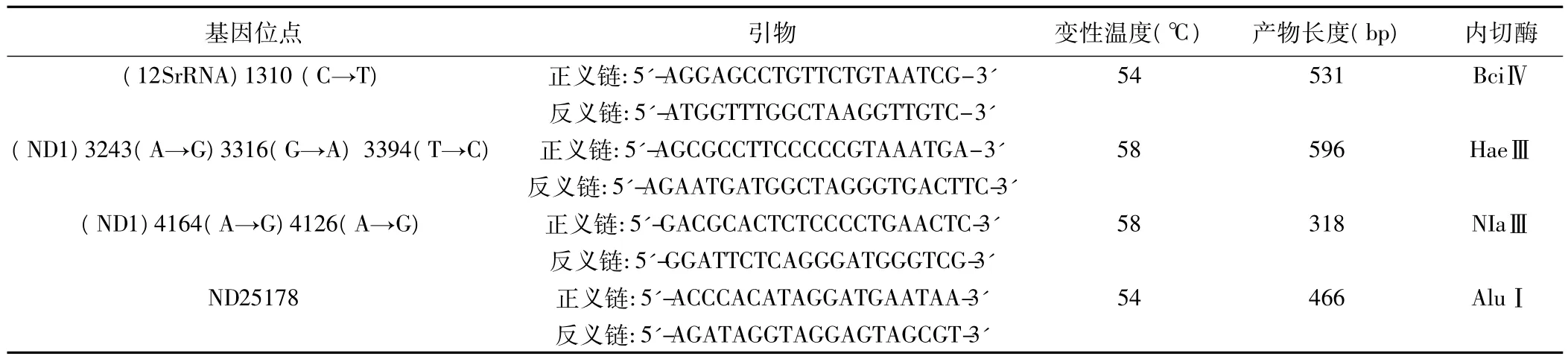

1.3 基因型分析 提取模板DNA,血痕和毛球标本用Chelex-100方法,新鲜外周血标本用NaI法。采用PCR-RFLP结合测序技术,参照剑桥序列(GenBank J01415),用Primer 5.0自行设计引物。有关引物序列、扩增片段长度、限制性内切酶见表1。25 μl反应体系中含 10 × Buffer 2.5 μl,200 μmol/L dNTPs,引物各10 pmol,1 U TaqDNA聚合酶,用双蒸水补足体积。扩增产物经1%的琼脂糖电泳鉴定后酶切,20 μl反应体系包括:PCR 产物10 μl,10 × Buffer(含 BSA)2 μl,限制性内切酶1 U,加灭菌去离子水补足体积。37℃过夜,65℃灭活。酶切产物用12%聚丙烯酰胺凝胶,200 V恒压下电泳,EB染显色。经VL凝胶成像系统观察结果。以上引物由上海生工合成,限制性内切酶购自MBI公司。

1.4 统计学分析 对各组测定值进行正态性检验、方差齐性检验,不符合正态分布的取其自然对数。以±s表示呈正态分布资料。使用SPSS11.5软件,采用Fisher精确概率法、t检验、χ2检验,多因素分析采用非条件Logistic回归。

表1 PCR及RFLP反应条件

2 结果

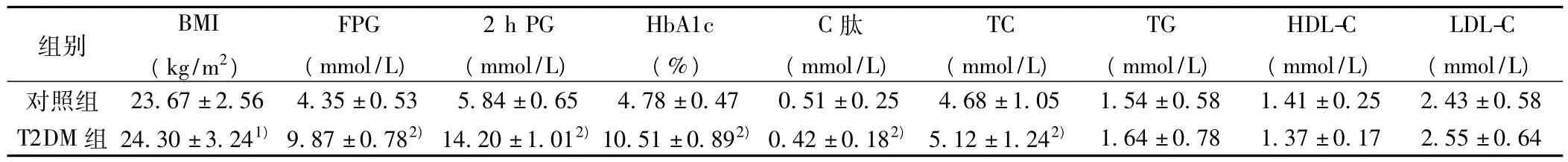

2.1 临床资料分析 两组间年龄、年龄构成比和性别构成比差异均无显著性(P>0.05)。T2DM组体重指数(BMI)、FPG、2 h PG、HbA1c及TC均明显高于对照组(P<0.05,P<0.01),C 肽明显低于对照组(P <0.05),两组间 TG、HDL-C、LDL-C 无显著差异(P>0.05)。见表2。

2.2 RFLP分析及测序 HaeⅢ切割位点为GG↓CC,野生型切割为180、157、147、97、15 bp 5 个片段;3394(T→C)可切割为180、157、147、76、21、15 bp 6 个片段;3316(G→A)切割为 254、180、147、15 bp 4 个片段(图1)。Mnl切割位点为 CCTC,野生型切割为216、102、39和35 bp(图1);NlaⅢ切割位点为酶切结果,正常野生型在4164处无酶切位点,电泳后只有318 bp一条电泳带;若4164 A→G突变,酶切后产生118和200 bp两个片段;若有4216 T→C突变,酶切后产生173和145 bp两个片段。本研究在T2DM组检测到7例4164突变、3例4216突变,对照组检出5例4164突变,未检出4216突变。AluI切割位点为AG↓CT野生型无酶切位点,电泳后只有466 bp一条带;5178(A→C)则产生新的酶切位点,电泳后产生156与310 bp两条带。见图1。

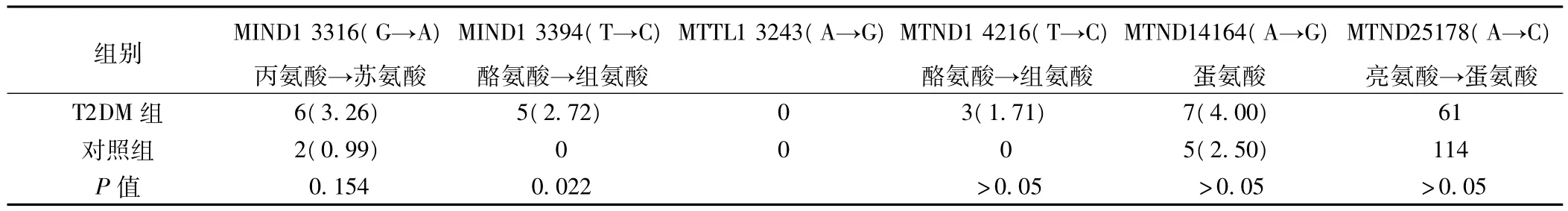

2.3 老年T2DM组与对照组mtDNA变异频率比较 见表3。

表2 T2DM组与对照组一般临床资料比较(±s)

表2 T2DM组与对照组一般临床资料比较(±s)

与对照组比较:1)P<0.05,2)P<0.01

组别BMI(kg/m2)FPG(mmol/L)2 h PG(mmol/L)HbA1c(%)C肽(mmol/L)TC(mmol/L)TG(mmol/L)HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)0.58 T2DM组 24.30±3.241)9.87±0.782)14.20±1.012)10.51±0.892)0.42±0.182) 5.12±1.242)对照组 23.67±2.56 4.35±0.53 5.84±0.65 4.78±0.47 0.51±0.25 4.68±1.05 1.54±0.58 1.41±0.25 2.43±1.64±0.78 1.37±0.17 2.55±0.64

图1 PCR扩增产物酶切PAGE电泳图谱

表3 T2DM组与对照组变异频率比较〔n(%)〕

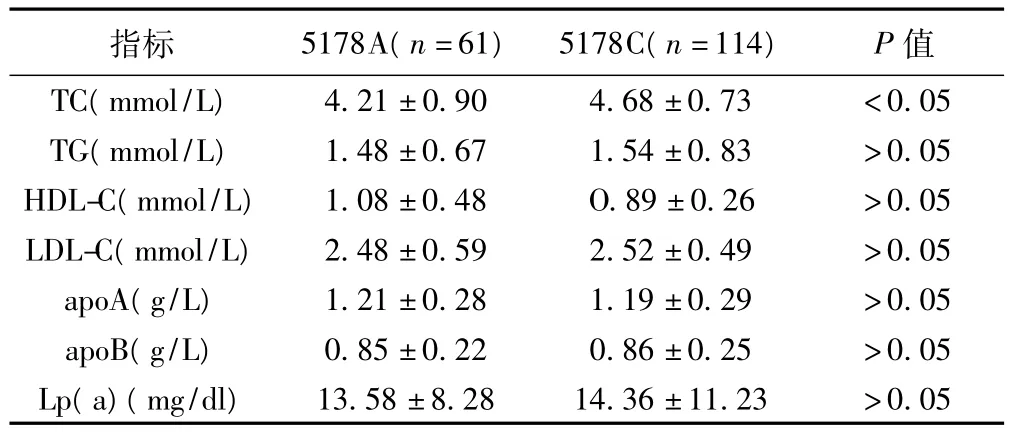

2.4 老年T2DM组不同mtDNA 5178A/C多态性患者血脂水平的比较 T2DM组5178A基因型血清TC水平低于5178C基因型(P <0.05),但 TG、LDL-C、HDL-C、apoA、apoB、Lp(a)水平两组无显著性差异(P>0.05)。见表4。

表4 T2DM组不同mtDNA 5178A/C多态性患者血脂水平比较(±s)

表4 T2DM组不同mtDNA 5178A/C多态性患者血脂水平比较(±s)

指标 5178A(n=61) 5178C(n=114) P值4.21±0.90 4.68±0.73 <0.05 TG(mmol/L) 1.48±0.67 1.54±0.83 >0.05 HDL-C(mmol/L) 1.08 ±0.48 O.89 ±0.26 >0.05 LDL-C(mmol/L) 2.48 ±0.59 2.52 ±0.49 >0.05 apoA(g/L) 1.21±0.28 1.19±0.29 >0.05 apoB(g/L) 0.85±0.22 0.86±0.25 >0.05 Lp(a)(mg/dl)TC(mmol/L)13.58±8.28 14.36±11.23 >0.05

3 讨论

T2DM是一组多因素导致的代谢紊乱综合征,患病率逐年上升。既往的糖尿病遗传学研究主要集中在核DNA上。最近的分子遗传学研究表明,线粒体基因异常参与了糖尿病的发生。它可导致呼吸链的酶活性下降,ATP合成减少,从而影响胰岛β细胞分泌胰岛素,最终直接或间接引发糖尿病。

mtDNA为双链闭环形结构,长16.5kb,由一条重链和一条轻链组成,均有编码功能。编码区占全长的90%以上,共编码2个rRNA(12S和16S)、22个调节线粒体蛋白质装配的tRNA和13种编码呼吸链复合体及ATP合成酶的蛋白多肽。mtDNA比核DNA重复性小,信息密度高,除与DNA复制和转录有关的一小段区域外,相邻基因排列紧密,几乎不含内含子。因此mtDNA任何区域的突变都有可能导致异常多肽的合成,使线粒体的氧化磷酸化功能下降。当线粒体提供的能量低于细胞行使正常功能所需的最低限度(即能量阈值)时,就会引起器官或组织的功能异常,导致相应的疾病。

3316及3394位于线粒体呼吸链的复合体Ⅰ区的ND1基因上,其中3316 G→A突变可使ND1亚单位上高度保守的疏水性亮氨酸错义成亲水性苏氨酸,而3394 T→C点突变可使一个中性酪氨酸被亲水性组氨酸取代,从而改变了 ND1亚单位的空间构型,影响NADH的活性,导致ATP的合成减少。本研究发现两组间3394T→C突变率有差异,这与国内外报道基本一致〔8,9〕。结合临床资料发现,突变阳性患者多在60岁后老年发病,BMI大于25 kg/m2,症状轻,无需胰岛素治疗,口服降糖药,甚至饮食控制就可稳定病情。不同于经典线粒体糖尿病的临床表型。认为该突变仅属于轻度有害性突变,不是独立的糖尿病致病因素,含有该位点突变者在其他高危因素的协同作用下,诱发糖尿病〔10〕。

4216突变可使NADH脱氢酶中一个中性酪氨酸被亲水性组氨酸取代,使ND1蛋白的空间结构发生了改变,从而影响呼吸链复合体Ⅰ酶活性,导致线粒体氧化磷酸化功能受损,降低胰岛β细胞分泌胰岛素的能力,促进了糖尿病的发生。

ND2基因中5178C→A置换导致线粒体ND2基因亮氨酸被蛋氨酸取代,该位点在老年人群中具有较高的多态性,本研究显示,5178A基因型在老年T2DM组和对照组中的频率分别为34.9%和32.3%,两组之间无显著性差异,低于日本人群(45%)〔11〕,而高于我国云南地区(16.84%),表明线粒体基因多态性存在种族和地区差异性。

糖尿病患者患动脉粥样硬化性疾病的发病率较非糖尿病人要高,被认为是与糖尿病患者脂代谢紊乱及氧化应激增强有关。由于线粒体的三羧酸循环和呼吸链是利用乙酰辅酶A的主要途径,而乙酰辅酶A是胆固醇合成的一个来源,线粒体的基因变异可能会影响胆固醇的代谢。本实验中mtDNA 5178A基因型较5178C基因型血清TC显著要低,说明该多态性在血脂代谢中有一定的作用。日本学者研究也发现5178A基因型在长寿人群中有较高的比例,并且在2型糖尿病人中有抗动脉粥样硬化的作用,其作用机制有待进一步研究。

MTTL13243(A→G)是目前研究的突变热点,本实验未检出该突变,可能与样本量有限及地域、人种有关。有待于以后扩大样本量加以验证。研究中采用全血血细胞或毛球标本进行DNA分析,取材方便且易于保存,免去以往超速离心法纯化线粒体的繁杂步骤,可推荐用于临床遗传性疾病的基因诊断。同时本研究将生物信息学相关软件用于RNA二级结构的预测分析,完善了实验方案。

1 Shalev A.Insulin receptor substrate 2-a new candidate gene for NIDDM〔J〕.Eur J Endocrinol,1998;139(2):263-4.

2 Takahashi Y,Kadowaki H,Momomura K,et al.A homozygous kinase-defective mutation in the insulin receptor gene in a patient with leprechaunism〔J〕.Diabetologia,1997;40(4):412-20.

3 van den Ouweland JMW,Lemkers HH,Ruitenbeek W,et al.Mutation in mitochondrial tRNA leu(UUR)gene in a large pedigree with maternally transmitted type Ⅱ diabetes mellitus and deafness〔J〕.Nature Genetics,1992;1(5):368-71.

4 Lynn S,Borthwick GM,Charnley RM,et al.Heteroplasmic ratio of the A3243G mitochondrial DNA mutation in single pancreatic beta cells〔J〕.Diabetologia,2003;46(2):296-9.

5 Munakata K,Iwamoto K,Bundo M,et al.Mitochondrial DNA 3243A >G mutation and increased expression of LARS2 gene in the brains of patients with bipolar disorder and schizophrenia〔J〕.Biol Psychiatry,2005;57(5):525-32.

6 Zhao H,Young WY,Yan Q,et al.Functional characterization of the mitochondrial 12S rRNA C1494T mutation associated with aminoglycoside-induced and non-syndromic hearing loss〔J〕.Nucleic Acids Res,2005;33(3):1132-9.

7 李光伟,潘孝仁,Stephen L,等.检测人群胰岛素敏感性的一项新指数〔J〕. 中华内科杂志,1993;32(5):656-7.

8 Maechler P,Wollheim CB.Mitochondrial function in normal and diabetic beta-cells〔J〕.Nature,2001;414(6865):807-12.

9 纪立农,侯晓梅,韩学尧.中国人2型糖尿病人群中线粒体基因突变的发生率及其临床特点的研究〔J〕.中国糖尿病杂志,2000;8(1):72-4.

10 Omiyama Y,Furutani M,Suzuki Y,et al.A mitochondrial DNA variant associated with left ventricular hypertrophy in diabetes〔J〕.Biochem Biophys Res Commun,2003;312(3):858-64.

11 Kokaze A,Ishikawa M,Matsunaga N,et al.Combined effect of longevityassociated mitochondrial DNA 5178 C/A polymorphism and coffee consumption on the risk of hyper-LDL cholesterolemia in middle-aged Japanese men〔J〕.J Hum Genet,2010;55(9):577-81.