例谈心理课从“稚嫩”到“成熟”的转变

2024-04-27彭如心

摘要:一节“成熟”的心理课不是信手拈来、横空出世的,需要经过不断打磨、复盘。当下可供参考的心理课大多存在一些共性问题,如课程目标不明确、活动内容堆砌、問题难以回答、课堂生成性内容较少等。如何让心理课从“稚嫩”走向“成熟”?结合课例“拼图的力量——初探索人际交往的技巧”,从课程目标、活动内容、提问技巧及生成性资源四方面进行了深入阐述。

关键词:课程目标;活动内容;提问技巧;生成性资源

中图分类号:G44文献标识码:B文章编号:1671-2684(2024)09-0039-03

一、引言

为了更好地筹备一节心理课,工作几年来,我常在心理教材、知名公众号发布的心理课例、心理公开课中“畅游”,发现不少心理课存在这样的问题:课程目标不明确,活动内容堆砌,活动设置的问题让学生难以回答,课堂生成性内容较少,教师习惯将心理知识“灌输”给学生……这样的心理课我认为是“稚嫩”的,它们或是流于形式,或是教学内容堆砌且未能实现教学目标,或是轰轰烈烈的课堂活动虽能活跃课堂气氛却很难让学生有所感悟。实际教学中,在我们刚设计完一节心理课时,难免会出现这样或那样的问题,我的心理课也是从“稚嫩”开始的,经过不断推敲和打磨,才逐步蜕变,走向“成熟”。

心理课的建设、实施和完善离不开评价标准的指导。一节心理课“成熟”与否,需要依托课程评价指标来衡量,评价指标的构建可从目标、内容、活动方法、学生主体等方面考虑。济南市所构建的心理课堂评价指标体系给了我将一节心理课从“稚嫩”推向“成熟”的启示。

何谓一节“成熟”的心理课?我的理解是课程目标明确、具体,契合学生身心发展特点;活动内容具有针对性,重点突出、容量适中,能达到活动预期;教师提问巧妙,学生的主体性得以发挥,参与度高;生成性资源被充分运用,学生有所感悟和收获。

一节“稚嫩”的心理课如何走向“成熟”?接下来,本文将结合“拼图的力量——初探索人际交往的技巧”一课设计来作具体阐述。

二、心理课从“稚嫩”到“成熟”的过程

(一)课程目标的制定

课程目标是心理课的旗帜,所有活动内容都需要达成对应的课程目标。只有课程目标足够具体、明确,切入点足够小,紧紧贴合学生实际,这样的心理课开展起来才能更得心应手。目前,我们面临的最大问题是,心理课没有统一的教学大纲,没有统一的教材,因此心理课的目标要做到有所依据且紧贴中国学生实际情况,离不开《中小学心理健康教育指导纲要(2012修订)》(以下简称《纲要》)的支撑。《纲要》根据不同年龄阶段学生的身心发展特点,提出了分阶段的具体教育目标,如初中年级要引导学生建立良好的人际关系。

基于此,我校心理备课组针对初一年级学生设计了“拼图的力量——初探索人际交往的技巧”一课。在这节课刚“出炉”时,我便发现一个很严重的问题,那就是大家希望达成的目标太多了:既希望“学生了解社会焦虑的危害及聚光灯效应的含义”,又希望“学生在掌握减轻社会焦虑方法”的同时能“从活动中发掘人际交往的技巧,建立良好的人际关系”,而实际上一节课不可能面面俱到。在我提出这一疑虑后,备课组将课程目标从原来的“宽泛”调整到“精准”,最后确定为:认知目标是“学生在‘寻找拼图活动中了解自我人际交往情况”;能力目标是“学生通过‘寻找拼图活动发现问题,总结出解决方法,掌握对应的人际交往技巧,从而建立良好的人际关系”;情感目标是“学生体会到交友的乐趣”。

(二)活动内容的取舍

如果前期准备的素材都很好,可以将所有的内容都填充到课堂中吗?这显然是不切实际的,一节心理课的时长有限,活动内容需要有所抉择与取舍。在本课初始阶段,教学设计中涵盖的活动内容非常丰富,如导入时让学生选择兴趣爱好来分组、观看视频《聚光灯效应》、“寻找拼图”的体验活动、小组讨论应对聚光灯效应的技巧等。但在上课过程中我们发现,学生很明显把关注点放在了“寻找拼图”的体验活动上,已经能够从中发现和得出许多应对人际交往问题的技巧,反而在“聚光灯效应”这个点上的思考比较少。这引发了我的思考:到底有没有必要将关于“聚光灯效应”的内容放进课程当中?

正所谓“鱼与熊掌不可兼得”,考虑再三后,我们果断舍弃与聚光灯有关的所有活动环节,紧紧围绕课程目标,以“寻找拼图”活动贯穿全课,引导学生发现、记录在活动中出现的状况。例如,有的学生拼图被抢后找老师求助,有的小组不愿与他人交换拼图,有的小组快速获胜,有的学生在讲台上以“叫卖”的方式寻找目标拼图……教师可将这些状况进行归纳总结,写在黑板上,接着与学生一同深入探索这些现象背后的原因及应对策略,最后根据学生的回答,呈现本节课得出的人际交往技巧。全课围绕一个活动内容展开,层层深入。

(三)提问技巧的运用

巧妙的提问是心理课“成熟”的标志之一,也是引导学生生成性资源输出的关键。课堂上,对有些开放式的问题,学生往往不知该如何回答,例如“从活动中你得到了什么启示?”学生最怕回答这类“启示”“体会”“感悟”等开放性的问题,不仅因为他们很难马上从活动跳转到思考层面,还因为担忧内心想法暴露后得不到认可或被否定。再加上“惰性”思维的影响,课上要引导学生主动思考确实是件难事,不少学生更习惯于待在自己的“舒适区”,等着老师公布预设的答案。

本课的教学设计中,最开始针对“寻找拼图”活动设置的问题是:

1.拼图是怎么找回来的?

2.寻找的过程中比较喜欢/欣赏同学的哪些行为表现?

3.在活动中有什么感悟?

在提出这些问题后,原本活跃的气氛顿时消散,教室里变得异常安静。也许是因为问题设置过于空泛,也许是因为问题中提及的情况在活动中并未出现,也许是因为学生还没缓过神来……那么,什么样的问题才能使学生愿意回答并有更深刻的感悟呢?

查阅了关于提问技术的书籍和文献后,我们终于发现了一种非常实用的提问技巧——4F动态引导反思法。这个方法来源于英国学者罗杰(Roger Greenaway)提出的“动态回顾循环”的引导技巧。在中心引导者的引导下,问题由事实(Facts)、感受(Feelings)、发现(Findings)、未来(Future)这四个以“F”开头的单词组成,打破了传统的“我说你听,我教你学”的教学模式,有助于丰富学生的感受。在心理课堂上运用4F动态引导反思法时,引导者是教师,学生需要对活动过程进行总结,然后分享活动中的感受,接着进一步挖掘、分析活动背后的意义,最后把获得的认识、技巧应用到未来的生活中。

基于此,我们调整了提问内容,重新设计了问题。具体如下:

1.我在活动中观察到有些同学在讲台上以“叫卖”的方式寻找自己小组的拼图,这个行为让我印象深刻。你在活动中观察到了哪些让你印象深刻的行为?(Facts)

2.在活动过程中,你觉察到自己有哪些情绪?(Feelings)

3.这些让大家印象深刻的行为(例如有小组将“拼图”托付给同一位同学来完成)背后的原因可能是什么?从这些印象深刻的行为中可以提炼出什么样的交往技巧?(Findings)

4.在活动过程中提炼的人际交往技巧可以应用到未来的哪些场合?(Future)

以上问题的设计是具有层次性和逻辑性的:从现象出发,一步步深入到情感、发现和应用。如果学生对某些问题的回答存在困难,教师可以像上述第一个问题的设置那样,先分享教师观察到的内容,进行方向指引,以引发学生思考。

(四)生成性资源的运用

课堂上学生主体性的发挥是“成熟”心理课的标志之一,而主体性的发挥离不开学生生成性资源的运用。作为心理教师,不知您在心理课上是习惯于按事先设定的教学内容传授给学生心理知识,还是倾向于捕捉与主题有关的生成性资源呢?当我还是新手教师的时候,我选择了前者,因为这样的课更安全、更符合预期,是我想给到学生的,但往往是“稚嫩”的。后来在不断探索、反思过程中,我才慢慢感悟到生成性资源的魅力。生成性资源指学生与教师在课堂进行互动与交流中产生的、可影响教学工作进程的素材来源,例如学生的观点、问题、行为等。生成性资源的运用体现了“以学生为本”的教育理念,打破了以教师讲授为主的传统教学模式,丰富了教学素材,能让心理课堂变得更加生动。

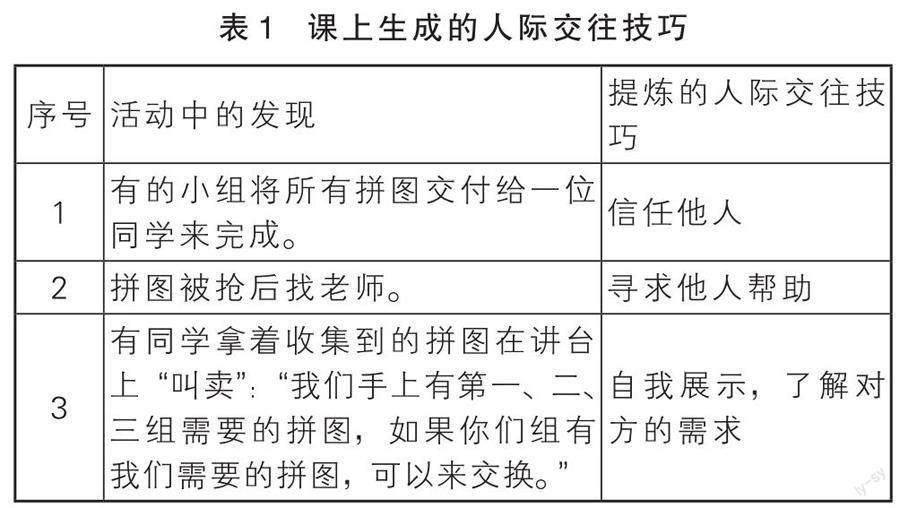

在本课最初的教学设计方案中,原本设定要传授给学生的人际交往技巧是:记住他人名字,展示自己,让对方了解自己,主动出击,客观评价自己,换位思考。但我在上课时发现,学生在活动中生成的资源并不全围绕以上内容,而是生发出了许多其他的人际交往技巧。于是,针对学生的生成性资源,我在上课时及时总结提炼,将其写在黑板上,与学生一起探讨。

表1为课上根据学生在活动中的表现提炼出的人际交往技巧,是经过与学生共同讨论逐一得出的。每个班的生成性资源都不一样,每个班都会生成独特的、契合班级风格的人际交往技巧。虽然看似很“散”,但其实所有生成性资源都是紧紧围绕着设定的目标方向(让学生初步掌握人际交往技巧)的,而且贴合学生实际,所总结的人际交往技巧是能够应用到现实生活中的。

三、“成熟”后的反思

虽然这节课例经过磨合最后已经达到我所期望的“成熟”状态,是我所追求的理想状态的心理课,但这并不意味着止步于此。在达到“成熟”之后,需要思考的方向有以下两点:

1.除了从课程目标、活动内容、提问方式、生成性资源运用这四方面着手让一节课走向“成熟”外,是否还有其他方面未考虑到,是否还有其他方式可以让心理课更“成熟”?

2.一节心理课“成熟”之后,还可以向“完美”靠近。虽然我们暂时做不到完美,但是我们可以追求完美,对此可以从哪些方面努力?

以上两个问题,将是我日后在心理课程设计中着力去探索的两个方向。只有历经多次推敲、打磨、复盘、整理,心理课才能从“稚嫩”逐渐走向“成熟”,甚至“完美”。

参考文献

[1]王晓娜,石建军. 中小学心理课堂教学评价指标体系研究[J]. 中小學心理健康教育,2022(18):4-9.

[2]中华人民共和国教育部. 中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)[Z]. 北京:北京师范大学出版社,2013.

[3]周晓芳,叶晓敏,陈海德. 心理活动课辅导目标设计之初探[J]. 中小学心理健康教育,2010(18):22-23.

[4]张竹云,周文定,廖梦琪. 4F动态引导反思法在心理健康教育课堂上的应用[J]. 教书育人(高教论坛),2022(21):98-101.

[5]彭如心. 还给学生畅所欲言的机会——心理课中生成性资源运用的必要性与策略[J]. 中小学心理健康教育,2020(34):45-46,49.

编辑/于 洪 终校/石 雪