新课标视域下地方艺校送戏入校策略探微

2024-03-25张翔升王淑明

谢 伟,张翔升,王淑明

(运城幼儿师范高等专科学校 山西 运城 044000)

一、研究背景

《关于支持戏曲传承发展的若干政策》(2015年7月)颁布以来,传统戏曲的普及和宣传力度逐年提升,各级各类学校也加强了戏曲的通识教育。为了解决师资短缺及戏曲艺术氛围不足等问题,地方艺术院校纷纷送戏入校,在服务社会的同时,自身也得到了长足发展。但戏曲入校存在剧目不精不准、观众(学生)兴趣不高、送戏活动难以持续等问题,而且这些问题已经成为我国“戏曲入校园”的瓶颈[1]。2022年版《义务教育艺术课程标准》首次将戏剧(含戏曲)列入艺术教育,成为和音乐、美术等课程并列的五个学科之一,这不仅丰富了艺术课程内容,而且体现了育人价值的变革,意在发展学生的核心素养,在标准“教学建议”部分明确强调:要设计与学生经验、社会现实和当地文化资源相关联的情景与任务,层层递进,引导学生主动积极参与艺术节活动。可以预见,在新课标一体化设计的艺术课程活动中,中小学校对戏曲入校的需求将更加迫切,质量要求也更加高深,并且要将送戏入校活动和学校艺术教育融为一体。新要求必然要有新举措,戏曲进校园实践活动如何开展,才能符合新课标的要求并更充分地发挥其育人作用呢?这个问题如果得不到及时解决,地方艺术学校送戏入校的效果就很难充分发挥出来,积极性也会受到影响。为此,我们以运城文化艺术学校蒲剧入校活动为基础,对以上问题进行溯源探微,以究其理。

新课标强调义务教育阶段的艺术课程必须以“弘扬中华美育精神,提高学生审美和人文素养为目标”,在传承中华艺术的基础上,增强文化自信和民族自信,守正创新,立德树人[2]。在文化启蒙和文化匮乏的古代,中华传统戏曲以口耳相传的古老形式,有效普及了生活常识和道德教育,其长久以来形成的戏曲语言程式也比较符合儿童的认知水平和发展规律[3],有利于我国传统戏曲在青少年群体中的传播。蒲剧集中体现了传统艺术教育的特征:选材本土化、艺术生活化、内涵道德化,特别是表演的灵活性拉近了演员和观众的距离,充分体现了“注重乡土生活,贴近身边的人与事”这一戏曲创作原则。[4]从戏曲艺术特点、心理学视角及教育生活化理念推断,蒲剧入校应该是对晋南地区中小学生进行艺术素养培育和传统道德教育的有效形式,但运城市文化艺术学校在戏曲入校初期效果并不理想,其主要原因可能在于演出者不了解中小学生的戏曲需求,特别是对个性化需求和不同年龄段的戏曲认知水平不了解,这些问题在文献研究中也鲜有结论。因此,艺校师生通过3年实践探索,运用问卷调研和对“送戏进校”方案的不断改进,充分发挥自身优势,主动创新,着力破解入校戏曲和中小学生艺术素养提升需求的有效对接难题,并通过建立艺术教学实践基地,开办艺术讲座,组建戏曲社团,持续推动艺术(戏曲)进校园的精准性。[5]本文从中小学生戏曲需求和认知水平出发,探究艺校戏曲入校的有效策略,以资中小学开展戏曲教育活动参考。

二、研究设计

选择运城市文化艺术学校(以下简称“艺校”)及其送戏学校作为研究对象。该校创建于1973年,前身为运城地区戏曲学校,目前和运城市蒲剧团等联合办学,开设有戏曲表演、戏曲音乐等专业,学生中多人次获得小梅花奖。学校具有丰富的社会文化艺术活动服务经验,从2019年起开始将送戏入校融入教育教学活动,每年11月份抽选运城市11县市区10余所中小学开展戏曲进校园活动,积极探索戏曲入校机制、途径和模式,积累了大量的文字资料、音像资料和成功案例。本研究采取了文献法、问卷调查法和访谈法等开展研究。

(一)文献法

收集了艺校2019年戏曲进校园活动的方案、文件及运城市政府相关部门批复的文件,以及演出活动总结、报道和调查报告,复制了部分演出剧目视频、演出学校意见反馈等资料。对以上资料进行分类、比较,为调查问卷数据分析及访谈提供线索和依据。

(二)问卷调查法

通过对艺校送戏学校学生进行现场问卷调查,然后对数据进行统计分析。2019年11月问卷调查主要目的是了解中小学生对蒲剧的了解状况及戏曲需求,然后对修改戏曲进校园活动方案;2021年问卷调查主要是验证送戏入校活动方案和策略的有效性。

1.2019年问卷调查。在运城市11所学校发放了自编运城市文化艺术学校蒲剧进校园调查问卷1000份,回收有效问卷966份,调查样本覆盖小学中学各年级,其中男生415份,女生551份,性别基本平衡。问卷共13道问题,包含人口学问题(学校、年龄、性别)、对蒲剧的兴趣、蒲剧认知的途径及意义等四个维度。

2.2021年问卷调查。根据2019年的调研结果,艺校对送戏入校活动方案进行了改进,经过2020年和2021年两轮实践,在2021年11月抽选运城市盐湖区6所学校,发放了修订版《运城市文化艺术学校蒲剧进校园调查问卷》650份,调查样本来自覆盖中小学生各年级,回收有效问卷631份,其中男生301份,女生330份。问卷共23道问题,包含人口学问题(学校、年龄、年级、性别)、对蒲剧的兴趣、蒲剧文化氛围、蒲剧认知途径及意义等五个维度,对蒲剧精准进校的策略进行了验证、矫正和完善。

(三)访谈法

根据文献查阅和问卷调研分析结果,用非结构式方法从演出方案设计、剧目编导演排、演出内容中的艺术元素处理、演出效果评价等方面访谈了三位老师,三人均参与了戏曲入校活动,分别担任校级领导、剧目编导和中层管理等角色。

三、问卷结果分析

(一)中小学生戏曲需求的多元化

需求是一种复杂化的需要。戏曲入校首先是一种社会需求,其次才是个人需求,社会需求最终还要通过个人需求来实现。戏曲的社会需求体现了国家的需要,一是传统文化的传承,其次是艺术文化的发展,再次是社会对未来人才艺术素养的需要,这些在我国艺术进校园的多个文件中都有明确的要求。而这些需求对个人(观众,在本文主要指中小学生)来说都是外在动机,如果采取强迫的方式,效果显然是不好的,也违背教育原则。中小学生对戏曲的需要有着自己的内在需要,这才是推动戏曲入校的真正动机。那么,中小学生对戏曲艺术的真正需求是什么呢?这种需求会受到性别差异和文化氛围、剧目类别的影响吗?调研数据统计分析有如下结果。

1.中小学生性别差异对戏曲兴趣影响差异显著

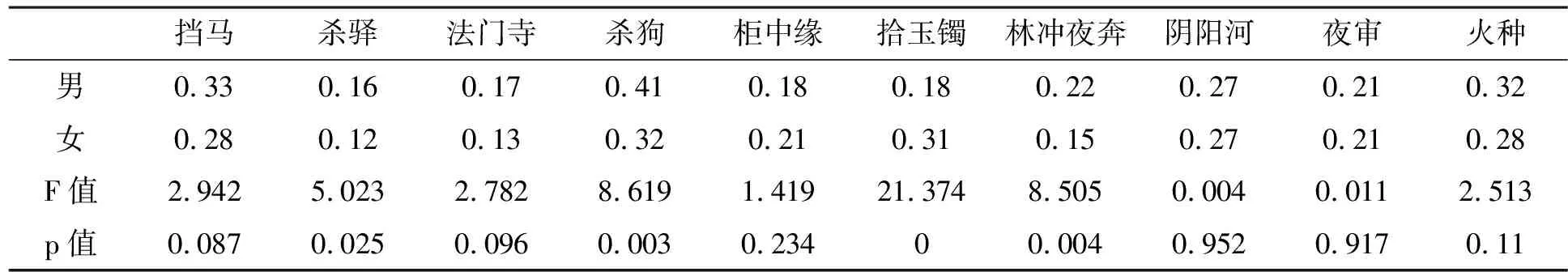

在2019年送戏剧目调研中,根据“喜欢、感兴趣的剧目”百分比统计分析得出,在10个戏曲节目中,学生感兴趣的顺序为《杀狗》(36.23%)、《挡马》(30.33%)、《火种》(29.61%)、《阴阳河》(26.6%)、《拾玉镯》(25.47%)、《夜审》(20.81%)、《柜中缘》(20.81%)等。进一步对性别因素进行统计分析(表1),在《林冲夜奔》《拾玉镯》《杀狗》三门戏曲中男生女生表现差异极显著,《杀驿》差异达到显著,女生较喜欢《拾玉镯》,男生则对《杀狗》《林冲夜奔》和《杀驿》更感兴趣。这种兴趣差异既和男女学生的性别意识及生活经验有关,也和戏曲表演内容及传统文化性别取向有关。

表1 中小学生性别差异对剧目喜爱程度影响的统计分析(F检验)

2.学校类别及文化氛围对学生戏曲兴趣影响明显

通过对2019年各校学生剧目喜欢百分比(表2)对比发现,11所参与调查的样本学校之间差异明显。在每个学校中选取有30%以上观众喜欢的剧目(视为感兴趣剧目),发现喜欢《杀狗》和《火种》的各有6所学校,是最受欢迎的剧目,这个和个人喜好基本一致。有两所学校比较特殊,一所是某县城的示范小学,学生高度喜欢《挡马》,占比65.85%;另一所是调研中唯一的职业中学,学生对戏目喜欢程度分散,最高为《杀狗》26.21%,最低为《杀驿》和《法门寺》,均为9.71%;有3所学校学生喜欢的剧目达到4种5种。根据样本学校反馈的戏曲入校总结资料分析,凡是经常性开展戏曲活动和教育的学校,学生普遍对蒲剧戏曲感兴趣,说明学生的艺术素养和学校的文化氛围及教学理念有很大的关系。

表2 样本学校感兴趣剧目情况统计表(%)

3.中小学生对有相同艺术元素的剧目表现出喜爱偏好

为了准确了解学生对剧目的兴趣点,根据2019年调查数据,对10种剧目进行了喜欢程度相关分析,发现具有正相关且相关系数最大的剧目是:《夜审》和《柜中缘》(r=0.233)、《法门寺》和《夜审》(r=0.194)、《林冲夜奔》和《法门寺》(r=0.193)、《阴阳河》和《柜中缘》(r=0.189)、《拾玉镯》和《柜中缘》(r=0.181)、《杀驿》和《阴阳河》(r=0.174)、《挡马》和《杀驿》(r=0.155)、《杀狗》和《夜审》(r=0.134)、《火种》和《杀狗》(r=0.110)。根据相关系数,中小学生对10种剧目喜爱偏好明显,其中《夜审》虽然不是大多数学生喜欢的剧目,但因为其唱腔唱词丰富、帽翅功精彩和内容贴近父子亲情,服装、脸谱、水袖、身段等传统戏曲元素丰富,因此成为10个剧目中相关关系的焦点,据此我们可以考虑剧目的选择和编排次序。

以上分析表明中小学生的戏曲的兴趣是多元化的,2021年调研数据也给出了学生对戏剧元素喜好排序,从高到低依次表现为:唱腔唱词(47.31%)服装(44.72%)脸谱扮相(34.37%)身段和音乐(28.88%),这和他们所处的环境和个人文化兴趣及戏曲元素的契合有很大关系。在对艺校资深编剧和导演访谈中我们得知,戏曲节目的遴选首先要考虑其艺术元素和学生兴趣点的吻合,如蒲剧素以“慷慨激昂,粗犷豪放”,表演技巧绝活则有扇子功、水袖功、手拍功、髯口功、帽翅功等多种,这些都成为选戏和编排剧目考虑的重要依据,要让小学生在激发兴趣的基础上萌生热爱家乡文化、传承传统艺术的急切愿望,还要让她们感受到艺术的美的体验和传统文化熏染。在访谈调研中小学女生说,之所以喜欢《柜中缘》,就是被戏曲小旦的唱腔、身段动作、碎步圆场、虚拟刺绣所吸引,领略了小家碧玉的娇柔若美、玲珑俊俏、纯朴无华和纯真可爱,也对传统文化及历史知识有了理解,非常有助于语文、历史等文化课学习。调研中中小学老师也反映,戏曲进校园活动对学生核心素养的培养也有显著的作用[6],无论是艺校还是中小学,只有充分理解新课标中的教学理念、充分尊重学生发展需求,就可以找到适合中小学生喜欢的剧目和戏曲进校的方式,把这个功在当代、利在千秋的活动办好。

(二)中小学生戏剧认知的发展水平

张厚萍认为戏曲教育层级化是艺术进校园的基本策略,是培养戏曲教育生态链的基本思路,要在不同年龄段进行不同的戏曲教育,如对小学生要激发戏曲兴趣、中学生要培育戏曲习惯、大学生要培养戏曲欣赏能力[7]。那么,为什么要进行分层教育呢?中小学生的戏曲教育是否也存在分层的实践基础呢?我们在2019年的调研活动,对这些问题有一些数据方面的支持和解释。

1.儿童对戏剧的认知兴趣广度随年龄增长呈现“U型”分布

表3显示,2019年的调查样本对戏剧认知的年龄特征明显。《杀狗》是各年龄段都喜欢的戏曲,特别是8、9、11、12四个年龄;10岁儿童最喜欢的是《挡马》。小学生还比较喜欢《火种》和《挡马》。按30%为喜欢标准,11岁是小学生戏曲兴趣最广泛的阶段,喜欢的剧目达6个,占整个剧目的60%,而且对其余四个剧目的喜欢程度在6—18岁年龄段中也比较靠前。相反的是,10岁阶段的儿童对《挡马》情有独钟(占比53%),而对其余九个剧目除了《拾玉镯》《杀狗》达到28%外,其他都在20%以下。从12岁开始,儿童对剧目兴趣集中在2—3个剧目,到高中阶段每个年龄段都只有一个喜欢的剧目,分别是《挡马》(16岁,34%)、《拾玉镯》(17岁,30%)、《杀狗》(18岁,31%)。以13岁为界将样本分为2类,在13岁以下(小学生)的476人,13岁以上的490人,基本平衡,比较发现小学生较喜欢《挡马》(34%)《杀狗》(43%)《火种》(33%)《阴阳河》(29%),而中学生比较喜欢《杀狗》(30%)《拾玉镯》(27%)。可见,培养中小学生戏曲应该从早抓起,11岁(小学5年级)是最佳时期,从调查结果可以看出,这一时期的学生不仅喜欢动作表现性强的剧目,也喜欢唱词多、推理性强的剧目,因此表现出对剧目广泛的兴趣。从心理发展的特点看,皮亚杰认知发展理论认为,11岁的儿童正处于具体运算阶段(7—11岁)和形式运算阶段(11—16岁)分界期[8]91-92,儿童在这一阶段开始对世界进行多维度思考,能够运用逻辑推理、归纳分析或演绎的方式解决问题,这些特质显然有利于其对戏曲剧目进行深度理解、培育真兴趣、产生真感受。

表3 调查样本感兴趣剧目年龄特征统计表

2.学校戏剧文化氛围对学生戏剧欣赏水平和审美意识影响显著

对2019年数据做相关分析发现:随着年龄增长,接触戏剧的学生百分比在增加,这是总的趋势,相关程度达到显著(r=0.297,p=0.000),但随着接触戏曲百分比提升,年龄的增长,中学生对剧目喜欢的程度却在下降。相关分析发现,是否接触过戏曲和对剧目感兴趣不相关(表4),但学校戏剧文化氛围对学生对剧目的欣赏水平和审美意识影响很大。比如调研中发现芮城七一小学,在艺校戏曲进校园后,对蒲剧感兴趣的同学就成立了一个戏曲社团,同学们活动非常积极,排演的剧目《拾玉镯》参加了山西省网络春晚并获得优秀节目,在调研中发现该校学生剧目欣赏水平不再停留在戏曲外在的元素上(如动作、服饰等),而是关注到剧目的故事情节、逻辑推理等深层次元素,而这样的认知水平只有中学生才能普遍达到。也就是说学生欣赏剧目的水平有一个单维向多维、表面到内在、动作形象到抽象推理的过程。在组合戏剧时不仅要关注动静结合等艺术性,也要充分考虑到观众年龄段的认知水平和习惯。这样才能真正让学生不仅感觉到了戏剧的“闹”,还能体验到戏曲的“情”和“妙”,对传统戏剧形成一个立体的、全面的认识。

表4 接触过戏曲的学生和对剧目兴趣相关分析

四、研究结论与建议

(一)结论

艺术是运用特定的媒介、语言、形式和技艺等塑造艺术形象,反映自然、社会及人的创造性活动。艺术的价值在于为人民服务的,校园艺术是为学生的发展服务的,其目的是在提高学生艺术素养的同时,立德树人,传承文化,并为学生的全面发展提供有益帮助。通过艺校3年多的送戏实践活动,根据其送戏入校方案、工作总结及师生访谈,结合2021年11月的第二次调研数据分析,依据2019年调研的初步结果,经过系统比较我们得出了如下结论。

1.遴选入校戏曲应当满足学生多元化需求

送戏入校首先要解决的是“为谁送戏”“送什么戏”的问题,也就是遴选什么类别的戏曲剧目才能达到育人之效果、课程标准之要求。要解决这个问题,就要以学生艺术体验需求为核心,以国家育人需求为导向、以艺术学校发展需求为基础,统筹设计和打造送戏的内容。根据调研结果,遴选戏曲首先要考虑的就是学生对戏曲的多元化需求问题。从调查结果发现,取材于学生周边为人所熟知的人物和事件,将中小学生所熟知的内容呈现在舞台之上,从细微之处着手,使艺术更贴近他们的生活,他们才能更加直观地领略和感受到蒲剧艺术的魅力。譬如《杀狗》,所有学生都有吃面条的经历,大部分学生可能煮过面条,在面条汤中添油加醋也是常事。小演员的调皮、诙谐,也很符合儿童时期的“游戏”和“恶作剧”心理。新课标明确指出,要重视学生在学习过程中的艺术感知及情感体验,激发学生参与艺术活动的兴趣和热情,使学生在欣赏、表现、创造、联系(融合)的过程中,学习和领会中华民族艺术精髓,增强中华民族自信心与自豪感;了解世界文化的多样性,开阔艺术视野。艺校在传统戏曲演出过程中,充分使用灯光、动画等现代艺术,还引导学生制作道具、服装、脸谱等,以满足和培养学生的好奇心和探究欲望,体会中华文化的博大精深。

2.精准组织戏曲剧目应当考虑到中小学生认知水平的层级化

艺术学校送戏入校的观众是学生,年龄特征是学生的基本属性。尽管不同的学生有个性化需求,但同一年龄段(学段)的学生对艺术的认知水平基本是一致的。这就要求我们在组戏时要考虑艺术学习规律,体现学生身心发展阶段性、连续性的特点。小学低年级学生,艺术学习的方式主要是“唱游”[9],喜欢节奏感和边唱说边动作,这就需要安排一些唱念做打元素丰富的戏曲,如《杀狗》。儿童教育家奥尔夫认为:“音乐构成的第一要素是节奏,而不是旋律”,蒲剧的唱腔及音乐伴奏具有很强的节奏感,演员的身段、动作以及台步都有律动感,这些都非常符合新课标的要求。根据学生认知从感知体验到抽象理解发展的基本路径,在低年级剧目中多呈现脸谱、服饰和变化的唱腔,继而呈现有节奏的、表达不同情绪情感及其含义的动作,如台步、帽翅、水袖、抬轿、策马等,最后可以考虑唱词剧情的跌宕起伏。在培养学生欣赏美的同时,可以采取多种方式鼓励学生参与到演出活动中,如学唱、准备道具、参加讨论及戏曲社团等,达到新课标要求的一体化设计和多学科融合创新之目标。

(二)建议

新版义务教育艺术课程标准强调:艺术课程应以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,着力加强社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化的教育[10],如何继承和发展光辉灿烂、绚丽多彩的中国传统艺术,让艺术的光辉照入每个学生的心底,是艺术教育工作者一直在探求的问题[11]。根据课程标准的基本准则、学生戏曲多元化需求特征及中小学生认知水平层级化发展特点,结合艺校实践经验总结,本研究发现送戏入校有以下可行的策略。

1.认真梳理需求。戏曲进校园是我国教育方针“五育并举”的重要手段、是培养民族自信和文化自信的重要途径,是传统艺术发扬光大、后继有人的重要举措,也是艺术学校培养新人、服务社会的价值体现,更是中学师生活跃校园文化、促进自身和谐发展、学习戏曲知识与技巧、展现人生才华的绝佳路径。这就需要戏曲进校的工作要认真筹划、多方调研、精心设计,要积极拓展表演内容。艺校在2019年就制定了详细方案[12],并根据调研和演出反馈于2020年修改了方案,把眉户、道情和芮城线腔等本地戏曲也纳入表演计划,2021年又增加了川剧变脸、黄梅戏等剧种片段,充分体现了“以人为本”的育人理念,为学生拓展艺术视界提供了很好的条件。

2.灵活编排剧目。艺术为人民,戏剧的编演就要心中有观众。为满足不同基础、年龄和兴趣的观众爱好,艺校推出了演出节目餐单,让师生提前点单备“菜”。艺校在2019年就招聘了5名老师进行为期3年的戏曲编创,如为小学生创作的《悯农》,结合演员变声期特点创编的红色剧目《火种》,既有戏剧艺术,更含传统文化和劳动教育、革命信念教育,彰显了“立德树人”的根本理念。根据调研中学生反映喜欢流行歌曲、爱看“抖音”、动画片等,创作人员在编演中积极创新,将一些现代元素尽量揉入传统蒲剧,引起了小观众一致好评。

3.积极沟通互动。艺校积极组织老师们到学生中进行访谈,利用演出前后、演出间隙积极和学生互动,通过讲座等活动普及戏曲知识,提升学生学习戏曲的动机,让学生掌握一定的戏曲语言程式,为理解剧目做好准备。

4.融入校园生活。戏剧进入校园的形式是多样的,演出只是主要形式。为了巩固传承效果,举办艺术讲座、召开小戏迷座谈会、举办戏曲社团、成立戏曲教学实践基地等等,都是浓厚学校艺术气氛的好方法好途径。特别是围绕戏曲打造艺术特色社团,是艺术和学校教学融合的最好途径,譬如戏剧服饰社、戏剧表演社、戏剧道具社、戏剧创作社和戏剧技术(灯光、音效、动画等)服务社等等,学生们在“做中学”,让戏剧艺术以浸润的方式和师生学习混为一体,这也正是戏曲进校园的理想目标和境况。