营商环境对区域协同创新的影响研究

——基于中部六省的面板数据

2024-03-25马燕飞王成城

马燕飞,王成城

(安徽大学 管理学院,合肥 230000)

一、引言

创新是支撑经济高质量发展的主要驱动力[1]。党的二十大报告提出,创新要始终贯彻于党和国家的一切工作中,同时必须摆正创新在我国现代化建设全局中的重要战略地位。区域协同创新不同于以往的“创新”,需要整合区域间的创新主体和创新资源,形成协调发展、优势互补的格局。但区域间的合作往往面临诸多挑战,协同创新活动的开展会受到区际间地理、制度、文化等因素的制约,各地区之间能否无障碍合作成了一个备受关注的话题。

作为重要的制度安排,营商环境在提升政府治理效能、突破发展瓶颈等方面发挥着极其重要的作用。一方面,营商环境的优化有助于增强研发投入、促进技术创新[2]、提高全要素生产率[3],进而助推经济的高质量发展[4]。另一方面,区域营商环境的优化能够降低生产成本、打破地域藩篱,大大减小成本和距离对跨区域创新的影响。那么,营商环境能否推动区域间的协同创新?营商环境中的哪些环境要素会对区域协同创新产生影响?现有研究尚未对以上问题给出较好的回应。在中国经济全面转型的时期,厘清营商环境和区域协同创新之间的关系,推动产业转型升级,将为全力实现高质量发展目标贡献新思路。

二、文献综述

关于营商环境的研究主要基于以下三个方面:一是理论方面。娄成武和张国勇[5]认为营商环境是地区市场主体所面临的发展环境的总和。李燕凌和钟传康[6]指出政府外部引导的技术、人才和基础设施因素与内部直接管辖的政务服务因素相互交织,共同影响了政府营商环境的建设。二是构建评价体系和测度方面。李志军和张世国(2019)[7]基于科学性和可量化原则,构建了包含政府效率在内的6个一级指标和17个二级指标的营商环境综合评价体系,研究表明优化营商环境水平可以从破解融资困境、提高政府服务效率及优化人才供给等方面着手。张三保、康璧成[8]将“十三五”规划纲要关于营商环境建设的四个环境层面,纳入中国省份营商环境评价指标体系内,最大程度地反映中国各省份的营商环境建设情况。三是经济后果方面。杜运周和刘秋辰[9]结合NCA和QCA两种新兴方法,分析发现不同营商环境生态会导致有差异性的城市创业活跃度。Gogokhia和Berulava[10]通过主观估值的方法来衡量营商环境指数,发现营商环境指数能显著促进劳动生产率。Estev?o和Lopes[11]以非洲国家为研究样本,认为只有创造出一个有利于企业成长和发展的营商环境才是消除贫穷的根本之策。

区域协同创新作为一种高效的创新,需要通过一定区域内经济、资源等的互相协同来实现整个区域效益的最大化[12]。现有文献涉及区域协同创新的研究主要体现在:一是理论层面。陈劲和阳银娟[13]指出协同创新是在国家意志的引导和机制安排下,促进各创新主体发挥出各自优势、整合互补性资源,促进科技创新活动的开展和创新成果的转化。Kashani和Roshani[14]提出并丰富了国家创新系统、区域创新系统等多尺度创新概念。颜廷标[15]认为创新是以知识增值为核心,以企业、高效及科研机构等为创新主体的价值创造过程。二是实证层面。鲁继通[16]构建复合系统协同度模型对京津冀区域各子系统协同创新有序度及整体协同度,进行实证研究。李琳和刘瑞[17]运用拓展DEA法对长三角和长江中游两大城市群的协同创新水平进行测度,并采用空间计量模型实证考察创新要素对城市群协同创新的影响作用。汪凌和邹建辉[18]构建了协同创新水平指标,并结合Theil指数及莫兰指数等对长江经济带各省的协同创新水平的区域差异和空间分布进行分析。

与本文研究联系较为密切的研究多集中于探讨营商环境对创新的影响。研究主要集中于以下两个方面:一是从局部出发考察营商单一环境要素对创新的影响,如Cai和Chen[19]指出创新的产出数量与质量可以同时受到税收优惠的作用。吉赟和杨青[20]认为高铁的开通,能拉近高级技术人才和企业之间的距离,沿线企业的专利授权和申请量也会随之增长,进而对企业创新产生影响。钟腾、罗吉罡和汪昌云[21]以地方人才引进政策为研究样本,发现我国地方政府人才引进计划对创新的作用是通过扩大研发投入来实现的。二是基于全局的视角考察营商环境综合指标体系对创新的影响,如魏下海、董志强和张永璟[22]等认为良好的制度环境下,企业家能将更多的时间精力投入到企业的日常经验管理活动中来。何凌云和陶东杰[23]指出良好营商环境的打造,对企业投资信心的增加、研发投入力度都具有助推作用。夏后学、谭清美和白俊红[24]发现优化营商环境能有效调节寻租对企业创新的负面影响,从而提高市场创新活力。杨仁发和魏琴琴[25]肯定了营商环境对城市创新能力的显著提升,但会因区域、城市行政等级和城市规模的不同存在差异。可见,有关营商环境对创新影响的相关研究已较为丰富,但在两个方面仍略有欠缺:①大多研究仅仅强调了营商环境对地区创新的静态影响,忽略了对一定范围内地区间相互合作的动态创新的影响。②研究多集中于从国家、企业等宏微观层面考察营商环境对创新的作用,缺乏区域层面的中观分析视角。

鉴于此,本文选取2012—2022年中国中部六省的面板数据,将营商环境纳入区域协同创新的分析框架,试图在以下三个方面有所贡献:①通过构建了双向固定效应模型实证检验营商环境这种制度性环境对区域协同创新的影响,为进一步促进区域协同创新提供了一个新视角。②中部六省作为全国经济的重要枢纽,其营商环境的优化对推动我国新发展格局、实现高质量发展过程中具有重要战略意义。本文将中部六省纳入本文研究对象,提供中观层面的分析视角。③基于异质性视角,检验营商环境不同子环境要素对区域协同创新的差异化影响,为进一步优化营商环境,营造良好的协同创新氛围提供可行路径。

三、研究设计

(一)模型构建

为了检验营商环境对区域协同创新的影响,构建了以下双向固定效应基准回归模型:

Synit=β0+β1beit+μXit+λi+vt+εit

(1)

在公式(1)中,Synit表示i地区t时期的区域协同创新,beit表示i地区t时期营商环境,Xit表示为其他影响区域协同创新的控制变量集,λi为个体固定效应,vt为时间固定效应,εit为随机扰动项。

(二)变量选取

(1)被解释变量:区域协同创新(Syn)。本文借鉴白俊红等(2015)[26]的研究,通过构建复合系统协同度模型对中部各个省份区域协同创新的协同度进行测算,以此来衡量区域协同创新水平。协同理论认为协同就是各个子系统间的交互协调,从而形成整个系统的有序联合,具体见表1所示,并根据以下公式对各个子系统序参量的有序度进行计算:

(2)

表1 区域协同创新序参量指标体系及赋权表

(3)

(4)

上述公式(2)~(4)中,公式(2)中hji为序参量,指标属性可正可负,uj(hji)的值大小体现出对系统有序的贡献性大小。公式(3)中uj(hj)为子系统Sj的有序度,其中wi表示各个序参量的权重,权重越大,影响越大。公式(4)计算整个系统的协同度,syn表示的是复合系统整体协同度,取值范围为[1,-1],值越大,取值表示整体的协同水平。

各个序参量的权重通过熵值法计算得出。首先将指标分为正向指标和负向指标,并对依次对其进行标准化处理;其次计算出各个指标的信息熵;最后根据信息熵计算出指标权重,具体过程可参见刘新智和黎佩雨(2022)的研究[27]。

(2)解释变量:营商环境(be)。目前学界关于营商环境的测量指标并不统一,大多基于《中国城市竞争力蓝皮书》中的营商环境竞争力排名以及采用世界银行集团每年发布的《全球营商环境报告》中的指标进行测量,本文借鉴了《管理世界》经济研究院“中国城市营商环境评价研究”课题组[28]的研究成果,并在此基础上考虑到数据的可获得性,构建了5个一级指标和16个二级指标。具体如下:一级指标市场环境(0.188)包含了人均GDP(0.064)、固定资产投资总额(0.062)、当年实际使用外资金额(0.062)这3个二级指标;一级指标公共服务环境(0.247)包含了年末实有道路面积(0.062)、全年供水总量(0.064)、医疗卫生支出(0.060)、供气能力(0.061)这4个二级指标;一级指标金融环境(0.180)包含了年末金融机构各项存款余额(0.059)、年末金融机构各项贷款余额(0.059)、金融从业人员(0.061)这3个二级指标;一级指标人力环境(0.190)包含高等院校在校学生(0.063)、年末单位从业人数(0.064)、平均工资水平(0.063)这3个二级指标;一级指标创新环境(0.196)包含科学支出(0.066)、发明专利授权量(0.067)、R&D人员全时当量(0.063)这3个二级指标;权重采用熵值法对区域营商环境进行测算,具体流程同上。

(3)控制变量:影响区域协同创新的因素是多种多样的,为尽可能地控制其他因素对其产生影响,从而避免估计结果产生偏差,在借鉴已有研究经验[29-30]的基础上,本文将金融发展水平(Fin)、基础设施水平(Infra)、地区人力资本(Inhum)、对外开放程度(Inopen)、产业结构(Ind)和政府支持(Gov)这六个变量纳入控制变量的范围。

(三)数据选取与来源

中部地区作为全国经济发展的骨干支撑,在我国向高质量发展转型的过程中担负着重要时代使命。中部地区承东启西、连南接北,在东、西部输送电力、能源、矿物质和原材料的过程中担任了重要传送枢纽的作用,同时中部地区的崛起也有利于协调东西失衡、缩小南北差距,是我国区域协调发展战略的关键一环。

鉴于此,本文采用山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六个中部省份2012—2022年的数据作为研究样本,研究数据来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《各省统计年鉴》等数据库,部分缺失数据通过手动搜索获取,个别仍搜集不到的数据利用线性插值法进行补齐,变量的描述性统计如表2所示。

表2 各变量的描述性统计

四、实证检验与结果分析

(一)基准回归

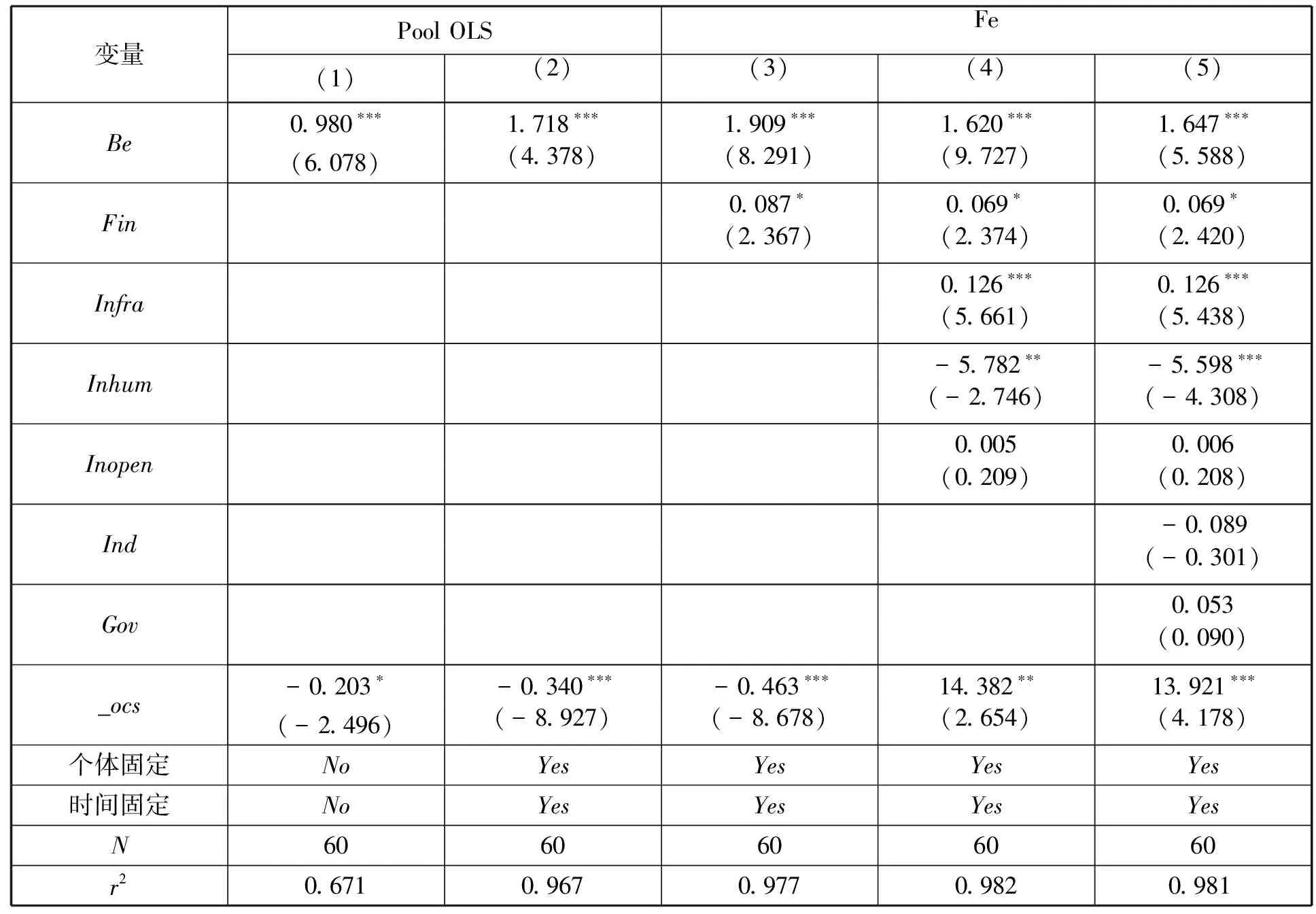

为了避免多重共线性可能造成的影响,在进行基准回归之前,先对所有回归变量的方差膨胀因子进行计算,结果表明所有变量的VIF值均小于10,其中最大为3.69,均值为2.53。为了选择适当的回归模型,本文进行了Hausman检验,检验结果拒绝原假设,故采用了控制时间变量和个体变量的双向固定效应模型进行实证分析,所得结果如表3所示。列(1)为混合OLS模型的回归结果,列(2)~列(5)报告了双向固定效应模型依次加入控制变量的估计结果。从表4的估计结果来看,营商环境均在1%的水平上对区域协同创新产生作用,这说明持续优化的营商环境能显著推动区域协同创新水平的提高。良好的营商环境能够营造宽松、自由的创新氛围,从而促进创新要素在地区间的自由流动,并将不同的创新主体联合起来,形成一个相互交流、相互合作的研发合作网络,从而促进协同创新活动的顺利开展。

表3 基准回归

表4 稳健性检验结果

(二)稳健性检验

为了确保前文分析的可靠性,从以下五个方面进行稳健性检验:

(1)更换解释变量。本文基准回归中的营商环境测度是通过熵权法进行综合指标的衡量,这里进一步采用主成分分析法重新衡量营商环境的综合水平。在这之前,需要对营商环境的16个指标进行和检验,检验结果显示值为0.830,检验结果在1%的水平上显著,表示适合进行主成分分析。将基于主成分分析的营商环境综合指标重新进行双重固定效应回归,表4列(1)的估计结果表明,营商环境仍在1%的水平上显著促进区域协同创新水平,支持了基准回归的结论。

(2)考虑到营商环境作为一种制度环境,对区域协同创新所产生的影响需要一定的时间,同时缓解可能存在的反向因果问题,选择营商环境的滞后一阶与滞后二阶作为替代变量,分别重新参与回归,估计结果如表4列(2)~(3)所示,结果表明在进行了变量替换以后,营商环境对区域协同创新的影响仍然显著为正,进一步支持了基准回归的结果。

(3)增加城市化水平(urban)作为控制变量,重新进行回归,结果如表4列(4)所示,营商环境的系数估计值仍然在1%的显著水平下为正,进一步证明了营商环境能显著促进区域协同创新这一结果的稳健性。

(4)选择营商环境的一阶滞后项作为其自身的工具变量并采用法进行估计,结果如表4列(5)所示。首先,检验显著拒绝了原假设,即所选工具变量没有识别不足的问题,结果也显著大于中10%偏误的临界值,拒绝原假设,说明选取的工具变量是合理有效的。其次,第二阶段回归中营商环境对区域协同创新的影响系数同样显著为正,与基准回归一致,再次验证了中部六省营商环境的持续优化对区域间的协同创新水平有着正向促进作用。

(三)异质性检验

营商环境由各个子环境要素组成,各个要素对区域协同创新的影响必然存在差异,因此,以营商环境的5个子环境分别作为解释变量,被解释变量仍然为区域协同创新,回归结果如表5所示。根据表5的估计结果来看,在营商环境的各个环境要素中,市场环境、公共服务环境、人力环境、创新环境均促进了区域协同创新水平的提升,而金融环境对区域协同创新起到阻碍作用,表明营商环境各要素对区域协同创新的影响存在显著差异。具体而言,列(5)的系数在1%的水平上显著为正,表明创新环境对区域协同创新的促进作用最强。协同创新需要不同的创新主体和创新资源跨越时间、空间的约束在区际之间流动,只有在开放的创新环境中才能顺利进行。列(1)的和列(2)的回归系数均在5%水平下显著,表明市场环境、公共服务环境对区域协同创新的促进作用次之。良好的市场环境和公共服务环境,有利于优化创新主体开展创新活动的资源配置,在一定程度上规避可能存在的风险,促进协同创新活动的进一步开展。列(4)的回归系数为正但不显著,表明人力环境对区域协同创新的促进作用较小,这说明当前中部六省人力资源较为匮乏,优秀人才主要向北上广深等一线城市流动,人才保有率较低。列(3)的对区域协同创新起到了阻碍作用,说明受到全球金融波动的影响,致使国内金融环境不甚乐观,很多企业和科研机构仍在为紧张的资金问题而奔波,在一定程度上阻碍了区域协同创新水平的提升。总的来说,相较于提升金融环境和人力环境水平,提升创新环境、市场环境和公共服务环境对推动区域协同创新具有更重要的意义。

表5 营商环境各要素与区域协同创新的回归结果

五、结论和建议

(一)结论

在国内国际双循环的新发展格局背景下,促进区域各环节畅通尤为紧迫,营商环境在这个过程中发挥着举足轻重的作用。而协同创新作为区域间创新合作的高级形态,能有效构建区域的经济高质量发展。因此,探究营商环境对区域协同创新的影响显然更加具有现实意义。鉴于此,本文以我国中部六个省份2012—2022年面板数据为样本,构建了双向固定效应模型考察营商环境对区域协同创新的影响。研究发现:(1)营商环境能明显促进区域协同创新水平的提升。从表3中可看出营商环境的影响系数在1%的水平上显著促进了区域协同创新水平的提高。(2)营商环境能显著促进区域协同创新这一结论具有稳健性。如表4所示,在变更解释变量的测量方式、更换解释变量和增加控制变量等一系列稳健性检验后,结果均仍支持营商环境能显著影响区域协同创新这一结论。(3)营商环境各个子环境要素对区域协同创新的影响存在异质性。从表5中可以看出,系数在1%的水平上显著为正;ME和PSE回归系数均在5%水平下显著;HE回归系数为正但不显著;FE的回归系数为负。因此,市场环境、公共服务环境和创新环境对区域协同创新都存在显著的正向影响,人力环境对区域协同创新有正向作用但不明显,而金融环境则对区域协同创新起到阻碍作用。

(二)建议

根据研究结论,本文提出如下建议:

1.进一步优化营商环境,借助制度环境引导各区域创新主体的合作交流、创新资源的合理配置以及推动区域间创新要素的畅通流动,营造出一个良好的区域协同创新环境。本文研究结论表明营商环境的优化总体上有利于区域协同创新水平的增强,但实际上各地营商环境水平高低不均,将会对我国总体经济的高质量发展产生不利影响。只有良好的营商环境才能够激励各协同创新主体积极参与到创新活动中去,吸引众多高素质人才的流入,充分激发整个城市集群的创新热情和创新氛围。因此,中部六省在各具地方特色和优势的情况下,持续优化营商环境,加强彼此之间的联动合作,各扬所长、齐头并进,不断缩小地区差异,使得中部地区的整体实力和综合竞争力得到进一步提升。

2.政府应出台相关创新规划和政策,不断加大对协同创新的支持力度,避免区域的分割或封锁,更好发挥协同作用。通过政府补贴、政策优惠、设立创新技术资金等一系列有力措施,有效减小创新主体协同创新的阻力,满足区域创新的人才需求和资金需求,同时,协调好政府、企业和市场三者的关系,高效地结合市场在创新资源配置中的决定性作用与更好发挥政府作用,促进区域协调发展。中部六省产业结构较为单一,需要在核心技术上不断攻关克难,在加快新旧动能和高质量发展的道路上不断发力,全力发展战略性新兴产业。

3.鉴于营商环境各子环境对区域协同创新的影响存在差异性,各区域应结合自身的经济情况、资源禀赋和发展需求,因地制宜地制定营商环境优化战略,促进区域间的协同水平。中部六省应根据各地区情况进一步优化和完善营商各要素环境,“环境就是生产力”,创新环境是促进区域创新活动顺利进行的重要保障,是对区域“软环境”和“硬环境”好坏程度的重要展现,提升创新环境是推动实现区域间可持续创新的抓手,根据本文的数据结论,营商环境建设的人力环境和金融环境是未来攻克的重点方向;公平、透明、可预期的良好市场竞争环境,能够激发各大创新主体的创新热情,更好深入实施公平竞争政策;提高公共服务水平能为创新主体提供更优质的服务,对吸引优秀创新人才聚集、带动先进研发技术的流入具有重要拉动作用。

(三)研究不足与展望

本文虽进一步厘清了营商环境与区域协同创新的关系,但仅仅只是针对二者关系的基础性研究,还存在一定的局限性:本文研究时间为2012—2022年,但期间受公共突发卫生事件扰动,研究结论的普适性方面可能会存在一定不足,未来研究可以扩大时间跨度,进一步探索营商环境对区域协同创新的长效影响机制;受制于数据收集的可得性,本文主要基于中部六个省份总体10年的数据进行研究,样本量较少,对其他区域的借鉴性可能存在不足。后期研究可以扩展至全国范围内各个中小型城市的营商环境和区域协同创新情况,全面分析不同区域间的差异性问题。