民国时期乡村建设中的统计绘图

2024-01-22王娟唐华仓

王娟 唐华仓

摘 要:利用晚清民国期刊全文数据库,通过浏览和阅读民国时期经济类期刊的学术论文和调查报告,发现在农村经济研究与乡村建设实践中运用了大量的统计图表,特别是各种绘图构思巧妙,美观大方。柱形图、饼图种类繁多,功能丰富。精美的手工绘图,反映了早期乡建人士聪明才智和绘图技巧。

关键词:民国时期;乡村建设;统计绘图

统计图表是经济工作与理论研究的基础性工具。统计学大致是清末开始传入中国的,到民国时期,大量欧美留学生归国,统计学理论与方法全面传入中国。在众多归国留学生中,与统计学专业相关的博士有32位。作为第一个全国性的统计学社团,中国统计学社于1930年成立。也就是说,在民国时期,统计方法的运用在我国才刚刚兴起。尽管如此,在经济工作和研究中,已经开始大量使用统计图表。由于条件限制,图表主要由手工绘制。

大量的统计图表主要出现在农村经济调查报告和墙报中。在乡村建设实践中,知识分子面向农民,通过绘制统计图表,公开展示和宣传建设成果。在20世纪30年代初期,有75%~85%的人口生活在农村。农村问题是中国的根本问题,救中国就必须救农村。以梁漱溟、晏阳初为代表的知识分子,带领自己的团队,深入乡村,从事乡村改造与实验。根据南京国民政府实业部的调查,高潮时期,全国从事乡村工作的团体有600多个,先后设立的各种实(试)验区有1 000多处。遍布全国的乡村建设运动,不仅促进了农村经济的发展,也激活了农业经济理论方面的研究,农业农村经济研究是当时经济研究的主流。很多乡村建设的研究与实践成果,以文字和图表的形式被当时的期刊留存下来。

一、统计图来源

在《晚清民国期刊全文数据》中,按照经济、金融、合作、乡村、农村等关键词搜索文献,然后按照文献刊登的期刊检索其刊登的全部论文,通过对关键词和期刊之间的反复交叉检索,对重点期刊和文献逐期逐页浏览,截取其中有价值的各式统计图例50余幅。

当时在全国有几十种经济类期刊,农业经济类的期刊最多,也办得最好,如《中国农村》(上海,1934.10—1943.5)、《农村经济》(江苏镇江,1933—1937)、《乡村建设》(山东邹平,1931—1937)、《乡建通讯》(浙江丽水,1939—1943)、《农民》(农业经济专号)(北京,1925—1932)、《乡村改造》(河南辉县,1932—1937)、《农村合作》(江西南昌,1932—1935)、《村治》(北平,1930—1935)、《乡村运动周刊》(1937.4—1937.9)、《北碚月刊》(四川巴县,1937—1949)等。

数据库档案文件都是纸质原文扫描和拍照件,文中的例图都是截取的原图,仅使用修图软件进行了简单的修复,基本保持了原貌,并且在文中均标注了每例绘图的来源,以供查询。

二、统计图鉴赏

现在的统计绘图,几乎全是电脑制作的。各种统计分析与绘图软件,功能越来越强大。民国时期,没有电脑,更没有软件,但先辈们仍能通过手工绘制出形式多样的统计图,柱形图、饼图、折线图应有尽有,也为现在电脑作图提供了模板。

(一)柱形图

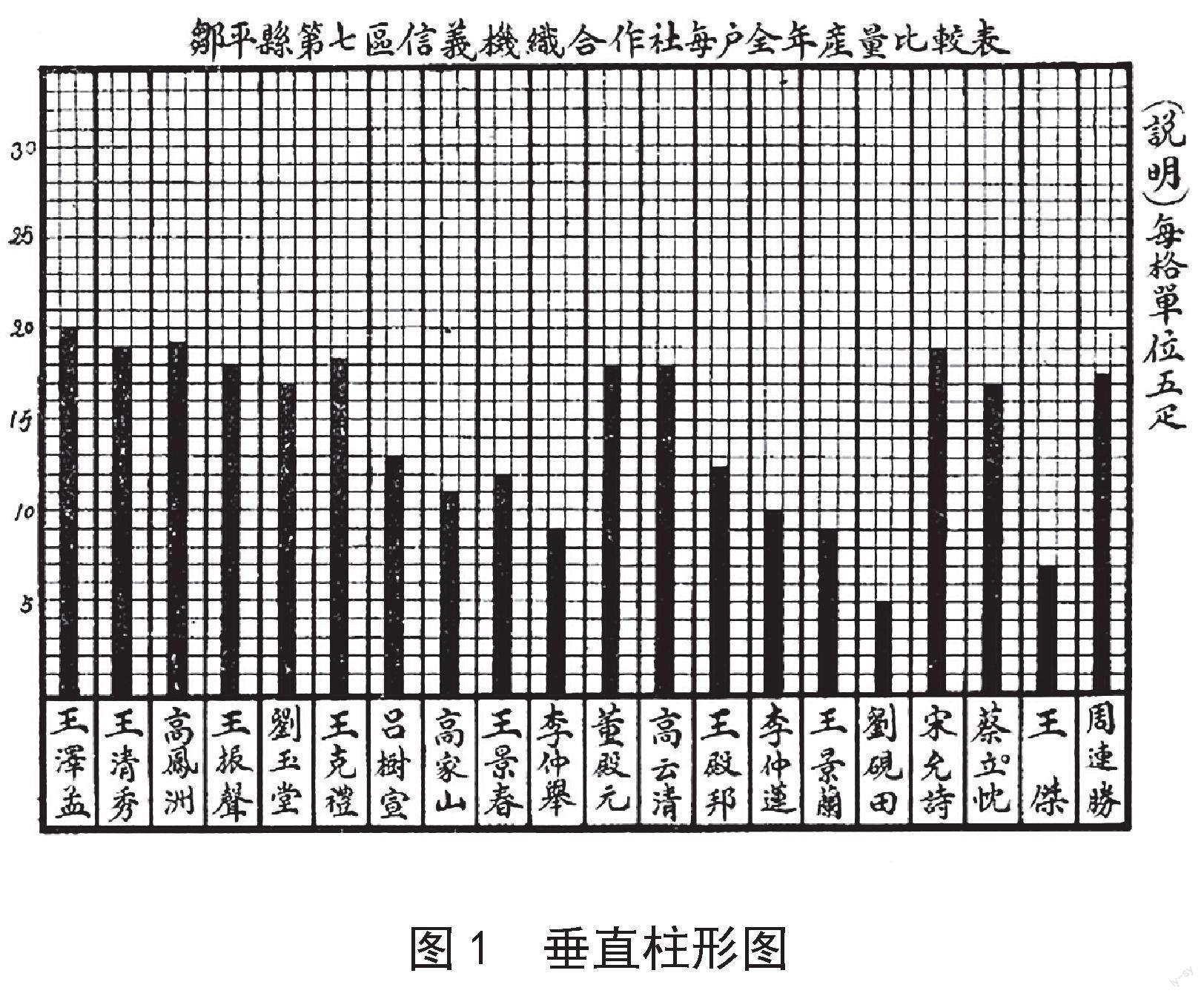

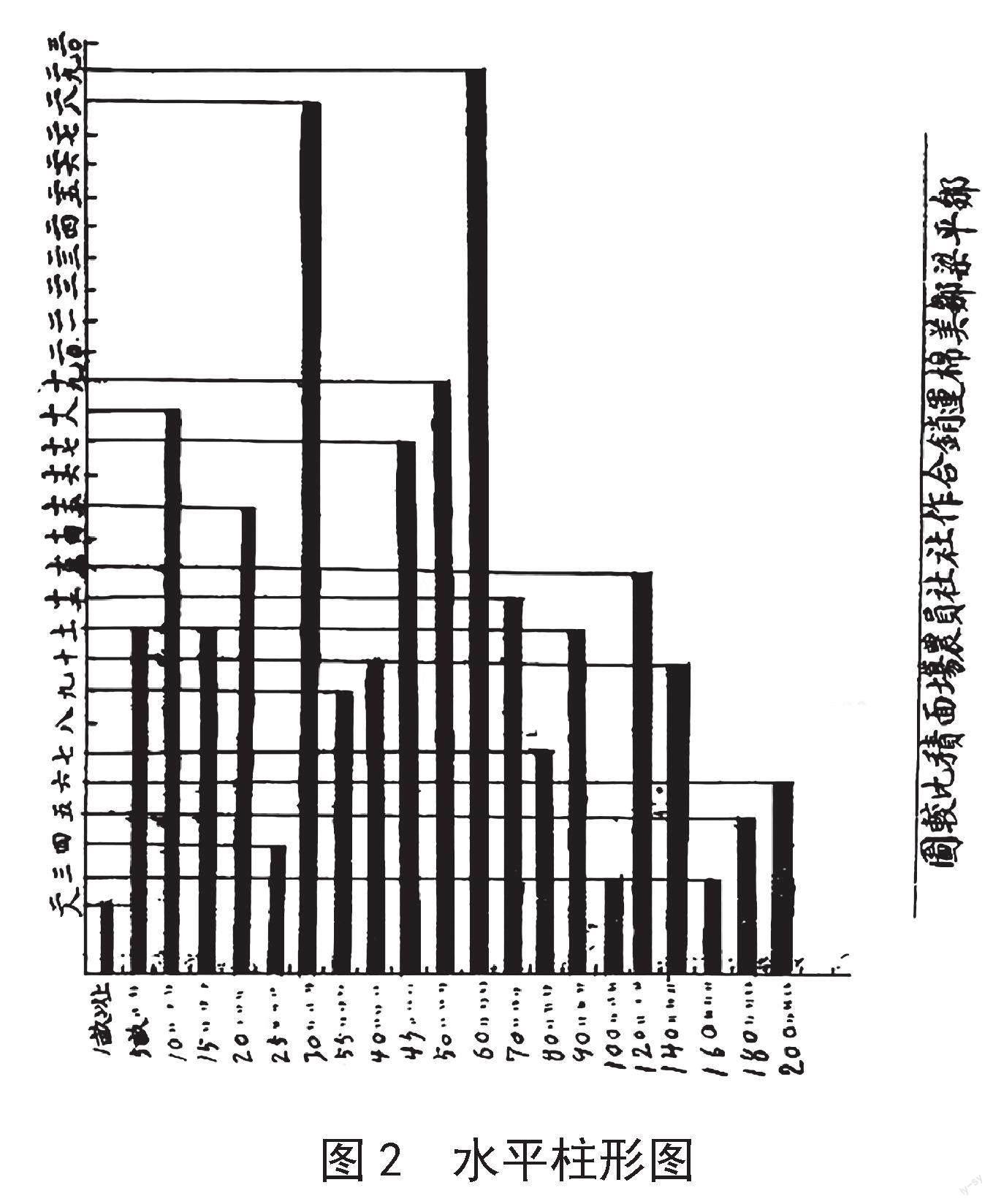

《乡村建设》及邹平山东乡村建设研究院发行的其他出版物,使用了多种形式的柱形图,内容丰富,与现在使用软件画出的柱形图并无二致。图1是一个合作社社员的产量比较图,该图已有表头,纵坐标和横坐标分别是产量和社员姓名,纵横坐标的位置与现在相同,单位说明放在图右竖排,每格单位是五匹。图2也取自1934年《乡村建设》第20—23期合刊,是邹平棉农合作报告专号扉页第6幅插图。与图1相比,柱形图横放,标题放在图的下面,纵横坐标的数字分别用阿拉伯数字和汉字数字表示,横坐标标签放在上面。两图分别绘制网格线和竖线,以便直观获得条柱对应的数据。

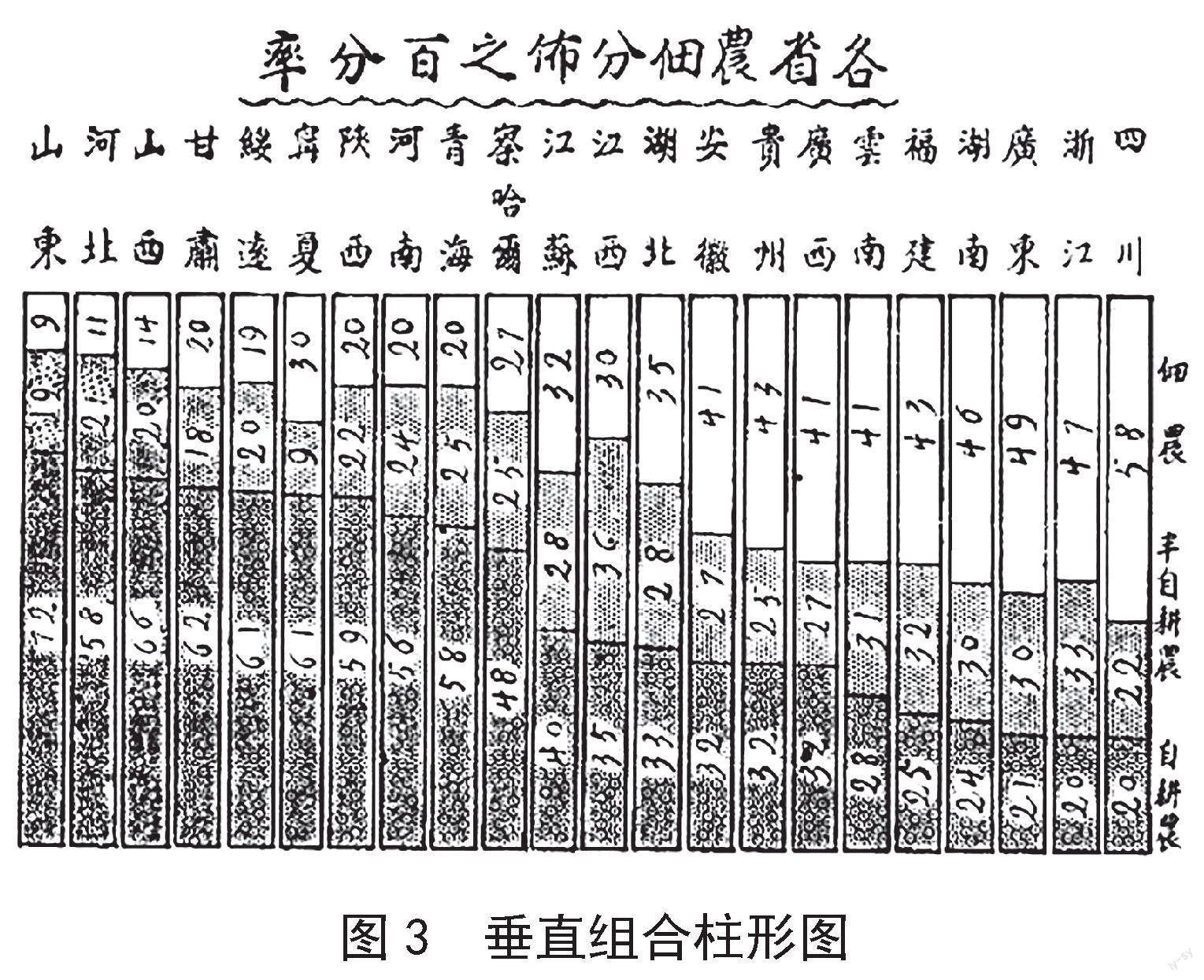

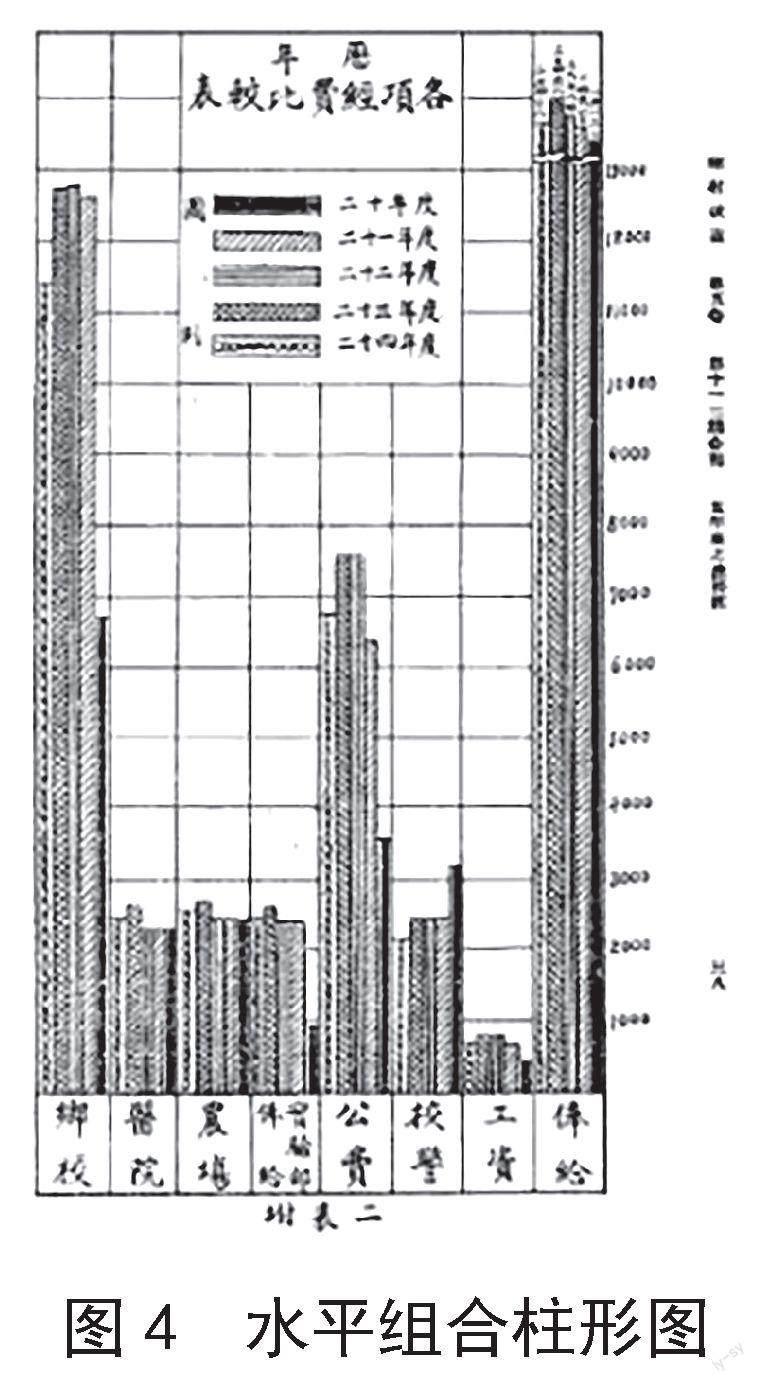

除图1、图2这种单一的柱形图外,还有复合型的柱形图。图3取自1936年出版的河南大学农学院院刊创刊号,描绘的是全国各省自耕农、半自耕农和佃农的分布比例,从图中可以清晰地看出不同省份不同成分农户的分配比例,省份标签放在组合柱形图的上方。由该图得知,当时南方省份的佃农比例普遍高于北方,山东只有9%,而四川则有58%。图4取自1933年在河南辉县发行的《乡村改造》期刊,描绘的是河南乡村师范学校4年间的经费结构变化,采用4种不同底纹条柱并列的图形,主标签(横轴)放在图形的下方,数字标签(纵轴)放在右方,标题和图例放在图中上部,充分利用了绘图的空白,让该图显得更加协调和美观。

(二)饼图/扇形图

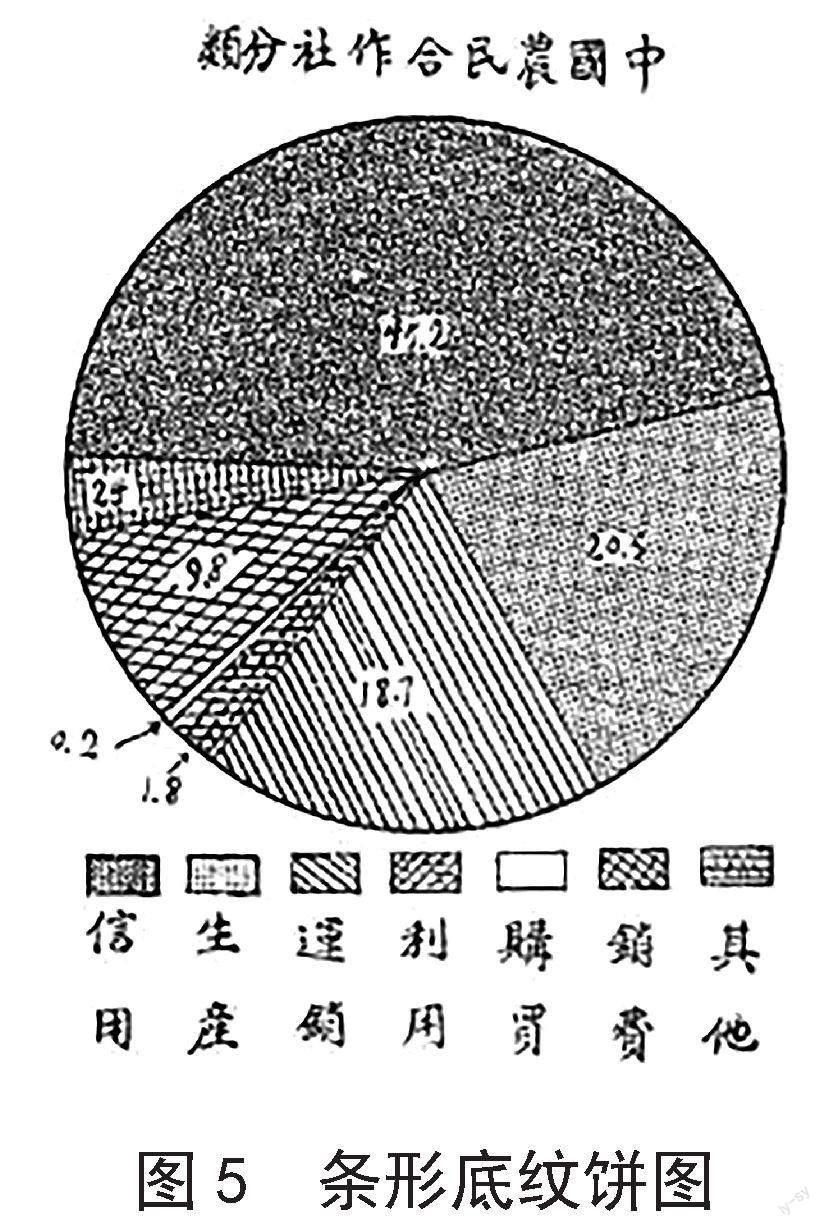

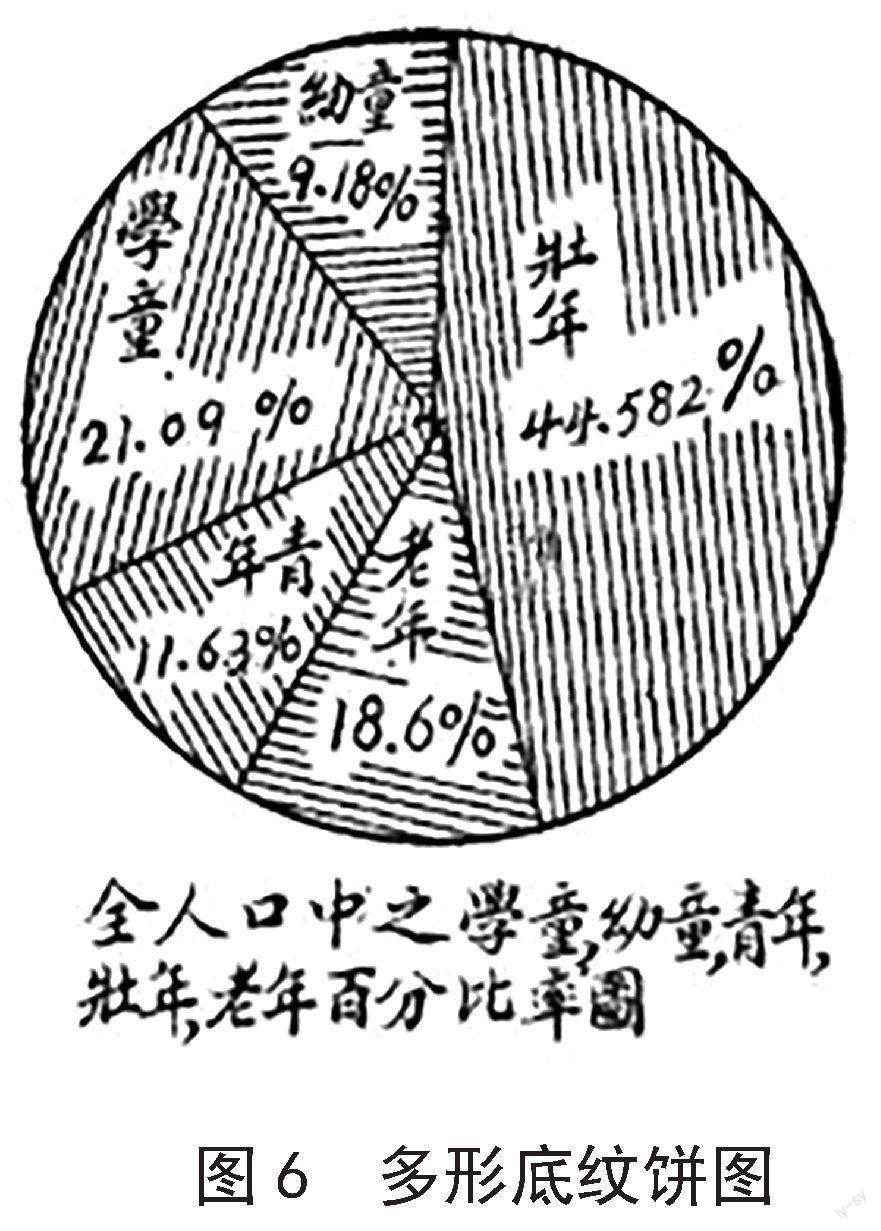

饼图一般是将圆饼划分成不同面积的扇形,表示不同指标的数值。现在的饼图由计算机自动划分面积的大小,用不同的颜色区分不同的指标。但是在20世纪30年代,学者则是纯手工绘制,用不同的花纹区分不同的指标区域。图5取自《乡村改造》期刊,使用条形底纹,用直线的不同方向区分不同饼块,指标与数值标记在相应的扇区。图6是总人口中不同年龄组所占的比例,取自河南大学农学院院刊创刊号,该图采用不同方向的直线作为底纹,图例放在饼图的下方,指标数值放在相应的扇区。

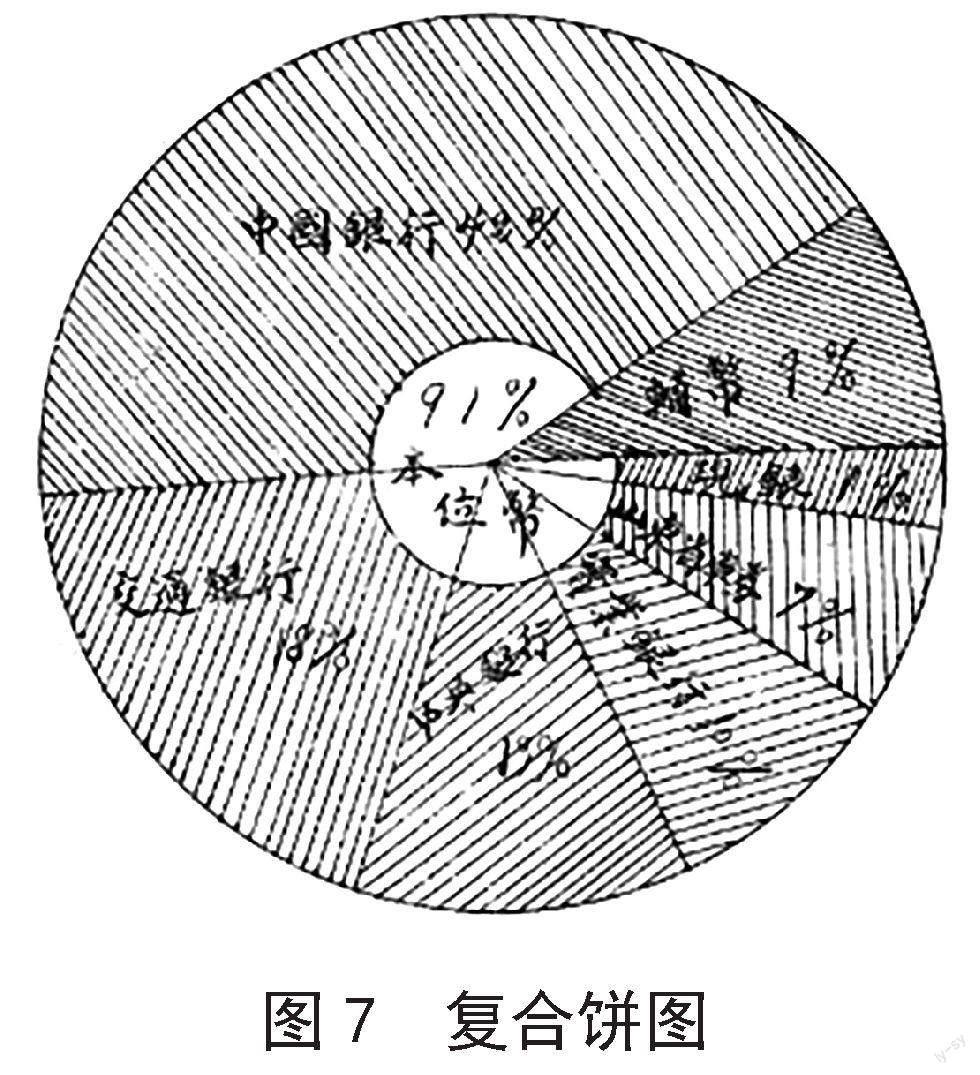

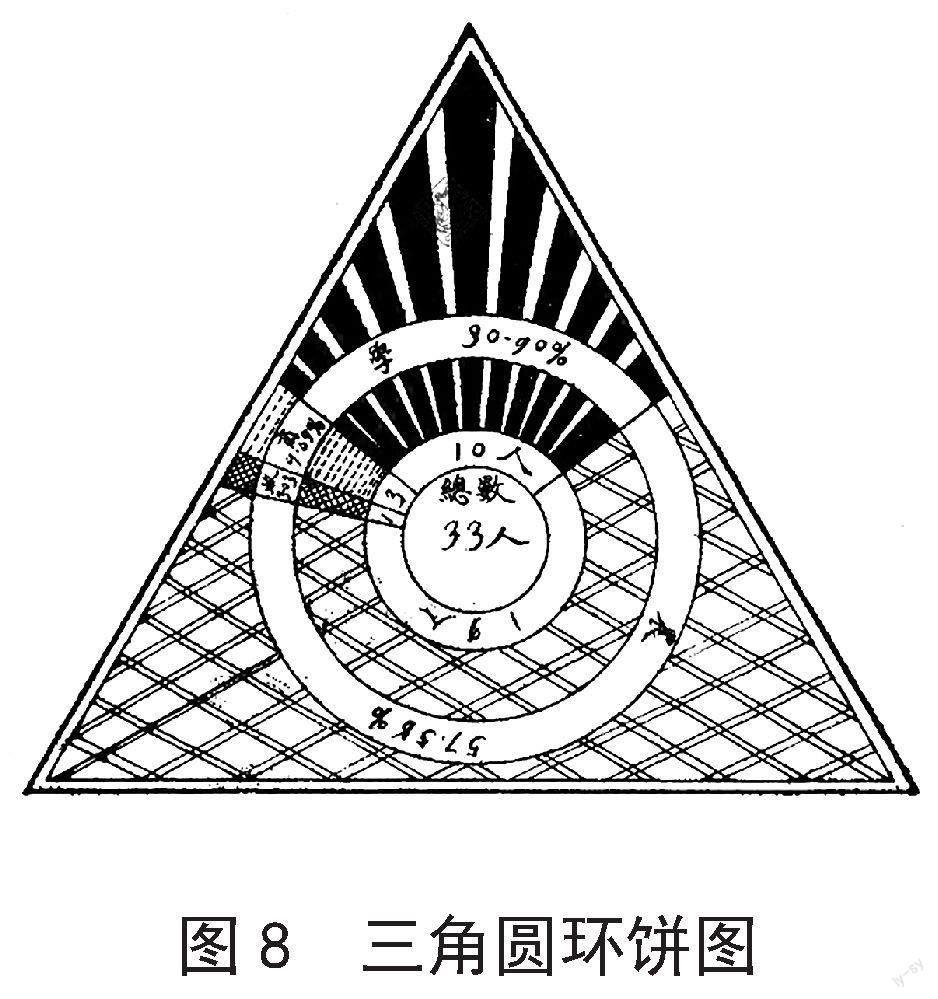

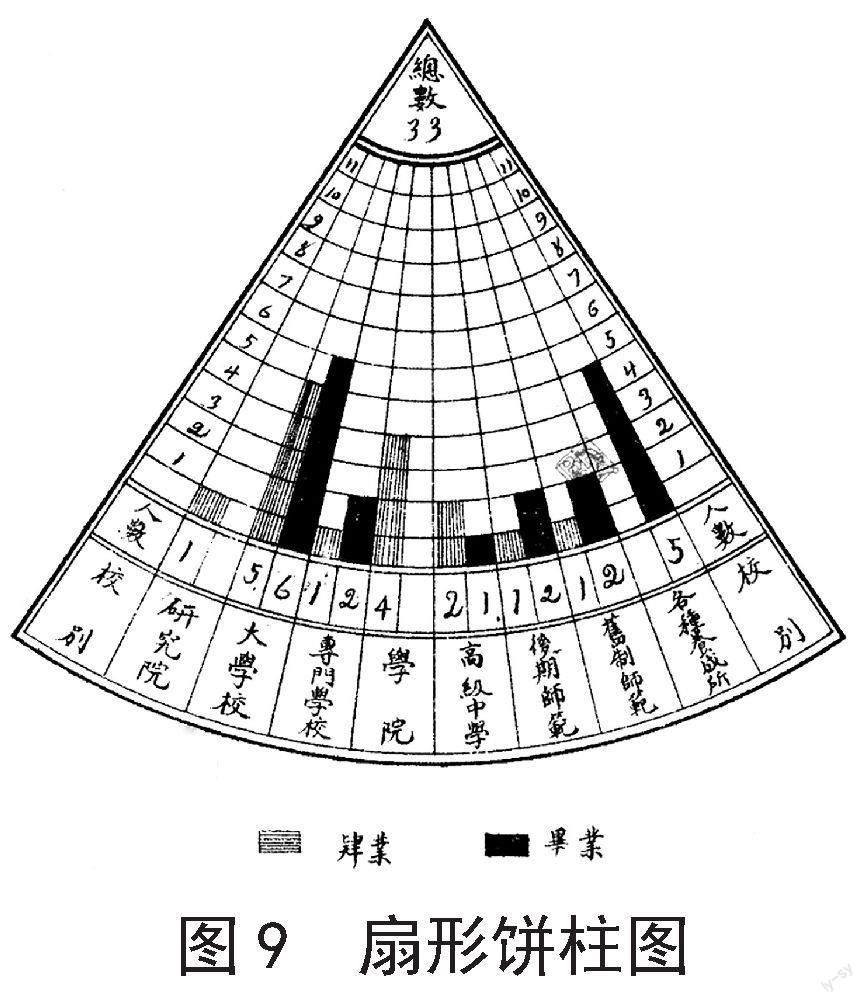

图7—9的3个饼图所表达的内容更加丰富。图7取自《乡村建设》,在不同指标间进行了分类合计,用圆饼中间的圆环表示分类合计的比例(本位币91%)。图8—9系《邹平棉农合作报告专号》扉页插图。图8先用三角形的不同底纹表示33人的分类人数和占比,另一指标则用外圆环表示,三角形的划分以中心圆环按比例分解,仍属于饼图。该图层次分明、亮丽,有一定的彩色视觉效果。图9的外观是一个扇形,中间又用了两个为一组的柱形图,形似饼图,实为柱图。

三、结语

“统计之学,为治之基。提纲挈领,朗若列眉;综核名实,不爽毫厘。”统计图表是数据与模型分析的可视化呈现,充分利用视觉传递大量复杂的信息,是经济研究中的重要工具。民国时期,積贫积弱,社会动荡,民生凋敝。广大知识分子满怀救国理想,研究农业经济,践行乡村建设,充分利用科学手段,为救国救民倾心尽力,不仅给后人留下了丰富的学术财产,也是激励后人不断努力的宝贵精神财富。

参考文献:

[1]唐丽娜,杨镓萁.清末民国时期统计学的传入与发展:基于对同时期204本统计学术图书的研究[J].统计研究,2021,38(3):150-160.

[2]袁卫,李惠.治学报国:民国时期的统计留学生[J].统计研究,2021,38(7):153-160.

[3]范铁权,梁莎莎.民国时期的中国统计学社[J].统计研究,2012,29(9):103-109.

[4]陈长蘅,房师文.中国农村人口实况[J].农业周报,1933,2(36):7-10.

[5]温铁军,潘家恩.中国乡村建设百年图录[M].重庆:西南师范大学出版社,2018:1.

[6]张履德.邹平第七区机织无限合作社一周年报告[J].乡村建设,1933,2(22-23):31-35.

[7]河南大学农学院院刊创刊号.补白插图a[J].河南大学农学院院刊,1936,1(1):292.

[8]李崇武.学校概况专号[J].乡村改造,1933,2(10):38.

[9]刘振坤.本校实验区一个农村经济调查(续)[J].乡村改造,1935,4(8):0-8.

[10]河南大学农学院院刊创刊号.补白插图b[J].河南大学农学院院刊,1936,1(1):25.

[11]邹平农村金融流通处.邹平农村经济概况[J].乡村建设,1936,6(5):68-79.

[12]山东乡村建设研究院.邹平棉农合作报告专号[J].乡村建设,1934,3(20-23):扉页插图.

[13]冯玉祥.为统计月报创刊题词[J].统计月报,1929,1(1):题词扉页第4幅.