发现女性的光辉:《歌谣周刊》的妇女歌谣研究

2023-11-24李传军

李传军 张 娇

青岛大学 历史学院,山东 青岛 266071

20 世纪初,《苏州白话报》《新小说》《吴郡白话报》《宁波白话报》《直隶白话报》《潮声》《农工商报》《竞业寻报》《星期小说》《民视日报五周纪念汇刊》《通俗教育杂志》《儿童教育画》《余兴》等报刊杂志陆续开始刊载零星的歌谣。值得注意的是,在北京大学发起征集运动的四年前,周作人曾于《绍兴县教育会月刊》第4 号上刊登征集儿歌童话的启事——“征求绍兴儿歌童话启”,无奈应者寥寥。1918 年2 月,《北京大学日报》正式发表《北京大学征集全国近世歌谣简章》向全国征集歌谣,1922年12月《歌谣周刊》①该刊物创刊时名《歌谣》,自第49 号起改名为《歌谣周刊》,但因一直作为周刊发行,本文遂统称为《歌谣周刊》。在《发刊词》中明确指出歌谣搜集的学术、文艺两大目的,并在歌谣分类、歌谣方言研究、音韵学研究、民俗学研究等方面取得了进展。近年来,歌谣研究愈加呈现出多学科介入的研究趋向,张桃洲②张桃洲:《论歌谣作为新诗自我建构的资源:谱系、形态与难题》,《文学评论》2010 年第5 期。、王尔敏③王尔敏:《史学方法》,桂林:广西师范大学出版社,2005 年。、向德彩④向德彩:《民间歌谣的社会史意涵》,《浙江学刊》2009 年第4 期。、王均霞⑤王均霞:《“眼光向下”的性别回应:中国现代早期民俗学研究中的歌谣与妇女》,《民俗研究》2020 年第4 期。、苏义生⑥苏义生:《原生态歌谣修辞研究——以云南诸民族歌谣为例》,博士学位论文,复旦大学汉语言文字学,2013 年。、叶太青⑦叶太青:《宁德畲族熟语歌谣的语言学研究》,《贵州民族研究》2013 年第6 期。等分别从新诗体发展、歌谣的社会史文本价值、民俗学价值、歌谣语言学研究等角度对歌谣探究予以更新。歌谣正通过文学、史学、民俗学、语言学等多条路径成为学术研究的重要对象。

“歌”“谣”分称,最早见于《诗经·园有桃》“心之忧矣,我歌且谣”,近现代合称为“歌谣”。钟敬文先生按内容与作用的不同将歌谣分为劳动歌、仪礼歌、生活歌、时政歌、情歌、儿歌六类①参见钟敬文:《民俗学概论》,上海:上海文艺出版社,1998 年,第273 页。。生活歌主要是指反映人民日常劳动生活和家庭社会生活的歌,其中出自民间妇女之口的妇女歌谣作为普通民众的口头历史,具有独特的社会和历史价值,不仅是妇女生存境况的生动记录,更体现着妇女最真实的情感诉求。有鉴于此,本文尝试以《歌谣周刊》中的妇女歌谣及相关研究性文章为着眼点,挖掘20 世纪初妇女歌谣研究的历史背景及内在动因,探析歌谣学人对于妇女生活状况的理解与认知,廓清妇女歌谣研究之于乡村妇女解放的影响,感知其在《歌谣周刊》民俗学学术化发展进程中的促进作用。

一、《歌谣周刊》妇女歌谣研究的背景

妇女歌谣自《歌谣周刊》创刊之初便是歌谣研究的一大重要主题。《歌谣周刊》自1922 年12 月创刊至1925 年6 月28 日停刊,计出版97 期,选登歌谣2226 首②参见[美]洪长泰著:《到民间去——1918—1937 年的中国知识分子与民间文学运动》,董晓萍译,上海:上海文艺出版社,1993 年,第79 页。。首先,就歌谣类型而言,姚涵曾依据歌谣内容的不同对这2000 多首歌谣进行归类,认为妇女歌谣是《歌谣周刊》最主要的四大歌谣类型之一③参见姚涵:《“歌谣”与五四新文学的生成》,《文艺争鸣》2007 年第5 期。。其次,就歌谣数量而言,笔者选取《歌谣周刊》第1 至24 号“民歌选录”栏目所刊登的歌谣进行统计分析(详见表1),发现与女性相关的歌谣占比达三分之二以上。

表1 《歌谣周刊》第1—24 号“民歌选录”栏目中女性歌谣统计表

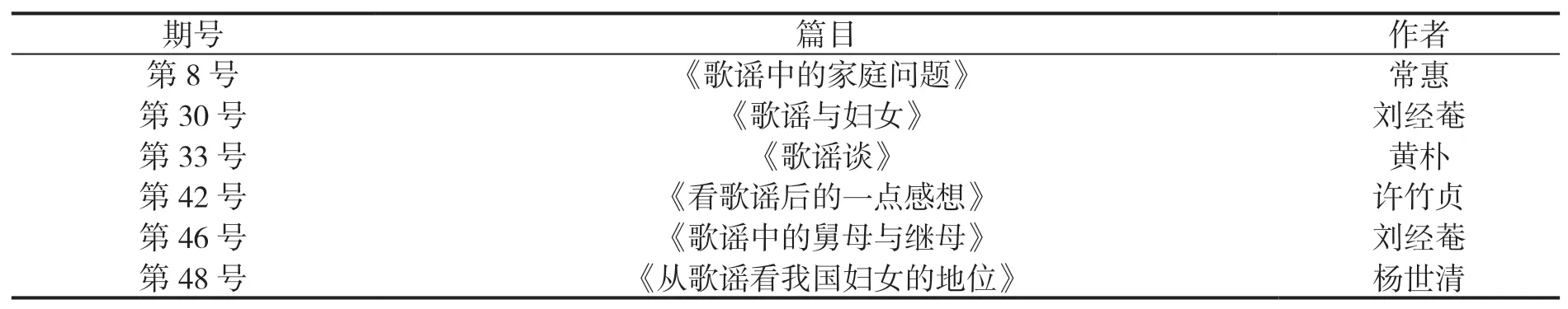

再者,《歌谣周刊》的忠实读者许竹贞也做出歌谣“大半是描写妇女在家庭的各种情况”④许竹贞:《看歌谣后的一点感想》,《歌谣周刊》第42 号,1924 年1 月20 日。的证实。除刊录歌谣外,《歌谣周刊》还载录了常惠、刘经菴、许竹贞、杨世清等诸多投稿者的有关妇女歌谣的研究性质的文章。同时,受此启发,《歌谣中所见的安徽妇女》《河南太康歌谣中的妇女问题的一斑》《歌谣:歌:妇女放足浅俗歌》《歌谣中的妇女》等相关同类文章,也在《妇女杂志(上海)》《燕大月刊》《放足丛刊》《民间旬刊》等报刊杂志上纷纷涌现。综上表明,妇女歌谣于歌谣研究而言举足轻重,刘经菴更是明确做出“平民文学,妇女的贡献,要占一半……民俗学,妇女的问题,要占一半”①刘经菴:《歌谣与妇女》,《歌谣周刊》第30 号,1923 年10 月28 日。的重要论断。这种现象的出现,是歌谣与妇女之间的天然内在联系和妇女解放运动的外部社会背景合力作用的结果。

第一,歌谣与妇女所建立的天然联系可以从女性在歌谣形成与流传中所扮演的角色谈起。一方面,女性多为歌谣创作者、演绎者。在长期男权占主导的社会形态下,“女子无才便是德”的教育观念使得女性得以逃脱“之乎者也”的创作束缚,而将其本身所具有的文学天赋,以崭新自然的形式流露出来。与此同时,妇女的真实生活也为创作提供了丰富的素材,她们将所遭受公婆、妯娌及姑嫂的虐待和怀疑等种种冤屈诉于歌谣之中②参见刘经菴:《歌谣与妇女》,《歌谣周刊》第30 号,1923 年10 月28 日。。另一方面,妇女是歌谣的传唱者。这多是由于男孩长大后忙于读书或给父亲帮忙,而逐渐丧失记忆歌谣的本能。女子作为母亲的伴侣,也是弟弟妹妹的导师,她们在带着弟弟妹妹玩的过程中完成歌谣的传承③参见黄朴:《歌谣谈》,《歌谣周刊》第33 号,1923 年11 月18 日。。更有学者在讲述搜集歌谣的经过时坦言他们的歌谣多自妇女处得来。例如,刘经菴大肆称赞妇女的“记忆才”是不逊于男子的,并直言所汇集的《河北歌谣第一集》中多半资料是妇女们为他提供的④参见刘经菴:《歌谣与妇女》,《歌谣周刊》第30 号,1923 年10 月28 日。;何植三自述搜集歌谣的困难时,也重现了他在乡间偶然听到女孩儿抱着婴孩哼唱歌谣便当即记录下来的情景。由此可见,多数歌谣都出自妇女之口,那么称妇女为歌谣的传唱者也是合情合理的了。

第二,论及《歌谣周刊》对于妇女歌谣的研究,不能脱离五四新文化运动时期妇女解放的时代背景。早在1903 年,金天翮就曾发表过“二十世纪之世界,为女权革命之时代”⑤金天翮:《女界钟》,上海:上海古籍出版社,2003 年,第46 页。的论断。李大钊也曾指出:“二十世纪是被压迫阶级底解放时代,亦是妇女底解放时代。”⑥李大钊:《现代的女权运动》,原刊于《民国日报》副刊《妇女评论》第25 期,1922 年1 月18 日,第1 版,署名守常。确如他们所言,20 世纪上半叶,妇女问题被进步的知识分子视为反封建的切入点,用来批判孔子和儒家学说为代表的、维护封建专制制度的旧礼教、旧道德⑦参见罗慧兰主编,罗慧兰、王向梅编著:《中国妇女史》,北京:当代中国出版社,2016 年,第268 页。,进而也与民族解放的事业紧密地联系在一起。资产阶级女权主义、小资产阶级无政府主义、无产阶级马克思主义等思潮流派积极探寻妇女解放的正确道路⑧参见彭明:《五四运动史(修订本)》,北京:人民出版社,1998 年,第648 页。,呈现出空前活跃的热闹场景,无疑当时“社会上呼声最高的,要算是妇女解放了”⑨影:《“妇女解放”与“人类解放”》,《北京大学学生周刊》第11 期,1920 年3 月14 日。。再将眼光聚焦至《歌谣周刊》的重要阵地——北京大学,其妇女解放的氛围亦十分浓厚。例如,1920 年北京大学开放女禁,王兰、邓春兰、韩恂华等9 名女生入北大旁听,这一举措开中国国立大学男女同校之先河,具有十分重要的进步意义。在妇女解放的思潮中,也多能见到北大教授的身影。如1918 年6 月《新青年》杂志开办《易卜生专号》,并登载了胡适撰写的《易卜生主义》及其与罗家伦合译的《娜拉》,鼓励妇女挣脱旧式大家庭制度的桎梏,追求自我解放。哲学教授张竞生在讲义《美的社会组织法》中强调女性生育自主权利,断言“母性固然是最可敬重的,但应由女子的志愿去安排”,既要“敬重为人母者的牺牲”, 又要“敬重一班不肯为人母者的觉悟”①江中孝编:《张竞生文集(上)》,广州:广州出版社,1998 年,第188 页。。李大钊作为最早接受马克思主义理论的先进学者,撰写了《不自由之悲剧》《现代的女权运动》《战后之妇人问题》《妇女解放与Democracy》等多篇分析妇女问题的文章,积极介绍西方女权运动,并用先进的唯物史观分析妇女问题,揭示出中国妇女受压迫的根本原因是私有制的剥削制度,为中国妇女解放打开新思路。以上种种,无不潜移默化地影响着这一时期在北京大学孕育而生的《歌谣周刊》。

正是在这样的社会环境之中,《歌谣周刊》的作者们另辟蹊径,以一种独特的视角注视到了妇女的真实生活状况。“尽管大部分中国现代早期民俗学者收集歌谣的初衷似乎并非是为了了解妇女的生活,但显然,在妇女解放运动的时代背景下,当这些歌谣被收集起来的时候,妇女及其生活便成为歌谣研究中无法绕过的一个主题。”②王均霞:《眼光向下的性别回应:中国现代早期民俗学研究中的歌谣与妇女》,《民俗研究》2020 年第4 期。

二、《歌谣周刊》妇女歌谣研究的内容

歌谣反映现实生活,妇女歌谣更可谓是“妇女生活诗史”③周作人:《〈歌谣与妇女〉序》,见刘经菴:《歌谣与妇女》,上海:商务印书馆,1927 年,第2 页。。在关于妇女生存境况的歌谣文本阐释中,研究者大多都将论述重心置于妇女在家庭中的境遇上。这种写作范式首创于常惠的《歌谣中的家庭问题》。此后,刘经菴、许竹贞、杨世清等学人纷纷沿袭这一论述方式,默契地在时间和场景的坐标系中展示家庭关系网络内的妇女生活。由此,在《歌谣周刊》初创时期便出现了一系列有关妇女歌谣研究的文章,笔者将其汇总如表2。

表2 《歌谣周刊》第1—48 号刊载的妇女歌谣研究文章

值得注意的是,《歌谣周刊》作者们搜集研究的歌谣所聚焦的妇女群体多属于普通乡村家庭的范畴。一方面,从歌谣搜集的来源来看,何植三、黄朴、刘经菴等坦言,多自乡间,尤其是乡间妇女处获得歌谣,当然,受制于“当时社会文化环境所确立的男女交往界限”④王均霞:《“以女性民俗实践者为中心的情境研究”探索》,《民俗研究》2016 年第2 期。,再加之民众对于自己文艺的不重视,在搜集的过程中也常遇到阻碍。另一方面,从投稿作者对于所关注对象——民众的范围划定来看,李皜明确指出,“村农、田父、狂童、野叟、怨女、旷夫”①李皜:《歌谣谚语注释引言》,《歌谣周刊》第14 号,1923 年4 月15 日。等人群是歌谣俚语的创作者。由此可知,旧式普通家庭的乡村妇女与其他民众一起成为了《歌谣周刊》作者们目光聚焦的中心。

在传统家庭纲常伦理的规定下,根据男女社会性别的区分,逐渐形成“男主外,女主内”的角色定调,即男女两性的活动空间和职责分工被划定为“内”“外”两个领域。男性的活动空间具有开放性、生产性,其职分着重于保证家庭经济供养,主要负责生产和对外的交际联络等。女性的活动空间则具有私人性、生活性,职分重在维系家庭日常生活,主要负责做饭、伺候公婆、绵延子嗣等。这一活动场域和角色职责的划定在维护并合理化男性权威的同时,也潜藏着妇女在旧式家庭内部的种种矛盾。

第一是与原生父母的矛盾,主要表现在“缠足”和被父母视为赔钱货两个方面。女儿作为传统家庭制度的“初学者”,被要求裹脚以规范身体。这一充满喻示性的人工文化建构,意在训示妇女培养内敛性的人格,有辅助儒家礼教之用意②参见[美]高彦颐:《“空间”与“家”——论明末清初妇女的生活空间》,《近代中国妇女史研究》1995 年第3 期。。另外,相对儿子而言,女儿并非从始至终的家庭成员,往往随着出嫁便不再为原生家庭创造财富。再者,中国旧式婚姻以男性家族为本家,“女性嫁入男方家庭”后便“被要求以男性家族认同来规范自己的言行举止”③参见罗慧兰主编,罗慧兰、王向梅编著:《中国妇女史》,第44 页。。因此,无论是物质上,抑或是情感上,养女儿都被认为是“赔钱”的。既然养女无用,嫁女就变成家庭招财进宝的一个途径。以财论婚,忽视人品,往往便导致了妇女不幸的婚姻。

第二是与公婆、丈夫的矛盾。传统家庭制度中,公婆之礼赋予婆婆家庭权威,加之婆婆以往作为媳妇时屡受压迫所累积下的压抑情绪、抑或是“买卖婚”背景下公婆对媳妇是“买来的商品”的潜在认知等种种因素,都使得婆媳关系难以协调。而妇女与丈夫之间,由于依靠“父母之命,媒妁之言”而缔结的婚姻关系没有感情作为维系基础,同床异梦、互生怨怼的情形时有发生,进而导致矛盾冲突加剧,家庭暴力发生。而由于旧式妇女多需依靠丈夫的供给过活,往往只能选择忍气吞声。

第三是姑嫂矛盾。与婆婆占主导地位的婆媳关系不同,姑嫂矛盾往往存在一个转化的过程,正如杨向奎所述:“当一个年青的女人在家里当小姑时,谁又不是她父母的掌上珠,她的阿哥也在她的手下,慢说嫂嫂!谁又能永远不嫁呢?今日之小姑正他日之嫂嫂,向日之欺人者今又不免被人欺。”④杨向奎:《歌谣中的姑嫂》,《歌谣周刊》第2 卷第6 期,1936 年5 月9 日。姑嫂矛盾会随着小姑出嫁和嫂嫂嫁入而转化,常见的情形主要有:一是小姑未出嫁前,嫂嫂受到小姑和婆婆的联合欺压,二是小姑出嫁后,再回娘家时会遭到嫂嫂的排斥。当然,未婚小姑由于年幼受到嫂嫂欺负排挤的现象也时有发生。

传统大家族制度的裹挟下,无力自救的旧式妇女将无限的凄楚和愿望发泄于歌谣中⑤参见亚葵:《从歌谣中去检讨农村妇女生活》,《绸缪月刊》1936 年第5 期。,幸而被“眼光向下”的学人们发现并得以呈现于世人面前。未嫁女儿不受父母重视并被要求裹脚,待到适婚年龄后便“卖”给别家。如:

这份姑娘不依说,/死死生生怕裹脚,/一天满处疯,/好像一个壮乡约,/将来没人要,/那阵看你懊悔不裹小脚。①许竹贞:《看歌谣后的一点感想》,《歌谣周刊》第42 号,1924 年1 月20 日。

蓿蓿菜根苦,/爹娘把女卖到彰德府。/白地拾柴禾,/黑地拐豆腐,/红俩眼不得吃碗热豆腐。②刘经菴:《歌谣与妇女》,《歌谣周刊》第30 号,1923 年10 月28 日。

女儿出嫁后,受到婆婆和小姑的联合欺压,同时丈夫还肆意玩乐、动辄打骂。如:

锤布石,响叮当,/俺娘卖我不商量。/添锅里水,下锅里米,/俺去南边捞笊篱;/一捞,捞烂了,/来家里,公公打,婆子骂,/小姑子上去揪头发,/揪一绺,薅一绺,/一爬一爬到俺娘家。③杨世清:《从歌谣看我国妇女的地位》,《歌谣周刊》第48 号,1924 年3 月23 日。

石榴叶,尖尖齐,/她婆说她攒体己?/四口做,五口吃,/那有闲钱攒体己?/她爹打壶瓶,/她娘吹玻璃,/她哥上山西,/她嫂登邻居。/钥匙没有在她手里,/她婆说她攒体己。④刘经菴:《歌谣与妇女》,《歌谣周刊》第30 号,1923 年10 月28 日。

羊巴巴蛋儿,用脚撮,/你是弟来,我是哥,/打壶酒儿,咱们俩喝,/喝醉了,打老婆,/吹觱儿,打鼓,再娶一个。⑤常惠:《歌谣中的家庭问题》,《歌谣周刊》第8 号,1923 年3 月4 日。

由于旧式婚姻多仰仗“父母之命,媒妁之言”,婚姻不幸的妇女便将矛头指向了媒婆。如:

雁,雁,等等我,/咱俩适跟拾柴禾。/拾到晌午错,咱俩坐那儿比公婆。/您哩公婆还好些,/俺哩公婆光打我。/不怨爹,不怨娘,/都怨东边老黑王。/吃俺哩大蒸馍,/喝俺哩疙瘩汤,/叫他嘴上长个大疔疮。⑥刘经菴:《歌谣与妇女》,《歌谣周刊》第30 号,1923 年10 月28 日。

婚姻不幸的妇女在婆家不受重视,回到娘家还会受到嫂嫂的排挤。如:

蒲龙车,大马拉,/哗啦,哗啦,到娘家。/爹出来,抱包袱;/娘出来,抱娃娃;/哥哥出来,抱匣子;/嫂子出来一扭挞。/“嫂子,嫂子你别扭,/当天来,当天走,/不吃你饭,不喝你酒。”⑦杨世清:《从歌谣看我国妇女的地位》,《歌谣周刊》第48 号,1924 年3 月23 日。

中国旧式妇女在婆家任劳任怨地劳作,时常要忍受公婆、小姑的联合欺压,如果丈夫既不成材、更不维护妻子,就会回娘家寻求安慰,不想却还要遭到嫂嫂的冷眼。一些婚姻不幸的妇女处于孤立无援境地时,甚至会萌生轻生的念头。如:

削竹棍儿,打桑葚儿,/十五岁,做媳妇儿。/公也打,婆也骂,/跳到河里死了吧。/捞上来,水渍渍,/娘家知道也不依。/公公跪到灵头里;/女婿跪在灵后头;/哭一声:“我的天,我的妻,/刷锅碗洗是你的。”⑧常惠:《歌谣中的家庭问题》,《歌谣周刊》第8 号,1923 年3 月4 日。

心灰意冷的母亲即便临死前还在为孩子考虑,如此良苦用心却不能得到儿子的体谅与爱护。如:

小白菜,地里黄,/三岁两岁离了娘。/好好跟着爹爹过,/又怕爹爹娶后娘。/娶了后娘三年整,/养了个弟弟比我强。/他吃饭,我泡汤,/哭哭啼啼想亲娘。①常惠:《歌谣中的家庭问题》,《歌谣周刊》第8 号,1923 年3 月4 日。

麻野鹊,尾巴长,/娶了媳妇不要娘,/把娘背在山坡里,/把媳妇背到炕头上。/“做中饭,你先尝;/我去山后瞧咱娘,/咱娘变个屎蜣螂,/老鸹啖的嘣嘣响。”②杨世清:《从歌谣看我国妇女的地位》,《歌谣周刊》第48 号,1924 年3 月23 日。

进行妇女歌谣研究的作者们发现这种记录妇女悲惨生活的歌谣“几乎内地十八省,省省都有”③杨世清:《从歌谣看我国妇女的地位》,《歌谣周刊》第48 号,1924 年3 月23 日。,刘经菴先生更是尖锐地道出了这一普遍现象的背后实则是中国大家族制度对妇女的迫害④参见刘经菴:《歌谣与妇女》,《歌谣周刊》第30 号,1923 年10 月28 日。。

三、《歌谣周刊》妇女歌谣研究的价值与局限

《歌谣周刊》中的妇女歌谣研究提供了探析底层乡村女生活不可或缺的社会史资料,一定程度上有利于引起社会各界对于乡村妇女的关注。然而,也必须承认的是,虽然研究者们借助歌谣积极为乡村妇女发声,但并未能实际解决她们的问题。接下来笔者将分别阐述《歌谣周刊》中妇女歌谣研究所具有的价值及存在的局限。

(一)《歌谣周刊》妇女歌谣研究的价值

第一,《歌谣周刊》对更多记载底层乡村妇女社会角色和命运的民间歌谣给予特别的关注,补充了研究底层妇女命运的历史和社会材料的不足。诚然,五四前后底层乡村妇女已然引起学者的注意,除了通过报刊杂志传播西方妇女观、鼓励妇女独立解放之外,更有学者将革命热忱投入小说创作中,塑造大量乡村妇女形象进而展现她们的命运,但是,在传统历史文献和著述中却少见妇女的踪影,有关中下层妇女的史料更是有限。在此情形之下,“眼光向下”的歌谣学人们所留意到的歌谣材料,得以“呈现官方文献史料所不涵盖的微观与个体经验”⑤罗慧兰主编,罗慧兰、王向梅编著:《中国妇女史》,第15 页。,是探析底层乡村妇女生活的极佳的口述史资料,有着不可忽视的价值。首先,从材料内容的丰富性上讲,歌谣的主体为普通民众,尤其是底层的乡间妇女,且在时间与维度的坐标系中,既涉及了从少时至老年等几乎囊括底层妇女一生的各个生活阶段,又几乎涵盖了妇女以家庭为中心的完整的社会关系网络,内容十分庞杂丰富。其次,从材料的真实性来讲,《歌谣周刊》的作者们对于妇女歌谣给予了较高的评价。刘经菴曾坦言,妇女“不会咬文嚼字,矫揉造作,只是用白描的手段,质朴的,逼真的去说”⑥刘经菴:《歌谣与妇女》,第4 页。。许竹贞提出,歌谣是“以前的妇女受旧社会的拘束——旧家庭的黑幕……压迫到忍不可忍,耐不可耐的时候”⑦许竹贞:《看歌谣后的一点感想》,《歌谣周刊》第42 号,1924 年1 月20 日。倾诉而出的结果。最后,从材料的稀缺性来讲,“文化愈进步,歌谣愈退化”①常惠:《我们为什么要研究歌谣》,《歌谣周刊》第3 号,1922 年12 月31 日;孙少仙:《研究歌谣应该打破的几个观念》,《歌谣周刊》第43 号,1924 年1 月27 日。。许竹贞和常惠在这一方面的观点不谋而合,共同强调了抓紧征集歌谣的必要,随之近代歌谣研究者采用各种方法对于歌谣展开了抢救式的搜集与研究,对于歌谣这一重要资料的留存做出了重要的贡献。综上所述,歌谣作为记载和呈现乡村妇女生活和命运的珍贵材料,受到《歌谣周刊》的投稿作者们充分的挖掘和重视,为乡村妇女研究在官方文献史料匮乏的困局中打开了新的局面,一定程度上改变了底层妇女在历史中长期“失语”的状态。

第二,妇女歌谣的研究者们体察底层妇女的凄楚生活,聆听她们的哀嚎和愿望,控诉大家族制度带来的压抑与迫害,为乡村妇女鸣冤喊屈,其中尤以杨世清的呼喊最为直白强烈:

实行家啊!你们不是以改良社会自期吗?请看看这一部分社会的惨状!

慈善家啊!你们不是以拯救人类自任吗?请听听这一部分人类的哀呼!

女同胞啊!你们不是高唱妇女解放吗?请先从这一部分妇女解放起!

新青年啊!你们不是宣言援助弱小民族吗?请先从这一部分人类援助起!

起!起!“救人一命,胜造七级浮图”这里有几千万的人待着拯救啊!②杨世清:《从歌谣看我国妇女的地位》,《歌谣周刊》第48 号,1924 年3 月23 日。

报刊作为信息传递的媒介,无疑进一步将这种呼吁放大化,对于引起社会各界加强对底层妇女的关注起到了一定的作用,有助于促进乡村妇女的解放。

(二)《歌谣周刊》妇女歌谣研究的局限

第一,《歌谣周刊》中多数作者在分析妇女生活时所选取的歌谣具有明显的偏向性。如前文所述,他们大多借由歌谣阐述乡村妇女们的悲惨生活,但当我们扩大范围来看时便可以发现,描述妇女欢愉生活的歌谣也是有所存在的,哪怕是刘经菴所著的《歌谣与妇女》中便有类似的例子。如采自河南卫辉的这首:“小闺女,上枣树,/隔墙看见她女婿。/你来罢,/我不去,/再迟三年来娶你。/再迟三年你不来娶,/背起包袱寻你去。”③刘经菴:《歌谣与妇女》,第163、164 页。全诗描摹了女子憧憬爱情的内心活动,将盼嫁的急切心情展现的淋漓尽致。再如“我命薄,我命薄,/一辈子没娶好老婆。/人家老婆做针线,/我的老婆不做活”④刘经菴:《歌谣与妇女》,第203 页。,刻画了懒惰的妇女形象。另外,甚至还有歌谣展现了丈夫怕老婆、伺候老婆的情形,如采自直隶京兆的这首:“从东坡,到西坡,捡了一只破毛窝;/到家烧铁锅,/四两羊肉大炒着。/媳妇吃,媳妇喝,/媳妇没气我站着;/媳妇有气我跪着;/小油灯,我顶着;/小尿盆,我捧着;/孩子醒了我哄着。”⑤刘经菴:《歌谣与妇女》,第200 页。由此可见,以旧社会底层妇女的悲惨命运作为妇女研究的主要命题已经成为当时歌谣研究者的一种潜在共识。他们这种对于歌谣内容的选择性阐释实际上契合了五四妇女史观借大肆宣传女性受迫害的历史处境来批判儒家伦理纲常进而支持变革现存社会制度的用意。除歌谣之外,这种宣扬女性受迫害的意识形态建构在当时学界内也多有体现。如五四文人笔下为呼应五四主题而产生的女性受害者形象:鲁迅小说《祝福》中结局悲惨的祥林嫂、冯淑华笔下《绣枕》中的深闺小姐等。陈东原更是直言:“我只想指示出来男尊女卑的观念是怎样的施演,女性之摧残是怎样的增甚,还压在现在女性之脊背上的是怎样的历史遗蜕!”①陈东原:《中国妇女生活史》,北京:商务印书馆,2015 年,第17 页。无疑,当时学者共同的选择与意识形态建构“造就了一个围绕着二分对立的、‘被压迫的受害者’相对于‘被解放了的现代主体’的主线而组织起来的一部对历史简约化了的妇女史”②[美]贺萧、王政:《中国历史:社会性别分析的一个有用范畴》,《社会科学》2008 年第12 期。,这种追求妇女解放的信念主导了中国妇女史的研究。直至1975 年西方人类学者盖尔·卢宾在《女人交易:性的“政治经济学”初探》一文提出了“性/社会性别制度”的概念,五四妇女史观逐渐开始受到质疑和挑战,妇女研究的视野才逐渐由强调妇女受压迫转向对妇女能动性的承认。

第二,由于《歌谣周刊》本身“学术的”“文艺的”的办刊目的使得它并未能实际解决妇女的问题,即尽管《歌谣周刊》的作者们在“眼光向下”的运动中注意到了记载底层妇女社会角色和命运的至关重要的歌谣材料,但也仅是搜集整理以便研究的需要,而鲜少能够进一步挖掘其历史远因,至于乡村妇女解放的具体措施与提案更是未有涉及。可以说,整体而言,《歌谣周刊》中对妇女歌谣的关注与研究其学术意义大于社会意义,对于乡村妇女解放的宣传价值亦远大于其现实价值。

四、《歌谣周刊》妇女歌谣研究与民俗学萌芽

《歌谣周刊》发刊词中对办刊宗旨做出了明确的说明:“本会搜集歌谣的目的共有两种,一是学术的,一是文艺的。我们相信民俗学的研究在现今的中国确是很重要的一件事业。”③《刊词》,《歌谣周刊》第1 号,1922 年12 月17 日。纵览《歌谣周刊》中歌谣的征集与整理、学术理论的深入、先进方法的运用及具体的研究实践,说它孕育了中国现代民俗学也并不为过,换言之,中国现代民俗学萌芽于歌谣的搜集与研究。当然,这一观点并非笔者的主观臆断,而是在学界也已基本达成了共识。杨堃先生曾断言:“中国民俗学运动……应自国立北京大学研究所的歌谣研究会及其《歌谣周刊》的出世算起……广州中大所开展的民俗学运动,在人材与精神两方面,全是继承北大的歌谣研究会。”④杨堃:《我国民俗学运动史略》,见苑利主编:《二十世纪中国民俗学经典·学术史卷》,北京:社会科学文献出版社,2002 年,第136—139 页。段宝林先生更是明确将北大《歌谣周刊》称作中国民俗学的第一个刊物⑤参见段宝林:《中国民俗学与北京大学》,《民间文化论坛》1992 年第6 期。。其中,对于妇女歌谣的关注与研究在一定程度上推动了《歌谣周刊》民俗学发展走向纵深。

首先,无论是《歌谣周刊》的发展定位亦或是妇女歌谣的分析研究,常惠在其中发挥的重要作用都是不可忽视的。1922 年《歌谣周刊》创刊时,当时的教授或忙于自己的事务,或“对于歌谣的兴趣其实也仅止于站在旗杆边上喊几声助助阵,并不真正投入精力”⑥施爱东:《〈歌谣周刊〉发刊词作者辨》,《民间文化论坛》2005 年第2 期。,常惠此时虽还只是北京大学法文系三年级的学生,却因对歌谣事业主张最力而被公推“担任编辑的事”⑦常惠:《回忆〈歌谣〉周刊》,《民间文学》1962 年第6 期。。也正因如此,常惠对民俗学的坚定信念对《歌谣周刊》的学术定位无疑也产生了重要影响。他多次将歌谣研究与民俗学挂钩,创刊初期即在其连载文章中提出“歌谣是民俗学中的主要分子”①常惠:《我们为什么要研究歌谣》,《歌谣周刊》第3 号,1922 年12 月31 日。的观点,且在与蔚文等来稿者的讨论中,解释了“民俗文学”与“民俗学”的不同:“‘民俗文学’似乎是指通行于民间的文学读物一方面而言……研究‘民俗学’就是采集民间的材料,完全用科学的方法整理他,至于整理之后呢,不过供给学者采用罢了。”②常惠:《〈几首可作比较研究的歌谣〉的答复》,《歌谣周刊》第4 号,1923 年1 月7 日。在《歌谣周年纪念增刊》对过去一年的工作进行回顾时,常惠再次强调《歌谣周刊》出世宣言中的第一个目的,就是“以学术的眼光从事采辑民俗学上重要的资料,以备专门的研究”③常惠:《一年的回顾》,《歌谣周年纪念增刊》1923 年12 月17 日。。可以说,《歌谣周刊》中处处可见常惠对于民俗学的摇旗呐喊。办刊初期,由于“方法不完备,材料不充足”④《一九二四年应作的事》,《歌谣周刊》第40 号,1924 年1 月6 日。等因素的限制,《歌谣周刊》的工作成果多以歌谣的搜集选登为主。作为“培壅调护最辛勤的拓荒者”⑤魏建功:《〈歌谣〉四十年(上)》,《民间文学》1962 年第1 期。,常惠在歌谣研究方面亦有着先着一鞭之举。他在1923 年第8 号“研究”栏目上发表了《歌谣中的家庭问题》一文,随后便引来一众作者的积极响应。从此,围绕妇女歌谣在《歌谣周刊》内部形成了一股研究热潮。

这一系列妇女歌谣研究文章的出现无疑为《歌谣周刊》学术属性的增强和朝向民俗学化的发展起到了一定的推动作用。一方面,常惠、刘经菴、杨世清等人的研究基本围绕着“女子一世的生活在歌谣中表现的情形”展开。这种研究被常惠在《一年的回顾》总结为“就一种目标来研究歌谣”,并将其与“纵的(历史的)方面”的研究与“横的(地理的)方面”研究并列⑥常惠:《一年的回顾》,《歌谣周年纪念增刊》1923 年12 月17 日。。将眼光放长远来看,后来《歌谣周刊》中一系列“征题”的出现未免不是受到这种目标研究范式的启发与影响。所谓“征题”,即根据某一指定主题有目的地分类征求资料以便研究的需要。自第62 号起至第97 号,《歌谣周刊》刊出征题11 个,分别为“看见她”“孟姜女”“医事用的歌谣”“关于歌谣的传说”“关于‘鸦片烟’的民间作品”“娶了媳妇忘了娘”“雷峰塔与白蛇娘娘”“腊八粥”“蓝靛厂哭五更”“监狱五更”“一个小娘三寸长”,促使搜集研究更加具有系统性。另一方面,针对“有研究的态度的著作太少”⑦舒大桢:《我对于研究歌谣的一点小小意见》,《歌谣周刊》第38 号,1923 年12 月23 日。的情况。这些有关妇女歌谣的研究文本虽然略显稚嫩,也并不深入,但或多或少在一定程度上为《歌谣周刊》增添了一丝学术研究的意味。更重要的是,致力于妇女歌谣研究的学人们在具体的研究中将歌谣视作分析旧式底层妇女日常生活及心理状况的材料。这提供了歌谣的民俗学研究早期实践范式,在当时民俗研究匮乏的状况下,其启发性意义是不言而喻的。

不仅如此,围绕妇女歌谣的研究也随着《歌谣周刊》的民俗学转型而日益丰富。1924 年1 月6日《歌谣周刊》第40 号上登载的《一九二四年应作的事》一文,总结了《歌谣周刊》前期的成绩与不足,并强调后续工作要更加注重“有系统的整理和具体的研究”⑧《一九二四年应作的事》,《歌谣周刊》第40 号,1924 年1 月6 日。。放眼转型之中的《歌谣周刊》,其研究逐渐趋于专门化、系统化,突出表现为相关专号文章的出现,其中与妇女相关的婚姻主题连发4 个专号(详见表3),得到了学人们充分的交流与讨论。

表3 《歌谣周刊》“婚姻专号”文章一览表

将“婚姻专号”所刊录的文章与《歌谣周刊》创刊之初常惠、刘经菴、杨世清等人的研究相比,可以发现:在地域方面,前期对于妇女歌谣的研究多模糊了地域性,强调歌谣的整体呈现,而后期的专号文章则讨论各地的民俗风情,涉及北京、云南、河南等地。在内容方面,前期围绕妇女歌谣的研究多局限于揭露底层妇女在家庭中的遭遇,而后期的这一系列文章便突破了这一限制,婚姻的仪式、流程及物象研究等都已有涉及。排版设置的表现则更为直观:实现了由零散的文章刊录至集中性系统化研究登载的转变。可以说,《歌谣周刊》关于妇女歌谣的研究已然呈现出由笼统化向具体化、由单一化向多元化转变的学术化趋势。诚然,关于妇女歌谣的记述与研究只是《歌谣周刊》宏大篇幅中的一部分,但是由此为切入点亦可窥见《歌谣周刊》民俗学化的过程。

这种民俗学学术化属性的增强离不开知识分子的推动。笔者分析发现,围绕妇女歌谣研究所聚集的作者们大都具有较好的教育背景,他们或为北大师生,如常惠、顾颉刚、杨世清①杨世清:北京大学学生,“哲学系诸同学公鉴:世清此次谬蒙诸同学推为本系同学会正书记……”参见《杨世清启事》,《北京大学日刊》第1574 号,1924 年11 月21 日。、孙少仙②孙少仙:北京大学音乐传习所学生,“在本学门报名研究之孙少仙已经国学门委员会审查认为合格兹将其籍贯资格及研究题目宣布如下:孙少仙,云南昆明人,本校音乐传习所学生。题目:云南风俗志。”参见《研究所国学门通告》,《北京大学日刊》第1451 号,1924 年4 月22 日。、郑宾于③郑宾于:学名孝观,偶用笔名“冰鱼”,四川酉阳(今属重庆)人,早年毕业于成都高师,1923 年入北京大学国文系旁听,1924 年为北京大学研究所国学门录取,曾参加歌谣研究会、风俗调查会和方言调查会。参见夏云铧、熊飞宇:《〈中国文学流变史〉作者郑宾于生平余论》,《蜀学》2018 年第1 期。等;或为中小学教员,如刘策奇。有些作者受现有资料限制,今已无从知晓他的学习经历,但透过他们这一时期在各报刊的投稿来看,也可大抵判断是学识不浅的。例如,编辑者前话中提到:“‘我为什么要作介绍人’的著者,是位博学多识的,当十年前曾著过一篇‘夸阳历’大鼓书词是用土话表现极深的学理……”④乐均士:《我为什么要作介绍人?》,《歌谣周刊》第60 号,1924 年6 月22 日。存在类似情况的,还有张安人、黄朴、许竹贞等,在此不一一赘述。尽管《歌谣周刊》眼光向下,关注来自普通民众的歌谣等民俗材料,但实际进行搜集、整理、研究工作的却是知识分子群体,有学者曾对这种现象做出过解答:“作为一个已从旧传统的社会结构中剥离出来的新群体,这样做的目的在于为了知识阶层自己——为知识分子的自我确认、为知识话语的权威建立、为知识阵营的发展创新。”①徐新建:《“歌谣”与“运动”——关于民国时期歌谣研究的历史回顾》,《东方丛刊》2003 年第3 期。也可以说,正是这样一个知识分子组成的作者群体才得以促成了中国现代早期民俗学的建立。

结 语

在“眼光向下”的歌谣运动中,《歌谣周刊》应运而生,妇女歌谣凭借其在歌谣中的突出地位,同时依托妇女解放的社会背景,得以较早地引起歌谣学人们的关注与研究。歌谣学人通过妇女歌谣感知旧式乡村妇女的悲惨生活,倾诉她们的凄楚与愿望,对于促进社会大众关注乡村妇女境遇产生了一定的作用,但是也不得不承认,歌谣学人对于妇女的关注从一开始便是出于“学术”的目的,这一点在《歌谣周刊》的发刊词中一早就被提出,因而他们并未能在真正意义上解放乡村妇女。换个角度来讲,妇女歌谣研究的探索与进步是《歌谣周刊》学术性质不断增强且不断趋于民俗学化的缩影。在常惠等人为搜集民俗材料呼吁奔走时,这一系列妇女歌谣研究文章的出现以最直观的方式使时人对于歌谣研究的路径与价值形成了最基本的认知,在无形之中推动着《歌谣周刊》民俗学发展走向纵深。