基于筋膜探讨“腰背委中求”理论内涵*

2023-11-13冯智伟张重阳石安妮刘静怡

冯智伟,张重阳,石安妮,李 阳,刘静怡,白 鹏,

(1.北京中医药大学第三附属医院,北京 100029;2.北京中医药大学东直门医院,北京 100700)

“腰背委中求”理论为历代医家长期实践经验所得,最早见于《针灸大全·四总穴》中,其临床应用广泛,疗效确切。当前作用机理解释多为“经脉所过,主治所及”。膀胱经将腰背部和委中穴二者紧密相连,为其提供了理论依据。现代医学从局部解剖结构、皮肤微循环血流量变化、表面肌电变化、红外热成像技术、PET-CT脑功能成像技术和血液炎症因子分析等多个角度对委中远治腰背机制进行阐述,用现代技术手段为委中穴与腰背部间的关联性提供了客观的依据[1]。但当前研究手段较具单一性,厘清委中穴与腰背部的关系需要多环节、多途径、多方位地探讨,从而为“腰背委中求”提供更为全面的理论支持。笔者引入筋膜概念,试从筋膜整体角度阐释“腰背委中求”的生理机理、病理机制和临床应用。

1 “ 腰背委中求”理论阐释

“腰背委中求”最早记载于明·徐凤的《针灸大全·四总穴》。其云:“肚腹三里留,腰背委中求,头项寻列缺,面口合谷收。”[2]该歌诀并非徐凤一的发现,而是历代医家的临床经验总结。选用委中穴治疗腰痛最早可溯源于《素问·刺腰痛篇》。其云:“足太阳脉令人腰痛,引项脊尻背如重状,刺其郄中太阳正经出血,春无见血。”此后医家不断临床实践,至孙思邈在《备急千金要方·卷第三十针灸下》中进一步总结指出:“委中,主腰痛挟脊至头然。凡腰脚重痛,于此刺出血,久痼宿疹皆立已。”委中主治腰背部疾病经过历代不断发展,于明代以口诀的形式被记录下来,为后世所熟知。

传统中医理论对于其机制认识多从委中的经脉循行和穴位特点论述,委中属足太阳膀胱经。《灵枢·经脉》记载:“膀胱足太阳之脉,起于目内眦,上额,交巅……其支者,从腰中,下挟脊,入腘中。其支者,从博内左右,别下贯胛,挟脊内,过髀枢,循髀外后廉,下合腘中……”背部膀胱经分内外两支,循行于腰部,下夹脊柱,合于委中,将腰背和委中二者通过经脉联系起来。委中为膀胱经合穴,“所入为合”,该穴是足太阳经脉之气汇聚之所,背部为膀胱经所主,故该穴可梳理腰背部气机。同时委中又为“血之郄穴”,所处之地血络极为丰富,故可治疗急性腰背疼痛,最早见于《素问·刺疟篇》。其云:“足太阳之疟,令人腰痛头重……刺郄中出血。”

在现代医学理论机制研究方面,崔怀瑞等[3]从局部解剖学角度分析,认为针刺委中穴的深度应以针尖控制在腘筋膜深面的结缔组织中,不超过胫神经表面为佳。在该深度,适宜的手法操作,可牵动较多的结缔组织,再通过一系列复杂的神经、体液调节,使得“经脉所过”之病变部位的内环境由不稳向稳态转化。有研究[4-5]借助激光多普勒血流成像仪发现针刺或刮痧委中后腰部整个区域的皮肤血流量与针前比较均显著升高,同侧腰部膀胱经第一、二侧线上的皮肤及气海俞穴区血流变化尤为明显。这种效应有可能导致膀胱经循经低流阻通道阻力下降,疏通经络,产生“通则不痛”的治疗效果。林建平等[6]通过测量针刺委中对衰老大鼠腰椎骨骼肌质量、组织形态、超微结构及细胞凋亡的影响,探讨针刺可能效应机制。结果表明,针刺“委中”可改善大鼠腰骨骼肌衰老,可能是通过减少细胞凋亡、促进肌浆网功能而发挥作用。由于当前针刺理论机制尚未完全阐明,“腰背委中求”理论解释层面多从单一角度进行阐述,依据某种特定检测方法来进行关联性分析。近年来筋膜与经络引人瞩目,或可从筋膜角度试论述其作用机理。

2 筋膜及经络关系研究

筋膜最早为中医概念,释义为皮下肉上,附于骨节者为筋,包于肌腱外者为膜[7]。解剖学认识筋膜是一种结缔组织,位于肌肉的表面,分为浅筋膜和深筋膜两种,具有保护和辅助肌肉活动的作用[8]。现代相关研究认为,筋膜不仅仅是一种肌肉的辅助装置,而是一种独立的功能系统,具有维持人体框架结构、传递力学信息和抗损伤及组织修复等多重作用[7]。随着对筋膜的结构功能认识逐渐加深,筋膜与经络腧穴关系研究逐步受到重视,成为现代经络研究的重要方向。原林等[9]通过数字人虚拟成像技术,对人体结缔组织标记和三维重建后,发现了与中医“经络”走行接近的影像结构,指出腧穴是筋膜上富含神经感受器和活性细胞且在接受刺激后能产生较强生物学刺激的位置。经脉的解剖学基础是筋膜支架,是具有解剖学相连或神经传入功能相近的筋膜组织。近年来有国外学者研究发现筋膜组织中存在一种具备联络作用的新型间质细胞(Telocyte),其具有长达数百微米的念珠样突起,与周围组织具有广泛联系。它能将结缔组织及其与之相连的血管和神经进行协调和整合。该研究为经络实质筋膜论提供了的超微结构基础[10]。总的来说当前对于经络实质和功能的探索,筋膜理论的提出是具有重要意义的。

3 从筋膜角度阐释“ 腰背委中求”

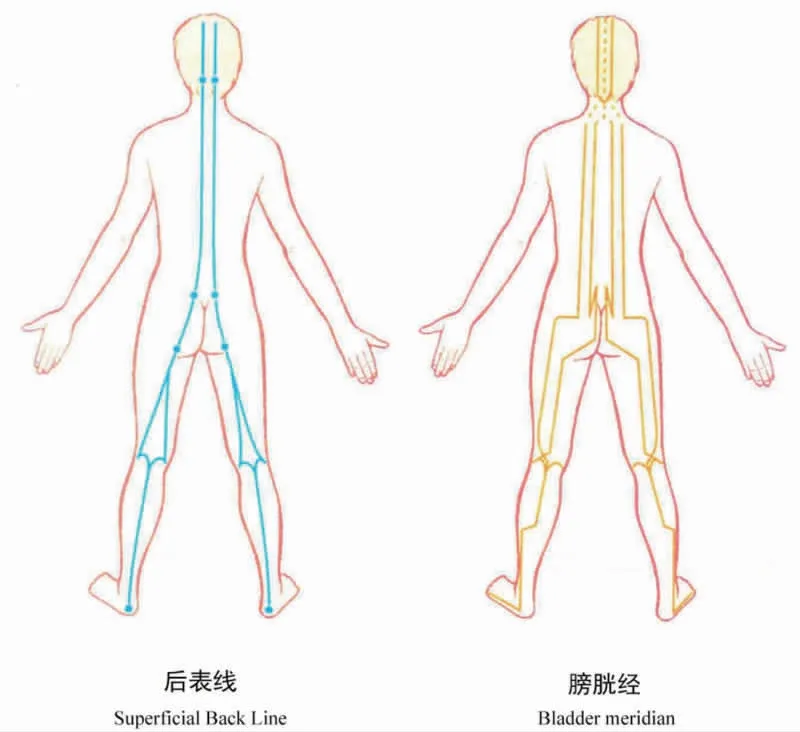

3.1 生理联系 人体全身各处筋膜相互联系,构成一个有机整体,其本身具有解剖和功能的完整性。MYERS T W等[11]经过长期运动康复临床实践与观察提出筋膜经线学说,认为无论肌肉如何单独工作,总会通过筋膜网对运动的连续性有功能上的影响。人体通过筋膜网形成张拉整体结构,内部均衡分配张力和拉力。该理论指出筋膜链中“后表线”贯穿下肢与腰背部筋膜相互连接,其具体联系为“足底筋膜连于根骨,向上续接跟腱和腓肠肌附于股骨髁,过腘窝浅表筋膜,向上联于腘绳肌附着于坐骨结节,经骶结节韧带连于骶骨,向上经竖脊肌和腰骶部筋膜连于后头脊,系帽状腱膜连于额骨”[11]。委中穴位于腘窝处浅表筋膜,处于后表线的下肢筋膜链连接的一个关键节点。刺激该处可释放整条后表线筋膜张力,并产生筋膜滑动牵拉效应以缓解腰背筋膜粘连及高张力状态,继而发挥远部治疗作用。值得关注的是《解剖列车》中的后表线和足太阳膀胱经在下肢及后背部循行路线具有高度重合性,这表明“腰背委中求”理论在传统经络与现代筋膜链均得到理论支持,且筋膜链与经络之间具有某种强关联性。(见图1)国外研究印证了委中所属的远端下肢活动对腰部的影响,为下肢和腰背关联性提供了证据支持。研究[12-13]发现下肢远端活动时会产生远部筋膜滑动牵拉效应,当下肢拉伸时通过筋膜链带动颈腰部部筋膜滑动。有学者[14]从解剖学角度发现下肢及腰部筋膜存在直接联系。该研究指出髂胫束和腓骨长肌之间存在连续性的筋膜连接,对一端施加张力会引起另一端局部运动。这表明筋膜链在张力传导中起到重要作用。

图1 后表线与膀胱经的循行线路对比[11]

筋膜链整体调节方面,除了力学传导,还包括神经支配和循环调节两个方面。人体筋膜的神经支配,主要通过两方面调控进行。一方面,交感神经和副交感神经兴奋产生的神经递质可直接调控筋膜干细胞的分化与增殖,使筋膜支架的细胞形态和细胞骨架发生变化。另一方面,交感神经和副交感神经可作用于功能细胞所附着的毛细血管改变局部微循环,为功能细胞的活动提供营养[15]。同时筋膜表面还具有丰富的微循环,以便于供应局部营养、排泄代谢废物。有研究[5]发现在人体委中穴刮痧,同侧腰背部皮肤血流灌注量与刮痧前相比有明显升高。这表明通过对委中的局部筋膜刺激,可明显增加腰背部筋膜表面血流灌注量,促进腰部局部组织新陈代谢。

在微观层面,Telocyte及其网络可能就是筋膜发挥调节作用复杂体系的核心。Telocyte分布于皮肤筋膜、器官间隙和肌间隙的结缔组织中,是结缔组织的结构成分之一,彼此连接形成立体网状并沿组织间隙延伸,而且与血管、神经、胶原纤维束及其形成的组织微通道等紧密相连。(见图2)它能将结缔组织及其与之相连的血管、神经、淋巴管和胶原纤维束等进行协调和整合发挥腧穴远治作用,为经络现象提供细胞形态物质基础[16]。

3.2 病理联系 以腰背部常见疾病为例,无法确定解剖病理的下背痛被称作非特异性下背痛,是下背痛最常见的形式。其形成受诸多因素的影响,其中以筋膜疼痛综合征最为普遍。筋膜疼痛综合征是以肌纤维或筋膜中散布的触发点为主要特征的一种非炎症性疾病,以肌肉的疼痛、僵硬、活动范围受限和引发牵涉性疼痛为主要表现,是造成软组织慢性疼痛的常见原因[18]。越来越多的研究表明,筋膜触发点可能是引发下背痛的原因。IGLESIAS-GONZÁLEZJ J等[19]调查了非特异性下背痛患者在腰背部筋膜触发点的分布,患者组在腰方肌、腰髂肋肌、梨状肌和臀中肌有显著更多的隐性触发点。临床发现该类患者常可出现腰部、臀部及下肢肌肉的压痛及牵涉痛,往往能找到激痛点。找到准确的定位进行针刺,能够减弱激痛点的活性,促进局部代谢,改善微环境,快速使腰臀腿部紧绷的肌肉及筋膜张力得到缓解,进而使疼痛减轻,功能改善[20]。

从筋膜角度分析腰背部疾病与下肢关系主要集中体现在激痛点理论。激痛点又称为扳机点、激发点、触发点,由国外学者TRAVELLJ提出,指的是在对患者查体时可触及肌肉内存在结节和条索,或仅仅是局部紧张,当进行针刺或缺血性按压时,即可产生局部疼痛反应或远处牵涉样疼痛,有的可伴随肌肉的局部抽搐反应[21]。值得注意的是这些激痛点的传导方向除了沿某块肌肉长轴方向传导外,在远距离上也会沿着筋膜链方向出现牵涉性疼痛放射带。另一方面,DORSHER P T[22]将筋膜疼痛牵涉性疼痛放散路线同相应的经脉循行线作对比,结果显示分布完全或几乎相同的占76%,部分一致的占14%。

3.3 临床应用 在腰背委中求在临床应用方面,有医家反映常规毫针针刺效果不显,怀疑“四总穴”理论的临床实际疗效。结合当前筋膜研究和临床经验,笔者认为在应用时要注意两点。其一,穴位刺激时以牵拉更多筋膜组织为要,急性病症或慢病初次可选择刺络拔罐,慢性病症长期针刺治疗可选择圆利针和滞动针法结合治疗。《素问·九针十二原篇》云:“虚则补之,实则泄之,宛陈则除之。”风寒湿邪在肌内间积聚,日久筋膜挛缩炎症物质堆积引起疼痛,可利用叩刺法对委中穴放血,在结合拔罐疗法留罐20 min,从而达到疏通筋络、调节气血的目的。刺络拔罐放血通过产生负压吸引一方面使部分病理产物、致痛物质排出体外,恢复微循环正常动态平衡;另一方面,拔罐的负压吸引可刺激牵拉较多筋膜组织,通过筋膜链影响整个筋膜网络,降低筋膜张力,减少病变处筋膜对神经末梢的刺激,从而有效缓解病变处症状[23]。对于腰部慢病长期针刺治疗时不宜频繁使用刺络拔罐法,以免造成局部创伤瘢痕粘连,可选择较粗的圆利针结合滞动针法进行针刺。圆利针是《黄帝内经》中九针之一,针长40 mm,针尖尖锐,中身微大,相较于普通毫针能够产生较大刺激量[24]。运用滞动针法在行针时单一方向捻转将筋膜组织缠绕在针身上行提拉手法,产生生物力学刺激,可扩大穴位的刺激面积,增强得气感及针刺的刺激量。已有临床研究[25]验证圆利针配合手法针刺委中临床疗效优于西药。其二,穴位选择可泛化委中穴至整个筋膜链有病变的其他激痛点。笔者临床发现腰背部疾病的激痛点不仅存在于腰部肌肉表面,多有下肢肌肉如臀中肌、髂肋肌触发点的出现。刺激相应激痛点该处可松解局部痉挛软组织,促使血液循环,达到行气活血、舒筋通络的功效。这表明除了选择委中穴外,临床还可应用筋膜触诊法,沿着整条后表线进行滑动触诊。选择合适腧穴后进行激痛点针刺,可更有效地减轻疼痛程度,改善腰椎功能和稳定性,提高临床疗效。

4 小 结

古代针灸治疗腰痛以委中、申脉为远端配伍核心腧穴,强调远近配穴及随症取穴[26]。“腰背委中求”是历代医家进行针灸临床实践凝练总结的宝贵经验,也是腧穴远治作用的具体体现,临床疗效确切。笔者系统梳理了“腰背委中求”当前理论阐释,以筋膜与经络腧穴研究为出发点,从生理联系、病理联系和临床应用3个角度进行机理论述。当前研究的主要问题在于委中与腰背部疾病直接关联研究较少、筋膜链作为传导通路机制尚未阐明、筋膜链理论在针灸临床上实际应用较少。期待未来更多筋膜链理论及应用研究能以更科学、更系统、更实用的方式展现出来,以期更好地指导临床治疗。