腹腔镜手术下不同固定方法治疗小儿回结型肠套叠的临床效果比较

2023-11-08周应成刘文英

周应成,刘文英,周 涛,王 磊

(1.电子科技大学医学院,四川 成都 610054;2.四川省达州市中心医院小儿外科,四川 达州 635000;3.四川省医学科学院·四川省人民医院小儿外科,四川 成都 610072;)

小儿急性原发性肠套叠作为临床上一类发病率较高的小儿急腹症,主要表现为不同程度的阵发性腹痛,婴幼儿主要为阵发性哭闹不安、面色苍白、腹部包块、以及果酱样血便等症状,如果未能及时得到有效治疗,可进一步导致肠坏死、肠穿孔等,甚至危及患儿生命[1]。小儿急性原发性肠套叠的治疗首选非手术治疗,非手术治疗方法常以灌肠复位为主,灌肠的介质包括:生理盐水、空气、钡剂等,空气灌肠复位治疗一般是临床认为是治疗小儿肠套叠的首选[2~4]。在发病早期通过空气灌肠复位的成功率较高,但在经过灌肠复位之后,肠套叠复发的发生率仍可较高,甚至高达12.7%以上[5]。而针对空气灌肠失败和反复多次复发的肠套叠患儿而言,常常需要行手术治疗才能得到满意的治疗效果。近年来,常采用腹腔镜的手术方式将套叠的肠管进行复位[6],术中为了防止术后再次出现肠套叠,通常将回盲部进行固定。而固定的方式主要有回盲部-侧腹膜的固定、回肠末端-升结肠固定这两种,这两种方式均在既往研究报道中被认为是治疗小儿回结型肠套叠的可靠方法[7]。本研究针对两种不同手术固定方法方式的特点与效果进行分析总结,现报道如下。

1 资料与方法

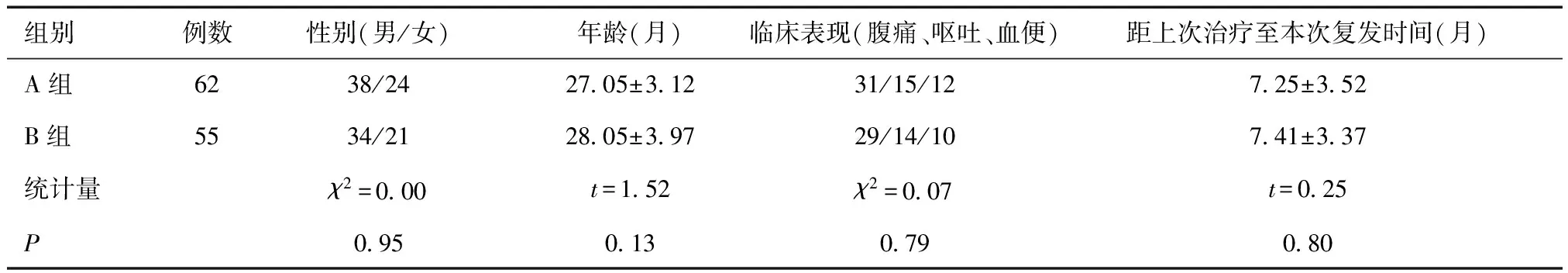

1.1 一般资料2015年5月至2023年2月在达州市中心医院住院治疗的小儿急性原发性肠套叠117例,纳入标准:既往有急性肠套叠病史,经1次以上非手术治疗后复发;经非手术治疗后短期内再次出现肠套叠;行B超检查可见套叠部横断面呈现出“同心圆征”或者是“靶环”状,纵行面可呈现出“套筒征”[8];空气灌肠复位治疗失败(在X射线透视下为患儿进行空气灌肠治疗,将空气灌肠的压力控制在13 kPa之内,并且给予连续进行20 min以上的灌肠,仍未复位成功);经临床医师与患儿家长沟通后,家长同意进行腹腔镜手术治疗;患病时间48 h内,且生命体征稳定;临床上表现出了不同程度的腹胀、腹内肿块、呕吐、脱水以及血便等症状;患儿家属均知情同意。排除标准:肠套叠继发性肠绞窄或者肠坏死等病情较为危急者;存在着肠套叠过紧而无法分离者;术中证实存在有肠息肉、梅克尔憩室等器质性病变者;手术期间发现需要进行肠切除肠吻合术者。按照不同的手术固定方法分为回盲部-侧腹膜固定组(A组)62例与回肠-升结肠固定组(B组)55例,两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患儿一般资料比较

1.2 治疗方法两组患儿麻醉后常规放置胃管及导尿管,对患儿的平卧位进行调整,手术床向左倾10°~15°,将监视器放置在患儿的右侧部位;脐窝上缘弧形切口,放置5 mm的Trocar(腹腔镜穿刺器),建立二氧化碳气腹,并维持气腹压力在8~10 mmHg,向其中置入腹腔镜。在腹腔镜监视下,分别在反麦氏点、耻骨联合上方腹横纹部位穿刺2枚5 mm 的Trocar作为操作孔,向其中置入3~5 mm的无损伤肠钳,在监视下操作完成腹部探查。在探查时对回盲部及末段回肠仔细检查,发现肠套叠起源点后对其进行肠套叠复位处理,并且排除因肠息肉、梅克尔憩室、肿瘤等器质性病变引起的继发性因素。两组患儿均常规行阑尾切除术后,B组将回肠末端与升结肠并行采用4-0可吸收缝合线缝合3~5针,而A组则用4-0可吸收线将升结肠的起始部位、阑尾残端的基底部位、回肠末段与右侧腹膜进行间断缝合固定,总共缝合3~5针。两组根据情况冲洗腹腔,盆腔留置12号硅胶引流管,用4-0可吸收线缝合脐部的腹膜、腱膜、皮下组织,皮内缝合切口或对齐皮肤切口后用医用组织胶水粘合切口。术后继续胃肠减压、禁食水、静脉抗感染48 h、补液等治疗。胃肠减压1~2天后拔除胃管并逐渐进食。

1.3 观察指标①患儿围术期指标:手术耗时、术后进食等待时间、住院天数、术后至肛门排气时间、术后至可下床活动时间。②在术前30 min及术后24 h分别抽取患儿的静脉血检测,用乳胶凝集比浊法进行C反应蛋白测量。③术后常见并发症:切口感染、肠粘连及迟发性肠穿孔、坏死。④采用医院自制调查量表评价患儿家属对治疗效果的满意度,调查内容包括切口的美观度及大小、患儿进食、呕吐、腹胀、腹痛、生长发育等情况,满分100分,得分在80分以上为非常满意,在60~79分为满意,在59分及以下为不满意,满意度=非常满意+满意。

1.4 统计学方法应用SPSS 25.0统计软件对数据进行分析。计数资料以例数(%)表示,比较采用χ2检验;符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿围术期指标比较A组手术耗时、术后进食等待时间、住院天数、术后至肛门排气时间均短于B组,术后下床活动时间较B组提前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿围术期指标比较

2.2 两组患儿手术前后血清CRP水平比较术后24 h两组患儿血清CRP水平均较术前升高,且B组术后CRP水平高于A组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患儿手术前后血清CRP水平比较 (mg/L)

2.3 两组患儿术后、随访1年并发症发生情况比较A组发生切口感染7例,B组切口感染3例,给予局部换药治疗后短期可自行愈合。随访1年,A组患2例发生粘连性肠梗阻,经保守治疗后缓解;B组患儿有4例出现了粘连性肠梗阻,1例出现迟发性肠穿孔/坏死,再次接受了开腹肠粘连松解+肠坏死切除+肠吻合手术治疗,其余3例患儿经禁饮禁食、静脉补液等保守治疗后肠梗阻症状逐渐消失,1例肠套叠复发,经空气灌肠复位成功。A组总体术后并发症发生率低于B组(χ2=4.44,P<0.05)。见表4。

表4 两组患儿术后并发症发生情况比较 [n(%)]

2.4 两组患儿家属对治疗效果的满意度及住院费用比较两组患儿住院费用及家属对治疗效果满意度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 两组患儿家属对治疗效果的满意度、住院费用比较

3 讨论

小儿急性原发性肠套叠是临床上发病率较高的小儿急腹症,据调查资料显示,当前用于治疗肠套叠的方法以空气或者水压灌肠复位为主,其复位成功率高达80%以上[9]。如果复位操作失败或存在灌肠禁忌证,则需要采用开腹手术治疗以挽救患儿生命。值得我们注意的是,部分肠套叠患儿在经过非手术治疗后仍然存在一定的复发概率,且复发间隔时间不等,有的患儿在灌肠复位后当天即可出现再次肠套叠,甚至一天内多次复发;在复发1次以上之后,随后再次出现肠套叠复发的概率高达50%以上[10]。但对于此类患儿而言,是继续采取空气灌肠保守治疗还是直接选择行手术治疗仍存在着不同的观点[11~14]。

目前临床工作中针对需要手术治疗的小儿急性原发性肠套叠,传统手术方法为开腹压挤远端后或使用手指将套叠的肠鞘管进行扩张,并牵拉近端肠管以达到肠套叠复位的目的,在复位之后一旦发现肠管穿孔或者坏死的情况,需要立即进行肠修补术或者肠切除吻合术、甚至肠造瘘等[15,16]。随着微创技术的发展、ERAS理念的推广,腹腔镜微创手术在小儿外科广泛应用[17]。腹腔镜针对肠套叠的手术方式也在临床推广并不断改进[18,19]。在经腹腔镜手术治疗小儿急性原发性肠套叠的肠套叠的过程中,为避免术后复发在肠套叠复位手术中常常对回盲部肠袢进行固定来限制肠管异常蠕动,以预防肠套叠复发。而固定的方式主要采用回肠末端与升结肠固定、回盲部与侧腹膜固定这两种类型,这两种手术方式在当前均有报道[7,20]。

本研究对腹腔镜下回肠末端与升结肠固定、回盲部与侧腹膜固定这两种手术方式进行比较,结果显示:回盲部-侧腹膜固定组的各项观察指标优于回肠末端与升结肠固定组。分析结果的影响因素包括:儿童回盲角较小,同时回盲部的游离幅度也相对较大,这也被认为是发生小儿急性原发性肠套叠的解剖因素。因此,在手术操作时可通过对回盲部的肠袢的固定来达到预防及治疗肠套叠复发的目的。在实施腹腔镜下回盲部与侧腹膜固定采取多点固定法,固定回盲部肠袢的同时对回盲角进行改变;同时也强调了对阑尾切除的重要性,其原因一是回结型肠套叠的发生不可避免的引起阑尾不同程度的出现继发性炎症反应,切除阑尾可避免术后继发性阑尾炎加重造成二次伤害;二是在实施阑尾切除时也会在一定程度上增加回盲区域的粘连性,这也会在一定程度上降低其活动性,可有效的限制肠套叠复发所需的活动空间。回肠-升结肠固定组只是将回肠末端与升结肠作固定,其回盲部和术前一样,仍保持游离状态,且固定之后回肠与升结肠成角较大,这可能是导致术后肠套叠复发和不全性肠梗阻风险增加的因素。另外,尽管两种手术治疗方式在住院费用及家长满意度方面未显示出明显差异性,但回盲部-侧腹膜固定组术后恢复时间短、并发症发生概率降低、平均住院天数也明显缩短。

综上,腹腔镜下回肠末端与升结肠固定、回盲部与侧腹膜固定这两种方式在治疗小儿回结型肠套叠均可获得良好的手术效果,且安全有效。但回盲部-侧腹膜固定组的手术耗时、术后进食等待时间、平均住院天数、术后至肛门排气时间均较回肠-升结肠固定组缩短,且术后下床活动时间提前,同时术后CRP升高并不显著、切口感染、肠粘连及迟发性肠穿孔、坏死发生率较低,该手术方式效果更好,临床应用安全有效。