职业教育“三三三”型课程思政模式的探索与实践

2023-10-28李浩刘凤温雅婷邢保书

李浩 刘凤 温雅婷 邢保书

摘 要:为落实立德树人根本任务,以职业教育人才培养需求和高等学校课程思政要求为引领,基于成果导向教育理论,构建了“三度、三心、三真”有机融合的“三三三”型职业教育课程思政模式。基于此,文章以职业教育气象观测专业为例,分析了“气电一体、以气为本,理工结合、落实到工”的课程特点,提出了大气科学与电子科学相结合的“三三三”型思政案例体系,以提升职业教育教学效果,助力职业技能人才培养。

关键词:职业教育;课程思政;气象观测;“三三三”型思政模式

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2023)27-0064-04

国防科技大学气象海洋学院开展职业教育气象观测专业人才培养已有四十多年的历史,面对岗位任职的需求牵引、复合创新的人才培养、观测技术的快速发展、课程思政的时代要求等,教学团队持续开展课程改革和建设[1-2]。习近平总书记在党的二十大报告中提出了统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位的战略部署。基于此,本研究针对职业教育中存在的思政目标不够精准、思政元素不成体系、思政案例不易推广等问题,体系化设计职业教育课程思政模式,并开展气象观测专业课程思政实践。

一、职业教育与课程思政

新时代军事职业教育聚焦备战打仗和岗位急需,肩负建设学习型军队、培育学习型军人的使命[3]。2019年中央军委办公厅印发了《关于加快推进军事职业教育的若干意见》,标志着推进军事职业教育创新发展的大幕已经开启。2020年《高等学校课程思政建设指导纲要》指出“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是教育的根本问题,立德树人成效是检验高校一切工作的根本标准。

高等学校人才培养是教书和育人相统一的过程,必须将知识传授、能力培养和价值塑造融为一体。职业教育旨在培养新型职业技能型应用人才,要以良好的精神面貌投入国家和社会建设。开展职业教育课程思政,提高思政教育与专业教育的融合度,创新思政教育方法,发挥课程思政教育的价值,促进职业教育的健康发展[4]。对于军事职业教育而言,必须把能打仗、打胜仗作为出发点和落脚点,课程思政必须紧贴使命任务、岗位履职、职业发展,坚持为战育人、以战领教的总体思路。

二、构建职业教育思政模式

针对军事职业人才培养实际需求,基于成果、能力、目标、需求为导向的OBE理论,坚持以学生为本,发挥课程思政特色优势,课程教学团队构建了职业教育“三三三”型课程思政模式,涵盖“三度”思政目标、“三心”思政路径、“三真”思政效能,如图1所示。

(一)坚持问题导向,打牢问题意识

发展职业教育必须以岗位需求为牵引,这是职业教育最基本、最重要的原则。课程思政坚持问题导向,关键在于打牢问题意识,用问题牵引课程思政。当前,主要问题包括以下三个方面:完成任务、解决问题的能力不足,岗位任职存在专业能力偏弱问题,课程思政目标在于着力提升专业投入度;扎根基层、敢于担当的能力不足,岗位任职存在职业稳定性不强问题,课程思政目标在于着力提高职业认可度;创新创业、争创一流的闯劲不足,岗位任职存在敬业动力不足问题,课程思政目标在于着力提升敬业动力度。针对职业人才在岗位任职实际中存在的问题,按照“度”从低到高三个层次,即投入度、认可度、动力度,设计课程思政的专业投入度、职业认可度、敬业动力度的“三度”课程思政目标,如图1所示。

(二)坚持以人为本,做到师生比心

统筹考虑职业人才在价值观、工作环境、认识水平、任职岗位等方面的特点,课程思政坚持以人为本,关键在于做到师生比心。按照“心”从低到高层次,渐次展开,设计安定心情、用足心思、竭尽心力的课程思政路径,“安心”思政突出安定心情守住工作底线,“用心”思政突出集中心思承担更多责任,“尽心”思政突出竭尽心力追求卓越贡献。在图1中,“三度”目标与“三心”路径对标对表、层层推进。针对提升专业学习投入度,“三心”思政路径具体化为会干活、能做事、善创新的层次递进的思政融入。其中,会干活是完成任职岗位工作的基本要求,能做事则强调根据保障任务灵活开展工作,善创新要求创造性地高质量完成各种任务;针对提升任职岗位认可度,“三心”思政路径具体化为扎根岗位、敢于担当、卓越工匠的层次递进的思政融入。其中,扎根岗位强调扎根一线和长期坚守,敢于担当强调勇挑重担和敢为人先,卓越工匠强调主动作为和争创一流;针对提升履职尽责动力度,“三心”思政路径具体化为听指挥、顾大局、能打赢的层次递进的思政融入。其中,听指挥是基本要求,顧大局是必然要求,能打赢是根本要求。

(三)坚持内容为王,实现有机融合

课程思政必须坚持“内容为王”,面向职业人才岗位任职,关键在于实现教学内容和课程思政的有机融合。专业课程是课程思政建设的基本载体,要深入梳理专业课教学内容,结合不同课程特点、思维方法和价值理念,挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。针对职业人才的层级、年龄、文化程度等现状,为了实现听得懂、愿接受、有效果,避免说教灌输,要坚持“内容为王”理念,有机融合课程内容为思政有效载体,促使职业教育对象从被动聆听者转变为主动参与者,具体化为激发兴趣、培塑热爱、锻造理想的三个阶段历程,循序渐进,打通课程思政“最后一公里”。按照“真”从低到高层次,设计思政输出的真懂、真信、真用的“三真”效能层级,实现内容为王、落实“三真”的课程思政效能。

三、气象观测专业思政实践

《高等学校课程思政建设指导纲要》指出:要在理学和工学类专业课程教学中把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力;理学类课程要注重思维方法的训练和伦理教育,培养探索未知、追求真理、勇攀高峰的责任感和使命感;工学类课程要注重强化工程伦理教育,培养精益求精的大国工匠精神,激发科技报国的家国情怀和使命担当。职业教育气象观测专业课程具有“气电一体、以气为本,理工结合、落实到工”的特点,课程思政潜力大、效益高。

(一)气象观测课程内容体系梳理

气象观测是指对表征大气状况的气象要素、天气现象及其变化过程进行个别或系统地、连续地观察和测定,并对观测记录进行整理的过程和方法[5],为天气预报、气候分析、科学研究以及国民经济和国防安全直接提供准确完整的气象资料。气象观测涉及大气物理、传感器技术、无线电技术、电子技术和空间技术等多个学科。

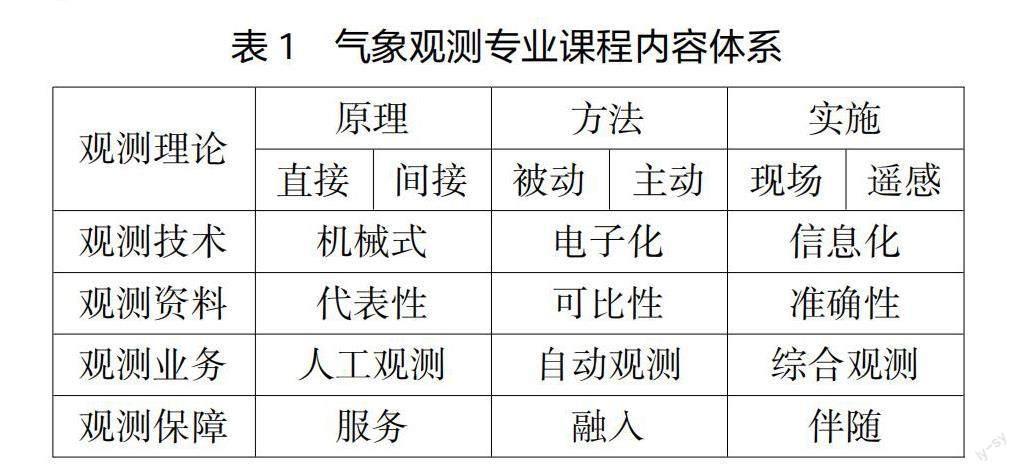

体系化重组课程知识体系,是合理布局思政“触发点”的基础。气象观测仪器种类很多,观测结果包括气温、湿度、压力、风、云、能见度、辐射、电场等。气象观测对象和要素属于“气”的范畴,气象观测方法和技术属于“电”的范畴。“气”是气象观测的目的,“电”是气象观测的手段,大气和电子两方面密不可分。从专业角度来看,大气物理和普通气象等属于理的范畴,电子科学和信息技术等属于工的范畴,理是气象观测的基础,工是气象观测的实现,理工密切结合。将气象观测和测量学进行比照,提出了气象观测的三对、六个概念的内涵和外延,即直接探测和间接探测、现场探测和大气遥感、主动探测和被动探测,构建比较完备的气象观测的原理和方法[2],如表1所示。气象观测的理论和技术表明了探测技术的自身特征和适用范围。直接和间接主要描述传感器输出和探测要素的量值关系,需要关注直接和间接的量值关系在不同环境下是否普适成立;现场和遥感主要描述传感器和探测对象的位置关系,现场和遥感如何确定采样空间的大小和位置;主动和被动主要描述传感器和探测对象的作用关系,主动和被动探测的气器作用是否影响了气象要素值。观测技术可以细化为机械式、电子化、信息化三个发展阶段,观测业务区分为人工观测、自动观测、综合观测三种方式,观测保障区分为服务、融入、伴随三个阶段。由于气象要素随时随地不断变化,仪器本身也受到许多复杂因素的影响,因此气象观测也是一种动态测量过程,不同于实验室内的测量。为了解大气整体的运动变化规律,气象观测资料必须满足三性要求[4],即代表性、准确性和比较性。所谓代表性,是指气象测量值应能代表测站周围较大范围内的或一段时间内的平均状况。所谓准确性,是指测量值与真值一致的程度,通常是用系统误差和随机误差合成大小来描述。所谓比较性,是指资料必须具有良好的时空比较性,满足天气分析预报和科学研究的需要。从测量学角度看上述三性要求,可以认为气象观测资料的代表性是解决气象观测样本是否属于被测对象状态的总体,准确性是反映被测对象总体的抽样误差,比较性是通过气象仪器计量检定等标准化实现的。

(二)气象能见度观测的思政案例

气象能见度是气象观测的重要内容,以此为突破可以实现典型案例、多维辐射的思政效果。对照表1所示的气象观测课程内容体系,散射式能见度仪教学内容贯穿了“间接—现场—主动—电子—自动—伴随”的课程知识点链路,涵盖了大气科学[6]和电子科学[7]两个领域,包括亮度对比传输规律、采样时间平均算法、强度随散射角分布、大气不均匀性分布、不同波长消光系数、漫射散射和背景光、散射角与采样体积、测量结果波段修正、抗电磁干扰与防护等九个主要知识点,完整体现了“气电一体、以气为本,理工结合、落实到工”的气象观测课程特点。对照“三三三”型课程思政模式,导入气象能见度观测的教学思政案例,设计和配置了该部分教学的思政案例组合,如图2所示。

亮度对比传输规律、采样时间平均算法、强度随散射角分布,这三个知识点可以融入“专业投入度”进行思政设计。亮度对比传输规律揭示了目标物和背景的视亮度与固有亮度的变化是目标能见与否的根本原因,这是开展气象能见度观测业务(即“会干活”)的基础认知;采样时间平均算法是提高观测结果三性要求的基本方法,这是开展能见度观测值(即“能做事”)的常用方法;强度随散射角分布是前向散射式能见度仪区别于透射式能见度仪的特点,这是气象能见度观测技术创新(即“善创新”)的必经之路。

大气不均匀性分布、不同波长消光系数、漫射散射和背景光,这三个知识点可以融入“职业认可度”进行思政设计。大气不均匀性分布是气象能见度发生变化的物理基础,从事气象观测职业必须长期积累气象资料(即“扎根岗位”);不同波长消光系数的差异是目测能见度和器测能见度的区别所在,从事气象观测职业必须积极主动开展各种方法观测比对试验(即“敢于担当”);漫射散射和背景光是不同方向上能见度存在差异的根本原因,从事气象观测职业必须面向保障任务需求灵活调整观测方位(即“卓越工匠”)。

散射角与采样体积、测量结果波段修正、抗电磁干扰与防护,这三个知识点可以融入“敬业动力度”进行思政设计。散射角与采样体积的不同观测结果也不同,严格按照要求统一散射角与采样体积(即“听指挥”)是气象能见度观测敬业动力度的前提;测量结果的波段修正是不同能见度观测装备资料转换的基础,考虑不同气象台站装备实际条件(即“顾大局”)是气象观测敬业动力度的升华;抗电磁干扰与防护是观测装备正常工作的关键,确保复杂环境下气象装备正常(即“能打赢”)是气象能见度观测敬业动力度的根本。

在此基础上,进一步有意、有机、有效地挖掘和融入英模人物、大国工匠、爱岗敬业等方面的思政案例,使课程思政有理有据,生动活泼,凸显职业教育和岗位任职特色。

四、结语

本研究针对職业人才培养需求和高校课程思政要求,构建了“三三三”型军事职业教育课程思政模式。在分析气象观测专业课程特点的基础上,有机融合思政模式和课程内容,设计了气象观测课程思政案例。研究表明,职业教育课程思政必须注重顶层模式设计,并凝练课程知识体系,确定思政的载体和抓手,实现典型案例的多维延伸,确保教学内容和课程思政的有机衔接、相互促进和相向而行。

参考文献:

[1] 温雅婷,何明元,王毅. 军事职业教育课程线上线下混合式教学模式探索[J]. 现代职业教育,2020(45):42-43.

[2] 李浩,陆文,王晓蕾,等. 构建开放型内容体系促进大气探测学精品课程建设[C]//新时代高校地球科学教改与创新研讨会论文集. 北京:高等教育出版社,2020:559-564.

[3] 宋阔益,赵希庆. 加强军事职业岗位需求分析牵引军事职业教育发展[J]. 继续教育,2017,31(05):75-76.

[4] 谭兴国,李晓红,盛伟,等. 职业教育课程思政教学模式探索[J]. 中国电力教育,2021(12):65-66.

[5] 孙学金,王晓蕾,李浩,等. 大气探测学[M]. 北京:气象出版社,2009:2-9.

[6] 李浩,单陈华,胡帅,等. 非理想条件下气象能见度的观测方法[J]. 光学学报,2016,36(07):29-34.

[7] 李浩,孙学金. 前向散射能见度仪测量误差的理论分析[J]. 红外与激光工程,2009,38(06):1094-1098.

(责任编辑:淳洁)