殷人信仰世界中的“帝”及商周时期“帝”观念的演变

2023-10-21王小健

王小健,杨 扬

(大连大学 历史学院,辽宁 大连 116622)

“帝”是殷人精神世界中非常重要的信仰对象,因而成为殷商史研究的重点问题。二十世纪二三十年代由郭沫若等老一辈思想家发端,五十年代胡厚宣(1)胡厚宣:《殷卜辞中的上帝和王帝(上)(下)》,《历史研究》1959年第9、10期。、陈梦家(2)陈梦家:《殷虚卜辞综述》,中华书局,1988年。等学术前辈对卜辞中的“帝”作了全面梳理和分析,形成了至上神和自然神两种基本观点。二十世纪九十年代直至本世纪詹鄞鑫(3)詹鄞鑫:《上帝观的起源、发展及其影响》,《天津师大学报》1988年第5期。、张荣明(4)张荣明:《论殷周上帝观》,《齐鲁学刊》1992年第4期。、郑慧生(5)郑慧生:《神义的衍化与神的产生》,《华侨大学学报》1999年第1期。、晁福林(6)晁福林:《论殷代神权》,《中国社会科学》1990年第1期;晁福林:《说商代的“天”和“帝”》,《史学集刊》2016年第3期。、朱凤瀚(7)朱凤瀚:《商周时期的天神崇拜》,《中国社会科学》1993年第4期;朱凤瀚:《商人诸神之权能与其类型》,《尽心集:张政烺先生八十庆寿论文集》,中国社会科学出版社,1996年。、常玉芝(8)常玉芝:《商代宗教祭祀》,中国社会科学出版社,2010年。等众多学者接踵其后,对殷商之“帝”进行了更为细致的分析讨论,在自然神和至上神两种观点的基础上,提出了更多新的认识。朱天顺指出“帝”本质上是自然神和社会神的综合、抽象和升华,是一个抽象的概念,只是称呼为“帝”(9)朱天顺:《中国古代宗教初探》,上海人民出版社,1982年,第255-256页。;郑慧生认为商代没有纯粹意义上的、现代意义上的神,对云、雨、风的崇拜只是殷人的拜物迷信;朱凤瀚指出殷人的上帝虽然拥有很高的地位,但不是至上神也不是保护神,而是在思索与追溯统一世界的根本力量过程中所创造的神,是殷人在幻想自然和社会现象产生的本源时,对一种神秘力量进行初步思考的产物。这些继起的研究,倾向于将“帝”视为一种神秘的力量,但在表述上又与神常混用,界分的不是很清楚。那么,殷人信仰的“帝”究竟是什么?前后经历了哪些变化?周人也信仰“帝”,与殷人相比又有什么不同?战国以后“帝”很长时间以来更是成为最高统治者的专有称谓,这种演变的内在逻辑是什么?对这些问题的回答需要追溯至“帝”信仰的源头——殷人信仰世界中的“帝”。本文将从“帝”的属性、先王“宾于帝”、先王称帝、周人观念中的“帝”等几个方面来分析论证殷周时期“帝”信仰的变化过程,以期对中国古人的“帝”观念有更内在的理解和把握。

一、“帝”的属性

学界对殷人“帝”属性的讨论,主要是从“帝”对天气现象和社会人事的影响方面入手。由于甲骨卜辞有关“帝”与天气现象的卜辞占很大篇幅,陈梦家因而视“帝”为自然神,同时甲骨卜辞中“帝”与社会人事又关系密切,胡厚宣因而视“帝”为至上神。鉴于两位前辈学者对“帝”卜辞梳理得比较充分,甚至可以作为史料使用,故本文在论证时不再全部列举这方面的甲骨卜辞,而是有针对性地列举分析。

1.帝与风雨雷云的关系

甲骨卜辞中包含了大量与风、雨、云、雷、雪、雹、雾、虹等气候现象相关的内容。据美国学者吉德炜统计,《甲骨文合集》中记载的天气卜辞大约占7%。(10)[美]吉德炜著,陈嘉礼译:《祖先的风景——商代晚期的时间、空间和社会(约公元前1200-前1045年)》,上海古籍出版社,2021年,第2页。这是仅次于祭祀辞例数量的辞例类型,主要集中在对风雨和阴晴变化等事项的卜问,(11)[韩]赵容俊:《甲骨卜辞所见之巫者的交通鬼神》,《东方考古(第1集)》,科学出版社,2004年,第243页。且卜问的对象多是“帝”。那么,殷人为什么要频繁地向“帝”卜问这些气候现象呢?

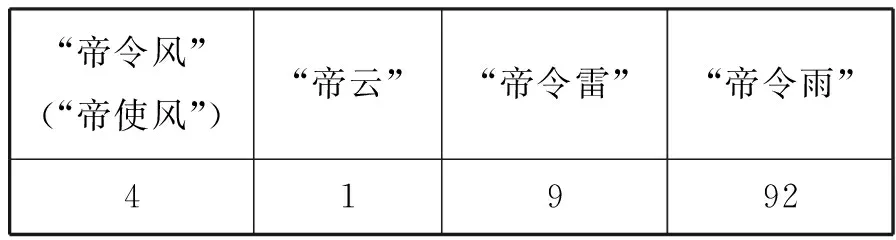

胡厚宣对武丁时期的“帝令风(帝使风)”“帝云”“帝令雷”“帝令雨”等卜辞进行了归纳整理,表一就是据此做的统计。

表一 武丁时期“帝”令风雨云雷的卜辞数统计(12)表中数据是根据《殷商史》统计。胡厚宣、胡振宇:《殷商史》,上海人民出版社,2003年,第452-457、548-550页。

“帝”令风卜辞如:

武丁时期,“帝”和云并列出现的卜辞只有下面一条:

贞燎于帝云。(《合集》14227)

“帝云”和“帝史风”的表述相似,殷人认为“风云在帝左右,供帝之驱使”,(14)胡厚宣、胡振宇:《殷商史》,上海人民出版社,2003年,第452页。因此称为“帝云”。

“帝”令雷卜辞如:

贞帝其及今十三月令雷。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十

帝其于生一月令雷。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十(《合集》14127正)

这是贞人卜问了10次“帝”是否会令打雷。

癸未卜,争,贞生一月帝其弘令雷。贞生一月帝不其弘令雷。(《合集》14128正)

这条卜辞是从正反两方面卜问“帝”会还是不会令打雷,以及打雷的程度大不大。

相较于其他气象卜辞,有关雨的卜辞数量最多,“武丁卜辞言帝令雨者,多至数十百见。或言帝隹雨。”如前文表格所示,胡厚宣还列举了武丁时期出现的90余条“帝”令雨的辞例来说明“帝”与雨的关系,(15)胡厚宣、胡振宇:《殷商史》,上海人民出版社,2003年,第452-457页。并列出151条与雨相关的卜辞来说明殷商时期的降雨情况。(16)胡厚宣:《甲骨学商史论丛初集:外一种》,河北教育出版社,2002年,第866页。同时,据常玉芝统计,若将正反卜问算作1条来统计,仅是带月份的卜雨辞例就有344条之多。(17)常玉芝:《殷商历法研究》,吉林文史出版社,1998年,第386页。可见,“帝”与雨关系之密切。

举例如下:

辛未卜,争,贞生八月帝令多雨。贞生八月帝不其令多雨。(《合集》10976正)

在甲骨文中,除单独卜问某种气象之外,还有多种气象共卜的辞例,在此不一一列举。

在卜辞中,“帝”与风雨云雷等自然现象的关系,多数用“令”、有时用“史”字来表示。对于“令”的含义,学界普遍采用命令之义,并由此将“帝”人格化,认为“帝”与人一样有思想意识,能够发出指令,“令”字成为判断“帝”是“神”的一个关键词,同时把“帝”驱使的风雨云雷等也看作是“神灵”。其实这种祈使用法在后世文献中也常见到。《淮南子·天文训》中记载:“日月者,天之使也。”(19)(西汉)刘安:《淮南子》,岳麓书社,2015年,第21页。《太平御览》卷九引《河图地通纪》说:“风者,天地之使。”(20)转引自胡厚宣、胡振宇:《殷商史》,上海人民出版社,2003年,第452页。从字面上看,日、月、风都是由天产生的自然现象,故称“天地之使”,因此可理解为一种拟人化的表达而已。同理,卜辞中的“帝令”“帝史”也是殷人对“帝”与风雨云雷关系的一种表达方式,通过一个“令”字来说明“帝”就是神灵,甚至是有人格意识的神灵并不恰当。

2.帝与农业收成的关系

农业在商代社会生产中非常重要,这从甲骨卜辞经常占卜农业收入可见一斑。据杨升南、马季凡统计,甲骨卜辞中卜问“受年”类的辞例非常多,高达597次(21)杨升南、马季凡:《商代经济与科技》,中国社会科学出版社,2010年,第98页。,而且殷人在一月至五月卜问是否下雨的次数相对较多,分别是34次、41次、48次、41次和42次,这正好是春夏之交农作物播种、发芽、出苗和生长的时期。(22)杨升南、马季凡:《商代经济与科技》,中国社会科学出版社,2010年,第47页。可见殷人对气象的关注,主要是源于对农业生产的重视。卜辞如:

帝令雨足年。(《合集》10139)

这两条辞例都是在卜问“帝”命令下雨,会带来丰足的收成吧?雨水影响万物的生长,关乎农业的丰歉,又受制于“帝”,因此“帝”能通过风雨等气象保障农业生产,让作物有好的收成。

“帝”能够保障作物收成,同时也能带来自然灾害。郭静云认为许多卜辞中“帝令”后面加的通常是象征生命一类的名词,表示赋生之义,“帝降”之后加的通常是与祸患有关的词汇。(23)郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,上海古籍出版社,2016年,第490-492页。从殷商时期的整体情况来看,主要有水、旱、蝗、瘟疫、大风、雷电、冰雹、火灾等多种自然灾害。(24)刘继刚:《甲骨文所见殷商灾害研究》,科学出版社,2022年,第73页。卜辞中有许多这样的例证,如:

丁丑卜,争,贞不雹,帝隹其。一、二、三、四、五、六、七、八

丁丑卜,争,贞不雹,帝不隹。一、二、三、四、五、六、七、八、九(《合集》14156)

这两条卜辞是在卜问“帝”会不会降下冰雹,贞人从正反面分别卜问了8次、9次。诸如此类,在武丁时期,殷人针对会不会有冰雹灾害而进行卜问的就有30次。(25)将正反卜问算作1次统计,数据是根据《殷商史》中《殷商时代之冰雹》一文统计。胡厚宣、胡振宇:《殷商史》,上海人民出版社,2003年,第303-305页。

殷人也经常卜问是否会出现大暴风。除冰雹灾害和风灾之外,旱灾也时常光顾,“帝”不仅能“令雨”,还能“降旱”。如:

还有就是蝗灾。诸如:

以上诸多灾害都会影响年成,因此殷人要反复卜问“帝”是否会对作物收成带来祸害。如:

在过去,统治者的喜好往往会引领整个时代的审美。雍正帝对粉彩的偏好让粉彩花鸟瓷画焕发了前所未有的生机。这一时期的粉彩花鸟瓷画表现出浓烈的文人气息。从画面的整体布局来看,疏密有致,从格调来看,颜色清雅,让人过目难忘。这一时期更是成为粉彩花鸟瓷画的巅峰时期。

3.帝与社会人事的关系

“帝”不仅局限于对天气现象的影响,对人事的影响也很突出。

商王是国家的最高统治者,“帝”对商王的影响主要表现在建造城邑和外出征伐两类事情。

商王在建造城邑时经常向“帝”卜问,如:

乍邑就是作邑,若是“顺”的含义,“帝若”就是卜问建造城邑“帝”会不会确保顺利。顺利与不顺利是相伴而生的,如:

“帝”对商王的另一个重要影响是战争。据王宇信、杨升南统计,从武丁时期至帝乙帝辛时期,商朝对外征伐对象共有136个(29)王宇信、杨升南:《甲骨学一百年》,社会科学文献出版社,1999年,第498-499页。,可见战争在商代社会中占据着十分重要的地位。

商王在准备外出作战时会卜问天气情况,而最关注的就是能否取得胜利,因此频繁地卜问作战时能否受到帝佑。如:

“帝”对商王的影响,主要表现在以上两个方面,但也不排除其他影响的存在,如“贞隹帝戎王疾。” (《合集》14222正丙)这是对商王疾病的影响。还有未指明具体内容的福佑和祸患,如“壬寅卜,□,贞帝其左王。” (《合集》39849)“贞不隹帝咎王。” (《合集》902反)

4.小结

综上所述,我们可以对帝有一个初步的认识。从帝与气候现象的关系来看,帝首先是对这些自然力量的综合、概括、抽象和想象,是殷人对云、雷、风、雨等天气现象的探索和追问,这种探索虽然在卜辞中没有明确说明,但频繁贞问“帝”是否会令雨令风,不仅是占卜吉凶之义,也是对天气的一种预测,这种预测是建立在对气候现象长期观察基础上的,只是卜辞中不能具体展示这些经验。正如晁福林所说,“卜辞关于气象的记录,可以说是文字记录的我国最早的天气预报……其探索自然奥秘的积极意义却不应忽视。”(30)晁福林:《先秦社会形态研究》,北京师范大学出版社,2003年,第176页。在殷人看来,这些气候现象中蕴含了某种力量,风雨雷云只是这种力量的具象化而已,殷人用“令”“使”“降”等字样表达这种力量与其具象的关系,二者是无形存在与有形存在的关系,但都是客观存在。正如风雨云雷等气候现象既会带来风调雨顺也会带来各种自然灾害一样,帝的力量也因此具有不确定性,特别是灾害给人带来的危害、震撼更为显著,所以殷人要反复占卜贞问“帝”究竟带来的是好的还是坏的结果,人们当然期望好的结果。“帝”的力量不仅表现在气候现象上,还体现在战争、建城、疾病等其他方面。事实上,无论是建造城邑、外出作战、生病与否还是其他事情,是否顺利都存在不确定性,对于这种不确定性殷人要诉诸于“帝”。“帝”无论在自然界还是社会生活中都始终存在,不以人的意志为转移,又威力巨大,能呼风唤雨,福祸人类,而为人类所无法改变,殷人只能在频繁的贞问中去揣测这种力量的指向,它是客观无形的存在,但通过客观有形的存在表现出来。如果非要说是“神秘力量”也不体现在它的超自然存在,而是客观的无形的存在,这是商朝人对客观现象背后原因的追问和思考,是其对客观世界的认知方式。甲骨文中有“帝臣”的记录,是否意味着是帝廷组织,“帝五臣”“帝五工臣”究竟是什么尚不明确,如果如学者所说是指风雨云雷等天气现象,则仍不失为一种拟人化的表达,很难据此将“帝”定义为神。

二、“帝”与先王的关系

在殷人的思想观念中,“帝”与先王也存在着微妙复杂的关系。“帝”作为看不见的无形力量,又是如何与先王建立起联系呢?

1.先王“宾于帝”

咸、太甲、下乙分别是指开国之君商汤、商汤之孙太甲、祖乙三位先王,三人在传世文献中分别被称为高祖乙、太甲太宗、中宗祖乙,要么是开国之君,要么是复兴之主,在商代都是有为之君,武丁因此要特别合祭他们,并且认为他们可以“宾于帝”。如果“帝”在殷人的眼中是能够影响自然和社会的一种巨大力量,那么“宾于帝”是否意味着这几位在世时很有作为的君主,死后其魂灵能否从“帝”那里获得这种力量,因此武丁才反复占卜汤咸、大甲、祖乙三位先王宾于上帝,他当然是希望这三位先王能“宾于帝”,从“帝”那里获得更大的力量来护佑商王,在武丁看来或许只有这三位先王才有资格宾于帝。

同理我们再分析“先王宾于先王”的卜辞,因为除了能“宾于帝”外,先王与先王之间也有“宾”的关系,与先王 “宾于帝”的用法一致。如:

贞大甲不宾于咸(《合集》1401)

贞大甲宾于咸,贞大甲不宾于咸(《合集》1402)

父乙宾于祖乙,父乙不宾于祖乙(《合集》1657)

咸汤为开国之君、太甲之祖,父乙为武丁之父小乙,祖乙之后,三例卜辞中均是后王宾于前王,而且前王分别是咸汤、祖乙这样的有为之君。张秉权先生曾说:“在卜辞中说某宾于某,往往是较近的祖先宾于较远的祖先,也就是较卑的宾于较尊的。”(38)张秉权:《殷代的祭祀与巫术》,《历史语言研究所集刊·第四十九本》,商务印书馆,1978年,第448页。由上引卜辞可知,咸汤、祖乙“宾于帝”,很可能已经从帝那里获得了更大的力量,因此后王宾于先王应该是在揣测前者能否获得“咸”和“祖乙”这些先王所具有的力量。正如吉德炜所说:“祖先崇拜并非涉及对已故者完整人格的有意识的纪念,而是涉及祈求于某种力量并假定已故者拥有此力量。”(39)转引自吉德炜:《祖先的创造:晚商宗教及其遗产》,《当代西方汉学研究集萃(上古史卷)》,上海古籍出版社,2012年,第22页。在殷人看来,先王正是具备了某种力量才能够继续影响人间社会,先王是有形存在,能赐福降祸,因为是自己的祖先,离自己更近,商王才祭祀他们祈求他们,期许获得护佑。帝则完全是一种客观存在的无形力量,与商王距离遥远,没有任何血缘关系,商王只能占卜揣测帝的意志是吉是凶,不能祭祀祈求。单独祭祀“帝”的情况,在甲骨卜辞中“绝未之有”,(40)胡厚宣:《甲骨学商史论丛初集:外一种》,河北教育出版社,2002年,第215页。这已经是学术界的共识,但通过“宾于帝”,先王与“帝”正式建立起了联系。

但即便去世的先王可以从“帝”那里获得力量,与“帝”也不处于同等地位,既然是“宾于帝”,也就表明“帝”的力量大于先王的力量。从“帝”的权能看,帝能够呼风唤雨,并拥有影响王朝事务的能力,而祖先更倾向于对商王私人活动的影响。(41)吉德炜:《祖先的创造:晚商宗教及其遗产》,《当代西方汉学研究集萃(上古史卷)》,上海古籍出版社,2012年,第27页。如个人疾病,殷人认为主要是先王对自己的伤害。如:

2.先王称帝

起初,殷人的先王只能“宾于帝”,揣测先王能否获得帝力。到了商朝晚期,随着王权的不断加强,殷人将这一象征力量的代名词赋予了自己的先王,直接称呼去世的先王为“帝”,此时,先王成为了“帝”力量的化身。如:

贞父乙帝……(《合集》2204)

乙卯卜,其又岁于帝丁一牢。(《合集》27372)

贞隹王帝□又不若。(《合集》24978)

上述例子中,“父乙帝”“帝丁”“帝甲”“文武帝”“王帝”都是商王对已故先王的称呼,这些赋予已故祖先“帝”名的卜辞主要集中于第二期祖庚、祖甲卜辞及之后,商末二王则被称为“帝乙”“帝辛”。据常玉芝考察,有关帝乙的称谓见于帝辛时期的“四祀邲其卣”铭文和“版方鼎”铭文中,除此之外,在陕西岐山县凤雏村出土的周原甲骨中,也有见“文武帝乙”的称呼(42)常玉芝:《商代宗教祭祀》,中国社会科学出版社,2010年,第343-344页。。这表明“帝的称号在殷代末年已由天帝兼摄到了人王上来了”(43)郭沫若:《中国古代社会研究:外二种》,河北教育出版社,2000年,第307页。,虽然还只是对先王的祭称,但无疑先王上升到几乎与帝同等的地位,具有与帝同等的力量,这意味着商王权力已大大强化。

3.小结

如上所述,“帝”是一种客观存在的无形力量,威力巨大,先王通过“宾于帝”与“帝”建立起联系,并从“帝”那里加强了自己的力量,一如他们生前具有威力一样,死后则以无形的力量继续影响商王朝。到了商代晚期,先王有了“帝”称,“帝”与商王的联系更加紧密,先王成为“帝”力量的化身,郭静云将祖先冠以“帝”称的现象,称为“上帝‘体现’”(44)郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,上海古籍出版社,2016年,第496页。,“帝”开始向人格化的方向转化。

三、“帝”信仰在西周的传承与嬗变

甲骨卜辞中出现的“帝”在反映西周史实的文献中也常见到,并且又出现了以“天”为主体的信仰。针对这一问题,学界已有研究成果主要集中在两大方面:一是西周时期出现的“帝”或“天”与甲骨文中的“帝”所示内涵是否一致;二是从“帝”“天”信仰的嬗变来探讨殷周之际思想的变化,学者们普遍将西周思想变化的特点概括为“人道主义之黎明”(45)傅斯年:《性命古训辨证》,吉林出版集团股份有限公司,2017年,第106页。“中国人文精神最早的出现”(46)徐复观:《中国人性论史》,华东师范大学出版社,2005年,第16页。“精神觉醒”(47)晁福林:《人类精神觉醒研究三题》,《史学史研究》2007年第1期。等。那么,与殷商时期相比,西周时期的“帝”具有什么样的特质?接下来将以《诗经》和《尚书》为文本,探讨“帝”信仰的“承”与“变”。

1. 反映周初史实的传世文献中的“帝”与“天”

根据前文分析,殷商时期的“帝”是殷人对客观存在的不确定性力量的抽象概括,贯穿于天气现象和社会人事中。随着王权的不断加强,这种指称力量的“帝”在商代晚期被用来称呼先王,至此,王成为了这种力量的代言人。经过一场牧野之战,“小邦周”战胜了“大邑商”,新的政权建立。那么,周人观念中的“帝”与殷商时期的“帝”是否具有共性呢?

检索《诗经》和《尚书》可以发现,周初仍然普遍存在着“帝”信仰。《诗经》中共出现了43次“帝”字,分布在《鄘风·君子偕老》《小雅·正月》《小雅·菀柳》《大雅·文王》《大雅·大明》《大雅·皇矣》《大雅·生民》《大雅·板》《大雅·荡》《大雅·云汉》《周颂·执竞》《周颂·思文》《周颂·臣工》《鲁颂·閟宫》《商颂·玄鸟》《商颂·长发》诸篇中。

《尚书》中所占篇幅最大的是《周书》,“帝”分布在《洪范》《金縢》《大诰》《康诰》《召诰》《多士》《君奭》《多方》《立政》《康王之诰》《文侯之命》诸篇中,“帝”字共出现了32次。这些篇目主要记载的是周公、召公的言论,《逸周书》中的《克殷》《世俘》《商誓》《度邑》这几篇中也有“帝”的记录。

周人认为勤于政事、明德慎罚的文王去世后可以上配“帝”,即“文王陟降,在帝左右”(《大雅·文王》)。还有《尚书·君奭》记载:“我闻在昔成汤既受命,时则有若伊尹,格于皇天。在太甲时,则有若保衡。在太戊时,则有若伊陟、臣扈,格于上帝。巫咸乂王家。在祖乙时,则有若巫贤。在武丁时,则有若甘盘。率惟兹有陈,保乂有殷,故殷礼陟配天,多历年所。”周人认为商朝在成汤、太甲、太戊、祖乙、武丁时期,因为有贤臣的辅佐,使得这些有很大影响力的商王能够“配于天”“格于帝”,才有资格获得上帝的垂青,获得上帝的力量,商祀得以延续六百年。“格于上帝”与卜辞中殷人先王“宾于帝”的含义是一脉相承的。

值得关注的是周初文献中出现了“帝”“天”信仰并存的局面,甚至出现在同一段论述中,二者或前或后。这说明了什么?郭沫若认为,殷人将最高信仰对象称“帝”不称“天”,直到殷周之际才把“天”作为最高的信仰对象。(48)郭沫若:《中国古代社会研究:外二种》,河北教育出版社,2000年,第307、310页。陈梦家认为,西周时期开始有“天”的观念,代替了殷人的“帝”观念。(49)陈梦家:《殷虚卜辞综述》,中华书局,1988年,第562页。傅佩荣认为,商人“帝”的角色,无异于周人“天”的角色,在周代“天”与“帝”是长期可以互换的概念。(50)傅佩荣:《儒道天论发微》,中华书局,2010年,第5页。这些解释都认为“帝”“天”只是名称不同,性质则一样。这些表述无疑都是正确的。《尚书·周书》中“天”字共出现了130次,虽然高于“帝”的次数,但“帝”与“天”并存,二者具有功能的一致性,发挥相同的作用,都被周人看作是至高力量。

如表二:例1中“殷命终于帝”和“天终殷命”都是将殷商统治的结束归结于外在力量“帝”或“天”;例2中“不敢宁于上帝命”,即不敢完全安宁于上帝的命令,与“天不可信”一样,都表示“帝”“天”具有不确定性,是会变化的;例3中表示“帝”“天”能保障农业生产,带来好的收成;例4中“上帝降丧”等同于“天降丧乱”,表示“帝”和“天”能带来灾祸。每两句话所表达的意思相同,但分别用“帝”和“天”表示。类似的例子在《诗经》《尚书》中还有很多,此处不再赘举。

表二 “帝”“天”功能的一致性举例

2. 西周“帝”性质的变化

王国维先生曾说:“中国政治与文化之变革,莫剧于殷、周之际。”(51)王国维:《观堂集林(外二种)》,河北教育出版社,2001年,第287页。那么,在精神文化领域,周初的“帝”有了哪些变化呢?其实通过以上文例也可以发现,周初“帝”的变化是很明显的,帝已经不再是纯粹的客观存在的无形力量,而是成为政权能否存在的决定性力量,具有政治性。

第一,“帝”和祖先一样,成为被祭祀祈求的对象。祭祀是国家的大事之一,在甲骨卜辞中占比较大的就是祭祀卜辞,其中数量最多的是祭祀祖先的辞例,(52)王宇信、杨升南:《甲骨学一百年》,社会科学文献出版社,1999年,第599页。陈来因此将殷商文化的特点概括为“祭祀文化”。(53)陈来:《古代宗教与伦理:儒家思想的根源》,北京大学出版社,2017年,第139页。但是,在众多的祭祀卜辞中,祭祀“帝”的辞例“绝未之有”(54)胡厚宣:《甲骨学商史论丛初集:外一种》,河北教育出版社,2002年,第215页。,这是学术界的普遍观点。然而,周初文献中的“帝”成了被祭祀的对象,如“上帝居歆,胡臭亶时”(《大雅·生民》),这是用酒食款待上帝,就是对上帝进行祭祀。此外,武王时期的天亡簋铭文中记载,“乙亥,王又大丰。王凡三方,王祀于天室。降,天亡又王。衣祀于王丕显考文王,事饎上帝。文王德在上,丕显王作省,丕肆王作。丕克乞衣王祀。”吴大澂、陈梦家、郭沫若等学者都认为“饎”表示的是一种祭祀方式,“饎上帝”就是对上帝进行祭祀。(55)孙稚雏:《天亡簋铭文汇释》,《古文字研究》第三辑,中华书局,1980年,第173页。同时,周人在完成重大事情时要向上帝报告,如灭殷之后,周人“告敕于帝”(《尚书·多士》),这不同于殷商时期“绝不敢直接向上帝有所祈求”(56)胡厚宣:《殷卜辞中的上帝和王帝(下)》,《历史研究》1959年第10期。“不受世间之私请托与私祈求”(57)钱穆:《灵魂与心》,广西师范大学出版社,2004年,第22页。的情况。

第二,“帝”与周王的关系更加亲近、与人事的联系更加密切。在《大雅·皇矣》中多次出现“帝谓文王”的表达方式,如“帝谓文王,无然畔援……帝谓文王,予怀明德……帝谓文王,询尔仇方……”,以此表示“帝”可以直接告诫文王,与其进行交流,表明二者关系的亲近。《尚书·周书》中有“帝休”一词,“休”是表扬、赞美之义,“帝休”是表示“帝”夸赞文王。还有“上帝割申劝宁王之德”(《尚书·君奭》)割,“盍”也,这是说文王有诚信之德,上帝劝勉文王为什么不集大命于其身。同时“帝”也可以观察和监视天下,参与政事。如“皇矣上帝,临下有赫。监观四方,求民之莫。维此二国,其政不获。维彼四国,爰究爰度。上帝耆之,憎其式廓。乃眷西顾,此维与宅。”(《大雅·皇矣》)这是说上帝亲自考察天下形势,发现“二国”即夏和殷的统治不好,最后选择了周来治理天下。以上这些人格化的表述方式在甲骨卜辞中是没有见到的,商王与“帝”之间更多的是卜问和揣测,即便到了商代晚期,也仅是将先王冠以“帝”的称呼,算是拉近了“帝”与人王的距离,但在周初,这种距离被进一步缩小。

第三,周人给予“帝”性格上的描述。如《尚书·洪范》中的“我闻在昔,鲧陻洪水,汩陈其五行。帝乃震怒……”这是箕子在回答武王所问的治国安邦的规则时,曾提及“帝”因鲧堵塞洪水、扰乱五行而“大怒”。《大雅·荡》言:“荡荡上帝,下民之辟。疾威上帝,其命多辟。”其中的“荡荡”和“疾威”分别指法度废坏和暴虐,认为“帝”就像现实社会中的君主(暗指周厉王)一样法度败坏、暴虐,同时也包含着对上帝的批评,这不同于甲骨卜辞中殷人战战兢兢揣测“帝”的情况了。

第四,“帝”有了道德化色彩。这是诸多变化中最重要的方面,通过检索发现,在《尚书·周书》中“德”字共出现了83次。所谓道德化,就是“帝”有了评判是非的能力,能够按照品德优劣来选择天下的统治者。有明德是获得治理天下的前提条件,上帝选择品德高尚的人作为统治者,如“惟乃丕显考文王,克明德慎罚,不敢侮鳏寡、庸庸、祗祗、威威、显民。用肇造我区夏,越我一二邦,以修我西土。惟是怙,冒闻于上帝。帝休,天乃大命文王。”(《尚书·康诰》)此外,西周中期的史墙盘铭文中,有“帝降懿德”的记载,同是表明“帝”具有道德色彩。与之相反,“暴德”是失去统治的原因,如《立政》篇记载“桀德,惟乃弗作往任,是惟暴德,罔后”,夏桀有“暴德”,王朝最终走向了灭亡。商纣王也是如此,“暋惟羞刑暴德之人……乃惟庶习逸德之人……帝钦罚之,乃伻我有夏式商受命……”。因为商纣王任用和结交德性暴虐的人,导致政治混乱,最终受到“帝”的惩罚。可见,“帝”成为了“道德的维护者及裁判者”。(58)许倬云:《中国古代文化的特质》,北京大学出版社,2013年,第51页。

商代末期先王被赋予“帝”称,以此强调先王是“帝”力量的化身,“帝”由先前的不可预知的力量发展到逐渐有了人格化的趋势,而以上四方面的变化,反映出西周时期“帝”的人格化大大加强了。

在此,需要指出的是《诗经·商颂》篇。《商颂》是春秋时期宋国人追述其先祖的乐歌,其中包含了商朝建国的神话传说,里面有5处提到了“帝”字。《玄鸟》开篇就有1处提及,“古帝命武汤,正域彼四方”,这是说商汤受到帝命,统治天下。《长发》篇中有4处,“有娀方将,帝立子生商”,是说简狄吞玄鸟卵而生商祖契;“帝命不违”“上帝是祗”强调商代祖先对“帝”的恭敬,不违“帝”命,因此“帝命式于九围”,即“帝”命成汤作为楷模。周人在追述其始祖时也说,“履帝武敏歆”(《大雅·生民》),即姜嫄踩帝的脚印、怀孕生下周人的始祖后稷。“帝命”或“天命”之类的表述在周初文献中更是多见,上文也有提及。晁福林曾说过:“《玄鸟》一诗所讲的天命概念,当是周人的意识的表达”。(59)晁福林:《说商代的“天”和“帝”》,《史学集刊》2016年第3期。由此可见,《商颂》篇中的“帝”观念是符合周初意识形态的,不同于前文甲骨卜辞中殷人对“帝”的认识,二者不能相提并论。

不仅传世文献,“帝”在战国简帛中也常常得以保留。据《楚简帛逐字索引》可知,“帝”存在于楚帛书、长台关楚简、九店楚简、郭店楚简中,出现次数分别为4次、1次、4次和6次,其中包含3处“上帝”。(60)张显成:《楚简帛逐字索引:附原文及校释》,四川大学出版社,2013年,第23、67、414-415、1008页。在《上海博物馆藏战国楚竹书》第一册至第五册中,共出现了12处“帝”字,1处“上帝”。(61)李守奎、曲冰、孙伟龙:《上海博物馆藏战国楚竹书(一—五)文字编》,作家出版社,2007年,第8、661页。通过梳理《清华大学藏战国竹简》第一册至第十册发现,“帝”字共出现了37次,其中“上帝”出现了14次。以《尹至》篇、《系年》篇和《厚父》篇为例,可了解竹简中“帝”或“上帝”的含义。如:“帝曰:一勿遗。”(62)清华大学出土文献研究与保护中心编:《清华大学藏战国竹简(壹)》,中西书局,2010年,第128页。“昔周武王监观商王之不恭上帝,禋祀不寅,乃作帝籍,以登祀上帝天神,名之曰千亩,以克反商邑,敷政天下。”(63)清华大学出土文献研究与保护中心编:《清华大学藏战国竹简(贰)》,中西书局,2011年,第136页。“畏皇天上帝之命”(64)清华大学出土文献研究与保护中心编:《清华大学藏战国竹简(伍)》,中西书局,2015年,第110页。“帝亦弗鞏啟之经德”(65)清华大学出土文献研究与保护中心编:《清华大学藏战国竹简(伍)》,中西书局,2015年,第110页。。由此可知,战国简帛中记载的“帝”或“上帝”人格化特征明显,表达含义与《诗经》《尚书》中的“帝”基本一致,由此也从侧面说明这些战国竹简所反映的内容在时代上的偏早期。

3.小结

从上文论述可知,反映周初史实的传世文献中的“帝”既保留了殷商时期客观无形力量的特征,又发生了人格性的转化。人格化的核心是指在崇拜者的心目中,信仰对象与人同“性”,具有与人相同或相似的性格,按照人的行为方式进行活动。(66)吕大吉:《宗教学通论新编(上册)》,中国社会科学出版社,1998年,第153页。西周时的“帝”确实被赋予了人格特征,但是“帝”仍然是无形无貌,不像两河流域神话中那样“有说有笑,和人类一样需要吃、穿、打扮、还有爱情和婚姻家庭”(67)张文安:《中国与两河流域神话比较研究》,中国社会科学出版社,2009年,第325页。的神灵。从本质上说仍然是一种客观存在的不确定性力量,它的人格化是随着王权的发展而变化的,是人们观念中为服务政权而形成的人格化,而不是严格意义上作为“神灵”的人格化。期间,“帝”只是发挥了功能性的作用,周人利用人格化的“帝”来解释政权的合法性。“宗教正是通过这种赋予社会制度秩序以终极有效的本体论地位的手段,把经验社会不稳定的实在与终极实在联系起来,从而证明了它们的合理性。”(68)[美]彼得·贝格尔著,高师宁译:《神圣的帷幕:宗教社会学理论之要素》,上海人民出版社,1991年,译者序,第11页。不稳定的实在在此指的是王朝的更迭变化,而终极实在就是以“帝”或“天”为核心的力量,周人赋予其决定政权的终极存在以证明周政权的合法性。正是基于这种外在力量的强大,在面对这种不确定性力量时,人们仍然感到担心和恐惧,传世文献中就多次提及“帝”或“天”的变化性、不确定性,如“我亦不敢宁于上帝命”(《尚书·君奭》)、“命不于常”(《尚书·康诰》)、“天命不彻”(《小雅·十月之交》)、“天命靡常”(《大雅·文王》)、“天难枕斯”(《大雅·大明》)等等。外在力量的不确定性,使得周人产生道德观念,以加强自身道德来试图延长统治,如《召诰》中召公多次告诫成王“疾敬德”“惟不敬厥德,乃早坠厥命”,以此强调道德修养对政治统治的重要性。

四、结语

“帝”信仰是殷人精神世界的重要组成部分,从“帝”与气候现象、社会人事等客体的关系来看,“帝”是殷人对客观存在的无形力量的抽象概括,帝能呼风唤雨,能带来风调雨顺也能造成各种气象灾害,同时也能对某些社会人事发生好或坏的作用,具有不可预知性,因此要通过频繁占卜去揣测所谓“帝”的意旨。但“帝”并不是万能的,卜辞中只见它对气候现象的作用,其他如日月星辰、山谷河流等自然实体与“帝”没有关系,可见殷人信仰的“帝”与基督教的造物主上帝性质并不一样,殷人信仰的“帝”只是对不能分辨和觉察但仍然是实在的东西的信仰。除了“帝”力量外,其他风雨等自然现象、山河等自然实体以及逝去的先人也具有力量,殷人只对这些有形或曾经有形(先祖)的力量以物祭祀,而对“帝”这种纯粹无形的力量只是占卜吉凶而不以物祭祀。“帝”的这些特性使我们很难用神来定义它,有学者称之为自然力崇拜倒是比较符合实际,只是这种自然力不应仅是指风雨雷云等自然现象表现出的力量,也泛指能对社会人事发生作用的不确定性因素。殷人在对“帝”的表述中虽然用了“令”“使”“臣”“宾”等拟人化的字样,但从具体实际来看“帝”并没有人格化或神格化,没有超自然力量,也不是商王朝存在的决定性力量。西周则不然,“帝”不但人格化明显,被赋予了性格特征和道德化色彩,更主要的是周人对“帝”进行了创新性改造,使之成为建立周政权的决定性力量。周人成了“帝”的天选之子,但天命无常,“帝”也不是周人的保护神,周人需要战战兢兢如履薄冰如临深渊地不断修德才能拥有天命,“帝”或“天”仍然表现出强烈的客观力量的特征。但人也不是无能为力的,通过修德就可以获得“帝”的眷顾,拥有天命,傅斯年将殷周思想的这一转变概括为“人道主义之黎明”。殷周之际“帝”观念的演变,体现了殷周思想文化发展的连续性和创新性,逐步实现了学界通常所说的精神觉醒。商朝晚期先王有了“帝”称,西周时“帝”发展成为政权的决定性力量,至战国时又有了三皇五帝的不同说法,信仰之“帝”不断由传说中的人间统治者所替代,直至战国中期秦昭王和齐湣王互称为帝,“帝”正式成为人王的称谓,这一趋势至秦王政统一后专称 “皇帝”,“帝”最终完成了由客观存在的无形力量向人世间最高统治者的转变,成为最高政治权力的代名词。在由上帝向帝王的演变过程中,作为客观力量的内涵始终没有改变。