四大备案审查方式的制度化轨迹

2023-10-15郑磊

郑 磊

(浙江大学 光华法学院,浙江 杭州 310008)

一、引论:四大审查方式全线入法

2023年3月13日,十四届全国人大一次会议表决通过了《关于修改〈中华人民共和国立法法〉的决定》,这是《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)自2015年第一次修改后的第二次修改。2015年第一次修改,恰逢党的历史上第一次以法治为主题的中全会即党的十八届四中全会之后首次召开的全国人大大会上通过首部基本法律修改决定;2023年的第二次修改,又恰逢全面开启新征程的党的二十大后首次全国人大大会修改通过首部基本法律。两次修改的时间,恰好呈现出以《立法法》修改开启持续提高立法质量新阶段的象征性意义。

《立法法》第二次修改,内容广泛涉及完善立法的指导思想和原则、明确合宪性审查相关要求,完善立法决策与改革决策相衔接、相统一的制度机制,完善全国人大及其常委会的立法权限、立法程序和工作机制、适应监察体制改革需要补充相关内容,完善地方性法规、规章的权限和程序,完善备案审查制度等七个方面[1]。其中,“引人关注的是,此次立法法修改涉及备案审查制度的,不论是条文数目还是条款内容,幅度都比较大”[2]。

梳理《立法法》第二次修改中完善和加强备案审查制度、推进合宪性审查工作相关的修改内容,不仅涉及十余处的修改,而且可结构性地呈现为四个方面:其一,法律审议程序相关条文中三处增加规定“涉及的合宪性问题”;其二,备案审查程序相关条文中三处增加规定“或者存在合宪性、合法性问题的”;其三,四大审查方式全线入法,如全面新增或拓展规定主动审查、专项审查、衔接联动机制条款等;其四,总则条款中审查基准内容要素丰富化。其中,四大审查方式全线入法,是备案审查相关修改内容的结构性呈现的典型体现。

根据审查启动的程序、条件不同,审查方式可以划分为不同的类型。如何划分审查方式,理论界与实务界存在不同的认识[3]56。2019年12月,十三届全国人大常委会第四十四次委员长会议通过的《法规、司法解释备案审查工作办法》(以下简称《工作办法》)专门设置了审查方式类型条款,第18条规定“对法规、司法解释可以采取依职权审查、依申请审查、移送审查、专项审查等方式进行审查”,采用了四元类型说。这既是中国备案审查制度之特色机制的典型例子,也是通过工作机制总结提升中国备案审查实践经验的典型例子。四类审查方式,经由《立法法》第二次修改,以不同方式分别升格为法律规范,实现全线法律化,并将在《全国人民代表大会常务委员会关于完善和加强备案审查制度的决定》中实现进一步的结构体现。

借此审查方式制度化里程碑时点,笔者拟梳理四元类型结构的审查方式如何从工作实践中凝练出工作机制,进而结构性升格为法律制度,据此轨迹概括出审查方式的制度化轨迹。

二、工作实践:备审年报中的审查方式

向人大常委会报告年度备案审查工作情况,是人大开展备案审查工作的一项重要抓手,有效推动促使备案审查工作从幕后走向台前,实现“显性化”[3]189。

各份备审年报内容结构的编排体例,直观地体现着备案审查工作实践的结构展开及其制度建设的工作布局;各份年报之间内容结构的变化,则动态体现出各年度工作侧重点的推进或调整。根据《规范性文件备案审查理论与实务》的介绍,备案审查工作报告的内容一般包括:接受备案的情况,开展依职权审查、依申请审查、移送审查和专项审查的情况,对法规、司法解释纠正处理的情况,开展备案审查制度和能力建设的情况,根据备案审查衔接联动机制开展工作的情况,对地方人大常委会备案审查工作进行指导的情况,下一步工作建议、考虑和安排等①[3]193。

至2022年报告的六份备审年报,总体而言,其结构体例形成了“备—审—纠—制—能”备案审查工作布局“五字诀”,包括以“有件必备、有备必审、有错必纠”的“三有原则”为纲的具体工作情况介绍,以及备案审查制度建设和能力建设的相关举措、工作机制创新和制度安排②。2022年报告是关于十三届全国人大以来备案审查工作情况的届报,同时也是首份具有五份备审年报打基础的备审届报,因为要对十三届全国人大常委会备案审查工作取得的新进展新成效以及2022年备案审查工作的总体情况分别展开介绍,所以在小标题上与“五字诀”并未显现出直观的对应性,但“五字诀”仍然构成不论是本届备审情况介绍还是本年度备审情况介绍内容的基本结构。

审查方式,是备案审查工作“五字诀”中一项重要的结构载体,是体系性介绍本年度审查工作情况的标志性分类结构。尽管尚未形成固定的结构体例,但是通过梳理和比照历年备审年报不同程度呈现的审查方式内容体例,可以显现出其在备案审查工作实践中的发展轨迹及所沉淀的经验知识,具体如表1所示。

(一)审查方式在备审年报中的结构轨迹

2017年首份报告,审查方式就较明显地获得了结构型呈现,并且形成了介绍各类审查方式所对应的内容要素。在“二、开展备案审查工作的情况”的“(二)审查工作情况”中,以审查方式为纲、相关数据和对应案例为内容,依次介绍了三类审查方式的情况:在依申请进行的审查情况部分,介绍了十二届全国人大期间审查建议的数字和没有收到审查要求的情况,以及潘洪斌案、司法解释“附条件逮捕”规定、地方性法规以审计结果作为工程竣工结算依据的规定、地方性法规“超生即辞退”规定、地方性法规著名商标制度、司法解释“夫妻共同债务承担的规定”等六件案例;在依职权进行的审查情况部分,介绍了十二届全国人大期间主动审查的数字和案例;在有重点的专项审查情况部分,介绍了集中审查和集中清理的相关主题和数字。

相较而言,2018年报告、2019年报告体例同审查方式的结构性对应较弱,但仍然均有涉及。2018年报告“二、关于落实‘有备必审’情况”的三类情况介绍,同审查方式仅有着大致的对应关系:专项审查情况重点以“(一)贯彻全国人大常委会有关决议精神,推动生态环境保护方面规范性文件全面清理工作”为例进行介绍;依申请审查情况则集中在“(二)通过备案审查工作,积极推动解决社会关注的现实问题”中予以介绍,其中包括废止收容教育案在备审年报中的首次出现;在“(三)通过备案审查工作,对一些有不同认识的问题加强研究和跟踪”部分,则综合涉及各类审查方式。而移送审查的数据,则在“四、通过备案审查衔接联动机制开展相关工作”中予以介绍。在2019年报告中,“二、开展审查的有关情况”主要以审查基准为纲,同审查方式未呈现出结构性对应,只有移送审查在此中的“(五)对通过衔接联动机制移送的地方性法规进行审查研究”有所涉及;而“三、开展专项清理工作的有关情况”则单列介绍专项审查。

2019年12月通过的《工作办法》分别以专门条款规定四类审查方式,2020年报告、2021年报告更明显或更清晰地呈现出审查方式以四分法为纲。2020年报告单列两块两两介绍“开展主动审查和专项审查工作的情况”及“开展依申请审查和移送审查工作的情况”。相较而言,该年年报较大篇幅地介绍了“一年来着重组织开展了五个方面的专项审查和集中清理”,如:地方人大常委会疫情防控相关决定专项审查案、法规规章规范性文件野生动物保护规定专项审查案、法规规章司法解释规范性文件与民法典不一致规定专项审查案、地方性法规食药安全专项审查案、法规司法解释营商环境规定专项审查案。2021年报告,四类审查方式首次集中在“二、推进‘有备必审’,认真履行审查工作职责”同一板块中进行介绍,尽管没有进一步设置审查方式小标题,但是却按照主动审查、依申请审查、专项审查、移送审查的一般性先后顺序予以了清晰呈现。其中,集中清理和专项审查情况,介绍了三个重点方面,分别涉及长江流域保护的法规、规章、规范性文件专项清理工作,行政处罚内容的法规、规章和其他规范性文件专项清理工作,以及计划生育内容的党内法规、规章、规范性文件专项清理工作。

2022年报告作为首份有逐年备审年报打基础的备审届报,在同时介绍十三届全国人大常委会备案审查情况以及2022年总体情况时,并没有拘泥于在结构体例上使四类审查方式逐一体现,仍然单列“三、持续开展重点领域规范性文件集中清理和专项审查工作,推动党中央重大决策部署、国家重要法律和法治措施的贯彻落实”介绍十三届全国人大期间的专项审查情况,并在“五、2022年备案审查工作总体情况”中不列小标题却仍按依职权主动审查、依申请审查、移送审查、专项审查的顺序清晰地予以简要呈现。

(二)审查方式在备审年报中的内容沉淀

审查方式的工作实践,经此六份备审年报分合安置和积累沉淀,基本上呈现出其在工作实践中的经验知识。

第一,审查方式的四元类型结构,已经形成相对稳定的理论认识和实践框架。

备案年报逐年集中概括、结构性呈现已经开展的备案审查工作,并提出部署下一步工作安排的建议,主动审查、依申请审查、移送审查、专项审查的四元审查方式类型结构,尽管呈现在各份备审年报中结构形式不同、程度不同,但是四类审查方式在历年备审年报中基本获得了连续性呈现,这既体现了也促进了关于四元审查方式结构的理论共识和实践工作框架的形成。

第二,审查方式内容主要集中在关于审查工作的情况的结构板块中呈现。

在“备—审—纠—制—能”备审“五字诀”中,以审查方式为结构载体的内容,主要出现在“审”的部分。其中,主动审查和依申请审查,通常出现在关于审查工作情况的一般性介绍中。而专项审查、移送审查,常常单列标题予以专门介绍。例如:2018年报告单列“四、通过备案审查衔接联动机制开展相关工作”介绍移送审查的情况;2019年报告单列“三、开展专项清理工作的有关情况”介绍专项审查情况;2022年报告则单列“三、持续开展重点领域规范性文件集中清理和专项审查工作,推动党中央重大决策部署、国家重要法律和法治措施的贯彻落实”介绍十三届全国人大期间的专项审查情况。而移送审查的情况,则通常是在关于衔接联动机制的内容中一并予以介绍,而并不总是在关于审查的小标题下进行介绍。比较特别的是,2020年报告专列两块并按照审查方式原理的关联度两两组合分别介绍“开展主动审查和专项审查工作的情况”及“开展依申请审查和移送审查工作的情况”。

第三,各类审查方式的内容要素在实践情况介绍概括中沉淀和完善。

关于主动审查,根据有备必审的原则和要求,与关于备案工作情况中各类报备规范性文件的数量密切相关。因此,除了2017年的首份备审年报在“依职权进行的审查情况”部分另行提及了主动审查的各类规范性文件数量外,其他各份年报没有再另行提及主动审查的规范性文件数量或案件数量,而是主要融入“着力加强主动审查力度”“对制定机关报送备案的法规、司法解释逐件开展审查”等概括性表述。自特别行政区立法备审出现在2019年报告中后,2020年报告后的主动审查部分,都不同程度地单列提及“对香港、澳门特别行政区报送备案的法律开展审查,尚未发现需要发回的情形”。2017年报告“依职权进行的审查情况”还介绍了民诉司法解释拘传原告和被执行人相关规定案、非法行医司法解释相关规定案等主动审查案例,但总体而言以案例形式介绍主动审查的并不常见。

在依申请审查的两类渠道中,主要介绍的是收到公民、组织提出的各类审查建议的情况,依审查建议提请的丰富案例,是备审年报各类案例中的主导数量比例的来源。至于审查要求的情况,至今一直还是在不断重复“没有收到过有关国家机关提出的审查要求”。

关于移送审查,通常在关于审查的情况的板块之外结合关于衔接联动机制的内容予以介绍,而衔接联动机制的内容介绍主要包括两个方面的数字:其他主体向全国人大常委会移送审查,以及全国人大常委会将不属于其审查范围的审查建议移送相关备案审查工作机构研究处理。以全国人大常委会作为审查主体的角色坐标,前者才是典型的移送审查,后者移送处理属于广义上的移送审查。对于前者,2017年报告尚未提到这项数字;2018年开始出现移送审查的具体数字,主要是司法部“一揽子”移送进来的存疑的地方性法规43件,以及“经初步研究”15件合法性问题和28件与政策不一致问题的分类情况;2019年报告中,司法部“5月和10月”两次“先后移送地方性法规”达200件,并介绍了法工委对之“逐一进行了审查研究,区分不同情况提出研究处理意见”的各项数字;2020年报告中,司法部移送地方性法规58件,法工委认同其中部分意见并介绍了分类处理的数字;2021年报告中,其他备案审查工作机构移送的审查工作建议141件首次不限于司法部移送的地方性法规136件,即移送审查数字中首次包含了来自司法部之外的移送件;2022年报告对十四届全国人大期间移送审查数字的介绍仅提及“其他备案审查工作机构通过衔接联动机制移送的500多件法规、司法解释”的总数字,而没有单列来自司法部的移送件数字。

关于专项审查,常常在关于审查情况的板块之外单列介绍“根据党和国家工作大局,结合常委会监督工作部署和要求,有重点地开展规范性文件集中清理和专项审查工作”。专项审查案例是系列案例组案而审、集中清理,工作量大,案例系列的数量不会太多,备审年报在进行相关介绍时通常是对各项专项审查案例予以列举简述。2022年报告作为备审届报,单列一个板块,即“三、持续开展重点领域规范性文件集中清理和专项审查工作,推动党中央重大决策部署、国家重要法律和法治措施的贯彻落实”,汇总介绍了五年来集中清理和专项审查工作的三个案例群:生态环境保护类专项审查案、民法典相关专项审查、人口计生类专项审查,并高度评价专项审查“拓展了备案审查工作思路”,凝练出其工作特征在于“针对性、系统性、时效性”,其功能特征在于“发挥法律体系整体功效和治理体系整体效能”“实现相关领域上下联动、左右协同”“保证党中央精神全面贯彻、一体遵循”“保证国家重要法律和法治措施有效实施,促进法律体系内在科学和谐统一”等多个方面。

三、工作机制:《工作办法》中的审查方式

备案审查实践所积累的审查经验和理论认知,尤其经过备审年报逐年、持续的梳理、概括和部署,不断凝练和体系化,并在备案审查实践中以不断完善的工作机制呈现出来。《工作办法》是这一过程中的一个标志性文件。

2019年12月16日,十三届全国人大常委会第四十四次委员长会议通过的《工作办法》,将原有的2000年通过,并先后于2003年、2005年两度修订的《行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、经济特区法规备案审查工作程序》(以下简称《法规备案审查工作程序》)同2005年通过的《司法解释备案审查工作程序》两者合并进行修改完善(以下将两者合并简称为“两个《工作程序》”),形成了统一的备案审查工作制度规范。它既合并了相关工作程序,又整合了备案审查实践经验,在这两条线索的汇聚中成为这一阶段备案审查工作机制层面的集大成者。

《工作办法》包括总则、备案、审查、处理、反馈与公开、报告工作、附则共七章57条。其中,“第三章审查”设专节“第一节 审查职责”同时概括明确并逐条规定了四类审查方式,可从以下五个方面来描述《工作办法》对审查方式经验的结构化规定的思路。这一结构化思路,既为备审年报概括实践经验提供了更为明确的审查方式结构载体,尤其在其后2020年报告和2021年报告中体现出来,也为审查方式规定进一步在法律层面规范化提供了基础,尤其为解释和适用即将出台的《全国人民代表大会常务委员会关于完善和加强备案审查制度的决定》的审查方式条款群提供了体系结构和规范内容的储备。

(一)概括明确四元审查方式并强调在备案审查中开展合宪性审查

第18条列举式明确了对法规、司法解释可以采取“依职权审查、依申请审查、移送审查、专项审查等”四类审查方式,是首次出现的审查方式类型条款。

第20条专条规定了“在备案审查中开展合宪性审查”。而合宪性审查可分为事前、事中和事后三种方式。其中,事后合宪性审查,即在对已经颁布生效的规范性文件进行备案审查中,对规范性文件是否符合宪法规定、宪法原则和宪法精神进行审查判断。对已经制定出台的规范性文件的合宪性审查,属于备案审查范畴。备案审查制度是宪法监督的基础和重要着力点,对法规、司法解释进行审查,既包括合法性审查,也包括合宪性审查[4]64-65。备案审查制度是合宪性审查活动的主要载体之一,合宪性审查也构成备案审查的核心内容。由此,第20条还是关于备案审查同合宪性审查关系命题的首个专门条款,安放在审查方式相关条款中,在“审查职责”章节中一并出现,表明四类审查方式都可以承载合宪性审查活动。

(二)简明规定主动审查

较之其他审查方式条款,《工作办法》关于主动审查的规定较为简洁。第19条仅单条单句规定:“专门委员会、法制工作委员会对法规、司法解释依职权主动进行审查。”其简明的规定,主要基于以下三个方面的原因:其一,已有较为明确具体的法律规定,当时《立法法》第99条第3款规定,有关的专门委员会和常委会工作机构可以对报送备案的规范性文件进行主动审查;《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》(以下简称《监督法》)第33条也规定,全国人大法律委员会和有关专门委员会经审查认为司法解释同法律规定相抵触,可以如何启动相关程序。其二,主动审查,是落实“有备必审”要求的主要审查方式,也是相对持续在开展的审查方式,在进入新时代之前备案审查工作尚处于“鸭子凫水”[5]阶段,主动审查已经成为主要展开的审查方式。法制工作委员会分别从2006年、2010年和2018年起,相继开始对报送备案的司法解释、行政法规、地方性法规进行主动审查,通过审查,纠正了一些存在同法律相抵触等问题的法规和司法解释[4]60。其三,主动审查的程序较为明确,目前尚未对不同专委会和工作机构的审查职责作出区别规定。

(三)双轨启动依申请审查

2000年《立法法》第90条已经规定了依申请审查的两种渠道或形式:一是法定国家机关书面提出审查要求;二是有关国家机关、社会团体、企业事业组织、公民书面提出审查建议。“审查职责”节共9条,其中第21~23条规定了依申请审查。

前两条分别规定了依审查要求、依审查建议的启动程序。审查要求在备案审查实践中,仍然只是《立法法》中的一个传说,至2022年报告的六份备审年报,还一直重复着“没有收到过有关国家机关提出的审查要求”的介绍③。对此,一方面,需要作出工作机制的规定,应对审查要求的出现,完整体现依申请启动程序的各类形式;另一方面,由于缺乏有效实践经验的充实,第21条依审查要求的启动程序条款,主要沿用了2005年两个《工作程序》的原有条款,仅规定了接收、登记、批转等手续性内容。

第22条、第23条是依审查建议启动程序的相关规定,两条一正一反分别规定了依审查建议的启动程序条款、审查建议不启动审查情形条款。第22条主要也是沿用了2005年两个《工作程序》的原有规定,分两款规定了审查建议的提出和处理;丰富的审查建议和反馈实践,不断凝练并类型化,在《工作办法》中新增规定了可以不启动审查程序的五类情形,即审查建议的筛选机制条款。备审年报所遴选的依申请案例,以及总体不断走高的审查建议数字,彰显出这些新增规定的实践基础。自2000年《立法法》规定审查建议之初,向全国人大常委会提出审查建议,虽然并无反馈,各年仍从未中断却并不见高。2014年,党的十八届四中全会吹响“加强备案审查的制度和能力建设”的新时代备案审查集结号;2015年,《立法法》修改新增当时的第101条明确规定了有关专委会和工作机构“应当按照规定要求,将审查、研究情况”向审查建议人反馈的“应当反馈”要求;2017年,党的十九大画龙点睛地指出“加强合宪性审查工作”,审查建议数字从2017年开始基本上持续走高,据备审年报中的统计数字,十二届全国人大期间,法制工作委员会共收到公民、组织提出的各类审查建议1 527件,其中,2013年62件,2014年43件,2015年246件,2016年92件,2017年1 084件[6];十三届全国人大期间,公民、组织提出审查建议17 769件,其中,2018年1 229件,2019年226件,2020年5 146件,2021年6 339件,2022年4 829件[7]。审查建议人的来源也不断丰富,有案件当事人、有市场主体、有律师、有专家学者、有移送审查建议的国家机关,有“国务院有关主管部门”④。2019年12月4日,全国人大常委会在中国人大网开辟“审查建议在线提交”专栏,通过网络受理审查建议,进一步拓宽公民、组织提出审查建议的渠道,更方便审查建议人提交建议。2021年报告则开始指出,“认真接收、研究、处理公民、组织提出的审查建议并及时反馈,已经成为备案审查工作践行全过程人民民主的重要体现”[8],为依审查建议启动程序充实了全过程人民民主理念,从而为筛选机制等启动程序规定的细化和完善丰富了理念基础。

(四)依托衔接联动机制移送审查

移送审查是备案审查实践中新发展出来的一类审查方式,主要是来自其他备案审查工作机构工作中发现规范性文件可能存在违反上位法规定的问题而移送给有权机关审查处理。在《立法法》2023年修改之前,移送审查没有明确的法律依据,是随着备案审查工作持续深入而出现的一个新概念[4]62,《工作办法》第24条对之进行了首次规定。移送审查所依托的衔接联动机制,是2015年7月中央办公厅提出的在中央国家机关各备案审查工作机构之间建立的一种工作机制,旨在贯彻落实党中央关于备案审查工作的一系列决策部署,进一步加大备案审查工作力度,加强党委、人大、政府、军队系统各备案审查工作机构的协同配合。

移送审查和衔接联动机制的这一紧密关系,在备审实践以及备审工作机制规定中均得到呈现。第一,衔接联动机制先于移送审查,更早地明确出现在2017年首份报告中,伴随着2015年中办工作指导性文件而提及,2018年报告开始出现司法部移送审查的数字,2019年报告开始在小标题上结构性呈现“对新的审查方式移送审查即通过衔接联动机制对移送的规范性文件进行审查”[3]197。第二,移送审查同衔接联动机制,甚至连同依托衔接联动机制的移送处理,总是一并出现,不论在备审年报还是《工作办法》中均如此。例如,第26条移送处理条款也规定在“审查职责”章节中。虽然对不属于全国人大常委会备案审查范围的审查建议的移送处理,原本并不属于审查方式的范畴,但是在依托衔接联动方式这一点上,与移送审查是相同的,尽管在移送方向上是相反的。

(五)结合集中清理专项审查

专项审查,是备案审查实践中新发展出来的又一类审查方式,并且也是首次在《工作办法》中予以规定。第25条第1款凝练实践将专项审查界定为:目的在于“结合贯彻党中央决策部署和落实常委会工作重点”,审查对象通常是“对事关重大改革和政策调整、涉及法律重要修改、关系公众切身利益、引发社会广泛关注等方面的法规、司法解释”。各类审查对象,均已出现在近年来的专项审查实践中。

专项审查在实践中所呈现出来的特点至少可以概括为四个方面,《工作办法》对此予以规范化。其一,是有重点的集中审查,审查对象可以是在日常的备案审查工作中发现某一领域可能存在共性问题的,也可以是对某一类别的法规、司法解释[4]76;其二,是有专项主题的主动审查,一般由审查主体依职权自行启动,无须经他人申请;其三,专项审查通常同集中清理相伴随,是监督权同立法权职权联动、交叉履职的又一典范;其四,专项审查同其他三类审查方式具有最密切的关联,第25条第2款专门对此总结实践做法予以规定,“在开展依职权审查、依申请审查、移送审查过程中,发现可能存在共性问题的,可以一并对相关法规、司法解释进行专项审查”;审查建议的系争规定若已纳入正在进行的专项审查,则不需要另行单独启动审查程序,这属于第23条第(五)项“其他不宜启动审查程序的情形”[4]74。

四、法律制度:《立法法》中的审查方式

随着《立法法》的制定和两次修改,四类审查方式先后写入立法法,形成了立法法中的审查方式类型四元结构以及审查方式入法的三大里程碑。

(一)《立法法》审查方式规范的四元结构

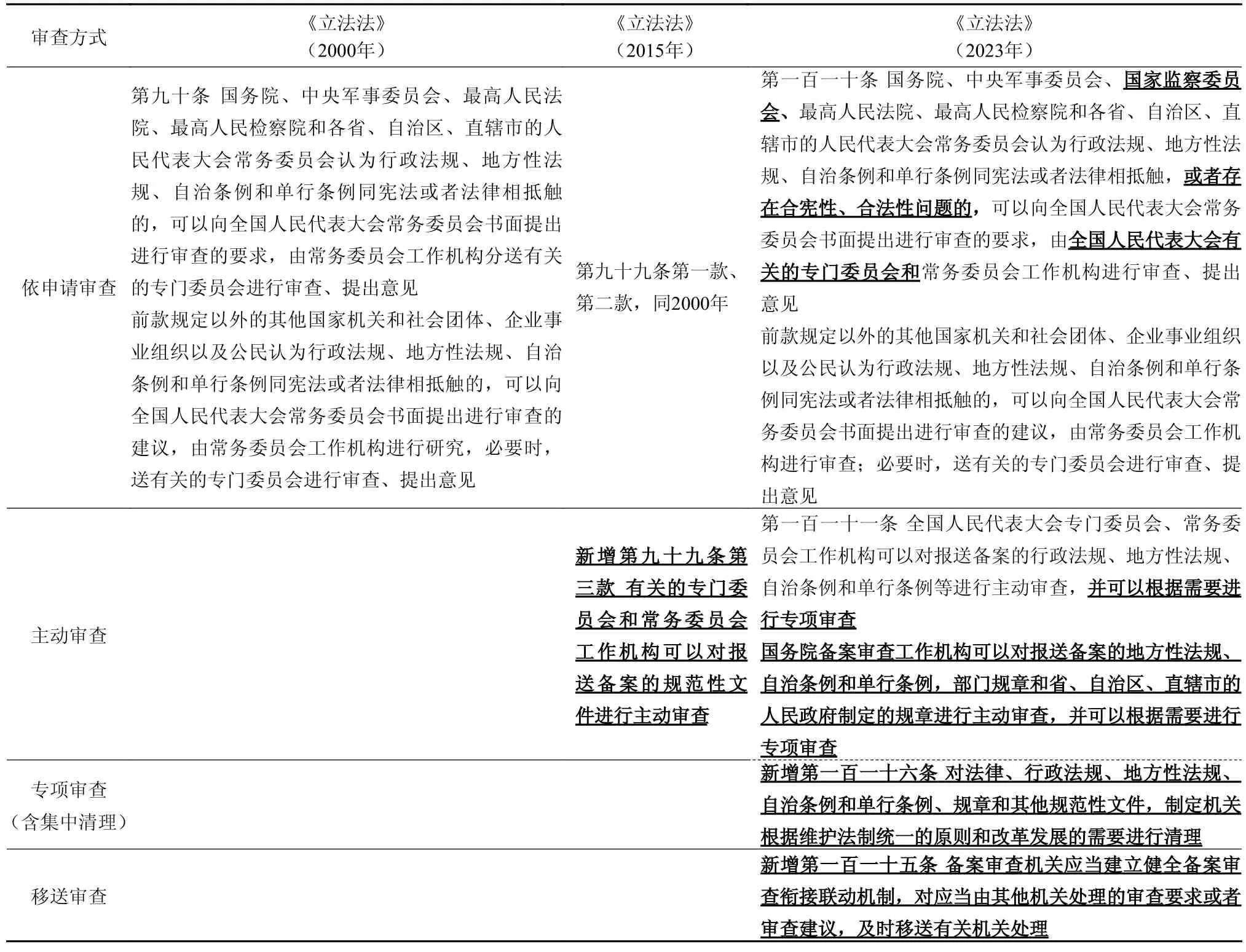

经过2023年第二次修改,四类审查方式均已写入《立法法》,审查方式类型四元结构均已获得明确的法律依据,具体如表2所示。

表2 《立法法》中审查方式条款的入法轨迹表

(二)审查方式入法的《立法法》三部曲

《立法法》2000年的通过以及2015年、2023年的两次修改,恰好分别在新时期、新时代、新征程为备案审查制度化持续提供了重要的阶段性契机,分别成为备案审查制度化在新时期集结和进入新时代、新征程的三大里程碑。例如:2000年《立法法》开辟了审查建议-审查要求的依申请审查途径的双重结构;2015年修改新增条款规定“应当”向审查议人反馈审查研究情况,“四两拨千斤”,以精细化的制度细节规定回应“加强备案审查的制度和能力建设”的集结号;2023年修改则以审查方式的全线入法,彰显“完善和加强备案审查制度”“提高备案审查工作质量”的决心和节奏。就四类审查方式的相关条款而言,随着《立法法》的制定和两次修改,逐步写入《立法法》,均已获得明确的法律依据。

1.依申请审查双轨启动结构率先入法(2000年)

2000年《立法法》通过时,首先明确写入《立法法》的仅有依申请审查条款,当时的第90条,以法律依据先行,确立了“审查要求-审查建议”的依申请审查的双轨规范渠道。

据刘政回忆梳理,1982年对备案的地方性法规进行首次主动审查后,其后几届全国人大常委会“基本上是沿袭了1982年对地方性法规首次进行审查的做法”,然而,“由于备案的地方法规数量多,专门委员会感到难以承担此项审议的繁重任务,有些同志提出:改变这种主动审查的办法”;2000年制定的《立法法》,“采纳了这个意见”,规定了审查要求和审查建议的依申请审查双重结构,“这就明确了被动审查的原则,即不告不理”[9]。

2.主动审查明确法依据、依申请审查反馈落地(2015年)

2015年《立法法》修改,审查方式仅增加了主动审查条款,而且所涉审查主体仅规定了“有关的专门委员会和常务委员会工作机构”。主动审查的实践早有展开⑤,《立法法》依据的新增明确,以法规范形式在新时代适时总结了改革开放以来主动审查实践的经验积累,并吸收了《法规备案审查工作程序》先行尝试规定的工作机制。该工作程序经2005年第二次修订后,增加的第八点分两段分别规定专门委员会、法制工作委员会的主动审查,即:

“八、专门委员会认为备案的法规同宪法或者法律相抵触的,可以主动进行审查会同法制工作委员会提出书面审查意见,依照第十一条的规定处理。

法制工作委员会认为备案的法规同宪法或者法律相抵触,需要主动进行审查的,可以提出书面建议,报秘书长同意后,送有关专门委员会进行审查。”

这一工作机制规定的尝试,在2015年修改中被合并简化为“有关的专门委员会和常务委员会工作机构可以对报送备案的规范性文件进行主动审查”的单句,写入当时的第99条第3款。

2015年修改的另一项审查方式修改,是新增条款规定了应当向审查建议人反馈审查研究情况的“应当反馈”要求,“四两拨千斤”,激活了审查建议的启动实践,完善了依申请审查规范,以精细化的制度细节规定回应“加强备案审查的制度和能力建设”的集结号。

3.四大审查方式全线入法或拓展(2023年)

2023年《立法法》的第二次修改关于审查方式条款的修改,实现了全线入法、提速法律化,彰显了“完善和加强备案审查制度”“提高备案审查工作质量”的决心和节奏。这一修改幅度和修改进度主要体现以下三个方面的特点。

第一,备案审查实践中已经较为成熟,但尚未获得明确法律依据的审查方式,应增尽增,全部写入《立法法》。新增式修改包括三项:一是国务院备案审查工作机构的主动审查(第111条第1款);二是全国人民代表大会专门委员会、常务委员会工作机构以及国务院的专项审查(第111条),同专项审查密切关联的集中清理(第116条);三是移送审查所依托的衔接联动机制(第115条)。第二次修改后的《立法法》“第五章 适用与备案审查”篇幅从16条扩容到19条,所增三条,恰好如上,皆为审查方式条款。经此拓展,四元审查方式从部分法律化实现了全面法律化。

第二,针对备案审查实践呈现的问题,定焦修改完善已有审查方式条款。例如,2015年写入的主动审查条款,如前所述进行了主体扩容;依申请审查方式中的审查要求条款,同时获得了直接、间接的调整优化,是此次审查方式条款完善式修改的典型体现。如前所述,“没有收到过有关国家机关提出的审查要求”,是历年备审年报关于审查要求情况介绍至今尚未出现变化的旋律,激活或者变通依审查要求审查,成为完善和加强备案审查制度在审查方式上的重要关注点之一。2023年《立法法》修改对此的完善式修改包括两个方面:一是在直接型应对修改方面,关于审查要求的提请缘由,在原先“同宪法或者法律相抵触”的要求之后,增列“或者存在合宪性、合法性问题的”,有利于降低对于审查要求的“心理门槛”,以激活审查要求;二是在间接型应对修改方面,促进其他审查主体通过衔接联动方式移送审查建议、综合发挥移送审查功能,这可以在一定程度上发挥出对依审查要求主体通过审查要求程序启动审查的替代性审查方式功能,简而言之,移送审查在一定意义上填补了审查要求程序的功能空缺。

第三,为审查方式类型进一步的丰富、优化或整合提供了开放的规范空间。审查方式的四元类型,应审查实践需求而出,并将应审查实践需求的进一步发展而发展。例如,移送审查源于其他备案审查工作机构在工作中发现规范性文件存疑件却无权审查的实践,于是移送给有审查权的机关审查处理;基于同一实践,有权审查机关审查中若发现存在涉及其他机关备案审查工作职责范围的共性问题、关联问题的,也可以开展联合审查,共同研究。

五、余论:完善和加强备案审查制度的“工作实践—工作机制—法律规范”路径

上文与其说阐述了各类审查方式的规范内涵,不如说以审查方式作为范例和素材,梳理了其源自工作实践,经由工作机制,凝练法律规范的制度化路径。

随着备案审查工作从“加强备案审查的制度和能力建设”阶段进入“完善和加强备案审查制度”高阶阶段,标志着备案审查制度化提速。根据《全国人大常委会2023年度工作要点》、《全国人大常委会2023年度立法工作计划》、2022年备审年报等的工作部署⑥,《全国人大常委会关于完善和加强备案审查制度的决定》将于2023年出台。各类备案审查机制正在从“制度不够机制来补”实践措施、工作机制阶段,集中进入“工作机制法律化”的法律规范、法律制度阶段。关于审查方式“工作实践—工作机制—法律规范”三步走的制度化路径,可以为梳理各类备案审查机制的制度化路径,并从中凝练其规范内涵,从阶段参考、载体参考等多方面提供借鉴。例如,如何从备审年报来梳理相关备案审查机制的工作实践逻辑,如何从委员长会议、法工委委务会等审议通过的规范性文件所规定的工作机制中凝练其内涵结构,如何基于《立法法》、《监督法》、关于完善和加强备案审查制度的决定等相关法律、决定的相关条款来阐述其规范内涵。

上述制度化路径的梳理,旨在为凝练规范内涵积累规范素材。对于审查方式的规范原理本身的系统凝练,才刚刚开始;限于篇幅,笔者不再延展。可以看到,关于四类审查方式的规范内涵,已经是一个有待多方面充分展开的系列研究议题。其制度化进程的各个阶段所积累的丰富素材,为《立法法》修改后全线入法以及其后《监督法》的修改、《关于完善和加强备案审查制度的决定》的出台提供了饱满的规范素材。这些研究议题中,如何发掘审查方式的多维度的结构性意义,是一个基础性的理论问题和实践问题。例如:四类审查方式因启动程序、条件不同而区分,却可以进一步对应形成能够相互并联的完整的四元审查方式程序;四类程序如何实践展开、精细化设置,既有分殊,又有相通,还可整合,尤其在核心环节审查基准、审查决定及其效力上有何不同,如何共享。诸多议题,都将迎来同时饱含着丰富的研究素材和规范依据的研究契机。

注释:

①2019年12月16日,十三届全国人大常委会第四十四次委员长会议通过的《法规、司法解释备案审查工作办法》第53条第2款关于备案审查工作报告的内容的概括和规定中,审查方式上只列举了“开展依职权审查、依申请审查和专项审查的情况”三类审查方式。对比之下,2020年8月出版的《规范性文件备案审查理论与实务》关于备案审查工作情况报告内容介绍的更新,主要在审查方式中明确增加了“移送审查”,四大审查方式并列介绍。关于移送审查的实践和规定,在备案审查机制化、制度化进程中呈现出不断调整完善的轨迹,由此可见一斑。

②在“五字诀”工作布局中,如:“加强备案审查理论研究,推动构建以备案审查为基础的中国特色宪法监督理论体系,推动备案审查学科建设。开展备案审查案例分析研究”(2020年)、“借助外脑提升工作质量”(2021年)等内容是加强备案审查能力建设的重点和特色内容,因此,备审工作“五字诀”也可以概括为“备—审—纠—制—研”。参见:郑磊的《五年备案审查工作行宪轨迹》,载于《民主与法制》,2022年第5期,第36—38页。

③需要指出的是,2022年报告关于审查要求的介绍,表述上出现了微妙的变化,加上了 “除个别情形外”,没有收到过国家机关提出的审查要求。参见:参考文献[7],第151页。

④地方性法规民族学校教学语言文字规定案在2021年报告中第二次出现时的审查建议主体,首次出现“国务院有关主管部门”。参见:参考文献[8],第246页。

⑤至少1982年全国人大常委会已正式对地方性法规进行了主动审查。参见:参考文献[9],第214页。

⑥关于研究出台《全国人大常委会关于完善和加强备案审查制度的决定》的部署,参见:《全国人大常委会2023年度工作要点》,载于《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》,2023年第四号,第472页;《全国人大常委会2023年度立法工作计划》,载于《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》,2023年第四号,第483页;参考文献[7],第159页。