中国农业生产空间资源环境承载力和适宜性演化及其耦合机制

2023-10-13潘瑜鑫杨忍林元城

潘瑜鑫 杨忍 林元城

摘要:研究目的:揭示中国农业生产空间资源环境承载力和适宜性的时空间格局演化过程,探究两者间的耦合机制。研究方法:资源环境承载力评价模型、农业生产空间适宜性评价模型和层次分析法等。研究结果:(1)中国农业生产空间资源环境承载能力和农业生产空间适宜性呈现出沿“胡焕庸线”两侧“两极化”的空间格局,东南部高,西北部低;(2)2000—2018年,中国农业生产空间资源环境承载力和适宜性呈现出了逐步增强的趋势;(3)资源环境承载力和适宜性间存在要素耦合、结构耦合、路径耦合和逻辑耦合4种耦合机制,两者共同重塑了中国农业生产空间格局。研究结论:中国农业生产空间资源环境承载力和适宜性具有较为显著的空间集聚特征,呈现出逐渐强化的态势,两者相互作用,彼此约束,共同影响中国农业生产格局。

关键词:农业生产空间;资源环境承载力;适宜性;耦合机制

中图分类号:F301.24 文献标志码:A 文章编号:1001-8158(2023)01-0020-12

基金项目:国家自然科学基金项目(42171193,41871177);广东省重点领域研发计划(2020B0202010002);高校基本科研业务费中山大学青年拔尖科研人才培育项目(22lgqb13)。

随着城镇化进程中人类活动对区域空间影响不断加剧,农业生产空间面临着空间发展受限、发展主体流失和转型困难等一系列问题[1],对国家粮食安全和乡村振兴构成了巨大挑战,合理布局发展国土空间迫在眉睫。传统国土空间开发过程较为重视城镇空间发展,忽视农业生产空间实际承载力和适宜性,大量将农业生产空间征占置换为其他用途,导致农业生产空间利用质量低下、布局低效。因此,资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价已经成为国土空间保护、调整与开发的重要前提[2],农业生产空间适宜性的精准识别对未来国土发展具有指导意义。农业生产空间作为粮食安全和农民生计的主要空间载体,其生产适宜性程度同样受到了政府间气候变化专门委员会(IPCC)[3]、联合国粮农组织(FAO)[4]和联合国可持续发展目标(SDGs)[5-6]等国际组织和计划的普遍关注,如何精准识别农业生产空间适宜性,探究其影响因素,亟须得到进一步重视。

资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价是编制国土空间规划、引导农业生产空间布局的基础[7]。资源环境承载力源起于生物学和生态学视角下对种群发展限制条件的研究,指在特定生态因子条件下某一种群的极限数量[8],后经资源环境科学、地理学等学科发展,延伸为反映区域资源环境对人口与经济容量的重要评价指标[9],罗马俱乐部[10]、FAO[11]、UNESCO[12]等机构的研究不断对承载力的定义和衡量方法进行扩充,资源环境承载力逐渐由单一要素评价转向综合资源要素评价,从描述发展限制的一个概念转变为社会决策的参考依据[13]。国土空间开发适宜性是指国土空间進行农业生产、城镇建设等活动的适宜程度,起源于土地适宜性思想[14]。1976年FAO提出要从适宜性角度出发对土地进行合理分级并制定土地评价体系[15],而后我国基于国外的适宜性理论,逐步建立并发展了土地适宜性评价体系,将资源环境承载力的理念吸收进评价体系中,基于资源环境承载力的适宜性评价成为中国国土空间开发的重要前提。资源环境承载力重视资源条件对区域保护、生产、开发的影响,而适宜性评价更多强调功能的适宜程度[16],两者之间相互耦合,共同影响中国农业生产空间格局。随着基础数据精度提升,现有研究从微观尺度的适宜性评价逐渐转向宏观尺度分析[17]。在指标体系上由以土地、水、气候等自然地理条件为主转向考虑生态环境、社会经济和政策制度等综合因素的影响[7,18],从单纯的静态空间分析转向对适宜性的动态演化过程的刻画[19-22]。研究方法方面,广泛运用多要素叠置分析、空间相互作用及趋势模拟分析、基于生态位的空间需求耦合分析和参与式综合分析等评价方法[23-25],研究区域涉及重点生态功能区[26]、黑土耕作区[27]、喀斯特地貌区[28]、工业镇[29]和经济发达的沿海城市[30]等特殊自然经济发展区域。然而,现有研究仍存在以下几点不足:在研究尺度上,大多是基于典型的省、市、县或特殊案例地区开展,宏观尺度的分析较为欠缺,因此结论的可推广性不足;在指标体系上,较为强调资源承载力对适宜性的本底性约束作用,忽视了社会经济条件的影响;在综合集成上,对指标间相互关系的理解相对简单,在阈值分类和评价集成时缺乏内涵依据;在机制分析上,较少考虑资源环境承载力与适宜性之间的耦合关系和作用机制,对两者相互影响的过程和结果剖析不足。

农业生产空间适宜性评价是促进农业农村现代化和可持续发展、推动农业生产新格局的关键。采用网格分析方法,精细化识别中国农业生产空间资源环境承载力和适宜性,有助于精准引导国土空间开发格局。本文综合考虑自然、经济、社会等多维因素对农业生产空间的影响,评估中国农业生产空间的资源环境承载能力,并在资源环境承载力基础上集成评价农业生产空间适宜性,揭示中国农业生产空间适宜性的空间分异特征及动态演化过程,探究资源环境承载力与适宜性的耦合机制,以期为保障中国粮食安全和可持续发展提供科学依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 基于资源环境承载力的农业生产空间适宜性的综合测度指标体系

1.1.1 指标体系构建

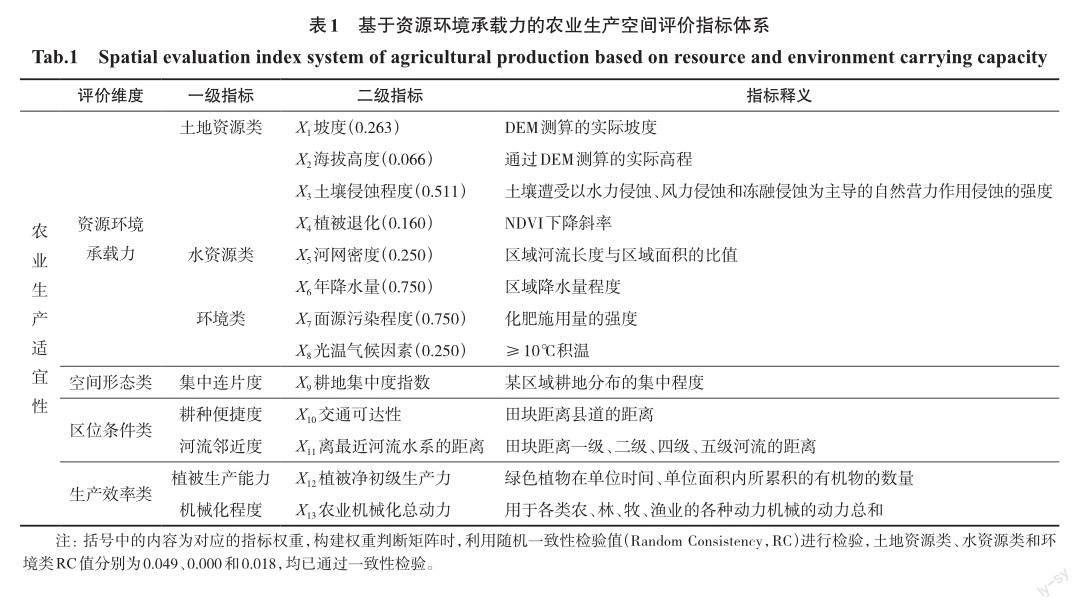

参考前人研究[18],基于资源环境本底性、指标针对性、农业多功能性和定量化测度4项构建原则,本文在测算资源环境承载力的基础上,进一步叠加空间形态、区位条件和生产效率3个维度的指标,综合分析得到中国农业生产空间的适宜性结果,共囊括13项指标(表1)。采用资源环境承载力指数(RECCr)表征中国农业生产空间的资源环境承载能力,适宜性指数(SIr)表征中国农业生产空间的适宜性程度。

(1)资源环境承载力指在一定农业地域空间中,资源能够满足维持当地可持续发展且环境功能稳定运行的前提下,仍能承载人类各项生产及社会经济活动的能力,反映了土地、水和环境条件等各方面资源条件的综合能力。其中,土地资源条件反映了农业生产赖以生存的土地的适宜性,一般随着坡度和高程的增加,土地的耕作适宜性降低;水资源条件反映了农业生产获取水资源的难易程度,考虑到数据的可获取性和代表性,结合已有文献的做法[31],由于我国农业用水结构来源以地表水为主,使用地下水的地区主要为地表水不足的北方地区,但其超采容易引起一系列环境问题,降低资源环境承载力;地表水和地下水的主要初始来源为大气降水,因此认为大气降水的多少在一定程度上决定了当地的用水调配难度,故本文选取河网密度和年降水量两项指标,河网密度越高、降水量越大,水资源的时空调度越容易;环境条件反映农业生产所受外界环境扰动的程度,包括人文扰动和自然扰动,两者交互作用于农业生产空间,本文选取了面源污染程度和光温气候因素两项指标,面源污染越强,越可能会引发水体富营养化、土壤肥力下降等问题,导致农业生产空间脆弱性降低,而积温越大,作物的生长所需热量资源越充沛,承载力越高。

(2)空间形态在一定程度上反映了农业生产空间的集中布局程度以及规则化程度。耕地的集中性程度受到地形地貌特征、区域聚落形态、交通水系分布等多种因素的影响,一般而言,集中性程度较高的地块,更便于农业生产主体开展规模化和机械化种植,有利于生产效率的提高和农民收入水平的提升,因此,农业生产的适宜性也较高。

(3)区位条件反映的是农业生产空间在交通和区位条件利用上的比较优势程度。耕种便捷度反映的是农业生产空间距离县道的远近,便捷度越高,农民生产的积极性随从生活空间到生产空间的时间成本和精力消耗减少而增加;河流邻近度反映的是农业生产空间距离一级、二级、四级、五级河流的远近,邻近度越高,农业取用水越便捷。

(4)生产效率反映的是农业生产空间进行农业生产的效率,本文选取了植被生产能力和农业机械化程度两项指标。植被的生产能力反映了农业生产空间在一定时间内生产有机物的能力,植被的生产能力和效率越强,适宜性越强;农业机械化程度是地区经济发展水平和工业发展程度的切实体现,随着区域机械化程度的升高,农业生产效率加快,农民从事农业生产所获取的劳动收益也越高,由于循环累积效应,农民有更多的收益投入到下一轮的农业生产活动中,进一步提升农业生产空间的效率和适宜性。

1.1.2 资源环境承载力的评价集成方法

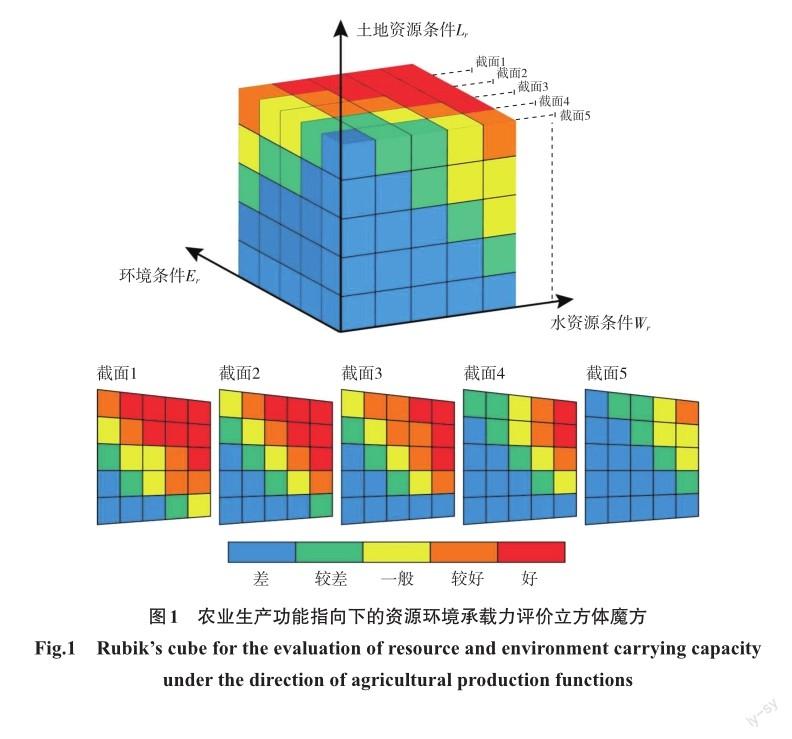

农业生产功能指向下的资源环境承载力(RECCr)评价的建构主要基于农业生产的土地资源条件(Lr)、水资源条件(Wr)和环境资源条件(Er)三个维度,具体集成方法如下:(1)依据层次分析法,分别计算Lr、Wr和Er的程度,利用GIS空间分析方法,将具有实际数值的阈值范围重分类为1、2、3、4和5,即差(等级Ⅰ)、较差(等级Ⅱ)、一般(等级Ⅲ)、较好(等级Ⅳ)和好(等级Ⅴ)5个级别。(2)基于Lr、Wr和Er,建构水—土—环境资源空间匹配度的立方体魔方[f(Wr,Lr,Er)],根据三个维度的匹配程度差异,获得125种不同的匹配度,最终综合划定RECCr的5个等级(图1)。

1.1.3 指标权重确定方法

本文采用层次分析法确定各指标体系的权重[32]。通过AHP法建立系统完整、层次清晰、结构分明的基于资源环境承载力的农业生产空间评价指标体系(表1)和农业生产空间适宜性的指标体系(表2)。分别确定目标层、准则层、方案层等评价层级,对同一层级内部和与上一层级指标直接的相对重要关系进行两两比较,构建判断矩阵,并通过随机一致性检验值(Random Consistency,RC)進行检验,通过检验方可得到各指标的权重Wij。下一层级从属指标权重加总可以得到上一层级指标的权重,进而进行最终的方案决策和制定。

1.2 农业生产空间适宜性评价模型

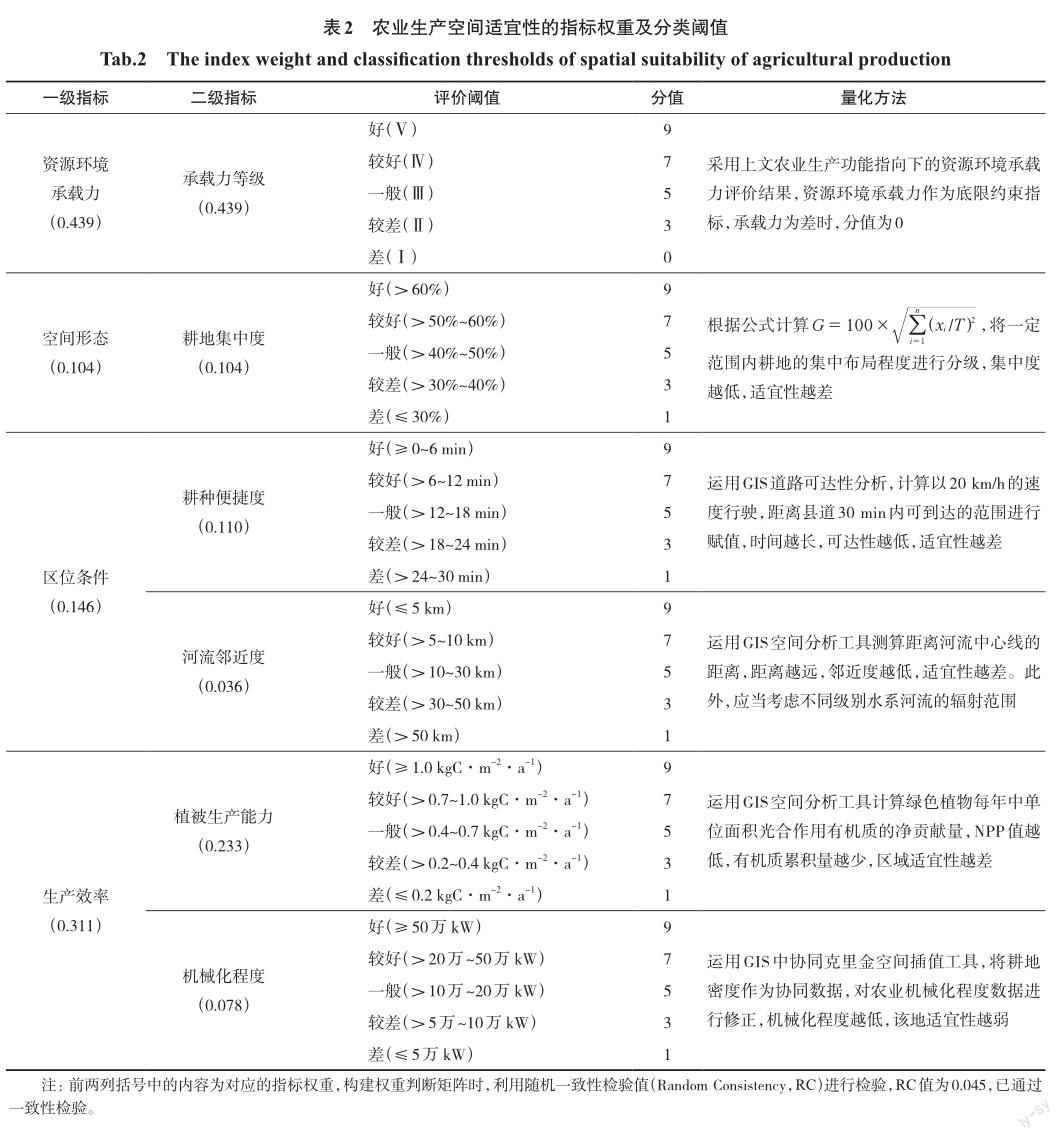

基于已有研究和分析,中国农业生产空间适宜性在资源环境承载力评价的结果上,叠加空间形态、区位条件和生产效率,运用层次分析法确定各项指标的权重,并对各项指标的阈值进行分解(表2)。

1.3 数据来源

农业生产空间适宜性综合评价体系中的化肥施用量、农业机械化总动力等社会经济数据主要来自《中国县域统计年鉴2001》、《中国县域统计年鉴2010》和《中国县域统计年鉴2019》。平均高程来源于SRTM 90 m DEM Digital Elevation Database,在ArcGIS中裁剪出中国范围内的高程数据(https://srtm.csi.cgiar. org),并在此基础上,计算出坡度指标数据;土壤侵蚀程度和中国年度1 km植被指数(NDVI)空间分布指标数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心网站(http://www.resdc.cn);中国水系矢量shp数据来源于中国国家基础地理信息中心(https://www.ngcc.cn);降水量、积温、温度等气象数据来源于国家青藏高原科学数据中心(http://data.tpdc.ac.cn)的中国区域地面气象要素驱动数据集;土地利用数据来源于中国多时期土地利用土地覆被遥感监测数据集(CNLUCC);交通数据来源于北京大学城市与环境学院地理数据共享服务平台(http://geodata.pku.edu.cn);植被净初级生产力数据(Net Primary Productivity, NPP)来源于Google Earth Engine平台(https://lpdaac.usgs.gov)。

2 结果与分析

2.1 中国农业生产空间资源环境承载力的时空演化特征

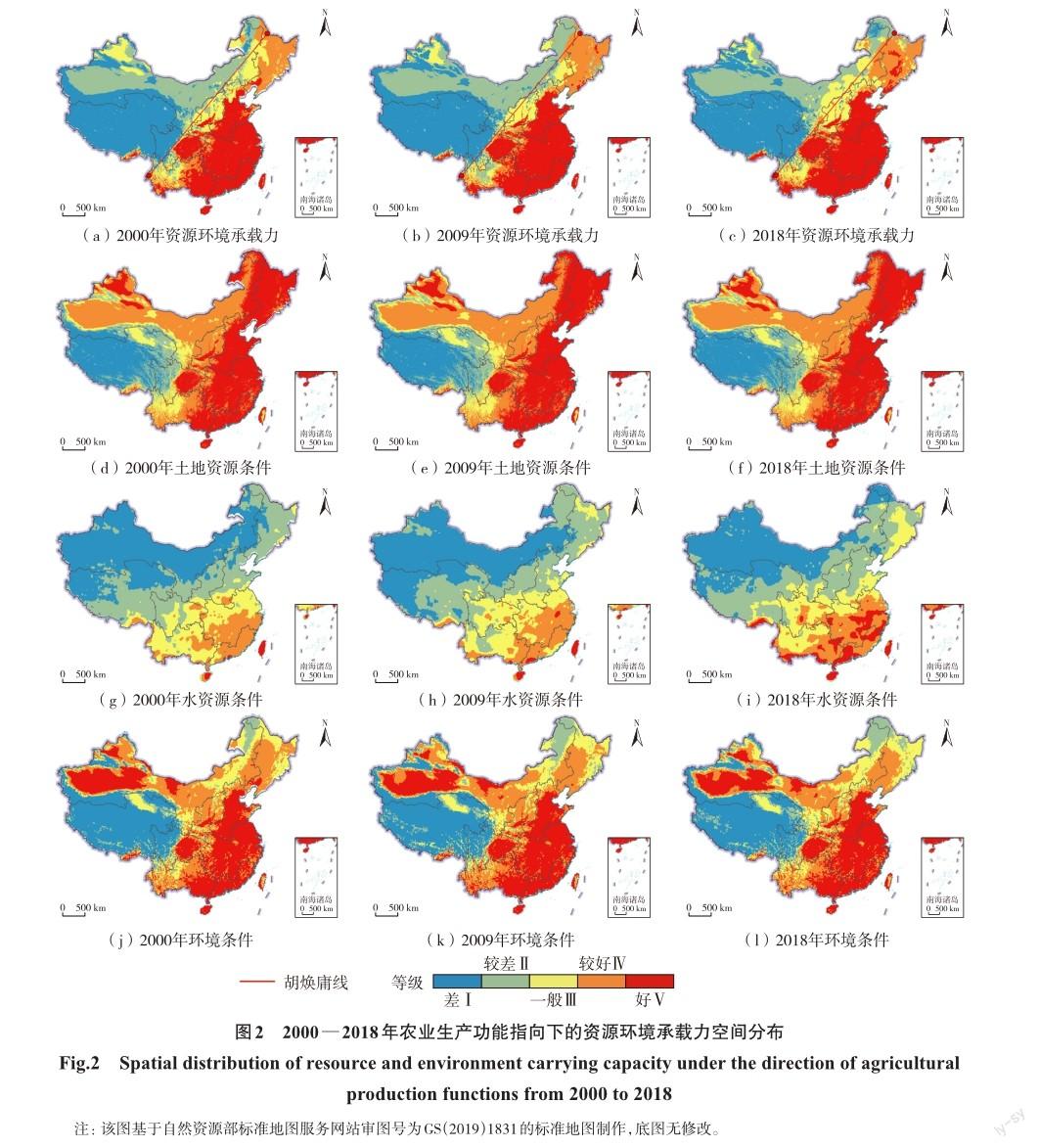

(1)资源环境承载力在空间格局上,沿“胡焕庸线”呈两极化的发展态势,位于等级Ⅲ的栅格分布于“胡焕庸线”沿线区域,大致呈现出东南部高,西北部低的空间分异特征(图2)。华南区和长江中下游地区等东南部沿海地区水—热匹配程度高,地形平坦便于耕作,RECCr良好,三个年份中超过95%的栅格都位于等级Ⅴ;四川盆地及周边地区沿“胡焕庸线”呈现出两极化的分布特征,东南部RECCr多位于等级Ⅴ(38.01%),然而西北部RECCr则位于等级Ⅰ(42.37%);青藏高原区土地资源暴露度高,热量条件不足,资源环境承载力最低,2000年、2009年和2018年位于等级Ⅰ的栅格占比分别为97.54%、97.37%和97.13%。总体而言,沿海地区的RECCr普遍好于内陆地区,平原、丘陵地区好于内陆高原、山地。空间特征与其他学者开展的关于辽中平原和福建省等区域的农业生产空间适宜性研究一致[18,33]。

(2)土地资源条件整体较好,等级Ⅳ和等级Ⅴ的栅格主要位于地形起伏度较小、土地资源禀赋良好的东南部沿海和北部沿边地区,空间格局上呈现出“T”字形的分布格局。东北平原、长江中下游地区、华南区和黄淮海平原区等平原地区由于地势平坦,土壤侵蚀程度较低,土地资源条件良好,2000年、2009年和2018年保有量穩定;黄土高原区土质疏松,抗风力侵蚀的能力薄弱,土地资源条件次之,有78.10%的区域处于等级Ⅳ,15.29%处于等级Ⅴ;青藏高原区海拔较高,坡度陡峭,常年受自然侵蚀,水土流失严重,因此土地资源条件普遍脆弱,位于等级Ⅰ—等级Ⅴ的占比递减,分别为70.20%、20.74%、7.81%、0.90%和0.35%。

(3)中国的水资源条件欠佳,由北至南呈现出梯度性渐变特征,南丰北缺,东多西少,随等级升高而面积减少,与降水资源分布呈现出相对一致性。北方干旱半干旱区水资源条件欠佳,地处内陆,受到温带大陆性半干旱气候影响,降水稀少,2000年、2009年和2018年分别有86.67%、80.78%和72.14%的地区属于Wr等级Ⅰ区域;青藏高原区受多重高山阻隔,来自南方的暖湿气流无法到达,常年寒冷干燥,因此与北方干旱半干旱区呈现出相似的分布特征,主要由Wr等级Ⅰ和等级Ⅱ区域构成;东北平原区、黄土高原区和黄淮海平原区河流量较小,属于半湿润区,年均降水量在400~800 mm区间,Wr较差,大部分区域都位于等级Ⅱ;华南区、长江中下游地区和云贵高原区等南方地区水资源条件总体上较为优越,区内河湖密集,降水量丰富。

(4)环境条件大致呈现出东南部、西北部和东北部较好,西南部较差的空间分异格局,破碎化程度较高,与资源环境承载力和土地资源条件具有相对一致性。青藏高原区气候干冷,积温少,绝大部分地区被冰川覆盖,生态环境脆弱,在2000年、2009年和2018年Er等级Ⅰ栅格占比高达83.51%、79.13%和79.54%;东北平原区积温南高北低,南部地区主要处于等级Ⅳ区域(41.51%),北部地区则大多处于等级Ⅲ区域(36.80%);四川盆地及周边地区的环境条件差异显著,西部地区受到青藏高原高山阻挡作用较大,温度相对较低,东部地区受到亚热带湿润气候以及闭塞地形的影响,温度较高,Er良好;云贵高原区由于海拔高度以及大气环流条件差异,区域内部气候差异显著,热量条件呈现出西高东低的态势;此外,华南区、长江中下游区和黄淮海平原区受亚热带季风气候的影响,热量资源充沛,环境条件优渥。

2.2 中国农业生产空间适宜性的时空演化特征

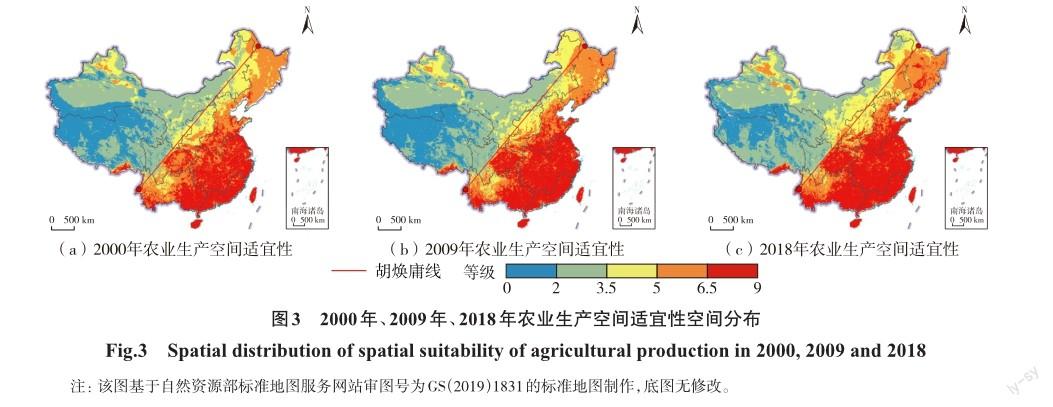

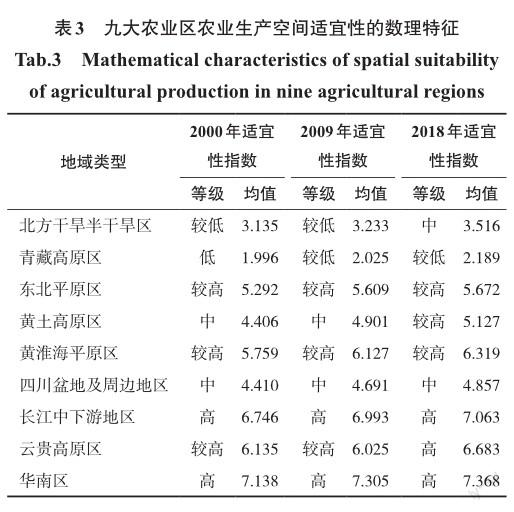

从空间上看(图3),整体上2000年、2009年和2018年的农业生产空间适宜性均沿“胡焕庸线”呈两极化的分布态势,东南部地区高,西北部地区低。华南区农业生产空间适宜性最佳且愈发优化,是农业生产的理想空间。超过90%的区域都位于高适宜性区域,2000年、2009年和2018年高适宜性区域占比高达91.20%、95.42%和96.12%。长江中下游地区得益于资源环境承载能力增强、交通可达性优化和农业生产机械化程度提高,适宜性整体良好;青藏高原及北方干旱半干旱地区由于资源环境承载能力较弱、气候条件不利于农业耕种、农业机械化程度较低等因素,空间适宜性程度大体较弱,适宜性程度主要位于低和较低等级。但随着近年来植被生产能力的提升,其适宜性指数由2000年的1.996和3.135提升至2009年的2.025和3.233再到2018年的2.189和3.516(表3)。

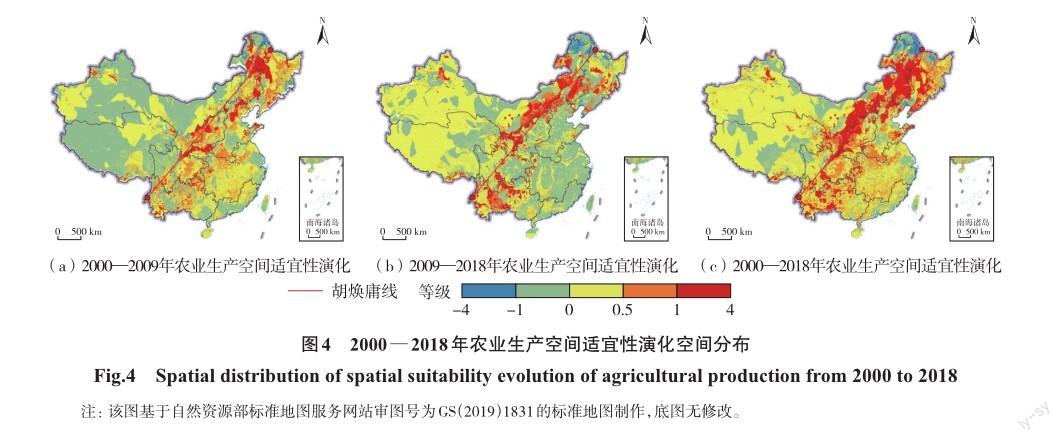

2000—2009年、2009—2018年以及2000—2018年中国农业生产空间适宜性演化的空间格局均呈现出较为破碎化的形态,总体上全国农业生产空间的适宜性程度都呈现出优化提升的趋势,先后经历了2000—2009年东南部适宜性增强、西北部减弱阶段和2009—2018年东南部适宜性减弱、西北部增强阶段(图4)。

(1)2000—2009年东南部适宜性增强、西北部减弱阶段:2000—2009年间东南半壁的地区(87.83%)适宜性程度都有了不同程度的提升,西北半壁的适宜性有所下降,其中位于[0,0.5]区间的地区数量最多,占中国全域的70.73%。适宜性程度得到最多改善的地区,即位于阈值[1,4]的区域主要位于东北平原、辽河平原和四川盆地北部等区域,这主要得益于中国2000年开始施行的退耕还林还草工程使得植被逐渐恢复,植被初级净生产力提升,上述地区的水土流失情况得以改善,并到2009年初见成效。北方干旱半干旱地区和青藏高原区等资源环境承载力较差的区域适宜性程度有所降低,即位于阈值[-1,0]的地区。

(2)2009—2018年东南部适宜性减弱、西北部增强阶段:2009—2018年中国农业生产空间中有61.58%的地区适宜性出现了不同程度的优化提升,剩余的38.42%的地区适宜性有所减弱。其中,处于区间[0,0.5]和[-1,0]的区域最多,分别占中国全域的46.57%和36.25%。2009—2018年则情况相左,2018年东南半壁地区的适宜性程度相较2009年有所下降,西北半壁的适宜性则有所回升,内蒙古自治区中部、科尔沁草原、准噶尔盆地和云贵高原西部等地区适宜性程度得到了很大程度的增加,这些地区耕地质量有所提升,退耕还林还草工程的成效愈发显著。此外,近年来全球气候变暖和中高纬度地区降水量的增加使得中高纬度的种植适宜性有所提升。长江中下游地区、华南区和黄淮海平原区等地区的适宜性程度出现了降低。

(3)2000—2018年适宜性整体增强阶段:从2000—2018年中国农业生产空间适宜性整体演化特征来看,91.80%的地区适宜性程度都有了不同程度的提高,且呈现出东北部高、其他地区较低的空间分布态势,区域内部破碎化程度较高,农业区内和农业区之间空间分异较大。大部分地区(63.68%)的适宜性略微改善,即位于[0,0.5]区间内的地区,主要分布于北方干旱半干旱区的中西部、青藏高原区和华南地区等。东北平原区、大兴安岭地区、内蒙古高原东部地区和长江中下游平原地区的适宜性程度得到较大程度的改善,即位于阈值[1,4]和[0.5,1]的地区。

3 资源环境承载力与农业生产空间适宜性的耦合机制

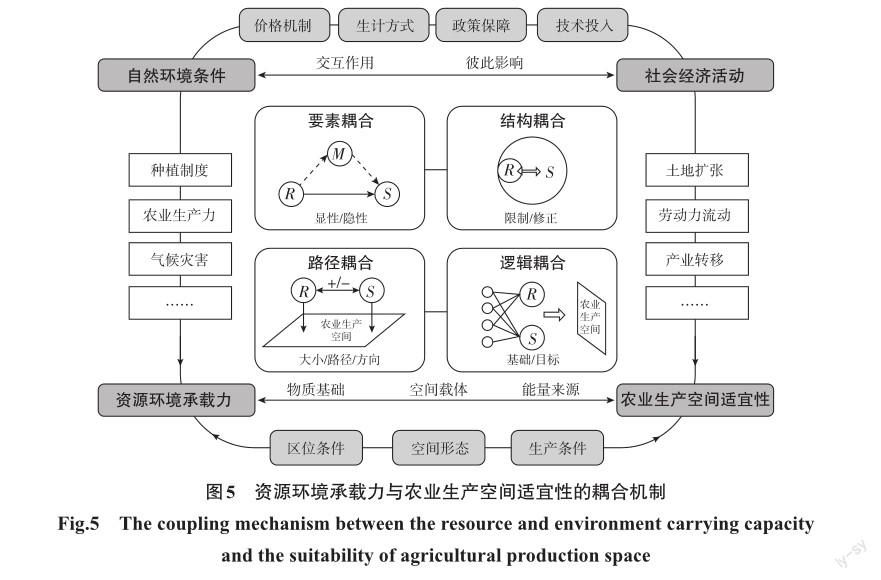

耦合(Coupling)的概念起源于物理学,指的是两个及以上的物体通过某种作用链接在一起,相互交织、此消彼长的一种状态[34]。本文研究的资源环境承载力(RECC)和适宜性(S)相互作用、相互约束,在要素、结构和路径等方面存在一定的内在逻辑和耦合机制,将其定义为资源环境承载力—适宜性耦合(图5)。

3.1 要素耦合

从农业生产空间系统要素组织的内在逻辑来看,资源环境承载力—适宜性的要素耦合存在显性耦合(Apparent Coupling)和隐性耦合(Hidden Coupling)两种机制[35]。承载力要素和适宜性要素之间的直接作用称为显性耦合,而承载力要素通过影响其他中介要素(M),进而作用于适宜性要素的现象称为隐性耦合。

具体而言,要素显性耦合是指一个地区的资源环境承载力的大小会直接影响该地區适宜性的优劣,因果链可表示为“RECC→S”,例如近些年来全球气候变暖导致我国中高纬度地区的气温和降水增加,致使作物播种期提前,入冬期延后,生长季整体延长,越冬期积温增加,北纬50°以上气候常年严寒和高海拔地区的生产条件好转,资源环境承载力提高,直接导致农业生产适宜性的增加[36]。要素隐性耦合是指地区的资源环境承载力大小通过中介要素间接作用于适宜性,因果链可表征为“RECC→M→S”,如承载力较差地区的区域资源禀赋(高海拔、严寒、陡峭)在一定程度上会降低农业生产主体的心理和行为,进而降低农业生存空间适宜性。

3.2 结构耦合

农业生产空间适宜性与资源环境承载力在结构上存在耦合关系,资源环境承载力是适宜性评价的物质基础、空间载体、能量来源与重要构成维度,农业生产空间的适宜性是一个受到多要素影响、多主体作用、多力量驱动的综合系统,在资源环境承载力的基础上,还受到区位条件、空间形态和生产效率的影响,资源环境承载力是农业生产空间适宜性的底线约束,同时农业生产空间适宜性对资源环境承载力能够起到重要的修正作用。

3.3 路径耦合

资源环境承载力和适宜性的路径耦合表现为作用路径正负性、作用路径大小和作用路径方向性三方面的耦合。

首先,两者存在作用路径的正负性。农业生产空间资源环境承载力提升,相应地,适宜性也会增加,反之,适宜性减少,两者在逻辑推演中存在相对一致性。从资源环境承载力的空间格局来挖掘适宜性演化过程隐含着的资源禀赋在农业生产空间中的负面效应,尤其聚焦于区域的资源环境本底条件、土地退化、水资源短缺、环境污染等问题导致的依附式负向效应[37]。例如,东北地区由于长期乱砍滥伐和通过消耗资源以发展经济的做法导致了该地区植被快速退化,土壤被侵蚀,资源环境承载力急剧下降,进而导致了适宜性的降低。但是随着1999年退耕还林还草政策的推行,该局面得到控制并好转,2000—2018年该地区的资源环境承载力和适宜性都相应地有所提升。

其次,两者作用大小存在区域差异。中国农业生产空间广阔,资源环境承载力和适宜性的作用力存在显著的空间异质性特征,其在不同区域、不同尺度的效应各异,根源于区域内生的自然条件、社会经济条件差异以及所受外源因素的影响不同。例如光温条件、水热条件等自然因素在西北部资源禀赋欠佳地区和传统农区的影响力更大,而长江中下游地区和华南区等经济发展水平较高、水热匹配程度良好、区位条件优越的地区则主要受到社会经济发展的影响。

最后,两者的作用路径具有方向性。资源环境承载力和适宜性相互交织影响,前者是后者的前提基础,后者是前者的切实反应,依赖上、下要素传导,两者相互制约,相互促进。资源环境承载力的提升是适宜性增强的重要驱动力,农业生产空间内部的坡度、高程、河网密度、光温气候条件等自然属性要素的改善对于资源环境承载力自下而上传导推动适宜性提升的过程中扮演着重要的角色。而随着国家和地区对于生态环境保护和粮食安全保障的愈发重视,区域对于农业生产空间适宜性提升的需求也越发强烈,基于现实需求,政府通过出台退耕还林、还草政策、生态文明建设、生态修复等一系列农业政策以及提高区域农业生产的机械化程度、改善区位条件、增加耕地的可达性等方式倒逼区域资源环境承载力的提升,自上而下地作用于农业生产空间。

3.4 逻辑耦合

资源环境承载力和农业生产空间适宜性在逻辑上存在动因耦合和目标耦合两种作用。动因耦合上,农业生产空间资源环境承载力和适宜性具有相近的构成基础,并均受到城镇化、气候变化和市场政策等因素的影响,这决定了它们在时空间演化上具有相似之处,在面对外部冲击时可能表现出近似的变动趋势。

目标耦合上,随着工业化和城镇化的快速推进以及气候变化事件的频发,中国农业生产空间面临着生产环境脆弱、生产空间挤压、生产主体流失等诸多现实困境,农业生产要素的资源整合和空间的优化调整成为破局的关键所在。资源环境承载力旨在通过对农业生产空间的资源禀赋条件进行底线约束来维护区域的农业生产赖以生存的土地、水、環境等内部性物质环境;适宜性是指在满足资源环境承载力的基础上偏向于利于该区域农业生产的社会经济属性的外部性条件,如耕地呈现出的空间形态、区位条件和生产效率条件等。构建可持续发展的农业生产空间和保障粮食安全成为两者共同的发展诉求。

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)中国农业生产功能指向下的资源环境承载力整体差距较大。时间上,2000—2018年呈现出逐步增强的趋势,主要得益于水资源条件的改善。空间上,中国农业生产空间的资源环境承载力沿“胡焕庸线”呈两极化的发展态势,大致呈现出东南部高、西北部低的空间分异格局。

(2)在2000年、2009年和2018年中国农业生产空间适宜性中各区域的适宜性程度变化不大,具有相对稳定性。在空间上,适宜性整体上均沿“胡焕庸线”呈“两极化”的分布态势,东南部地区高,西北部地区低。其先后经历了2000—2009年东南部适宜性增强、西北部减弱的阶段和2009—2018年东南部适宜性减弱、西北部增强的阶段,整体上2000—2018年大多数地区的适宜性都有了不同程度的增强。

(3)中国农业生产空间适宜性呈现出显著的地理集聚特征。由于区域的资源禀赋和社会经济发展水平与邻近区域在空间实体单元上具有连续性,因此,中国农业生产空间适宜性受临近地区的适宜性影响也较为显著,地理集聚特征明显。

(4)中国农业生产空间适宜性与资源环境承载力间存在要素耦合、结构耦合、路径耦合和逻辑耦合4种耦合关系,资源环境承载力通过显性或隐性耦合作用于适宜性,两者可相互限制和修正,存在作用大小、路径和方向的差异,并具有共通的基础和目标。

4.2 讨论

在国家新型城镇化与乡村振兴双轮驱动以及国土空间规划的重大战略需求下,城乡间、区域间以及微观农业生产空间间的人流、资金流、知识流等要素流动都愈发密切,应当进一步加强市场机制、政策制度、多元主体和技术投入等外部性人文社会要素对农业生产空间适宜性作用的研究。农业生产空间是保障国家粮食安全和农业生产主体获取经济收益的基本空间载体,对中国全域的农业生产空间适宜性的分析重点关注农业整体发展基础与粮食安全相关的“背景值”,是各地国土空间规划中对农业生产空间进行规划研制的“参考模板”,与前人相关研究成果相对一致,具有一定的参考性和推广性。但是中国区域差异较大,指标的普适性和精确性还有待在特定区域研究中加以辨别和修正,由于数据的可获取性,指标体系的设置还不够完善,例如在考虑资源环境承载力的水资源条件时,降水和浅层地下水灌溉都是作物生长发育所需的重要水资源来源。此外,在研究时序方面,气候变化的影响是漫长深远的,本文仅考虑了2000年、2009年和2018年三个截面的农业生产空间适宜性情况,可能具有一定的突变性。未来还有待开展不同尺度、不同区域、不同作物类型和不同土地利用类型长时间序列的农业生产空间适宜性的实证应用研究,在个体实证研究中的分析框架也稍有差别,并将结果与实际情况比对、反馈,以确保结果的科学性和有效性。精准识别农业生产空间的演化特征、影响因素,因地制宜地制定优化提升策略,既能动态监测农业生产的动向,为农业生产预留空间,保障国家粮食安全,也能为农业发展提供新的思路,发挥其内生动力和生产效率,促进农业的可持续发展。

参考文献(References):

[1] 谭永忠,何巨,岳文泽,等.全国第二次土地调查前后中国耕地面积变化的空间格局[J] .自然资源学报,2017,32(2):186 - 197.

[2] 贾克敬,何鸿飞,张辉,等.基于“双评价”的国土空间格局优化[J] .中国土地科学,2020,34(5):43 - 51.

[3] 秦大河.气候变化科学与人类可持续发展[J] .地理科学进展,2014,33(7):874 - 883.

[4] FAO. The State of Food and Agriculture[R] . Rome:Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016.

[5] PINSTRUP-ANDERSEN P. Food security: definition and measurement[J] . Food Security, 2009, 1: 5 - 7.

[6] FUJIMORI S, HASEGAWA T, KREY V, et al. A multimodel assessment of food security implications of climate change mitigation[J] . Nature Sustainability, 2019, 2(5): 386 - 396.

[7] 傅幸之.市县级国土空间农业生产适宜性评价方法优化[J] .规划师,2020,36(8):20 - 25.

[8] PARK R F, BURGOSS E W. An Introduction to the Science of Sociology[M] . Chicago: The University of Chicago Press, 1921:110 - 121.

[9] 封志明,杨艳昭,闫慧敏,等.百年来的资源环境承载力研究:从理论到实践[J] .资源科学,2017,39(3):379 -395.

[10] MEADOWS D H, MEADOWS D L, RANDERS J, et al. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome s Project on the Predicament of Mankind[M] . New York: Universe Books, 1972:91 - 92.

[11] FAO. Potential Population Supporting Capacities of Lands in Developing World[M] . Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1982:23 - 27.

[12] UNESCO & FAO. Carrying Capacity Assessment with a Pilot Study of Kenya: a Resource Accounting Methodology for Exploring National Options for Sustainable Development[M] . Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1985:17 - 18.

[13] 郭秀锐,毛显强,冉圣宏.国内环境承载力研究进展[J] .中国人口·资源与环境,2000,10(3):28 - 30.

[14] 喻忠磊,张文新,梁进社,等.国土空间开发建设适宜性评价研究进展[J] .地理科学进展,2015,34(9):1107 -1122.

[15] 李昊勋,刘淑霞,郑宏刚.中国国土空间规划下的“双评价”研究进展[J] .安徽农业科学,2022,50(14):13 - 17.

[16] 项广鑫,符金豪,曾丽婷,等.基于“双评价”的城镇开发边界划定技术——以湘潭县中心城区为例[J] .自然资源学报,2020,35(10):2401 - 2414.

[17] 夏皓轩,岳文泽,王田雨,等.省级“双评价”的理论思考与实践方案——以浙江省为例[J] .自然资源学报,2020,35(10):2325 - 2338.

[18] 周侃,李九一,王强.基于资源环境承载力的农业生产空间评价与布局优化——以福建省为例[J] .地理科学,2021,41(2):280 - 289.

[19] 崔勇,刘志伟.基于GIS的北京市怀柔区高标准基本农田建设适宜性评价研究[J] .中国土地科学,2014,28(9):76 - 81,94.

[20] 邹君,付双同,杨玉蓉,等.虚拟水战略背景下的中国农业生产空间布局优化研究[J] .长江流域资源与环境,2010,19(12):1427 - 1432.

[21] 南国卫,孙虎,宋永永.基于虚拟水战略的黄土高原地区农业生产空间布局优化——以榆林市为例[J] .经济地理,2017,37(10):197 - 205.

[22] 李红霞,汤瑛芳,沈慧.甘肃马铃薯省域竞争力分析[J] .干旱区资源与环境,2019,33(8):36 - 41.

[23] 杜海娥,李正,郑煜.资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价研究进展[J] .中国矿业,2019,28(增刊2):159 - 165.

[24] 王亚华,袁源,张小林,等.城乡结合部基本農田空间布局方法研究——以南通市港闸区为例[J] .中国土地科学,2011,25(2):79 - 84.

[25] 李逸川,王海涛,田淑芳.基于偏最小二乘回归的投影寻踪耦合模型在土地利用预测中的应用[J] .中国土地科学,2010,24(5):9 - 12,31.

[26] 王秀兰,王霄.基于MOLA方法的重点生态功能区“城镇、农业、生态”空间分区研究——以神农架林区为例[J] .国土资源科技管理,2018,35(4):1 - 14.

[27] 高凤杰,单培明,马泉来,等.黑土耕作区土壤含水量空间自相关及农业生产分区[J] .自然资源学报,2017,32(11):1930 - 1941.

[28] 赖国华,胡宝清,李敏,等.桂西南—北部湾地区“三生”空间适宜性评价[J] .水土保持通报,2020,40(6):221 -227.

[29] 于正松,程叶青,李小建,等.工业镇“生产—生活—生态”空间演化过程、动因与重构——以河南省曲沟镇为例[J] .地理科学,2020,40(4):646 - 656.

[30] 马丽萍,杨木壮,陈俊垚.基于众源数据与集成学习的农业空间适宜性评价——以中山市为例[J] .测绘与空间地理信息,2021,44(4):45 - 49.

[31] 李娅,谭秋,王丽双,等.县域农业土地利用适宜性评价与优化研究——以山西省原平市为例[J] .中国农业资源与区划,2022,43(1):91 - 99.

[32] 彭晓鹃,赵克飞.基于GIS的山地城镇空间拓展土地适宜性评价——以大埔县为例[J] .热带地理,2013,33(4):480 - 488.

[33] 刘琼,杨楠,高萌萌,等.面向国土空间规划的农业生产适宜性评价——以辽中平原为例[J/OL] .中国农业资源与区划,2022.https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3513. S.20220517.1433.010.html.

[34] 黄金川,方创琳.城市化与生态环境交互耦合机制与规律性分析[J] .地理研究,2003,22(2):211 - 220.

[35] 刘海猛,方创琳,李咏红.城镇化与生态环境“耦合魔方”的基本概念及框架[J] .地理学报,2019,74(8):1489 -1507.

[36] 张强,邓振镛,赵映东,等.全球气候变化对我国西北地区农业的影响[J] .生态学报,2008,28(3):1210 - 1218.

[37] 任宇飞,方创琳,孙思奥,等.城镇化与生态环境近远程耦合关系研究进展[J] .地理学报,2020,75(3):589 -606.

Evolution of Spatial Resource and Environment Carrying Capacity and Suitability of Agricultural Production in China and Its Coupling Mechanism

PAN Yuxin1,2, YANG Ren1,2, LIN Yuancheng1,2

(1. School of Geography and Planning, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China; 2. Land Research Center, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: The purposes of this study are to reveal the evolution process of the spatial and temporal pattern of Chinas resource and environment carrying capacity and agricultural production spatial suitability, and to explore the coupling mechanism between them. The methods of resource and environment carrying capacity evaluation integration, spatial suitability evaluation model agricultural production, and analytic hierarchy process are employed. The results show that: 1) the resource and environment carrying capacity and the suitability of agricultural production space under the direction of agricultural production function in China have shown a polarized development trend along the Heihe-Tengchong Line in space, which is high in the southeast and low in the northwest. 2) In terms of time evolution, both showed a trend of gradual optimization from 2000 to 2018, mainly due to the improvement in water resources conditions. 3) There are four coupling mechanisms between resource and environment carrying capacity and suitability, i.e., factor coupling, structure coupling, path coupling and logic coupling, which together shape the pattern of agricultural production space in China. In conclusion, the resource and environment carrying capacity and Chinas agricultural production spatial suitability have relatively significant spatial agglomeration characteristics, showing a gradual upward trend, The two interact and constrain each other, jointly influencing the pattern of agricultural produetion in China.

Key words: agricultural production space; resource and environment carrying capacity; suitability; coupling mechanism

(本文責编:陈美景)