急诊危重症病人院内转运不良事件发生危险因素的Meta分析

2023-10-12马俊杰范晓华

宋 玲,马俊杰,王 硕,赵 红,袁 洁,范晓华

急诊科是抢救危重病人的主要场所,需要严密、连续的病情观察和全面的监护治疗[1]。危重症病人在病情相对稳定后常需紧急转运至专业科室进行后续治疗,故紧急情况下的院内转运必不可少。而转运过程中病人处于移动环境,该环境下涉及病人病情、转运设备、转运人员沟通与合作等多个因素,安全隐患和转运风险普遍存在,可直接或间接导致各类不良事件发生[2-3]。急诊科危重症病人院内转运常见不良事件包括病情变化、导管/管路事件、转运设备故障及转运延误等方面[2]。国内外研究显示,急诊科危重病人院内转运不良事件发生率为15.0%~31.9%,威胁病人安全,严重时可危及病人生命[4-6]。然而,当前有关急诊危重症病人院内转运不良事件发生危险因素的研究结果不尽相同,各研究结论尚不完全一致,如一项研究指出病情级别是急诊危重病人院内转运不良事件发生的危险因素之一[4],而另一项研究结果却未显示两者显著相关[7],且既往相关内容的Meta分析[8]纳入文献数量较少,仅进行了描述性分析,未对数据进行合并分析,证据结果可靠性欠佳。本研究旨在梳理国内外已发表的相关文献,对急诊危重症病人院内转运不良事件发生的危险因素进行Meta分析,以期为临床早期识别和预防院内转运不良事件的发生提供循证依据。

1 资料与方法

1.1 文献纳入与排除标准

纳入标准:1)研究类型为横断面研究、队列研究或病例对照研究;2)研究对象为急诊危重症病人,年龄≥18岁;3)研究内容为探讨院内转运不良事件发生的危险因素;4)语言为中文或英文。排除标准:1)无法获取全文或数据不完整;2)重复发表;3)会议摘要、文献综述或个案报道等;4)文献质量评价为低质量。

1.2 文献检索策略

计算机检索中英文数据库,包括中国知网(CNKI)、万方数据库(WanFang)、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CMB)、PubMed、Embase、Web of Science、the Cochrane Library。检索时间为建库至2022年8月。检索采用主题词和自由词相结合的方式。中文检索策略:(“急诊科OR急诊”)AND(“危重病人OR重症病人OR急危重症病人”)AND(“院内转运OR转运”)AND(“不良事件OR意外事件”)AND(“*因素”)。英文检索策略:(“emergency OR emergency department”)AND(“critically ill patients OR critical patients”)AND (“intra-hospital transport OR transfer”)AND(“adverse events”)AND(“risk factor* OR influen* OR correlat* OR relevant factor*”)。同时辅以手工检索法、文献追溯法以收集更多文献。

1.3 文献筛选与资料提取

由2名经过系统循证培训的研究者独立进行文献筛选和资料提取,如遇分歧则双方讨论解决或咨询第3名研究者的意见。采用EndNote软件对所获取文献进行去重和初筛,阅读全文后按照文献纳入与排除标准进行复筛,最终确定纳入文献。资料提取内容包括题目、作者、发表年份、地区、研究类型、样本量、发生/未发生不良事件例数、不良事件发生率、相关危险因素及文献质量评分。

1.4 文献质量评价

由2名研究者分别独立采用纽卡斯尔-渥太华量表(The Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[9]对病例对照研究和队列研究进行质量评价,评价内容包括研究人群选择(4个条目,满分4分)、组间可比性(1个条目,满分2分)、暴露/结果评价(3个条目,满分3分)3个方面共8个条目,总分为0~9分,得分越高说明研究质量越好。≥7分为高质量,5~6分为中等质量,≤4分为低质量。采用美国卫生保健质量和研究机构(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)[10]推荐的质量评价标准对横断面研究进行质量评价,总分为0~11分,≥8分为高质量,4~7分为中等质量,≤3分低质量。评价结束后,2名研究者交叉核对评价结果,若评分结果不一致则通过讨论或咨询第3名研究者进行评判。

1.5 统计学方法

采用RevMan 5.4软件进行数据统计分析。定性资料的统计效应量采用比值比(OR)及95%置信区间(CI)表示,连续性资料的效应统计量采用均方差(MD)及95%CI表示。首先进行异质性检验,若检验结果P≥0.1、I2≤50%,表示多个同类研究间异质性可接受,选用固定效应模型;若P<0.1、I2>50%,表示研究间异质性较大,选用随机效应模型进行分析。通过改变效应分析模型进行敏感性分析,以检验Meta结果的稳定性。采用漏斗图评估是否存在发表偏倚。检验水准α=0.05。

2 结果

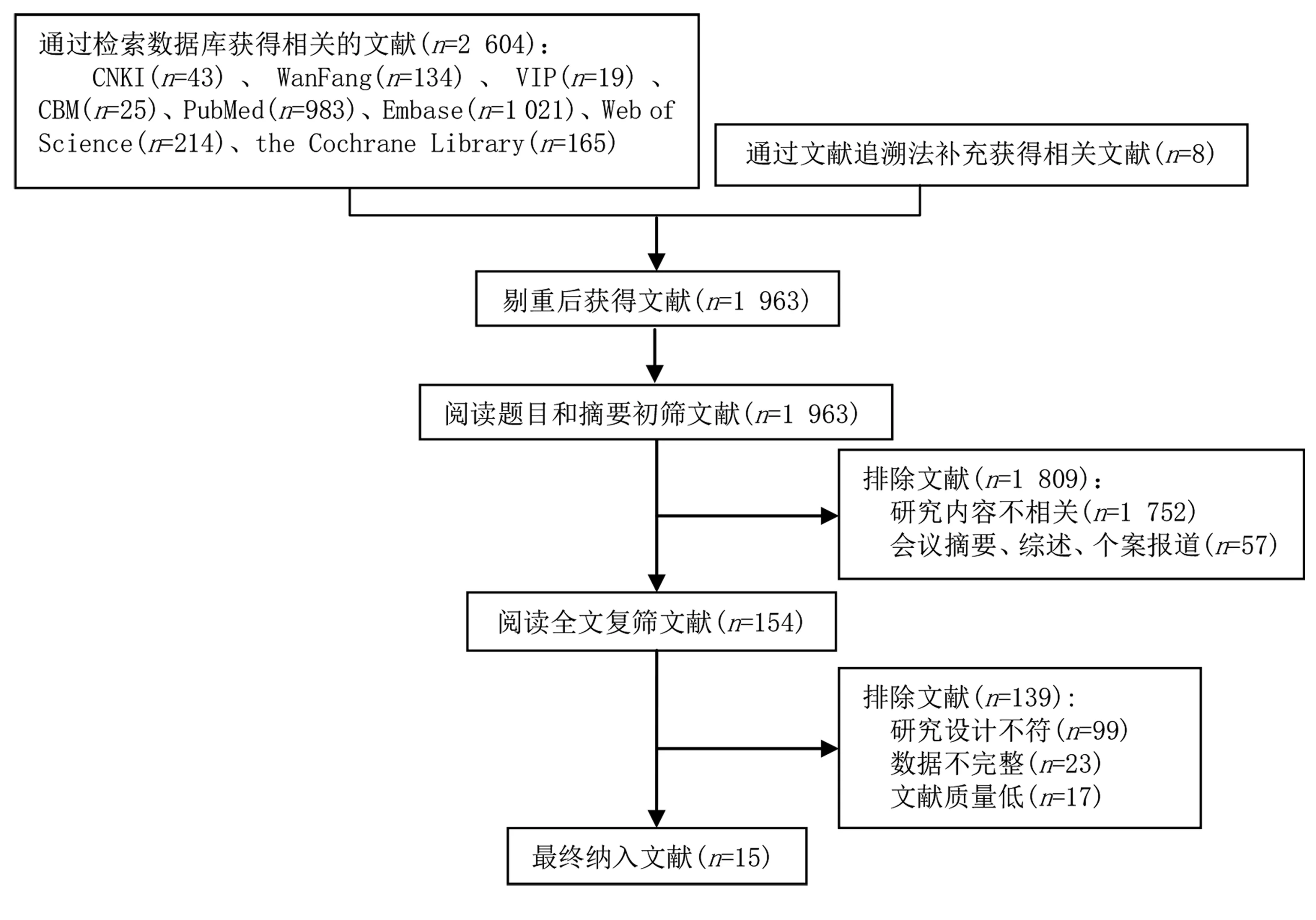

2.1 文献筛选流程及结果

初步检索获得文献共2 612篇(中文224篇,英文2 388篇)。去重后获得文献1 963篇。初次筛选排除无关研究(1 752篇)及会议摘要、综述、个案报道(57篇)后纳入154篇,再次阅读全文复筛,排除研究设计不符(99篇)、数据不完整(23篇)、文献质量低(17篇)的文献,最终纳入文献15篇[2,4-7,11-20],其中中文文献9篇[2,4-5,7,11-15],英文文献6篇[6,16-20],见图1。

图1 文献筛选流程及结果

2.2 纳入文献的基本特征及质量评价

纳入的15篇文献发表时间为2017—2022年,病例对照研究3篇,队列研究4篇,横断面研究8篇,样本量为60~1 348例。15项研究共纳入病人7 382例,其中院内转运不良事件发生1 489例。15项研究中院内转运不良事件发生率为15.0%~31.9%[2,4-7,11-20]。15篇文献的质量得分为5~8分,其中8篇为高质量[2,4,6,14,16-19],7篇[5,7,11-13,15,20]为中等质量文献。纳入文献的基本特征及方法学质量评价结果见表1。

表1 纳入文献的基本特征及文献质量评价

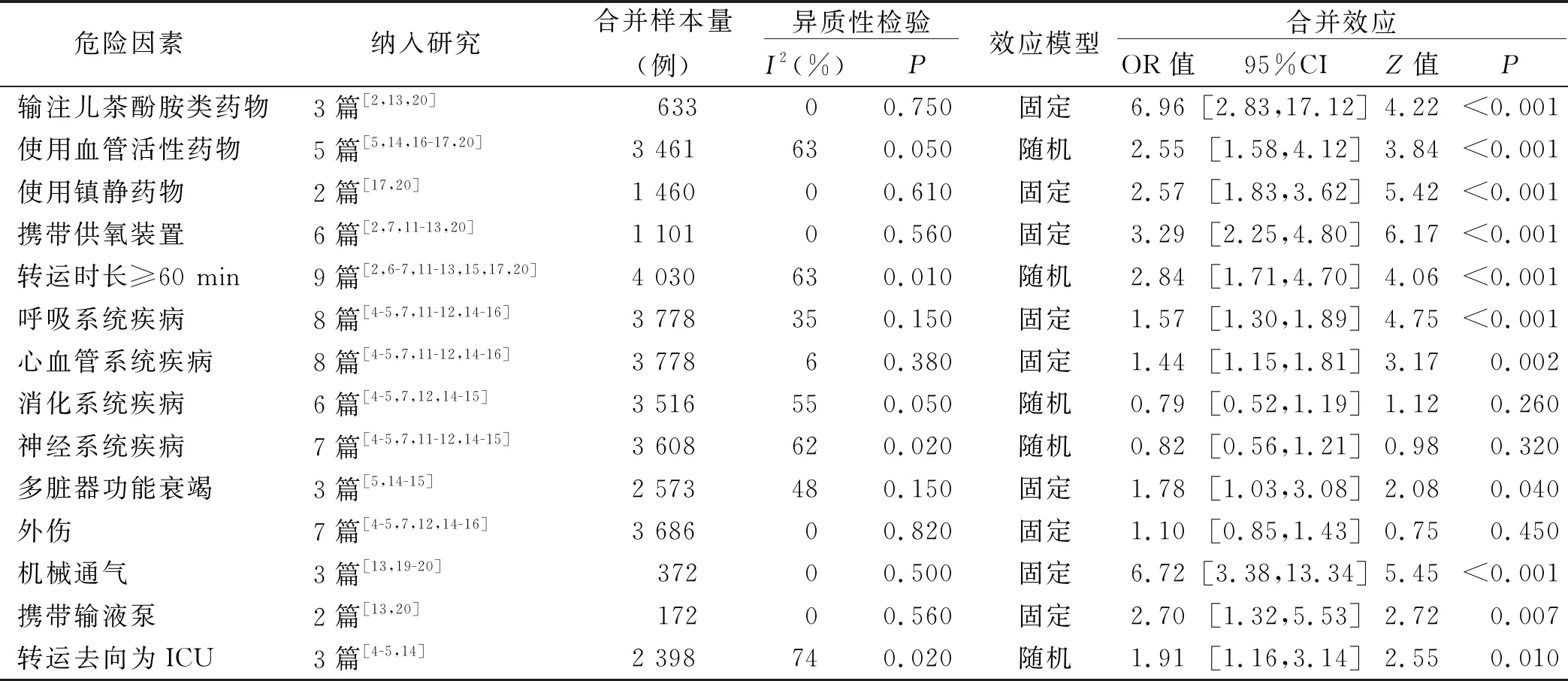

2.3 Meta分析结果

纳入的15篇文献中共涉及19项危险因素,因病情级别、转运人员层级或工作年限、病人年龄及转运设备4项危险因素评价标准不一或分组不一致去除,且去除仅在1篇文献中提及的夜班转运这一危险因素,对剩余的14项危险因素进行Meta分析。结果显示,输注儿茶酚胺类药物、使用血管活性药物、使用镇静药物、携带供氧装置、转运时长≥60 min、呼吸系统疾病、心血管系统疾病、多脏器功能衰竭、机械通气、携带输液泵及转运去向为ICU的合并OR值具有统计学意义。见表2。

表2 急诊危重症病人院内转运不良事件发生危险因素异质性检验及Meta分析结果

2.4 敏感性及发表偏倚分析

通过相互转换固定效应模型和随机效应模型对合并效应量进行敏感性分析,发现两者相互转换后的合并效应值差异较小,表明Meta分析结果基本可靠。此外,采用漏斗图分析每个危险因素对应的文献是否存在潜在的发表偏倚,以呼吸系统疾病、心血管系统疾病为指标,所纳入的8项研究漏斗图两侧散点分布不完全对称,提示可能存在一定程度的发表偏倚。

3 讨论

3.1 急诊危重症病人院内转运不良事件影响因素中的药物及病情因素

本研究结果显示,输注儿茶酚胺类药物、使用血管活性药物、使用镇静药物、呼吸系统疾病、心血管系统疾病、多脏器功能衰竭及机械通气是急诊危重症病人发生院内转运不良事件的危险因素,与既往研究[13-14,20]结果基本一致。马莉等[2]研究发现,输注儿茶酚胺类药物的病人转运过程中极易发生病情变化,而且可能出现药物遗漏、药液余量不足等问题。使用血管活性药物的病人循环功能往往较差,使用1种与2种及以上血管活性药物病人的转运风险是未使用血管活性药物病人的2~3倍[5,14]。丙泊酚与右美托咪定为危重症病人常用的镇静药物,该类药物可通过对神经系统的抑制作用明显增加病人出现谵妄甚至病死的风险[21]。血氧饱和度(SpO2)与呼吸系统的变化是转运最常见的不良后果,Kellett等[22]发现危重症病人呼吸频率的变化最为显著,龚豪俊等[23]认为SpO2的变化是病人缺氧最快速、最直接的反映,而呼吸及心血管系统疾病病人更易在转运过程中出现生命体征的波动。多脏器功能衰竭的病人与其他危重症病人相比,病情更加复杂、不稳定,随时需要进行紧急治疗,是影响院内转运不良事件发生的独立危险因素[24]。机械通气的创伤性特点易引发病人肺部感染,且早期不能进食的特点易引发低蛋白血症等多种并发症,导致病人病情突然发生变化。此外,转运过程中机械通气携带的设备可能会出现储电不足、断电等仪器故障。因此,应重点关注输注儿茶酚胺类药物、血管活性药物、镇静药物的院内转运危重症病人,合理选择风险应对措施,在转运过程中按照病情控制输注速度、药物剂量,防止意外发生;对于呼吸、心血管系统疾病及多脏器功能衰竭的病人,在转运前应充分评估其呼吸、循环系统的生理状态,转运时保证供氧充足,同时加强主动识别病人病情变化的风险防范意识和能力,以降低转运风险;机械通气病人在转运前应做好给氧与镇静、插管固定、气道吸引等充足准备,转运过程中配备负压吸引装置,将“结果导向”转变为“过程导向”,在转运过程中持续、动态评估病人的各项情况,保障转运安全。

3.2 急诊危重症病人院内转运不良事件影响因素中的转运仪器与设备因素

本研究结果显示,携带供氧装置、输液泵是急诊危重症病人发生院内转运不良事件的危险因素,与既往研究[2,9,11-13,20]结果基本一致。Zhang等[20,25]的研究均发现,使用氧气袋供氧的院内转运危重症病人SpO2降低等不良事件的发生率较高。因氧气袋排氧不稳定,易导致病人缺氧发生,且携带供氧装置涉及供氧装置内氧气不足、流量变化或者开关未打开、吸氧管道脱落及连接断开、设备电量不足等问题,故可增加不良事件发生率。Murata等[3]发现,携带输液泵数量是影响急诊危重症病人院内转运不良事件发生的重要因素,且携带输液泵数量越多,越容易造成各类不良事件发生,如药物携带不够、输液架问题、输液泵电力不足等静脉输注设备相关事件。提示医护人员转运前应确保携带仪器和设备功能正常、电量充足,估计转运时间和消耗率,有效监测储量和使用情况;与接收科室做好沟通交流,如可采用“介绍-现状-背景-评估-建议”(ISBAR)标准化沟通模式[26],内容包括病人病情及生命体征、所用仪器设备、用药情况及到达时间等,嘱接收科室护理人员做好充分准备,保障病人转运安全。

3.3 急诊危重症病人院内转运不良事件影响因素中的转运时长和去向因素

本研究结果显示,转运时长≥60 min的危重症病人转运不良事件发生率更高,与马莉等[2,27]的研究结果一致。急诊危重症病人多病情紧急且变化快,加之转运途中环境相对混乱,且可能由于疾病诊断不够充分、科室交接不到位导致转运错误而延长转运时间,引发疾病进展,延误最佳治疗时间。本研究结果显示,转运去向为ICU是急诊危重症病人发生院内转运不良事件的危险因素,与既往研究[4-5,14]结果基本一致。转运至ICU的危重症病人在转运途中仍需持续进行多种管道和仪器的维持治疗,治疗资源暂时缺乏和外周环境突然改变导致难以预知的病情变化和较大的转运风险。因此,转运前必须由经验丰富的医务人员进行风险评估并记录,以确定转运期间的预期风险水平,选择最佳转运路径;转运中实施多环节、多方面、无缝隙的动态检测与评估,确保应对管理标准化;转运后转运人员应与接收科室医生详细交班,保证病人连续性治疗和进一步高级生命支持,从而规范全程转运行为、缩短转运时长及降低危重症病人院内转运不良事件的发生率[28]。

3.4 本研究的局限性

本研究只检索了已发表的中英文文献,纳入的文献不够全面,且可能存在一定的选择偏倚;纳入文献的研究对象在地域、种族、疾病类型、病情严重程度分级等方面均存在一定的异质性;结果分析中,输注儿茶酚胺类药物、使用镇静药物、机械通气及携带输液泵这4项危险因素均只纳入了2篇或3篇文献,样本量有限,结果的可靠性有待进一步探讨。今后可开展更多前瞻性、多中心和大样本研究,以便更全面、科学地评估急诊危重症病人院内转运不良事件发生的危险因素。

4 小结

综上所述,急诊危重症病人院内转运不良事件发生的危险因素包括输注儿茶酚胺类药物、使用血管活性药物、使用镇静药物、携带供氧装置、转运时长≥60 min、呼吸系统疾病、心血管系统疾病、多脏器功能衰竭、机械通气、携带输液泵、转运去向为ICU。临床医护人员可参考本研究结果,客观评估急诊危重症病人病情及风险相关因素,有效识别潜在转运风险并实施相关预防措施,转运流程标准化分级,以最大限度地减少院内转运不良事件的发生。