歇于何处 北方早期歇山建筑的构造实验

2023-09-20周仪

周 仪

一 歇山起源的南北之争

关于歇山这一屋顶形式的起源,有南方起源说和南北各有源头之说。王其亨先生主要根据三条线索,认为歇山是南方起源的。一是已知最早的歇山形象的例子均在南方,二是南方民居中至今存有在悬山建筑两山加披厦构成类歇山顶的踪迹(图1),三是《营造法式》中所记歇山(厦两头造)的“曹殿”“汉殿”俗称均与三国至南北朝时期的南方文化相关,孝文帝迁洛、大力吸收南朝文化后,中原才出现歇山形象流行的趋势。1王其亨,《歇山沿革试析:探骊折扎之一》,载《古建园林技术》1991 年第1 期,第29—32、64 页。张十庆先生则根据《法式》中歇山顶针对厅堂的“厦两头”和针对殿阁的“九脊殿”的差异性记述方式,指出歇山形成过程中基于悬山的南方倾向与基于四阿(五脊殿)的北方倾向的地域性差异,认为歇山在北地亦有源头,即由四阿顶为满足采光通风的需要,在脊部两侧开孔形成。

王先生从早期歇山形象遗存的分布和中国历史格局的大变化出发,着重讨论了歇山形象的起源和传播路径;张先生则进一步追问歇山出现之前,南北方建筑已有的差异,并由宋代歇山建筑反映出的构造和文字线索,推论歇山北源的可能。两位学者均对歇山起源的功能性成因,如山面下部挡雨、脊部通风、扩大生活空间等有所论及。而北地之所以如张先生所述具有庑殿的传统,可能还与早期政治中心对屋顶形式向四方铺展的礼制性表达的因素有关。正如南朝宋人崔凯在《丧服节》中所云:“礼,人君宫室之制为殷屋。殷屋,四夏(厦)屋也。卿大夫为夏屋,隔半以北为正室,中半以南为堂。正室,斋室也。”2《太平御览》卷一八一《居处部九·屋》,中华书局,1960 年,第881 页。

两位前辈对于歇山源流的分析可能并不矛盾。歇山形象的最早遗存,的确都在南方;但北方也具备独立发展出歇山形象的一切条件。汉代陶楼绝大部分仍采用四阿、悬山顶。偶有显示歇山端倪的实例,山花极小,非常类似张十庆先生所言通风孔,或脊部两端微微起翘带来的视觉效果。通风孔设于楼阁顶层从功能上看是合理的——大殿深暗,下部凉爽,而顶层若为小体量屋宇,一定存在夏季过于炎热的问题,因此需设通风孔。然而,通风孔的设置未必会导致后期所见比例的歇山形象,即山花较大的歇山顶的出现。特别在北方,通风孔越大,冬季越难保暖。因此,成熟的歇山形象可能正如王其亨先生所言,随着历史大势取自南方住宅;而后,如张十庆先生所言,技术上在北方成熟的五脊殿的基础上,依抬梁构造传统,逐步完善而成。

无论在中国还是日本,有一共同现象值得注意。早期歇山形象都有屋面作分缝和不分缝形式的共存时段。法隆寺金堂的屋顶构造方式,母屋通檐只二椽,前后出檐各一椽,上下椽角度差较大;而在下限稍晚的玉虫厨子上层入母屋造屋顶中则明确呈现了屋面分缝。3一般认为法隆寺金堂是7 世纪末8 世纪初再建留下的遗物。张十庆先生推断玉虫厨子的下限是8 世纪中,也即日本天平时代和中唐时期。见张十庆,《日本玉虫厨子与东亚早期建筑样式》,载《建筑史》第四十四辑, 2019年第2 期,第53—64 页。在中国,敦煌北周396 窟壁画中可见歇山顶屋面分缝的表现;而之前的北魏洛阳龙门石窟已有不分缝歇山顶的形象出现。屋面分缝很可能是南方住宅随宜加庀的遗痕——原有的“母屋”和添建的“庀屋”之间坡度上的差异一开始不易弥合。4这里的“随宜加庀”包含了因生活空间的扩展、山面防雨的需要、基地条件的限制而发生的加单庀乃至四面加庀的操作。原本房屋的出檐高下往往会按光照的舒适性和防雨的需要设计,后期添建如按原来的坡度,则会出现“前檐深暗”的弊病,5前檐深暗一说参见[清]李渔《闲情偶寄·居室部·房舍第一》:“又有贫士之家,房舍宽而余地少,欲作深檐以障风雨,则苦于暗;欲置长牖以受光明,则虑在阴。剂其两难,则有添置活檐一法。何为活檐?法于瓦檐之下,另设板棚一扇,置转轴于两头,可撑可下。晴则反撑,使正面向下,以当檐外顶格;雨则正撑,使正面向上,以承檐溜。是我能用天,而天不能窘我矣。”唯有挑高角度,才能提供以前的舒适性。南方建筑加庀,可在檐柱外别立一柱,并以插梁入原檐柱起拉接作用,技术上很容易达成。加庀后的结果,正符合厅堂建筑内外柱不等高的构造特点。 而屋面不分缝的屋顶形象,一方面有可能是在构造允许的情况下北方建筑对南方传来的歇山形象细部进行了有意省略,一方面有可能是由北方五脊殿不另立柱子而向内发展而来的歇山造型,本身就不存在屋面上的缝隙。

歇山形象的成熟年代和各地区构造歇山顶技术的成熟年代未必是同时的。在南北方交融的过程中,某一建筑形象的跨地域引进,可以通过绘画、模型、文字等媒介或游历亲见的形式得以传播,而一种形象在其非原生地扎根,除开工匠的异地引入,更有赖于同当地的工匠和技术传统相协调,并在协调过程中更新技术,以完成所希望达到的造型意图。隋唐楼阁营建的热度不减,而敦煌壁画中所见楼阁则已从汉代陶楼多用的四阿、悬山变为多用歇山顶了。就在东汉到隋唐的这几百年间,歇山的构造技术在北方日渐成熟。

从汉到五代的早期歇山建筑案例中,可梳理出三条完成歇山造型的实验性构造方式,他们或是被取代的关系,或在后世共存。但三种歇山构造方式的背后,是设计者在形式追求与现有技术之间不断作出优劣判断、平衡与改进的过程。从中,似可以理出歇山顶南北何源的究竟。

二 山面梁架歇于何处

歇山顶的造型,包括正脊的长度、屋面曲线,不仅取决于铺作、梁架部分各部材的组织方式,还与下部柱网布置密切相关,关系着屋顶以下的外部形式。其中,以山面梁架落于何处,也即除出际的因素之外,决定歇山顶两山收束位置的最外一缝梁架的位置,最为关键。6张十庆先指出山面梁架的位置在厦两头做法中是一个重要因素。不过,张先生所定义的山面梁架特指梢间里缝横架外别立的一缝梁架,与本文所指略有不同。参见张十庆,《营造法式厦两头与宋代歇山做法》,载《中国建筑史论汇刊》第拾辑,2014 年第2 期,第197 页。

(一)歇于檐柱位

将山面梁架置于檐柱位的实例是法隆寺金堂上层。与后来的歇山厦两架、厦一架的构造均不同,法隆寺金堂呈现了披厦不占殿内空间的特点(图2)。这种山面梁架歇于檐柱缝正上方的做法,应该也是稍晚的玉虫厨子的内部结构(图3)。张十庆先生在《中日古代建筑大木技术的源流与变迁》一书中曾指出法隆寺金堂铺作层的类井干特征。金堂上下柱并无直接的承接关系,类似于在柱角枋(柱盘)上另起平面构造一座单层建筑。如将日本早期的高床建筑(井干式)与法隆寺金堂上层相较,会发现后者类似于在高床建筑的基础上,以檐柱为起点,向外加了一圈与原来檐椽呈一定角度的连续的庀而成。小殿为四架椽,最上一层交圈(只比下几层稍有内收)的“井干枋”成为上承通两椽长的垂木(椽)的构件,又压住了从檐柱位由斗拱向外出挑的地垂木(檐椽)。 最上层井干枋承上椽压下椽的两用,使得上下椽之间形成了角度差,这一角度差在早期没有被有效处理时,在外观上很容易形成屋面上的横缝。后来为了弥合这一角度差,除了在两椽间另用构件平滑角度之外,还可通过让原来通两椽长的上层椽断为两截,也呈一定角度的方式,将角度差平均分配在各节点位置。举折的形成也可能与此有关。上下椽间角度较大的例子还有洛阳出土的隋代歇山顶建筑明器(图4)。其上部极其陡峻,檐部又近乎平出,若如实反映了当时流行的造型,其内部构造可能与法隆寺金堂有相类之处。

图2 法隆寺金堂剖面显示的入母屋造的构造方式(出自[日]日本建筑学会编,《日本建筑史图集》,彰国社,2007 年,第12 页)

(二)歇于最外间内侧柱位7张十庆先生指出厦两架与厦一架中存在地域和时代差异,厦一架的做法在北方宋、金三间小殿中已多见,而南方宋元厦两架的方式则保留了古制,至元明才演化为厦一架的形式。参见注6,第195—196 页。

将山面梁架落于最外一开间内侧柱缝上,是除开落于檐柱位上的另一种相对简单的处理方式。当歇山的形象传入北方并被工匠以当地技术尝试建造时,首先会借鉴北方处理同体量四阿顶建筑的经验。角部转过两椽或三椽,使得下往上数第二槫的投影位置落于最外间内侧柱上,是得自四阿顶建筑最自然的构造做法(图5)。这种方式应用在面阔五开间或以上的歇山建筑上的可能例子,在唐代敦煌壁画中的佛寺楼阁中可见。而当这一构造方式被用于三开间歇山顶时,自下数第二槫即为脊槫,承托脊柱的节点直接落于次间里缝的梁架上(图6)。

图5 面阔七开间进深四开间歇山和四阿殿顶梁架仰视示意图(作者绘制)

图6 莫高窟148 窟西壁描绘的五开间城楼及推测梁架仰视示意(776);盛唐敦煌壁画拆屋图及梁架仰视示意(左:孙毅华,《敦煌石窟全集 建筑画卷》,商务印书馆,2001 年,第157 页;右:萧默,《敦煌建筑研究》,机械工业出版社, 2003 年,第363 页;张十庆,《营造法式厦两头与宋代歇山做法》,第195 页)

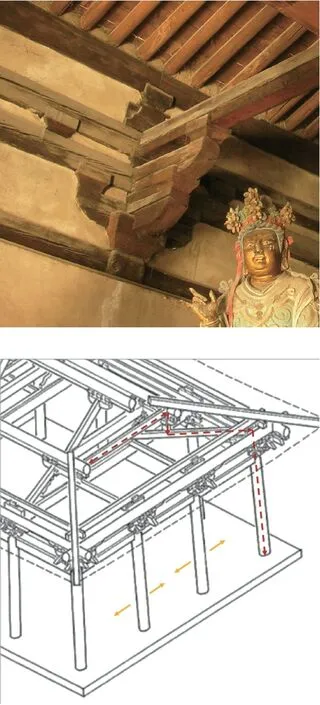

现存的两例较早的歇山建筑实例,体现了这一构造方式在不同开间数建筑的外部造型上呈现的巨大比例差异(图7)。广仁王庙稍间较明次间减广多于一倍,殿内无柱,山面梁架落于梢间内侧柱缝;天台庵大殿次间较明间减广不到一倍,原构殿内亦无柱,山面梁架同样落于次间内侧柱缝上。二殿皆为通檐四椽栿。前者丁栿塔于四椽栿上,并在下平槫节点位置驼峰内侧出蚂蚱头,角劄牵后尾搭于丁栿上并入驼峰,出头作蚂蚱头; 后者现状为丁栿嵌搭于四椽栿上并插入承托下平槫的蜀柱柱身的下部,角劄牵后尾入柱身(图8)。8经帅银川提示,学者李竞扬注意到天台庵大殿转角处撩风槫上遗有空余卯口、旋口, 而现状大角梁、翼角檐椽悬于槫之上方,由此推断大角梁最初为斜置而非平置,斜置大角梁的后尾与平槫相交,落于平槫与山面承椽方相交处外侧的卯口内。大殿四椽栿上节点推断原为驼峰上承蜀柱,现状短柱也为后期更换。参见李竞扬,《山西平顺天台庵佛殿的修缮改易与旧貌管窥》,载《建筑遗产》2021 年第3 期,第25—35 页。除铺作层数的区别之外,二者构造歇山的梁架逻辑几乎完全一致,而正立面上呈现的造型比例却因开间数的差异有天壤之别。天台庵大殿较广仁王庙大殿正脊与前檐之比小很多,较短的正脊使得从正面看去,出檐显得更为深远,呈现出“古朴”“雄浑”之风。但若将广仁王庙大殿次间略去,二殿立面比例应该是接近的。

图7 广仁王庙大殿(832)正立面,作者摄于2007 年; 天台庵大殿(929—933)正立面,王子奇摄于2009 年。图注为广仁王庙大殿若为三开间用同样歇山构造方式获得的造型(年代判读遵循:李竞扬,《山西平顺天台庵佛殿的修缮改易与旧貌管窥》,载《建筑遗产》2021 年第3 期,第25—35 页)

图8 广仁王庙大殿西梢间梁架,作者摄于2007 年; 天台庵大殿西次间梁架,王子奇摄于2009 年

同一种构造方式,因地盘规模的差异导致了立面比例的巨大差异。这种外部造型的不可控性可能是导致工匠进一步寻找技术优化方案的原因。从现存实例数量看,这种将山面梁架置于梢间内侧柱缝上的构造方式一直持续被使用。9后代实例有:山西长治潞城原起寺大雄宝殿(907—961),忻州原平慧济寺文殊殿(960—1126),晋城陵川西溪二仙庙西梳妆楼(1142),运城新绛白台寺释迦殿 (1190—1194),长治武乡会仙观三清殿(1127—1234),晋城泽州川底佛堂正殿(1127—1234),晋城沁水龙岩寺山门(1127—1234),河南平顶山汝州风穴寺悬钟阁(1127—1234)。参见叶皓然,《晋、冀、豫唐至宋金歇山建筑遗存转角造技术类型学研究》,西南交通大学硕士学位论文,2019 年,第 85 页。而三开间小殿作歇山易出现的正脊过短的弊病,早在北朝及隋代敦煌壁画中已可见一种有效的解决方式(图9)。很多三开间歇山小殿都呈现了明间远大于次间的布置方式,以此做到与五开间歇山顶在屋顶外观比例上类似的效果。但依这种方式调整,柱网布置则极不自由。

图9 莫高窟285 窟南壁描绘的西魏歇山建筑形象,明间远大于次间(出自孙毅华,《敦煌石窟全集 建筑画卷》,第16 页)

(三)歇于最外开间中部

南禅寺大殿(782)构造歇山顶的方式,有可能是针对上一种歇山构造方式对造型的不可控性,同时也是屋顶造型和平面间过分的相互牵制发展而来的。在这种新的构造方式下,山面梁架尚未发展为完整的一榀,而是以系头栿的形式出现,其位置部分决定了正立面上歇山收束位置在次间中部,而不正对次间任何一柱。角栿承托系头栿,再上承下平槫,再承角梁(图10)。这样的做法,解放了受屋顶形式拘束的平面柱网布局,即不需扩大明间,也能让歇山顶造型与五开间建筑类似。然而,南禅寺大殿的系头栿将上部荷载由平槫下的节点向角栿传递,而非后代常见的向山面明间两柱传递,也就意味着山面明间两柱对将山面梁架的荷载自上而下传递到基础上没有直接贡献,其摆放位置也因此不受制于下平槫的节点位置,相对灵活,正山两面次间更不必等宽。但对于整体构架来讲,因为山面明间柱参与荷载自上而下的传递不完全,也不够稳定。此时山面明间里转伸出的丁栿甚至在用材上和普通栱枋一致,还不足以称为栿,只能看作其联络枋。

图10 南禅寺大殿山面明间柱头铺作里转,注意丁栿用材,作者摄于2007 年;图注示意了山面梁架自上而下荷载传递的路径以及山面明间柱位置的可变性,作者标注

南禅寺大殿呈现的种种过渡性特点,足以让我们将其看作是北方歇山建筑,特别是三开间歇山建筑构造实验至关重要的一步。10徐怡涛先生就曾发现,晋东南大量存在着时代相对较早的三开间歇山小殿,也因此将其作为证实有效的田野调查筛选条件之一。而学者刘妍、孟超曾指出,南禅寺将平槫下节点放置于角栿下的做法,可以看作是“角梁结构作用的加强”之前,整个角部结构作用加强的起点。参见刘妍、孟超,《晋东南歇山建筑“典型”做法的构造规律:晋东南地区唐至金歇山建筑研究之四》,载《古建园林技术》2011年第2期,第7—11 页。造五开间及以上大殿为歇山所遭遇的技术问题是不同的,这类建筑中,正山两面的最外开间无论和其他间是否等宽,在等级上天然与其他开间有别,而最外开间的宽窄对整体造型的影响可以分配给其他开间调节,不会像三开间小殿这样起着决定性作用,因此造三开间歇山可以说更困难。而三开间小殿作歇山,使得地盘小的建筑既拥有了四檐铺展的雄伟气势,又避免了攒尖建筑的物体般的向心性——毕竟,唐宋佛殿越发呈现出类似住宅中的宾主关系的倾向,而非佛教初传时环绕型的崇拜关系——因此大有其存在的需求,且相对同规模悬山建筑,歇山建筑几乎只需花费等量物料。在困难和需求的双重驱动下,北方工匠才展开了一系列技术优化的实验性探索。

大云院弥陀殿提供了同样将山面梁架落于次间中部,但不同于南禅寺大殿的一种构造方式(图11)。丁栿出自山面明间的柱头铺作,山面梁架落于丁栿上,翼角转过两椽。因丁栿承托了平槫下的节点,使得山面明间柱承担了山面梁架荷载的传递。其位置也参与决定了屋顶造型。这种以丁栿承托山面梁架的构造方式,是晋东南地区宋金80%歇山建筑遵循的构造方式。11同注10。而这种定型化的构造方式,解决了上述两种歇山构造,即天台庵大殿屋顶造型过度受制于柱网布局而不易调节的问题,也解决了南禅寺大殿中出现的山面明间两柱对承托山面梁架荷载参与度不高的稳定性问题。同时,正立面上看到的山面梁架位置也将山面明间柱位置锁定,山面明间柱位置不再像南禅寺大殿那样相对任意(图12)。山面上的各铺作位置,清晰地暗示了屋顶内部如何构造六架椽梁架的构造逻辑,在解放了正立面明间柱位置的同时,绑定了山面明间柱的位置。这种转化,也有赖于补间铺作的发展,甚至是补间铺作发展的动机之一。山面柱布局取代了正面柱布局,成为决定歇山顶造型的一大要素。12在讨论立面比例与柱网布局关系的问题上,本文亦受惠于与学者王书林的讨论。

图11 大云院弥陀殿内部西梢间梁架和正立面(940),作者摄于2007 年

图12 大云院弥陀殿梁架仰视示意。角部转过两椽,山面梁架落于丁栿上;正面次间补间铺作因随山面次间补间铺作位置,而显得更靠近角铺作,作者绘制

三 构件样式与位置经营

由7 世纪末到10 世纪上半叶不到三百年间几个早期歇山建筑案例,可以梳理出“如何构造山面梁架”这一问题的三类解决方式。后两类方式的更迭秩序,可大致梳理出北方工匠如何在营造传自南方的歇山造型的愿望指引下,以北方惯用的抬梁构架逻辑将其实现,并逐步优化技术,最终产生北方定型化的歇山构造做法的历史演变过程。比起后来结构定型化的大量歇山建筑实例,这些例子更能揭示歇山在北方从无到有的过程,也因此在歇山建筑研究中不应被忽略。

南方构造歇山顶的秩序是由内而外扩展的,类似于日本建筑母屋加庀的逻辑。完整歇山形象最初很可能产生在南方——随宜加庀对于穿斗的构造逻辑顺理成章。而北方则倾向于是先定地盘范围,在内部探索构造歇山造型的可行性结构,其构造技术从认知上比加庀更复杂。歇山出现在北方之前,北方做转角的经验主要来自于四阿顶建筑。然而四阿殿宇往往为五开间或以上的大尺度建筑,承槫节点与柱网基本对位,若改作歇山,不存在造型不稳定的问题。若作三开间歇山,原先的承槫节点与柱网对位的方式,难以获得稳定的外部造型,从而导致了歇山技术在北方的演进。本文前两类构造中,山面梁架均在柱缝上,尚未脱离南方穿斗结构的柱槫上下对位的较为古朴、直接的构造逻辑;从第二类到第三类的发展,则是逐步将北方抬梁的上下柱可不对位的结构转换能力,从柱缝上的梁架,延伸向角部(南禅寺大殿),而后又发展到了山面(大云院弥陀殿),最终探究出能得到稳定外部造型的歇山构造,并在后来广泛普及。

早期歇山顶的技术发展,是掺杂了地域、时间的复杂过程。北方现存最早的几例歇山建筑实例,反映了很可能是南方起源的歇山造型,随南北朝人口迁徙的大趋势被带入北方,又在北方的技术传统下被实现,经过四百多年不断推进结构的合理性和造型的可控性,最后定型并被大量使用的过程。技术的更迭并非独立发展的过程,而往往由现有技术和设计愿望间的矛盾刺激下产生。这也是一切设计活动的核心内容。由于山面梁架的构造方式与屋顶最终造型、柱网布局和斗拱布置相互制约,其中任一单一要素或简单组合进行样式演变研究,都不足以揭示技术演进的核心动力。然而,这种构件和构件间的、构造和造型间的互成而又制约的位置经营关系,恰恰是东亚木结构建筑区别于其他文化建筑的重要特点之一。相较于相对独立的构件形制研究,这类“形制点”更具刺激当代设计的潜力。理解大木技术的发展与设计愿望间的关系,有助于走出当代建筑设计对古代建筑进行风格抄写的时代选择困境。