行政机关负责人出庭应诉的实施情况考察

——基于广东省22 471份行政判决书的实证分析

2023-09-06陈俊霆

覃 慧 陈俊霆

一、导论

行政诉讼被称为“民告官”的制度,但长期以来,民众抱怨诉讼中常常“告官不见官”,即见不到被诉行政机关的负责人出庭。2014年《行政诉讼法》修改时,为解决这一问题,将行政机关负责人出庭应诉的要求正式写入新法第3条第3款之中。这一项制度被立法机关寄予厚望:一方面希望它能有效解决行政诉讼中“告官不见官”问题,缓和官民对立情绪,促进双方换位思考,推动实质性化解行政争议;另一方面对行政机关负责人本身具有法制教育的功能,推进行政机关依法行政。(1)参见全国人大常委会法制工作委员会行政法室编著:《中华人民共和国行政诉讼法解读》,中国法制出版社2014年,第14-15页。因此,该制度也受到社会各界的广泛关注与持续讨论。(2)参见章志远:《行政机关负责人出庭应诉制度的法治意义解读》,载《中国法律评论》2014年第6期,第148-151页;蔡小雪:《告官见官,即见法治?》,载微信公众号“中国法律评论”2016年6月15日;何海波:《为什么要行政机关负责人出庭?》,载微信公众号“中国法律评论”2020年6月24日。

立法出台以来,下至乡长,上至副省长、副部长,行政机关负责人出庭应诉的做法频频见诸报端。从各地政府、法院的工作报告中所晒的“成绩单”来看,负责人出庭应诉的次数逐年上升,比率同比有了明显提升。(3)比如“黑龙江省三级法院近年来行政机关负责人出庭应诉率则接近100%”。《最高人民法院关于行政机关负责人出庭应诉若干问题的规定及答记者问》,载微信公众号“最高人民法院”2020年6月23日。但学界对这一制度的评价却褒贬不一。有学者据此得出这一制度初见成效的基本判断;(4)参见李蕊:《完善行政负责人应诉制度机制的理性思考——基于山东省相关实践的考察》,载《法学论坛》2017年第1期,第47页。但也有学者提醒我们,这些数字并不能代表行政机关负责人出庭后取得出声、出彩等实际效果,因而对此抱持审慎的态度。(5)参见喻少如:《功能主义视阈下的行政机关负责人出庭应诉制度》,载《法学评论》2016年第5期,第34页。还有研究者在这一数据的基础上,结合负责人出庭应诉案件的上诉率、撤诉率和败诉率等指标,发现行政机关负责人出庭应诉后甚至对案件产生了负面效果。比如一旦当事人发现法院判决没有满足自己的要求,可能会让其产生行政负责人对该诉讼格外关注的错觉,助长其仍要上诉的信心。(6)参见程晟:《行政机关负责人出庭应诉的现状困境与路径优化——从浙江省杭州市司法实践谈起》,载《北京政法职业学院学报》2020年第1期,第25页。那么,行政机关负责人出庭应诉,对裁判结果是否会产生影响以及产生什么影响?负责人出庭应诉制度的实施情况如何?它与行政诉讼法的立法期望是否相一致?为回答以上问题,本研究以广东省三级法院2014年至2020年间作出的22 471份的行政判决书为样本做进一步的数据观察和分析。

二、观察样本与数据来源

选择广东省的理由有三个方面:其一,该省各地区之间贫富差异较大,(7)广东省大致分为粤西、粤东、珠三角(粤中)和粤北山区四块。其中经济发达的珠三角占据了广东省80%以上的经济总量;粤北山区占广东省近半的山区面积,交通不便、地势先天崎岖,经济总量占到全省5%;粤西和粤东地区具有沿海开放优势,但只占全省7%的经济总量。可作为反映全国情况的一个缩影。其二,该省近5年来行政诉讼案件年均2万件,约占全国比重8%,其中2019年全省法院新收的一审行政案件数位列全国第二名。(8)参见2016—2020年《广东省行政诉讼白皮书》;2016—2020年《全国法院司法统计公报》,载中华人民共和国最高人民法院公报网,http://gongbao.court.gov.cn/ArticleList.html?serial_no=sftj,2022年8月23日访问。行政诉讼案件类型集中在劳动和社会保障、城市建设、自然资源、公安执法领域,前述领域与当下全国行政诉讼争议的分布情况相当。(9)参见何海波:《行政诉讼法》,法律出版社2022年版,第43-44页。行政机关的一审败诉率,除2018年外,均维持在10%以上,(10)参见2016—2020年《广东省行政诉讼白皮书》。这一数据也与全国近年来行政机关的一审败诉(约13%)情况基本相当。(11)参见何海波:《行政诉讼法》,法律出版社2022年版,第45页。其三,2014年修法后,广东省高度重视行政机关负责人出庭应诉制度的落实。广东省政府配套出台《关于进一步加强行政机关负责人出庭应诉工作的通知》(2015年)、《广东省行政应诉工作规定》(2016年),将行政机关负责人出庭应诉工作纳入依法行政考核体系与法治政府建设年度报告中,行政应诉情况同样也被纳入法治广东建设考评和省直机关考核指标之中,并加大了其在依法行政考核指标体系的考核分值。

本研究选取了文书落款时间在2014年1月1日至2020年12月31日的行政判决书作为观察对象。选取这一时间区间的理由为:第一,最高人民法院在2013年11月发布《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》(法释〔2013〕26号)后,2014年各级法院在中国裁判文书网上公开的裁判文书数量开始飙升。(12)参见杨金晶、覃慧、何海波:《裁判文书上网公开的中国实践——进展、问题与完善》,载《中国法律评论》2019年第6期,第126页。另据一份研究统计显示,中国裁判文书网上上传的裁判文书主要以该网站正式上线后的年份(2014年初)为主,虽然之前的时间区间文书并非空白,但数量极其有限,由一些地方法院进行选择性公布。(13)参见马超、于晓红、何海波:《大数据分析:中国司法裁判文书上网公开报告》,载《中国法律评论》2016年第4期,第196页。为了确保数据的可得性并能够相对全面真实地反映制度的实施情况,故选择以2014年作为起始点。第二,行政机关负责人出庭应诉的安排虽由《行政诉讼法》予以正式确立,但在此之前,广东省已在辖区范围内进行试点。2011年广东省纪委、省依法治省办、省法院、原省法制办四家单位联合在深圳、佛山、中山市,深圳福田区、佛山南海及顺德区、江门鹤山市等7个市(区)推行“行政首长出庭应诉”试点工作。一方面,本研究重点关注新法施行后该制度的实施情况,并非强调对立法前后的实施情况作对比研究,故未选择以新行政诉讼法实施时间作为时间区间内的分界线;另一方面,考虑到该制度在立法前并非空白,制度实施具有一定的延续性,因而将时间线适当地往新法实施前进行延展。落款时间在以上区间内且可在中国裁判文书网上下载的裁判文书共有48 087份,(14)最后一次检索时间为2021年5月15日。其中,从判决书中的表述可以判断行政机关负责人出庭与否的,视为有效样本,否则视为无效样本。保留有效且变量数据完整的22 471份文书,有效样本占比为46.73%。对有效样本数据,通过Python正则表达式进行自然语言识别与逻辑判断,提取文书信息形成变量,具体包括负责人是否出庭、负责人所在单位与职务、委托代理人身份等被告信息,案由与行政管理领域、法院层级、审判程序、法院所在城市,裁判结果,对缺失值进行数据清洗后形成本次研究的数据库。

从海量的裁判文书中批量提取有关信息,运用社会科学的研究方法对行政机关负责人出庭应诉的实施情况进行相对全面、细致、多维度的评估,将是一次艰难而又有意义的尝试。它提供了与直接获取的司法统计数据不一样的观察维度。司法统计数据中普遍存在着统计口径不一致的问题,(15)参见易霏霏、马超、何海波:《我国司法统计数据的公开:现状与建议》,载《中国应用法学》2017年第2期,第58页。这也影响了各地数据间的横向比较。当然,利用裁判文书展开这一类研究也并不完美。尽管最高人民法院在2015年发布了《行政诉讼文书样式》要求,规范了文书的基本要素与主要结构。但各地文书书写依然存在着详尽程度不一的问题。比如在相当数量的文书中负责人出庭信息表达模糊,无法判断负责人是否出庭应诉;有的文书中出庭负责人并非机关的法定代表人,但又未在文书中标明负责人的行政职务,这些都直接影响了文书信息的提取与评估的精确度。这也是利用裁判文书统计得出的数据与官方统计数据存在误差的原因之一。

不过,总体而言,我们能够根据裁判文书,大体上了解出庭应诉行政机关负责人的行政级别与职务分布情况、不同法院层级与审判程序中负责人出庭应诉与否的情况,以及负责人出庭应诉的地域差异等信息,这些内容都从多维度勾勒了该制度的真实图景,丰富了现有司法统计数据的单一视角,(16)各地关于行政机关负责人出庭应诉提供的统计数据,一般为各级行政机关负责人应诉件数、同比情况、出庭应诉率三项。为考察行政机关负责人出庭应诉制度的实施情况,反思现有制度的安排提供了重要依据。

三、行政机关负责人出庭应诉的基本情况

《行政诉讼法》第3条第3款规定:“被诉行政机关负责人应当出庭应诉。不能出庭的,应当委托行政机关相应的工作人员出庭。”立法确立了被告机关的负责人出庭应诉的要求。权威解释将该条理解为“被诉行政机关负责人均应当出庭应诉,这是一个基本的原则”(17)全国人大常委会法制工作委员会行政法室编著:《中华人民共和国行政诉讼法解读》,中国法制出版社2014年版,第14页。。但从2020年最高法院发布的《关于行政机关负责人出庭应诉若干问题的规定》(法释〔2020〕3号)(以下简称为《出庭应诉司法解释》)来看,司法解释作了更为务实的变通理解。司法解释首先明确了“官”需要出庭应诉的诉讼程序,包括第一审、第二审、再审等诉讼程序。其次,对“行政机关负责人”的内涵采取了最为宽松的理解,包括行政机关的正职、副职负责人,参与分管被诉行政行为实施工作的副职级别的负责人以及其他参与分管的负责人。最后,明确法院应当通知行政机关负责人出庭应诉的案件类型,并列举了构成负责人不能出庭的正当理由的情形。(18)《最高人民法院关于行政机关负责人出庭应诉若干问题的规定》(法释〔2020〕3号)第4条、第8条。可见,在司法适用中行政机关负责人出庭应诉并不意味着要求负责人在每一个案件中都必须出庭。

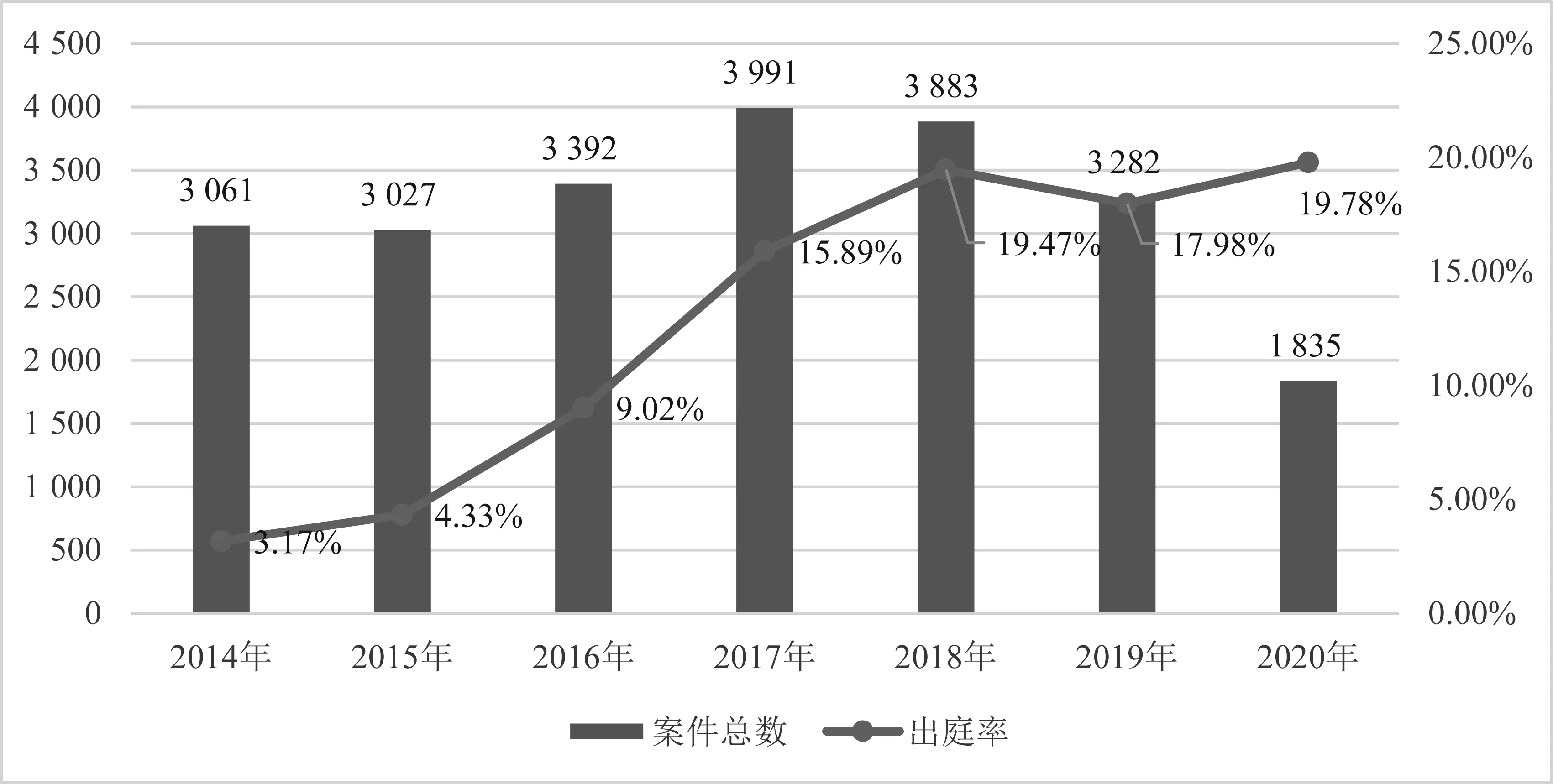

按照最宽泛定义的“行政机关负责人”来进行评估,在我们统计的22 471份有效样本中,负责人出庭应诉的有2 877份,仅占总数的12.8%。2015年新《行政诉讼法》施行后,负责人出庭率除2019年略有降低之外,总体趋势保持上升态势(图1)。但从整体上看,当事人告官见到官的比率还是较低。以下从四个维度对负责人出庭应诉的情况,做进一步分析。

图1 负责人出庭案件数及出庭率统计图

(一)出庭应诉负责人的行政级别

由于部分裁判文书中对出庭负责人的职位表述存在缺漏现象,为确保统计的准确,此处仅以出庭应诉负责人所在机关的级别视同为出庭负责人的行政级别进行统计。另外,针对共同被告的情形,《出庭应诉司法解释》第3条规定可由行政机关协商或法院确定谁当被告,此处统计时仅以被告栏第一位的单位来进行识别判断。从统计的情况看,样本中无省部级官员出庭应诉的情形。在当事人见到的负责人中,乡科级最多,其次是县处级,再次是厅局级。在2 877位出庭负责人中,乡科级、县处级、厅局级负责人的数量分别是1 221人、936人、720人。就行政机关负责人出庭应诉的情况来看,负责人所在行政机关的级别越高,出庭应诉的情况相对越不理想。依次从乡科级到厅局级来看,对应层级的出庭应诉负责人占负责人出庭应诉总数的比例分别为42%、33%、25%;对应层级的出庭应诉负责人占该层级行政案件数的比例分别为17%、11%、11%。

另外,在出庭应诉的负责人中,以行政机关正职以外其他类型的负责人居多。在我们获取的裁判文书中,有659份文书中涉及正职负责人出庭应诉,包括各级政府部门的一把手、街道办事处的主任、镇长。但结合新闻媒体的报道来看,政府一把手出庭应诉的情况越来越常见。比如汕尾、韶关、恩平、雷州、开平等多地市政府“一把手”出庭应诉,他们在庭审中聆听了原告的陈述和辩论,发表意见或参与实质性化解行政争议。(19)参见《红草镇海梧村后湾等四村民小组诉省市政府 市长杨绪松出庭应诉》,载微信公众号“汕尾日报”2018年10月1日。行政“一把手”积极出庭应诉,除了受出庭应诉作为负责人的工作考核指标影响外,还具有良好的示范带动作用。此外,还容易引发媒体报道,吸引大众目光,制度宣传效果较为明显。

(二)负责人出庭应诉的案件所涉领域

参照《最高人民法院关于规范行政案件案由的通知》(法发〔2004〕2号)中划定的42个行政管理范围,并结合2018年国务院机构改革方案的内容,样本中的案件所涉行政管理领域覆盖了社会保障、农业、食品药品、公安、资源、城管、交通、民政、金融、环保、信息公开、市场监督、城乡建设、乡政府共14个领域。其中社会保障、资源、公安行政领域的案件数位列前三,分别为6 032件、3 853件、1 696件,占到总案件数的27%、17%、8%。这组数据一定程度上反映了广东省行政诉讼案件的主要类型分布情况。

其中,行政机关负责人在资源、社会保障、公安行政管理领域的出庭应诉次数位列前三名,分别为713次、500次与317次,占到了负责人出庭应诉总数的25%、17%、11%。值得一提的是,由土地征收、房屋拆迁、城乡规划所引发的行政争议已成为当前社会的热点问题,在我们的统计中,城乡管理领域的案件数量为689件,负责人在这一领域的出庭应诉次数为137次,占到出庭应诉总数5%,居于中间靠前。结合媒体报道来看,市长、副市长这类高级别官员出庭应诉的案件除了多集中于涉及山林土地的确权、登记、征收、裁决以及工伤认定等争议较大的纠纷外,同时也有争议较为简单的政府信息公开类案件。(20)参见胡伟杰:《恩平市政府负责人今年首次参加行政诉讼案件庭审》,载《江门日报》2017年3月7日第C01版;《湛江市人民政府负责人出庭应诉力促法治政府建设》,载湛江市人民政府网2021年11月2日,https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/sfj/zwgk/tpxw/content/post_1530803.html,2022年9月1日访问;《副市长谢月浩出庭应诉 助力云浮生态文明建设走深走实》,载澎湃网2021年10月28日,https://mthepaper.cn/baijiahao_15126793,2022年9月1日访问。除了一部分以政府名义直接作出的行政决定外,大量案件中涉及的行政决定经过了行政复议。无论最终复议决定是维持还是改变,政府均须以复议机关的身份作为行政诉讼的被告。此时,以政府为被告的案件涉及行政管理领域较广。但结合前述媒体的报道来看,市长、副市长等高级别官员高频出庭应诉的案件所涉领域较为固定,这在一定程度上反映了行政机关负责人出庭应诉时在案件类型的选择上具有偏向性。

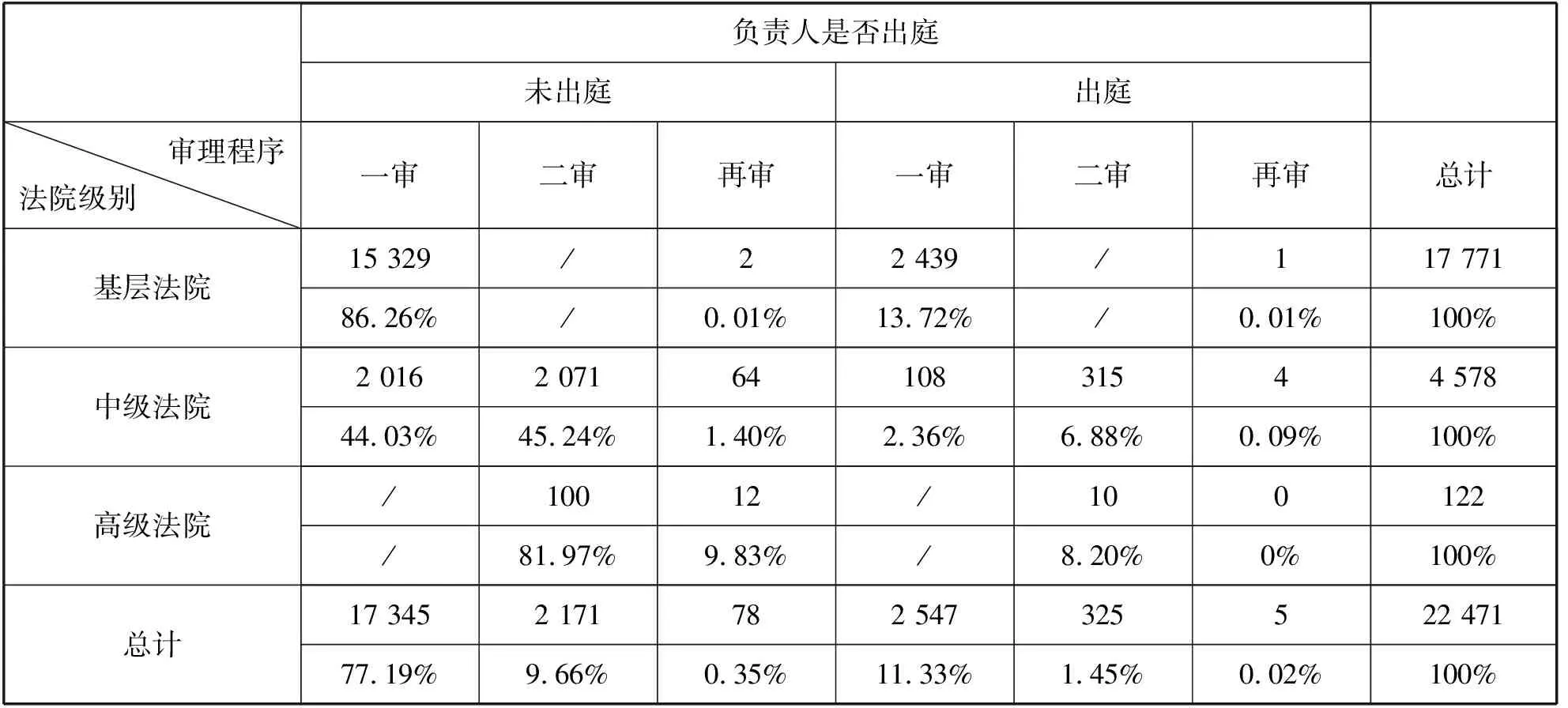

(三)负责人出庭应诉的法院层级与审判程序

表1呈现了不同法院层级以及审判程序中负责人出庭应诉与否的情况。就法院的层级而言,负责人在基层法院的出庭率最高(13.72%),次之为中级法院(9.33%),最后为高级法院(8.2%)。根据我国行政诉讼管辖的规则,法院的层级一定程度上反映了它在一审中所要处理案件的重大与复杂程度。负责人在基层法院的一审案件中出庭率最高,在一定程度上反映了负责人目前更高频地出现在争议并不复杂、重大的案件中。

表1 负责人出庭应诉的法院层级与审判程序情况

就审判程序而言,负责人在一审程序中出庭应诉率最高(11.33%),二审程序次之(1.45%),再审程序出庭应诉率最低(0.02%)。考虑到行政诉讼的一审多为事实审,二审与再审多为法律审,行政机关负责人在一审案件中出庭能够更好地了解当事人的真实诉求与更多的案件事实,有助于及时发现行政管理中存在的问题,敦促机关及时改进,并促进行政争议实质性化解;而在二审与再审中出庭,能够起到的作用有限。

在中、高级法院审理的二审案件中,行政机关负责人在高级法院出庭的比例更高。考虑到案件本身的重大复杂程度与法院的级别,行政机关负责人通常更为重视,因此也会更多地选择在高级别法院出庭应诉。

例如茂名市两位副市长出庭应诉的案件分别是最高人民法院第一巡回法庭、广东省高级法院审理的再审与二审案件。(21)参见《茂名市副市长出庭应诉“民告官”》,载南方网2017年2月27日,http://static.nfapp.southcn.com/content/201702/27/c299371.html,2022年9月1日访问。

(四)负责人出庭应诉的地域分布

本部分的统计以地级市作为划分标准。有效的22 471份样本来源遍布广东省下辖的21个地级市(表2)。将表2中城市与代表该市经济发展状况的重要指标之国内生产总值(GDP)关联来看,行政机关负责人出庭应诉率位列前列的城市对应的经济发展状况在省内排名却相对靠后。(22)在2014—2020年间,广东省内GDP各地级市排名如下:第1-7名分别为广州、深圳、佛山、东莞、惠州、中山、茂名,2017年后深圳市GDP数值超越广州市,排名全省第一。第8-14名分别为湛江、江门、珠海、肇庆、揭阳、汕头、清远,在这些城市中,除清远市外,其余6个城市GDP数值排位前后有过互换;第15-21名分别为阳江、韶关、梅州、潮州、河源、汕尾、云浮。其中,汕尾市行政机关负责人出庭应诉率位列第1,但其经济发展水平基本位列全省倒数第2名。潮州市行政机关负责人出庭应诉率位列第2,但其经济发展水平基本位列全省第18名。而行政机关负责人出庭率排名位列末尾的城市所对应的经济发展状况则处于全省领先位置。其中,深圳市出庭率排名位列倒数第4名,广州市出庭率排名位列倒数第5名,但两市的经济发展状况在全省甚至全国都处于领先的位置。

以行政机关负责人出庭应诉平均值(12.8%)作为衡量标准,各城市行政机关负责人出庭应诉率基本与所在城市的经济发展状况呈现负相关的关系。出庭率低于平均值的城市除河源市、云浮市、阳江市与揭阳市外,深圳市、广州市、佛山市、东莞市、中山市、湛江市这6个城市的经济发展水平居于省内前列或中游靠前位置。而行政机关负责人出庭应诉率高于平均值的城市除惠州市、江门市、茂名市外,其余7个城市的经济发展水平居于省内排名靠后的位置。

单从经济发展较好的城市对应负责人出庭应诉次数的绝对数来看,这些数字基本位列全省靠前的位置,但较多的案件数量却将负责人出庭应诉的比率相应拉低。根据一项研究报告显示,行政诉讼案件数与地区GDP、常住人口有显著的相关性,并且行政诉讼案件数与地区GDP呈现极强的正相关。(23)参见叶必丰主编:《法治中国的司法指数(2018)》,上海社会科学院出版社2019年版,第22-23页。这意味着经济较为发达的地区,行政案件数量通常较多。对于以上现象的合理解释可从两方面展开。其一,结合我国地方政府发展行为的逻辑、地方官员晋升锦标赛模式来看,财政收益最大化逐渐成为支配地方政府行为的主导逻辑,以经济发展状况作为官员晋升的核心指标,必然引导政府将资源向推动经济发展的领域聚集,最终引发政府选择性履行职能,漠视公共服务等非经济性指标的需求,由此容易引发官民纠纷。(24)参见郁建兴、高翔:《地方发展型政府的行为逻辑及制度基础》,载《中国社会科学》2012年第5期,第97页;周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,载《经济研究》2007年第7期,第36-50页。其二,经济发展水平较好的地区,司法环境也相对较好,法官的整体业务水平较高,当事人也更为愿意选择用诉讼的方式解决官民之间的纠纷。(25)由国家司法文明协同创新中心开发的中国司法文明指数,它是法治建设的一种量化评估工具,提供了人民群众对于本地司法文明状况满意度的基础数据。该指标涉及司法制度、司法运作、司法主体、司法文化四个领域共10个一级指标、32个二级指标。指标中涉及对行政审判符合公正要求、法律职业人员遵守职业伦理规范、公众诉诸司法的意识及程度等内容的评估。从31个省/自治区/直辖市的总得分排名来看,经济较为发达的地区,司法文明指数得分排名相对靠前。比如在2018年,江苏省GDP排名全国第二,司法文明指数排名全国第四;浙江省GDP全国排名第四,司法文明指数排名全国第一。参见张保生等:《中国司法文明指数报告(2019)》,中国政法大学出版社2019年版,第5-29、39页。两万余份样本量的统计数据也与已有报告结论相吻合。经济发展状况位于前列的深圳市、广州市、佛山市样本量分别为2 586件、5 264件、3 592件,而排名垫底的汕尾市、潮州市在同样的区间内样本量分别为188件、142件。对于一些涉诉较多的行政机关而言,负责人面临着工作繁忙、难以抽身等客观问题,出庭率自然也较低。

综合前述数据与分析可知,行政机关负责人的出庭应诉率虽较立法前有了显著提升,但仍然处于一个较低的水平。行政级别较低的负责人出庭应诉情况好于行政级别较高的负责人出庭应诉情况,出庭应诉的负责人以正职以外其他类型的负责人居多。负责人在资源、社会保障、公安行政管理领域的案件中出庭应诉的数占出庭应诉案件数的半数以上,负责人在选择哪些案件出庭上具有一定的偏向性。基于诸多实际因素的考虑,行政机关负责人在不同的法院层级、案件审级中出庭应诉情况存在明显差别。行政机关出庭应诉率与行政机关所在地的经济发展状况、行政诉讼的案件数量呈现负相关关系。负责人出庭应诉的实施情况充分反映了一个现实问题:立法规定行政机关负责人“‘每案必出’的原则”并没有得到严格执行,负责人选择性出庭的现象较为普遍。负责人在选择什么案件出庭时,考虑的因素通常涉及案件类型与争议大小、审理程序、法院级别、一定时期的辖区内案件数量等。客观来看,要求行政机关负责人在每个行政诉讼案件中都出庭应诉,将会给其带来过重的应诉负担,甚至影响日常工作的开展。因此,如何处理法律规范与法律实践之间的张力,日益成为一个新问题。(26)参见黄永维、梁凤云、章文英:《〈关于行政机关负责人出庭应诉若干问题的规定〉的理解与适用》,载《人民司法》2020年第22期,第31页。

四、行政机关负责人出庭应诉对裁判结果的影响

行政机关负责人出庭应诉被寄予了助力行政争议实质性解决的厚望,行政机关负责人参与到行政争议的协调与调解中,“程序空转”问题正逐步得到破解。亦如硬币有正反两面,这一制度可能同样具有消极影响。因为我国的法院深嵌于行政体制和政治结构之中,为了减少各种层面的行政干预,行政审判体制正在进行多种改革尝试。(27)围绕行政审判体制问题,党中央与法院系统曾做过一系列的尝试。比如为减少地方干预,中央推动了“省以下地方法院、检察院人财物统一管理”的司法改革。法院系统的改革尝试包括以浙江台州等为代表的行政案件交叉管辖,由异地法院审理;最高法院曾推动行政案件相对集中管辖;党的十八届四中全会报告中提到“探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院,办理跨地区案件”的安排,最高法院开始尝试由铁道部转隶并相对独立于地方政府的铁路运输法院承担部分行政审判任务等。行政机关负责人利用出庭应诉之机,不当干预裁判处理结果,影响判决的公正性,此种可能性是否存在?对此,有必要通过实证研究进行验证。

(一)研究假设

由于我国地方法院的设置与行政区划相一致并在财政经费、人员编制等方面受制于地方政府,以绩效为导向的地方发展型政府容易干预行政审判。为了破解地方政府对于行政审判的干预,在最新一轮的司法改革中,最高法院在党中央的支持与多部门的配合下采取了包括地方法院人财物统一管理改革、行政诉讼管辖改革等多项举措,尝试实现行政诉讼的“去地方化”。已有研究表明,这些举措正在发挥积极的作用。比如“人财物省级统管有效降低了外部干预”(28)陈卫东、程雷:《司法体制改革成效如何?来看这份专业评估》,载中国法院网2017年10月16日,https://www.chinacourt.org/article/detail/2017/10/id/3018338.shtml,2021年10月18日访问。,“对具有代表性的‘拆违’行政诉讼案件的实证分析表明,在给定其他条件不变时,异地管辖以及提高管辖法院相对于被诉行政机关的级别都能够显著提高行政机关的败诉率。”(29)向淼、范良聪:《行政诉讼异地管辖制度实施效果的实证研究》,载《治理研究》2021年第1期,第117页。另外,2015年中办和国办印发的《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》以及2018年修订的《中国共产党纪律处分条例》将党员领导干部违规干预和插手司法活动列入党纪处分的范围,更是给这类干预行为带来极大的震慑力。

就广东省而言,于2015年开始实施全省财政省级统管后,除深圳、广州外,284家省以下两级法院已经全部纳入省级财政保障。从2016年起省内21个地级市已全面启动行政案件集中管辖改革试点工作,依法应由基层人民法院管辖的一审行政案件95%以上实现了异地管辖和跨区划审理。广东省行政诉讼基本实现了“去地方化”的司法改革安排。在这样的司法大环境下,行政机关负责人利用出庭应诉之机,不当干预裁判结果的空间较小,代价较大。本实证研究提出如下核心假设:行政机关负责人出庭应诉不会影响裁判结果。

(二)研究设计

1.变量定义

①裁判结果。裁判结果以行政诉讼原告视角作为参照,以原告胜诉赋值为1,原告败诉赋值为0。原告胜诉的裁判结果有行政行为在行政诉讼中被撤销、确认违法或无效、变更、重做行政行为,以及被判决赔偿或履行职责。原告败诉的裁判结果为驳回原告诉讼请求、确认合法。

②行政机关负责人是否出庭。按照司法解释对“行政机关负责人”的理解,行政机关负责人无论正副职、参与分管被诉行政行为实施工作的副职级别的负责人以及其他参与分管的负责人出庭应诉均视为负责人出庭,赋值为1。否则,视为负责人未出庭,赋值为0。

③控制变量。控制变量采用裁判文书中与出庭应诉相关的基本信息,包括行政机关负责人所在单位的行政级别(defendant level)、法院级别(court level)、审理程序(trial)、委托代理人(principal)、行政管理领域(field)、城市(city)。具体赋值见表3。

2.模型设计

根据理论假设,建立如下第一阶段Logit模型:

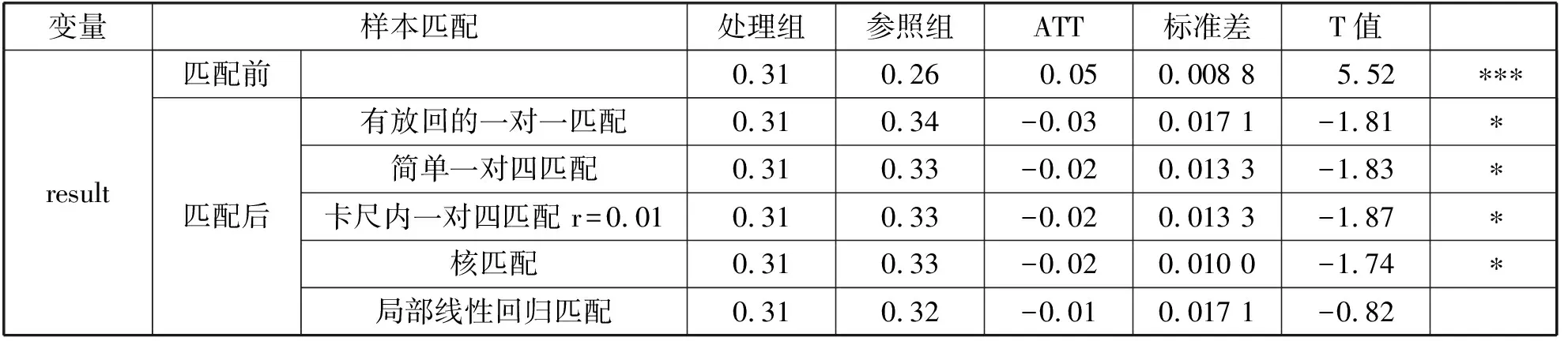

表4显示了行政负责人是否出庭与裁判结果的回归结果。全样本情形的回归结果显示,负责人出庭应诉会显著降低原告在行政诉讼中的胜诉率;在以珠三角地区与非珠三角地区做分样本估计中,依然得出相同的结论。考虑行政负责人可能会对裁判结果有一个理性预期的判断,从而选择其胜诉可能性高的案件出庭,故有必要进一步进行倾向性得分匹配(PSM)(30)两个回归分析的结果显示,负责人出庭应诉会显著降低原告在行政诉讼中的胜诉率,但在行政诉讼中原告是否胜诉,除了可能会受到负责人是否出庭应诉的影响外,还与诉讼参与人的诉讼能力(涉及掌握证据、诉辩能力)、法院所在地的司法环境、被告与法院的行政级别差异等因素有关。为了解决上述问题,本文利用匹配的思想,将参照组的案件按照各特性“距离”相近的方法与处理组中的案件进行匹配。使得匹配过后的案件,除负责人是否出庭应诉外并无显著差异,在一定程度上缓解了选择偏误。但个案的协变量集是多维度的,通过引入倾向得分值,将个案按照现有的多维度协变量集进行适当的匹配,多维协变量集被降到一维变量,通过特定的匹配法将我们定义中的倾向得分值接近的个体进行匹配,构成了下文表5中的参照组和处理组。分析,从而解决回归分析带来的内生性问题,排除负责人根据预期裁判结果选择性出庭的影响。

表5 倾向得分匹配结果

(三)实证结果分析

运用倾向得分匹配(PSM)需要满足平衡性假设与共同支撑假设(Common support)的条件。图2显示了平衡性检验结果,可直观地看到匹配前后的标准化偏差变化的情况。匹配后除了少数几个变量的标准化偏差略有增大外,绝大部分变量的标准化偏差都缩小了,并且全部变量的标准化偏差均在10%以下,t检验均不显著。这意味着变量匹配前后在处理组和参照组间是均衡的,符合倾向得分匹配的平衡性假设。通过倾向得分匹配,对样本有效地消除了控制量可能存在的系统性差异。

图3为共同支撑检验结果,显示了倾向得分的共同取值范围。尽管在高得分处有部分对照组样本无法匹配对应实验组样本而被舍弃,但在匹配时仅会损失少量样本。共同支撑检验结果说明匹配后处理组与参照组在特征变量上较为相近,行政机关负责人出庭应诉的情况基本相似,满足共同支撑假设。

为了确保匹配结果的稳健性,比较不同匹配方法得出的平均处理效应(ATT),此处采用了包括有放回的一对一匹配、简单一对四匹配、卡尺内一对四匹配(r=0.01)等在内的5种匹配方法进行匹配。结果如表5所示,匹配之后的结果均是不显著的。结果呈现了从匹配前显著到匹配后不显著的变化。这意味着,暂无有力证据推翻“行政机关负责人出庭应诉不会影响裁判结果”的原假设。这一结论也印证了一些学者的判断,行政机关负责人出庭对纠纷的公正解决来说作用不大。因为法院对于行政行为的审查,应当以事实为根据,以法律为准绳,行政首长出庭与否不应成为影响纠纷解决,影响公正、及时作出裁判的因素。(31)参见何海波:《为什么希望省长出庭应诉?》,载微信公众号“清华大学藤影荷声”2016年5月26日。

五、实施情况考察中反映出的问题与回应

实践中普遍存在的负责人选择性出庭的现象,在一定程度上反映了《行政诉讼法》对行政机关负责人“应出尽出”的要求过于理想,行政机关在实施中不得已只好通过择案的方式进行变通,以此来协调负责人日常工作与出庭应诉的关系。而行政机关负责人出庭应诉条款本身过于笼统与原则性的规定,也使得实践中的这种“变通”成为可能。另外,在政府的各类考核中纳入对该条款的要求,且较为机械地设置数量考核标准,又加剧了负责人出庭应诉的压力,实践中出现有的行政机关盲目追求出庭数量而忽略了出庭应诉的效果,最终也会导致制度的走样。为了更好地实现该制度的功能定位,本部分从规范解释与考核标准设置两方面进行回应。

(一)合理划定行政应诉的案件范围作为“条款”的变通理解

针对负责人“应出尽出”的立法规定与现实做法需要进行协调平衡的问题,可从两个维度来对行政机关负责人出庭应诉条款进行变通。

其一,通过在同一案件中降低负责人出庭应诉的频次或扩大出庭应诉人员范围来进行平衡,这也是最高法院《出庭应诉司法解释》的规定。司法解释明确负责人的范围,确认工作人员出庭应诉的安排;规定协商出庭、一次出庭、申请延期开庭等内容。(32)《最高人民法院关于行政机关负责人出庭应诉若干问题的规定》(法释〔2020〕3号)和2、3、7条,第9条第3款,第10条。通过与广东法院的法官访谈得知,实践中对司法解释提到的“行政机关负责人”范畴中的“其他参与分管的负责人”的理解与把握,已扩展到了非领导岗位的职位,比如厅局级的巡视员。针对《行政诉讼法》中某一条款出台专门性司法解释,这一做法并不常见,这也足以表明,要求行政机关负责人在每个案件中都出庭应诉,既无必要,也不实际。行政机关负责人出庭应诉的规定并非“应出尽出”“每案必出”。

其二,通过划定行政机关负责人应当出庭应诉的案件范围,减少负责人在不必要案件中的出庭。这在多地发布的行政机关负责人出庭应诉的专门规定中有所体现。(33)比如《武汉市行政机关负责人出庭应诉规定》(2018年)第6条规定了行政机关正职负责人应当出庭应诉的案件范围;《贵港市人民政府办公室关于印发加强和规范贵港市行政机关负责人出庭应诉工作若干规定的通知》(2021年)第7条规定了特定范围的行政诉讼案件应当由被诉行政机关负责人出庭应诉,不得仅委托工作人员出庭。司法部发布的《市县法治政府建设示范指标体系(2021年版)》也有类似的规定,(34)司法部《市县法治政府建设示范指标体系(2021年版)》第五部分“行政权力制约监督科学有效”中提出要求“支持人民法院依法受理和审理行政案件,行政机关负责人按规定出庭应诉;对于涉及重大公共利益的案件、社会高度关注的案件、可能引发群体性事件的案件、检察机关提起的行政公益诉讼案件等,被诉行政机关负责人出庭率达100%。”由此观之,设定负责人应当出庭应诉的案件范围这一做法已经得到中央的肯定。合理划定行政机关负责人必须出庭应诉的案件范围,并将之作为负责人出庭应诉考核时的最低次数标准,符合实际情况,也更具可行性。既有规定在考虑行政机关负责人应当出庭应诉的案件范围时考虑了“影响大”“涉案人数多”“涉案金额大”“限定被告条件”“特定的诉讼类型”“特定的领域或行为”“特定的目的”“被要求”“特定的诉讼程序情境”等因素,具有一定合理性,可以作为进一步细分的参考。与此同时,本文第三部分的分析也揭示了案件的领域与类型、法院的层级与审判程序、特定时间内法院的案件数量情况等因素,均制约着负责人是否出庭的选择。建议在划定行政机关负责人出庭应诉的案件范围时,根据制度多种功能定位的侧重不同,采用分层目录制;由于高级别官员出庭应诉具有示范效应,建议目录中明确设定这类负责人出庭应诉的案件范围。

其中,考虑到行政机关负责人出庭应诉发挥的普法教育功能,目录第一层次可将本地近年来新出现的案件类型纳入,如涉及公共安全、个人信息保护行政公益诉讼,让负责人在这类案件中出庭应诉达到以案学法、以案释法的效果。从负责人有助于促进行政争议实质性化解、推进诉源治理的功能视角出发,第二层次案件范围采纳既有“重大公共利益的案件、社会高度关注的案件、可能引发群体性事件的案件”的划定标准,并进一步结合涉案人数、涉案金额、特定的行政管理领域或行政行为、对原告基本生活的影响程度等事项进行细化。第三层次则根据本地行政纠纷特点、类型、出现频次、纠纷所涉法律问题的复杂程度等实际情况选择具有代表性、典型性的案件。第四层次考虑到案件与政府当前中心工作的关联性,由实施中心工作引发的诉讼这类案件。后两个层次的案件经过复议,须由高级别行政官员,特别是由正职负责人出庭应诉。通过合理的划定负责人出庭应诉的范围,减轻负责人出庭应诉的数量负担,提升负责人出庭应诉的实效,促使该制度的功能得以最大化的发挥。

(二)行政系统科学设置行政应诉情况的考核标准

本文第四部分的回归分析发现,在异地管辖,集中管辖等制度的支撑之下,行政机关负责人出庭应诉基本不会影响法院的公正裁判。这一结论在一定程度上可以消解民众对这一制度负面效果的担忧,但这并不意味着负责人出庭应诉的制度安排可有可无。作为一项具有中国特色的制度安排,行政机关负责人出庭应诉制度被定位为实质性化解行政争议的配套性机制。(35)参见章志远:《行政争议实质性解决的法理解读》,载《中国法学》2020年第6期,第132页。负责人在法庭中的表现,如是否做好充分的应诉准备工作,与当事人是否进行充分有效的沟通,在庭审中是否积极答辩、辩论、陈述等,发现工作中存在问题如何应对,是否配合法院组织的协调与调解等均影响行政争议的化解效果,(36)参见《最高人民法院发布行政机关负责人出庭应诉典型案例》,载最高人民法院官网2021年7月29日,https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-316121.html,2023年6月1日访问。因为该制度在实质性化解行政争议中可以扮演沟通平台的角色,而且庭审旁听普法功能和理性对话互信功能的释放还能够产生预防行政争议的附带效应。(37)参见章志远:《作为实质性解决行政争议配套机制的行政应诉》,载《法治研究》2023年第1期,第22页。

基于行政机关负责人出庭应诉可能产生的法治效果,很多地方政府专门规定了负责人不按照要求出庭应诉时的责任追究机制。比如规定负责人出庭应诉率不达标等情形应予承担的行政责任,包括约谈、通报批评、行政问责、行政处分等方式。(38)《武汉市行政机关负责人出庭应诉规定》(2018年)等。同时,还有不少地方将负责人出庭应诉情况纳入依法行政目标、法治政府建设等工作与绩效评比考核中。有的地方实施负责人未按规定出庭应诉的,依法行政工作一票否决制;有的地方规定连续两年负责人出庭应诉率达不到全省平均比例的,取消当年度法治政府建设评优资格等。(39)《江西省高级人民法院、江西省司法厅关于加强和改进行政机关负责人出庭应诉工作的意见(试行)》(2020年)等。从这些规定来看,目前的考核主要从负责人出庭应诉的次数这一标准考察其出庭应诉的情况。

以次数为标准,有助于进行量化考评,具有简洁明了的优势,但也有明显的不足。比如负责人为单纯提升出庭应诉的次数,选择案情简单、争议不大的案件高频次出庭,这样将导致制度的价值大打折扣。“应出尽出”的次数要求一是带来了负责人过重的出庭应诉负担,二是可能引发制度的效果走样。折中的办法是通过分层目录制的方式合理划定行政机关负责人应当出庭应诉的案件类型范围,除了纳入既有重大公共利益的案件、社会高度关注的案件、可能引发群体性事件的案件类型外,(40)《最高人民法院关于行政机关负责人出庭应诉若干问题的规定》(法释〔2020〕3 号)第4条第1款规定:“对于涉及食品药品安全、生态环境和资源保护、公共卫生安全等重大公共利益,社会高度关注或者可能引发群体性事件等的案件,人民法院应当通知行政机关负责人出庭应诉。”新出现的案件类型、因政府实施中心工作引发的诉讼等这类案件也应纳入,明确高级别正职负责人应当出庭的情形,让负责人出庭应诉这些具有典型性、代表性的案件,实现出庭一次代表一类的效果,并将这类案件作为工作评估的最低次数标准。此外,还应在考评中结合庭审视频资料、当事人及关联人满意度调查、本案结束后当事人是否还在寻求救济等多方面内容互相印证,将负责人在庭审中的表现、纠纷化解情况、额外的社会效应等因素一并关联起来综合考虑,合理地确立考核标准,不宜仅对出庭应诉提出数量要求。

六、结语

本文通过提取和处理行政判决书中的有关信息,对行政机关负责人出庭应诉制度的实施情况作了描述性统计与量化分析,展示了该制度的实践图景,并以此为基础对该制度进行了反思。需要指出的是,利用裁判文书对行政机关负责人出庭应诉的效果展开研究时,除了文书记载信息不全导致的数据不完整外,文书中记载内容有限,使得本研究还面临如下局限:第一,因无法知晓负责人不出庭的真实原因,难以判断负责人不出庭是否符合法律的规范;第二,难以精确评估负责人出庭后在推动案件的执行、实质性化解行政争议、推进诉源治理等方面的实际效果,其在化解纠纷中的具体作用还需要更为详细的数据支持。前述局限也反映了利用大数据的方法对行政诉讼的实施状况进行研究存在着缺陷。对此,可结合调查访谈、案例分析等多种手段进行个案补充、检验与印证,以弥补数据研究之不足。