高成熟度信息化对护理管理流程影响定量比较研究

2023-08-05马蕾孔祥欣张萍郭玉苹丁欣

马蕾 孔祥欣 张萍 郭玉苹 丁欣

我国护理信息化建设最早可追溯到20世纪80年代,初期仅限于收费和挂号相关功能,后期逐步覆盖临床护理的各业务模块,2002年移动护理系统开始快速推广[1]。由于需求和数据可用性等原因,护理管理信息化又相对晚于护理业务信息化。二者都经历了由单一功能、孤岛化系统,到逐步整合、流程全覆盖的发展历程。厦门大学附属第一医院作为国内较早通过国家互联互通标准化成熟度五级乙等的大型综合医疗机构,护理管理信息化已经基本实现对临床科室、护理部和院级决策流程的全覆盖和互联互通[2]。同时,信息化又反向对护理管理流程产生了显著的影响,如效率提升、人力成本降低、监管指标优化与增加等。然而,国内外文献中,护理信息化相关的现有研究主要集中在护理业务流程改造、建设经验总结、效率和满意度提升等方面,罕有针对信息化对护理管理流程具体影响的定量研究[3-4]。作为一家拥有高成熟度信息化体系的大型综合医疗机构,厦门大学附属第一医院于2015年开始逐步落地信息化建设,并于2019年通过国家电子病历系统功能应用水平分级评价五级评审,以及医疗健康信息互联互通标准化成熟度评测五级乙等,信息化建设达到很高的成熟度水平。通过比较厦门大学附属第一医院在信息化建设前后的护理管理流程,能够深入探索信息化对护理管理的影响,为未来建设提供重要的参考依据。

1 资料与方法

1.1 建立流程比较可比性

为了建立流程比较必要的可比性,研究组参考反馈环路理论和PDCA循环框架,针对信息化将护理管理流程进行抽象,汇总其中具有共性的核心内容,从而建立一个通用的护理管理标准流程模型,以便对信息化前后流程进行比较。

现代反馈环路理论(feedback loop theory)是由美国数学家和哲学家Norbert Wiener提出,其在20世纪40年代发展了控制论的概念,并提出反馈是任何自我调节系统的重要组成部分[5]。反馈环路概念也成了理解和优化复杂系统的重要工具,被广泛应用于工程、生物学和心理学等多个领域[6]。在医疗领域,反馈环路常被用来提高患者的治疗效果和安全性,通过持续监测和调整医疗流程和治疗方案来优化医疗服务。

PDCA循环全称“plan-do-check-act cycle”,其中4个关键步骤包括plan(计划)、do(执行)、check(检查)和act(行动)。其目标是在一个持续改进环境中,通过不断试错和调整来提高组织的质量、效率和绩效。具体操作中,首先需要制定计划或假设,明确问题和目标,然后执行计划或测试假设,并检查结果并与预期结果进行比较,最后根据检查结果采取行动,调整计划并继续循环[7]。PDCA循环是现代护理管理和持续改进项目的常用方法论之一,本质上是反馈环路理论的应用。

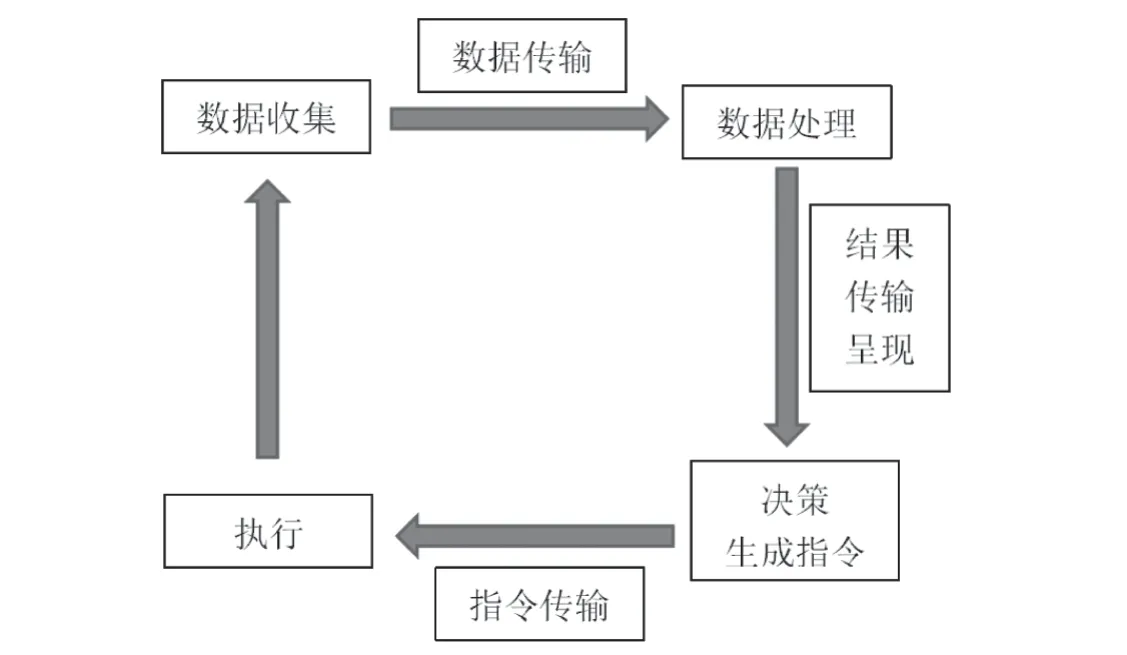

反馈环路和PDCA循环的内核之一是数据的收集、流动和使用,而信息化建设本质上是借助技术手段改造数据相关的操作和流程。因此,参考上述两个理论框架,将常规的护理管理流程围绕“数据流”进行抽象,按照其中数据的收集、传输、处理和使用过程,可以得到由7个步骤构成的通用管理闭环框架,如图1。

图1 基于数据流的护理管理闭环框架

由于上述框架针对的是数据,而非工作主体和工具,因此无论对信息化建设前基于“人工”的工作模式,还是针对高成熟度信息化之后大范围使用计算机、网络等技术工具的流程均可通用,从而建立信息化前后护理管理流程的可比性。

1.2 评价指标

研究组在初步观察讨论信息化前后护理管理流程差异之后,结合本研究中的数据可用性等现实条件,选择采用下列具体比较指标。

1.2.1 人工时数

在护理管理实践中,上述标准流程的每个步骤均对应由人工或信息技术完成的具体操作。通过调研估算或实地测量可获得临床科室、护理部和决策层完成相应流程所需的人工时数,将其作为比较信息化前后护理管理流程变化的客观指标,定量比较流程的效率变化。

计算公式如下:

步骤人工时数=每人每轮该步骤所需人工时数×所需人数;

流程总人工时数为各步骤人工时数之和;

结果单位为min。

1.2.2 管理指标数

临床科室和护理部常规监管的护理指标数量中可同时监管的指标数量与管理流程的效率、成本成反比,与技术可行度成正比。通过该指标可侧面反映信息化对护理管理流程效率、成本和管理可行性的影响。

1.2.3 指标报告频率

在护理管理中,完成特定监管指标一轮数据收集、处理并呈报决策者的常规频率。与管理指标数类似,管理流程效率提升和成本降低可相应提高报告频率。

1.3 数据收集

1.3.1 早期管理流程与指标数据

由于信息化建设改造后的护理管理流程无法退回改造前的状态,因此无法直接测量早期流程。研究组采用下列方式收集信息化前的早期数据:(1)选择符合“曾经直接参并了解信息化之前护理管理工作流程,熟悉当前护理管理流程”这一标准的护理部人员、护士长和护士,进行访谈,回忆并估算相应数据。(2)查阅早期护理工作文件记录,查找其中的时间,包括报告、报表文件生成和(或)最后修订时间、文件签字日期等,用于估算相应数据。(3)使用上述方法得出的数据进行相互印证。对二者存在明显矛盾的数据,研究组内部讨论决定最终采用的数据。

1.3.2 当前管理流程与指标数据

对当前管理流程,通过直接观测和查询获取相应数据,包括:(1)对护理部和临床科室相应流程所需人工时数进行测量。其中,由信息系统或网络自动完成的步骤,其人工时数数据记为0。(2)管理指标数和报告频率直接向护理部和临床科室相关负责人询问收集。

1.4 统计学方法

信息化前后各指标变化使用差值和变化百分比表达。

2 结果

2.1 调研对象与文件查询

由于多年间的人员流动变化,符合标准的护理管理人员人数较少。研究于2022年8—10月共访谈调研厦门大学附属第一医院5个科室9名护理管理相关人员,其中护理部1名,临床科室8名,所有调研对象均有10年以上护理管理相关工作经验,且曾直接参与并熟悉信息化建设前后的护理管理流程。共查询早期护理管理文档113份,收集其中时间节点和人员数据,与访谈调研结果印证显示,访谈估算数据与历史文档数据基本吻合。其中人工时数数据二者差异较大,但由于历史文档中无法收集到参与特定流程的准确人员数量和流程细节,因此研究组讨论决定采用访谈调研的估算数据。

2.2 人工时数

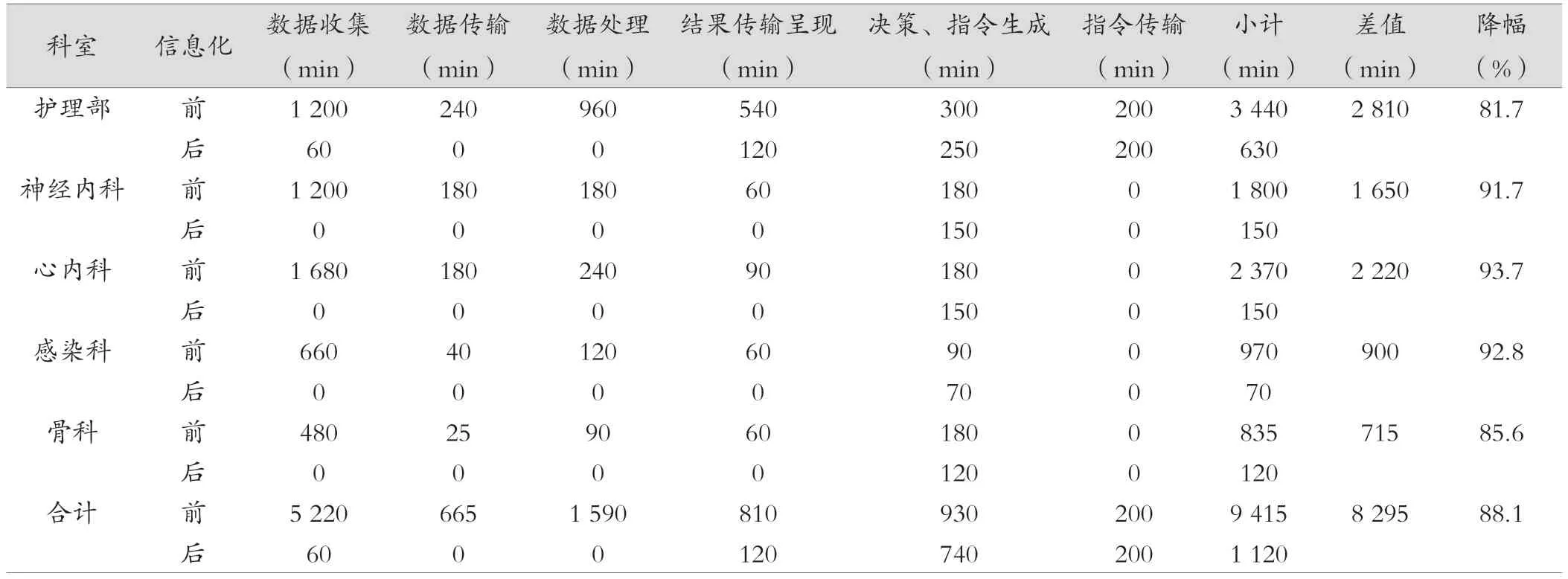

共调研5个科室信息化前后护理管理流程相应步骤所需人工时数,包括护理部、神经内科、心内科、感染科和骨科,见表1。其中,人工时数减少幅度最大的是心内科,降幅93.7%,最小的是护理部,降幅81.7%。主要减少步骤包括数据收集、传输、处理和结果传输呈现环节,临床科室通过信息系统自动化,基本降为0。5个科室信息化后每轮护理管理流程共减少人工时数8295 min,降幅88.1%。此外,根据调研对象反馈,在信息化前各科室通常配置2名管理护士,而在完成高成熟度信息化建设之后,管理护士人数均减少为1名。

表1 信息化前后分步骤护理管理人工时数

2.3 管理指标数与报告频率

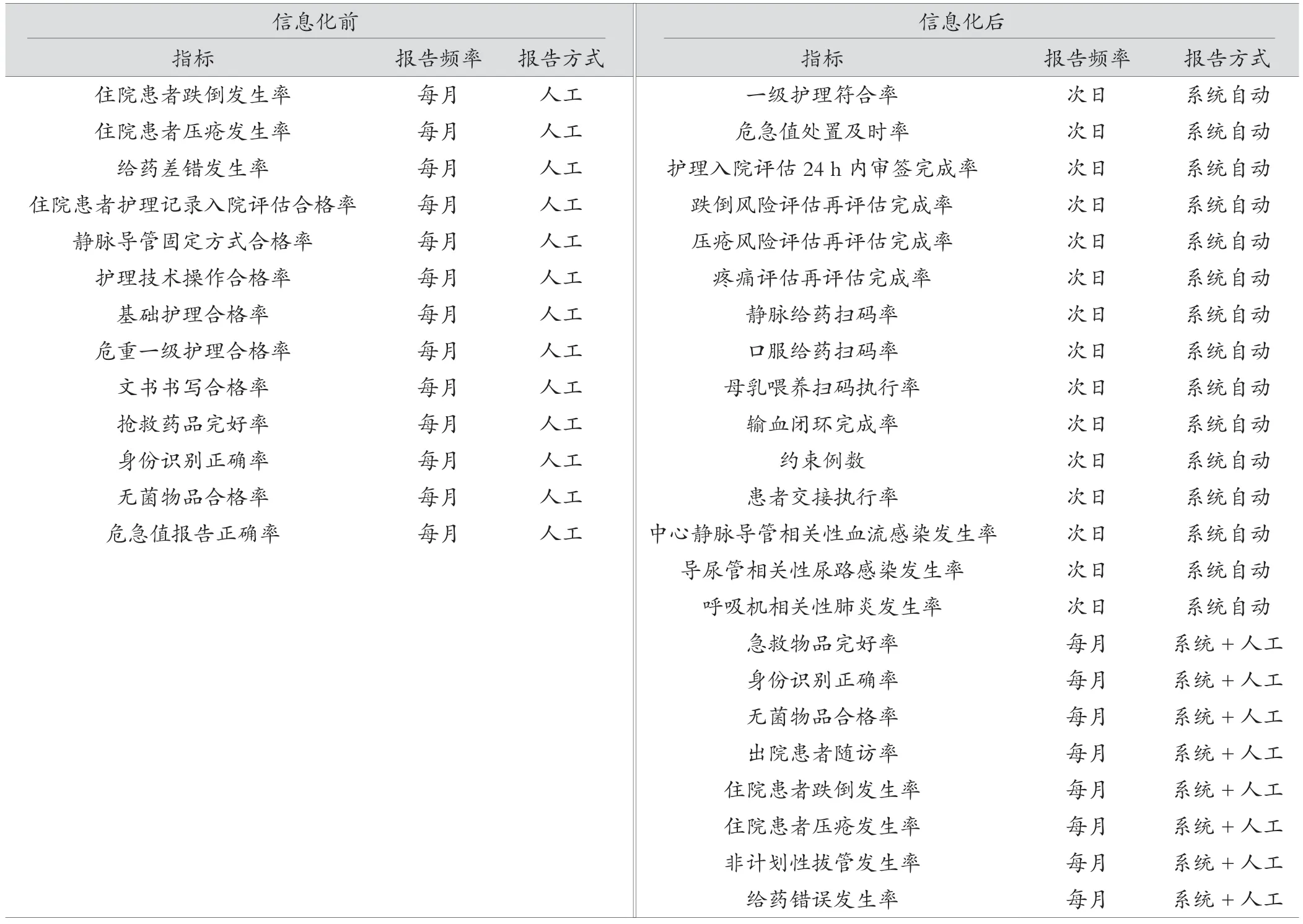

由于时间间隔太长,科室调研对象无法准确回忆出早期的管理指标数量,且在历史文档中也未能确定收集到科室层面的全部管理指标资料,因此,本次研究只纳入了数据可靠的护理部管理指标数。其中,信息化之前,护理部监测指标共13项,实现全院高成熟度信息化后监测指标共23项,增长比例76.9%,见表2。信息化前,所有13项指标对应的管理流程全部由人工完成,报告频率为月报。信息化后,23项指标中已经有15项实现了基于信息技术的自动化(65.2%),最高报告频率为次日报。剩余8项指标因技术或流程原因,目前尚未实现完全自动化(34.8%),需要部分人工操作,报告频率为月报。

表2 信息化前后护理部监测指标

3 讨论

既往研究表明,信息化建设能够对医院管理产生显著影响,其中主要体现在提升医院整体运行和管理效率,促进医疗工作效率和质量,改善医疗服务质量,以及提高医务人员与患者满意度等方面[8-9]。护理管理是医院管理体系的核心构成部分之一,随着医院信息化建设的不断深入,护理管理流程逐步从烦琐的人工操作模式向高度自动化模式转变。其中,护理管理流程结构、人力资源、管理效率,以及实施效果都会随着技术工具的引入,发生对应的变化。本研究针对护理部和临床科室护理管理流程进行定量分析,比较在信息化建设之前和实现高成熟度信息化之后,护理管理流程的关键指标标化。

由于现有文献中尚未报道可支持信息化前后护理管理流程可比性的理论模型,因此,笔者基于医院和护理管理中成熟的反馈环路理论和PDCA方法框架,结合对护理管理流程的理论抽象,按照其中的“数据流”线索,形成了一套不针对具体工作主体和工具的流程框架。由于抛开了执行主体和工具,该框架可兼容任何阶段信息化的流程比较,是本研究相对其他类似研究的关键优势之一。未来可对该理论框架进行更深入系统的理论和应用探索。

按照上述框架,研究组对护理部和临床科室护理管理人员进行了调研,并结合历史护理记录文件和现有流程观测结果对调研信息进行了印证。结果显示,无论是护理部或临床科室,实现高成熟度信息化建设后,护理管理流程中所需的人工时数相对于信息化之前均大幅度降低,5个科室每轮流程平均减少人工时数消耗1659 min,平均降幅88.1%。这一结果与RAHMAN等[10]关于信息技术对一家专科医院的人力资源管理的研究结果一致,显示信息化可显著提高人力资源的有效利用。这一结果直观展示了高成熟度信息化能够极大地降低护理管理流程中的人力资源消耗。随着护理管理所需人力资源的减少,护士可以将更多时间精力投入对患者的临床照护,这也侧面支持了信息化对护理服务质量和患者满意度的提升[8-9]。

关于人工时数比较的结果中有三点特别值得注意。

其一,5个科室的护理管理流程中,人工时数实际显著减少的环节都集中在闭环的前4个步骤,即数据收集、数据传输、数据处理、结果呈现传输,其人工时数消耗基本上降为了0,即这些步骤的实际工作已经完全由信息系统和设备自动完成。这些环节的人工时数减少在总体减少中占比超过90%,特别是数据收集环节,占减少比例达62.2%。这一结果很好地佐证了既往文献中信息化对医院工作效率和员工满意度的提升研究结果[11-13]。此外,通过由系统直接收集、传输、处理和呈现数据,可以有效避免人工操作可能导致的操作错误,提升数据治理,有效支持高质量的护理管理[14-15]。

其二,4个临床科室基本呈现早期人工时数消耗越高,信息化之后的减少比例也就越高,但早期人工时数消耗最大的护理部降低幅度却相对较低(81.7%),比较其流程发现,护理部的数据收集、结果传输与呈现环节在信息化后仍存在约180 min的工作量,而临床科室这几个环节基本已经全部降为0。根据调研反馈和流程调研发现,造成这一现象的原因是护理部的常规监管指标中有8项指标在数据收集环节仍需人工操作,主要原因是仍有个别系统数据未能实现直接抓取,如自动化办公(office automation,OA)系统和不良事件报告系统,需要人工收集填报数据,从而导致数据收集环节仍需消耗一定人工时数。此外,在召开决策层和院级领导相关的会议时,部分会议仍需要专门制作PPT,而临床科室的内部会议大部分已经不使用PPT,基本是直接登录相应系统,调阅相关管理指标仪表盘或者相应的数据页面进行展示,这也使护理部仍需投入人工时数处理和展示数据。这一发现对医院下一步的信息化建设和流程改造工作具有很好的指导意义,未来可以考虑一方面进一步推动系统间数据的互联互通,另一方面整理护理部的指标和数据展示需求,与信息化厂商协调开发,将一些常用展示功能直接内嵌系统,从而进一步降低护理部管理流程的人力资源消耗,提升工作效率,改善工作效果。

其三,决策和指令生成步骤的人工时数在信息化前后变化有限。根据调研和流程分析,减少的人工时数主要是在决策过程中,由于使用了更直观、易用的呈现工具,如包含各类指标的仪表盘和可快速调阅特定指标的查询功能,用于支持决策过程,从而节省了一定的人工时数。然而,决策行为本身仍然是由决策者亲自执行,无论是采用会议讨论,还是决策者个人分析决策,其中的思考分析、形成决定、生成指令等核心操作仍然完全人工完成,在信息化前后并未发生显著变化,对应的人工时数消耗也就没有明显减少。不过,随着人工智能技术的发展,决策环节仍有提升空间。譬如,最近以ChatGPT为代表的新一代人工智能技术已经在“智能水平”和“人际交互”方面展现出了前所未有能力,在护理管理等领域具有很大的应用潜力[16]。目前学术界对人工智能和其他信息技术工具在医疗领域的应用研究仍集中在提供临床医疗决策支持方面[17-19],罕有关于其在医院和护理管理方面的应用研究,未来研究者可在这些方向进行探索。

本次研究发现,随着高成熟度信息化的实现,护理部监管的护理管理指标数量发生了显著增加,从原来的13项常规管理指标增加到了23项,且指标报告频率也显著提升,由原来的月报转变为现在的次日即可调阅大部分指标。这一转变的原理主要包括两方面。其一,相比于早期的人工流程,通过信息技术手段直接收集、传输和处理数据,显著降低了对指标的监管成本。其二,随着管理闭环中数据收集、传输、处理,甚至呈现步骤所需时间被压缩,数据报告的频率便对应提高,直至流程时间被压缩到趋近于0,报告频率也就趋近于无穷大,即“实时”。不过,在实际操作中,是否将管理指标的报告频率做到“实时”需要综合考量。因为实现实时报告对信息系统的运行压力和建设成本要求非常高,而管理流程中部分环节仍然需要留出一定的人工干预空间,且大多数现实场景下,实时报告对管理能力并不能产生常态化、实质性的价值,因此,绝大多数指标的实际报告频率虽然技术上已经可以实现实时报告,但仍留出了24小时左右的冗余,即采取“次日”报告。相对于早期的月报频率,指标报告频率的显著提高意味着管理者和决策者能够更快速地对护理业务情况进行监测,更及时地发现和解决问题[20-21]。对于提升护理管理水平无疑具有实质性的价值。

本研究首次采用定量比较的方法,对信息化建设对护理管理流程的影响进行探索研究,存在一定的优势和局限性。其中,本研究中分步骤的“管理流程闭环框架”为研究设计、数据收集和分析解读提供了很好的逻辑框架,未来研究将对这一理论框架进行专门的阐释。由于是在医院已经实现高成熟度信息化建设之后开展的研究,而管理流程是基于技术工具的延伸,无法回退到信息化之前的流程状态,因此研究数据的收集只能依靠对亲历者的访谈调研、历史文件查询,结合对现有流程的观测来完成,虽然笔者尽可能通过受访者选拔标准、文件与访谈印证等措施对数据准确性进行了甄别控制,但仍存在数据粒度相对较粗的问题,虽然能够反映总体趋势,但无法支持更加精细的对比分析。未来研究中,可参考管理流程闭环框架,选择处于不同成熟度阶段的医疗机构,采用更加精细准确的流程实测方法,进一步探讨信息化建设对护理以及医院管理其他方面的影响,为信息化建设相关政策和决策提供支持。

综上所述,高成熟度信息化建设对护理管理流程具有十分显著的提升,其中可将护理管理流程的总人工时数降低88.1%,部分管理流程步骤所需人力资源可被降至接近于0,此外,还能大幅增加可常态化监管的指标数量,提高指标数据的报告频率,从而显著提升医院的护理管理能力。