基于知识转移的医工结合科研创新影响因素及对策研究

2023-08-05方嘉琨姚敏孙燕楠

方嘉琨 姚敏 孙燕楠

医工结合是指将医学和工程技术相结合,以解决医学领域中的问题。在研究型医院中,医工结合可以为医学研究提供新的思路和技术手段,随着信息技术的快速发展、智慧医疗的全力推动,医工结合创新已成为医疗界的热点并取得一系列突破性成果[1-2]。人工智能辅助疾病诊断、精准微创手术机器人、新型生物材料与3D打印等技术的应用,一方面展示了学科交叉融合在医疗技术发展中的潜力,为临床医学提供了美好愿景;另一方面复杂多样的临床问题对临床医生和工程技术人员的跨学科科研思维能力和知识体系同样提出了严峻挑战。因此,医工交叉科研项目面临的首要问题是如何有效地整合多个学术组织间的知识转移和创新过程,实现多学科知识的良好融合,以应对日益复杂的科学问题。本文通过系统动力学方法分析医工结合科研项目知识转移过程中的关键因素和因果关系,关注知识转移和创新过程,建立知识转移动态过程模型,基于模型提出优化方法,为理解医工结合科研项目知识管理活动过程,实现临床医生与工程技术人员顺畅沟通,达成良好合作关系提供参考。

1 知识转移与系统动力学研究方法

医工结合科研项目的综合性、复杂性和开拓性对项目团队的知识管理活动有较高要求,其中知识转移既是学科交叉融合的基础,也是医工结合的难点。知识转移是指知识在组织、群体或个体之间传递的过程,贯穿知识管理的一系列活动,对整合和创新知识具有重要作用[3-4]。知识转移既要求项目人员具备跨学科的综合性知识,又要求能够充分利用各种途径和渠道进行知识共享和传递,以实现知识转移和协同创新。知识转移模型是认识医工结合科研项目中知识转移过程的有效工具,通过分析知识转移的不同阶段和关键环节、确定知识转移的流程和方式、调整管理政策,可以提高知识转移的效率和质量。

系统动力学方法基于系统论、控制论和信息论的内容,可以揭示系统内部复杂的相互作用和动态变化过程,为深入的认识和理解系统过程提供了途径和方法,适用于构建知识转移模型[5-6]。通过建立系统内动态过程模型,可以提供不同情境下问题的解决方法,揭示知识转移的动态特征和规律性。本文通过文献分析法确定知识转移过程的关键因素,进而分析系统内部各因素之间的反馈关系以研究系统整体行为,最终绘制因果回路图对系统内部结构进行定性分析。

2 关键因素分析

知识转移是知识从知识传递方转移到知识接收方的过程,主要包含2个子过程,即传递方讲解和传授知识及接收方吸收和利用知识,是受内、外因共同影响的动态过程。张金福等[4]建立基于知识转移视角的创新响应模型,将知识转移过程划分为知识源子系统、知识接受方子系统和转移情境三部分,系统内部变量包括知识存量、创新量和失效量、知识差距、转移阈值、传递和接收能力、需求参数等,转移情景包括信任程度、政策水平、人力资本、法治保障和知识的综合属性。Liu等[6]提出多组织间知识转移模型,提出知识存量、转移意愿和能力、组织背景等是关键影响因素。蒋永康等[7]提出转移意愿、接受意愿、转移能力、吸收能力及社会资本网络的中心性是知识转移的影响因素。任旭等[8]提出魅力型领导、心理安全感及环境动态性对转移动机有显著影响。

本研究中将人员的知识传递和接收能力、知识转移愿景、创新能力、知识差距等作为影响知识转移过程的内部因素,而知识特征和环境因素等作为影响知识转移过程的外部因素。

3 因果回路图

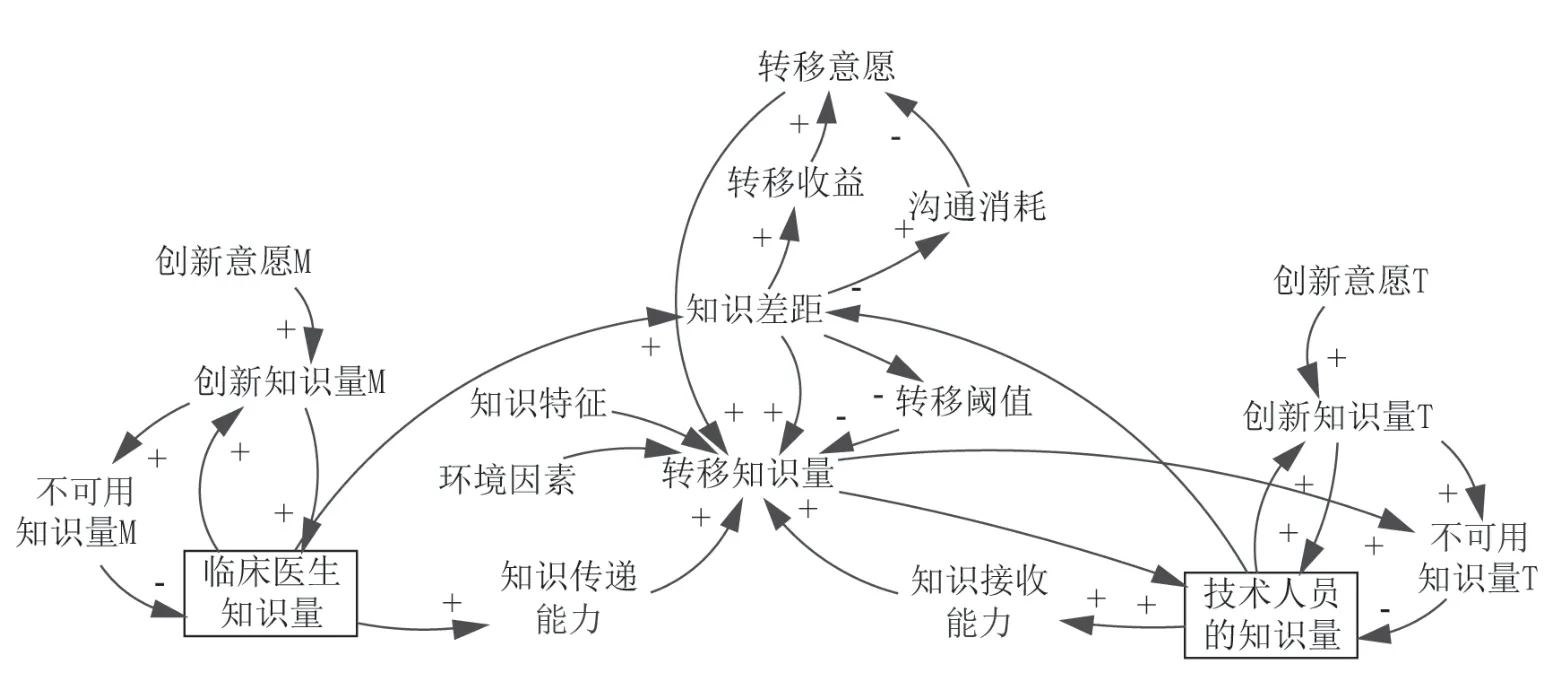

在系统动力学方法中,因果回路图用于描述系统内的反馈关系,通过对系统内关键因素之间的相互作用关系进行建模,从而研究系统的行为及其随时间的变化趋势。因果回路图中变量间关系使用箭头链接,箭头的方向表示因果关系的方向,每条因果链具有正、负极性,表示当某一变量发生变化时相关变量的变化方向。医工结合科研项目的知识转移过程,项目组织成员作为知识的载体,本质是个体间的知识转移。根据知识转移方向将人员分为传递方和接收方,以临床医生向工程技术人员的知识转移为例,其转移过程的因果回路图如图1所示。知识传递方在自身专业领域积累了丰富的工作经验和业务知识,知识接收方在该专业领域缺乏工作经验和业务知识,由此产生知识差距,知识由传递方向接收方转移。

图1 临床医生向工程技术人员知识转移的因果回路图

从工程技术人员个体角度来看,知识量随工作学习积累,知识积累进一步鼓励知识创新,从而产生创新知识量。与此同时,部分知识因使用频率减少或时间推移而存在遗忘的可能,又或创新知识不适用于此项目场景,成为不可用知识。此过程的反馈回路为:(1)技术人员的知识量→+创新知识量T→+技术人员的知识量;(2)技术人员的知识量→+创新知识量T→+不可用知识量T→-技术人员的知识量。

作为知识接收方的工程技术人员知识量受到转移知识量的影响。转移知识量由知识传递和接收能力、知识差距、转移阈值、转移意愿和其他外部因素共同决定。人员的知识传递和接收能力越强越易融会知识;知识差距由双方知识量决定,差距越大可转移的知识量越多;转移阈值是传递方是否继续进行知识转移的参数值,是知识保护机制,受双方知识量影响,知识差距越大转移阈值越低,转移知识量越多;转移意愿作为主观影响因素受转移收益和沟通消耗影响;知识特征和环境因素是其他外部影响因素,知识特征包含知识迁移性、模糊性和整体性等特征,环境因素包括激励政策、技术平台、关系距离等因素[4,6-8]。转移知识量的反馈回路为:(1)转移知识量→+技术人员的知识量→+知识接收能力→+转移知识量;(2)转移知识量→+技术人员的知识量→-知识差距→+转移知识量;(3)转移知识量→+技术人员的知识量→-知识差距→-转移阈值→-转移知识量;(4)转移知识量→+技术人员的知识量→-知识差距→+沟通消耗→-转移意愿→+转移知识量;(5)转移知识量→+技术人员的知识量→-知识差距→+转移收益→+转移意愿→+转移知识量。知识转移过程中可能产生不可用知识量,因此在上述反馈回路中纳入该变量。

4 讨论

面对重大而复杂的临床科学问题,单一学科的工具和方法已无法满足需求。因此,学科交叉融合和协同创新已成为必然趋势。但是,如何有效地推进临床医学与工程技术的融合,仍然是医院面临的困难与挑战。本文基于系统动力学方法,从医工结合知识转移的角度出发,绘制因果回路图将系统的结构和行为可视化,通过对系统进行定性分析,提出推动知识转移和创新过程的管理策略,以提高多学科交叉融合创新水平,推动医工结合技术改革和发展,切实解决临床问题。

4.1 搭建医工结合科研创新平台

环境因素是知识转移模型中的主要外部影响因素。医工结合科研创新平台作为良好的外部环境支持,是促进知识转移和创新过程发生的有效途径。在“健康中国2030”“中国制造2025”的大背景下,已经有多家医院开始深入探索临床医学与工程技术的结合潜能,并建立跨学科、跨领域的医工结合创新平台[1-2]。创新平台的基础是综合性学科优势。高校体制改革后,我国的综合性大学或理工类大学同医学类院校合并,打破了学科屏障,创造了多学科交叉的创新环境,为医工结合构建了研究实体和广阔舞台。创新平台可以充分整合学科资源,汇聚医学专业、理工技术和工程领域的优势,形成更加完整、全面的研究团队。创新平台的关键是资源共享[9]。通过有目标、有规划、有针对性地统筹资源,打破体制壁垒,以特色和优势学科引领创新发展,创新平台可以顺畅医工合作渠道,切实为临床科学研究服务。创新平台的保障是制度体系。建立完善的管理和服务制度体系、规范和标准制度体系以及奖励和激励制度体系等,满足不同环节和不同阶段的需求,可以为医工知识转移和创新提供多种资源支持和良好外部环境。例如,建立合作交流机制和制定专业化标准,有助于减少合作距离和沟通消耗,从而进一步鼓励知识转移过程发生,有助于为医工结合科研项目开展。

4.2 推动医工结合科研成果转化

知识转移和创新意愿是知识转移模型中的重要主观影响因素。医院是科研成果与临床需求的桥梁,通过采用合理的激励政策推动医工结合科研成果转化,将科研成果转化为切实可行的医疗产品,可以实现经济和社会效益双赢,促进医院学科建设、提高医疗质量和效率水平。另外,激励政策可以有效调动临床医生和工程技术人员参与产品研发转化的积极性,提高知识转移和创新意愿,推动知识转移过程发生,进一步提高项目知识水平和创新能力[10]。

科研成果临床转化能力对于医院高质量和可持续发展至关重要。科研成果临床转化能力的提高可以有效提高医院的可以创新水平,增强医院的核心竞争力,提供更优质的医疗服务。同时,科研成果临床转化能力也是三级公立医院考核体系中的重要指标之一,反映了医院创新支撑能力[11]。近年来,随着一系列国家对科研成果转化鼓励政策的出台,医院也在积极探索符合中国国情的医工结合科研成果转化模式,以机制创新引导实践创新。例如,设立独立的成果转化部门作为对内、对外窗口,对内负责提供知识产权、科技合同、科技成果转让等专业化服务;对外借助政府平台、联合企业和资本等社会力量共同培育优质创新项目,推进创新成果转化的功能[12]。

4.3 探索多学科交叉人才培养模式

以人为本是科研创新的核心理念。在知识转移模型中,个人能力会对人员的知识储备、创新能力和知识传递和接收能力等产生影响,进而影响整个系统运转。医院可以通过建立适合自身发展的复合型人才培养体系,构建多学科交叉培养路径,开展多渠道创新人才培养模式,推动医工合作,鼓励人员跨学科学习,开拓医工结合视野[13-14]。从而进一步提高人员的创新意识和主观能动性,提升知识深度和广度,把握不同学科间的联系和差异,增强人员的知识转移和接收能力,推动知识转移与创新过程,加速医工融合。

此外,医院可以建立科技人员双向流动和人才合作交流机制。一方面可以增强医院与外部组织的资源共享和信息互通,另一方面可以拓展医院内部研究人员的视野和思路,激发医工结合研究的创新潜能。通过集中不同学科领域的力量,克服不同学科内容、不同方法论和认识论、不同价值观的障碍,加强医工结合团队组建,形成具有多学科视角的研究队伍,可以促进医工交叉的深度融合和共赢发展。

综上所述,本文采用系统动力学研究方法,分析医工结合科研项目知识转移的关键性因素,绘制临床和技术人员间知识转移的因果回路图,提出鼓励知识转移发生的管理策略。随着社会经济的高速发展,学科交叉融合发生在各个研究领域,学科在分化的基础上产生了整合的趋势。医工结合作为一种基于不同学科相互交叉融合的研究方法应运而生,旨在解决医院临床问题。尽管医工结合科研创新已取得一系列突破性成果,协同推进仍然面临重重困难,本文为医院管理者提供参考,助力建设高水平研究型医院。