晚清官书局刻书的机理与路向

2023-06-26刘亚玲刘洪权

刘亚玲 刘洪权

【摘要】晚清官书局是中央与地方进行政权维护的重要文化实践。现有的官书局研究,主要集中于历史探究、出版物考释等方面,具体解剖官书局内部运作情况的较少。参与官书局经营的人物是观测书局内部行动框架的有效基点,因此本文欲以金陵书局发展鼎盛时期任职提调的洪汝奎及其出版活动为研究视角,通过讨论他与局中人员的互动、校勘经史的实践及维持书局发展的努力,在地方官书局的命运走向中窥见其个体功过。

【关键词】官书局 金陵书局 刻书 洪汝奎

关于金陵书局的研究已有近百年历史,同治十三年(1874)莫祥芝、甘绍盘修,汪士铎纂的《同治上江两县志》,光绪六年(1880)蒋启勋等续纂的《续纂江宁府志》以及光绪十六年(1890)江南书局编刊的《江南书局书目》是较早对书局概况及刊刻书目有所记述的珍贵史料。20世纪30年代以后,围绕金陵书局的研究更加系统,1930年时任江苏省立国学图书馆馆长的柳诒徵发表《国学书局本末》一文,对金陵书局的发展沿革、局务、局本进行了较为细致的考述,为后来者的研究提供了珍贵且重要的参考。1968年美籍华裔历史学家谢正光教授以《同治年间的金陵书局——论曾国藩幕府中的儒学之士》一文对书局人员进行了重点研究。21世纪后,涉及金陵书局的学术成果在系统性与史料丰富性上都有了更大的提升,2002年台湾东吴大学陈邦祥在硕士论文《金陵书局刻书考》中针对金陵书局的刊刻书籍、局内人员做了较为系统的整理与研究。2003年,中国人民大学邓文锋在博士论文《晚清官书局研究》中讨论金陵书局的人员、经费来源、出版发行等方面。苏晓君《从国图馆藏书看金陵书局所刻书》对陈邦祥论文中在台湾地区调研梳理的书目有所更新,2018年兰秋阳在《金陵书局刻书书目考证》中继续对书局书目进行考证补遗。2011年邓文锋《晚清官书局述论稿》及2018年王晓霞《纲维国本:晚清官书局研究》两部著作在系统论述中亦有对金陵书局发展面貌的观照。

从现有成果来看,学界对金陵书局的研究朝着系统且精深的方向不断推进,但围绕书局中人物的针对性研究不多,以个体出版活动观测书局运作的研究有助于将个人与书局整体、书局与晚清社会的动态关系予以呈现。金陵书局中任职十年以上的人员寥寥,其中洪汝奎作为书局提调,总理书局事务有近十二年之久。洪氏祖籍安徽宁国府泾县,嘉庆、道光间其曾祖洪启臣侨于湖北,遂寄籍为汉阳人。洪汝奎是道光二十四年(1844)举人,颇受曾国藩重用,关于他的研究较为稀缺,目前学界对其个体关注仅有围绕洪汝奎公善堂所刊《大唐开元礼》的编刊问题的研究。但其出版活动并不是乏善可陈,在参与曾国藩幕府时期因学术鉴赏力及刊刻理念突出,肩负起曾国藩提议“五局合刻《二十四史》”的重任。因此本文立足晚清社会场域,以洪汝奎主持金陵书局刻书活动为研究重点,欲借个体作用的发挥切入书局运转的内部机理。

金陵书局渊源于曾国藩同治三年(1864)所设的安庆书局,其后移局东下,转私刻为官刻,正式交由地方官府管辖的金陵书局,也是晚清最有影响的地方官书局之一。参与合刻《二十四史》是金陵书局奠定官书局地位的重要节点,洪汝奎正是曾国藩在此关头举荐为提调以主理书局事务。在其专职提调的十余年里,秉承曾国藩所要求的“但求雠校之精审,不问成书之迟速”的刊刻理念【俞冰:《名家书札墨迹》第四册—第五册,线装书局2007年版,第126页。】,书局产出不少于三十八部著作,为历任主事之最。同治前期书局发展鼎盛,洪氏为选材、校勘、刊刻、发行而苦心经营;同治后期书局走向没落,洪氏为人事变动、经费不足而艰难维系。

综上,书局及出版人是观测特定时期文化生态的重要价值要素。洪汝奎在同治八年至光绪六年(1869—1880)作为金陵书局的提调,相当于现下社长或总编辑,考察其任职期间的出版活动既可以了解个体对书局运作的贡献,也可以作为典型案例剖析官书局的内部运作机理。

一、从军务到文事:幕府竞技场中的职务变迁

在涉足书局事务之前,军务财政是洪汝奎经手办理的主要方向。同治初年,曾国藩“札委综理行营银录,所支应事宜向令(原文注:师棣)帮同办理潘令(原文注:兆奎后官湖南巴陵知县),会同照料一切”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第290页。】。五年(1866),洪汝奎被曾举荐为江南道员,总理北征粮台,负责远征西北的老湘营与江宁防军的供应【王景福主编,中国人民政治协商会议宣城市委员会编:《宣城历代名人》中卷,远方出版社2007年版,第28页。】。主理军需要务,涉及钱粮,这在封建政权体系中实属有实权且令人眼红的“要职”。同治八年(1869),北征粮台改名为军需总局,总理事务者仍是洪汝奎。

洪汝奎文教事业的职务起点在同治三年(1864)。曾国藩归复皖城敬敷书院后由洪汝奎“经理一切”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第294页。】,直到转赴金陵前,书院的事务都由洪汝奎打理(同年十月随曾国藩至江宁)。这里洪汝奎对书院事宜的短期介入,与他其后主理书院事务相隔数年,他的任职为后期调任书局提调是否打下了基础虽无直接史料予以佐证,但从这里洪汝奎与文事已经产生了微妙的关联,或许也能成为后来的人生伏笔。

短暂参与书院事务之后,同治四年五月洪汝奎至金陵协助曾国藩办理东南保甲局务。同治五年,曾国藩欲将瓜洲盐栈差事让洪汝奎办理,但他“辞不就”,“文正公笑语之曰‘此差事务清节,且金焦咫尺风景绝佳,以君爱读书,此最相宜,君之为此辞,殆不愿处膏谀之地,士各有志,勿相强也。盖师生沆瀣一气如此”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第298页。】。同治六年九月,曾国藩拟委任洪汝奎权管镇江府事务,他也推辭了。

洪汝奎在曾幕府前期的职务变动,似与刻书相距甚远,其后从军务财账这类事务中脱离出来,开始着手管理书局事务,两者之间从职务特征中看确无工种相关性。这样的岗位变动,一方面体现晚清从政系统中人员的角色多重性,经科举选用的人才并无特定方向的专业训练,特别是幕府中的幕僚们,所负责的职务基本由幕主安排;另一方面体现出其个人才干的偏向,关于曾国藩的识人用人能力已有丰富考证,因此洪汝奎必然在才智学识中较为出众才得以选用。这在他往后多年的书局出版活动所获颇多好评中亦可以得到印证。

或许正如曾国藩所言:“天下无现成之人才,亦无生知之卓识,大抵皆由勉强磨炼而出。”【陈君慧编著:《曾国藩全书》第三册,线装书局2008年版,第435页。】在任职金陵书局之前,洪汝奎参与的政务主要集中于筹兵筹饷,围绕军务财政等发挥其才干,也因确有能力而被不断赏识调用,曾国藩谓其“志节不苟,识见亦精”【〔清〕曾国藩:《曾国藩全集·书信》(四),岳麓书社2011年修订版,第162页。】。其后,在恢复封建文化事业的地方官府行动中,学识渊博的洪汝奎被曾氏调任在书局主事,其学人风貌被生动记录在历史发展的印痕里。

二、政、学交织:晚清社会场域下的刻书活动

(一)政治同盟:洪汝奎与书局的主要人员

地方官书局的创建与发展是晚清政权诉求的文化面向。曾国藩幕府作为晚清重要的政治军事集团,以办书局来巩固封建统治的精神基础。

洪汝奎于咸丰十一年(1861)入曾国藩幕府,是其重要的政务幕僚。关于幕府中幕僚的角色,有学者指出幕府地位属于主官私人的助手,不任公职,不受公俸;就军事统帅而言,幕府人才仅为一军之附属,如非亲统军伍,实不能与统将人物并列,无法视为一军之主体【王尔敏:《淮军志》,中华书局1987年版,第311页。】。这样的定义有助于我们理解幕府与幕府主人的权属关系,但并不能以此概括曾国藩幕府的特殊性。曾国藩幕府中的幕僚既可参与府内事务,也有被举荐担任公职、领公俸的机会。作为地方官书局的代表,金陵书局的刻书活动也主要依赖公款资助,任职者也依职位领取公俸。洪汝奎与其他的幕府成员一样,有一定的才干遇明主则能“生逢其时”,所谋之事繁杂多变与其幕主的职务变迁及政治理想直接相关。曾国藩书局理想的搭建借清廷倡导而起,以名流智士为其筹谋的基石。

同治三年(1864),曾国藩与洪汝奎商议“考试可以振兴文教,亦所以招集流亡,拟奏请举行江南乡试一次,足抵生聚五年”,洪汝奎十分赞同,坚信“人文蔚起,洵弥乱之微也”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第295页。】。同年,曾国藩与胞弟曾国荃设立了安庆书局,这一私人色彩更甚的书局,虽然出发点与文教事业的恢复无法直接关联,但这未尝不是曾国藩逐渐认识到书局、书院、人才、科举的紧密关系的体现。

广义的金陵书局需以安庆书局为起点,因为转型为官书局的“金陵书局”直接衍生于此。据张文虎日记记录,同治六年四月十八日“与唐端甫彩霞楼茗话。戴子高来。午后,与缦老、壬叔往看飞霞阁,以节相命迁局于此故也”【张文虎:《张文虎日记》,上海书店出版社2009年版,第85页。】。这是曾国藩对旧书局进行整顿的重要一步,其后是人事的整合。此时书局的提调依旧是由周学濬担任。直至曾国藩移督直隶(同治七年七月),书局便由新任两江总督马新贻接办。同治八年正月周学濬回乡,“提调”这一专职一时间空缺,金陵书局命运的齿轮转向洪氏的契机也恰好到来了。

五局合刻《二十四史》的想法多认为始自时任浙江书局总办俞樾向浙江巡抚李瀚章提出的倡议。同治八年正月初一,俞樾在给李瀚章的信中论及浙江书局的刻书规划:“金陵拟接刊《三国志》,苏局谋开雕《明史》。吾浙《七经》毕工后,未知刊刻何书,已有定见否?或与金陵、吴门合成全史,或竟将《十三经注疏》刊行,经经纬史,各成巨观,洵士林之幸也。”【俞樾著,張燕婴整理:《俞樾函札辑证》(上),《中国近现代稀见史料丛刊》第一辑,凤凰出版社2014年版,第149页。】同年五月,李鸿章在《设局刊书合刊二十四史折》中表示:“……士族藏书散亡殆尽,各处书板全毁,坊肆无从购求。此次设局刊书,只可先其所急……现在浙江、江宁、苏州、湖北四省公议,合刻二十四史,照汲古阁十七史板式,行数字数较各家所刻者为精密。”【李鸿章:《设局刊书合刊二十四史折》,转引自宋原放主编,汪家熔辑注:《中国出版史料(近代部分)》第一卷,湖北教育出版社2004年版,第417页。】此奏折的内容给曾国藩筹谋金陵书局发展带来了转机,洪汝奎便是在此契机下由曾国藩向马新贻举荐。“湖北书局拟与苏、浙、金陵各书局合刻二十四史,诚属善举,惟金陵一局并未筹定有着之公款,亦未派定提调之专员,是以局务尚形散漫。”又以“目下以洪琴西为最”,且“此后视为一件官事,责成提调,则书可速成而款不虚靡”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第303页。】。地方督抚的积极筹谋得到了中央的批准,局本《二十四史》的刊刻计划在政策层面上得到了支持。于此,这一政务目标预示着洪氏进入书局主事的首要重任便是协理金陵书局内外完成“五局合刻”事宜。在举荐洪汝奎之余,曾国藩对书局事务的重视亦可通过其强调“视为一件官事”且“责成提调”得以获见。

《泾州老人洪琴西先生年谱》记载:“(同治八年)六月,马端敏公设书局,提调以先生任其事,局设于冶山飞霞阁。”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第303页。】洪汝奎上任即对书局事务进行部署,秉承曾氏定书局章程八条,又训手民四条【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第303页。】,又与张文虎商议拟定《书局章程十四条》【张文虎:《张文虎日记》,上海书店出版社2009年版,第188页。】。金陵书局以校书人员为主,机构设置比较简单,主持局事的很长时间内只设提调一职,后来才增设总办、帮办两职;书局管理杂务的只有一人,而此人还负有访书任务【李志茗:《金陵书局考辨——以晚清同光时期为中心》,《史林》2011年第6期。】。洪汝奎在书局任职提调近十二年,经历了局务发展最为兴盛的阶段。这一时期参与官书局刻书事宜的主要人员均为曾氏幕府成员。其著者为汪士铎、莫友芝、张文虎、李善兰、洪汝奎、唐仁寿、倪文蔚、戴望、成蓉镜及刘毓菘、刘寿曾父子诸人,皆一时之俊彦【李鼎芳编著:《曾国藩及其幕府人物》,交通书局1946年版,第49页。】。曾国藩的知人善任、礼贤下士为书局招揽会集了诸多智士,如任命洪汝奎为金陵书局提调的考量在其与张文虎的信件往来中可以获见。

张文虎从安庆书局即参与幕府刻书事务,见证了书局的搬迁与重组。同治八年六月,张文虎在给曾国藩汇报刊刻《史记》进程的书信中认可了洪汝奎打理书局的能力:“涂太守升任苏松太道,书局诸务蒙命洪琴西太守总持。太守于刊书利弊向所熟悉,得此整顿,自当日有起色。”【柴志光、谢泽为编著:《浦东名人书简百通》,上海远东出版社2011年版,第32页。】曾国藩也对洪汝奎入职以规整局务抱以期待,言及“商派洪琴西太守提调局务以专责成。琴西经理此事,最为精熟,现已入局,诸事当有起色”。【俞冰:《名家书札墨迹》第四册—第五册,线装书局2007年版,第134页。】

关于曾国藩在幕府中刊刻书籍,有学者认为是他在收复金陵后,目睹江南经籍荡然、士人读书无从购觅的状况,遂有刊刻经史以振兴文教、重建江南文化秩序的自觉意识【李志茗:《从倡节义到兴文教——曾国藩幕府刻书考论》,《社会科学》2010年第10期。】。之后随时局变迁,地方迎合政权维护的需要,书局由私刻转为官刻,书局性质的转变关乎地域文化振兴。李鸿章在奏请“五局合刻”时表明了《二十四史》刊成后的流通渠道:“俟各书刻成之日,颁发各学书院,并准穷乡寒儒、书肆賈人随时印刷,以广流传。”【李鸿章:《设局刊书合刊二十四史折》,转引自宋原放主编,汪家熔辑注:《中国出版史料(近代部分)》第一卷,湖北教育出版社2004年版,第417页。】可见设书局刊经史是重建晚清文化秩序的重要举措,与学校、学院的整顿相辅相成。在书局刻书活动开展的同时,贡院的建设也在推进。同治九年(1870)洪汝奎致函曾国藩详细报告了书局刊书的进展以及江南贡院工程的安排:“江南贡院工程新砌驳岸已成,街南民房地基亦经谷宪出示晓谕,并饬令保甲总局给价收买。复奉谕:官街以二丈八尺以上为度,西至状元境口,东至利涉桥,一律让宽,俾士子临场应点无误。”【中国社会科学院近代史研究所资料室编:《曾国藩未刊往来函稿》,岳麓书社1986年版,第368—369页。】

晚清时期尤其同治、光绪阶段,刻书活动成为大乱初平后的文化事业逐渐恢复的重要标志。地方官书局对图书刊刻的重视与投入,以维护封建统治为基本出发点,同时又为典籍的保护与流传发挥了积极作用。洪汝奎与金陵书局的命运交汇以五局合刻《二十四史》为契机,局本的优质产出奠定了地方官书局的重要地位,“当时京朝大官索局刻书者纷起。盖以其校勘之精,突过殿本也”【宋原放主编,汪家熔辑注:《中国出版史料(近代部分)》第一卷,湖北教育出版社2004年版,第446页。】。因此,筹谋或积极投身于官局刻书的个体,在其时都扮演着推进晚清文教事业复兴的重要角色。

(二)学术交游:洪汝奎的刻书旨趣与实践

地方官书局虽然本质上是维护政权的工具,但同时也是充满人文色彩的文化集散中心。尤其在迁局冶山“飞霞阁”后,书局所处更有文人交游的地理优越性。金陵书局人事结构简单,集合程度较高。究其原因,既有政治层面的权力唯一性,也有学术层面的集体认同感。“局制绅督而官佐,一时学者云集。校书之暇,留连觞咏。历任江督,宾敬儒者,相承不替”【宋原放主编,汪家熔辑注:《中国出版史料(近代部分)》第一卷,湖北教育出版社2004年版,第443页。】。无论是对善本煞费苦心的寻求还是对刊刻细节的争论,官书局刻书虽为“官”事,但具体到执行层面行事主体的观念都在刻印的出版物中得以呈现。

洪汝奎在官书局的刻书活动一方面践行了曾国藩作为长官的要求,另一方面因自己确能堪此大任而备受嘉奖。“五局合刻二十四史”始自同治八年(1869),这也是洪汝奎参与官局刻书活动的起点。在同治九年正月金陵书局中《史记集解索隐正义合刻》和《三国志》都已刊成之际,曾国藩对刊刻成品称赞不绝,并表示“纸色式样均极精好,良可宝贵。实由阁下检料精能,而此局托付得人,亦一快事”【〔清〕曾国藩:《曾国藩全集·书信》(十),岳麓书社2011年修订版,第138页。】。曾国藩与洪汝奎的刊书理念是高度一致的,这样才能推进书局刻书计划的有序完成。

刊书理念的背后,不该忽视的是他们的学术根底都在程朱理学,曾国藩礼学经世思想的脉络延展与他和刘传莹的密切交往相关,他还将洪汝奎荐与刘传莹求学:“足下年少而志宏,气清而行竣,自初相遇时,刘君椒云盖数数为我言之……今者刘君将以明春南归,再四浼告,嘱与足下同居而共学,刘君亦既许之矣,足下可即负笈而从游。刘君之为学,远师朱子,近法顾氏,以义理为归而考之实事,不尚口辩,不驰声誉,并世辈流,殆罕其匹。”【〔清〕曾国藩:《湖湘文库·曾国藩全集》(22),岳麓书社2011年版,第36页。】以此,上下级之外亦师亦友的关系令曾国藩与洪汝奎的共事理念愈发接近。

同治八年九月十四日曾国藩在复莫友芝书中对书局的事务进程颇感满意,他言及“接洪琴西函,金陵书局今岁止能刷印前后《汉书》,其《史记》《三国志》《文选》明岁乃能蒇事。自诸经外,此数书尤为不刊之典,诸君子不惮铅椠矻矻,嘉惠士林,亦劫后之胜事”【〔清〕曾国藩:《曾国藩全集·书信》(十),岳麓书社2011年版,第19页。】。曾国藩深知,经典局本的顺利产出除了中央在权责层面的认可、地方财政的支持,还得益于局中贤才的倾心助力。

精审校勘依赖书局人员的学术造诣,校书之余也往往会产生职务关系之外在学术层面的惺惺相惜,哪怕彼此间学缘多有不同。在莫友芝的日记中常常可见其对洪汝奎学术修养的肯定,在洪氏任职书局前两人之间就常常有谈书论道的亲密交往。莫友芝在咸丰十一年十二月四日的日记中记载:“琴西极好宋本书,喜校勘,言曾以元刻《宋史》校官本《宋史》,有他卷错易之页即蝉联写刻者,凡数处。”由此“刊史足见其精”【莫友芝著,张剑整理:《莫友芝日记》,凤凰出版社2014年版,第62页。】。精读精校之余,洪氏寻求善本、收藏典籍的爱好也在莫友芝日记中有生动记录:“言其家藏书八万卷,选宋元旧本及明精本,国朝老辈新著未传之本,合万余卷,而此为目。言收藏校雠所资甚大,遇当购之。”【莫友芝著,张剑整理:《莫友芝日记》,凤凰出版社2014年版,第96页。】“访琴西,见案头《吕晚村家训》手迹刻本一册,其行书亦大佳,是上海道应敏斋(原文注:宝时)物,其珍惜之。”【莫友芝著,张剑整理:《莫友芝日记》,凤凰出版社2014年版,第180页。】

对于善本孤本,在《二十四史》刊刻完成后洪汝奎曾表示:“局刊刻经史苦无善本可资雠校,现在经史虽已刊竣,而古今秘笈未及刊布者亦复不少……前往采访,遇有经史善本及海内希有之书,足以辅翼经传,嘉惠后学者。”除了对孤本的渴求还有对珍稀文献的爱护,对寻书者叮嘱“原书务必护惜,随时送还,不得丝毫污损”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第317页。】。据洪氏年谱记载,光绪元年“为夔州李氏校刊司马温公《家范》”,“校刊黄氏《士礼居》仿宋本”,“三月委从子子彬赴镇江苏杭一带访求经史善本”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第317页。】。在对善本的寻访中还考验着刊刻者的校刊辨伪能力,学识积累与学术研究兴趣此间昭然。同年,《容斋随笔》刊成后还按照会通馆本重校,对应校订能够提升本馆刊印的准确性,这也是提升书局出品质量的保证。

同治十年正月曾国藩提议刊刻《十三经注疏》,这一提议交付淮南书局专办。刻本的选择,莫友芝日记(2月25日)记录:“问通行者何本为善。以阮本为善,公嫌其字小,则又以殿本对。盖乾隆四年所刊经史,其经部补正明监不少,且有句读,足称善本。”底本议定,至于如何刻,曾国藩认为:“刻经疏当依式重写,乃能方大。”莫友芝与洪汝奎则认为精细覆刊为善。此番观点矛盾的处理方式在莫的日记中也有记录:“乃请先试刊一卷,如不善则通写也。”【莫友芝著,张剑整理:《莫友芝日记》,凤凰出版社2014年版,第285页。】最终采用的刻法既非耗时耗力的重刻,也不完全是底本的还原,而是“定用殿本翻雕,惟经文必改写放大,使与注文不混”【莫友芝著,张剑整理:《莫友芝日记》,凤凰出版社2014年版,第286页。】。由此可见,局中事务有商有量,对善本的慎选、对刻法“何为最善”的探讨,呈现出当时书局里主事者极有文人魅力的一面,既为政事负责亦显学人品位。

在《泾州老人年谱》中多有记载洪汝奎与友人的赠书与论学的内容:“同治元年正月吴竹如先生自济南寄书与先生论学”,“二月先生寄何子永舍人書”,“四月会文正公命先生携吴桐云往劳彭师并查看进兵形势,盘桓十日,满载图书而归”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第288—290页。】。书信往来频繁,交友广泛且常以赠书访书为话题。曾国藩在写给洪汝奎的信中表示:“思者思足下闳远之识,道德文章,何施而不成。虑者虑足下归处穷乡,孤学无助,进而无与尉,退而无与敕,有歧而莫之辨,有疑而无书籍可证。足下之为学,其不浪费心力,而能油然以上达者,盖可必不可必之数矣。”【〔清〕曾国藩著,李翰章编:《曾国藩书信》,中国致公出版社2011年版,第6页。】以此可见洪汝奎是一个学有根底、守道不阿、内行敦笃的文士。

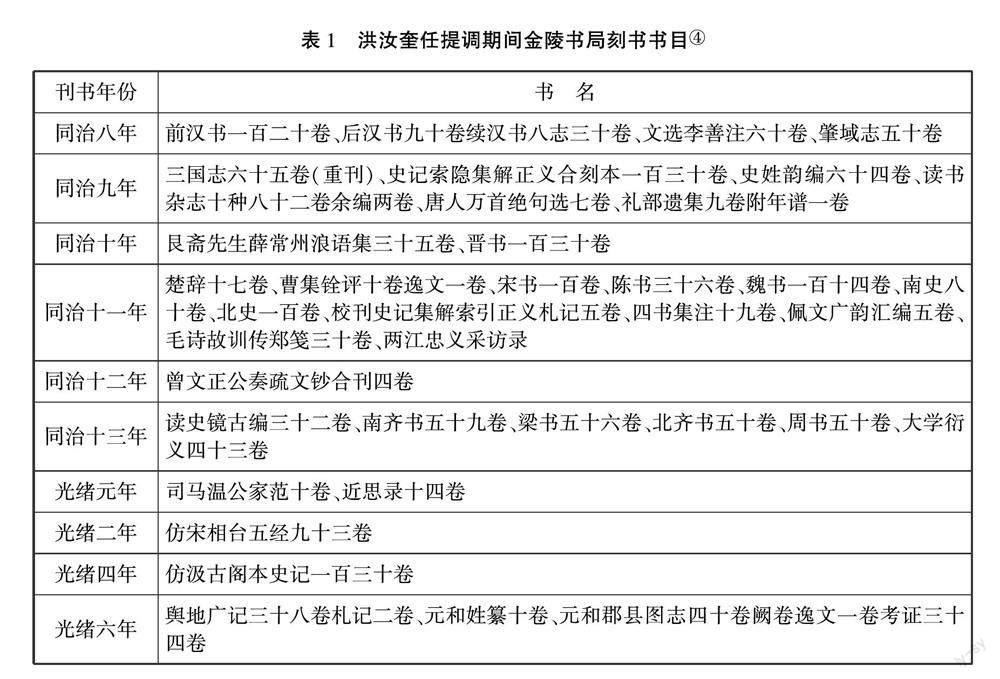

历史回溯中极负盛名的金陵书局共计经营了四十五年。前后刊刻书籍共计98种(不含重刊本、不含子目、不含合售本),按四部分类则丛书1种、经部27种、史部34种、子部21种、集部15种【兰秋阳:《金陵书局刻书书目考证》,《中国典籍与文化》2018年第4期。】。洪汝奎任“提调”的十多年,刻书出版量为历任主事之最。这其中虽不能不考量社会文化背景和书局的自身规划带来的直接影响,但是依然不妨碍我们从产出成果角度认为,洪汝奎主理期间是金陵书局最为辉煌的阶段之一。其间,金陵书局所出书不少于目前数据可收集到的三十八部【该数据仅以金陵书局主持刊刻为标准,不以出资方式为参考取舍。】,具体年份及书名如表1所示:

可见,在同治年间,书局主要刊刻经史类,这与其时书局初创的目的同步,皆为挽救因内乱而造成的文化危机,对儒家学术体系的极力“抢修”。金陵书局在“五局合刻”中承担的其中十四史(《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》《南史》《北史》)也集中在同治年间刊行,这一时期是书局的黄金期,既因中央重任在肩,亦需书局同仁配合实现高质量产出。光绪年间金陵书局的刻书侧重转向了历史地理学类书籍,而产出较同治年间明显减少,这与曾国藩逝世后书局人员流失、经费欠缺有直接关系。

(三)命运转向:洪汝奎面对的书局经费困局

晚清地方官书局虽有士绅捐助、销售营收的款项,但主要还是依赖于官方拨款。晚清地方书局只是临时性的机构,并不属于官方的正式建制,朝廷并未设立专门的款项【王晓霞:《纲维国本:晚清官书局研究》,江西高校出版社2018年版,第109页。】。张文虎日记中有记载:“周缦老自李宫保处来,言所拟章程皆如议,准七月初开局。此费出自盐务余款,每年约可六千金,每月五百金。”【张文虎:《张文虎日记》,上海书店出版社2009年版,第53页。】这表明地方财政的闲款是书局经费的主要来源,非稳定的款项拨给成为书局后期因经费不足导致刊刻计划难以落实的隐患。

地方督抚大力促成的局本《二十四史》刊刻重任对资金的依赖不言而喻。在曾国藩给马新贻举荐洪汝奎主持合刻《二十四史》的信中,对书局的财政拨款特有说明:“惟金陵一局并未筹定有着之公款……应请阁下筹一闲款,源源拨济。其薪水用款与苏、浙两局互相核对,以期不甚悬殊。”【〔清〕曾国藩:《曾国藩全集·书信》(九),岳麓书社2011年修订版,第581—582页。】同治九年二月初四曾国藩在复洪汝奎的信中也对洪忧心的经费问题有所回应:“局中存款已尽,毂帅近于靖江溢课项下拨款接济,将五千两用罄之后,想可源源提拨。经费渐增,即工匠皆可访觅能手,至以为慰。”【〔清〕曾国藩:《曾国藩全集·书信》(十),岳麓书社2011年版,第138页。】其时,书局的经费在督抚的费心筹谋下尚可周转。

经费是地方官书局刊刻书籍质量的重要保障,对金陵书局而言,经费问题的显现恰是书局开始走向没落的主要原因之一。洪汝奎与曾国藩、张文虎的往来信件中常常透露着对书局经费困境的忧虑。

同治十二年(1873),洪汝奎给张文虎的信件中表达了因经费不足书局事务难以为继的实况:“局书自运库停拨经费后,仅续成南北朝各史及《史记集解》。近又翻雕岳‘五经至周秦诸子,久议校刊,缘局款不充,未敢轻于从事。承示唐府所藏《管子》两善本,已向唐世兄索观,正好留为校样之用。张仁翁处曾托抄瞿府宋本,尚未寄下。《内经》王注容俟集资捐办。近日刻匠顽劣,动手辄不能如意,加以经费短绌,往往有初鲜终。古书刊传之多寡迟速,殆非偶然。”【俞冰:《名家书札墨迹》第四册—第五册,线装书局2007年版,第169—170页。】因经费掣肘而导致刊刻难以推进,作为书局主事之人洪汝奎的无奈与不甘或可想见。

曾国藩逝世后,书局的经费问题更加严峻。“(汝奎)供役秣陵,诸叨平适。书局事件循旧办理,惟运库自同治十一年以后即未拨解分文,所有员友薪水、写刻工费、续购纸张等项全赖书价周转以资接济,局款甚觉支绌,去冬从方伯处筹商二千金刊刻仿宋五经,约七八月间可以竣工。承属代购之书,已饬照单将本局及桂香翁处发售各种贮备齐全,分装板箱三口竹箱一口,价值即就原单分晰注明,并另开收支洋钱清账一纸,计以收抵支仍不敷钱三千四百二十二文,弟已垫付。”【俞冰:《名家书札墨迹》第四册—第五册,线装书局2007年版,第172—173页。】参见洪汝奎给张文虎的信札内容,失去盐务拨款的主要支撑,书局需要依赖微薄的书价来弥补局款亏空。

至光绪四年(1878)《史记》竣刊,前后历时九年,《二十四史》的刊刻顺利付梓,各局版片刻毕后汇集到湖北书局进行印刷发售。一直主理局务的洪汝奎也一直因经费周转艰难而忧心。到了光绪七年(1881),书局的境况更显惨淡。洪汝奎致信张文虎,信中坦言:“书局新刊《史记》,今春始行出书,惟刻手甚劣,殊不惬意。局中久缺拨款,故未敢议多刻书籍。去岁议刊《元和郡县》《元丰九域》《太平寰宇》三书,嗣仅以《九域志》发刻,馀尚未动工,无米为炊,时时捉襟露肘。友朋捐刻之书,又以弟俗冗异常,无暇理料,不免束阁,内疚殊深。”【俞冰:《名家书札墨迹》第四册—第五册,线装书局2007年版,第175—176页。】书局此时已然难掩没落局势。

据《泾州老人洪琴西先生年谱》记载:“先生自己巳年接办书局提调以来,将局中分认《史》《汉》等史,并随时奉敕刊刻经子各书,次第刊成。其行世较稀之书,另筹捐款刊印,不动书局正款。历经照章办理,凡十有二年。”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第331页。】官方拨款不稳定,作为书局的提调,洪汝奎为了书局发展倡议并积极筹措捐款,希望以此进一步带动官员士绅的参与。这一点洪氏年谱中亦有记载:“同治十年十月呈报松江府杨守(原文注:永杰)率属捐廉购书存学并请核示以便移会各属仿照办理。”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第306页。】“先生与寓宁皖绅公同捐购金陵局刊经史,并商刘省三军门捐购《通志堂经解》《佩文韵府》,致书皖臬孙琴西同年请并储敬敷书院。”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第319页。】

作为书局提调的洪汝奎在经费困局里挣扎,伴随着晚清裁撤局所政策的压制,书局的发展命运已然不是个体能够肩负的。光绪六年(1880),奉上谕:“两淮盐运使员缺,着供洪汝奎调补。钦此。”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第331页。】至此,洪汝奎不再任书局“提调”一职,程雨亭太守(原文注:仪洛后官山西按察使四品京堂)接管了相关事务。在金陵书局专职十多年之后洪汝奎调任两淮盐运使,这一调动逻辑也映射了书局经费与盐务款项的关联。在晚清财政系统中盐务尤为特殊,盐政拨款是地方财政的重要来源,金陵书局中的历任提调也多与盐务系统有所关联。洪汝奎后迁任两淮盐运使,补任提调的程仪洛于光绪二十六年(1900)也补位了两淮盐运使。

洪汝奎离任后便居住在扬州城内,“略亲书卷,意味甚适,盖二十余年来无此宽闲境地”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第340页。】。离开官场后的洪汝奎回归了最接近纯粹文人的雅致生活,读书写字闲逛山水。时年五十八岁的洪汝奎在回顾为官几十载时,自言:“官不可不清,能清矣又不可傲,清而傲,取祸之道也。凡作官以立心为第一事,到不能两全时宁失官无负心,苟负心以全官,独不为子孙计乎?”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第340—341页。】类比洪氏年谱中记载:同治十一年正月初五日“会文正公过先生所谈,先生出,见诸子呈阅诗文,文正公赞美并勖以读书立品勿坠家声焉”【北京图书馆出版社影印室辑:《晚清名儒年谱》第九册,北京图书馆出版社2006年版,第306页。】。于此可见,曾氏的过往所言一定深刻影响着洪汝奎的价值取向,为官与研学皆在不负本心不坠家声。

三、结 语

从个体层面而言,五局合刻《二十四史》是洪汝奎参与金陵书局命运发展的重要起点,他以政务要求为行动目标,在学术交游中明确并践行着自己的刻书旨趣,又在经费困局里目睹了书局渐趋没落的走向。名臣倡导在前,有识之士辅翼在后,方有地方人文隆盛。官书局作为重要的文化平台给洪汝奎等文人智士提供了为政为学的理想伸展空间。以政事实践、学术旨趣汇集成的命运共同体对晚清地方学术的传承贡献了诸多力量。刻书是“洪汝奎”们达成政治与文化追求的重要渠道,也是这群地方知识精英实现文化认同的集中体现。

从时代层面而言,晚清时期的地方官书局是封建政权维护统治地位的文化手段,也为恢复地方文教、传承学术文化做出了积极贡献。正如朱士嘉在论及官书局功用时认为:“(官书局)是一位传布文化,普及教育的无名英雄;少数珍藏秘笈,经他一来,便可人手一册了,通常‘纸贵洛阳的,经他一来,便‘价均从廉了。而且,那里的书籍,都经过通人达士的校勘,讲起版本来,也很可靠。”【朱士嘉:引言,《官书局书目汇编》,中华图书馆协会,1933年,第2页。】官书局刻书活动以“政事要求”为前提,以“学术需要”为导向,是中央主导、地方筹划的重要文化實践活动。

晚清學术的发展与地方书局、地方学人的刻书活动关联紧密。以个体实践的视角对官书局内部运作进行考察,既可以看出个人对书局发展付诸的努力,也可以见证书局命运在政权转移中的机遇与困境。离开官书局的刻书者留下了知识重建的宝贵成果,退出历史舞台的地方官书局始终是理解时代变迁的缩影。

〔作者刘亚玲,安徽大学新闻传播学院2020级博士生;刘洪权,安徽大学新闻传播学院教授〕

Book Engraving Mechanisms and Directions by Official Publishing Agencies in the Late Qing Dynasty: A Study on Hong Rukui, Supervisor of Jinling Publishing House

Liu Yaling & Liu Hongquan

Abstract:The central and local governments during the late Qing dynasty relied heavily on the operation of official publishing agencies as a cultural practice to maintain their political power. Present research is mainly centered around historical research, and textual research on publications. There are scant studies on the internal workings of the official publishing agencies. An efficient way to start investigating the internal framework of official agencies is to look at those who were active participants in its management. As a result, this paper takes a closer look at Hong Rukui, who served as the supervisor of Jinling Publishing House at its heyday, and his publishing activities. A glimpse of his personal merits and shortcomings in the context of the development of local official agencies can be obtained as the paper discusses his interaction with the staff of the agency, his practice of collating classics and history books, and his efforts in developing the official agency.

Keywords:official publishing agency, Jinling Publishing House, book engraving, Hong Rukui