应用性信息素迷向技术防治二化螟的效果

2023-03-27唐善军罗利成高杜娟徐海涵佀小庆戴耀擎

曾 云,唐善军,罗利成,高杜娟,徐海涵,佀小庆,周 斌,戴耀擎

(1.湖南省水稻研究所,农业部长江中下游籼稻遗传育种重点实验室,湖南 长沙 410125;2.武冈市农业农村局,湖南 武冈 422400;3.安仁县农业科学研究所,湖南 安仁 423600)

二化螟是我国水稻最常见、危害最严重的害虫,在我国所有水稻生产区域均有为害,且在水稻整个生长周期都持续造成危害。目前,防治二化螟的主要手段还是化学农药防治,但长期大量不合理使用农药,易导致二化螟抗药性增强,同时也增加了稻谷中的农药残留,对生态环境和人类健康都产生不良影响。因此,应用安全、高效的绿色防控技术防治水稻二化螟,对降低环境污染、保障生命安全有着重要的意义[1]。

昆虫性信息素生物防治技术是近年来国内外倡导的一种用于害虫可持续治理的绿色防控技术,其原理就是利用人工合成模拟昆虫分泌的化学性信息素物质,配合相应的装置,干扰破坏昆虫雌雄个体间化学通讯交流系统,降低雌雄交配繁殖概率或下一代虫口密度,达到实现控制害虫种群的目的[2-9]。为探究人工合成的二化螟性信息素的防控效果,笔者于2021 年在湖南省武冈市应用基于性信息素的迷向技术(交配干扰技术)开展了大面积防治水稻二化螟的试验,以期为水稻二化螟的绿色防控提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

人工合成的性信息素片(混合制剂),其活性成分为Z-11-十六碳烯醛、Z-13-十八碳烯醛和Z-9-十六碳烯醛,由Provivi 公司提供。92%乙酰甲胺磷(安道麦股份有限公司)、3.2%阿维菌素(湖南新长山农业发展股份有限公司)、28%虫螨茚虫威(湖南大方农化股份有限公司)和10%三氟苯嘧啶(美国科迪华公司)购自于武冈市农资店。二化螟诱捕器由武冈市农业农村局提供。

1.2 试验地点及基本情况

试验地点位于湖南省武冈市的邓元泰镇六坪村,试验地GPS 定位坐标为东经110.551 875°、北纬26.675 561°。整个试验区面积为133 hm2,选取其中3 个地块分别编号为T1、T2 和T3,每个地块6 hm2,作为试验处理区。在距离试验处理区200 m外的地方选择另一地块编号为T4,进行诱蛾量调查,以作参考。为降低性信息素挥发的影响,将性信息素放置在田块的下风或侧风处,并保持试验地块之间的间距大于180 m。试验区距其他灯光诱捕器的距离大于500 m,试验地周边为水稻田,试验地块距非耕地的距离大于50 m。

试验地均种植同一水稻品种(玖两优黄华占),且播种、移栽日期差距≤5 d,采取机插和抛秧2种移栽方式。试验区施肥情况:移栽前5~10 d 施45%复合肥(N-P-K=15-15-15)25 kg/667m2作底肥;移栽后15~20 d 施45%复合肥(N-P-K=15-15-15)15 kg/667m2和46%尿素7.5 kg/667m2作追肥。整个试验区均使用28%虫螨茚虫威和10%三氟苯嘧啶防治稻纵卷叶螟和稻飞虱。农药防治区使用92%乙酰甲胺磷和3.2%阿维菌素防治二化螟。

1.3 试验设计

试验共设7 个处理:T1a,1 次性信息素+农药防治;T1b,1 次性信息素;T2a,2 次性信息素+农药防治;T2b,2 次性信息素;T3a,农药防治;T3b(CK),空白对照,不进行二化螟防治;T4a,周边农户农药防治。每个处理面积为3 hm2,处理T1a 和T1b 安排在T1 地块,处理T2a 和T2b 安排在T2 地块,处理T3a 和T3b 安排在T3 地块,处理T4a 安排在T4 地块。

性信息素片悬挂间距为22.3 m,悬挂高度为水稻冠层最终高度(离地面约1.0 m),按20 片/hm2在试验区域均匀放置。T1 地块在移栽后第5 天(7月27 日)进行1 次安装;T2 地块的第1 次安装同T1,并于42 d 后更换1 次性信息素片。针对二化螟的农药防治,分别在2021 年8 月9 日和9 月10 日用无人机施药2 次,用药量为说明书推荐用量。T4地块由当地农户自行管理,采取当地习惯进行种植管理及施药。

1.4 诱捕器安装及诱蛾量调查

诱捕器与信息素片于同天安装,T1、T2、T3地块安装诱捕器1 个/ hm2,每处理3 个诱捕器,即3 重复。在性信息素片安装后每7 d 调查1 次诱捕器的二化螟诱蛾量[即分别在8 月3 日、8 月10 日、8月17 日、8 月24 日、8 月31 日、9 月7 日(性 信息素片安装第42 天)、9 月14 日、9 月21 日、9 月28 日和10 月5 日进行诱蛾量调查],同时更换新的粘虫板,直至水稻收获,诱芯每3 周更换一次。在T4 地块安装3 个诱捕器,每个诱捕器相距180 m 以上,该处理只作诱蛾情况参考。迷向技术对二化螟的诱控防治效果通过干扰率来表现,干扰率(%)=(1-处理区诱蛾量)/对照区诱蛾量×100,公式中的对照为T3b 处理。

1.5 枯鞘率、枯心率调查

在安装性信息素片后,每隔14 d 进行1 次二化螟危害情况调查。每个处理随机选取40 点,每10点数据做1 次重复,每取样点调查10 株,统计枯鞘、枯心(白穗)情况。在8 月10 日、8 月24 日和9 月7 日调查二化螟为害产生的枯鞘率;在8 月24 日、9月7 日、9 月21 日、10 月5 日调查二化螟为害产生的枯心率(白穗数)。用枯鞘率或枯心率计算各处理的防效,防效(%)=(1-处理枯鞘率或枯心率)/对照枯鞘率或枯心率× 100,公式中的对照为T3b处理。

1.6 试验区域水稻测产

水稻收获当天,及时对各处理进行测产。测产时采取五点取样法,每个点面积1 m2。称量湿谷重量,按13.5%含水量计算折合产量。

1.7 数据处理

采用Excel 2010 和DPS 19.05 软件对试验数据进行整理和分析。

2 结果与分析

2.1 各处理诱捕的二化螟成虫数量及性信息素的干扰效果

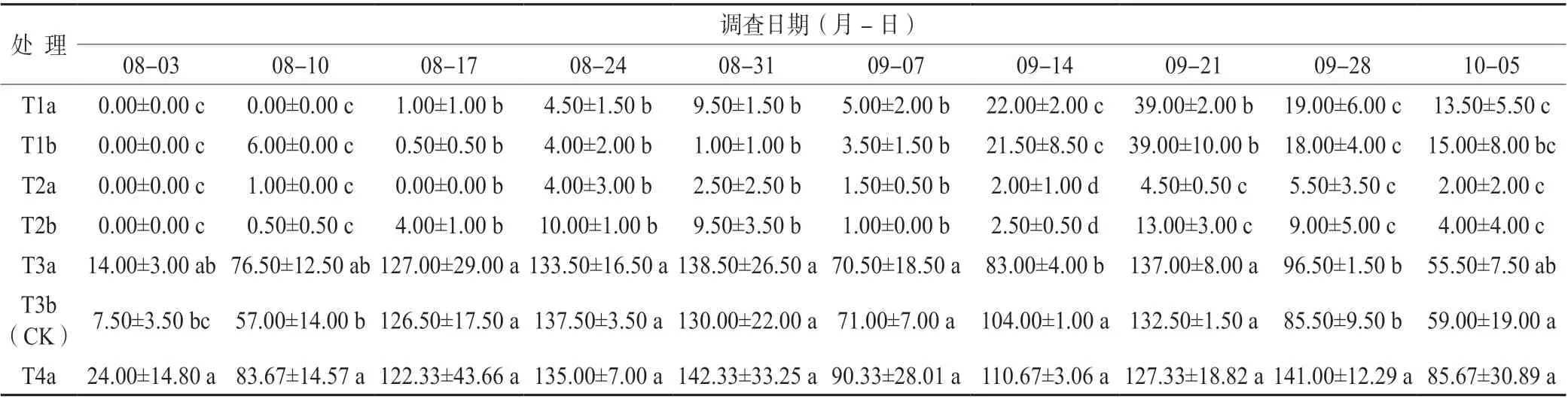

从性信息素安装后诱捕器诱捕的二化螟成虫数量(表1)来看,各调查时期T1、T2 处理区的诱蛾量均明显少于T3 和T4 处理区,且差异达显著水平(P<0.05),说明性信息素能够有效干扰二化螟成虫的繁殖行为,显著降低田间二化螟雌雄成虫的交配比率。T1a 与T1b 处理间、T2a 与T2b 处理间的二化螟成虫诱捕数量均无显著差异,说明性信息素对二化螟成虫交配的干扰效果较好,是否增加农药防治对干扰效果无影响。

由表2 可知,安装性信息素后的前42 d,T1 与T2 田块间的二化螟成虫诱捕数量无明显差异,干扰率均可达95.00%以上。调查发现,从安装性信息素后的第49 天(9 月14 日)起,T1a 和T1b 处理诱捕的二化螟成虫数量稍有上升,其中9 月14 日和9月21 日诱蛾量显著高于T2a 和T2b(表1)。这说明性信息素片的效果在安装后的第49 天开始下降,但仍具有较强的干扰作用,因为T1a 和T1b 处理该时段的诱蛾量仍显著低于非性信息素片安装区(T3a、T3b),而且安装后49~70 d(即表2 中的后28 d)性信息素的干扰率仍可达75.00%以上。

由表2 可知,T2 处理区在更换性信息素片后(后28 d),其诱捕的二化螟成虫数量仍然保持较低水平,显著低于T1 处理区,干扰率达92.00%以上,说明更换信息素片能有效保持较强的干扰效果。从70 d的总干扰率来看,T2a 和T2b 分别比T1a 和T1b 高出9.94 和6.04 个百分点,其中T2a 处理的干扰率最高,总干扰率达97.47%。

表2 各处理在试验不同阶段对二化螟的干扰效果

从T3a 和T3b 诱捕的二化螟成虫数量(表1)来看,T3b 的诱捕量除了在9 月14 日显著高于T3a(P<0.05)外,其余各时期均无显著差异,表明使用92%乙酰甲胺磷和3.2%阿维菌素防治二化螟对于田间二化螟成虫数量的影响不大。虽然试验设计采取了隔离措施来降低处理间的相互影响,但迷向技术的干扰可能还是会降低空白对照区(T3b 处理)的二化螟成虫量。

从T3a 和T4a 诱捕的二化螟成虫数量(表1)来看,T4a 的诱蛾量在9 月14 日和9 月28 日显著高于T3a(P<0.05),其余时期无显著差异,但这2 个处理诱蛾量均显著高于性信息素干扰处理区。

表1 不同处理各时期诱捕的二化螟成虫数量(只)

2.2 二化螟田间危害调查结果

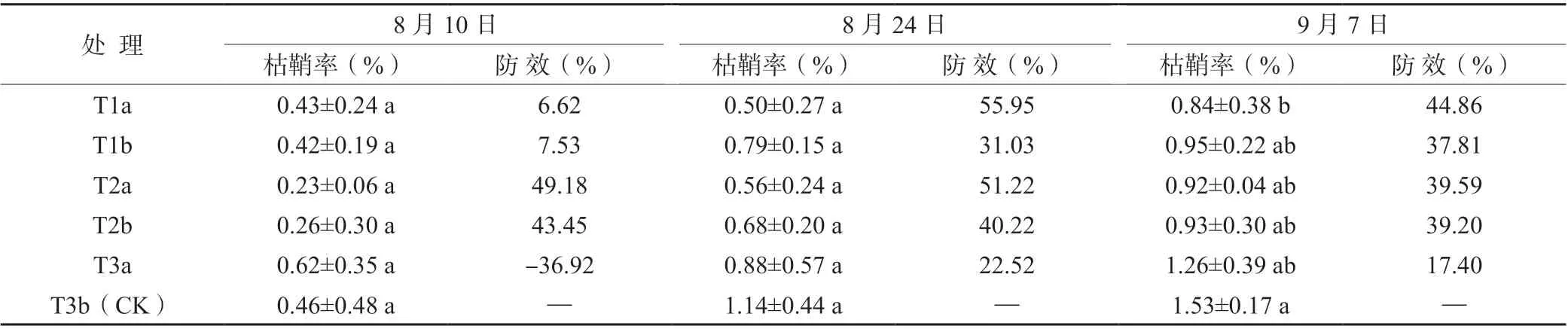

从8 月10 日—9 月7 日调查的枯鞘率结果(表3)来看,各处理间差异不显著,但安装性信息素的T1 和T2 地块枯鞘率相对较低。而且从防效来看,安装性信息素的防效较高,例如8 月24 日,T1b 和T2b 处理(仅采用性信息素防治)的防效达31.03%~40.22%;T1a 和T2a 处理(采用性信息素+农药防治)的防效更好,达51.22%~55.95%;而T3a处理(仅采用农药防治)的防效仅22.52%。8 月10日调查时,T2a 和T2b 处理的防效较好,但T1a 和T1b 处理的防效不佳,性信息素防效表现不稳定,这可能是由于T1 地块前期有少量二化螟幼虫已钻进稻株,性信息素起效仅干扰了后期的成虫所致。此外,性信息素处理(T1、T2)的地块枯鞘率和防效明显优于非性信息素处理(T3)。

表3 各处理的田间枯鞘率及防效

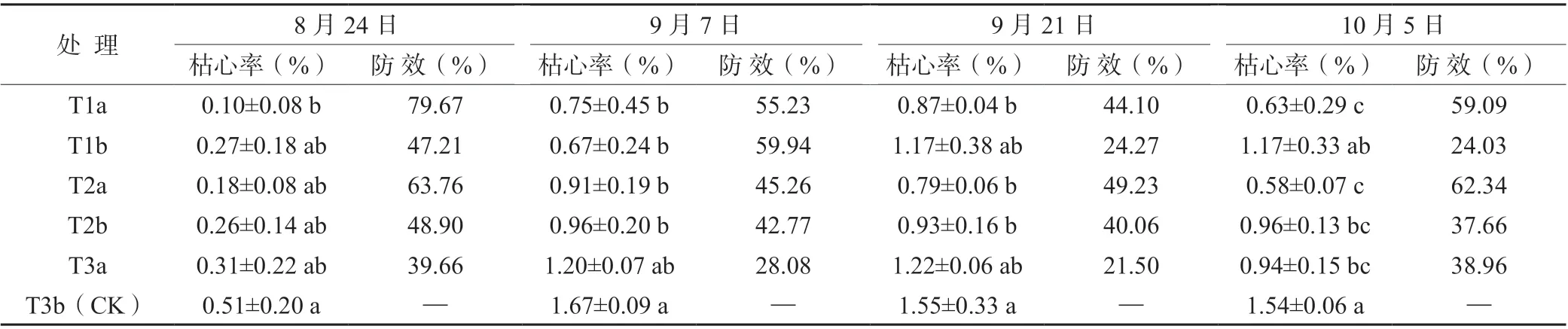

从表4 可以看出,8 月24 日T1a 处理的枯心率显著低于空白对照(P<0.05),防效达79.67%;9月7 日调查时,采用性信息素防治的4 个处理(T1a、T1b、T2a、T2b)的枯心率均低于非性信息素防治区(T3a、T3b)。

单独分析T1b 处理(1 次性信息素防治)的枯心率(表4)可知,9 月21 日和10 月5 日防效明显下降,可能是由于性信息素安装时间过长,干扰作用下降所致。但T1a 处理(1 次性信息素+农药防治)的防效相对较稳定,防效保持在44.10%~79.67%之间。而T2 地块在9 月7 日更换了新的性信息素,故其防效仍能保持稳定,这也表明性信息素施用一段时间后其干扰作用会有所下降。对比T2b 和T3a处理的枯心率可知,前期仅用性信息素防治二化螟其效果优于该试验所选农药的防治效果,但成熟期(10 月5 日)二者的防效相当。而T2a 处理(2 次性信息素+农药防治)的防效明显优于T2b 处理(2次性信息素防治),也是所有处理中防效最好、效果最稳定的,在成熟期(10 月5 日)的防效仍达62.34%。

表4 各处理的田间枯心率及防效

2.3 各处理水稻测产情况

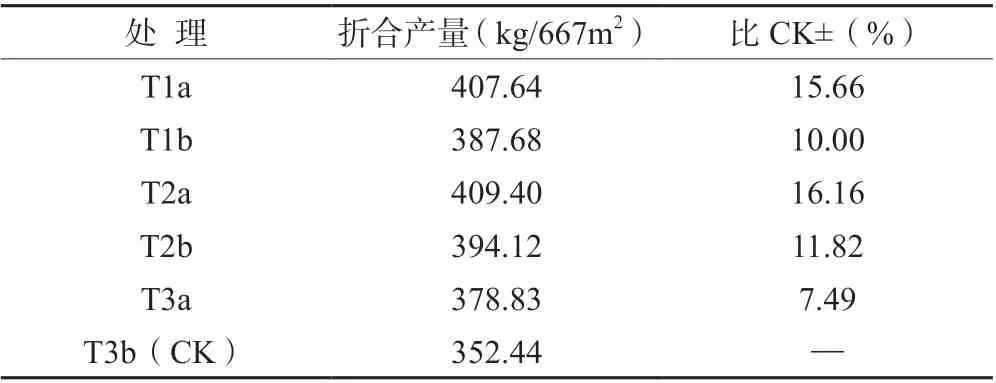

由表5 可知,与空白对照(T3b)相比,其他处理的产量都有所增加,采用性信息素防治的处理增产均在10.00%以上,其中T1a 和T2a 处理的增产率在15.00%以上,说明性信息素能有效干扰二化螟繁殖产卵,降低其对水稻的危害,间接增加水稻产量。

表5 各处理水稻的测产情况

3 结论与讨论

试验结果表明,在田间安装性信息素能够有效干扰二化螟成虫交配,降低田间二化螟成虫的诱捕量;单独使用性信息素就已经有较好的防治效果,安装后0~42 d 的干扰率可达95.00%以上,效果好于杨辅安等[2]的研究。研究还发现,性信息素使用45 d 后,其干扰效果有所下降,可在第1 次安装后的42 ~ 45 d 更换新的性信息素,以保证稳定的防治效果,减少二化螟对水稻的危害,进而增加水稻产量。

与空白对照相比,防治区的二化螟成虫诱捕量明显降低,但仅采取性信息素防治的处理区,其二化螟成虫诱捕量与采取性信息素+农药防治的处理区无显著差异,这可能是性信息素使试验大区域内二化螟基数下降所致,或者也与试验所选药剂对二化螟的防治效果不佳有关。

从枯鞘率和枯心率来看,使用该性信息素能有效降低二化螟的危害。使用性信息素的防治效果与农药防治效果相当,但二者结合使用效果更好。在水稻大面积生产时,如采用性信息素迷向技术来防治二化螟,仅需再施用1~2 次农药,就能取得非常好的防治效果。与常规农药防治需施用4~5 次相比,性信息素迷向技术能大大减少农药的使用、降低环境污染、减缓二化螟抗药性,并提升稻米质量安全。该试验结果与Chen 等[9]在我国吉林省开展的研究结果类似。

武冈市2021 年二化螟为一般发生年份,该研究发现单独使用性信息素来防治二化螟的效果与农户常规用药的效果相当,甚至优于农户常规用药的效果。但对于二化螟重发生年份,能否达到理想效果,还有待验证。

该性信息素在田间操作布置容易,用工少,可为农户带来较好的经济收益。但需在较大面积范围使用,才能取得较好的效果,比如在一个自然村内使用,这就需要发动种粮大户或合作社来操作实施,或者由当地农业主管部门牵头推广实施。