汉代画像石产业链研究

2023-03-25杨爱国

杨爱国

(山东博物馆)

倡导手工业考古研究的白云翔指出:“画像石、画像砖、壁画等有关手工业生产图景的描绘——尽管有一定的艺术夸张和‘变形’,但它们是理解和复原手工业的生产流程和场景必不可少的形象资料。”[1]事实上,画像石和画像砖本身就是手工业产品[2],之所以从前我们很少将画像石纳入手工业来研究,与我们的传统观念有关。采石主要是用来做建筑的,而我们的观念里,中国建筑以土木为主,埃及、希腊、罗马等地的建筑才以石材为主。不可否认,这是客观存在的事实。但以土木为主,不等于不用石材,现存中国最早的地面建筑——山东长清孝堂山石祠,就是一座东汉时期的石建筑。事实上,汉代为我们留下了数量可观的石椁、石棺、石墓、崖墓、王陵塞石、石祠、石阙、石碑、石象生、石案等文物,所有这些都是当时石作手工业留下的产品,因此,我们理应将其纳入手工业考古的范畴,对当时的石作手工业等进行相关研究。基于此,本文拟结合考古发现与汉代画像石榜题文字,从手工业考古的角度对画像石产业链作一探讨。

本文试图在手工业考古视野下,努力以产业链的眼光,考察汉代画像石从采石到消费的全过程。尽管其中有些方面,如建造过程,因缺少资料,难以说的比较清晰,仍然将其纳入讨论,做一些推测,保持整个链条的完整性。

一、选山采石

画像石加工首先需要原材料,因此它的第一步是采石。虽然山地在我国分布很广泛,但不是什么山上的石头都可以作为石材开采使用的,因此,在开采石材前要先到山上考察,看是否有可以开采的石头。山东嘉祥元嘉元年(151年)《从事武梁碑》在称赞武梁子孙的孝道时就说到:“孝子仲章、季章、季立,孝孙子侨,躬修子道。竭家所有,选择名石,南山之阳,擢取妙好,色无斑黄。”[3]这里的“南山之阳”极有可能是武氏墓地南面的武宅(翟)山。所谓“选择名石,南山之阳,擢取妙好,色无斑黄”,就是在南山之阳选择到了好的石材。

山东东阿永兴二年(154年)芗他君祠堂题记里说:“取石南山。”[4]因芗他君祠堂早年被毁,仅存一立柱现藏故宫博物院(图一),原祠位置不得而知[5],题记中的南山是确有所指,还是一个泛称,已不可考。

图一 故宫博物院展出的东阿芗他君祠堂石柱

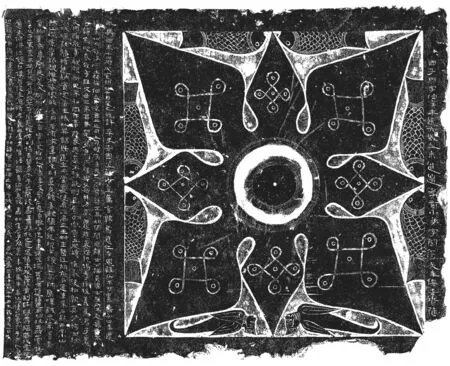

山东嘉祥宋山永寿三年(157年)许卒史安国祠堂题记里说:“采石县西南小山阳山,琢砺磨治,规矩施张。”[6](图二)宋山所在的嘉祥县是南宋绍兴十七年(1147年)析巨野、任城二县地设置的,题记里的“县”是汉代的金乡县,东汉名人范式就是金乡县人[7]。“县西南”是金乡县城西南,还是金乡县西南部,因未在当地做采石场遗址调查,暂不知。

图二 山东嘉祥宋山永寿三年许卒史安国祠堂题记拓片

金石学家虽然关注画像石,但他们关注的是画像及其榜题,对石材的来源并没有人关注过。关注石材的来源是从考古学家开始的。曾昭燏等在写《沂南古画像石墓发掘报告》时就曾注意到北寨村画像石墓的石材有石灰岩、砾岩、砂岩等,这些石材都出于村东界湖山,直到20世纪50年代,当地还在开采[8],汉代采石场应早就被破坏无存了。

国内较早发现的汉代采石场是广东番禺县莲花山采石场。据专家研究,广州西汉南越王墓的石料并非就地开采,建造墓室的石料与20海里以外的番禺县莲花山采石场的石材岩性相同,石料通过水路运到广州的象岗南越王墓所在地[9]。

继莲花山发现汉代采石场之后,江苏徐州发现汉代采石场,只是采石不是用来做石椁或石室墓的建筑材料,而是用作楚王墓的塞石[10]。在徐州狮子山西汉楚王陵的墓道中发现有采石遗迹,这是较早发现的西汉王陵塞石采石遗迹,采石平台西侧还有一块断成两截的基本完成的塞石[11]。江苏徐州土山汉代采石场遗址位于市区南部云龙山北麓(图三)。遗址南北长200、东西宽150米,面积约30000平方米。共发掘清理采石遗迹64处,其中采石坑57处、石坯坑5处、未完成坑1处、石渣坑1处,另有刻字1处、墓葬两座等。遗址还发现采石工具宽錾、扁錾、凿、楔、锸和建筑材料、陶器等。发掘者认为采石场的年代为西汉时期,是为徐州西汉楚王陵服务的采石场,主要采王陵塞石[12]。2011年末至2012年初,为配合基建工程,徐州博物馆对原编号IV区南边进行了发掘,又揭露出一片采石遗迹,除新发现5个采石坑外,还发现多处大小不等的平台及很多台阶,不少台阶即分布在平台下。耿建军结合采石遗迹和楚王墓的封填情况,对徐州西汉楚王墓的塞石开采和加工工艺,以及塞石的封填技术进行了研究[13]。

图三 江苏徐州汉代采石遗迹分布图

近年,在山东滕州柴胡店镇母祖山发现汉代采石场。据当地地质专家研究,官桥镇官桥村南汉代墓地的部分石材来自母祖山采石场[14]。母祖山汉代采石场遗址山体立面有数百米长,山脚下的平面也有采石留下的坑,凿出的石材轮廓线、楔窝等(图四),山崖边堆积的石渣中有开采时的废料,有的可以看出是拟做石椁板的残块。历经两千年的风雨,今天我们已经无法根据遗存下来的采石遗迹、废料、画像石墓中的成品研究当年采石的成品率。

图四 山东滕州柴胡店镇母祖山汉代采石场遗址

嘉祥县的石材丰富,产业发达,不仅供本地使用,建造了著名的武氏墓群等汉代画像石建筑,还远运它地,如梁山薛垓墓地的石椁板材,发掘者根据石材鉴定以及鲁西南石灰岩山丘的分布认为,它们多来自50千米之外的嘉祥石灰岩产地[15]。白云翔根据有的石椁板上遗留有石作工匠书写的墨书编号,认为石椁是在其他地方制作后运到墓地进行组装的,暗示着在石材产地有专门制作丧葬用石椁的作坊[16]。从滕州母祖山汉代采石场遗迹看,还有另一种可能。薛垓墓地汉代石椁墓的石板是在采石场开采时就确定了规格,开采后编号直接运到墓地,中间没有再经专门的石材加工作坊。不刻画像的,运到后就下墓圹建石椁;刻画像的则在墓地现场或附近刻完画像后再下圹建石椁。

就目前已经发现的采石场与墓室建筑的距离看,除了徐州狮子山西汉楚王墓的部分塞石是就地开采的外,大部分采石场与石材使用地之间有一定距离,需要通过陆路或水路运输,才能把石料运到使用现场或加工作坊。无论如何,我们要把这些采石场遗址纳入手工业作坊遗址的范畴进行调查、发掘、研究[17],才能使我们对汉代采石、加工、使用等的产业链有更加清晰的认识。

二、雕刻画像

石材从山上开采下来之后,需要经过精细加工,如凿磨平整,雕刻画像,才能成为一件可用的画像石建筑构件。工匠加工石材需要专门的场所,而加工的内容除了将石材凿治、打磨平整外,就是“雕文刻画”。以下分而述之。

(一)加工场所

根据画像石榜题等相关文字记载,一般量身定造的画像石建筑应是在墓地现场加工、雕刻完成后,就地安装的。从武氏阙铭和武梁碑的记载看,武氏阙、石狮子和武梁祠应是这样的产品,“良匠卫改”和孟孚、李弟卯、孙宗等工匠是武氏家族雇来的。东阿芗他君祠堂、莒南东兰墩孙氏阙[18]等也应是在墓地现场加工的产品。

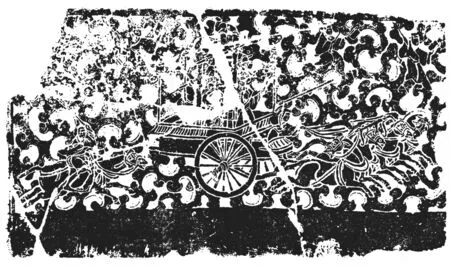

河南密县打虎亭汉墓填土中的废料表明,建筑这两座墓的石材可能是在墓地加工的。密县打虎亭1号墓的墓道填土中发现80多块画像石构件残块,有屋顶(或阙顶)残块、栌斗残块、石兽残块等。2号墓的墓道填土中发现60多块画像石构件残块,2号墓墓道中的残块有的比较大,如戏车画像石残长1.2、宽0.5、厚0.18米(图五)。大多比较小,如立熊引虎奔驰残块残长0.34、高0.32、厚0.09米。还有奔熊残块、乌龟斗怪虎残块、猴子骑鹳残块、立猴残块、猴子残块、鸮残块、牛抵残块、螃蟹斗野猪残块、立鹤残块、雄狮残块、二人残块、东王公与西王母乘凤车残块等[19]。安金槐认为它们是在加工两墓地面建筑石材构件时,因残损而废弃的[20]。由于在废料中未发现残损废弃的墓室建筑用材,因此,建造墓室的石材是在墓室现场加工的,还是在作坊加工好运到墓地安装的,不能遽断。

图五 河南密县打虎亭2号墓墓道中残戏车画像石

沂南北寨村墓、安丘董家庄墓[21]、临沂吴白庄墓[22]、密县后士郭墓[23]等大型画像石墓的石材都有可能像打虎亭汉墓一样,是在墓地现场加工、雕刻的,它们可能是预作寿藏的丧葬建筑[24]。

山东嘉祥宋山、南武山等祠堂构件很可能是在专门的石材加工作坊完成,它们大小相当,主题内容类似,使用的丧家也都是社会下层,无需预作寿藏,将死去的亲人下葬之后,只要还有“余财”,又想表达孝心,就可以到石刻作坊去选料、购买,并请工匠帮助运到墓地安装建造,一座祠堂就完成了。

(二)加工过程

从山东东阿铁头山芗他君祠堂题记文字可知,有些画像石雕刻之前,有专门的画师负责起稿。该题记在介绍参与芗他君祠堂建造的人员时提到“画师高平代盛、邵强生”,他们应该是石材加工好之后负责在石面上起稿的。

有些画像石在雕刻完成后,绘上彩。山东沂南北寨村墓、河南南阳陈棚墓[25](图六)、陕北数座画像石墓[26]以及四川中江塔梁子画像崖墓[27]都留存有上彩的遗迹。这上彩的工作可能也是由负责起稿的画师完成的。

图六 河南南阳陈棚墓立柱彩色画像

有些工匠可能既负责起稿,也负责雕刻上彩,如建造武梁祠的“良匠卫改”,建造许卒史安国祠堂的“高平名工王叔、王坚”等。

另外,画像石还有与壁画共用的现象,即在一座墓室建筑中,既有画像石,也绘壁画,二者同时并存。如密县打虎亭2号画像石壁画墓和密县后士郭两画像石壁画墓。他们既可能是一个工匠作坊独立完成,也可能是不同的作坊合作完成。即使是画像石墓,也有可能是两个不同的作坊合作完成的,曾蓝莹就注意到安丘董家庄画像石墓内两种不同的画像风格可能有两个不同的来源[28]。

对于画像石而言,加工过程中最重要的一步是雕刻画像。具体的雕刻过程,仅《从事武梁碑》里有廖廖数字:“良匠卫改,雕文刻画,罗列成行,委蛇有章。”据此,我们知道画像在雕刻前,先要布置好,然后才雕刻画像。另外,根据一些画像石上留下的墨线,我们推断画像在雕刻之前,有人先起稿,就是题记里说的“罗列成行,委蛇有章”,然后根据不同的雕刻技法,对画像进行雕刻,先雕物象轮廓,再刻相关细部。

画像石题记没有记录画像雕刻的过程,倒是记录了雕刻的内容。如山东苍山(现兰陵)城前村元嘉元年画像石墓题记(图七),完整地记录了墓内画像及其布局[29]:

图七 山东苍山城前村元嘉元年题记

元嘉元年八月廿四日,立郭(椁)毕成,以送贵亲。魂零(灵)有知,柃(矜)哀子孙,治生兴政,寿皆万年。薄(簿)踈(疏)郭(椁)中画:观后当,朱爵(雀)对游(仙)人,中行白虎后凤皇。中直柱,隻(双)结龙,主守中囗辟邪央(殃)。室上 (梁),五子舆,僮女随后驾鲤鱼。前有白虎青龙车,后即被轮雷公君。从者推车,乎(狐)梩(狸)冤(鵷)厨(鶵)。上卫(渭)桥,尉车马,前者功曹后主簿,亭长骑左(佐)胡使弩。下有深水多鱼者,从儿刺舟渡诸母。便坐上,小车軿,驱驰相随到都亭。游徼候见谢自便,后有羊车橡(象)其(槥),上即圣鸟乘浮云。其中画橡(像)家亲,玉女执尊杯桉(案)柈(盘),局(束)稳杭(?)好弱兒(貌)。堂 (梁)外,君出游,车马导从骑吏留,都督在前后贼曹。上有虎龙街利来,百鸟共持(?)至钱财。其(梁)内,有倡家,生(笙)汙(竽)相和仳(偕)吹庐(芦),龙爵(雀)除央(殃)(鹤)噣(啄)鱼。堂三柱,中囗囗龙囗非详(祥),左有玉女与

(仙)人,右柱囗囗请丞卿。新妇主待(侍)给水将(浆)。堂盖(葱?),好中 (?)枼囗囗 (?)末有盱。其当饮食就天仓、饮江海。学者高迁宜印绶,治生日进钱万倍。长就幽冥则决绝,闭旷(圹)之后不复发。

从城前村墓的画像布局看,当年很可能是按照题记文字所述配置的,只是因为后人在使用该墓安葬自己死去的亲人时,不知出于何种原因,对墓室建筑做了小的修改,使题记中记载的部分画像石缺失,最大的可能是他们在打开元嘉元年墓时,发现墓室有局部损坏,于是又找来石材,对墓室进行了修补。

嘉祥宋山永寿三年许卒史安国祠堂题记则较为详细地记录了祠堂画像内容,只是没有像城前村墓那样写明画像布局:

调文刻画,交龙委蛇,猛虎延视,玄猿登高,狮熊嗥戏,众禽群聚,万狩云布,台阁参差,大兴舆驾。上有云气与仙人,下有孝友贤仁,遵者俨然,从者肃侍[30]。

遗憾的是许卒史安国祠堂除剩下两块题记石外,其他构件已不知去向,所刻画像是否如题记所载,不得而知。

三、组装画像石建筑

石材加工好之后,就要把预制好的石材组装成画像石建筑,从手工业生产,或者说从操作链的角度看,这是画像石建筑的最后一道工序。《从事武梁碑》在说完采石之后,接着写到:“前设坛墠,后建祠堂”,说的是武梁祠和祭坛建筑。如今武梁祠已成散石,与武氏前石室、左石室等画像石陈列在武氏墓群石刻博物馆里,祭坛遗迹则在博物馆院内,仅存石坛基。

由于当时没有机械设备,组装的过程应是较为费工费力。祠堂和石阙是地面建筑,要先平整地基,然后安装石材。阙相对简单,把石材依次叠加上去就行了,而单石雕刻的阙,如莒县东莞孙熹阙[31],竖立起来就大功告成。祠堂则较复杂,尤其是像武氏前石室和左石室那样悬山顶双开间后壁加小龛的祠堂[32],以及象朱鲔石室那样高大的祠堂[33],装过梁石、盖顶石都极费力。画像石墓竖立柱,架门楣和过梁相对省力些,费力的是盖沂南北寨村墓那样的叠涩顶和安丘董家庄墓那样的覆斗顶,尤其是后者,四面拼合的时候,稍不小心就会塌下去。就当时的技术而言,堆土运石应是常用的施工方式,祠堂和墓室建成后,再将土堆清除,祠堂和墓室就可以使用了。

石门砖室墓对石工而言,工作量要小的多,把门安装好就行了,墓室的主体部分由砖工完成。河南襄城茨沟永建七年(132年)画像石墓是一座石门砖室墓,墓内题记记录了石工褚置和砖工张伯和[34],惜题记文字没有记录他们是如何分工合作的。

四川地区的崖墓是另外一种情况,它们与用石材建造的墓室不同,是由石工开凿而成,画像必须在现场刻在崖壁上。与山体相连的石棺,一些文献中称之为崖棺,和崖墓一样,是在现场雕凿而成的,不存在运石材的问题,只要把开凿时产生的石渣清理出去就行了。墓室内独体的石棺则是加工后运到墓里安放的,运输可能比较困难,但不存在建造的问题,只要放好位置,加上棺盖即可。

建一座画像石墓要花多少时间,当时人没有记录,个别发掘报告对用工量有推测。曾昭燏等人当年在写《沂南古画像石墓发掘报告》时,曾经采访过当地的石工,据石工估计,北寨村墓从采石、搬运、琢磨、绘画、雕刻、掘土、砌石、封土等,按20世纪50年代初的水平,共需4700个工以上,东汉时期应该还要再多一些[35]。

《广州南越王墓》报告中说:“仅采石和凿石加工两项,平均每块石头以不少于5个工作日计,全墓大小共750多块石头,需要100人工作近40天,还有石料要远从20海里之外的采石场由水路运送到象岗墓地,当时工匠们工作的艰苦程度可以想见。”[36]南越王墓不是画像石墓,石材加工精度没有画像石墓要求那么高,又少了雕刻环节,用工相对要少,建造的时间也会相对短,同等体量的画像石墓建造时间肯定比它要长。

建一座画像石祠堂要花多少时间,在个别画像石祠堂题记中有记录。

芗他君祠堂从采石到建成用了两年多时间:“堂虽小,经日甚久,取石南山,更逾二年,这(迨)今成矣”。而且是“师操义,山阳蝦丘荣保,画师高平代盛、邵强生等十余人”共同完成的。

山东微山两城永和六年(141年)桓孨祠堂用了一年多:“永和四年四月丙申朔,廿七日壬戌,桓孨终亡,二弟文山、叔山悲哀,治此食堂,到六年正月廿五日毕成。”[37]

许卒史安国祠堂用了数月:“作治连月,功扶(夫)无极”,没有写具体用了多少时间,至少用了好几个月才建成。

另外,山东滕州宏道院元嘉三年(153年)赵寅祠堂题记里说他的长子赵植卿“负土两年”[38],也就是说,用了两年时间把坟建起来了,祠堂也是在这期间建的,具体用了多少时间,题记中未详载。

四、雕刻画像的工匠

作为画像石建筑,经过以上三个环节,整个操作链就算完成了。在这个过程中,具体实施的是汉代的石刻工匠,其中部分工匠的姓名被画像石题记记录了下来,最为人们熟知的是修建武梁祠的“良匠卫改”。其他还有:

建初八年(83年)在山东肥城栾镇村为张文思父建造祠堂的石工王次[39]。

许卒史安国祠堂题记里提到的募使名工高平王叔、王坚。

芗他君祠堂题记里提到的“师操义,山阳瑕丘荣保,画师高平代盛、邵强生等十余人”。

汉安元年(142年)在山东邹城北龙河村建造文通祠堂的“石工高平□□、高平□□”[40]。

这些石工在丧家心目中的地位是比较高的,除了在题记中记录了他们的姓名,据芗他君祠堂题记载,死者的亲人“朝暮侍师,不敢失欢心”。邢义田在《汉碑、汉画和石工的关系》一文中首先讨论了“石工的地位”[41]。他指出,除了时尚和地域习惯外,“影响到碑刻、画象的最后形式和成品的,还有实际执行制作的石工、石师,或画师。石工或画师一方面有自己的职业传统,一方面须要符合造墓者的要求。石工或画师并不一定完全听命行事,没有自己创作发挥的空间。一些有名的师傅,各方争相礼聘,不但有可能自主创作,甚至可能带动流行。我们在解读画象资料时,不能不将这些因素放在脑海之中。”

石工技艺的传承应是父子、师徒相传的。赖非曾指出,石刻工匠“父子师徒代代相授,门户之间,各有自己的传统”[42]。学者们普遍认为苍山城前村元嘉元年画像石墓题记是师徒相传的口诀。

除画像石外,其他汉代石刻文物也留有工匠姓名。如:

现藏泰安市博物馆的中平三年(186年)《张迁碑》上有“师孙兴”。

洛阳中东门外的刘汉在今山东青州造的一对石狮子残件现藏山东博物馆,石狮项后题记“雒阳中东门外刘汉所作石师子一双”。

山东济宁肖王庄东汉任城王墓[43]和河北定县东汉中山王墓[44]黄肠石题字中大量保留了加工石材工匠的名字,如任城王墓中的“薛公伯当”“薛颜伯”“富成曹文”“蕃张尉”“睢阳夏次”“金乡张吉”“鲁石伯元仲华”“鲁柏仲”“田仲文”等等,其中“鲁柏仲”和“田仲文”也见于中山王墓,表明这二位曾经为两座诸侯王墓预制过石材。当然,中山王墓的石匠主要来自中山及其附近,如“北平安国石尹伯通”“北平石工卫山作”“北平卫叔荣”“北平石北新城工付伯明作”等。而任城王墓中“无盐石工浩大”的题记文字分明就是一句广告词,急切盼望着有人来招募录用。由于姓名前未加“工”字,他们是工官工匠,还是民间工匠,不能确指。从名前加县名看,是民间工匠的可能性更大。

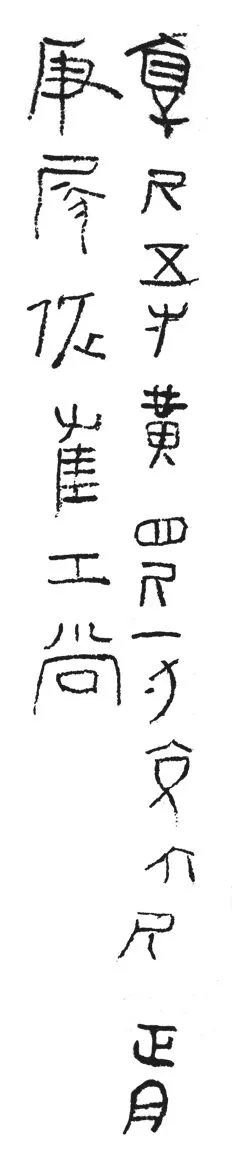

汉代,除了民间有大量的石刻工匠,还有工官管理的石刻工匠。江苏徐州北洞山西汉楚王陵部分塞石上朱书文字末尾有工匠和督造者的称谓,说明西汉楚国应有官府采石手工业存在[45],惜文字多磨灭,没有完整或较完整的文字保存下来。河南永城杮园西汉梁王墓塞石发现的文字比北洞山楚王墓更多,内容相近,如030104石“□七尺三寸广三尺二寸正月则工黄”、040502石“尺三寸黄二尺寸袤三尺四寸尺七月丁(壬)(丑?)佐则工平”、060603石“厚尺五寸黄四尺一寸袤六尺正月庚辰佐崔工尚”等[46](图八),这些工匠姓名前都没有加所居县乡,很可能是梁国工官管理的工匠。

图八 河南永城西汉梁王墓060603塞石题刻

汉代的石刻工匠,尤其是民间工匠,多数有相对固定的服务区域,或者就在家乡周围,方圆多少里范围内,我们曾经把这类工匠称为“固守家园”的工匠。与此同时,另外一些工匠则因各种原因,走得很远,如洛阳中东门外刘汉到山东青州一带雕刻石狮子,鲁国工匠到中山国为中山王墓加工石材,高平一带的画像石工匠到莒县东莞雕刻孙熹阙等,我们把这类工匠称为“远走他乡”的工匠[47]。不论是固守家园,还是远走他乡,汉代石刻工匠留下姓名的是极少数,石刻产业大军中的绝大多数默默无闻地淹没在历史长河中,不为人知。

汉代的石刻工匠虽然绝大多数没有留下姓名,他们留下的作品不论是山东长清孝堂山石祠,还是嘉祥武氏墓群石刻、临沂吴白庄画像石墓、沂南北寨画像石墓,以及其他很多画像石建筑,其雕刻之精美、建筑之精良,都是汉代工匠精神的很好体现。正因为如此,不仅引起美术史家的高度重视,思想家、文学家等也对其高看一眼,鲁迅就说“惟汉人石刻,气魄深沉雄大”。

五、汉代画像石消费者

消费者是产业链的最后一环,对于汉代画像石也是如此。汉代画像石多是为丧葬礼俗服务的,用于建椁造墓,建祠造阙,表达对死者的哀思,因此,它的消费者大多是丧家。这些所谓的丧家最常见的是死者的子孙,他们在亲人去世后,“抱持啼呼,不可奈何”[48],与此同时为死者安息,建造墓室;为祭祀的需要,修建祠堂。如“孝子仲章、季章、季立,孝孙子侨,躬修子道”,为死去的父亲武梁建造祠堂。再如“芗无患、奉宗”“朝暮侍师,不敢失欢心”,为死去的父亲芗他君建造祠堂。再如建造文通祠的“季起与伯张、高、宝等”。当然,也不都是子孙,也有父母、兄弟为自己的儿子、兄长修建祠堂的,如建造许卒史安国祠堂的就是他父母和三个弟弟,雕造王阿命祠堂的是他的父母[49]。

这些丧家为死者修建画像石建筑,不仅投入了自己的情感和时间,也投入了金钱,一些画像石题记记录了画像石建筑的费用。如下:

江苏铜山汉王乡东沿村永平四年(61年)小祠堂题记:石室值五千泉。

山东肥城栾镇村建初八年(83年)张文思为父造祠堂题记:石值三千。

山东莒南东兰墩元和二年(85年)孙仲阳仲升为父造阙题记:贾直(值)万五千。

江苏铜山汉王乡东沿村元和三年(86年)小祠堂题记:石室直(值)囗万五千。

山东微山两城永和元年(136年)王成母食堂题记:直(值)钱五千。

山东邹城北龙河汉安元年(142年)文通祠堂题记:直(值)五万。

山东嘉祥建和元年(147年)武氏阙题记:使石工孟孚、李弟卯造此阙,直钱十五万;孙宗作师(狮)子直钱四万。

山东东阿永兴二年(154年)芗他君祠堂题记:价钱二万五千。

山东嘉祥宋山永寿三年(157年)许卒史安国祠堂题记:价钱二万七千。

丧家付出这些费用,一方面寄托了自己对亲人的哀思,另一方面为石刻工匠的生活提供了经济来源。丧家与工匠相互依存,共同维护并促进了当时以画像石为代表的石作手工业的发展。

六、结语

如果把旧石器生产也算作手工业,那么石作手工业已经有了超百万年的历史。不过不论旧石器时代的打制石器,还是新石器时代的磨制石器,都是利用天然石块加工而成的。在中国,在山体上开采石材可能要晚到东周时期,尤其是战国时期才有可能。不论石作手工业是何时起源的,汉代是其第一个发展高峰是没有问题的,这时石作手工业,从选材、开采,到最后的消费,已经形成了完整的产业链,并且奠定了我国古代石作手工业的基础,汉代以后的石作手工业都是在这个基础上继承发展的。

以上,我们从手工业考古的产业链视角,把汉代画像石从采石到最后消费的过程进行了梳理。在这个产业链中,不论是哪类人,或者哪些人对推动汉代采石业和石材加工业起着主导作用,这个行业在汉代的存在,是有大量考古遗存可以作证的,而且资料显示,当时从采石到消费的整个产业是完整且相当发达的。从手工业考古的视角审视画像石及其制作生产,一方面有助于汉代手工业以及汉代商品经济、交通等的研究,另一方面有助于从根本上理解和认识汉代画像石的制作、流通、文化传播等,对推动汉代画像石研究走向深入有积极意义。

我们也清醒地认识到,有些问题需要继续研究。比如,目前所见史料,虽然可以看出工匠在引领风尚方面可能起到了一定作用,但是否由他们主导了汉代画像石的流行,现在还不能过早地下结论。再比如现在发现了采石场,也发现了使用采石场石材的画像石墓,但石材是如何运输到作坊或墓地的,是走陆路还是走水路,现在还不清楚。再如,虽然我们推测像嘉祥宋山、南武山出土的祠堂画像石是在作坊加工好,由丧家来选择购买使用的,是批量生产的平顶小祠堂画像石,但至今我们在汉代城邑或乡村聚落并未发现一处画像石加工的遗址,因此,关于画像石作坊的有关问题,作坊是设在居址附近以便工匠的生活,还是设在公共墓地附近以便丧家取用,我们一无所知,只是根据画像石发现的情况推测当时有与之相关的作坊,至于作坊的内部管理更是无从谈起。

[1]白云翔.手工业考古论要[C]∥东方考古(第9集)[M].北京:科学出版社,2012:561-578.

[2]在上引文中,白云翔在对古代手工业进行分类时,第一类就是“石器工业”,其中包括了画像石等。

[3]洪适.隶释[M].北京:中华书局,1985:75.

[4]罗福颐.芗他君石祠堂题字解释[J].故宫博物院院刊,1960(2).

[5]虽然罗福颐先生在文末附孙贯文先生函中说,石柱1934年发现于东阿县西南铁头山,但现在东阿境内并无铁头山,因此,孙先生提供的信息,目前无法落实。

[6]a.济宁地区文物组,等.山东嘉祥宋山1980年出土的汉画像石[J].文物,1982(5).b.李发林.嘉祥宋山出土永寿三年石刻题记简释[C]∥山东汉画像石研究[M].济南:齐鲁书社,1982:101-108.

[7]a.范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:2676.b.1963年范式墓被嘉祥县文化馆清理,见嘉祥县文化馆.嘉祥发现的东汉范式墓[J].文物,1972(5).

[8]曾昭燏,等.沂南古画像石墓发掘报告[M].北京:文化部文物事业管理局,1956:3.

[9]广州市文物管理委员会,等.西汉南越王墓[M].北京:文物出版社,1991:15.

[10]“塞石”一词是西汉人的旧称,山东曲阜九龙山3号鲁王崖墓塞石上刻有“王陵塞石广四尺”的题记。山东省博物馆.曲阜九龙山汉墓发掘简报[J].文物,1972(5).

[11]狮子山楚王陵考古发掘队.徐州狮子山西汉楚王陵发掘简报[J].文物,1998(8).

[12]徐州博物馆.江苏徐州市土山汉代采石遗址发掘简报[J].考古,2010(11).

[13]耿建军.徐州西汉楚王墓塞石的开凿与封填[J].考古,2013(3).

[14]2020年11月9至10日滕州文物部门组织有关专家对采石场现场进行了考察,对采石场的年代等问题进行了论证,见11月10日媒体报道。李慧,等.古薛城官桥墓地的发现与保护[C]∥中国汉画研究(第5卷)[M].桂林:广西师范大学出版社,2016:2-35.

[15]山东省文物局,等.梁山薛垓墓地[M].北京:文物出版社,2013:241.

[16]白云翔.梁山薛垓墓地:序[M].北京:文物出版社,2013:iv.

[17]关于手工业作坊遗址的考古研究,参见白云翔.关于手工业作坊遗址考古若干问题的思考[J].中原文物,2018(2).

[18]刘心健,等.山东莒南发现汉代石阙[J].文物,1965(5).

[19]河南省文物研究所.密县打虎亭汉墓[M].北京:文物出版社,1993:188-191,312-332.

[20]安金槐.密县打虎亭汉墓墓道填石中残石刻画像探讨[J].华夏考古,1994(4).

[21]安丘县文化局,等.安丘董家庄汉画像石墓[M].济南:济南出版社,1992.

[22]临沂市博物馆.临沂吴白庄汉画像石墓[M].济南:齐鲁书社,2018.

[23]河南省文物研究所.密县后士郭汉画像石墓发掘报告[J].华夏考古,1987(2).

[24]杨爱国.汉代的预作寿藏[C]∥汉代考古与汉文化国际学术研讨会论文集.济南:齐鲁书社,2006:271-281.

[25]蒋宏杰,等.河南南阳陈棚汉代彩绘画像石墓[J].考古学报,2007(2).

[26]榆林市文物保护研究所,等.米脂官庄画像石墓[M].北京:文物出版社,2009.

[27]四川省文物考古研究院,等.中江塔梁子崖墓[M].北京:文物出版社,2008.

[28]曾蓝莹.作坊、格套与地域子传统:从山东安丘董家庄汉墓的制作痕迹谈起[C]∥美术史研究集刊(第8辑).台北:美术史研究集刊编辑部,2000:33-86.

[29]杨爱国.山东苍山城前村画像石墓二题[J].华夏考古,2004(1).

[30]李发林.嘉祥宋山出土永寿三年石刻题记简释[C]∥山东汉画像石研究.济南:齐鲁书社,1982:101-108.

[31]刘云涛.山东莒县东莞出土汉画像石[J].文物,2005(3).

[32]蒋英炬,等.汉代武氏墓群石刻研究[M].济南:山东美术出版社,1995.

[33]蒋英炬,等.朱鲔石室[M].北京:文物出版社,2015.

[34]河南省文化局文物工作队.河南襄城茨沟汉画象石墓[J].考古学报,1964(1).

[35]同[8]:11.

[36]广州市文物管理委员会,等.西汉南越王墓[M].北京:文物出版社,1991:14.

[37]山东省博物馆,等.山东汉画像石选集[M].济南:齐鲁书社,1982:图1.

[38]赖非.中国画像石全集:山东汉画像石[M].济南:山东美术出版社,2000:图一六八.

[39]王思礼.山东肥城汉画象石墓调查[J].文物参考资料,1958(4).

[40]a.邹城市文物局.山东邹城峄山北龙河宋金墓发掘简报[J].文物,2017(1).b.胡新立.邹城新发现汉安元年文通祠堂题记及图像释读[J].文物,2017(1).

[41]邢义田.汉碑、汉画和石工的关系[J].故宫文物月刊,1996(4).

[42]赖非.赖非美术考古文集:鲁南汉代画像石初论[M].济南:齐鲁书社,2014: 258.

[43]济宁市文物管理局.山东济宁市肖王庄一号汉墓的发掘[C]∥考古学集刊(第12集).北京:中国大百科全书出版社,1999:41-112.

[44]河北省文化局文物工作队.河北定县北庄汉墓发掘报告[J].考古学报,1964(2).

[45]徐州博物馆,等.徐州北洞山西汉楚王墓[M].北京:文物出版社,2003:38.

[46]河南省商丘市文物管理委员会,等.芒砀山西汉梁王墓地[M].北京:文物出版社,2001:100-115.

[47]杨爱国.幽明两界——纪年汉代画像石研究[M].西安:陕西人民美术出版社,2006:132-135.

[48]罗福颐.芗他君石祠堂题字解释[J].故宫博物院院刊,1960(2).

[49]郑岩.山东临淄东汉王阿命刻石的形制及其他[C]∥艺术史研究(第10辑).广州:中山大学出版社,2008:275-297.