宁夏盐池阎王碥石窟调查简报*

2023-03-25宁夏大学美术学院

宁夏大学美术学院

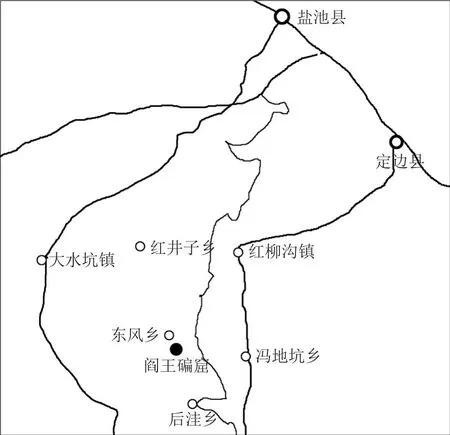

阎王碥石窟位于宁夏盐池县大水坑镇东风村南800米处的峡谷崖面上,地理位置N37°18′16″、E107°12′12″、H1470米(图一)。石窟所处的大水坑镇位于盐池县南部,地处鄂尔多斯台地与黄土高原衔接部,东与陕西省定边县红柳沟镇接壤。2019年笔者对该石窟进行了详细的调查,现将调查情况简报如下。

图一 阎王碥石窟地理位置示意图

一、洞窟概况

阎王碥石窟开凿在峡谷北面的峭壁上,距谷底约20米,岩体为细红砂岩。在崖面上共发现3个窟龛,位于同一平面上,分上下两层,分别编号为1~3号(图二)。

其中2、3号窟位于上层,基本处于同一高度,从崖面痕迹看,两窟之间应有栈道连接,栈道现已不存。2号窟位于1号窟的左上方,大部分坍塌,窟顶壁画仅残存一龙,线描为主;3号窟位于1号窟的正上方,高不可攀,内部情况不明。

1号窟位于下层,窟内塌陷严重,窟顶及北壁(正壁)坍塌,仅存东、西两壁部分壁画,未发现造像,窟内地面堆积厚约20~50厘米的剥落土层,尚未清理,剥落土层底下可能有壁画图像和造像残存。此窟平面近方形,平顶。窟高2.3、宽2.7~2.9、进深5.12米(图三)。方形窟门,高1.84、宽1、进深1.1米。窟门外雕有圆拱形大浅龛,龛高2.5、宽1.95、进深0.5米,大浅龛下部左右两侧分别距窟门0.45、0.48米。窟门右侧有损毁,外龛面有粗线凿痕。窟门外左右两侧略高处各有一近方形椽孔。西壁上部近窟顶处有两个桩孔,距窟顶0.16米,靠近窟门的孔宽0.3、高0.15米,距前壁0.9米;靠近正壁的孔宽0.12、高0.17米,两孔之间距离1.9米。东壁上部桩孔大小与此相同,位置几近呈对称(图四)。推测这些桩孔可能是用来加固承载窟顶的建筑构件。

图三 1号窟平面示意图

图四 1号窟内景

二、1号窟壁画内容

1号窟东、西及南壁(前壁)均有壁画残存,窟顶和正壁坍塌较为严重,推测也应绘有壁画。

东、西壁面各绘上下四排壁画,单幅分格,每小幅壁画宽约0.42、高约0.46米。现存画面相对完整,大部分伴有较为清晰的榜题,能够确定其表现的内容是佛传故事,目前可辨识的佛传故事有13幅,内容主要有:释迦垂迹、均分舍利、阿难索乳、化诸淫女、佛救尼犍、佛化无恼、魔女妶媚、路睹死尸、道见病卧、路逢老人、得遇沙门、鬼母寻子、魔军拒战(图五、六)。

图五 1号窟西壁壁画分布示意图

1.西壁

(1)第一层

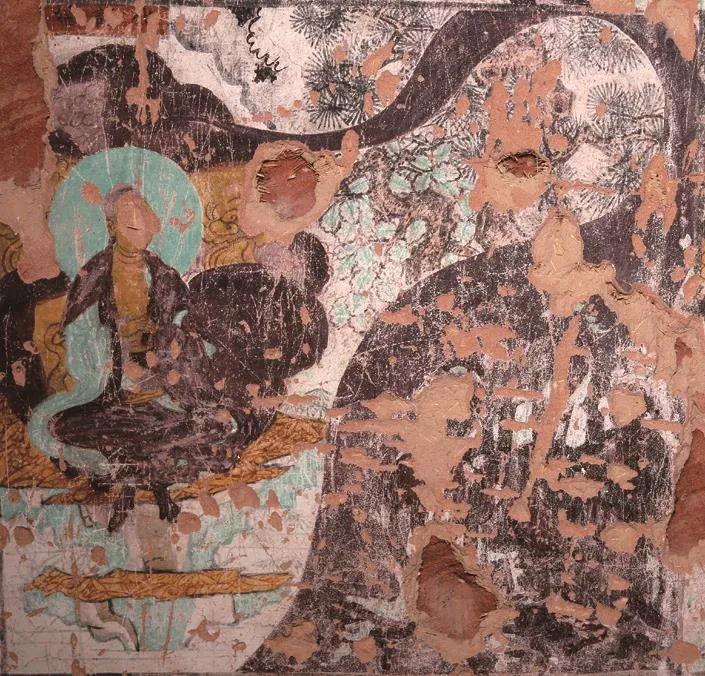

释迦垂迹 画面左上角有明显的墨书榜题“释迦垂迹”,底色为赭石色,竖长方形。画面中间为释迦牟尼结跏趺坐,背后是简化的山峦,祥云缭绕其中;左右两侧应为文殊菩萨和普贤菩萨,三者构成了典型的释迦三尊像。这与明刻本《释氏源流》、剑阁觉苑寺大雄宝殿壁画均始自“释迦垂迹”是相一致的(图七、一〇)。

图七 释迦垂迹

均分舍利 画面左上角墨书题记中第二个字“分”清晰可辨,最后一个“利”字也较为清晰。图像下方有舍利盒,舍利盒周围有一人物较为清晰,其他诸多人物上半身已残,疑为八王的形象,可识别为八大国王即优填王、顶生王、恶生王、阿阇世王,四大兵马主即最豪兵马主、容颜兵马主、炽盛兵马主、金刚兵马主,为八大王“均分舍利”的场景(图八、一一)。

图八 均分舍利

(2)第二层

阿难索乳 推测此幅图像的墨书榜题应在右上角,现已被毁,图像本身信息较为完整,母牛前面站立者应为阿难,梵志蹲在母牛身边正在挤奶,凶性极恶的它已变得极为温顺,梵志身后者应为摩耶利。经过比对,它与《乳光佛经》[1]中所写的取乳内容一致,与明代版画刻本《释氏源流》中“阿难索乳”所绘的大部分吻合[2]。故此图像内容应为“阿难索乳”(图九、一二)。

图九 阿难索乳

化诸淫女 此画面的背景为山、树和云,山的形象较为概括,树和云以勾线为主。其间一佛身着双色袈裟,绿色头光,双手施说法印。画面右部模糊不清,有众多人物形象,疑似诸淫女和众臣民俱集场景。《观佛三昧经》云:“舍卫城中,多有淫女,媚诱男子,经一宿者,输金钱二百。”城中长者的三个儿子被淫女诱惑,破尽家财,长者找大王速诛恶人,王告长者:“吾受佛戒,犹不伤蚁,况复杀人。如来在世,一切皆化。”于是“同往佛所,启白此事,愿佛化之。佛告大王:‘可遣旃陀罗,唤诸淫女,集议论场。’王击金鼓,宣令敕国内臣民,俱集论场。佛敕千二百五十比丘,各随定意,现大神通。大迦叶、舍利弗、目犍连、迦旃延、憍陈如等各作十八变神通,踊身处空,飞行化现。淫女见已,皆发信心,受三归依及五戒法”[3]。“化”与“淫”字清晰可辨,同样比对《释氏源流》里的故事内容,可知此幅应为“化诸淫女”[4](图一三、一六)。

图一三 化诸淫女

图六 1号窟东壁壁画分布示意图

佛救尼犍 榜题字迹完整可辨。图像右部残,左部清晰,背景为概括的山和云气,与其他画面的背景相似。其间有一人席地而坐,头上左右有两髻,绿色头光,着披肩,下身穿裙装,应为得道后的尼犍子,这与版画《释氏源流》中“佛救尼犍”中坐在席上的尼犍形象接近,二者的构图也相似。因此推断,这一画面右部残毁部分应为坐于柴薪大火中的释迦。这一故事在《杂宝藏经》[5]中有相关记录,为降服外道之法(图一四、一七)。

图一四 佛救尼健

(3)第三层

路逢老人 这幅壁画和第四层的第一、二、三幅壁画应是较为完整的一系列情节,背景中都有相似的城墙及城门,是对太子“出游四门”的表现,即经文记载的太子四次出四个城门时看到了“老、病、死、僧”的情景。此幅画面左上角部分毁坏,榜题被毁。左下角留存部分可见小腿与双脚,疑似有拐杖。《本行经》云:“伛偻低头,须鬂如雪,四肢颤抖,行步不安,唯仰杖力。如是相貌,在太子前,顺路而行。太子见彼老人,身体极瘦衰相。”[6]根据《释氏源流》中的这一记载,可判断此幅所绘的内容应是“路逢老人”[7](图一五、一八)。

图一五 路逢老人

佛化无恼 榜题前两个字迹较为清晰,为“佛化”,后两字漫漶。《贤愚因缘经》[8]中讲到,舍卫国辅相的儿子名叫无恼,父亲令他在婆罗门求学。然师父教他一种阴毒的邪法,七天之中斩首千人而取一指以为鬘饰,将来定生梵天。于是无恼持刀见人就杀。第七天无恼已得九百九十九根血指,只少一根。适逢母亲送饭,欲杀其母。此时佛陀化作沙门度化无恼,无恼最终心意开悟,随佛出家。此画面中站立两人,一人举剑,孔武有力,面向佛祖,为无恼,其旁边妇人形象为其母亲。因此,根据榜题和图像内容可释读此幅为“佛化无恼”(图一九、二二)。

图一九 佛化无恼

图一〇 释迦垂迹

图一一 均分舍利

魔女妶媚 此幅壁画榜题基本完整,第一、四字迹较为清晰,第三字基本可辨为“妶”,该幅画面图像漫漶,右部毁坏。但从榜题和模糊的画面可断定为“魔女妶媚”的故事。《本行经》中有记载,诸魔女于菩萨前示现种种妇女媚惑谄曲之事,又以种种五欲之事劝请菩萨观看,甚至情态益显娇姿庄严其身,示现美妙音辞巧便来媚。可菩萨如须弥山般刚毅未动,最后佛指魔女变成发白面皱的老母[9](图二〇、二三)。

图二〇 魔女妶媚

(4)第四层

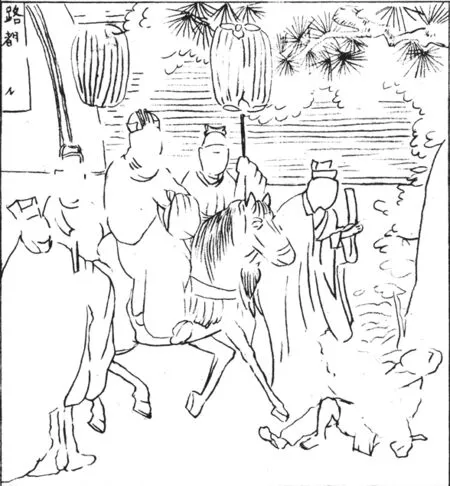

路睹死尸 画面左上角榜题第一个字为“路”,第二字虽较模糊,但从字形上辨为“睹”,后两字漫漶。《本行经》说,太子驾驷马宝车欲出城,诣园游戏,见一死尸卧在路上,太子见之,心怀惨恻,并从驭者处得知:“太子尊身,于此死法,亦未免脱。一切世间之人,无分贵贱,不择贤愚,皆不免死。”太子闻已,情思不悦,于是回驾还宫,端坐思惟,默然系念“人人贵贱,受福若尽,无常至时,皆无有异也”[10]。画面中央太子驾马前行,周围有侍者或拿笏板或执灯笼,右下角有一躺在地上的尸体,结合榜题和图像可推断此幅为“路睹死尸”(图二一、二四)。

图二一 路睹死尸

道见病卧 画面左上角榜题前两个字模糊,但从字形上仍可辨识为“道见”,后两字严重漫漶。画面右部亦为骑马太子及侍从,左下角一病人形象完整,瘦骨嶙峋,头梳发髻,身着单衣,如佛经所说“身体羸瘦,面色痿黄,喘气微弱,命在须臾”[11],因此可断定为“道见病卧”(图二五、二八)。

图二五 道见病卧

图一六 化诸淫女

图一七 佛救尼健

图一八 路逢老人

得遇沙门 画面榜题毁坏,其他内容与上两幅相似,只是左下角有一站立圆领袈裟的比丘形象,僧人对面的太子骑在马上,与手执笏板的官员及诸多随从一同施礼,这与前三幅构图基本相似,应为“得遇沙门”(图二六、二九)。

图二六 得遇沙门

《大庄严经》云:

“太子前出三门,见老、病、死、愁忧不乐,今日宜令从北门出。”严饰道路,香华、幡盖倍胜于前。太子与诸官属前后导从,出城北门。尔时,净居天化作比丘,着坏色衣,剃除须发,手持锡杖,徐步而行,形貌端严,威仪整肃。太子遥见,问是何人。时净居天以神通力,令彼驭者报太子言:“如是名为出家人也。”太子即便下车作礼,……太子闻已,深生欢喜:“天人之中,唯此为上。我当决定修学此道。”既见是已,登驾而还[12]。

2.东壁

第三层壁画损毁不存,第四层壁画漫漶严重,无法辨认。仅一、二层保留部分壁画。

(1)第一层

鬼母寻子 画面墨书榜题可辨,为“鬼母寻子”。《杂宝藏经》中讲到,有一大鬼神王般阇迦,妻亲产五百鬼子。可是鬼子母凶妖暴虐,杀人儿女以自噉食。世尊怜悯众生,也为救度鬼母,于是将其最小儿子嫔伽罗覆于钵下。鬼母寻子百般苦恼愁忧,最后受到佛的教化而受三归五戒,皈依佛门[13]。画面内容与佛教故事相吻合,右边有头饰者应为鬼母,画面中央有一悬挂的白色覆钵,下面孩童为鬼母的小儿,画面左边应为释迦牟尼及其弟子等(图二七、三〇)。

图二七 鬼母寻子

图二二 佛化无恼

图二三 魔女妶媚

图二四 路睹死尸

第二、三、四幅漫漶,无法辨认。

(2)第二层

魔军拒战 榜题前三个字清晰,第四字虽然模糊,但从留存笔画可辨认为“战”字的繁体。图像大多残,只留上部一小部分为山、云等。其余画面残损严重,无法辨认。

3.南壁

窟门左右两壁满绘墨竹,纵长方形构图,外有双层边框,其中西侧壁面的墨竹相对完整清晰,东侧的内容模糊难辨,上有“光绪二十九……”等游人题记。从脱落痕迹看,应为后代重绘。

三、相关问题探讨

1.石窟形制与功能

谷东方在《陕北明代石窟形制和图像类型分析》中,对陕北地区的明代石窟寺进行了详细梳理,通过研究可知除了神木高家堡南第3窟呈马蹄形外,其余的129个窟平面均呈方形,且以纵长方形为主,而前代较为流行的中心柱窟、大像窟、中心佛坛窟等呈式微状态[14]。与陕北毗邻的阎王碥石窟(1号窟)平面呈纵长方形,这也是具有明显时代特征的一个方面。

阎王碥石窟1号窟西壁的第一幅壁画为“释迦垂迹”,是带有礼拜性质的释迦牟尼尊像画,此窟内空间较大,也适合做礼拜。所以,从其内容和形制来看,应是供僧人及信徒们进行礼拜观瞻的礼拜窟。至于周围是否有僧房窟,目前尚未发现,有待进一步考察。

佛经云:“释迦者,梵语也,华言‘能仁’,即娑婆世界化佛之姓也。垂迹者,菩提之为极也。”又云:“圣人之利见于世也,则必有降本垂迹,开迹显本之妙存焉。夫本者,法身之谓也;迹者,八相之谓也。由法身以垂八相,由八相以显法身,本迹相融,俱不可思议。”[15]佛传故事的内容,常以“八相成道”而论。“八相”为:降兜率、脱胎、降诞、出家、降魔、成道、转法轮、入涅槃。据现存遗迹看,阎王碥石窟的佛传故事,基本上遵循了“八相成道”的佛传情节。如“释迦垂迹”为其入胎前的情节,“路睹死尸、道见病卧、路逢老人、得遇沙门”是其在宫中生活场景,“阿难索乳、化诸淫女、佛救尼犍、佛化无恼、魔女妶媚、魔军拒战”等描述了释迦牟尼降服外道的故事情节,“均分舍利”是其涅槃的场景。

图二八 道见病卧

图二九 得遇沙门

图三〇 鬼母寻子

2.石窟年代

阎王碥石窟1号窟初步判断为明代石窟。

明代盐池地区分属花马池、兴武营、灵州三个守御千户所[16]。从地理位置上分析,阎王碥石窟所在地应属花马池守御千户所管辖。据记载,明代陕甘(含今宁夏、青海)各府州县,从市镇到穷乡僻壤几乎都有明代建立或前代保留下来的佛教寺院,这些寺院总数在670所以上,其中陕西约500所,甘肃约170所[17]。古代文献中关于宁夏佛教寺观的记载,主要见诸于《弘治宁夏新志》,书中记载的“寺观”主要有:宁静寺、报恩寺、承天寺、土塔寺、永祥寺、高台寺、一百八塔、黑宝塔寺、回纥礼拜寺、清宁观、三清观[18],以及永静寺、贞武观、兴教寺、石佛寺等[19]。

《弘治宁夏新志》载:“宁静寺,正统年建,原降佛经一藏,南向,在旧城,庆府以东。永祥寺,正统年建,在马营以西,南向。……土塔寺,正统年建,在镇远门外,东向[20]。”

盐池县文管所藏《宁夏河东兴武营新建西山寺题名西方境碑记》中有明代驻军将领倡导新建西山寺的记载:“万历己未,续堂杨公奉命分守兴武,莅政之暇,偕心宇张君、魁轩赵君,□西出游观,目击形胜,欣然动念曰:“羡哉山水之奇,边辅一景也,盍有所创立乎?”诸君曰:“唯我公诚善心哉!”维时首倡其事,遂捐金,阖营官僚士民各随布施,火急选匠捡材,择吉起工。……经营于万历四十七年,迹竣于天启元年[21]。”

20世纪80年代,宁夏同心县的康济寺塔中出土了一批明代刊印和流传的佛教经卷,有《大颠庵主注解心经》《佛说高王观世音经》《无量寿决定光明如来陀罗尼经》《白衣大悲五印心陀罗尼经》《禅宗颂联珠卷》《佛说盂兰盆经进修仪范》《金刚般若波罗密经》《佛母大孔雀明王经》等[22]。

阎王碥石窟周围现存有不少明代石窟及寺院。尖尖山石窟位于苏步井乡政府西南1.5千米处,始凿于北朝,延续至清;灵应山石窟位于青山乡方山村,始建年代不详,据清康熙三十九年(1700年)碑刻记载,明万历年间至清初屡经修葺;兴武营西山寺位于高沙窝乡兴武营村南2千米处,“河东兴武营西山寺碑记”中记载为明天启二年(1622年)宁夏后卫吴运昌书,游击将军李养栋等人集资建寺所立;青龙庙位于后注乡薛畔子村西北1.5千米处,亦为明代所建[23]。

文献中关于明代寺院的记载和诸多的佛教遗存说明,盐池一带的佛教氛围比较浓厚。由于暂未进行考古挖掘与清理,笔者在调研过程中未发现有价值的题记、碑刻、经卷等资料对石窟进行断代。根据明代盐池一带佛教盛况与壁画题材风格等,初步推断1号窟为明代初创,清代重修。

关于石窟内的壁画,与青海的瞿昙寺,四川的觉苑寺,山西的南山寺、多福寺、崇善寺等寺观内的佛传故事壁画较为相似,它们都有一个共同的特点,即明代版画《释氏源流》是当时诸多石窟寺观壁画的直接粉本来源。刻本《释氏源流》为释宝成编纂于永乐二十年(1422年),初刊于洪熙元年(1425年),后又屡经刊刻达七次之多,用图文并举的形式主要描绘记载释迦牟尼传记和佛教在中土的流传情况。所以根据粉本版画《释氏源流》以及粉本与阎王碥石窟佛传故事画在图像诸多方面的一致或相似,可推断此石窟开凿或绘制的起始年代应该不会早于洪熙元年,即在1425年之后。

从壁画形制来看,与其他明代保留下来的寺院佛传故事壁画长篇连环画式的形制[24],也具有一致性,整个壁画由若干单独的画幅构成,每一幅又有独立的边界,并且在某一角有方框,上书榜题。如陕北的石瓦寺石窟、山西平遥的镇国寺等。从单幅画面的构图、色彩以及人物形象等特征来看,均有着鲜明的时代特点:故事背景的描绘趋于程式化,多为边角式与组合式的山水;由湖石、花木、栏杆表达园林;有单独的标示宫殿的建筑;工笔设色,线条流畅自然等[25]。

2号窟无法攀临,远处可见窟顶绘制一龙,根据其风格判断可能为清代绘制,故该窟的年代可能为清代。3号窟亦高不可攀,窟内情况不明,其时代难以判断。但根据前两窟的情况,其时代也当为明清时期。

[1]宝成编集.释迦如来应化录(第1卷)[M].第75册.台北:新文丰出版公司,1988:81.

[2]释宝成编,王孺童校.释氏源流[M].北京:中华书局,2019:3.

[3]同[1].

[4]同[2]:98.

[5]同[2]:88.

[6]同[1]:64.

[7]同[2]:24.

[8]同[1]:78.

[9]同[1]:69.

[10]同[1]:64.

[11]同[1]:64.

[12]同[1]:65.

[13]同[1]:88.

[14]谷东方.陕北明代石窟形制和图像类型分析[J].石窟寺研究,2017(7):213.

[15]同[1]:59.

[16]花马池守御千户所在今盐池县城,兴武营守御千户位于高沙窝乡兴武营村寨内,灵州守御千户所,治在今灵武县城。管辖今属盐池县的有老盐池、惠安堡、险宁堡、萌城。

[17]许容监修,李迪等撰,刘光华等点校.甘肃通志(第12卷)[M].兰州:兰州大学出版社.2018:1-83.

[18]胡玉冰,曹阳校注.弘治宁夏新志[M].北京:中国社会科学出版社,2015:21.

[19]同[18]:65.

[20]胡汝砺.弘治宁夏新志[M].台北:成文出版社影印,1968:335-336.

[21]银川美术馆.宁夏历代碑刻集[M].银川:宁夏人民出版社,2007:123-124.

[22]雷润泽.西夏佛塔[M].北京:文物出版社,1995:122-123.

[23]何国攀,刘继远.盐池县志[M].银川:宁夏人民出版社,2002:239-240.

[24]邢莉莉.论古代绘画“粉本”的运用——以明代佛传故事画为例[J].美术学研究,2011(2):315.

[25]邢莉莉.明代佛传故事画研究[M].北京:中央美术学院,2008:107.