浙江省籼粳杂交稻新品系表现型性状综合分析及评价

2023-02-26张世玺杨海龙王剑功姚坚

张世玺 杨海龙 王剑功 姚坚

摘要:为筛选良好的籼粳杂交稻评价指标,从而对籼粳交组合的特性进行科学评价,明确籼粳交高产配组的方向。通过变异系数及变异范围、表型多样性指数、主成分分析(二维排序分析和隶属函数分析)和逐步回归方程分析等方法对24份单季籼粳杂交稻试验品种9个主要表型性状的多样性水平进行综合分析及评价。结果表明,浙江省籼粳杂交稻在株型性状方面表现出有效穗数少(176.31~227.44个/m2)、高秆(113.8~132.2 cm)、产量高(6 941.85~12 015.15 kg/hm2)的特点,小粒、多穗、多粒对籼粳杂交稻的产量影响较大;9个表型性状的变异系数在2.91%(生育期)~14.78% (每穗实粒数)之间,多样性指数在4.568 3(每穗实粒数)~4.584 4(基本苗数)之间;基于二维排序结果,Y优9367、春优137和甬优1540是在二维排序重叠材料中重叠次数最多的籼粳杂交稻组合,具有优良的产量性状。根据主成分隶属函数分析,综合性状排名前5的材料是浙粳优2111、甬优1540、华中优469、浙粳优34和Y优9367;筛选到生育期、有效穗数、每穗实粒数、结实率和产量等6个表型性状作为籼粳杂交稻综合评价的关键指标。综合评价分析得出,在籼粳杂交稻组配过程中,除去注意平衡产量构成因素之间的关系外,多穗的籼粳杂交稻相较于大粒少穗株型更有高产潜力。

关键词:籼粳杂交稻;表型多样性;性状分析;综合评价;浙江省

中图分类号:S511.04 文献标志码:A

文章编号:1002-1302(2023)24-0032-06

水稻是我国最主要的粮食作物,同时也是浙江省第一大粮食作物[1-2]。2021年浙江省水稻种植面积和产量分别为63.36万hm2和469.12万t,占全省粮食的62.91%和75.67%[3]。由于地理格局约束,浙江省耕地面积仅为208.17万hm2,约占陆地面积19.72%,农村人口1 755万,约占总人口的30%[4]。但随着社会化的发展,耕地资源的限制日益扩大,因此要保证粮食生产的安全稳定,关键需要提高水稻产量水平。浙江省自“8812”计划开展以来,水稻亚种间杂交优势得到充分发展、利用和突破[5]。目前,浙江省选育的以甬优系列为代表的籼粳杂交稻在植株形态、氮吸收、光合利用、干物质积累和分配及产量构成因素上得到了很大的改善,产量有了较大的突破[6-9]。

随着各科研单位及种子公司对籼粳杂交稻新品种选育的不断深入研究,近几年涌现出许多优秀的品种(甬优、浙优、春优、浙粳优、嘉禾优、江两优和嘉优中科系列)[10],但籼粳交组合的整体表型性状评价鲜有报道。为筛选出良好的籼粳杂交稻表型评价指标,本研究通过变异系数及变异范围、表型多样性指数、主成分分析(二维排序分析和隶属函数分析)和逐步回归方程分析等方法对24份单季籼粳杂交稻试验品种9个主要表型性状的多样性水平进行综合分析及评价,从而对籼粳交组合的特性进行科学评价,明确籼粳交高产配组的方向。

1 材料与方法

1.1 供試材料

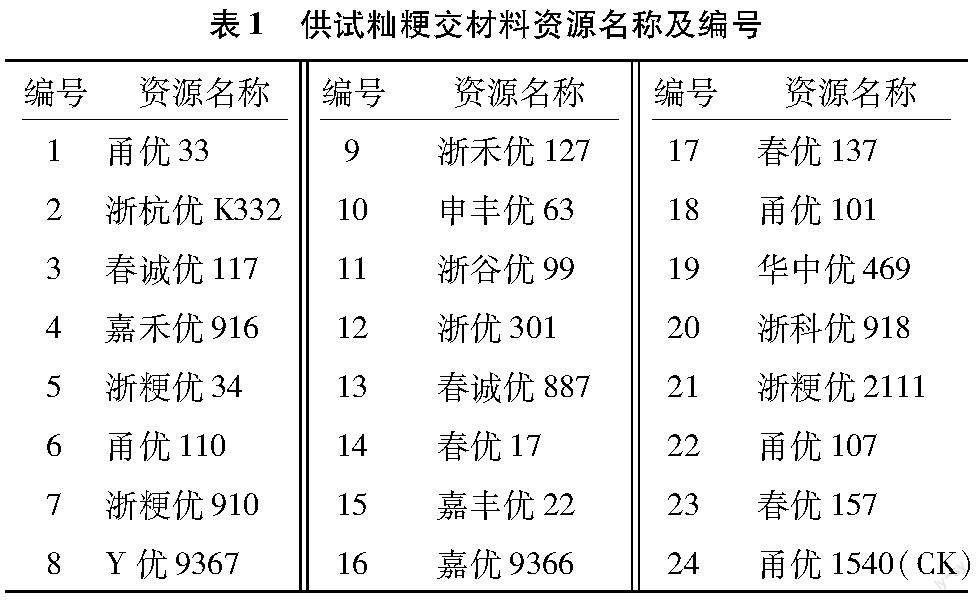

供试的24份籼粳杂交稻由嘉兴市农业科学研究院水稻育种研究所收集和提供(表1),分别为甬优33、浙杭优K332、春诚优117、嘉禾优916、浙粳优34、甬优110、浙粳优910、Y优9367、浙禾优127、申丰优63、浙谷优99、浙优301、春诚优887、春优17、嘉丰优22、嘉优9366、春优137、甬优101、华中优469、浙科优918、浙粳优2111、甬优107、春优157和甬优1540(CK)。

1.2 试验方法

供试材料种植于嘉兴市农业科学研究院试验基地,于2022年5月21日播种,6月27日移栽,小区面积13.2 m2,小区长6.6 m,宽2 m。双本种植,移栽规格25 cm×20 cm,试验设3次重复,所有供试材料移栽于同一块田地中,肥水管理和病虫害防治与当地生产田一致。性状鉴定和记录指标按照《浙江省水稻区域试验和生产试验技术操作规程(试行)》进行,主要调查株高、有效穗数、结实率、生育期、每穗实粒数、千粒质量、基本苗数、每穗粒数和产量等9个数量性状。

1.3 数据处理

使用Microsoft Office Excel 2007对农艺性状进行数据整理,并计算其变异系数、标准差及平均值,同时进行Shannon-Winner指数分析。使用Origin 2021进行表型多样性主成分分析,通过计算各主成分的得分来评估籼粳杂交稻新组合优劣的综合评价D值。

2 结果与分析

2.1 籼粳杂交稻新品系表型性状分析

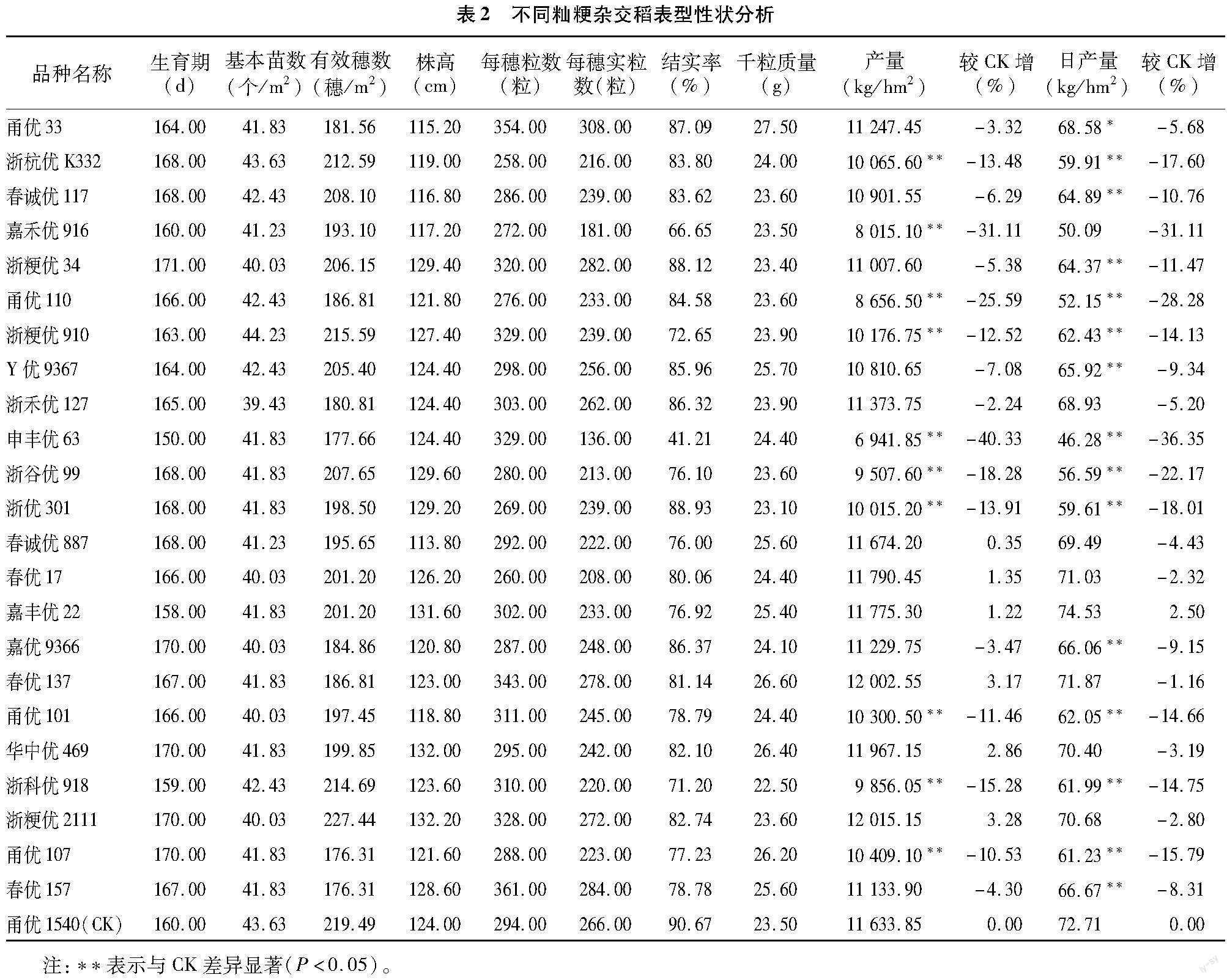

浙江省籼粳杂交稻在株型性状方面表现出有效穗数少、高秆大穗、产量优势显著的共同特性,有效穗数176.31~227.44个/m2,每穗粒数258~361粒,最高产量达到12 015.15 kg/hm2(表2)。由于拔节后至孕穗期遇极端高温(8月1—23日的日最高气温达37~40 ℃),造成部分早熟品种花粉败育,严重影响结实率,最低的申丰优63只有41.21%,敏感期避过高温的品种结实率明显增加。所以,合适的生育期也是杂交稻组配过程中的重要指标之一。产量结构上,浙江省籼粳杂交稻千粒质量普遍不高,产量排名第1、第4位的浙粳优2111和春优17以及对照甬优1540均为小粒、多穗、多粒类型;产量排第2、第3位的春优137和华中优469的千粒质量、每穗粒数和分蘖数则较为均衡,所以,在籼粳杂交稻组配过程中应注意平衡产量各构成因素之间的关系,且多穗类型的籼粳杂交稻更有高产潜力。

2.2 籼粳杂交稻新品种表型性状变异性分析

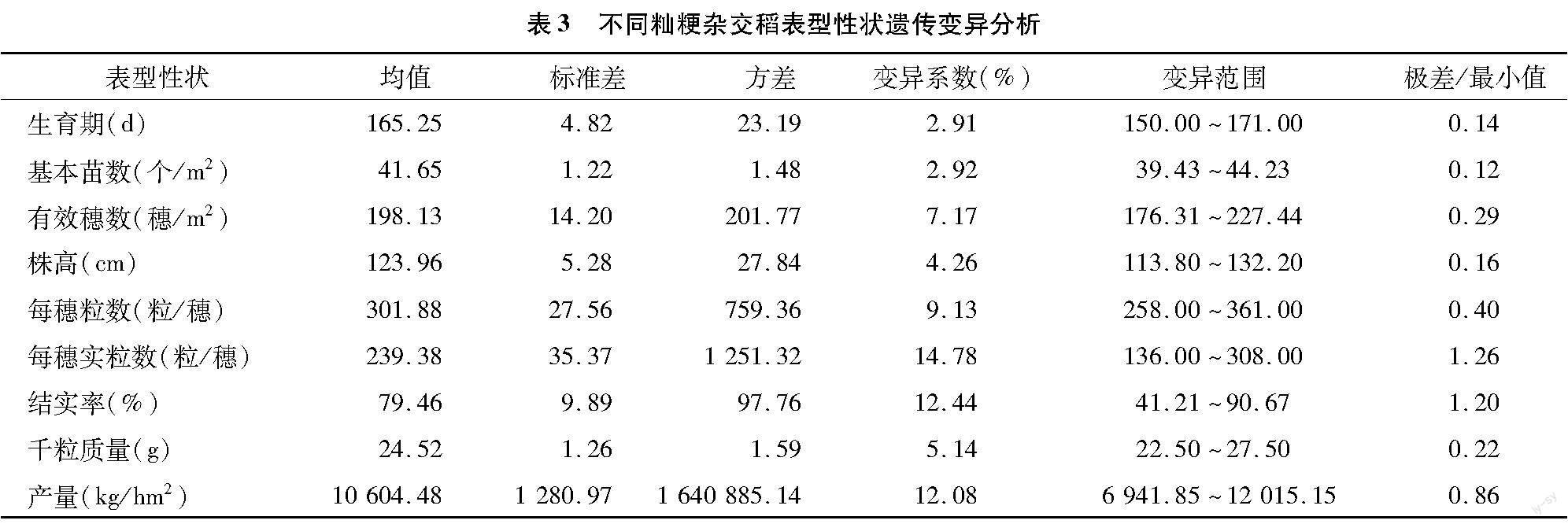

籼粳杂交稻表型性状的变异性分析结果如表3所示,24份籼粳杂交稻的表型性状变异系数表现为生育期(2.91%)<基本苗数(2.92%)<株高(4.26%)<千粒质量(5.14%)<有效穗数(7.17%)<每穗粒数(9.13%)<产量(12.08%)<结实率(12.44%)<每穗实粒数(14.78%)。每穗实粒数和结实率具有最小值1倍以上的极差值,最大的是每穗实粒数(1.26倍),最小的是基本苗数(0.12倍)。在上述籼粳杂交稻材料中,每穗实粒数和结实率变异最为丰富,选择空间较大,在籼粳杂交稻亲本选育过程中要尽量规避结实率低、每穗实粒数小的亲本材料,降低配组后的组合产量过低的可能性。

2.3 籼粳杂交稻新组合表型性状多样性分析结果

9个表型性状多样性指数在4.568 3(每穗实粒数)~4.584 4(基本苗数)之间,变幅较小;24份籼粳杂交稻组合的多样性指数由大到小依次为单位面积基本苗数、生育期、株高、千粒质量、有效穗数、每穗粒数、产量、结实率和每穗实粒数。结果(图1)表明,24份籼粳杂交稻组合存在一定的多样性和形态变异,基本苗数与生育期的遗传多样性指数数值最大,对环境的适应力最强[11]。

2.4 籼粳杂交稻新品种表型性状主成分分析结果

表4为籼粳杂交稻的9个表型性状主成分分析结果,前5个主成分累计贡献率达到90.21%,将其命名为PC1、PC2、PC3、PC4和PC5,表明这5个主成分可以反映24份籼粳杂交稻表型性状的90.21%的遗传内容,是籼粳杂交稻表型特征的重要成分,可以用来对籼粳杂交稻的材料进行综合评价。其中,PC1的特征值为3.17,贡献率为35.20%;PC2的特征值为1.93,贡献率为21.46%;PC3的特征值为1.32,贡献率为14.63%;PC4的特征值为1.09,贡献率为12.09%;PC5的特征值为0.61,贡献率为6.82%。

表4的特征向量关系表明,主成分1~5的最高载荷为分别每穗粒数(0.51)、有效穗数(0.57)、每穗粒数(0.51)、基本苗数(0.74)和千粒质量(0.54)。[JP3]最大负载荷为基本苗数(-0.15)、千粒质量(-0.55)、生育期(-0.34)、株高(-0.51)、每穗粒数(-0.43),每个主成分中的最高载荷和最大负载荷均呈现负相关关系。

2.5 基于主成分的二维排序分析

对每穗实粒数、有效穗数、每穗粒数、基本苗数和千粒质量进行二维排序分析,以每穗实粒数为x轴,其余为y轴制图。第1主成分每穗实粒数的增加对产量的提高有正效应影响[12];在一定范围内,有效穗数、每穗粒数、基本苗数和千粒质量与产量呈正相关关系[13],所以二维排序图中,分布在第1象限的材料对籼粳杂交稻产量具有正效应影响,图2-A的第1象限材料包括3、5、8、12、14、16、21和24,其共同特征是每穗实粒数多且有效穗数多。图2-B的第1象限材料包括1、5、8、17、19、21、23和24,其共同特征是每穗实粒数和总粒数多。图2-C的第1象限材料包括1、3、8、13、17、22和24,其共同特征是每穗实粒数多且基本苗数多。图2-D的第1象限材料包括12、13、14、17、19和23,其共同特征是每穗实粒数多且有效穗数多。

2.6 籼粳杂交稻新品种表型性状综合评价

计算主成分每穗实粒数、有效穗数、每穗粒数、基本苗数和千粒质量的隶属函数值[14],其贡献率权重分为0.390 3、0.237 9、1 622、0.133 9和0.075 6,由权重进一步算出24份籼粳杂交稻组合的综合评价D值。综合性状排名前10的籼粳杂交稻为21、24、19、5、8、12、2、17、7、3(表5)。

相关性分析结果(表6)表明,D值与生育期、有效穗、每穗实粒数、结实率和产量呈极显著正相关关系(P<0.01),说明籼粳交组合的生育期、有效穗数、每穗实粒数、结实率和产量极显著影响其综合评价。

2.7 籼粳杂交稻表型性状评价指标的筛选

通过对籼粳杂交稻相关表型性状的数值与综合评价D值的逐步回归分析,完成最优回归方程:

Y=-16.638 3+0.111 6×X2+0.103 1×X3+0.026 4×X4+0.046 5×X7+0.000 3×X9。其中:Y表示综合评价D值,X2、X3、X4、X7和X9分别表示基本苗数、有效穗数、株高、结实率和产量,其系数分别为0.168 8、0.230 4、0.173 1、0.570 2和0.363 7。相关系数r=0.975 8,当D值为1.681时,方程呈极显著水平,说明基本苗数、有效穗数、株高、结实率和产量可以作为评价籼粳杂交稻组合的关键表型性状指标。

3 讨论与结论

3.1 籼粳杂交稻表型性状综合评价

在平衡千粒质量、每穗粒数和分蘖数之间的关系提高水稻产量的同时,也应注意水稻的农艺性状。研究表明,千粒质量、每穗粒数和分蘖数受多个数量性状位点(QTL)调控,三者相辅相成,共同影响水稻的最终产量[15]。田蓉蓉等对2个回交群体的单株产量、剑叶宽、穗长、茎基粗、单株有效穗数、剑叶长、单穗质量、单株分蘖数和株高9个农艺和产量相关性状分析发现,单株产量和单穗质量的变异系数较高,株高、穗长则表现出较低的遗传变异[16]。赵璐等开展了遗传多样性分析与综合评价,获得了株高、穗长、每穗实粒数、结实率、一次枝梗数、粒长宽比、单株产量、单穗粒质量、千粒质量9个关键表型性状指标[17]。而本研究通过计算各农艺性状的多样性指数进行表型多样性分析,对浙江省籼粳杂交稻进行主成分分析及综合评价,结果发现,生育期、有效穗数、每穗实粒数、结实率和产量等6个表型及产量性状可以作为浙江省籼粳杂交稻综合评价的关键指标。

3.2 籼粳杂交稻产量经济性状分析

秈粳杂交稻产量性状为复杂的综合性状,组合间品种特性的差异会影响不同组合的产量构成因素[18-21]。刘伟明和练进旺分别对籼粳杂交稻甬优12和浙优21的产量性状进行分析,结果显示,在超高产育种中具有突出作用的是产量构成因素中的穗数及每穗粒数[22-23]。而本研究在籼粳杂交稻分析中得出,相对于每穗粒数和分蘖数,千粒质量对籼粳交综合评价的影响小,且千粒质量与每穗总粒数、有效穗数成反比。所以,在籼粳杂交稻组配过程中,除去注意平衡产量构成因素之间的关系外,多穗的籼粳杂交稻相较于大粒少穗株型更有高产潜力,个别品种理论产量和实际产量的误差较大,推测主要是考种时的取样误差引起。本研究基于主成分分析和隶属函数计算综合评价D值对24份浙江省籼粳杂交稻组合进行优劣的综合评价,D值得分前10名的籼粳杂交稻依次为浙粳优211、甬优1540(CK)、华中优469、浙粳优910、Y优9367、浙优301、浙杭优K332、春优231、春诚优117和甬优39。

参考文献:

[1]Wang Z F,Cheng J P,Chen Z W,et al. Identification of QTLs with main,epistatic and QTL×environment interaction effects for salt tolerance in rice seedlings under different salinity conditions[J]. Theoretical and Applied Genetics,2012,125(4):807-815.

[2]徐春春,纪 龙,陈中督,等. 2020年我国水稻产业形势分析及2021年展望[J]. 中国稻米,2021,27(2):1-4.

[3]浙江省统计局,国家统计局浙江调查总队. 浙江统计年鉴:2022[M]. 北京:中国统计出版社,2022.

[4]苗 苗,迮寒露,吴永华.浙江省耕地利用转型时空演变特征分析[J]. 浙江农业学报,2021,33(4):753-760.

[5]阮晓亮,石建尧,陆永法,等. 浙江省籼粳杂交晚稻品种发展与展望[J]. 中国稻米,2016,22(4):8-12. [HJ2.03mm]

[6]米甲明,欧阳亦聃. 水稻籼粳亚种间杂种优势利用的理论与实践[J]. 华中农业大学学报,2022,41(1):40-47.

[7]姜元华,张洪程,赵 可,等. 机插条件下籼粳杂交稻茎秆的抗倒性评价及成因分析[J]. 农业工程学报,2014,30(19):19-29.

[8]胡雅杰,朱大伟,钱海军,等. 籼粳杂交稻甬优2640钵苗机插超高产群体若干特征探讨[J]. 作物学报,2014,40(11):2016-2027.

[9]陈 贵,陈 梅,张红梅,等. 籼粳杂交稻与常规粳稻产量、干物质氮素累积转运及氮素利用差异研究[J]. 浙江农业学报,2018,30(12):1992-2000.

[10]李 燕,施俊生,过鸿英,等. 浙江省籼粳杂交稻品种性状综合分析及试点评价[J]. 分子植物育种,2020,18(20):6881-6890.

[11]陈 越,张敦宇,丁明亮,等. 多个省份水稻资源的表型多样性与优异资源的筛选[J]. 浙江农业学报,2019,31(11):1779-1789.

[12]马 均. 不同穗重型水稻的形态、理生化特性及产量潜力的研究[D]. 雅安:四川农业大学,2002.

[13]孙建昌,马 静,杨生龙,等. 粳稻粒形对其产量及主要农艺性状的影响[J]. 西北农业学报,2011,20(9):50-53.

[14]韩龙植,魏兴华. 水稻种质资源描述规范和数据标准[M]. 北京:中国农业出版社,2006.

[15]王文广,王永红. 作物株型与产量研究进展与展望[J]. 中国科学(生命科学),2021,51(10):1366-1375.

[16]田蓉蓉,白天亮,馬帅国,等. 水稻回交群体农艺性状的遗传变异及产量分析[J]. 河南农业科学,2020,49(11):10-18.

[17]赵 璐,杨治伟,部丽群,等. 宁夏和新疆水稻种质资源表型遗传多样性分析及综合评价[J]. 作物杂志,2018(1):25-34.

[18]杨惠杰,杨仁崔,李义珍,等. 水稻超高产品种的产量潜力及产量构成因素分析[J]. 福建农业学报,2000,15(3):1-8.

[19]彭俊华,李有春. 水稻籼、粳两亚种产量构成特点的剖析与比较[J]. 四川农业大学学报,1990,8(3):162-168.

[20]马 鹏,陶诗顺,余康宁,等. 45个杂交稻品种油后直播产量性状的相关分析与通径分析[J]. 上海农业学报,2016,32(4):42-44.

[21]刘建丰,袁隆平. 超高产杂交稻产量性状研究[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2002,28(6):453-456.

[22]刘伟明. 籼粳亚种间杂交水稻‘甬优12产量性状的相关及通径分析[J]. 农学学报,2012,2(10):1-4,13.

[23]练进旺. 籼粳亚种杂交稻浙优21产量构成要素分析[J]. 热带农业科学,2021,41(7):39-44. [HJ]