全麻诱导期机械通气不同吸呼比对氧储备的影响

2023-01-05王植李汝泓杨雷

王植,李汝泓,杨雷

承德医学院附属医院麻醉科,河北承德 067000

在麻醉诱导期间,机械通气吸呼比的不同,气道压和肺动态顺应性的变化不同,氧分压(PaO2)的增幅也不同,氧合改善效果存在差异。不同的吸呼比对于氧储备的影响不同,本研究通过对不同时刻氧分压差值(ΔPaO2)和二氧化碳分压差值(ΔPaCO2)变化的研究,探讨择期手术全麻诱导期机械通气不同吸呼比对氧储备的影响,旨在寻找一种通气方式,既能改善患者氧储备,又可减少吸收性肺不张的发生。本研究选择2020年9月—2021年7月于承德医学院附属医院行择期手术患者60例,比较不同吸呼比对氧储备效果的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院行择期手术患者60例为研究对象,随机均分为3组,每组20例。A组:男10例,女10例;平均年龄(36.25±6.63)岁;平均体质指 数(body mass index,BMI)(22.25±1.37)kg/m2;平 均 血 红 蛋 白 水 平(116.80±4.93)g/L;ASA分级:Ⅰ级11例,Ⅱ级9例。B组:男10例,女10例;平均年龄(40.05±6.59)岁;平均BMI(22.22±1.57)kg/m2;平均血红蛋白水平(115.55±6.07)g/L;ASA分级:Ⅰ级11例,Ⅱ级9例。C组:男9例,女11例;平均年龄(38.90±4.51)岁;平均BMI(21.89±1.48)kg/m2;平均血红蛋白水平(115.40±4.76)g/L;ASA分级:Ⅰ级12例,Ⅱ级8例。3组年龄、BMI、血红蛋白水平、性别和ASA分级比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已获得医学伦理委员会批准,并与患者及其家属签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:年龄25~45岁,心功能Ⅰ级;ASA分级Ⅰ~Ⅱ级;Mallampati分级Ⅰ级或Ⅱ级;BMI 18~23.9 kg/m2;血红蛋白水平≥110 g/L;无糖尿病、甲状腺功能亢进、发热和高代谢疾病。

排除标准:长期吸烟患者;贫血患者;重度阻塞性或限制性肺功能异常的患者;严重循环系统疾病的患者;气道过敏及免疫治疗史患者;拒绝接受血气分析监测的患者;耳鼻喉系统有病变患者;意识不清和有精神疾病患者;面部有胡须、置鼻胃管等影响面罩密闭效果的患者;术前访视时已知的困难气道患者;未预料到的插管困难的患者;插管时间超过5 min的患者。

1.3 方法

术前常规禁饮食,无术前用药。入手术室后安置好各项监测设备的导线电极,包括多功能监护仪、肌松监测仪等,持续监测无创血压(non-invasive blood pressure,NIBP)、Ⅱ导联心电图(electrocardiogram,ECG)、心率(heart rate,HR)、脉搏氧饱和度(saturation of pulse oxygen,SpO2)。建立静脉通路,测量患者体温,局部麻醉下进行桡动脉穿刺置管。患者经面罩自主吸入纯氧,氧流量为6 L/min,通气时间3 min;之后进行麻醉诱导:咪达唑仑(国药准字H20031071,规格:2 mL:10 mg)0.05 mg/kg,舒芬太尼(国药准字H20054171,规格:1 mL:50 μg)0.4 μg/kg,丙泊酚(国药准字H20213604,规格:20 mL:0.2 g)1.5 mg/kg,罗库溴铵(国药准字H20213604,规格:5 mL:50 mg)0.6 mg/kg。当T4/T1值TOFR=0时,连接麻醉机进行机械通气,选用Press Mode模式,A组、B组、C组吸呼比分别为1∶1、1∶2、2∶1,氧流量1 L/min,呼气末压力(positive end expiratory pressure,PEEP)16 cmH2O,呼吸频率(respiratory rate,RR)15次/min,通气时间3 min。患者取头高位20~30°以延长呼吸暂停的持续时间而不降低饱和度。为保证患者气道通畅,机械通气时放入口咽通气道以防舌后坠。期间助手应用sellick手法按压环状软骨以阻止气体进入食管。

1.4 观察指标

观察记录麻醉诱导前(T0),自主深呼吸吸入纯氧3 min后(T1),机械通气3 min(T2),气管插管完成即刻(T3)患者的体温,分析其动脉血气指标,记录氧分压(partial pressure of oxygen,PaO2)和二氧化碳分压(partial pressure of carbon dioxide,PaCO2)的变化。

1.5 统计方法

采用SPSS 26.0统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料用(±s)表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 60例患者插管成功结果分析

60例患者均一次插管成功,且插管时间<1 min,无插管困难,无因血流动力学出现明显波动而退出研究的患者。

2.2 3组患者T2和T1时刻的ΔPaO2值与T3和T2时刻的ΔPaCO2值比较

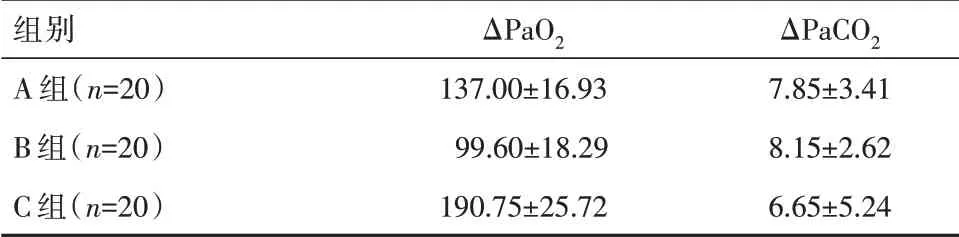

C组T2与T1时刻的ΔPaO2值明 显高 于A组 和B组,差 异 有 统 计 学 意 义(P<0.05),3组T3与T2时 刻 的ΔPaCO2值差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 3组患者T2和T1时刻的ΔPaO2值与T3和T2时刻的ΔPaCO2值比较[(±s),mmHg]Table 1 Comparison of theΔPaO2 values at T2 and T1 with theΔPaCO2 values at T3 and T2 among the three groups of patients[s),mmHg]

表1 3组患者T2和T1时刻的ΔPaO2值与T3和T2时刻的ΔPaCO2值比较[(±s),mmHg]Table 1 Comparison of theΔPaO2 values at T2 and T1 with theΔPaCO2 values at T3 and T2 among the three groups of patients[s),mmHg]

注:3组ΔPaO2比较,P=0.001;3组ΔPaCO2值比较,P=0.445

组别A组(n=20)B组(n=20)C组(n=20)ΔPaO2 137.00±16.93 99.60±18.29 190.75±25.72 ΔPaCO2 7.85±3.41 8.15±2.62 6.65±5.24

3 讨论

全麻诱导期间直到建立能有效通气的气道之前,维持动脉血氧饱和度对呼吸暂停患者至关重要,饱和度过低会导致心律失常、血流动力学失代偿、缺氧性脑损伤,最终导致死亡。麻醉诱导和插管前的预充氧已成为一种普遍接受的方法,旨在增加氧储备,从而在低通气和呼吸暂停期间延迟动脉血氧饱和度降低的发生。呼吸暂停时间是指从停止呼吸或通气到出现明显的动脉低饱和度(SaO2<90%)的时间长度。在气道管理中,增加呼吸暂停时间的主要方法是在麻醉诱导期进行预充氧,使肺部脱氮,这就会导致吸收性肺不张的发生。仰卧位导致的功能余气量降低和压缩性肺不张,小气道塌陷,肺泡中的气体流失加速了肺不张的发展[1]。呼气末正压可以对肺部保护性通气产生重要作用[2-3],压力控制通气模式可以打开塌陷的小气道,使其参与到气体交换中。相关研究证实,在机械通气中,吸气相延长可以提高平均气道压和肺动态顺应性,降低吸气峰压,提高氧分压,从而改善氧合[4]。给予气道一定压力可降低跨壁左心室压力,减少收缩功,增加心输出量[5],稳定机体血流动力学。既往研究以容量控制模式中吸呼比1:1与1:2比较居多。本研究旨在通过全麻诱导期采取压力控制通气模式,探究氧储备效果更优的吸呼比。

本研究显示,C组在T2和T1的ΔPaO2为(190.75±25.72)mmHg,明 显 高 于A组 和B组,A组ΔPaO2为(137.00±16.93)mmHg高于B组 的(99.60±18.29)mmHg(P<0.05),表明延长吸气相可减少无效腔,气体在气道内扩散效率增加,改善了无效腔分流和血液分流,提高氧分压,改善氧合,此种通气模式的长吸气相为二氧化碳从肺毛细血管弥散到肺泡提供时间。同时,3组T3与T2时刻的ΔPaCO2值差异无统计学意义(P>0.05),表明吸气相延长未造成二氧化碳的蓄积,且内源性PEEP的产生复张肺泡、减少死腔、促进二氧化碳的排出[6-7]。此外,本研究中测量患者体温的目的是对血气分析结果进行校正,以期获得更加准确的结果。这与李亚鹏等[4]研究结果相一致,在机械通气20 min(T2)时刻,1.5∶1组 氧分压(281.4±96.2)mmHg高于1∶2组(227.9±89.6)mmHg,机械通气60 min(T3)时刻,1∶1.5组氧分压(289.3±81.8)mmHg高 于1∶2组(236.3±81.5)mmHg(P<0.05),同时刻的PaCO2值差异无统计学意义(P>0.05),反比通气通过减少气道死腔,增加肺泡气体的分布和弥散的平均时间,保证了CO2清除。呼气相相对缩短,产生的内源性PEEP可减少肺泡的萎陷,减轻肺内分流,改善通气血流比值[8-11]。

延长吸气时间的反比通气已被证实对全麻患者氧合有改善作用。楼海霞等[12]证实吸呼比1∶1氧储备效果优于1∶2组,Adabala V等[13]、徐云燕[14]的研究证实,在腹腔镜手术中,与1∶2的吸呼比相比,使用2∶1的吸呼比机械通气可降低气道峰压,升高平均气道压,提高肺动态顺应性,从而减少气压伤,且不会对血流动力学产生不利影响。李凤丽等[15]研究通过在单肺通气患者中实行反比通气,证实1.5∶1的吸呼比优于传统通气模式的氧储备效果,表明延长吸气时间可减少肺内分流,改善肺顺应性,平均气道压升高,更有利于肺泡充分膨胀。上述研究与本研究具有相似性,不同之处在于,上述研究均以手术期间机械通气情况为主,本研究仅针对诱导期的氧储备效果[16]。

综上所述,在择期手术全麻诱导期机械通气时,压力控制模式中,选择吸呼比2∶1使氧分压更明显升高,可以得到更好的氧储备效果,延长呼吸暂停时间,为气管插管操作争取更多安全时限,且未造成明显的二氧化碳潴留。但本研究仍存在一定局限性:纳入例数较少,应增加样本使结论更具说服力;本研究纳入人群为既往无基础疾病的青年患者,对其余年龄段或合并其他疾病的患者还有待于进一步的临床总结。此外,对于诱导期造成的一过性超高氧是否会对患者造成急性肺损伤及远期影响也有待进一步研究。