跳出文本读文本: 据书手特点释读《参不韦》的几处疑难文句*

2023-01-05贾连翔

贾连翔

清华大学出土文献研究与保护中心 “古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台

深入了解书手的字迹特点,不仅可以为古书传抄带来一些新知,也可以为文本中的疑难文句提供释读线索和思路,新刊布的清华简《参不韦》为此提供了较为突出的案例。该篇有简124支,现存2977字(重文、合文、序号以一字计),经研究发现,通篇有三种字迹,分属两位书手,如果“以其抄写内容首次出现在整理报告的篇目为代表的命名方式”,(1)贾连翔: 《清华简“〈尹至〉书手”字迹的扩大及相关问题探讨》,《出土文献综合研究集刊》第13辑,成都: 巴蜀书社,2021年,第79—100页。则可称他们为“《保训》书手”和“《皇门》书手”。

《参不韦》是由“《保训》书手”抄写主体(含顺序编号),由“《皇门》书手”校雠。值得注意的是,后者至少修改了13个字,(2)具体为简3之“”,简18、45、48、65之“民”,简23之“之”,简27之“逗”,简47之“隹”,简64之“夂”,简65之“”,简114之“啟”“天”“则”。如果这些校改都是针对抄写错谬的话,“《保训》书手”在本篇的错误率高达4.4‰,这还不算下文将要讨论的部分内容。与此同时,“《保训》书手”在本篇中进行了两次有一定时间间隔的抄写,以简20为分界,前后字迹颇有不同,但又各自统一,是一种新见的“同卷异写”类型。(3)贾连翔: 《守正与变易之间:“同卷异写”现象的发现与古书底本特色判定方法的反思》,待刊。再联系他在《保训》中所呈现的书写面貌,以及他对一些文字的特殊创造,如将“(殃)”字写作“”(上部从“才”,甲骨文“灾”字即已附加“才”声,《参不韦》中又多以“才”通“灾”,这是以形声字的声符或通假字作为意符;下部所从之“央”的中下半部也变为“夭”,属变形音化)。(4)此承黄德宽先生告示。将这些现象情况综合起来,我们认为“《保训》书手”很可能具有一定齐文化背景,能熟练掌握不同的书法风格和当时通行文字的多种异体,且具有很强的创新性和个性鲜明的审美追求,但抄写作风着实不够严谨。

基于对《保训》书手特点的认识,我们可以尝试对《参不韦》中的几处疑难文句进行讨论。

一、 由“宪”之讹形释“割(害)”

《参不韦》中见有下列一组字:

1 5 ()() ()2 99 ()() ()3 121 ()472〈〉()() ()

由此联系到简72的“魝”字,倘若如字释读,放诸简文扞格难通。但当我们了解了本篇书手有将“”的上部讹写成“鱼”形的弊病之后,就可以考虑“魝”是“割”字之讹,在文中读为“害”,正契合于文意。

二、 释用为“藏”义的“(橐)”字

简文中有下列一组词义相同的字:

1 46(),()(), ()247()3 60 ()()()(), ()

这组字以“厇”为读音,词义应与“掩盖”“匿”相近。简96又有“勿盍(盖)勿匿”语,与“弗厇弗匿”相应。整理报告将这组字皆读为“宅”,认为“宅”有“隐瞒之义”。此对于文意理解而言是正确的,但“厇”“宅”并无这一类的故训,因此其释读仍可商讨。

“橐”的本义是“盛物之袋”,其名动用法古书习见,义为用口袋敛装。由此进一步引申出“敛藏”义,是比较自然的。传世古书虽未见相关文例,但《汉语大词典》已有“藏”“窝藏”的义项。“橐”与“囊”本义相近,其词义的引申情况亦可相参。《诗·大雅·公刘》:“乃裹餱粮,于橐于囊。”毛传:“小曰橐,大曰囊。”(8)《毛诗正义》,阮元校刻: 《十三经注疏(清嘉庆刊本)》,北京: 中华书局,2009年影印本,第1167页。“囊”明确引申有“藏”义,见于《管子·任法》:“世无请谒任举之人,无闲识博学辩说之士,无伟服,无奇行,皆囊于法,以事其主。”尹知章注:“囊者,所以敛藏也。谓人皆敛藏过行,以顺于法,上事其主。”(9)黎翔凤撰,梁运华整理: 《管子校注》,北京: 中华书局,2004年,第903页。《参不韦》中的这组“厇”声字,也正用于“敛藏过行”的语境之中。

三、 区分与“兵”同形的“戒”之异构字

简文中有写作“兵”形之字3例:

“兵”属常见字,上表例1用为本字当无疑问。然简41、94两例,倘若如字释读则很难讲通。整理小组讨论时王磊先生曾提出,后两例可能是“戒”字异体,即将“廾”上所从之“戈”换为近义意符“斤”,从而与“兵”字同形混讹。例2“戒民”与“教众”相对应,例3“自戒”与“自慎”“自质”并列,这个看法显然是可信的。

尤其值得注意的是,这一组同形字的分布,正符合简20前后的分界,可见这一现象属于前面提到的两次抄写的区别。将作为意符的“戈”换作“斤”,似乎符合战国文字一般的异构逻辑,但“戒”的这一异体在文字系统内部已与“兵”字同形,必产生混讹,因此它不宜通行,大概只是“《保训》书手”一时兴起的创造。

四、 由“固”释与“由”同形的“古(辜)”

简文中有下列一组与“古”相关的字:

其中“古1”是标准形体,而“古2”则与楚文字常见的“由”字同形。例7、8之字无疑应释为“由”,“(征)由”即征用。与此同时,因“古1”形体的存在,从同篇内部用字的区别与统一的角度考虑,整理小组最初将“古2”也皆释为“由”。大家都知道,古文字常于“口”形中加入饰笔,因此与“由”同形的“古”字也很常见。如果我们借助上表所举“固1”与“固2”的并列,再结合前面提到“《保训》书手”的“同卷异写”情况就不难看出,“古1”“固1”与“古2”“固2”在文中的分布,也符合简20前后的分界,应是在两次抄写风格不同的情况下所选用的不同形体。在第二次抄写中,“古2”与“由”应视为同形字而分开释读。

“古2”在文中的3处用例均与刑罚相关,应读为“辜”。“不辜”即“无辜”,指无罪而获罪。《尚书·多方》:“开释无辜,亦克用劝。”(10)《尚书正义》,阮元校刻: 《十三经注疏(清嘉庆刊本)》,第486页。《诗·小雅·正月》:“民之无辜,并其臣仆。”朱熹集注:“言不幸而遭国之将亡,与此无罪之民,将俱被囚虏而同为臣仆。”(11)朱熹: 《诗集传》,南京: 凤凰出版社,2007年,第151页。《管子·权修》:“法者,将用民之死命者也;用民之死命者,则刑罚不可不审;刑罚不审,则有辟就;有辟就,则杀不辜而赦有罪;杀不辜而赦有罪,则国不免于贼臣矣。”(12)黎翔凤撰,梁运华整理: 《管子校注》,第58页。《吕氏春秋·听言》:“攻无辠之国以索地,诛不辜之民以求利,而欲宗庙之安也,社稷之不危也,不亦难乎!”(13)许维遹: 《吕氏春秋集释》,北京: 中华书局,2009年,第292页。此皆可与简文内容相参。

由“古2”和“由”的同形异用,容易想到“”和“”也存在相对应的情况。二者在文中也是同形,据文意,前者应读为“辜”,后者则应读为“由”。

五、 “机速如电,神速如化”句试读

简43—44有这样一段内容:

湄,疑读为“睨”。《墨子·经说上》:“虑也者,以其知有求也,而不必得之,若睨。”寡,读为“顾”。“睨”“顾”义近,对举连用。《论衡·初禀》:“天无头面,眷顾如何?人有顾睨,以人效天,事易见,故曰眷顾。”《卜筮》:“吉人与善兆合,凶人与恶数遇,犹吉人行道逢吉事,顾睨见祥物,非吉事祥物为吉人瑞应也。”“如睨”“如顾”,大概指“机”与“神”稍纵即逝、难以得见之意。

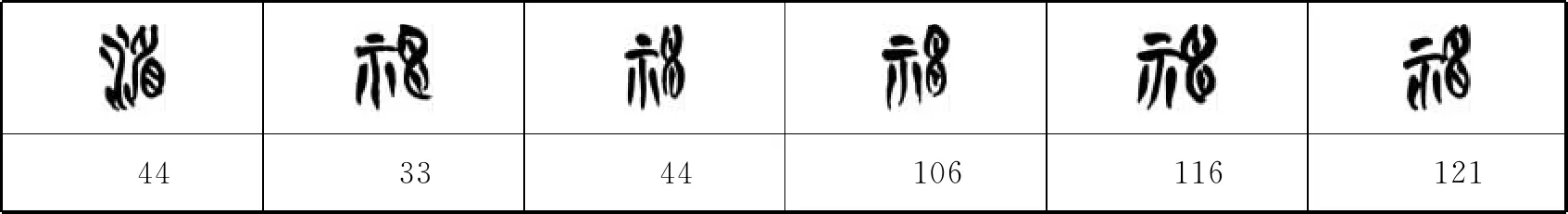

读为“睨”的所谓“湄”字(见下表首字),在战国文字中尚属初见,右侧所从与“眉”有区别,因此上述释读尚可讨论。

关于第一个比喻,如果考虑到“《保训》书手”并不严谨的抄写作风,同时将所谓“湄”字与该书手所写近似部件相比较,尤其是参考简121“神”字右下形体的变化,我认为该字可能是“”字之讹。

443344106116121

“申”“电”本一字之分化,《说文》分析“电”从雨从申,“氵”与“雨”作为同类意符常可互换,因此“”可视为“电”之异体。战国古书也有以“神”通“电”之例。(15)白于蓝编著: 《简帛古书通假字大系》,福州: 福建人民出版社,2017年,第1302页。古汉语常以“电”形容疾速,如《管子·七法》:“故举之如飞鸟,动之如雷电,发之如风雨。”(16)黎翔凤撰,梁运华整理: 《管子校注》,第117页。《文选·江赋》“电往杳溟”,刘良注:“电,谓疾也。”(17)萧统选编,吕延济等注,俞绍初、刘群栋、王翠红点校: 《新校订六家注文选》,郑州: 郑州大学出版社,2013年,第766页。同书收《七命》“千钟电釂”,李周翰注:“电,疾。”(18)萧统选编,吕延济等注,俞绍初、刘群栋、王翠红点校: 《新校订六家注文选》,第2294页。

此外,《庄子·至乐》“万物皆出于机,皆入于机”,成玄英疏:“机者,发动,所谓造化也。”(30)郭庆藩撰,王孝鱼点校: 《庄子集释》,北京: 中华书局,2012年,第629页。即指事物变化之所由。又《周易·系辞上》“阴阳不测之谓神”,韩康伯曰:“神也者,变化之极。”(31)李鼎祚撰,王丰先点校: 《周易集解》,北京: 中华书局,2016年,第403页。据此我们可以知道,“机速如电”与“神速如化”皆是说天象变化十分疾速。

六、 据校补字迹试读“民(弥)盈”

简文中“民”字凡21见,多用为本字,如“万民”等。但其中有三处与“浧/(盈)”固定搭配的用法,颇有不同。其文例为:

(3) 乃上隹(唯)天,司几监【简47】(乂),民(盈)而泩(省)之。【简48】

上述“民”如字读在简文中语义突兀,尤其是例(2),讲述天象运行,与“庶民”“万民”难有逻辑关联。我认为这里的“民”应读为“弥”,训为遍、满。“民”“弥”声母相同,韵部脂、真对转,中古音皆为三等开口。上博简《孔子见季桓子》简18“行年民旧”,陈剑先生已主张读为“行年弥久”。(32)陈剑: 《〈上博(六)·孔子见季桓子〉重编新释》,《战国竹书论集》,上海: 上海古籍出版社,2013年,第291页。例(1)中“弥盈”是被量、算的对象,语义搭配是比较合适的,而例(2)(3)中的“弥盈”则都是指天体运行满一周。

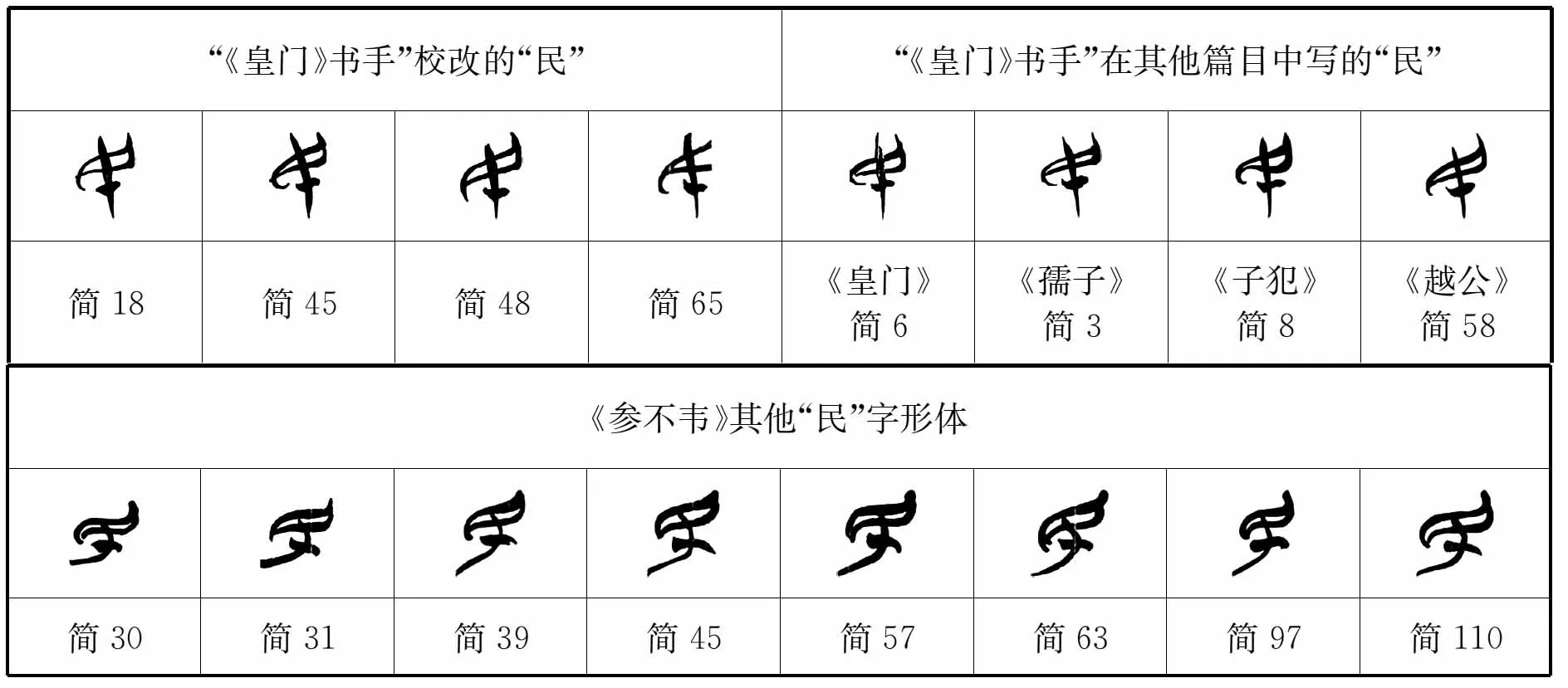

尤其值得注意的是,上述三处“民”字都经过“《皇门》书手”的校改,相关情况可参下表。这也是他在本篇中修改最多的单字,现在看来应是与该字的特殊用法直接相关。

“《》”“”“《》”“”18454865《》6《》3《》8《》58《》“”30313945576397110

由此推及“《皇门》书手”所改的第四处“民”,其文曰:

这处“民”也可读为“弥”,训为终。

结语

书手作为写本古书的直接呈现者,对写本的特点有相当大的决定作用。战国竹书中的文字常被认为是当时的“俗写体”,这个“俗”即是对书手个人特点变化多样的总体认识。即便抄写制作古书在当时有大的职业守则,然而就具体执行的每个书手而言,其文字知识水平有高下之别,文化结构背景也可能有国别地区之异,甚至在性格上有的中规中矩而墨守底本,有的颇具才华、善于革新却不够严谨,等等,可以说书手特点是古书抄写流传过程中的重要“变量”之一。我们在整理写本古书的过程中,要充分认识古书抄写流传的复杂性,不得不考虑这些“变量”在文本中可能起到的作用,尤其是像“《保训》书手”这样个性特点突出的抄写者,其对文字的影响应予以特别关注。这中间遇到的一些文本疑难问题,或许可以尝试通过“跳出文本读文本”的办法来思考解决。

附记:本文草成于《参不韦》整理报告定稿后,部分意见已在整理报告校样修改过程中被采纳。