思维发生:建构历史中的另一种情境

2023-01-04浙江省龙游中学

史 爽 浙江省龙游中学

2022 年4 月,在笔者所在地进行的期中联考测试中,有一道材料题设问:结合材料二,指出“美术三杰”及其作品的特征,学生的作答很有意味:

达芬奇:带有早期人文主义思想,拉斐尔:带有早期人文主义思想,米开朗琪罗:带有早期人文主义思想。

学生的思考中出现了“万能钥匙”,任何作品的特征都是表达人文主义,思维“躺平”。反思以往的教学,学生思维难以发生于课堂,主要存在三个误区:1.历史情境的创设狭窄,大多呈单线演进,思维发生缺少空间;2.历史学习就是为结论寻找史料依据,“论从史出”的方式变成一种为结论辩护的形式,思维发生缺少方法;3.“非黑即白”二元对立的思考习惯,学生缺少质疑论点的勇气,思维发生缺少动力。

让思维发生,强调学生自己“获取”理解,“通过学科学习,能够像学科专家那样思考,能够运用知识解决真实问题,能够形成学科思维”[1]。在多元历史情境的发掘中,教师可借助不同历史情境间的冲突与思辨,通过个体建构、协同建构和开放建构等方式让思维在课堂上发生。本文拟以《纲要(上)》“北洋政府时期的政治、经济与文化”教学片段为例,谈谈自己的想法。

一、立足于史料的个体建构

个体建构主要指学生个体在教师引领下自主建构历史认知的方式,“让学生像历史学家一样思考……通过考证、叙述和分析史料,不断发现、理解、解释、评判真实的过去”[2]。在个体建构的过程中,教师为学生提供史料,使之在研读史料的过程中形成问题链,自主建构历史情境。

1913 年3 月20 日,爆发了震惊中国的“宋教仁案”,部分革命党人主张用暴力的方式掀起“二次革命”。但除了暴力应对外,还有其他的方式吗?为此,笔者提供了四则史料,让学生依据史料设计问题:

材料一:商届何以反对南方兵事?盖兵事一起,商人之损失无限……且商业凋零,则人民均受其影响。故彼等之反对,亦有不得已之苦衷也。

——《时报》(1913)

材料二:我国自改革以后,元气大伤,至今疮痍未复,断不可有第二次之破坏。且某国幸灾乐祸,正利用我有内乱,以遂其侵略野心,凡我邦人,正宜戮力同心,以御外侮,岂可阋墙启衅,自召瓜分!

——蔡锷致谭延闿电文(1913)

材料三:民国元气未复,仍不如以法律解决之为愈。证据确凿,俟国民大会发表后,可组织特别法庭,缺席裁判,何患效力不复生?

——石芳勤《谭人凤集》

材料四:在为应桂馨辩护时,包括杨景斌在内的律师个人可能对刺宋案有各种政治判断,但是他们不愿为政治的或情绪的理由而牺牲法治和合法程序的原则。

——整理自徐小群《民国时期的国家与社会》

学生设计:1.根据材料一、二,指出二次革命缺乏支持者的原因?

2.根据材料三,指出宋案还有什么应对措施?

3.根据材料四,分析民国时期社会出现的新变化?

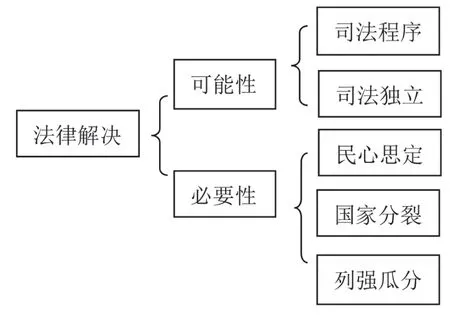

在问题设计的任务驱动下,学生仔细地研读了史料,找到了史料的重点,并逐步建构了历史情境的逻辑关系(如图1):

图1

在这一学习过程中,学生依据史料层层设问,逐步建构了理解历史的另一种情境:民国初期,中国已引进西式的法治体系,律师行业团体在中国逐渐形成,上海甚至已形成法律职业共同体——上海律师公会,司法独立的意识在中国逐步形成。宋案发生后,革命党人部分主张暴力方式解决,部分主张诉诸司法程序,但在民国初立、列强环视的情形下,究竟哪种方式的选择会更有效?近现代的中国是在革命的历程中走向民主社会,但目标的合理性与方式的有效性并不是完全统一。

二、立足于追问的协同建构

协同建构是指学生为完成共同任务而进行的有明确分工的互助学习形式,“即每一个班级由若干异质性‘学习小组’构成,学习小组在课堂上围绕问题常态开展合作探究学习,学会倾听、学会对话。”[3]相较于个体建构的直接判断,协同建构在充分地交流、对话中形成的是一种谨慎的延迟判断,“既非肯定也非否定,而是‘先不慌作决定’,重心是合理的理由和论证”[4]。

在近代中国内忧外患的困局下,民族救亡意识的觉醒也成为学生认知这段历史的核心体验,以“抵制”“打倒”“推翻”为主的革命性话语深深影响了学生。但学生思维中需要培养的不只是“打破”,更重要的是“建设”。学生的思维中应激性较强,缺乏更多的理性分析。将学生分为“追问组”与“答辩组”,展开了协同构建。笔者提供史料(下表):

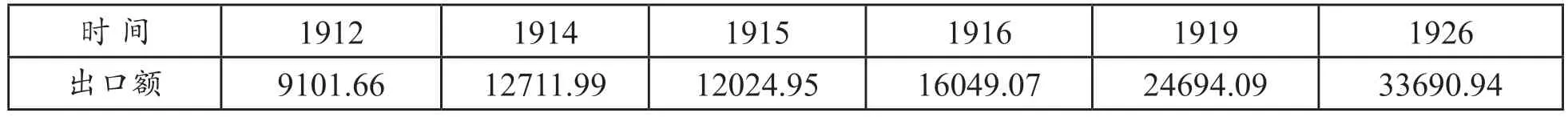

追问组1:日本对华商品出口额出现什么变化?

答辩组1:日本对华商品的出口在1912—1914年呈上升趋势,1914—1915 略有下降,1915 年以后加速增长。

追问组2:为什么会有这样的变化?

答辩组2:1914 年一战爆发,西方列强无暇东顾,所以日本对华出口额增加,1915 年下降主要是因为1915 年“中日民四条约”的签订,国民掀起了抵制日货运动。

追问组3:抵制日货减少了日本对华商品出口,为什么1916 年不降反升了呢?

答辩组3:中国“汉奸”太多,没有骨气,抵制得不够彻底。

在这段课堂互动中,答辩组学生非常认同抵制日货的方式,对于冲突情境的分析,未充分思考应对方式本身是否存在局限,而是认为做得还不够与不彻底。如果理性地分析抵制运动的作用,实际上分为短期与长期两个方面,学生在答辩组的观点下继续追问:

追问组4:如果彻底地抵制,那不是关闭国门了吗?与市场经济相违背。

答辩组4:不会一直抵制,会看情况变化。

追问组5:那不一直抵制,我们怎么应对?

答辩组5:(沉默)

为此,笔者补充材料:

材料五:自五四运动以来,民气日盛,抵制劣货,全国响应。乃为时无几,锐气骤减。呜呼!岂我国民族缺乏决心与毅力有以致之乎?夫亦以家常日用品中国货稀少,故不能不仰给于外人,而作此饮鸩止渴之举耳。

——《申报》(1919)

在追问与答辩的过程中,学生发现抵制运动短期有效,而长期效果不佳的原因正是中国缺乏自主制造能力,更有长远效果的抵制是创造自己的产品。正如状元企业家张謇主张的“棉铁主义”,只有优先发展棉铁工业,才能掌握经济实权,真正的抵御外国经济侵略。

日本商品输华额统计表(单位:万海关两)

三、立足于论点的开放建构

开放建构主要指学生在构建的多元历史情境下,自由批判、自主抉择的学习形式,即“努力挖掘真实的、富有现实意义的历史问题……引导学生将知识应用于真实情境中,包括历史情境与现实情境,体验发现知识的过程,让学习成为培育批判性思维的过程”[5]。

但是批判性思维绝不能简单的等同于“否定”[6],在多元开放的情境中并不存在“正确”的抉择。学生主要围绕着教师提供的关键词,通过史料搜集[7],调动掌握的知识与逻辑,论证自己的观点,课下以小论文等方式呈现。

近代中国思想文化的转型是历史学习中的重要话题,以北京大学为阵地的新文化运动因其“革命性”而为师生熟知。但在这场文化转型过程中,除了北京大学引领的新文化运动外,还有另一种“新文化运动”,它以南高—东南—中央大学学人为主体(即南高派),在当时也产生了巨大影响。

关键词:文化转型、北大派、南高派

观点1:北大派希望以时代精神来引领近代中国向现代文明的转型,如胡适所言:“新文化运动的根本意义是承认中国旧文化不适宜于现代的环境,而提倡充分接受世界的新文明。”他们坚持时代精神就是对传统的彻底胜利与决裂,这突出表现在他们对儒家文化的敌意态度上。

观点2:南高派对于儒家文化怀有温情的敬意,他们希望通过阐释与宣扬儒家文化的精髓,以获得儒家文化的现代新生,在一个寻求物质文明发达的时代,寻求精神文明的平衡也是需要思考的问题。

将两种不同的新文化运动呈现给学生,可以拓展学生的视野,增强思维的宽度。而自五四新文化运动以来,学生的权力与自由意识空前提高。从中小学到高等教育,以北京大学为代表的学生风潮此起彼伏,在学习上浮躁之气也日盛。但是学生脱离课堂,过多参与政治,学生运动容易沦为政治的工具。学生爱国的方式不应偏执,而是自主与多元。

关键词:爱国救亡、北大学生、南高学生

观点1:北京大学引领的学生运动是一场伟大的爱国运动,它是在民族危亡的时代背景下,唤醒了全体国民参与到拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量的伟大社会革命运动。

观点2:南京高等师范学校反对学生过多参与社会运动,学校保持艰苦卓绝的学习风气。一方面使学生受到人格修养的训练,能够担当起民族复兴的重任。除此之外,这也使南高学生能够专注于学习,以形成坚实的知识根底。

当民族面临危机时,我们不可否认旨在救亡的学生运动具有的唤醒意义,但潜心于学习,用知识来救亡图存是否也是一种合适的选择?在多元的历史情境下,学生不是“接受式”的学习,“激活思维而不是‘储存’思维或‘培训’思维”[8]才是思维发生的主要目标。

但在中学历史教学中,受课时、知识储备与评价方式等方面的限制,历史情境的建构容易“脸谱化”,历史选择与发展的多元主体被简单化,这表现在占据主流地位的一方,常常是以连续性、线性的方式描述。而其他的历史情境只是“片段”的存在,且只是主流存在合法性的注脚。“重视偶然性,就是重视创造性,不搞宿命论,重视每个个体对历史的创造”[9],在历史教学与研究中,学生能否理解历史存在中的多元情境,在矛盾的冲突情境中提升自我的历史思维,教师必须丰富自身的史学阅读,发挥起重要的支架作用。

【注释】

[1][2][3][5]浙江省教育厅教研室:《浙江省普通高中学科教学指导意见(历史2021 版)》,杭州:浙江教育出版社,2021 年,第1—2 页。

[4]余党绪:《思辨的力量:批判性思维与思辨读写》,上海:华东师范大学出版社,2020 年,第150 页。

[6]董毓:《批判性思维三大误解辨析》,《高等教育研究》2012 年第11 期,第64—65 页。

[7]笔者为学生提供了重要的民国史料数据库检索平台,围绕关键词整合史料(以民国报刊为主,如关于南高派与南高学生的认识主要依据《国风》(半月刊))。

[8][美]杰伊·麦克泰、哈维·F.西尔维著,丁旭译:《为深度学习而教:促进学生参与意义建构的思维工具》,北京:教育科学出版社,2021 年,第11—12 页。

[9]李泽厚:《走我自己的路》,合肥:安徽文艺出版社,1994 年,第481 页。