江苏常州天宁区寺墩遗址2019年度发掘简报

2022-11-16南京博物院常州市考古研究所

南京博物院 常州市考古研究所

内容提要:寺墩遗址在20世纪70—90年代屡有重要发现,尤以寺墩三号墓闻名学界。2019年3月,寺墩遗址第六次考古发掘正式开始,南京博物院联合常州市考古研究所对墩东贵族墓葬区西北部进行考古发掘,发现新石器时代墓葬、灰坑、灰沟、水井等遗迹,出土了陶器、石器、玉器等遗物,对于墩东贵族墓葬区的结构布局和分期年代等问题有了更清晰的认识。

寺墩遗址位于江苏省常州市天宁区郑陆镇三皇庙村,原是一个高出地表约20米的椭圆形土墩,东西长100、南北宽80米。中心地理坐标为东经120°09',北纬31°82',原属武进区,现归天宁区管辖(图一)。它北距长江约15千米,南距太湖约30千米。遗址东南约5千米处,遥见一片低山丘陵,海拔高度在100米上下,由西南向东北依次为清明山、芳茂山、鸡笼山、陈墩山、秦望山和舜过山等。遗址周边水系发达,张家浜、草塘浜、窑墩浜、北塘圩和放生池组成一周环形水系,寺墩墩体恰好位于外围水系的中心位置,环形水系大致围合的面积约150万平方米。

图一//寺墩遗址位置示意图

一、历年工作概况

1973年10月,村民在寺墩东部取土时发现玉器,常州博物馆赴现场勘查并将其命名为“寺墩遗址”[1]。1976年,在墩北出土崧泽、良渚文化陶器二三十件。1978年9月,在墩北电灌站北低田中出土玉璧、琮三组,约二十多件。1978年10月,在墩北农田中再次采集到一批崧泽文化陶器[2]。1978年 12月,南京博物院与武进县文化馆开展寺墩遗址的第一次试掘工作,在墩东布置三个探方(T1—T3),发现良渚文化M1;在墩北布置一个探方(T4),发现崧泽文化M2;1979年2—3月,南京博物院与武进县文化馆开展寺墩遗址的第二次试掘工作,在墩北布置了三个探方(T5、T7、T8)[3]。1979年9月,庄桥头村民在墩东建房取土,挖出玉璧4、琮1件。1980年,南京博物院前往调查征集。1982年10—11月,南京博物院开展寺墩遗址第三次考古发掘,在墩东布置探方9个(T101—T109),发现良渚文化大型墓葬 M3、M4[4]。其中,M3出土玉琮33、璧24件。1993—1995年,南京博物院主持第四、五次考古发掘,常州博物馆和武进博物馆参与发掘,两次发掘面积1022平方米,发现良渚文化大墓 M5[5]。1995年 4月,寺墩遗址被公布为第四批江苏省文物保护单位。

2016年起,寺墩遗址考古发掘纳入到“考古中国——从崧泽到良渚:长江下游区域文明模式研究”子课题中,以全新的思路和理念开展工作。2016—2018年,南京博物院与常州市考古研究所为配合寺墩遗址保护规划编制,在寺墩遗址周围约8平方千米的范围进行了初步的调查和勘探,并在三号墓南试掘800平方米。2019年3月,国家文物局批复寺墩遗址主动性发掘项目,南京博物院在常州各级政府和文物部门的大力支持下,正式启动寺墩遗址第六次考古发掘工作。

参考以往历次发掘和调查勘探的成果,可以把寺墩墩体周边的核心区域划分为四大块:寺墩墩体、墩北台地、墩东贵族墓地和墩北贵族墓地。编号方法上,整个遗址采用象限法统一布方,探方和遗迹编号前冠以发掘年份。2019年,主要在“以1982M3为代表”的墩东良渚文化贵族墓葬区西北部进行发掘,共布探方8个,发掘面积850平方米。同时将1978—1995年所布探方的一部分揭露出来,确定位置、方号,并测绘成图(图二)。现将2019年度发掘情况简报如下。

图二// 寺墩遗址历年布方示意图

二、地层堆积及出土遗物

(一)地层堆积

本年度发掘区南部为台地,地层少且简单,土色以灰黄色系为主;北部为低洼坡地,地层较多且复杂,土色以灰黑色系为主。下面以TE08N24、TE08N23东壁剖面为例,对地层堆积进行介绍(图三)。

图三//TE08N24、TE08N23东壁剖面图

①层:耕土层,灰褐色。土质软,结构松散,包含大量植物根茎、砖瓦块、灰陶片、青花瓷片、塑料制品等。厚0.1~0.45米。

②层:浅灰褐色。土质软,结构松散,包含青砖块、红砖块、青花瓷片等。深0.2~0.45、厚0.1~0.2米。时代为清代。

③层:灰白色,夹杂灰褐色斑点。土质软,结构较致密,包含少量青瓷片、泥质灰陶片、印纹硬陶片等。深0.45~0.6、厚0.05~0.15米。该层开始略呈现出南高北低的态势。时代为宋代。

④层:灰褐色。土质较软,结构较致密,夹杂少量木炭、烧土颗粒等,陶片数量较少,有泥质灰陶片、印纹硬陶片、大口缸残片等。深0.3~0.75、厚0.05~0.3米。该层明显呈南高北低的倾斜状。时代为周代。

⑤层:棕褐色。土质较软,结构较致密,包含陶片较多,有夹砂红陶鼎足、印纹硬陶片等。深0.6~1.5、厚0.3~0.65米。该层明显呈现出南高北低的倾斜状。时代为周代。

⑥层:黑褐色。土质较软,结构较致密,包含许多陶片、炭屑和少量烧土颗粒,陶器可辨器形有鬶、大口缸、鼎足、豆等。深0.5~1、厚0.2~0.75米。该层呈明显的南高北低倾斜状。

⑦层:黑褐色,夹杂有一条红烧土带。土质较软,结构较致密,包含一些陶片。深1.1~1.75、厚0.1~0.35米。该层略呈南高北低的倾斜状。时代为良渚文化时期。

⑧层:黑褐色,夹杂少量黄褐色土块和烧土颗粒。土质较软,结构较致密,陶片较多,可辨器形有豆、鼎、鬶、大口缸等残片。深1.75~2、厚0.25~0.45米。该层略呈南高北低的倾斜状。TE08N24⑧层对应TE09N24⑨层和⑩层。

土墩遗迹位于⑧层下,生土上,黄褐土残存厚度约0.55米,可分为两层。

D①层:黄褐色。土质硬,结构致密,夹杂少量陶片和烧土颗粒。深0.5~2、厚0.1~0.35米。该层呈明显的南高北低状,在发掘区南部台地上均有分布。时代为良渚文化时期。

D②层:黄褐色。土质硬,结构致密,包含物极少。深0.5~0.55、厚0.1~0.2米。该层分布范围较小,仅在TE08N23东部存在。

D②层下为生土。

(二)地层中出土遗物

陶鼎 4件。TE09N24⑩︰4,夹砂黄褐陶。侈口,卷沿,方唇,束颈,颈下两侧有小鋬手,上腹斜直,下腹垂鼓接圜底,底接三侧装扁足。颈下饰弦纹和刻划纹,扁足上饰刻划纹。口径36、最大腹径41.2、通高 45.6厘米(图四︰1;彩插三︰1)。TE09N24⑨︰13,夹砂灰褐陶。侈口,平折沿,方唇,垂弧腹接圜底,三侧装扁足。通体素面,最大腹径处内凹,腹内有一周篦格。口径21.8、最大腹径

26.3、通高31.7厘米(图四︰2)。TE08N24⑥︰47,夹砂灰褐陶。侈口,折沿,圆唇,束颈,鼓腹,圜底,足缺失。素面。口径18.5、最大腹径18.8、通高11.5厘米(图四︰3)。TE08N24⑥︰51,泥质灰褐陶。器形较小。敞口,口部平面呈心形,尖唇,圜底,近锥形足。口径9、通高4.7厘米(图四︰4)。

1.陶鼎(TE09N24⑩︰4)

陶豆 2件。泥质灰陶。敞口。TE09N24⑨︰23,圆唇,豆盘浅平,喇叭状高圈足。圈足饰几周弦纹和四个竖向方条形镂孔。口径18.6、底径18、通高 20.4厘米(图四︰5)。TE09N24⑨︰27,方圆唇,斜壁,浅豆盘,高圈足,圈足底圈略外撇。圈足上有四组以圆形为中心、四个对向长方形围绕的镂孔组合纹饰。口径27.3、底径 22.35、通高 13.2厘米(图四︰6)。

圈足盘 1件。TE08N24⑥︰46,泥质灰陶。器形矮扁,敛口,尖唇,子母口,平底,圈足。口径13.9、最大腹径16.4、圈足直径14.6、通高4.2厘米(图四︰7)。

陶罐 2件。泥质灰陶。侈口,卷沿,圆唇。TE09N24⑨︰24,鼓腹,下腹弧收接平底。素面。口径 31、底径 18、通高20.2厘米(图四︰8)。TE09N24⑨︰20,束颈,弧腹,平底。腹部饰有9周凸棱。口径17、最大腹径25、底径18.6、通高26.2厘米(图四︰9)。

陶器盖 1件。TE09N24⑨︰7,泥质灰褐陶。覆碗式,钮状捉手,素面。直径24.5、捉手直径5.5、通高5.5厘米(图四︰10)。

陶器口 1件。TE08N24⑥︰50,泥质褐陶。侈口,方圆唇,束颈,下部残缺。口径4.8、最大径7、残高6.2厘米(图四︰11)。

陶杯 1件。泥质灰黑陶。口残,鼓腹,下腹弧收接平底,矮圈足。腹部一侧有宽把手。TE09N24⑨︰3,最大腹径7.3、底径4.7、残高5.4厘米(图四︰12)。

图四//地层中出土陶器

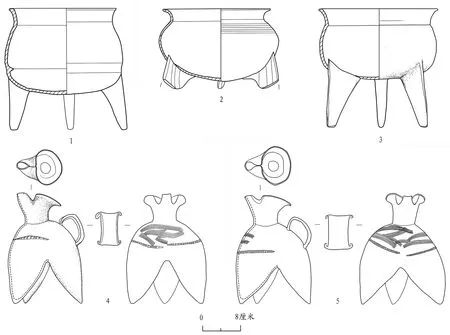

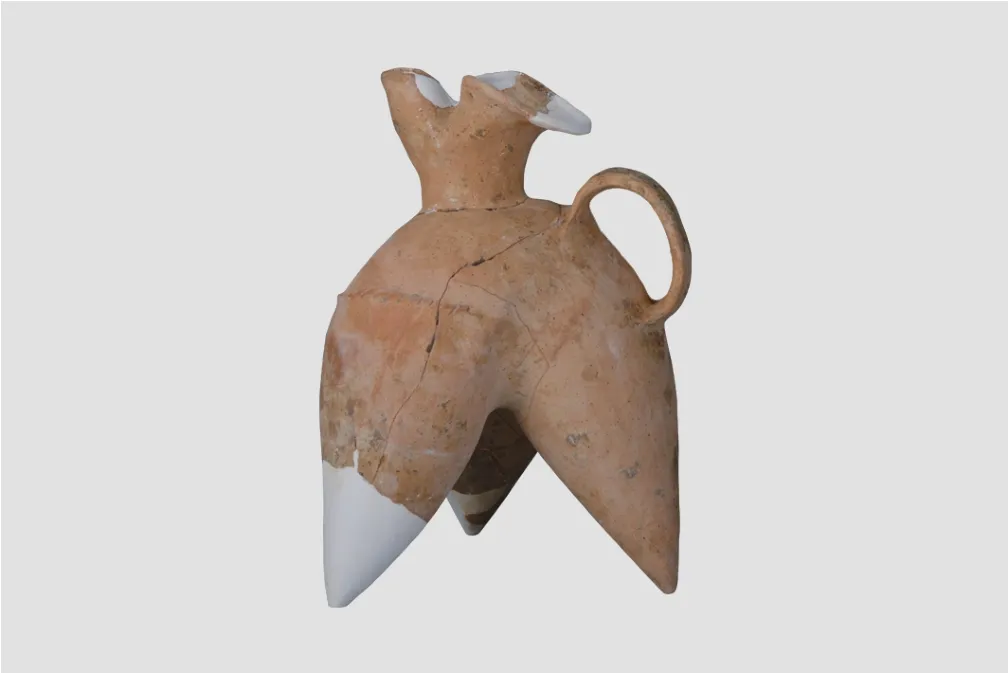

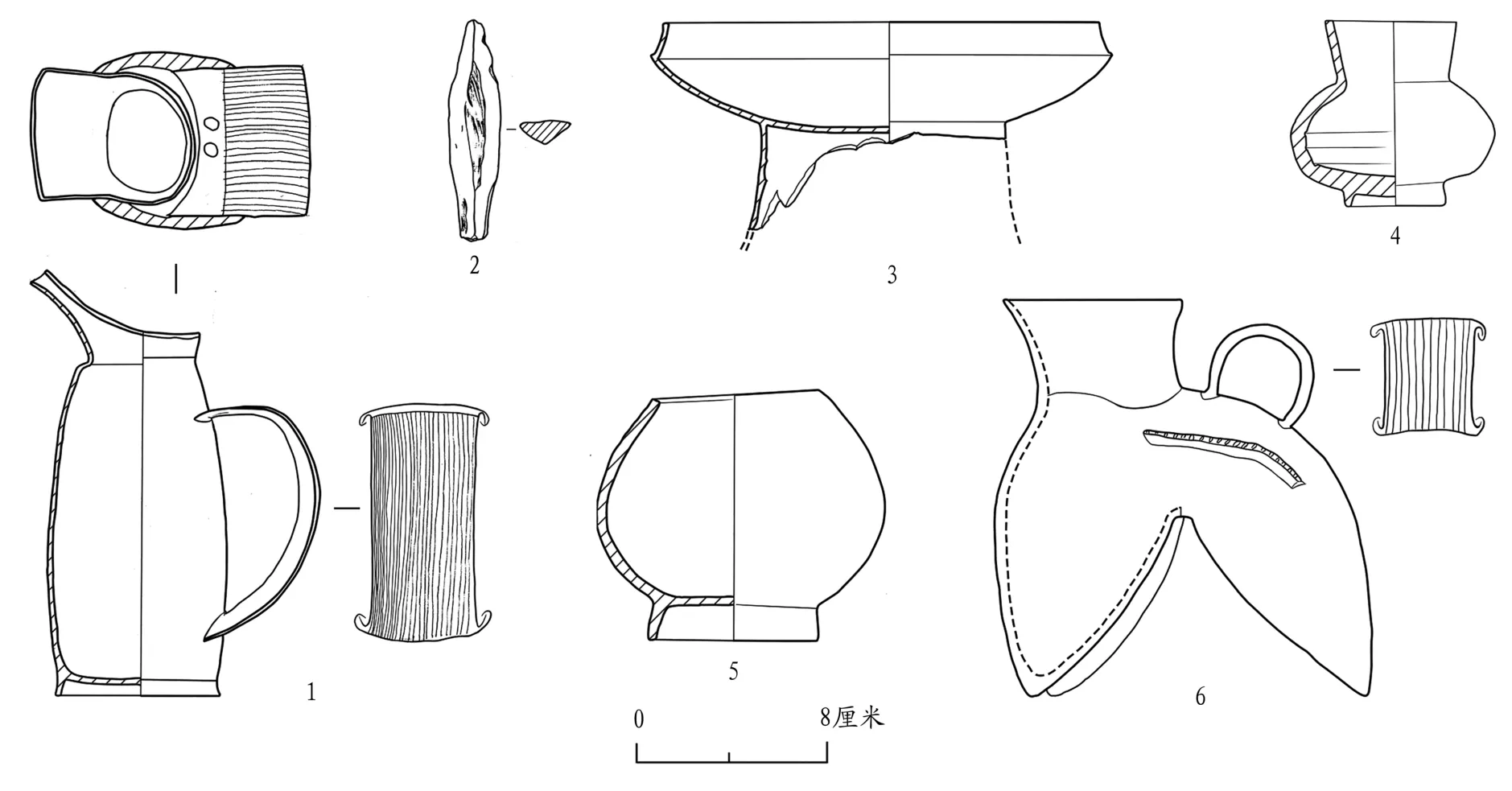

陶鬶 9件。根据颈部长短可分两型。

A型 长颈。7件。颈部居中,颈口捏扁成流,流口上昂,桥形把手位于颈后袋足上,下接三圆锥状袋足。上腹部两侧饰刻划纹、附加堆纹。泥质橙黄陶。TE09N24⑨︰1,通高23.7厘米(图五︰1)。TE09N24⑨︰11,通高24.6厘米(图五︰2)。TE09N24⑩︰2,通高25厘米(图五︰3)。TE09 N24⑩︰6,通高27.1厘米(图五︰4)。TE09N24⑩︰5,通高25.6厘米(图五︰5)。TE09N24⑩︰3,通高24.4厘米(图五︰6)。TE09N24⑨︰12,通高23.8厘米(图五︰7)。

B型 短颈。2件。TE09N 24⑨︰21,短颈居中,颈口捏扁成流,短流上昂,颈后跨装一桥形把手,颈左右两侧各装有一桥形小鋬,圆锥状袋足,袋足上部饰篦点纹和两道附加堆纹。泥质橙黄陶。通高23.2厘米(图五︰8)。TE08 N24⑥︰83,短颈偏于腹上部前侧,颈口捏扁成流,桥形把手位于腹上部后侧,三袋足瘦高,分裆如鬲状。上腹部两侧饰刻划纹和附加堆纹。泥质橙红陶。通高26.3厘米(图五︰9)。

图五//地层中出土陶鬶

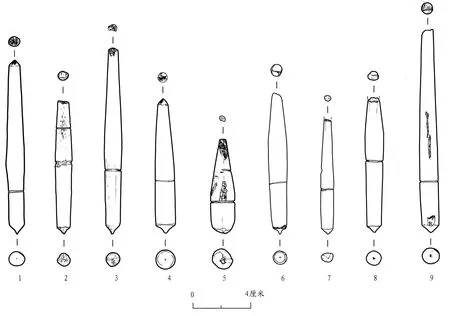

石桯 9件。形制大体相同,似笔状,钻杆大多细长,钻头尖锐,横截面近圆形。顶端多有螺纹痕迹,杆身常见一或两周线痕。TE08N24⑥︰80,长12.25、最大直径1.3厘米(图六︰1)。TE08N24⑥︰81,长9.35、最大直径1.15厘米(图六︰2)。TE09N24④︰5,长13、最大直径1.2厘米(图六︰3)。TE09N24④︰7,长9.4、最大直径1.4厘米(图六︰4)。TE09N24④︰10,长6.6、最大直径 1.7厘米(图六︰5)。TE09N24⑤︰26,长9.95、最大直径1.3厘米(图六︰6)。TE09N24⑤︰29,残长8.05、最大直径0.9厘米(图六︰7)。TE09N24⑤︰30,残长9.45、最大直径1.3厘米(图六︰8)。TE09N24⑥︰3,长14.25、最大直径1.3厘米(图六︰9)。

图六// 地层中出土石“桯”

三、遗迹和遗物

本次发掘的史前文化遗存大体可以分为早晚两期:早期遗存包括 2019M1—2019M4、2019M7、2019M8、2019J1和2019G14;晚期遗存以2019M14—2019M20、2019H1、2019H33(以下省略2019)等为代表,大多位于发掘区的北部低地(图七)。

图七//主要遗迹分布图

(一)早期遗存

M1 位于TE08N23中南部,开口于D①层下,西南角被J3打破。方向298°。开口距地表0.75米。竖穴土坑墓,平面呈梯形。长1.7、西宽0.95、东宽0.5、深0.2米。墓内填土土质较硬,呈灰黄色。人骨保存差,骨骸依稀可辨,未见葬具。出土遗物3件,其中1件陶鼎未能修复(图八)。

图八//M1平、剖面图

陶罐 1件。M1︰2,泥质灰陶。侈口,圆唇,束颈,扁鼓腹,矮圈足。素面。口径10.4、最大腹径12.5、底径7.1、通高7.1厘米(图一二︰1)。

陶豆 1件。M1︰3,泥质灰陶。敛口,圆唇,圆鼓腹,圈足残。圈足上饰弦纹。口径17.1、最大腹径18.8、残高6厘米(图一二︰2)。

M2 位于TE08N23西部偏南,开口于D①层下,打破生土,东北角被近代墓打破。方向291°。开口距地表0.75米。竖穴土坑墓,平面近长方形。长1.8、西宽0.8、东宽0.7、深0.3米。墓内填土土质较硬,呈灰黄色。人骨保存差,骨骸可辨,仰身直肢,未见葬具。出土遗物5件,其中1件陶鼎未能修复(图九)。

图九//M2平、剖面图

陶罐 1件。M2︰2,泥质灰黑陶。敛口,圆唇,鼓腹,下腹部弧收,圜底,附假圈足,圈足残。圈足上有镂空装饰。口径10.2、最大腹径13.8、通高9.8厘米(图一二︰3)。

陶纺轮 1件。M2︰4,泥质灰褐陶。整体呈凸圆形,中部有一穿孔。直径7.8、孔径0.6、通高1.5厘米(图一二︰4)。

陶杯 1件。M2︰5,泥质灰陶。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈,下腹略鼓,平底内凹。下腹部饰两道凹弦纹。口径6.5、最大腹径10.5、底径6.2、通高15.4厘米(图一二︰5)。

M3 位于TE08N23东北部,开口于D①层下,打破生土。方向184°。开口距地表0.75米。竖穴土坑墓,平面呈长方形。长2.1、宽0.86、深0.45米。墓内填土土质较硬,呈灰黄色。人骨保存差,骨骸依稀可辨,未见葬具。出土遗物5件(图一〇)。

图一〇//M3平、剖面图

陶鼎 1件。M3︰1,夹砂红褐陶。侈口,折沿,方唇,圆鼓腹,圜底,底附三个外T形足。素面,鼎足外侧有附加堆纹。口径17.8、通高18.7厘米(图一二︰6;彩插三︰2)。

2.陶鼎(M3︰1)

陶杯 1件。M3︰3,泥质灰陶。直口微敛,圆唇,直腹略鼓,平底。口径6.6、底径6.3、通高10.5厘米(图一二︰7;彩插三︰3)。

3.陶杯(M3︰3)

陶豆 1件。M3︰5,泥质灰陶。敛口,尖圆唇,折腹,豆柄较粗。豆盘、豆柄外侧有多道折棱,豆柄的镂空装饰组合以弧边三角形、椭圆形和半圆形为主。口径18、底径12.7、通高9.4厘米(图一二︰9;彩插三︰4)。

4.陶豆(M3︰5)

石锛 1件。M3︰4,平面呈长方形,双面刃,刃部磨光。长8.5、宽3.8、厚1.5厘米(图一二︰8)。

M4 位于TE08N23东北角,开口于D①层下,打破生土。方向186°。开口距地表0.75米。竖穴土坑墓。长1.8、宽0.7、墓深0.25米。墓内填土较干硬,土色灰黄夹杂,包含少量烧土块。墓坑内残存少量头骨、牙齿和双上肢残骨。头朝南,仰身直肢,未见葬具和随葬品(图一一)。

图一一//M4平、剖面图

图一二//M1—M3出土器物

J1 位于TE08N22西部,开口于D①层下,打破生土。平面呈圆形,上部呈喇叭口,下部井壁竖直,平底。口径1.9、底径0.8、深5.2米(图一三)。井内堆积可分为3层。

图一三//J1平、剖面图

J1①层:土质较软,灰黑色土,含有少量木炭、烧土颗粒,出土少量夹砂红陶片、泥质黑衣陶片等。

J1②层:土质较软,灰黄色土,含有少量木炭、烧土颗粒,出土少量夹蚌红陶片和鼎足。

J1③层:土质细软,青灰色土,含有少量木炭、烧土颗粒,该层出土器物19件。

彩陶壶 6件。J1③︰2,黑皮陶。侈口,圆唇,长颈,折腹,矮圈足。通体施彩,底色墨黑,长颈为砖红色,上腹部用砖红色绘制出两组几乎对称的绞索状编织纹饰。口径7.9、最大腹径12.7、底径6.2、通高11.9厘米(图一四︰1;彩插三︰5)。J1③︰5,黑皮陶。颈部以上残,圆鼓腹,最大腹径处有两周凹弦纹,矮圈足。通体施彩,墨黑为底色,长颈为砖红色,上腹部用砖红色和棕黄色绘制出两组几乎对称的绞索状编织纹饰。最大腹径12.2、底径5.6、残高6.8厘米(图一四︰2;彩插三︰6)。J1③︰4,黑皮陶。侈口,圆唇,长颈,折腹,矮圈足。通体施彩,底色墨黑,长颈为砖红色,上腹部用墨黑、砖红和棕黄三色绘制出两只相连的编织纹卷尾鸟形象。口径9.3、最大腹径16.8、底径7、通高17.5厘米(图一四︰3;彩插四︰1)。J1③︰6,黑皮陶。侈口,圆唇,矮颈,圆鼓腹,矮圈足。通体施彩,底色墨黑,颈部施红彩,上腹部红彩大部分脱落,根据残余图案推测应该也是绞索状编织纹。口径8.2、最大腹径13.1、底径6.4、通高12.5厘米(图一四︰4)。J1③︰15,黑皮陶。直口微侈,上腹部呈竹节状,折腹,矮圈足。通体施彩,底色墨黑,颈部施砖红色,上腹部间隔施横向红彩条带,红彩间再以红线竖向相连。口径8.2、最大腹径14.2、底径6.1、通高11.5厘米(图一四︰5)。J1③︰18,泥质黄陶。侈口,矮颈,上腹部呈竹节状,折腹,矮圈足。口颈部施砖红彩,上腹部间隔施横向红彩条带。口径8、最

大腹径13、底径6.1、通高11.6厘米(图一四︰6;彩插四︰2)。

图一四// J1出土彩陶壶

5.彩陶壶(J1③︰2)

6.彩陶壶(J1③︰5)

1.彩陶壶(J1③︰4)

2.彩陶壶(J1③︰18)

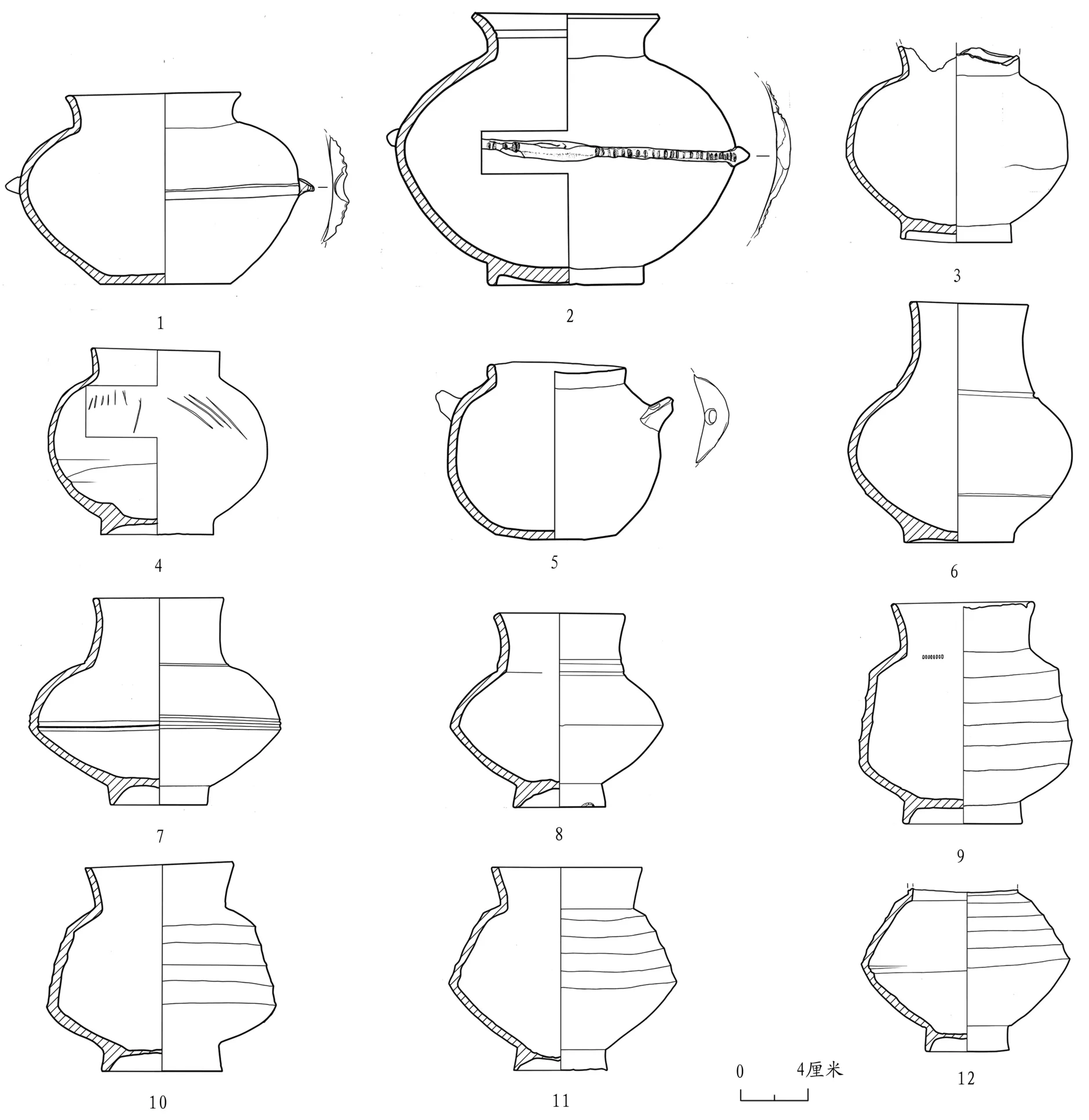

陶罐 4件。J1③︰1,泥质黑皮陶。侈口,圆唇,矮颈,圆鼓腹,平底。腹中部饰一圈凸棱,左右两侧饰对称鋬手,上有按捺窝。口径10.1、最大腹径17.9、底径7.5、通高11.2厘米(图一五︰1)。J1③︰9,泥质灰黑陶。侈口,方唇,矮颈,圆鼓腹,矮圈足。腹中部饰一圈附加堆纹和四个小鋬。口径10.8、最大腹径21.05、底径9、通高15.8厘米(图一五︰2)。J1③︰12,泥质灰黑陶。口残,圆腹,矮圈足。最大腹径12.8、底径6.4、残高11.4厘米(图一五︰3)。J1③︰16,泥质灰黑陶。近直口,圆唇,矮颈,圆鼓腹,矮圈足。腹部有刻划纹饰。腹部内壁有轮制痕迹。口径 7.5、最大腹径 12.8、底径 6.55、通高10.8厘米(图一五︰4)。J1③︰10,泥质灰黑陶。直口,圆唇,圆腹,平底。上腹部有对称双系。口径7.9、最大腹径13.8、底径7、通高10.3厘米(图一五︰5)。

陶壶 7件。J1③︰3,泥质黑皮陶。直口微侈,长颈,圆鼓腹,平底内凹。腹部上下各饰一圈凹弦纹。口径6.8、最大腹径13、底径6.3、通高14厘米(图一五︰6)。J1③︰13,泥质黑皮陶。直口微侈,圆唇,长颈微束,折腹,矮圈足。颈部及折腹处饰凹弦纹,腹内部有轮制痕迹。口径7.6、最大腹径14.6、底径5.5、通高12.3厘米(图一五︰7)。J1③︰11,泥质黑皮陶。侈口,圆唇,长颈微束,折腹,矮圈足。颈下饰两圈凹弦纹。口径7.4、最大腹径12.3、底径5.4、通高11.3厘米(图一五︰8)。J1③︰14,泥质黑皮陶。侈口,圆唇,矮颈,折肩,腹部呈竹节状,矮圈足。颈部内壁有刻划痕。口径8.2、最大腹径12.35、底径6.9、通高12.95厘米(图一五︰9)。J1③︰17,泥质灰黑陶。侈口,方唇,矮颈,折肩,腹部呈竹节状,矮圈足。口径8.6、最大腹径13.3、底径7、通高11.8厘米(图一五︰10)。J1③︰7,泥质黑陶。侈口,矮颈,上腹部呈竹节状,折腹,矮圈足。口径8.7、最大腹径13.2、底径5.4、通高11.8厘米(图一五︰11)。J1③︰8,泥质黑陶。口残,上腹部呈竹节状,折腹,矮圈足。最大腹径12.1、底径4.9、残高9.4厘米(图一五︰12)。

图一五//J1出土陶器

G14 位于TE08N24和TE09N24北部。开口于D②层下,打破生土。开口距地表2.2米,平面呈东西长条形。东西长12、宽2.18~3.34、深1.21米。剖面近锅底状,南壁较陡,北壁较斜缓。沟内填土可分2层:①层青褐色土,土质较硬较纯,夹杂少量红烧土和木炭颗粒,厚0.64~0.72米;②层灰褐色土,土质较硬较纯,夹杂零星红烧土和炭粒,厚0.48~0.6米,包含少量陶片,可辨器形有鼎、罐、豆和大口缸等。

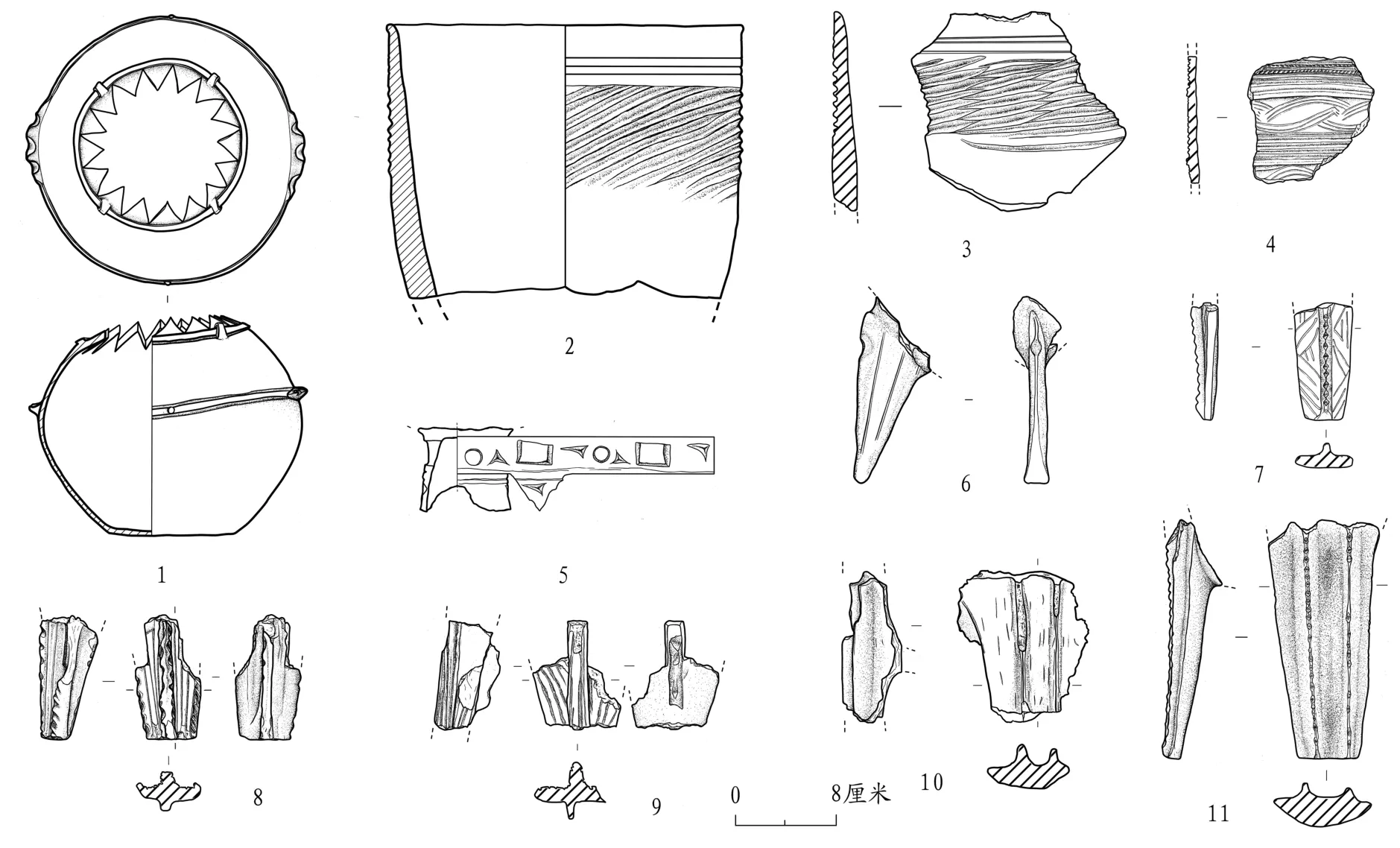

罐 1件。G14︰1,泥质黑陶。敛口,口沿呈锯齿状,圆鼓腹,平底。口部有对称四系,腹部中部饰一圈附加堆纹,两侧有两对称小鋬。最大腹径22.7、底径10.3、通高17.9厘米(图一六︰1)。

大口缸残片 2件。G14︰2,夹砂红陶。直口微敞,圆唇,直腹,底残。口沿下饰弦纹,上腹部饰粗篮纹。口径29、残高22.2厘米(图一六︰2)。G14︰3,饰弦纹和篮纹。残高15厘米(图一六︰3)。

刻纹陶片 1件。G14︰4,夹砂红陶。饰弦纹和绞索纹,残高9.3厘米(图一六︰4)。

豆柄 1件。G14︰5,泥质灰陶。饰圆形、弧边三角形和方形镂空,残高6厘米(图一六︰5)。

鼎足 6件。夹砂红陶。G14︰6,侧扁足有刻划纹,足根处有按窝。残高15厘米(图一六︰6)。G14︰7,外T形足,饰刻划纹和附加堆纹。残高9.5厘米(图一六︰7)。G14︰8,“十”字形足,饰刻划纹和按窝。残高10.1厘米(图一六︰8)。G14︰9,十字形足,饰刻划纹和按窝。残高8.8厘米(图一六︰9)。G14︰10,外侧有两道凸棱,器表粗糙。残高12.3厘米(图一六︰10)。G14︰11,器形较大,外侧有两道凸棱,凸棱上有按窝。残高19.4厘米(图一六︰11)。

图一六//G14出土陶器

(二)晚期遗存

H1 位于TE09N23西北部,开口于TE09N23④层下,打破D①层,其西部伸入西壁,东北部被晚期墓葬打破。开口距地表0.55米。平面形状不规则。坑口南北残长1.92、东西残长0.62~1.18、深0.53米。斜弧壁内收,圜底。坑内填土较硬,土色灰黑色,含较多烧土颗粒、零星烧土块和陶片。可辨器形有大口缸、鼎、豆、鬶等(图一七)。

图一七//H1平、剖面图

大口缸 2件。H1︰1,夹砂灰褐陶。口残,深腹,厚壁,小平底。腹部饰粗篮纹,近底部有数周凸棱。底径5.8、残高23.7、厚4.2厘米(图一八︰1)。H1︰2,腹部饰弦纹和粗篮纹。底径13、残高22.5、厚2~3.6厘米(图一八︰2)。

图一八//H1出土大口缸

H33 位于TE09N24西南部,部分延伸至TE08N24。方向90°。开口于⑥层下,打破⑦层,距地表1.29米。平面呈长椭圆形。长5.34、宽1.94、深0.23米。斜壁,平底。填土呈黄褐色,土质较硬,夹杂少量烧土、木炭颗粒和大量陶片(图一九)。

图一九//H33平、剖面图

陶鼎 3件。H33︰1,夹砂红褐陶。侈口,圆唇,卷沿,弧腹接圜底,下有三个侧装扁足,下腹部有一圈浅凹槽,鼎腹内有一周篦格。口径21、通高25.6厘米(图二〇︰1;彩插四︰3)。H33︰2,夹砂红褐陶。侈口,圆唇,卷沿,束颈,鼓腹,圜底,下有三个侧装扁足。上腹部有数周弦纹,足上各有三道刻划纹。口径21.6、通高16.8厘米(图二〇︰2)。H33︰7,夹砂红褐陶。侈口,圆唇,卷沿,弧腹,小圜底,下有三个侧装扁足。颈下有一圈弦纹。口径24、通高24.8厘米(图二〇︰3)。

3.陶鼎(H33︰1)

陶鬶 2件。泥质橙黄陶。长颈近中,颈口捏扁成流,流口上昂,桥形把手位于颈后袋足上,下接三圆锥状袋足。上腹部饰附加堆纹和刻划纹。H33︰3,通高23.3厘米(图二〇︰4;彩插四︰4)。H33︰5,通高22.8厘米(图二〇︰5;彩插四︰5)。

图二〇//H33出土器物

4.陶鬶(H33︰3)

5.陶鬶(H33︰5)

M14 位于TE08N24中心偏西,开口于⑧层下,打破D①层和M15。方向190°。开口距地表1.15米。竖穴土坑墓,平面呈长方形。长1.95、宽0.65、深0.25米。墓底南高北低。墓内填土较硬,呈灰黄色,包含少量陶片和兽骨。人骨保存较完整,头朝南,仰身直肢,未见葬具。出土器物6件(图二一)。

图二一//M14平、剖面图

宽把杯 1件。M14︰1,泥质黑陶。宽流上扬,微束颈,直腹略鼓,矮圈足。杯体一侧有一宽带状把手,其上满饰刻划纹。通高17.8厘米(图二二︰1;彩插四︰6)。

6.宽把杯(M14︰1)

陶豆 1件。M14︰3,泥质灰陶。敛口,圆唇,折腹,粗柄喇叭形圈足残。口径18、残高8.7厘米(图二二︰3)。

陶壶 1件。M14︰4,泥质灰陶。侈口,方唇,长颈,鼓腹,矮圈足。腹部内壁有轮制痕迹。口径5.5、最大腹径8.6、底径4.2、通高7.7厘米(图二二︰4)。

陶罐 1件。M14︰5,泥质灰陶。敛口,方唇,圆鼓腹,矮圈足。素面。口径7、最大腹径12.1、底径7.1、通高10.5厘米(图二二︰5)。

陶鬶 1件。M14︰6,泥质橘红陶。平口,无流,短颈微束,颈口居于前侧,颈后袋足上部有一桥形把手,把手上饰刻划纹,袋足上有附加堆纹。通高16.6厘米(图二二︰6)。

石镞 1件。M14︰2,柳叶状,锋部截面呈三角形。残长9.4厘米(图二二︰2)。

图二二//M14出土器物

M15 位于TE08N24中部偏西南,开口于⑧层下,被M14打破,向下打破D①层。方向200°。开口距地表1.15米。竖穴土坑墓。长1.05、宽0.6、深0.14米。墓底南高北低。墓内填土较硬,呈灰黄色,包含少量红烧土颗粒和陶片。人骨保存较差,头朝南。未见葬具,推测为“烧骨墓”。出土宽把杯1件(图二三)。

图二三//M15平、剖面图

宽把杯 1件。M15︰1,泥质黑陶。宽流上扬,束颈,直腹略鼓,矮圈足,一侧有宽带状把手,把手顶端有一穿孔。通高12.6厘米(图二四︰1)。

图二四//M15出土宽把杯(M15︰1)

四、结语

依据地层学和类型学分析,本次发掘的遗存可分为早晚两期。

早期遗存以J1、M1—M4、G14为代表。G14位于台地北部低地,其余早期遗迹均位于台地之上。出土器物以编织纹彩陶、黑皮陶、外T型足鼎、横截面呈“十”字形的鼎足、弧边三角形镂空装饰、饰粗篮纹的大口缸片等为主要特点;墓葬随葬品常见鼎、杯、豆等组合,鼎均置于头部,杯多置于腹部。整体而言,早期遗存体现出的崧泽文化风格比较明显。

晚期遗存全部位于发掘区北部的低洼地,按层位关系由早到晚依次有M15、M14、TE09N24⑩层、TE09N24⑨层、H33、TE08N24⑥层,TE09N24⑨、⑩两层层位关系虽有早晚,但器物形制整体差别不大。晚期遗物以陶鬶的数量最多,也最具特色,从早到晚的形制变化似有规律可循;陶鼎常装配侧扁足,并且腹内多见篦格结构;大口缸依然流行;墓葬中常见宽把杯随葬。晚期遗存应属良渚文化时期无疑。

晚期遗存中,TE08N24⑥层层位关系最晚,出土矮圈足盘和短颈鬶独具风格,应该是本次发掘良渚文化中的最晚阶段。TE08N24⑥层矮圈足盘与浙江卞家山 T3⑪A:31[6]、文家山 T0402②:27[7]相比,子母口特征明显,圈足更高;TE08N24⑥层短颈鬶与上海亭林遗址 T4M1:2[8]相比,颈短、耸肩更明显。整体看,寺墩TE08N24⑥层这类遗存与钱山漾文化相比,形制有差异,但器型类似,风格相近,我们认为这类遗存可能早于钱山漾文化,是良渚文化最晚期向钱山漾文化发展中的典型器物。

典型单位的测年样本经美国BETA实验室年代测定,早期遗存的年代区间大致在5300—4862cal BP,晚期遗存的年代区间大致在4828—4526cal BP(表一)。1982年T108碳粒年代测定为4740±230年,应该在本次发掘的晚期遗存年代区间内。

表一//寺墩遗址2019-2020年发掘区测年数据表

本次发掘明确了墩东良渚文化贵族墓地所在台地的北部边缘,为全面掌握墩东良渚文化贵族墓地的整体情况打下基础;确认了发掘区史前文化遗存的文化面貌及年代问题,或可对寺墩遗址在良渚文化的年代序列中的位置进行新的界定,也为深入探讨崧泽—良渚文化过渡期、良渚文化的分区分期和年代等问题提供了新的资料和数据。

(本次发掘项目负责人为林留根;发掘人员有于成龙、彭辉、张雪菲、孙延立、白记、刘乃会、王宜京、孟林涛、刘文权、高念龄;线图由杜凤燕、黄英、吕海路绘制;器物照由孙延立、孟林涛拍摄。本次发掘得到了常州市天宁区人民政府、天宁区文旅局、郑陆镇人民政府和三皇庙村委的大力支持,在此表示真挚的感谢!)