盆底康复训练对产后盆底功能障碍性疾病患者盆底肌力、肌纤维疲劳度及尿流动力学的影响

2022-11-02陈文玲顾红

陈文玲 顾红

盆底功能障碍性疾病在临床多见,而产后患者占比较高,因此针对产后盆底功能障碍性疾病的研究是重点与热点。研究显示,产后盆底功能障碍性疾病患者的盆底肌力状态较差,盆底肌肌纤维疲劳度较高,这是其发生盆底功能障碍的重要原因之一[1-2]。同时,本类患者的尿流动力学状态也相对较差,且随着病情的控制,本类指标可随之改善,因此尿流动力学状态的改善程度是干预效果评估的重要参考方面[3-5]。本研究现探究盆底康复训练对产后盆底功能障碍性疾病患者盆底肌力、肌纤维疲劳度及尿流动力学的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年10 月-2021 年12 月中国人民解放军联勤保障部队第九〇八医院收治的100 例产后盆底功能障碍性疾病患者。纳入标准:(1)年龄20 岁及以上;(2)于本院诊治的产后盆底功能障碍性疾病患者。排除标准:(1)合并心肝肾肺等功能不全或疾病;(2)合并慢性基础疾病;(3)精神异常、认知障碍或其他沟通障碍。按照随机数字表法将患者分为对照组50 例和观察组50 例。本研究经本院伦理学委员会批准,患者均对本研究知情同意并签署同意书。

1.2 方法 对照组进行常规产后干预,主要为对患者进行疾病相关知识及注意事项的健康教育,同时对产妇进行盆底肌力改善方式的指导,并积极解答患者的疑问。观察组则在对照组的基础上进行盆底康复训练,首先对患者进行盆底肌锻炼,指导产妇进行缩肛锻炼,告知患者进行盆底肛门肌肉持续收紧,每次时间不应短于3 s,反复进行相关肌力锻炼;同时对患者进行生物反馈及电刺激治疗,采用盆底肌肉康复系统进行治疗,严格按照相关程序进行操作,每次治疗时间在30 min 左右,每周治疗2 次。两组均连续干预12 周。

1.3 观察指标及判定标准 统计及比较两组盆底功能障碍治疗总有效率、干预前后的盆底肌力、肌纤维疲劳度及尿流动力学指标。(1)盆底功能障碍治疗效果:以患者治疗后盆底功能障碍性疾病相关症状体征均消失为显效,以患者治疗后盆底功能障碍性疾病相关症状体征均明显改善为有效,以患者治疗后盆底功能障碍性疾病相关症状体征均未见改善或加重为无效[6]。总有效=显效+有效。(2)盆底肌力:患者在医师指导下进行阴道收缩,根据收缩时间及次数进行评级,评级范围为0~5 级,0 级表示无阴道肌肉收缩,随着分级升高,肌力改善,其中3 级及以上表示正常[7]。(3)盆底肌纤维疲劳度:采用压力式盆底肌力测试仪进行盆底Ⅰ类及Ⅱ类肌纤维疲劳度的检测。(4)尿流动力学:采用尿动力检测仪对两组患者的尿流动力学指标进行检测,检测项目包括腹压漏尿点压(ALPP)、最大尿道压力(MUP)、最大尿流率(Qmax)及排尿后膀胱残余尿量(PVR),由经验丰富的工作人员严格按照相关标准进行检测。

1.4 统计学处理 数据检验软件为SPSS 23.0,计量资料用()表示,组间比较采用独立样本t 检验,组内比较采用配对t 检验;计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验;等级资料采用秩和检验处理。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较 对照组年龄23~43 岁,平均(30.3±5.1)岁;产后2.0~12.5 个月,平均(5.9±0.9)个月;剖宫产18 例,阴道分娩32 例;产次:1 次30 例,2 次17 例,3 次及以上3 例。观察组年龄22~41 岁,平均(30.5±5.0)岁;产后2.0~13.5 个月,平均(6.0±1.0)个月;剖宫产19 例,阴道分娩31 例;产次:1 次29 例,2 次18 例,3 次及以上3 例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

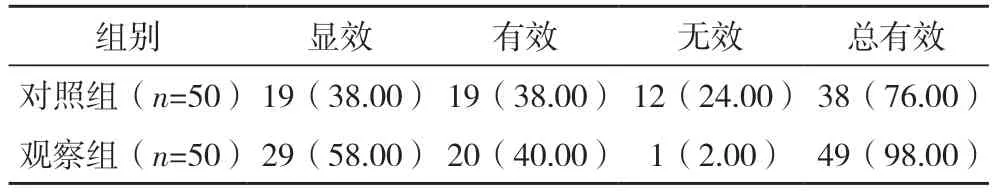

2.2 两组盆底功能障碍治疗总有效率比较 观察组盆底功能障碍治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(χ2=10.698,P<0.05),见表1。

表1 两组盆底功能障碍治疗总有效率比较[例(%)]

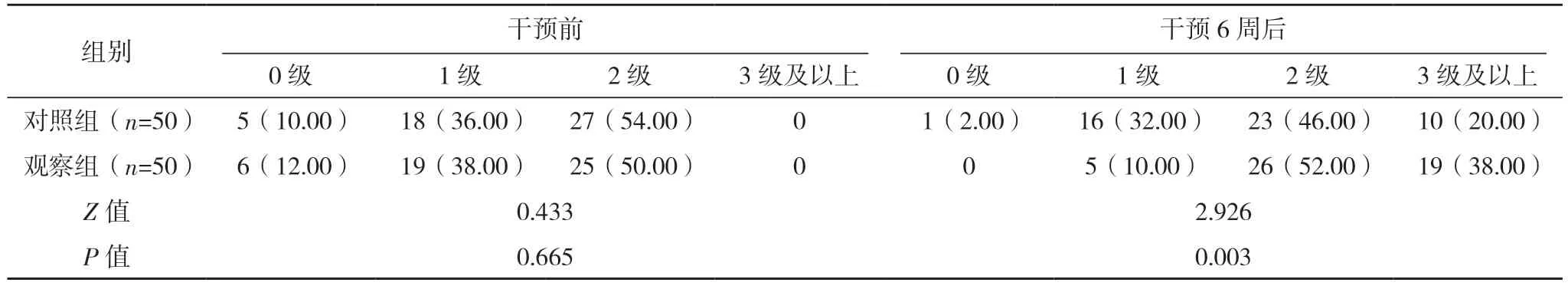

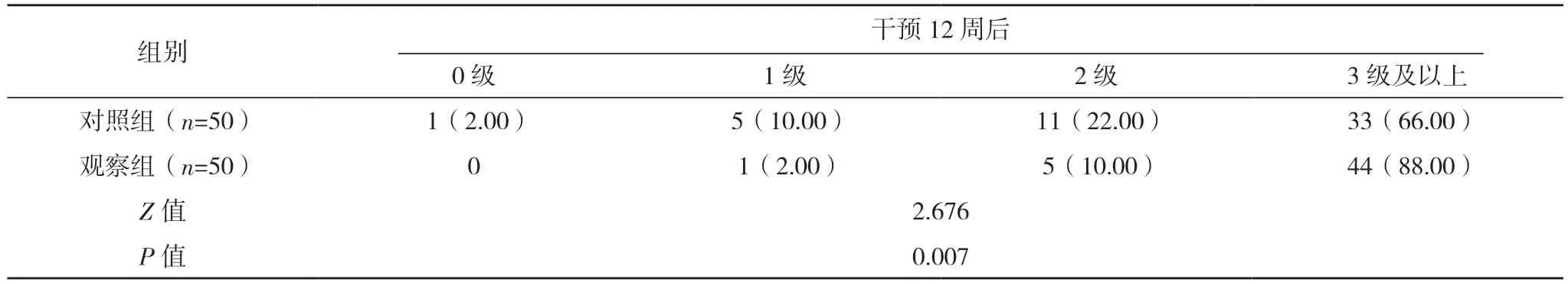

2.3 两组盆底肌力比较 干预前,两组盆底肌力情况比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预6、12 周后,观察组盆底肌力情况均优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组盆底肌力比较[例(%)]

表2(续)

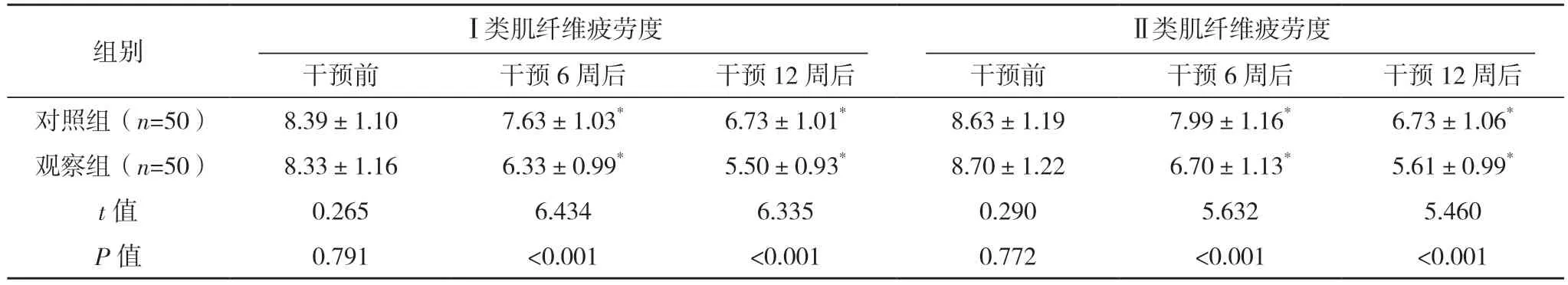

2.4 两组盆底肌纤维疲劳度比较 干预前,两组盆底Ⅰ类及Ⅱ类肌纤维疲劳度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预6、12 周后,两组盆底Ⅰ类及Ⅱ类肌纤维疲劳度均低于干预前,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组盆底肌纤维疲劳度比较[%,()]

表3 两组盆底肌纤维疲劳度比较[%,()]

*与干预前比较,P<0.05。

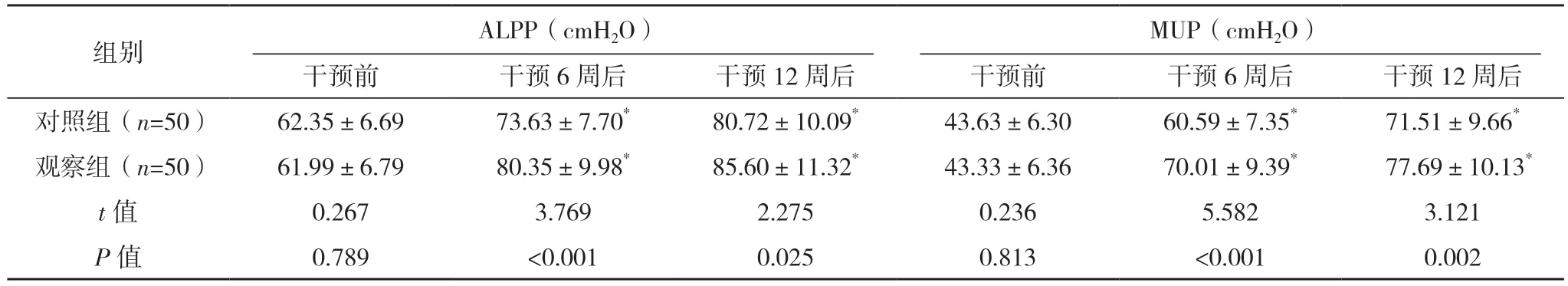

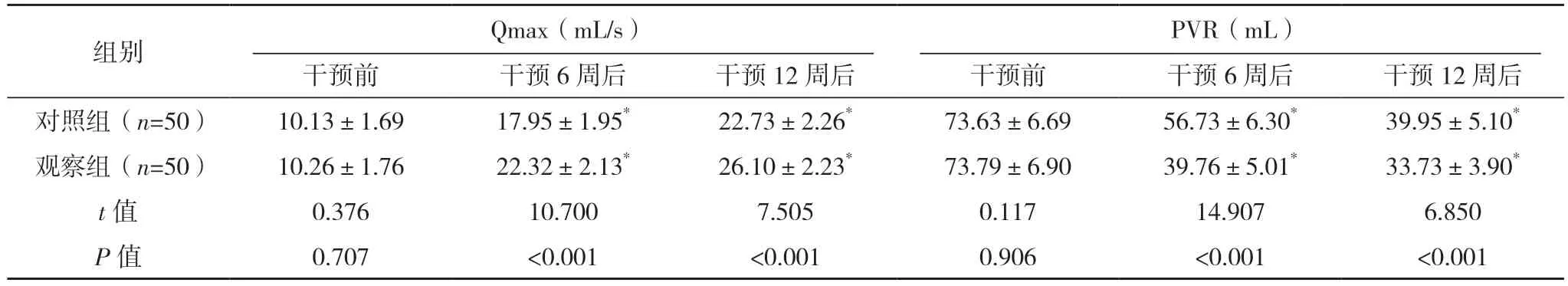

2.5 两组尿流动力学指标比较 干预前,两组ALPP、MUP、Qmax、PVR 比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预6、12 周后,两组ALPP、MUP、Qmax、PVR 均优于干预前,且观察组均优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组尿流动力学指标比较()

表4 两组尿流动力学指标比较()

表4(续)

3 讨论

盆底功能障碍性疾病在产妇产后的发生率较高,其可对产妇心理、机体等多方面造成较大不良影响,是产妇产后亟待控制与改善的方面。盆底功能障碍性疾病患者普遍表现出盆底肌力较差及盆底肌肌纤维疲劳度较高的情况[8-10],同时其盆底结构损伤可导致泌尿系统受到影响,表现为尿流动力学的异常,包括ALPP、MUP、Qmax 及PVR 等方面的异常,其中ALPP、MUP、Qmax 较低及PVR 较高,说明患者的尿流动力学状态较差,而随着本类数值的改善,说明疾病所致的尿流动力较差的情况得到有效改善,也可从一定程度上说明盆底功能的改善程度及效果。因此在对本类患者进行治疗干预的过程中,上述盆底肌力、肌纤维疲劳度及尿流动力学的改善程度均是疗效评估的重要参考方面[11-12]。临床中与产后盆底功能障碍性疾病相关的研究多见,其中盆底康复训练是较为直接的干预治疗方式,其直接对盆底状态进行全面细致的干预改善[13-15],临床受肯定程度较高,但是上述盆底康复训练对患者盆底肌力、肌纤维疲劳度及尿流动力学改善程度的研究不足,因此在产后盆底功能障碍性疾病患者中的细致探究意义与需求较高。

本研究现探究盆底康复训练对产后盆底功能障碍性疾病患者盆底肌力、肌纤维疲劳度及尿流动力学的影响,结果显示,盆底康复训练的干预效果显著优于常规产后干预,其对盆底功能障碍治疗的总有效率相对更高,干预6、12 周后的盆底肌力、肌纤维疲劳度及尿流动力学指标均显著改善,且均显著优于常规产后干预(P<0.05),因此盆底康复训练更为适用于产后盆底功能障碍性疾病患者,对于改善患者的盆底肌状态及尿流动力学状态均有积极的改善作用。分析原因,可能与盆底康复训练对于盆底肌力进行了常规训练、生物反馈及电刺激治疗等综合干预有关[16-18],其对于盆底肌力松弛的情况进行全面细致的改善,而这不仅有助于提升肌力及降低肌纤维疲劳度,且有效改善了盆底结构,因此对于尿流动力学状态的改善提供了必要的前提与基础[19-21]。

综上所述,盆底康复训练在产后盆底功能障碍性疾病患者中的应用效果较好,可显著改善患者的盆底肌力、肌纤维疲劳度及尿流动力学,因此在产后盆底功能障碍性疾病患者中的应用价值较高。