冠心病PCI术后并发心力衰竭的危险因素分析*

2022-11-02周婉明唐良秋张社兵陈锦峰陈宝峰梁万添杨莉军陈姣

周婉明 唐良秋 张社兵 陈锦峰 陈宝峰 梁万添 杨莉军 陈姣

冠心病为冠状动脉病变硬化引发的心脏疾病,目前我国心脑血管疾病死亡人数居中国疾病死亡排行首位,心血管患者中冠心病发病占比大,形势严峻,和脑卒中发病人数相当[1]。冠心病可导致动脉狭窄、血流淤积等一系列问题,治疗冠心病的方法主要有药物治疗和介入治疗,介入治疗常见有经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术和旁路移植术[2]。PCI术虽可快速扩张血管,恢复血流,但属于对症治疗,患者心脏疾病由多方面造成,如相关危险因素未解除,患者在手术后仍会出现心源性不良事件或病情恶化[3]。冠心病PCI 术后患者有可能出现心力衰竭,其涉及机制可能为心脏结构的改变或心肌功能障碍[4]。心力衰竭会导致冠心病患者预后较差,影响治疗效果,降低患者的生存质量。因此识别影响冠心病患者出现心力衰竭的因素,有利于早期的预防及做出针对性的治疗措施,具有重大意义。为此,本研究分析了冠心病PCI 术后并发心力衰竭的危险因素,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集粤北人民医院2020 年1 月-2021 年1 月收治的行PCI 术冠心病患者临床资料,其中术后未发生心力衰竭患者128 例(未发生组),发生心力衰竭患者131 例(发生组)。(1)纳入标准:①符合文献[5]冠心病诊断标准,术后合并心力衰竭患者符合文献[6]《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》中关于心力衰竭的诊断;②临床资料完整;③首次行PCI 术;④既往无心力衰竭史。(2)排除标准:①合并其他重大疾病;②肝肾功能不全;③合并心力衰竭患者心力衰竭已明确由其他诱因造成。本研究在院内医学伦理委员会审核批准下实施。

1.2 方法 收集所有纳入患者临床资料并记录,包括基本资料、疾病资料、实验室生化指标检查资料和影像学检查资料,PCI 施行情况等。记录患者施行PCI 术后一年随访情况,随访方式以门诊为主,其他辅助方式有电话随访。单因素分析所有患者各因素与发生心力衰竭的关系,并以P<0.05 为标准将多变量纳入多元logistic 回归分析以筛选冠心病PCI术后并发心力衰竭的独立危险因素。

1.3 观察指标及评价标准 (1)一般资料:查阅病案明确患者性别、年龄、体重指数(BMI)(超重为BMI>24 kg/m2)、不良习惯[吸烟史(吸烟大于1 根/d 超过1 年)、饮酒史(饮酒大于50 g/周超过1 年)]、冠心病家族史、合并疾病、用药情况。(2)生化指标:采集患者静脉血离心取上清液,采用化学发光法检测患者N 末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)水平(化学发光免疫分析仪:康普生科技,冀械注准20182220250,型号:KPSQQ80 型)。(3)影像学资料:患者术前左心室射血分数(LVEF)、左室舒张末期内径(LVEDD)、病变血管数目、术后TIMI 血流分级。

1.4 统计学处理 使用SPSS 21.0 处理数据,计量资料用()表示,两组数据采用t 检验,计数资料用率(%)表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验。多因素分析采用logistic 回归分析。P<0.05 时认为差异有统计学意义。

2 结果

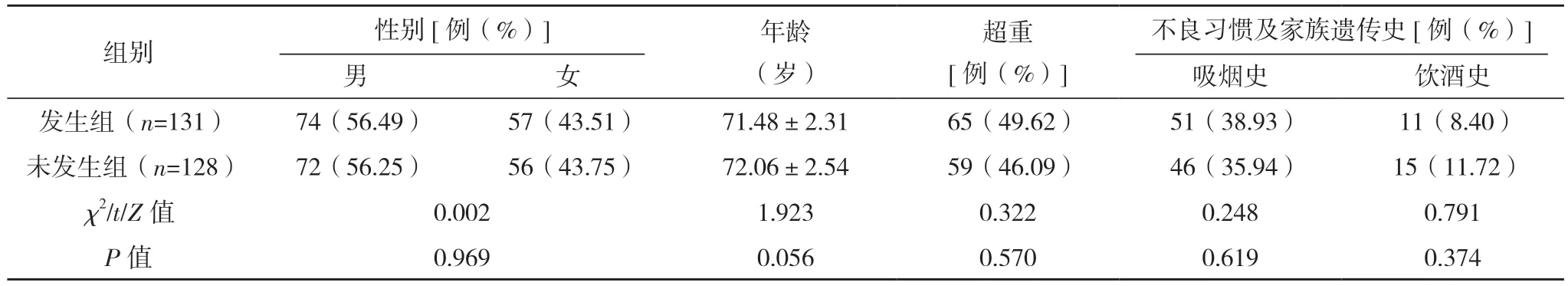

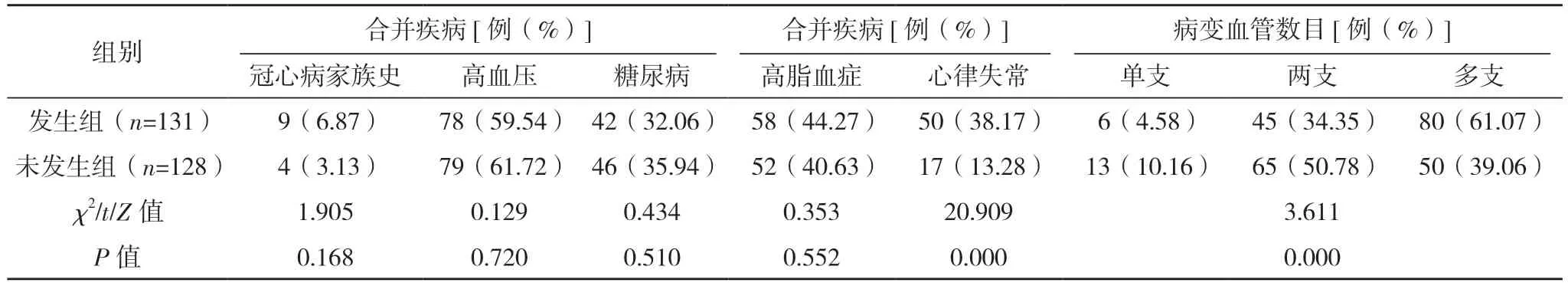

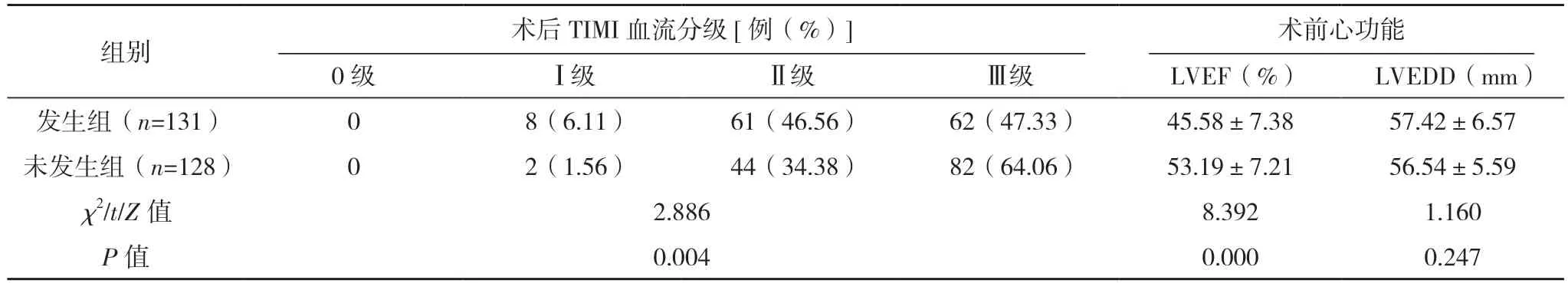

2.1 冠心病PCI 术后并发心力衰竭单因素分析 单因素分析结果显示,发生组心律失常、术前NTproBNP 水平、病变血管数目、术后TIMI 血流分级、术前LVEF 与未发生组比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 冠心病PCI术后并发心力衰竭单因素分析

表1(续)

表1(续)

表1(续)

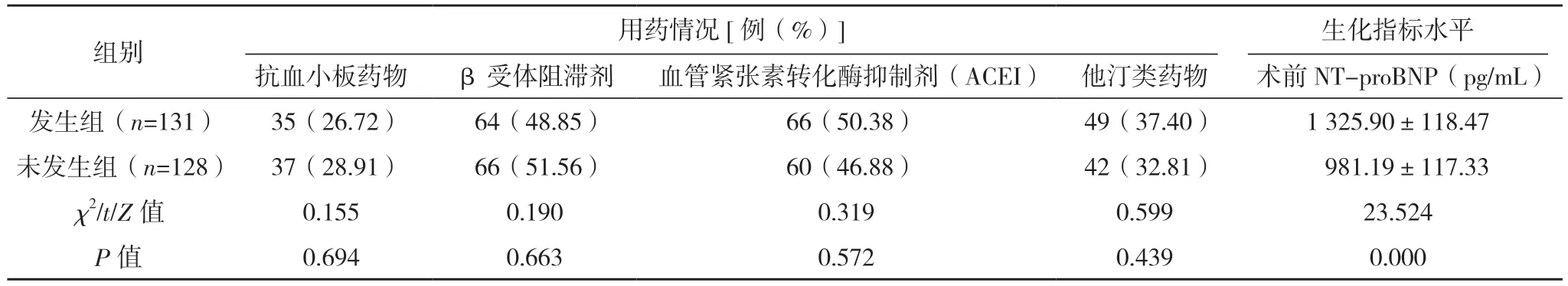

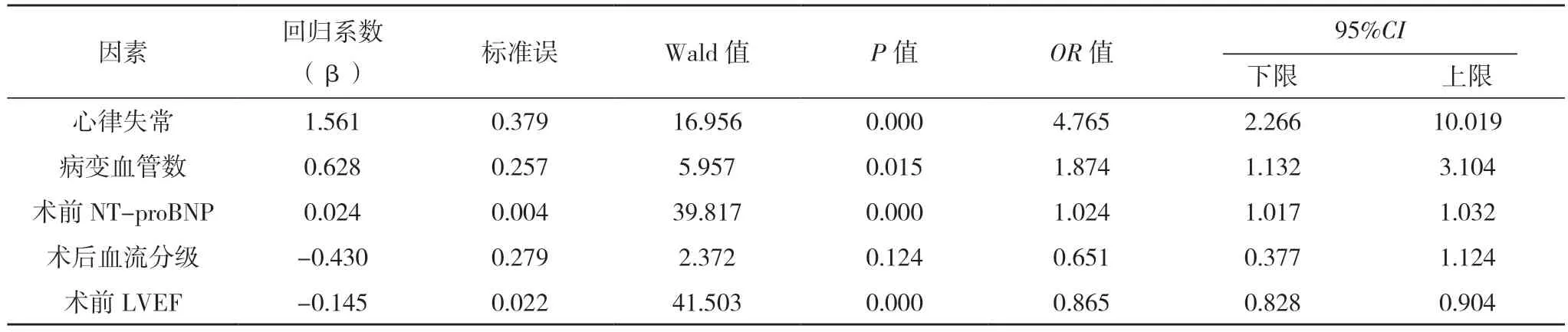

2.2 冠心病PCI 术后并发心力衰竭多因素分析 多因素分析将单因素分析所示具有统计学意义的因素进行多元logistic 回归分析,以是否发生心力衰竭为应变量,赋值未发生=0,发生=1,自变量赋值,心律失常,1=发生,0=未发生;病变血管数目,3=多支,2=两支,1=单支;术后TIMI 血流分级,3=Ⅰ级,2=Ⅱ级,1=Ⅲ级。结果显示,心律失常、多支血管病变、术前NT-proBNP 水平是冠心病PCI 术后并发心力衰竭的独立危险因素(P<0.05),术前LVEF 是冠心病PCI 术后并发心力衰竭的保护性因素(P<0.05),见表2。

表2 冠心病PCI术后并发心力衰竭多因素分析

3 讨论

心力衰竭是多种心血管疾病发展的终末阶段,其中冠心病合并心力衰竭的患者最多,并呈逐年上升趋势,有研究表明冠心病已成为导致心力衰竭的主要原因[7-8]。冠心病的发病与年龄、吸烟史、家族史、基础疾病等多种因素密切相关[9]。冠心病患者行PCI 术后大多数症状缓解,但仍可能由于多种原因并发心律失常或心力衰竭。并发心力衰竭患者生活质量没有明显改善,且会升高冠心病患者的再住院率及出院后死亡率[10-11]。

本研究经logistic 回归分析筛选得出,心律失常、多支血管病变、术前NT-proBNP 水平是冠心病PCI 术后患者并发心力衰竭的独立危险因素、术前LVEF 是冠心病PCI 术后并发心力衰竭的保护性因素(P<0.05)。在张杰等[12]研究中也提到,病变血管数、NT-proBNP 水平、LVEF 值是心肌梗死患者行PCI 术后并发心力衰竭的影响因素,与本研究结果一致。房颤为常见心律不齐类型之一,产生机制众多,据统计我国心力衰竭患者中有近20%会出现心律不齐现象,急性心力衰竭中这一比例更是达到近50%[13]。心力衰竭与心律不齐常合并出现,提示具有极强相关性,有研究发现,房颤可能加重心力衰竭风险[14]。其原因可能为心力衰竭与心律失常致病因素重叠,且心律失常导致心脏重构,心肌耗氧量增加,并激活血管紧张素内分泌系统,其在心力衰竭症状的加重中有密切关联[15]。虽然心律失常往往提示心力衰竭风险提升,但也有研究表明目前心力衰竭与心律失常之间难以分出因果[16]。其相互作用机制仍待进一步研究,但根据目前成果可知,控制患者心率及心律也对防止心力衰竭发生或加重有着关键作用,临床上应注意心律不齐患者发生心力衰竭的可能性,提前做好防范。多支血管病变是冠心病PCI 术后并发心力衰竭的危险因素,可能由于其病情较单支血管病变患者复杂,手术难度增加。PCI 术治疗冠心病有效且微创,但术前需确定病变血管位置,病变数目增多可能造成定位不准确或遗漏,提示在面对病变血管数目较多患者时,需要经验丰富医师予以判断,同时要提高定位病变血管方法的精度,以确保手术疗效[17]。NT-proBNP 是一种重要的生化指标,由B 型利钠肽原裂解得来,与同源脑利钠肽(BNP)相比无生物活性,但更稳定,更适用于反映心脏功能的改变。目前研究表明,NT-proBNP 水平可以反映多种心血管疾病的变化,如李春芝等[18]发现NT-proBNP 可与其他物质一起预测恶性心律失常及其预后改善。闫小菊等[19]发现NT-proBNP 可用于早期老年冠心病的诊断。此外,NT-proBNP 还可用于评估一些心血管疾病并发感染患者的预后[20]。目前,NT-proBNP 主要用于反映心力衰竭程度,被广泛应用于心力衰竭的诊断和心力衰竭预后的评估[21]。早期高NT-proBNP 水平可提示患者心力衰竭风险较大,可能是因为早期心脏虽器质性病变还未显现,但NT-proBNP 对心脏功能反映灵敏,其分泌增多提示心脏负荷较大[22]。LVEF 值同样也是反映心脏功能的重要参数,心脏功能受损患者心肌僵硬,舒张能力变差,泵血能力下降,最直接的指标便是LVEF 值下降。研究表明,在LVEF 值低于正常值但大于40%时,就可能已出现轻度的心脏收缩或舒张障碍[23]。心室重构是一种由于心脏功能紊乱或降低,为应对刺激做出的代偿性改变,可包括形态或功能的变化[24]。心室重构对发生心力衰竭有着重要的促进作用,李俐等[25]研究表明,LVEF 值越低表示心功能越低下,心室重构也越严重。

除此之外,疾病之间的变化还可能与炎症相关,现代免疫学发现,冠心病的发生涉及一系列炎症过程,炎症因子表观遗传的改变促进脂质聚集、血管硬化[26]。同样,心力衰竭发展也与炎症机制相关,提示炎症可能在冠心病与心力衰竭之间担当着重要角色[27]。上述危险因素中,心律失常的最常见原因为心肌细胞的炎症性损伤[28]。有研究表明,PCI 术后的炎症因子水平与血管病变程度有关,并影响不良事件发生风险[29]。而病变血管数目多可增加手术难度,提高损伤风险,损伤引发的炎症反应可能是诱发心力衰竭的原因之一[12]。但目前关于具体机制的研究较少,上述联系仍待进一步研究论证。

综上所述,本研究发现并发心律失常、术前NT-proBNP 水平、多支血管病变是冠心病PCI 术后并发心力衰竭的独立危险因素、术前LVEF 是冠心病PCI 术后并发心力衰竭的保护性因素。但关于具体机制,目前医学仍认识不足,尚待更多高质量研究。