MaxEnt与遥感技术在草原蝗虫灾害风险监测中的应用: 以东乌珠穆沁旗农业文化遗产为例

2022-10-28孙忠祥胡泽学叶回春黄文江额尔登其木格

孙忠祥,胡泽学,叶回春,黄文江,额尔登其木格,张 莹

(1.中国农业博物馆,北京 100026;2.可持续发展大数据国际研究中心,北京 100094;3.中国科学院空天信息创新研究院,北京 100094;4.内蒙古自治区锡林郭勒盟草原工作站,内蒙古 锡林郭勒 026000)

东乌珠穆沁旗(以下简称“东乌旗”)游牧生产系统以东乌旗全境为遗产地范围,以蒙古族传统“冬春-夏秋,逐水草而居”的四季游牧生产生活方式为特征,在漫长的历史进程中,形成了以牧民-牲畜(五畜)-草原(河流)为主体的游牧生产系统,孕育出辽阔淳朴的游牧文化。东乌旗游牧生产系统于2021年被认定为第6批中国重要农业文化遗产[1],然而当地尚欠缺对农业文化遗产的价值和保护重要性的认识,农业文化遗产在促进乡村振兴、文化传承和生态保护等方面的潜在价值还未得到充分发挥[2]。近年来由于全球变暖、超载过牧等因素的影响,蝗虫逐渐成为最频繁和最具破坏性的草原灾害之一[3],且蝗虫种群高度集中在东乌旗游牧生产系统内。据相关研究,东乌旗70%以上的可利用草场遭受了蝗虫灾害,这给畜牧业带来致命性的打击[4]。另外,由于长期存在的“重农轻草”思想,当下关于农业遗产保护方面的研究大多集中于农田方面,对草原及草原灾害的关注较少[5]。因此,亟须明确东乌旗草原的蝗虫发生风险区域,提出相应的保护措施,保障东乌旗游牧生产系统的可持续发展。

目前关于蝗虫发生风险区域提取方法主要有2类:一类是筛选与蝗虫生长发育密切相关的气候和土壤等要素作为指标,划分不同的生态适生区[6-7];另一类是建立物种生态适宜性评估模型,依据蝗虫实际分布点,结合其生境因子评估物种适宜性[8]。相比前者,后者的结果更加客观,可避免因研究尺度不同造成研究结果的差异。其中,基于最大熵原理建立的最大熵模型(MaxEnt)对已有分布样本数据的数量要求低且预测精度高,已广泛用于物种分布的预测研究[9-10]。目前我国仅少数研究基于MaxEnt模型评价了蝗虫的气候和生态适宜性,这些研究在选择生境因子时多考虑气候和土壤因素[8,11],对蝗虫生态适宜性的研究多为小尺度。因此,有必要融合气候、植被、土壤和遥感等多源数据高精度评估草原蝗虫的发生风险,为保护草原类农业文化遗产提供支撑。农业文化遗产的保护与发展离不开科技的支撑与助力,实地观测、遥感和地理信息系统技术以其成熟的监测手段为农业文化遗产系统中景观要素的监测提供了技术方法支撑[12-15]。

笔者以东乌旗游牧生产系统为研究区,收集并整理地面调查数据,包括抽样样点的地理位置、蝗虫发生面积和密度,探究草原蝗虫关键生境因子的遥感可反演性,对蝗虫发生区的关键生境因子进行遥感反演,结合植被类型、海拔、土壤类型和蝗虫地面观测等数据,在地统计学等技术手段辅助下实现星地多源数据的信息融合,获取满足高时空分辨率的数据源;结合最大熵模型对东乌旗草原蝗虫发生风险区进行提取,确定草原蝗虫发生的关键生境因子;对东乌旗草原蝗虫发生风险分级并提取,探讨不同风险区的保护对策。研究结果有利于更好地保护东乌旗游牧生产系统农业文化遗产,是生态草原建设的重要内容之一,也可为其他草原类农业文化遗产灾害风险监测提供技术支撑。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

东乌旗位于内蒙古正北方,东邻兴安盟、通辽市和赤峰市,南接锡林浩特市,北与蒙古国接壤,国境线长527.6 km,属北温带大陆性气候区,冬季寒冷风大,夏季水热同期,北部为低山丘陵,南部为盆地,地处乌珠穆沁草原[16](图1)。

乌珠穆沁草原是亚洲东部草原亚区保存比较完整的天然草甸草原,草原生物多样性突出,植被类型多样,为畜牧业发展提供了良好的天然生态环境。通过现场调研发现,东乌旗主要蝗虫成灾种包括毛足棒角蝗(Dasyhippusbarbipes)、宽须蚁蝗(Myrmeleotettixpalpalis)、鼓翅皱膝蝗(Angaracrisbarabensis)、白边痂蝗(Bryodemaluctuosum)和亚洲小车蝗(Oedaleusdecorusasiaticus)(表1)。其中,亚洲小车蝗占整个蝗虫种群的50%~60%,严重时达90%以上。亚洲小车蝗趋光性强,其习性与飞蛾相似,常爆发成灾[17]。东乌旗草原蝗虫在7—9月产卵,冬季(1—2月)停留在土壤中,直到翌年4—5月孵化, 6月生长成熟。因此,将东乌旗草原蝗虫生育期分为4个阶段:产卵期(7—9月)、越冬期(1—2月)、孵化期(4—5月)和生长期(6月)。

表1 东乌旗草原主要蝗虫的生物学特性

1.2 数据来源

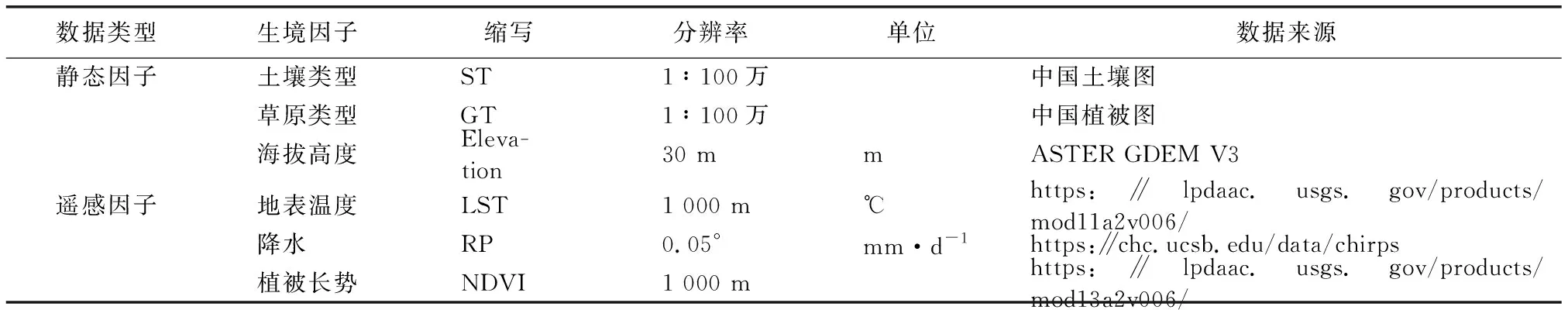

研究所选取的草原类型数据来自1∶100万中国植被图,由中国科学院植物研究所科学数据中心提供;土壤类型数据来自1∶100万中国土壤图,由中科院南京土壤研究所提供;高程数据来自ASTER GDEM V3数据,该数据从Google Earth Engine平台获得。蝗虫生境的温度和降水数据来源于MOD11A2 V6的8 d平均陆地表面温度(land surface temperature,LST)和Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data(CHIRPS)的30多 a再分析降水数据。蝗虫生境的植被状况数据来源于MOD13A2 V6计算的归一化差异植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI),各生育期遥感数据从Google Earth Engine平台获得,共计6种生境因子,详细参数见表2。

表2 东乌旗草原蝗虫生境因子

研究区地理信息数据来源于2017年国家1∶100 万基础地理信息数据,数据为矢量格式,由国家基础地理信息中心提供。东乌旗草原蝗虫发生数据由内蒙古自治区锡林郭勒盟草原工作站提供。东乌旗草原蝗虫调查在2020年6—8月进行,当草原蝗虫密度>15只·m-2时,该地点被标记为蝗虫分布点。基于2020年草原蝗虫调查数据,通过ArcGIS 10.3软件对数据进行处理,具体点位分布如图2所示。

1.3 研究方法

1.3.1MaxEnt模型

使用MaxEnt 3.4.1进行模拟,MaxEnt模型的一般公式为

(1)

(2)

式(1)~(2)中,x为输入环境变量;y为东乌旗蝗虫发生区域的地理位置;fi(x,y)为特征函数;wi为特征函数的权重;n为数据集的数量;Zw(x)为环境变量的权重函数;Pw(y|x)为东乌旗蝗虫的适宜性[18]。采用子抽样复制运行的方式,随机抽取70%的样本点作为训练数据集,其余30%作为测试数据集。收敛阈值被设定为10-5,当每次迭代的对数损失低于收敛阈值时,训练将停止。预测分布所选择的输出格式为Logistic,其值为概率(在0~1之间),可以解释为相对适宜性[19]。

1.3.2MaxEnt验证

为了确定最佳模型,使用测试数据的接受者操作特征曲线下的面积(AUC)来评估模型的质量。AUC值在0.5~1.0之间,随机模型的AUC值为0.5,完美模型的AUC值为1[8-9]。根据AUC值对不同模型的表现进行分类:0.5~0.6,失败;>0.6~0.7,差;>0.7~0.8,一般;>0.8~0.9,良好;>0.9~1.0,极好。

1.3.3生境因子筛选

优先筛选合适的指标进行建模,土壤类型、草原类型和海拔等静态生境因素会影响蝗虫生境的时空分布特征[6]。研究选取的遥感因子包括地表温度、降水和植被长势,主要影响蝗虫发生的时间变化[20-21]。针对东乌旗草原蝗虫的不同生育期,计算不同生育期的遥感因子。

初始模型构建过程中选择MaxEnt软件中的刀切法检验(jackknife test)来测定环境变量对模型预测的贡献大小,以此剔除对MaxEnt模型预测结果贡献较小的环境变量,对贡献较大的因子进行Spearman相关分析,减小因子自相关性,提高模型模拟精度。在此基础上重建草原蝗虫分布的最大熵模型,并对模拟结果进行准确性评价[11]。刀切法检验使用MaxEnt软件,Spearman相关分析使用R语言完成。

1.3.4发生风险分区

MaxEnt模型输出结果为草原蝗虫在研究区域的存在概率,数据为ASCⅡ格式,首先使用ArcGIS 10.3的ArcToolbox格式转换工具,将该数据转为Raster格式,使该结果可在ArcGIS 10.3中显示,而后使用“提取分析”功能得到蝗虫在研究区的存在概率分布图[22]。MaxEnt软件模拟输出的结果值在0~1之间,值越接近1表示物种越可能存在。参考IPCC报告关于评估可能性的划分方法[23],结合草原蝗虫的实际情况,利用“Reclassify”功能,划分分布值等级及相应分布范围,并使用不同颜色表示,存在概率划分标准为:<0.05为低风险区;0.05~<0.33 为中等偏低风险区;0.33~<0.66为中等偏高风险区;≥0.66为高风险区。

2 结果与分析

2.1 生境因子筛选

使用Spearman相关系数法计算所有生境因子间的相关性,以消除共线性对模型建模过程和结果解释的影响,生境因子之间的相关系数绝对值大于0.8,则认为两者具有很强的相关性[8]。图3表明,所有生境因子两两之间相关系数均未超过0.8,因此选定上述6种环境变量来对草原蝗虫的分布进行模拟。

2.2 MaxEnt模型精度测试

以AUC为评价指标,选择具有最佳参数组合的MaxEnt模型来预测东乌旗草原蝗虫的适生区。红色(训练)线表示模型对训练数据的拟合程度,蓝色(测试)线表示模型对测试数据的拟合程度,是对模型预测能力的真正测试。每个参数组合的结果都是10次重复的平均值。评估结果显示,MaxEnt模型AUC值为0.826,表明该模型很适合模拟东乌旗草原蝗虫的潜在分布(图4)。

2.3 东乌旗草原发生风险分布

提取结果表明,东乌旗草原蝗虫的低风险区、中等偏低风险区、中等偏高风险区和高风险区的面积分别为10 982、20 094、7 494和1 426 km2,分别占全旗面积的32.49%、37.06%、26.70%和3.75%。

其中高风险区主要分布在嘎达布其镇,面积为920 km2,占高风险区的64.52%;中等偏高区主要分布在萨麦苏木、嘎达布其镇、阿拉坦合力苏木、额吉淖尔镇,面积为6 533 km2,占中等偏高区的87.18%;中等偏低区主要分布在额吉淖尔镇、道特淖尔镇、呼热图淖尔苏木、萨麦苏木和嘎海乐苏木,面积为16 023 km2,占中等偏低区的79.74%;低风险区主要分布在哈拉盖图农场、贺斯格乌拉农牧场、呼热图淖尔苏木和满都胡宝拉格镇,面积为8 095 km2,占低风险区的73.71%(图5)。

2.4 影响蝗虫分布的主要生境因子

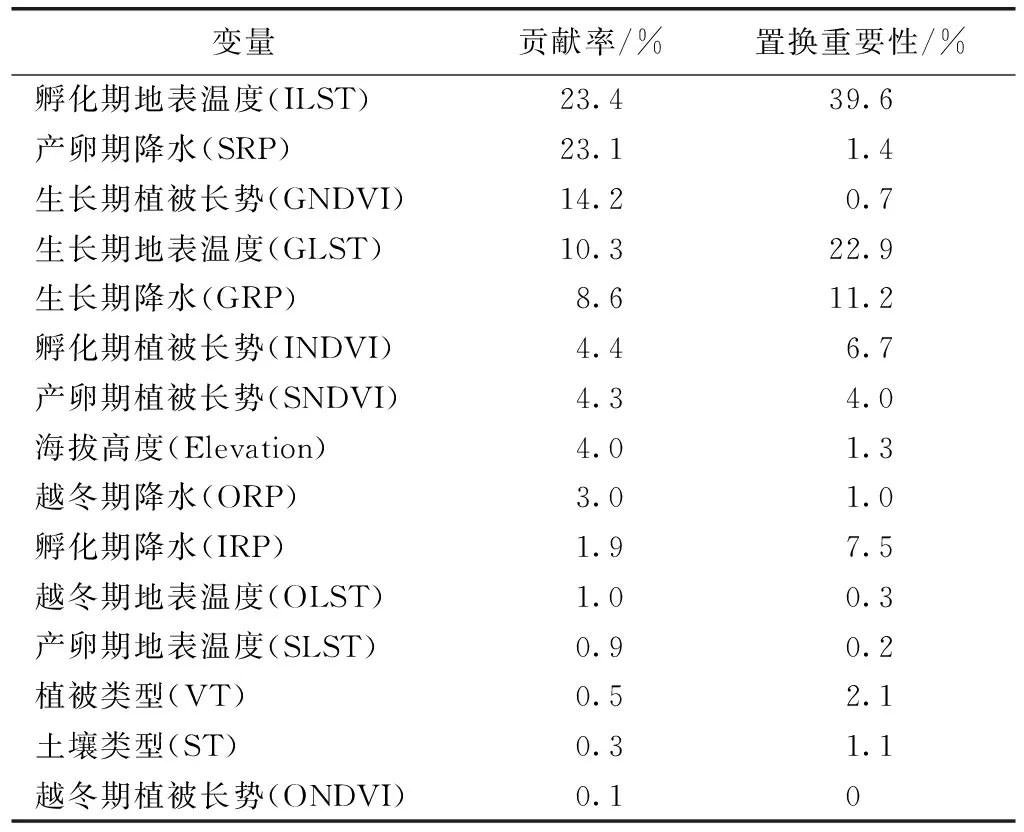

贡献率是指每个生境因子对模型的贡献,数值越大,该因子对模型的贡献就越大。置换重要性是指训练样本点生境因子的随机替换。减少值越高,替换百分比越高,模型对该变量的依赖性就越高。根据Jackknife方法,各生境因子贡献率最高的是孵化期地表温度(ILST,23.4%)、产卵期降水(SRP,23.1%)、生长期植被长势(GNDVI,14.2%)、生长期地表温度(GLST,10.3%)、生长期降水(GRP,8.6%)和产卵期植被长势(SNDVI,4.4%)。置换重要性最高的是孵化期地表温度(ILST,39.6%)、生长期地表温度(GLST,22.9%)、生长期降水(GRP,11.2%)、孵化期降水(IRP,7.5%)、孵化期植被长势(INDVI,6.7%)和产卵期植被长势(SNDVI,4.0%)(表3)。综合考虑到贡献率和置换重要性,ILST、GLST、SRP、GRP、GNDVI和INDVI这6个生境因子被选为影响蝗虫分布的主要因素。

表3 影响东乌旗蝗虫分布的环境变量贡献百分率和置换重要性

2.5 主要生境因子响应分析

图6显示了6个主要生境因子的响应曲线。在孵化期和生长期,蝗虫发生风险随着地表温度的增加而增加。这是因为孵化期和生长期是蝗虫生长最为迅速的阶段,此期气温每升高1 ℃,蝗虫的生理生化速率约提高9.8%,采食量也有明显增加[20]。产卵期蝗虫发生风险与降水呈负相关,生长期降水在3.0 mm·d-1时最适合蝗虫生长,超过这一范围蝗虫发生风险与降水呈负相关,可能是因为蝗虫卵长期浸泡在温暖潮湿的土壤中会发霉,从而降低蝗虫的孵化率[24]。孵化期和生长期蝗虫发生风险随植被指数的增加而减少,可能是因为当植被指数过高时,植被覆盖度过大,地面温度较低,蝗虫取食、活动受到限制[25]。

3 讨论

草原蝗虫的爆发成灾对东乌旗游牧生产系统农业文化遗产的危害主要体现在3个方面:(1)生态方面,东乌旗草原具有遗传资源与生物多样性、水土保护等多种生态服务功能。草原蝗虫灾害使草原生态环境发生不可逆转的恶化,对生态造成巨大破坏。近年草原蝗虫灾害此起彼伏,致使部分地区寸草不留,个别地方甚至出现了“虫进人退”的现象,严重破坏当地的生态环境。(2)经济方面,草原蝗虫持续大面积发生,近5 a东乌旗年均蝗虫危害面积达1 181.33 km2,牧草损失与大面积防控给农牧业生产带来严重的经济损失。加之财政补助和地方自筹能力有限,使得草原虫害年均防治比例不高,害虫残留基数和越冬基数较高,为翌年发生留下隐患,从而造成恶性循环。(3)文化方面,东乌旗草原文化是中华文化的杰出代表,也是草原丝绸之路的重要枢纽之一。近年来为了追求短期经济效益,草原放牧强度较大,草原蝗虫频发加速了草地的退化沙化,从而破坏了 “人与自然和谐相处”的核心理念。

该研究综合土壤、植被和遥感数据,利用MaxEnt模型预测东乌旗草原蝗虫的发生风险。基于以上研究,建议采取以下措施,以实现东乌珠穆沁旗游牧生产系统的动态保护。

(1)由于草原地区经济相对落后,近年来政府追求经济增长时容易造成生态、文化和社会价值的缺失,而且对草原农业文化遗产的保护规划较缺乏[26]。因此,在遗产保护中政府应发挥主导作用,合理控制放牧强度,尤其是在草原蝗虫高风险区如嘎达布其镇,需减少由放牧过度导致的草原退化。

(2)由于研究区地广人稀,基层保护人员紧缺,在遥感等数据获取处理方面存在技术短板,因此应建立基层与科技支撑部门的快速对接通道,通过遥感数据对草原蝗虫关键生境因子实时监测,重点关注草原蝗虫孵化期和生长期的温度变化,在温度较高的年份加强防控力度。

(3)由于农业文化遗产本身的复杂性,遥感与GIS技术在农业文化遗产研究中的应用是一项长期复杂的工作,需各相关行业学者的积极参与和共同努力,以充分发挥遥感与GIS技术在农业文化遗产开发、管理、保护、宣传和创新中的优势和使用价值[15]。

(4)与其他文化遗产类资源相比,农业文化遗产更强调系统性、动态性以及遗产地社区的主体性。牧民是遗产地草原文化、知识与技术体系、生物多样性、民俗与饮食文化等的创造者和传承者,随着城镇化的发展,一些地区“空心化”严重,存在文化不自信、发展前景不明朗等问题,面对这些问题,可以通过欣赏式探询这一手段将问题研究转变为关注组织的积极方面,更大程度上提高牧民保护农业文化遗产的积极性[27]。

该研究所选取的生境因子及研究方法具有一定的普适性,研究结果有助于当地及其他草原地区植保部门提高防控效率,对于减少农药使用量、蝗虫风险发生强度和生态保护方面有一定的指导意义。但是由于数据的可得性和问题的复杂性,该研究尚有如下不足,需要进一步研究:(1)研究只是利用短时序的蝗虫发生数据提取了适生区,未进行长时间序列的监测分析。(2)对影响因素及风险因子的选择是有限的,没有考虑鼠害、放牧强度和防治情况等因素。(3)关于草原蝗虫对农业文化遗产的危害关系部分缺乏定量分析,需进一步收集数据,完善研究方法,通过多因素综合分析,明确草原蝗虫和其他因素与农业文化遗产之间的相互作用机制。

4 结论

(1)MaxEnt模拟结果良好,平均AUC值为0.826。

(2)决定草原蝗虫发生风险的主要影响因子为孵化期地表温度、生长期地表温度和产卵期降水。

(3)在孵化期和生长期,蝗虫发生风险随着地表温度的增加而增加。在产卵期,蝗虫发生风险与降水呈负相关,生长期降水在3.0 mm·d-1时最适宜蝗虫生长,超过这一范围蝗虫发生风险与降水呈负相关。在孵化期和生长期,蝗虫发生风险随植被指数的增加而减少。

(4)嘎达布其镇草原蝗虫发生风险等级较高,需密切关注该地蝗虫发育情况,做到早防早控。