超声引导下隐神经联合IPACK阻滞用于全膝关节置换术的效果观察

2022-10-14黄道礼朱冠楠黄海珍肖庆华

黄道礼 朱冠楠 黄海珍 肖庆华

随着人口老龄化进程的加快,膝关节退行性病变的发生率不断升高,全膝关节置换术(TKA)作为终末期膝骨性关节炎的手术选择,其术后镇痛是当前研究热点[1]。隐神经作为股神经的分支,分布于膝关节囊周围、髌骨以下等区域,故在TKA术中采用超声引导下隐神经阻滞较为常见[2]。但隐神经阻滞仅针对膝关节前内侧予以镇痛,其镇痛范围无法覆盖除前内侧的其他区域,如膝关节后方[3],且采用单一药物或单一镇痛模式进行镇痛往往达不到理想的镇痛效果。随着麻醉镇痛学的发展,组合使用多种镇痛手段已成为临床镇痛模式的发展趋势[4]。近年来有研究发现[5],超声下经腘动脉与膝关节后囊间隙(IPACK)注射局麻药能对坐骨神经、膝关节终末细小神经分支等进行阻滞,可有效缓解膝关节后方的疼痛,或可弥补隐神经阻滞的不足。基于此,本研究将超声引导下隐神经联合IPACK阻滞用于TKA中,观察其镇痛效果。

1 材料与方法

1.1 一般资料 按照随机数字表法将我院麻醉科2020年6月~2022年2月122例行TKA手术患者分为对照组和观察组,各61例。对照组中男32例,女29例;年龄50~70岁,平均(60.36±6.45)岁;体质指数(BMI)23~28kg/m2,平均(26.18±1.77)kg/m2;疾病类型:骨性关节炎50例(81.97%),类风湿关节炎11例(18.03%);麻醉分级:Ⅰ级16例(26.23%),Ⅱ级32例(52.46%),Ⅲ级13例(21.31%)。观察组中男35例,女26例;年龄50~70岁,平均(60.49±6.25)岁;BMI 23~28kg/m2,平均(26.26±1.80)kg/m2;疾病类型:骨性关节炎52例(85.25%),类风湿关节炎9例(14.75%);麻醉分级:Ⅰ级15例(24.59%),Ⅱ级31例(50.82%)、Ⅲ级15例(24.59%)。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①具备TKA手术指征[6];②麻醉分级Ⅰ~Ⅲ级;③均为单侧TKA手术。排除标准:①合并下肢神经系统疾病、肌肉病变;②关节重度内外翻;③合并慢性疼痛史;④麻醉穿刺部位出现感染。本研究经我院伦理委员会批准。患者及家属均知情并签署知情同意书。

1.2 方法 两组入室后予以超声引导下神经阻滞,待确认阻滞成功后,行全麻。麻醉诱导:经外周静脉通路予以咪达唑仑(江苏恩华药业;H20143222;10ml: 50μg)0.03mg/kg、舒芬太尼(宜昌人福药业;H20 050580;1ml:50μg) 0.3~0.5μg/kg、丙泊酚(江苏恩华药业;H20 123138;20ml:200mg)1~2 mg/kg、罗库溴铵(嘉博制药;H20183109;5ml:50mg)0.7~1.0mg/kg。待药物起效后(患者意识消失后)行气管插管,接麻醉机机械通气。设置参数:呼吸频率12次/min,潮气量6~8ml,呼吸比1:2。切皮前追加舒芬太尼0.3~0.4μg/kg。静脉泵注丙泊酚3~5mg.kg-1.h-1、瑞芬太尼(宜昌人福药业;H20030197;1ml:50μg)0.1~0.3μg.kg-1.min-1,吸入1%~2%七氟醚进行麻醉维持,两组均由同一组麻醉科医师实施麻醉。

对照组予以超声引导下隐神经阻滞:采用深圳华声医疗技术股份有限公司生产的超声诊断仪(探头频率6~13MHz),20G静脉留置套管针针芯作为穿刺针,患者平卧,患肢稍外旋,膝盖弯曲,消毒手术区域后将探头垂直置于髂前上与髌骨上相连中点部位内侧,确认该扫描位置后进行横向、平面内扫描,同时在长收肌、缝匠肌两肌肉内侧相交处做好相应记号,标记准确位置后,探头垂直并向远端继续滑动,当股动脉从缝匠肌离开并向深处移动时再次做一标记,在两个标记中点进行穿刺,穿刺针接近股动脉外侧缘时,回抽无血后将0.25%盐酸罗哌卡因注射液(广东华润顺峰药业;H20050325;10ml:75mg)15ml注入三角形腔室(股内侧肌、缝匠肌和长收肌三组肌肉包围)中股动脉旁。

观察组在对照组基础上联合IPACK阻滞:患者平卧,患肢膝盖弯曲并外旋后常规消毒,将超声探头垂直置于股骨腘窝褶皱处向大腿近端扫描,待股骨髁状突后向近端移动消失后于股骨干后进针,当针尖到达腘动脉与股骨髁间隙,回抽确认无回血后注入0.25%盐酸罗哌卡因注射液15ml。

1.3 观察指标

1.3.1 镇痛效果 采用视觉模拟评分(VAS,总分10分,分数越高代表疼痛越严重)[7]评价不同时间点(术前、术后6h及术后12h)患者静息和活动时的镇痛效果。

1.3.2 应激反应 抽取静脉血4ml(采集时间点为术前、术后12h),3 000r/min离心后(离心半径15cm)分离血浆,采用全自动生化仪(迈瑞2800)检测血浆促肾上腺皮质激素(ACTH)、血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)、皮质醇(COR),检测方法为化学发光法。1.3.3膝关节活动情况 股四头肌肌力:术后即刻、术后12h评估股四头肌肌力的分级,其中肌肉麻痹为0级,轻微收缩为1级,下肢可水平移动为2级,完成与地心引力相反方向动作但无法对抗地心引力为3级,下肢可对抗外界阻力为4级,肌力正常为5级,按照0~5级记为0~5分,分值越高代表肌力越好。主动关节屈曲度:术后即刻、术后12h患肢主动关节屈曲度(采用量角器测量)。

1.4 统计学方法 数据录入SPSS 22.0软件,计数资料用%表示,采用χ2检验,计量资料用±s表示,采用t检验,设置检验水准α=0.05(双尾),P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组镇痛效果对比 观察组术后6h、12h静息和活动时VAS评分较对照组低(P<0.05),见表1。

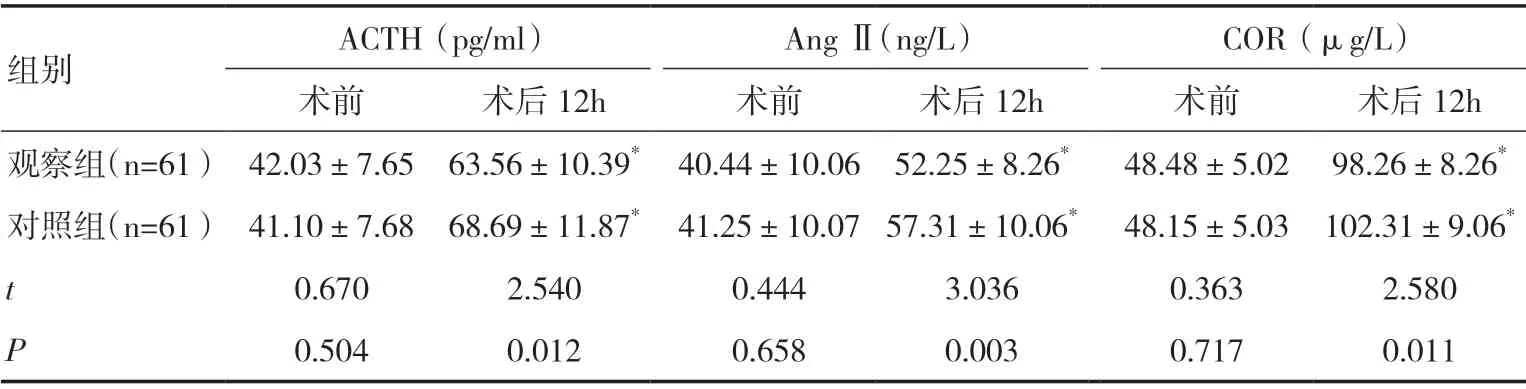

2.2 两组应激反应对比 观察组术后12h ACTH、AngⅡ、COR水平较对照组低(P<0.05),见表2。

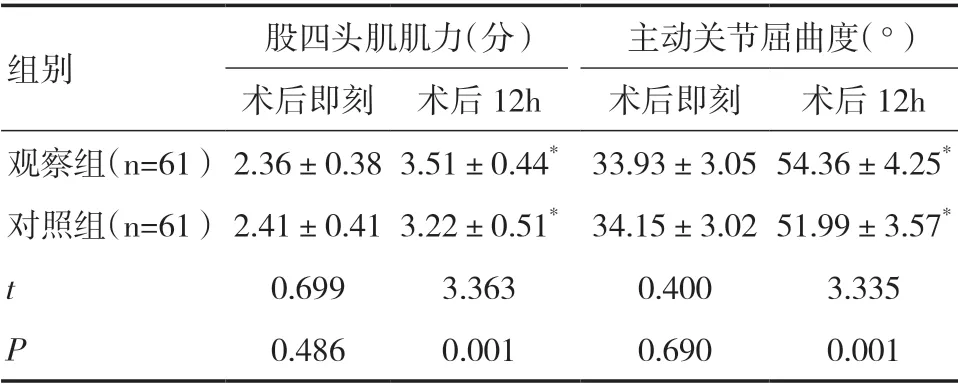

2.3 两组膝关节功能对比 观察组术后12h股四头肌肌力分级优于对照组,主动关节屈曲度大于对照组(P<0.05),见表3。

2.4 两组不良反应对比 对照组不良反应发生率为6.56%,其中恶心2例、头晕2例;观察组为9.84%,其中恶心、呕吐各2例,尿潴留、头晕各1例。两组对比差异无统计学意义(χ2=0.436,P=0.509)。

表1 两组镇痛效果对比(±s,分)

注:与术前比较,*P<0.05

组别 静息时VAS评分 活动时VAS评分术前 术后6h 术后12h 术前 术后6h 术后12h观察组(n=61) 2.15±0.25 4.37±1.45* 3.61±0.67* 2.23±0.28 4.99±1.39* 3.87±0.84*对照组(n=61) 2.17±0.26 5.10±1.69* 4.10±0.65* 2.25±0.35 5.52±1.51* 4.37±0.91*t 0.433 2.560 4.100 0.349 2.017 3.153 P 0.666 0.012 <0.001 0.728 0.046 0.002

表2 两组应激反应对比(±s)

表2 两组应激反应对比(±s)

注:与术前比较,*P<0.05

组别 ACTH(pg/ml) AngⅡ(ng/L) COR(μg/L)术前 术后12h 术前 术后12h 术前 术后12h观察组(n=61) 42.03±7.65 63.56±10.39* 40.44±10.06 52.25±8.26* 48.48±5.02 98.26±8.26*对照组(n=61) 41.10±7.68 68.69±11.87* 41.25±10.07 57.31±10.06* 48.15±5.03 102.31±9.06*t 0.670 2.540 0.444 3.036 0.363 2.580 P 0.504 0.012 0.658 0.003 0.717 0.011

表3 两组膝关节功能对比(±s)

表3 两组膝关节功能对比(±s)

注:与术后即刻比较,*P<0.05

组别 股四头肌肌力(分) 主动关节屈曲度(°)术后即刻 术后12h 术后即刻 术后12h观察组(n=61)2.36±0.383.51±0.44* 33.93±3.0554.36±4.25*对照组(n=61)2.41±0.413.22±0.51* 34.15±3.0251.99±3.57*t 0.699 3.363 0.400 3.335 P 0.486 0.001 0.690 0.001

3 讨论

减轻疼痛和加速功能恢复是TKA的快速康复侧重点,这也与手术本身目的相符,故合理的镇痛管理具有重要意义。隐神经阻滞属于感觉神经阻滞,能将股四头肌肌肉力量保留,在TKA镇痛中,超声的应用使麻醉镇痛管理发展更进一步。但隐神经阻滞作为一种纯感觉阻滞,仅能为膝关节前内侧提供有效镇痛[8]。陈双涛等[9]研究发现,相对股动脉,隐神经多位于其前方或稍前外侧,隐神经离开收肌管后可随膝关节内侧下行并且与周围深筋膜随位置的下行而逐渐分离,可分出主干和髌下支,主干经胫骨内侧缘一直延伸至小腿,提供感觉支的部位为小腿、足和踝内侧;髌下支提供感觉支部位为关节周围,这一解剖结构限制了该阻滞方法对膝关节后方提供镇痛支持。IPACK阻滞是将局麻药作用于腘动脉与股骨髁间,目的是将局麻药药力作用于腘窝神经丛,为膝关节后方提供镇痛支持[10],其可弥补隐神经阻滞仅作用于膝关节前方的不足。故本研究将其用于TKA镇痛中,以期能为TKA患者的快速康复提供理论参考。

疼痛已被美国疼痛协会宣布为除传统四大生命体征外第五个生命体征。在骨科和疼痛方面[11~13],TKA术后若不能有效充分控制疼痛,则可能增加并发症发生风险,此外,无法控制的疼痛会对术后的物理治疗和康复造成一定阻碍,从更深且更为长远的角度而言,严重的术后急性疼痛极有可能形成术后慢性疼痛。因此,TKA术后疼痛的管理至关重要。本研究中,术后6h及术后12h静息和活动状态下观察组VAS评分明显低于对照组(P<0.05),说明超声引导下隐神经联合IPACK阻滞可有效减轻术后疼痛程度。隐神经阻滞能有效阻断膝关节前方、内侧疼痛,联合IPACK阻滞将局部麻醉药作用于膝关节后囊(腘斜韧带后方)与半月板间,可有效对传入胫神经的神经末梢传导信号进行干扰和阻断,有利于降低膝关节后方疼痛程度,两种阻滞方法结合产生全面镇痛效果,因此,术后疼痛缓解更为明显。另外,理想TKA术后镇痛策略需确保完善镇痛前提下不干扰肌力和影响关节活动度,以满足早期开展功能锻炼需求,促进术后快速康复[14,15]。本研究中,相较于对照组,观察组术后股四头肌肌力、主动关节屈曲度均明显改善(P<0.05),说明联合阻滞方式更有利于膝关节活动度的改善。这得益于疼痛相对减轻后,患者膝关节肌力及活动情况可随着疼痛的缓解而使影响逐渐变小,能更好地开展术后关节活动,明显提高膝关节活动度。

TKA手术操作过程、术后拔管等操作会导致患者术后出现一定程度的应激反应,导致丘脑-垂体-肾上腺轴功能增强与RAAS系统功能亢进,进而使ACTH、AngⅡ、COR等应激因子大量分泌[16~18]。吴丽芳等[19]发现,相较于全麻、腰硬联合麻醉组,神经阻滞组术后NE、COR、IL-6等应激因子水平最低,说明神经阻滞可以减少患者术后应激反应。赵珊珊等[20]对TKA患者神经阻滞效果观察发现,坐骨神经联合股神经阻滞能减轻患者COR水平,抑制术后应激反应。本研究也针对这一情况进行观察,结果发现观察组术后ACTH、AngⅡ、COR水平较对照组低(P<0.05),说明超声引导下联合阻滞方式能减轻应激反应。这可能与隐神经联合IPACK阻滞后神经向上传导通路受到抑制,下调术后ACTH、AngⅡ、COR水平,减轻术后应激反应有关。对照组不良反应发生率为6.56%,观察组为9.84%(P>0.05),考虑与样本量、局麻药浓度、穿刺技术等因素有关,因此,关于这一情况有待进一步研究证实。但本研究结果总体而言,联合阻滞未增加不良反应。

综上所述,超声引导下隐神经联合IPACK阻滞可提高TKA镇痛效果,减轻应激反应,改善膝关节活动度,且未增加不良反应。本研究也存在一定的不足,因各种原因的限制,未能长期随访观察患者膝关节功能情况,且未评估患者术后运动能力,有待于进一步探讨。