甘肃河西走廊裕固族传统乐器天鹅琴考略

2022-10-12余宗昊燕仲飞

余宗昊,燕仲飞/

兰州大学 艺术学院,甘肃 兰州 730000

裕固族是生活在甘肃境内河西走廊的少数民族,该民族所使用的语言,一种是东部裕固语,属阿尔泰语系蒙古语族;另一种是西部裕固语,属阿尔泰语系突厥语族,目前多数地区的裕固族也使用汉语进行交流。

钟进文教授主编的《中国裕固族研究集成》收录了多篇关于裕固族研究的著作和学术论文,艺术类主要收录了杜亚雄、李德辉、布杰、安肃静等学者的7篇学术论文,在这些论文中均未提到裕固族乐器天鹅琴。目前所见的文献中,关于裕固族天鹅琴只是在民俗研究和民族传说中有所提及,其他学术成果中并不多见。通过分析目前所见的文献资料与实地考证可知,年代久远、传承与变迁出现断层,是导致裕固族传统乐器消亡的主要原因。

西周时期的八音分类法中,根据属性将乐器分为了“金、石、土、木、革、丝、竹、匏”八种类型。在乐器发展过程中,利于保存的乐器至今依旧流传,而多数木质类乐器不易保存,加之民族的迁徙、朝代的更迭,音乐文化的融合、民族之间的相互影响,这部分乐器逐渐淡出人们的视野。

音乐文化的交流可以跨界、跨民族传播,随着社会的发展,音乐文化的相互影响也越加频繁,因此裕固族音乐的产生发展与丝绸之路河西走廊的商路流通有着密切的联系。裕固族生活的河西走廊地区,古往今来的甘州、凉州等地与西域诸国都有贸易往来,正是通过河西走廊这条重要的商道,中原地区与西域、中亚、乃至欧洲文明才会产生碰撞,直接影响了当地音乐的相互融合及创新发展。如今流传的多首裕固族民歌中都曾提到裕固人来自于“西至哈至”[1],这一信息证明了裕固族音乐文化的交流汇通之处及跨界传播特征。

天鹅琴是甘肃河西走廊裕固族已经失传的传统民族乐器之一,目前尚无具体史料详细记载该乐器的类型及发展变迁过程,天鹅琴的真实性也存在疑问。当代还原的裕固族传统乐器天鹅琴属性为木质类。在游牧文化背景下的民族迁徙过程中,由于各种无法预测的原因,迫使这种传统乐器出现了断层,更无法准确追溯其传承的特征及规律。近年来为了适应演出市场的发展,裕固族歌手及部分专家通过历史传说复原出了多种形制的天鹅琴,但由于失传年代久远,又无出土文物与可靠文献参考,导致复原后的天鹅琴在器型与定弦上存在较大偏差,同时复原后的天鹅琴的真实性也值得考证。

一、天鹅琴名称源流考证

裕固族是目前仅保留语言而文字已经失传的民族,其口头文学为裕固族历史文化的发展提供了考证依据,同时也为天鹅琴名称的源流提供了线索。

裕固族有一句谚语:“有鸟的地方就有水源,有水源的地方就有生命。”裕固族先民认为草原是孕育生命的摇篮,白天鹅则是守护生命的神鸟,人的生活不能离开人与自然的和谐发展,而对白天鹅的敬畏之心恰恰体现了其民族文化的精神。《裕固民族尧熬尔千年史》引言中记载了这样一段裕固老人的颂词:“我们尧熬尔的祖先是胡儿穆斯特腾格尔英库克[χormust'enkerink'yk'en](天之子),我们尧熬尔的祖先是博格达诺谚江格尔[bkdnojondʒinŋkar'],我们尧熬尔青格斯汗[tʃ'ingsχaːn],腾格尔英脑海[t'enkerinnhi](天狗,指苍狼)给尧熬尔带路,察汗首[tʃ'aanʂǒ](白鸟、白天鹅)给尧熬尔带来幸福。”[2]由此可知,白天鹅在裕固族人的心中有非常崇高与神圣的地位,正是因为这种心存敬畏的图腾文化,使得裕固人与白天鹅之间有了渊源,同时也为天鹅琴这件乐器名称的来源提供了参考依据。天鹅琴名称的由来在裕固族历史传说中较为统一的版本是:

相传在裕固族有一个贫穷小伙,有一副非常动听的歌喉,每当他放牧时都要唱歌,他的歌声总能吸引很多天鹅来听,其他的天鹅听完就飞走了,只有一只白天鹅整天伴着他,当小伙唱到高兴时,白天鹅会翩翩起舞,唱到悲伤时,白天鹅也会悲伤流泪。天长日久,白天鹅与小伙形影不离,有一天小伙像往常一样来到海子边放牧,却不见白天鹅飞来,他走近芦苇丛中,惊起了一群黄尖子鸟,他心爱的天鹅却被吃得只剩下骨架和肠肚,小伙子抱着骨架失声痛哭,哭了一天一夜,当他第二天醒来,发现天鹅的骨架变成了一把天鹅琴,他仔细一看,琴上有六根弦,都是天鹅肠做的,琴头和天鹅一模一样,眼睛还在闪亮。小伙子惊奇地拨动第一根弦,天鹅琴发出了美妙的声音,琴音未落,天空下起了大雨;他拨动第二根琴弦,雨驻云散;他拨动第三根弦,天边出现一道美丽的彩虹;他拨动第四根弦,传来一阵动听的歌声;小伙拨动第五根弦,一匹骏马向他走来,他骑上马,奔向歌声传来的地方,可是到了却发现什么也没有。小伙子想起还有一根弦没有拨动,当他拨动第六根弦时,一个美丽的姑娘从云彩里飞下来,小伙子赶忙把姑娘扶上马,两个人弹着天鹅琴,唱着歌,走遍了裕固人的草原。原来,那姑娘是天鹅仙女,她同情小伙子,遂下凡和他成了亲。从此裕固族有了自己的乐器天鹅琴。

根据上述裕固族口头文学和神话传说记载可知,天鹅琴大致可推断为六弦弹拨类弦鸣乐器,琴体为白色,琴杆顶端有雕刻形制似天鹅的琴首,故名“天鹅琴”,乐器的材质是由黄尖子鸟吃后的骨架化身而来,或许在早期裕固族生活区域中,天鹅琴是一种骨质类弹拨弦鸣乐器。

神话传说只是裕固人对于该乐器情感的寄托,以此角度可以看到,天鹅琴在裕固族人心中已然成为一种对美好情感的向往,也是民族文化符号的象征。口头文学和神话传说虽然不等同于历史文献资料的记载,真实性也有待考证,但也从另一层面向我们阐释了裕固族早期传统乐器的信息。

裕固族民歌《尧乎尔来自西州哈卓》是众多学者研究裕固族族源等问题的重要依据,马学良主编的《中国少数民族文学作品选》中载有唱词:“说着唱着我们才知道,我们是从西至、哈至来的人,千佛洞、万佛峡来的,祁连山、可爱的山,我们是从远处迎着太阳来。”[3]371裕固人的来源一直是学界研究考证的热点问题,西至哈至从地理位置及史料的记载可以看到其具体位置:“东近罕东,北逆沙州,南接西番”,《明史》卷330中记载其位置为:“距甘州西南一千五百里。汉为若羌,唐为吐蕃”[4]8850。学者高自厚曾指出裕固族的族源:“古回纥与蒙古系的融合”[5]。这些史料的记载对于考证裕固族天鹅琴最初的流行区域提供了重要的线索,也为裕固族人的东迁提供了史料依据。

裕固族民间艺术家恩钦卓玛搜集传唱的《尧乎尔来自西州哈卓》序曲中也唱到:“要说尧乎尔不能把朋友原谅,是因为你将要把历史的苦水品尝。又唱:牛粪火燃烧在我们心中,天鹅琴哭诉着时代的衷肠,琴声里流淌着千年的眼泪,手指间凝固着民族的悲伤。”[6]这首歌曲以暗喻的手法,通过天鹅琴间接表达了裕固族生活的艰辛和民族的辛酸。白天鹅在裕固族传说、颂词、民歌中频繁出现,而且在重要仪式中也可以听到,这正是与裕固族的宗教信仰密不可分的。裕固族东迁的主要原因也和宗教信仰有着密切关系,正是因为在伊斯兰教的东进过程中,裕固人无法抗衡,才导致被迫离开了早期的故土,来到了河西走廊地区生活。

河西走廊地区是佛教文化的重要传承发扬地,早期裕固人信奉萨满教,因此河西走廊也成了裕固族可以安身立足之地,在信仰萨满教以及游牧文化形态的背景下,裕固先民对于凤首兽身造型的动物图腾崇拜格外热衷,在这样的双重因素影响下,白天鹅的传说会出现在其民族文化进程中是必然的。

在游牧文化背景下,游牧民族都有情感的寄托,借物喻人,借景抒情,比兴等都是音乐表现的重要手段,尤其是对动物的图腾崇拜情感在游牧民族中更是体现得十分生动,以动物名称来命名的乐器也是独具特色的,例如蒙古族马头琴、藏族牛头琴等,而以天鹅造型为琴首的天鹅琴在裕固人心中必然占据重要地位。

通过以上论述可以看到,裕固族历史文献、裕固族民歌、裕固族神话传说都说明了天鹅琴在其历史上存在的真实性,也说明了天鹅琴与裕固族游牧文化的关系,在其生活和音乐文化发展过程中天鹅琴或许是不可缺失的部分。以上信息只能说明天鹅琴与裕固族的源流关系,但是对于其乐器的形制、定弦、音律关系特征的问题还未有权威的文献资料进行说明。

二、天鹅琴在裕固族历史进程中断层的主要原因

根据史料的考证,裕固族先民在历史进程中,曾先后被称呼为:“甘州回鹘”[7]、“沙州回鹘”[8]、“黄头回纥”[9]、“撒里畏兀”[10]、“撒里畏兀儿”[4]8556、“河西回鹘”[11]、“藏族”[12]等。

在南疆木卡姆音乐中,许多木卡姆伴奏乐器与裕固族天鹅琴有相似之处,或许这些乐器正是裕固族东迁之前在其故乡得以保留至今的原始乐器。裕固族民歌分为西部民歌和东部民歌,西部民歌继承了古代回鹘民歌的特点,其音乐特点与维吾尔族南疆木卡姆流传地区的音乐十分相似,曲调悠长深沉、节奏平稳、音乐旋律无过多变化。作为传统民歌的弹拨类伴奏型乐器,天鹅琴与同一时期该地区的其他类型乐器演奏指法相同,弹奏指法易于展现歌曲艺术特征,以拨片扫弦节奏为主。由此可以推断,天鹅琴在早期之时音域不宽,主要为歌曲伴奏使用。

钟进文、郭梅编撰的《中国裕固族》一书对天鹅琴进行了简要介绍:“音箱为木制,形状像蒙古族的‘火不思’,六弦,琴杆顶端刻有天鹅头的形象”[13]。从这一研究成果中可以看出,裕固族天鹅琴与蒙古族音乐文化的历史渊源。火不思是元代蒙古族盛行的弹拨乐器,清代以后失传,其语言为突厥语“qobuz”的音译,约于唐代从丝绸之路传入中国,这为考证天鹅琴的历史渊源提供了有力证据。

《中国少数民族音乐史》记载:“天鹅琴——本民族拨奏弦鸣乐器,音箱为木质,形状像蒙古族的火不思,六弦,琴杆顶端刻有天鹅头的形象,故名天鹅琴。”[14]这一学术观点将天鹅琴的历史线索推向了火不思这种弹拨乐器。

通过以上文献资料可以看到,裕固族在历史发展进程中融合了多种文化形态,有多种不同的称谓,这间接地造成了天鹅琴的变异或消亡。在长途迁徙的过程中,环境、生存压力、路途的艰辛都深深刻画在裕固人内心深处。在裕固族的传统民歌及民间文学作品中,有多首民歌和文学作品都提及了裕固人东迁的历史。随着东迁进入河西走廊地区生活后,周边的他者文化也会对裕固族音乐文化的发展产生一定的影响,如汉族文化的影响会逐渐削弱裕固族传统文化。因此,天鹅琴的断层或许和文化的相互影响、相互渗透有着直接关系。

裕固族东迁河西走廊地区以后,与同在这一区域生活的汉族交往越加频繁,有一部分生活在肃州,今天甘肃酒泉黄泥堡地区的裕固族已经从游牧文化的生活方式转变为农耕文化,成为了以农业为主的农户,这种生活方式的转变也会让这一民族逐渐失去传统乐器天鹅琴的演奏环境。

在裕固族的发展进程中,更多的史料证据证明了其东迁的历史轨迹,说明这一民族是后来逐步到达了河西走廊地区,在一些裕固族传统民歌及叙事文学作品中可以看到直接的证据。如《说着唱着才知道》[3]、《尧熬尔来自西州哈卓》[1]、《西志—哈至》[15]、《裕固族东迁的故事》[16]、《路上的歌》[17]等,这也从另一方面说明了裕固族东迁以后,裕固族局内人会在发展过程中逐渐摒弃并接纳一些新的音乐文化元素,抛弃固有的传统音乐模式,更多地融合了甘肃河西走廊多元音乐文化的发展形态特征。

李天雪教授在他的《裕固族民族过程》一书中曾经提到过:“与从氏族、部落、部落联盟直接发展过渡而来的原生型民族不同,裕固族是一个典型的融生型民族。”[18]可以看出,裕固族在其历史发展过程中会加速对于他者文化的吸收与接纳进程,天鹅琴亦或是裕固族在其民族文化发展进程中仅存的一个小片段,因此在其民族演变过程中会迅速消亡。

东迁的裕固族先民生活条件恶劣,生产力水平低下,祁连山下的游牧生活方式对于本民族文化的保护性相对脆弱。纵观其民族音乐文化发展进程,民间音乐文化失传的普遍因素,民间艺人骤减、族群内部的摈弃、保护不妥等都是造成天鹅琴失传的主要因素。从裕固族历史传说中的东迁过程分析,由于战乱、长途跋涉的迁徙,生存成了首要的选择,在与敌对势力及大自然恶劣环境的抗衡过程中,天鹅琴被遗失或者损坏的可能性是存在的,将史学界的考证和天鹅琴失传的年份进行对比,发现两者的时间节点正好契合在一起,天鹅琴正是在裕固族东迁的过程之中消亡的。

另一原因或许是由于裕固族东迁过程中文字的失传,导致其音乐文化没有被记录,因而也没有相应的乐谱传世,这也造成天鹅琴在流传过程中无法反映出其真实的面目。乐器的制造需要发达的手工业为生产基础,作为东迁后的游牧民族,生活方式的改变,手工制造业的欠缺,民间专业乐师对于乐器的制造与修补断层,多种因素导致天鹅琴消失在人们的视野之中。

三、与天鹅琴形制相似的乐器源流及联系

生活在丝绸之路沿线的民族地区中,少数民族弹拨乐器最多,维吾尔族和乌兹别克族的热瓦普、哈萨克族的冬不拉、新疆蒙古族的托不舒尔、柯尔克孜族的克雅克和库木孜,锡伯族的东不尔,在形制上都甚为相似。裕固族天鹅琴是否与上述民族乐器存在联系是需要考证的重点问题,通过历史文献和乐器形制的研究发现,裕固族天鹅琴与上述各民族乐器确实存在一定联系,具体表现为:

第一,地理位置相近。裕固族民间叙事体长诗《尧乎(熬)尔来自西至—哈至》中提到的西至哈至,杜亚雄教授认为:“西至哈至,西至是一个大范围,哈至是西至的一个地方”[19]。又据钟进文教授考证:“西至应为西州的音变,哈至应为高昌的音变。”[1]也就是说,裕固族的先民(即西州(高昌)回鹘)由今新疆吐鲁番一带迁徙而来。该地区长期以来的民族兼容与文化的互通性造成了不同民族所用乐器相似性很高。因此,可以推断天鹅琴属于该地区弹拨弦鸣乐器的可能性较大。

第二,民族成分相近。关于裕固族的族源,学术界较多的学者认为裕固族的直系祖先是“河西回鹘”,“回鹘……余众西徒。役属吐蕃。是时吐蕃已陷河西陇右,奈以回鹘散处之”[20]。根据这段史料可以看出,回鹘是今天维吾尔族和部分裕固族的祖先。裕固族先民沿河西走廊聚居,游牧迁移的不稳定性造成了本民族音乐文化与相邻民族音乐文化的交流与发展,长期交往的过程中形成了多民族交叉的称谓,如乌孙、乃蛮、钦察等部落。裕固族典型的游牧文化特征也造就了其音乐文化的多样性,在其东迁的过程中兼容了多个民族的音乐特点,故所使用的乐器也具有相似的特征。

第三,有同源乐器火不思。《中国乐器大词典》对于上述乐器都进行了详细介绍,其中关于库木孜的记载:“拨奏弦鸣乐器,源自‘火不思’张三根羊肠弦。”[21]207冬不拉、托不舒尔都是在火不思的基础上演变而来。又载:“天鹅琴,裕固族‘好比斯’的别称。因琴头设天鹅琴,故称。”[21]380“好比斯裕固族语‘火不思’的音译名。”[21]152

可见,冬不拉,库牧孜、托不舒尔几种有亲缘关系的乐器,都是在同一直系嫡亲乐器火不思的基础上演化而来。根据历史学界的考证,在新疆吐鲁番西召哈尔屯唐代中期壁画上,就有孩童演奏火不思的图像,这也说明了在唐代火不思就已在吐鲁番地区诸民族之中广泛流传,而裕固族的传统乐器天鹅琴的直接源头应该为唐代盛行的弹拨乐器火不思。

四、天鹅琴与火不思、曲项琵琶形制相似乐器考证

清代箫雄《乐器》诗云:“龟兹乐部起纷纷,调急弦粗响遏云。忽听名呼胡拨四,不禁低首忆昭君。”这首古诗中的“胡拨四”即火不思,是从阿尔泰语系古突厥语“kopuz”一词音译而来,而西部裕固族同样使用阿尔泰语系古突厥语,因此更加证明了天鹅琴与火不思的直接联系。

关也维先生认为:“胡拨四为西域胡地土著人乐器,火不思是古代北方草原(即漠北草原或外蒙古南部草原)许多游牧民族使用过的一种乐器”[22]238。根据他的研究,裕固族族源与回纥,即公元7~9世纪中叶居住在今蒙古色楞格河和鄂尔浑河流域的民族有着渊源关系,“火不思一词在最初使用时,可能是泛指乐器而言,亦可意译为‘琴’,后其才逐渐成为特定的弹拨乐器”[22]239。

宋代俞琰的《席上腐谈》(卷上)记:“王昭君琵琶怀肆,胡人重造,而其形小,昭君笑曰:‘浑不似’,今讹为胡拨四”。宋代陶宗仪《辍耕录》载:“达达乐器有浑不似。”《元史·礼乐志》(卷七十一)载:“火不思,制如琵琶,直颈,无品,有小槽,圆腹如半瓶,以皮为面,四弦皮絣,同一孤柱。”《中国乐器图志·明代火不思》载:“火不思是外来的弹拨乐器”。从以上史料可以看出,关于火不思的来历,说法不一,但可以肯定的是,火不思是西域外来乐器,属于跨界乐器。

清代俞正燮《癸已存稿·火不思》记载:“则唐人犹有直颈琵琶、曲颈琵琶之名。宋元始以直颈者名火不思。”《通典·乐四》记载:“直项琵琶,充上瑞下,曲颈,形制稍大。本出胡中。”根据史料的记载,魏晋南北朝时期曲项琵琶就经过丝绸之路传入中原地区,辽阳棒台子东汉末壁画中已有曲颈琵琶的图像。根据以上史料的记载可以看出,火不思与琵琶之间有着密切的联系,唐代的直颈琵琶经过发展,到宋元时期已经以火不思来命名,亦或是唐代直颈琵琶到宋元之时演变为火不思。根据裕固族的民间文学的记载,裕固族天鹅琴是六弦乐器,而如今流传的天鹅琴或许正是由六弦曲颈琵琶演化而来。

唐代李贺《感春》:“胡琴今日恨,急语向檀槽。”清代王琦注:“昔人谓琵琶即是胡琴”。这段史料证明了天鹅琴与火不思、胡琴、曲颈琵琶之间的关系,琵琶即是胡琴的称呼,而胡琴最早的呈现乐器就是火不思。

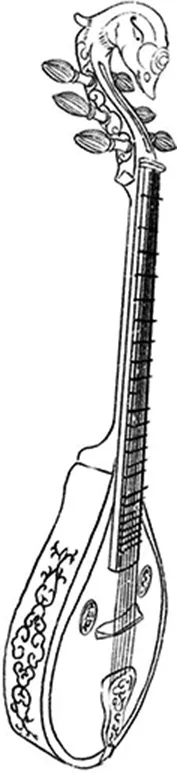

图1 曲颈琵琶与火不思对比图还原图

通过以上文献资料的研究比对,天鹅琴似乎源于曲颈琵琶的可能性较大,但发展至今,天鹅琴在吸收他者文化的基础上或多或少产生了一些微妙的变化和变异。

屈玉丽、杨富学在《裕固族民间文学所见多元宗教意蕴》一文中认为:“裕固族曾经历过大规模人口迁移,回鹘汗国(公元744~840年)出现在历史舞台上,雄霸漠北草原近百年,840年,强盛一时的漠北回鹘汗国因遭黠戛斯人的进攻而土崩瓦解,部民遂纷纷外迁,其中一部分入居河西走廊,于10世纪中叶和11世纪早期先后形成了以今张掖为中心的甘州回鹘国和以敦煌为中心的沙州回鹘国,成为今天裕固族最早的族源。”[23]通过这篇论文的描述可以看到,回鹘西迁河西走廊地区以后,形成了三个新汗国,河西回鹘、西州(高昌)回鹘和喀喇汗朝。而上文提到的西州(高昌)汗国,有着丰富的音乐文化,宋代王延德《使高昌记》有云:“乐多琵琶、箜篌”“好赏游,行者必抱乐器。寺五十余区,皆唐朝所赐额”,这便说明了裕固族先民西州回鹘人在宋代就已经使用琵琶这一乐器进行演奏。

图2 裕固族西州(高昌)回鹘时期所使用的天鹅琴

今吐鲁番柏孜克里克石窟20窟有一幅盛大的乐师图,他们分别吹奏横笛、筚篥,弹拨琵琶,拍击铜钹并随音乐节奏放声歌唱。在吐鲁番地区的交河故城中发现一幅鬼子木帛画,其中有一位演奏弦乐的回鹘儿童,据专家考证为西域乐器火不思,与柏孜克里克千佛洞29窟火不思在形制上相同。这些图画就是早期裕固族先民在西州(高昌)回鹘时期使用琵琶与火不思的重要依据。

“到13世纪后期,来自中亚的蒙古豳王家族及其属部入居河西,与河西回鹘逐步交融,于明初形成了被称作‘黄番’的民族文化共同体。1446年前后,沙州、瓜州等地的裕固族东迁至酒泉、祁连山等地,形成了今天的分布格局。”[24]这说明裕固族的民族文化进程中受到了中亚蒙古等地文化的影响,“黄番”是这一时期对于裕固族人的称谓。

综上所述,并结合史料的考证,可以推论,裕固族失传的乐器天鹅琴是西州(高昌)回鹘时期所使用的火不思与琵琶。

五、天鹅琴弦数与唐代六弦琵琶的关系

少数民族在乐器形制中将动物作为琴头是十分常见的,一方面是对于乐器体形的美化,一方面是基于民族信仰对于自然与生灵的崇拜。蒙古族的马头琴、藏族的扎木年(龙头琴)包括裕固族的天鹅琴在乐器的琴头都雕有动物的头部,这正是对于吉祥物的一种崇拜。

在考证古代火不思时发现,史料记载火不思为四弦,传说中天鹅琴为六弦,似乎在弦制上不尽相同。纵观丝绸之路乐器的演变可知,火不思在各民族中发展为不同的器型乐器,二弦、四弦均有。通过史料考证可以看出,二者属同源不同流乐器,天鹅琴也极有可能是裕固族先民在火不思的基础上演变而得,以适应本民族乐器演奏的需要。

以目前所见的学术成果和史料记载,无法深层次考证天鹅琴的弦数,只能从裕固人的口头文学作品中看出天鹅琴为六弦乐器,裕固族民间传说中的六弦天鹅琴也并不是无理可依。根据《文献通考·乐十》记载:“六弦琵琶,六弦之器,状如琵琶而长,四隔孤注一。合散声六,隔音二十四,柱声一,总三十一声。隔调唐律。唐天宝中史盛所作也。”

这也足以说明了六弦琵琶存在的事实。或许在唐代裕固族的先民就是以这样的乐器形制为依据,制作了天鹅琴,另一种可能性是,天鹅琴就是古代的六弦琵琶。当一种或多种乐器在传入某一地区或民族时,根据本地区或民族文化的需要,有的被保留或改良后保留,有的则被淘汰,诸如琵琶东渐传入中原,在丝绸之路沿线被各民族演化成独具特色的本民族乐器,两弦、三弦、四弦都有,六弦天鹅琴在历史的发展进程中或许存在。

六、近现代复原天鹅琴乐器属性及结构特征

图3 现代复原三弦制天鹅琴

近年来,诸多专家学者对于复原裕固族天鹅琴的呼声愈来愈高,如今复原的天鹅琴分为舞蹈表演道具与实际演奏乐器两种,舞蹈表演道具在器型上与实际演奏乐器相似,但无法进行演奏。为了适应舞台的表演效果,配合现代剧场的需要,复原后的天鹅琴在进行现代工艺加工的同时进行了艺术化的创新设计。

现如今较多演奏使用的是三弦制天鹅琴,琴体总长107CM,琴头雕有白色天鹅头颈,琴头略微向下,神情端庄优雅。弦钮刻有螺旋纹路,琴杆无品,琴码为木或竹制。共鸣箱体为梨形,箱体正面、侧面、背面均绘有裕固族民间传统花纹,琴体长23CM、厚7.5CM、高37CM,箱体不大。定弦g—d1—g1,音域为两个八度内,琴弦为钢丝弦,抱在胸前,用拨片弹奏,音色清脆嘹亮,适合舞台表演。在实际演奏过程中发现,当代所制天鹅琴设计不科学:琴头过重,导致重心向琴头一侧偏离,亦或是由于琴箱过小使之重量不均,造成演奏困难。琴指板采用红木制作,无品,同样是指板过重,造成演奏困难。对于复原天鹅琴,应该结合历史、文化、生态环境等多重因素进行还原,这样才能更加全面地展现其音乐文化特征。

北方游牧民族或高纬度居住的游牧迁移民族,较多地使用软木如杉树、冷杉、松树和云杉,在复原天鹅琴时应尽可能选用上述木材。游牧民族依水草而居,在选择材料时一般都会就近取材,在琴弦选择上应尽可能选择羊肠弦,而非取而代之使用钢丝弦等近现代工艺制品。在观察现复原出的天鹅琴时发现,现代工艺痕迹过重,诸如弦钮采用吉他弦钮等西方现代乐器的部件,这一点不符合民族乐器的构造。

一个民族标识性身份的象征乐器,无论在历史上以什么样的方式出现,我们都应该尽力还原其真实的面貌,无论是适应现代演出市场还是弘扬民族文化,都应该力求真实地再现其原生性特征和属性。

结 语

综上所述,得出以下结论:

第一,裕固族天鹅琴是裕固族历史上曾经出现过的乐器,与火不思属同一源头不同种类,是古代裕固族先民西州(高昌)回鹘人所使用的曲颈琵琶。

第二,天鹅琴与维吾尔木卡姆伴奏乐器具有一定关联,通过考证可以看出,天鹅琴并非裕固族本民族创造性乐器,极有可能是古时由丝绸之路经过河西走廊从波斯传入中原地区的六弦曲颈琵琶演变而来。

第三,通过对周边地区文化与裕固族历史等诸多因素的考证,可知,天鹅琴是古代琵琶发展到某个特殊时期的一种变体,在不同的历史时期有不同的呈现方式,由于裕固族人对于白天鹅的崇拜,所以用天鹅琴来命名了这一独特的民族乐器。

第四,当地流传的天鹅琴与裕固族传说中的天鹅琴缺少了内在的联系,无法深刻表达其民族文化内涵和原生性特征。

民族乐器是一个民族音乐传承的重要载体,少数民族乐器更是在探究本民族音乐特性与特征中起到了重要的作用,利用好少数民族乐器的研究有助于揭示本民族音乐文化现象,为研究少数民族文化提供重要的方向与思路。民族乐器的多样性,造就了文化的多样性,诸如天鹅琴与古时波斯传入中原的琵琶一样,在丝绸之路上形成共同母体文化源流,通过反观乐器的流变与创新,展现了民族文化发展的相互交融和相互影响的特点。

尽管历史上流传的天鹅琴已经失传,但其文化精神却一脉相承,虽然如同浩瀚宇宙里的一点微茫,但这些民族文化的痕迹却是探究一个民族历史的有力证据,通过研究能更深刻反映出裕固族音乐文化原始与真实的影像。正是有了诸如裕固族天鹅琴这样的民族文化符号的兴衰,才促成了河西走廊各民族间文化的交互繁荣与发展,也为世界音乐发展提供了新的血液与生机,希望裕固族天鹅琴美丽的琴声能够重回裕固族草原。