住院青少年抑郁障碍患者抑郁因子与精神病性症状的关系及影响因素分析

2022-09-18孙雨蒙宋仕琪周敏思冯文泰闫梦霄卢建平

孙雨蒙 宋仕琪 高 铭 周敏思 冯文泰 闫梦霄 卢建平▲

1.安徽医科大学深圳精神卫生临床学院,广东深圳 518000;2.深圳市康宁医院儿少精神科,广东深圳 518000

在全球范围内,抑郁障碍是人们面临的重大公共卫生问题之一[1]。meta分析显示,我国青少年抑郁症状的流行率为4.8%~22.8%[2]。青少年抑郁障碍会导致人际关系受损,学业成绩下降,严重者甚至出现自杀行为[3]。目前多数学者将精神病性症状看作是抑郁障碍患者临床和功能损害更严重的标志[4]。我国一项多中心研究显示,抑郁症患者伴有精神病性症状的比例为13.3%,且发病年龄早于无精神病性症状的抑郁症患者[5]。目前国内关于抑郁障碍是否伴有精神病性症状的研究多着眼于临床特征上,且研究对象多为成年人,有必要开展住院青少年抑郁障碍患者抑郁因子与精神病性症状的关系及影响因素研究,弥补既往研究的不足,以期为青少年抑郁障碍的预防和干预提供针对性的指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2020年9月至2021年8月深圳市康宁医院儿少精神科收治的249例抑郁障碍患者,其中有效作答问卷192份,问卷有效率为77.11%。纳入标准:①符合《国际疾病分类(第10版)》 (ICD-10)抑郁发作、复发性抑郁障碍的诊断标准[6];②年龄10~17岁;③受试者及其监护人知情同意,并签署知情同意书。排除标准:①合并其他精神疾病;②有严重的神经系统疾病、躯体重大疾病;③患者无法有效作答自评问卷。本研究由深圳市康宁医院医学伦理委员会批准,通过伦理审查(批件号:2019-K011-03)。

1.2 调查方法

1.2.1 一般人口学资料 采用自编问卷,包括患者性别、年龄、是否为独生子女、家庭所在地、同伴关系、父母关系等情况。

1.2.2 抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS) 本 研 究 所 使 用 的SDS最 早 由ZUNG[7]于1965年编制,中文版SDS于1985年译制,量表的内部一致性系数为0.86,重测信度为0.82[8]。本研究使用的SDS包含5个因子,其中快感缺乏因子临界值为6分,负性情绪因子临界值为4分,低自尊因子临界值为4分,低效感因子临界值为3分,人际问题因子临界值为3分。量表共包含20个题项,采用4级评分。得分越高,代表患者自评抑郁症状越严重。

1.2.3 精神病性体验量表(psychotic-like experiences,PLEs) 本研究使用自评量表筛查患者的精神病性体验,该量表改编自LAURENS等[9]于2007年所编制的版本。共包含5道题目,分别代表思维被洞悉感、关系妄想、被害妄想、幻听、自身感知觉综合障碍5种精神病性症状。本研究将回答“没有”取值0分,代表不存在该精神病性症状,回答“有”取值1分,代表存在该精神病性症状,总评分范围为0~5,评分越高表示精神病性体验越多。在本研究中,量表的内部一致性系数为0.54。

1.2.4 父母养育方式评价量表(egna minnen beträffande uppfostran,EMBU) 本研究中父母养育方式评价工具采用1993年我国学者岳冬梅等[10]修订的EMBU中文版,具有良好的信效度。该量表采用4级评分,其中父亲养育方式共58个条目,包含6个因子,分别为情感温暖、理解,惩罚、严厉,过分干涉,偏爱被试,拒绝、否认,过度保护。母亲养育方式共57个条目,包含5个因子,分别为情感温暖、理解,过分干涉、过度保护,拒绝、否认,惩罚、严厉,偏爱被试。

1.3 统计学方法

本研究使用SPSS 22.0统计学软件进行数据处理。计量资料使用均数±标准差()表示,计数资料使用[n(%)]表示,采用率和柱状图报告发生率。χ2检验比较伴0~2种或3~5种精神病性症状的患者抑郁各因子发生率的差异。独立样本t检验比较伴0~2种或3~5种精神病性症状的患者在父母养育方式各因子评分上的差异。非条件logistic回归方法预测精神病性症状数量的影响因素,检验水准α=0.05。P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般人口学资料

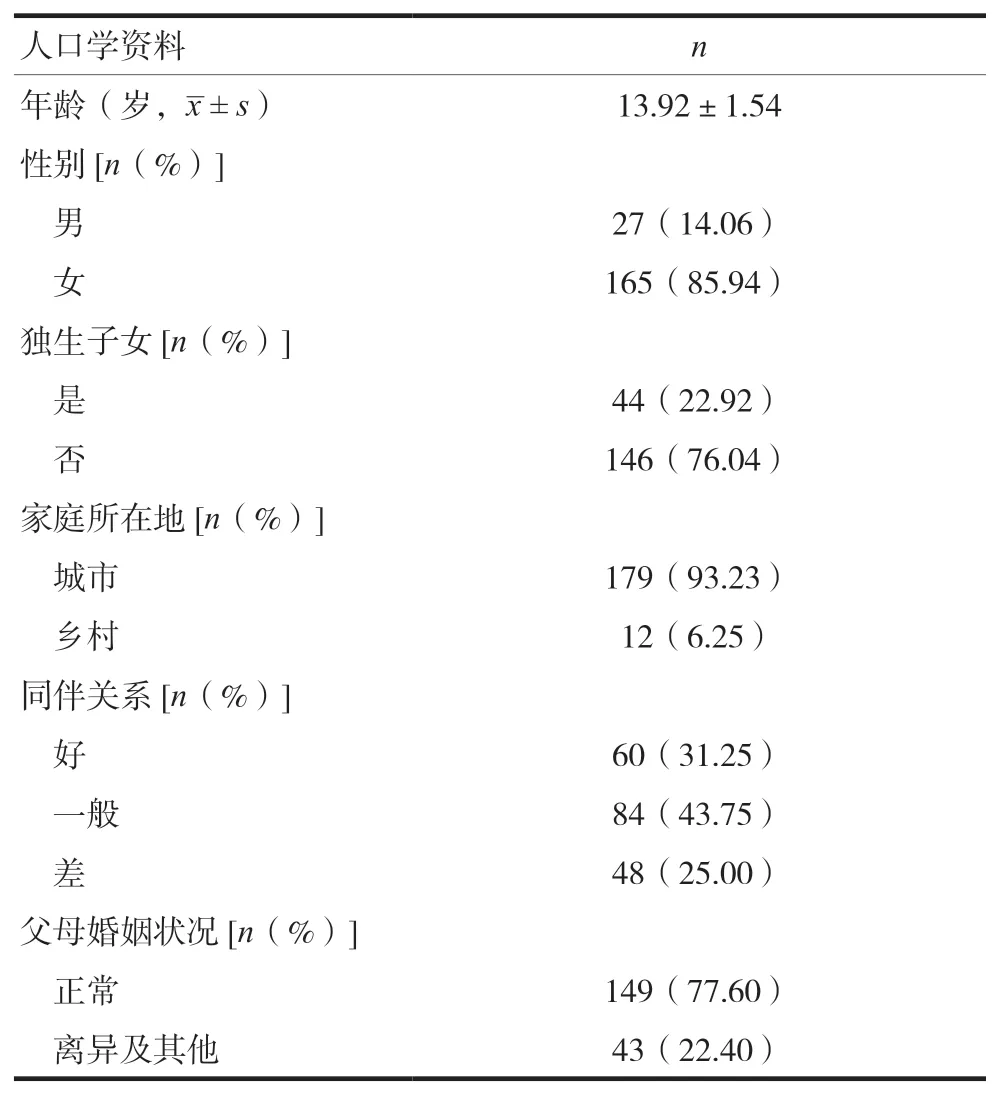

共纳入192例受试者,其中独生子女缺失数据2人(1.04%),家庭所在地缺失数据1人。见表1。

表1 一般人口学资料(n=192)

2.2 青少年抑郁障碍患者的抑郁因子数量与精神病性症状数量

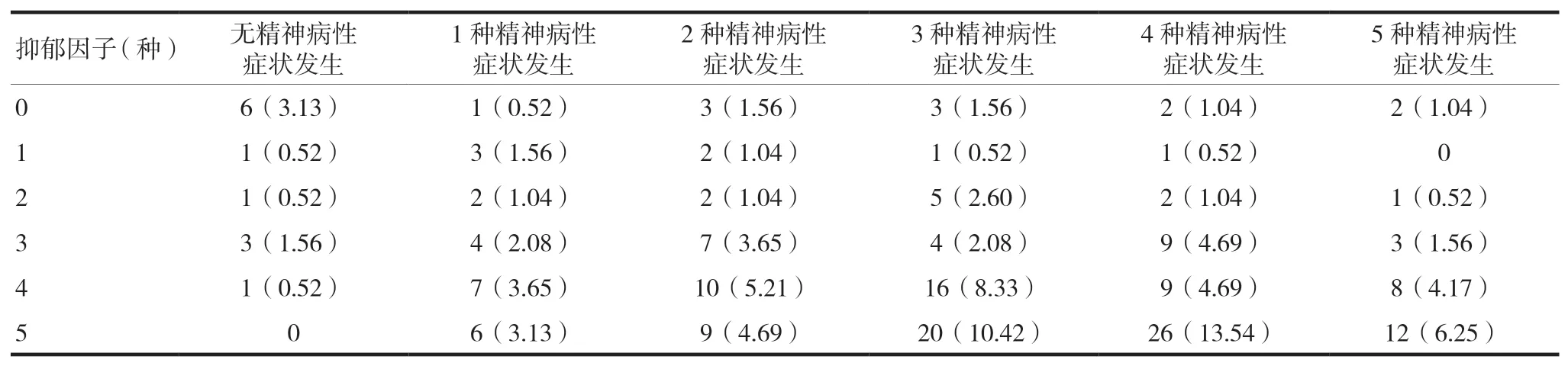

本研究报告至少伴有1种精神病性症状的青少年抑郁障碍患者为180例(93.75%),报告伴有5种精神病性症状的青少年抑郁障碍患者为26例(13.54%)。青少年抑郁障碍患者存在多种抑郁因子(≥2种),越倾向于伴随3~4种精神病性症状。见表2。

表2 青少年抑郁障碍患者的抑郁因子数量与精神病性症状数量[n(%)]

2.3 不同抑郁因子伴不同类型精神病性症状的发生率

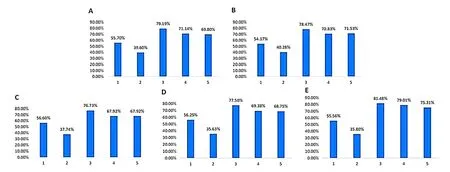

在5种抑郁因子中,均为伴有被害妄想的患者占比最多,伴有关系妄想的患者占比最少。见图1。

图1 不同抑郁因子伴不同类型精神病性症状的发生率

2.4 伴0~2种或3~5种精神病性症状的患者抑郁各因子和父母养育方式各因子分上的差异比较

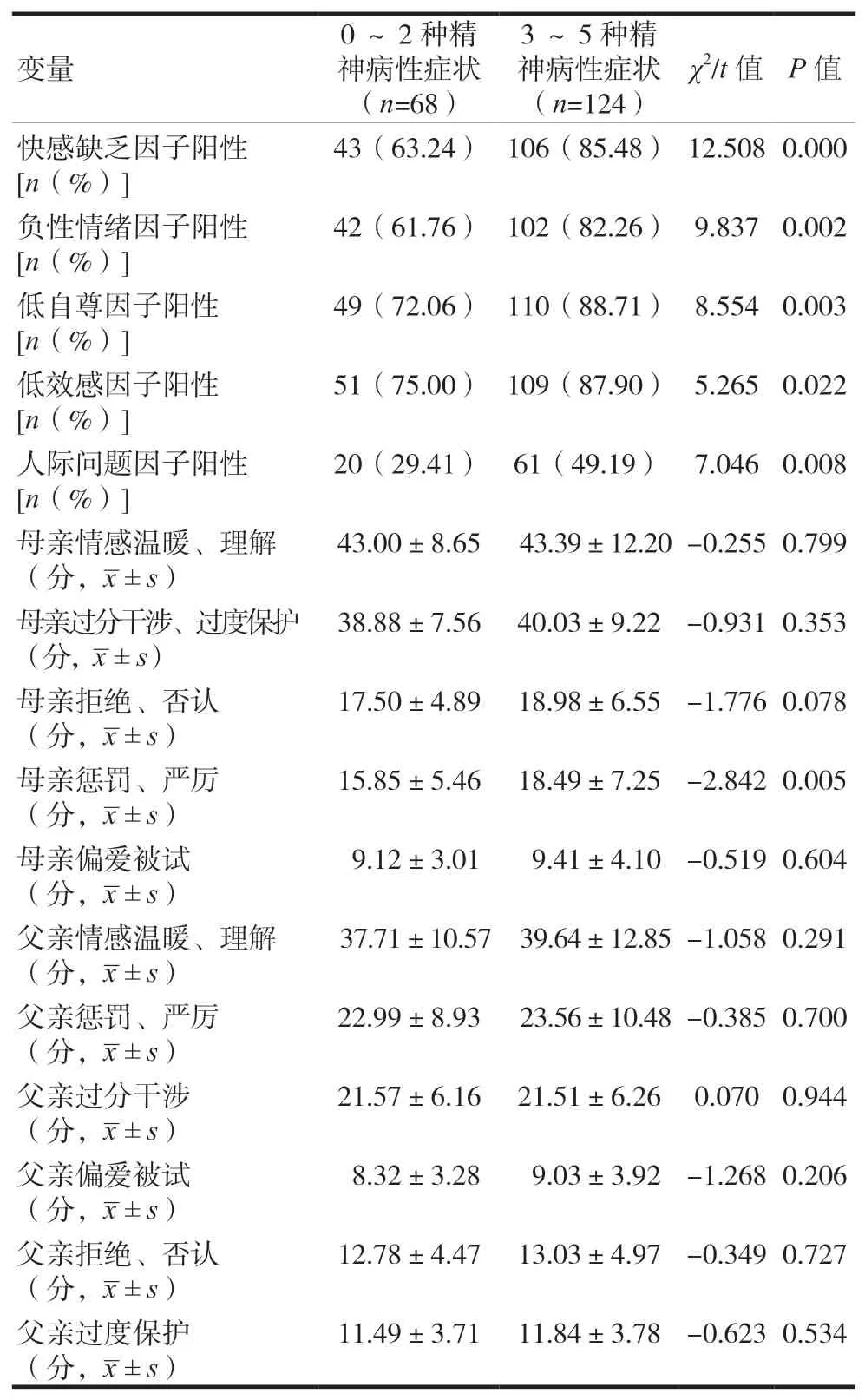

快感缺乏因子、负性情绪因子、低自尊因子、低效感因子、人际问题因子发生率在伴3~5种精神病性症状的患者中高于伴0~2种精神病性症状的患者,差异有统计学意义(P< 0.05)。母亲惩罚、严厉的养育方式在伴3~5种精神病性症状的患者中得分高于伴0~2种精神病性症状的患者,差异有统计学意义(P< 0.05)。其他父母养育方式各因子得分比较,差异均无统计学意义(P> 0.05)。见表3。

表3 伴0~2种或3~5种精神病性症状的患者抑郁各因子和父母养育方式各因子评分上的差异比较

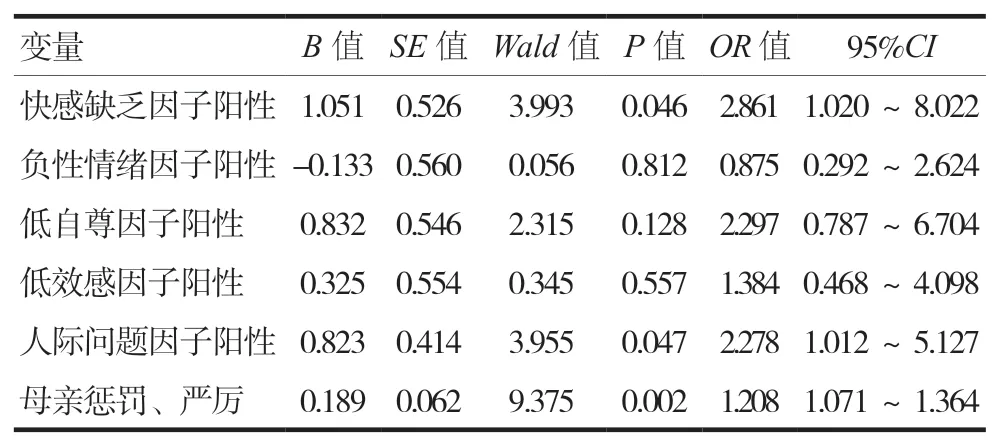

2.5 非条件logistic回归预测精神病性症状数量的影响因素分析

在非条件logistic回归中,以精神病性症状数量(0~2种精神病性症状定义为“0”,3~5种精神病性症状定义为“1”)为因变量。自变量纳入上述单因素分析有统计学意义的因子,有实际临床意义的父母养育方式因子也纳入回归方程中,以抑郁自评量表的5个因子(快感缺乏、负性情绪、低自尊、低效感以及人际问题)及父母养育方式评价量表各因子(父亲6个因子、母亲5个因子)为自变量。快感缺乏因子阳性(OR=2.861,P< 0.05)、人际问题因子阳性(OR=2.278,P< 0.05)和母亲惩罚、严厉的养育方式(OR=1.208,P< 0.05)正向预测3~5种精神病性症状,其他自变量差异均无统计学意义(P> 0.05)。因此快感缺乏因子、人际问题因子与母亲惩罚、严厉的养育方式可能为青少年抑郁障碍患者伴多种精神病性症状的危险因素。见表4。

表4 非条件logistic回归预测精神病性症状数量的影响因素分析

3 讨论

3.1 住院青少年抑郁障碍患者精神病性症状发生率

本研究中至少伴有1种精神病性症状的住院青少年抑郁障碍患者比例为93.75%,这与之前的研究有很大的不同,我国一项多中心研究报告抑郁症患者伴精神病性症状的比例为13.3%[5],研究结果的不同可能是由于精神病性症状在青少年期比成年期更常见[11],且本研究被试均为住院患者,临床症状更加严重,不同的诊断标准和对精神病性症状的不同界定也造成了与既往研究的差异。本研究对精神病性症状独立测量,避免因根据抑郁障碍严重程度对精神病性症状分组而使二者间关系受到干扰。

3.2 住院青少年抑郁障碍患者抑郁因子与精神病性症状的关系

研究结果表明,青少年抑郁障碍患者存在多种抑郁因子(≥2种),越倾向于伴随3~4种精神病性症状,即患者存在多种抑郁因子,越倾向于伴随多种精神病性症状,这间接表明抑郁障碍的严重程度影响精神病性症状的发生。既往也有类似研究,如英国一项研究表明,精神病性症状发作次数与抑郁症状严重程度呈正相关[12]。本研究发现,在快感缺乏、负性情绪等5种抑郁因子中,均为伴有被害妄想症状的患者占比最多,这也与既往的研究结果一致[13-14]。Vorontsova等[13]认为,被害妄想与重度抑郁障碍有相似的认知特征,包括消极的自我图式信念、经验性回避和反刍思维。Freeman等[15]提出的被害妄想认知模型认为,消极的情绪状态可能会增加随后经历被害观念的可能性。未来的研究应更多地关注纵向研究,通过针对抑郁障碍的不良认知,间接地解决被害观念,即减少或改善青少年抑郁障碍的不良认知可能会减少后期的精神病性体验,改善患者的临床结局。

3.3 住院青少年抑郁障碍患者伴多种精神病性症状的危险因素

由于精神病性经历可能在精神病性障碍发病前数年出现,因此识别精神病性经历的前期风险因素将有助于早期识别有精神病性经历风险的人群,防止疾病进一步发展[16]。本研究logistic回归分析结果显示,快感缺乏因子、人际问题因子为多种精神病性症状的危险因素。既往也有类似研究,一项对137例首发精神病患者的纵向研究表明,快感缺乏与精神病的早期阶段有关,其严重程度与功能恶化和生活质量差相关[17]。SULLIVAN等[16]研究表明,7岁和11岁时存在较高水平同伴问题的儿童发生精神病性经历的风险更大,表明儿童中后期的人际问题可能是精神病性障碍发生的重要风险因素。

儿童期的异常父母养育方式可能导致青少年低自尊和相关的认知功能障碍,并间接地导致日后抑郁障碍的发展[18],而亲子关系的质量也可能与儿童随后出现的精神疾病相关[19]。本研究结果表明,母亲惩罚、严厉的养育方式正向预测多种精神病性症状,这与既往的研究类似,Mansueto等[20]研究表明,母亲冷漠、虐待和过度控制与阳性精神病症状相关,这可能是因粗暴的养育方式导致了儿童期创伤,进而增加了发生精神病性症状的风险[21]。将精神病性症状与父母养育方式相结合,可以提高我们对青少年早期抑郁障碍发展的理解,从而预防青少年抑郁症状进一步加重。

3.4 局限性

①本研究的数据是横断面的,无法明确变量间的因果关系,快感缺乏因子、人际问题因子和母亲惩罚、严厉的养育方式对精神病性症状的影响机制有待进一步研究;②由于本研究依赖于受试者自我报告的数据,可能存在导致对心理疾病及其相关因素过度报告或报告不足的偏倚,与以往一些研究中使用的专业结构化临床访谈相比,后者信息质量更为可靠;③本研究被试均为抑郁障碍患者,对父母养育方式的回顾性评估可能因其负性情绪而有所偏颇。

综上所述,在住院青少年抑郁障碍患者中普遍存在精神病性症状,患者存在多种抑郁因子,越倾向于伴随多种精神病性症状,快感缺乏因子、人际问题因子和母亲惩罚、严厉的养育方式是多种精神病性症状发生的危险因素。研究结果初步表明,可以对青少年抑郁障碍患者特定的抑郁因子和不良养育方式及时干预,尽量减少青少年期精神病性症状的发生。