基于CiteSpace知识图谱探讨针灸治疗便秘研究的可视化分析

2022-09-18马家福陈朝明施大中刘新铭

马家福 陈朝明 柳 璇 郭 盼 施大中 黄 琛 刘新铭

南京中医药大学附属南京中医院,江苏南京 210001

便秘(constipation)是由于肠道传导功能失司导致的以排便次数减少、大便干结难下、便而不爽,或排便时间延长、长时间无便意为主症的临床多发病[1-2]。若便秘症状持续半年以上,则称之为慢性功能性便秘[3-4]。据《便秘外科诊治指南》[5],将便秘分为结肠慢传输型、出口梗阻型和混合型3类。该病多见于老年人和妇女,据调查,普通人群发病率为8.2%,而老年人的发病率高达18.1%[6]。随着人口老龄化不断加剧,便秘的发病率与日俱增[7-8]。

针灸作为我国传统文化的瑰宝,具有个体化选穴、肠道良性双向调节等特点,对不同类型的便秘,均具有显著的临床疗效[9]。不同针灸疗法联合治疗复杂性便秘已经成为该领域的研究热点之一[10-13]。但由于该领域文献脉络分析较少,因此如何对相关文献进行梳理,并直观地展现其发展脉络、研究热点及前沿趋势,为临床及科研人员提供借鉴,是目前亟须解决的问题。CiteSpace软件属于科学计量范畴,具有知识导航作用[14],主要通过数据挖掘、信息分析、科学计算和图形设计,从而揭示相关学科领域的研究动态,被研究者广泛用于分析研究热点及趋势[15-19]。本研究利用CiteSpace软件对针灸治疗便秘的相关研究文献进行可视化分析,以便于研究者迅速、准确地把握该领域的研究热点及趋势,为后续的深入研究提供相关借鉴。

1 资料与方法

1.1 数据来源

以CNKI、维普、万方、PubMed等数据库,检索式为“便秘and针灸”or“便秘and电针”or“便秘and针刺”or“constipation and acupuncture”or“constipation and electroacupuncture”,时间限制为1960年1月1日至2022年1月31日。

1.2 研究方法

1.2.1 数据转换 将符合要求的文献导入CiteSpace 5.8.R3,设置参数:时间分区为1960—2022年,分区法选用1年分区法,节点分别选取:关键词、研究机构、作者。阈值Top N=50。

1.2.2 可视化分析 将符合要求的文献数据导入CiteSpace 5.8.R3软件,分析并绘制相关主题知识图谱,并对发文作者、研究机构、关键词等主题进行可视化分析。

2 结果

2.1 发文量分析

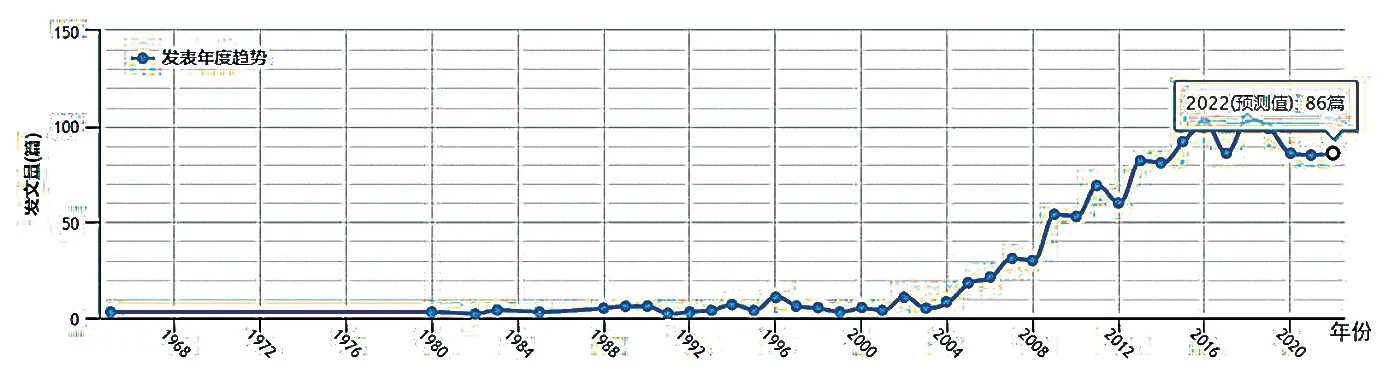

针灸治疗便秘的研究热度可用论文发表数量来体现[20]。对检索出的1282篇文献详细阅读、筛选,最终纳入584篇。通过年发文量趋势可知,2000年以前,年发文量保持相对平稳状态。2001年以后,年发文量显著上升,经历了2010、2014和2016年3个发文高峰以后,年发文量仍保持较高水平,见图1。

图1 针灸治疗便秘年度发文量情况

2.2 引证文献总体趋势分析

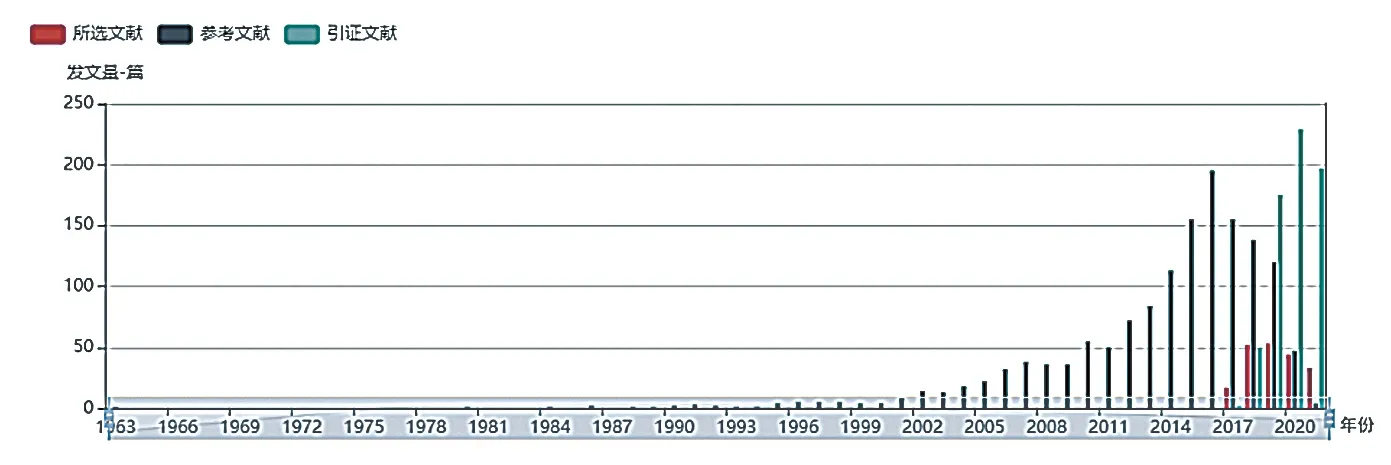

该领域引证文献自2017年起逐年增高,结合发文量整体观察显示,经过前期的大量临床研究,为后期的研究奠定了一定的理论基础,相关的临床研究理论及成果得到了广泛应用和发展。2016年以后,虽然参考文献数量有所下降,但引证文献数量仍保持较高水平,见图2。

图2 针灸治疗便秘相关文献总体趋势

2.3 研究作者分析

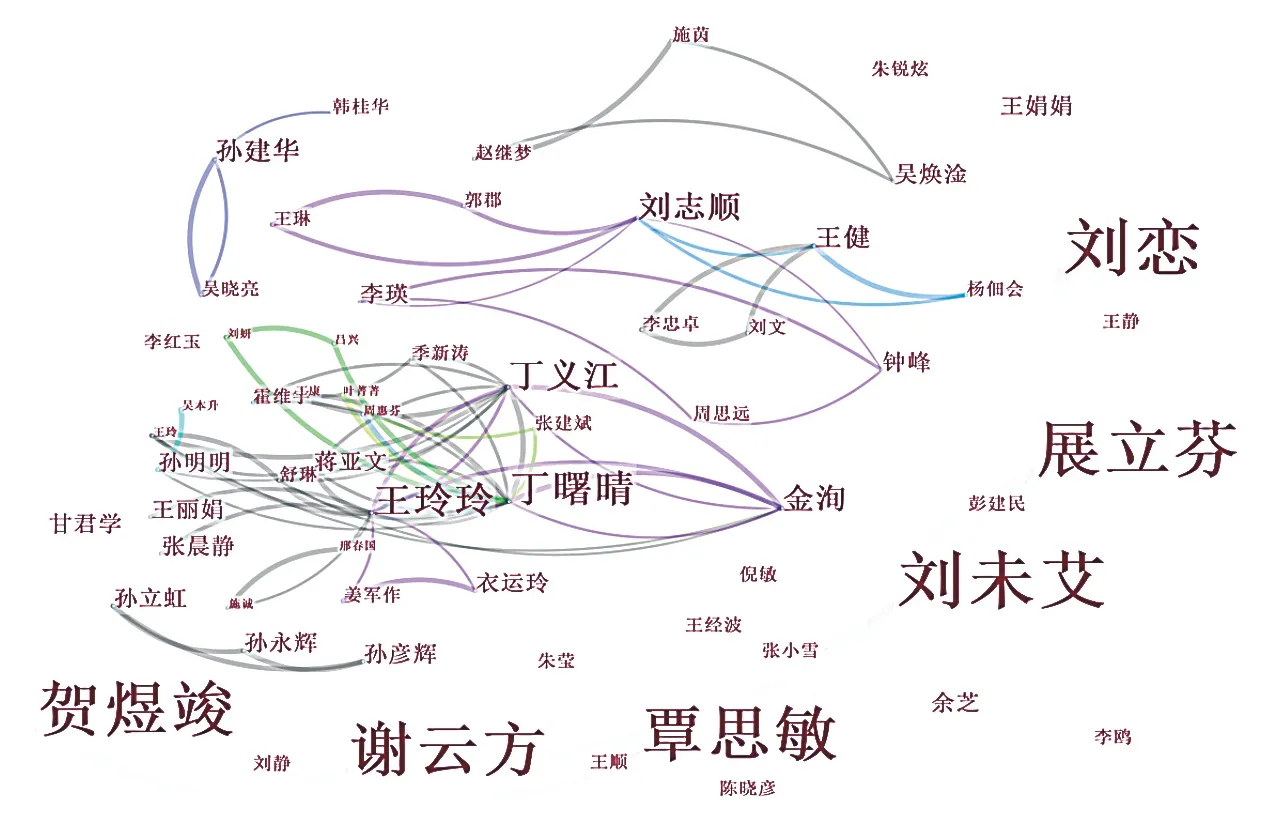

依据被引频次对相关作者进行排名。前3位作者依次为刘恋(63次)、刘未艾(63次)、展立芬(56次)。对发文作者合作网络进行分析可知,作者合作网络存在多个子网络,说明该领域相关研究团队较多。其中以王玲玲为代表的团队处于核心地位,并与其他团队有广泛的合作。孙建华、孙立虹、吴焕淦、王建等只在团队内部形成了小范围的合作关系,团队间的合作与交流较少,见图3。

图3 高频作者图谱

2.4 研究机构分析

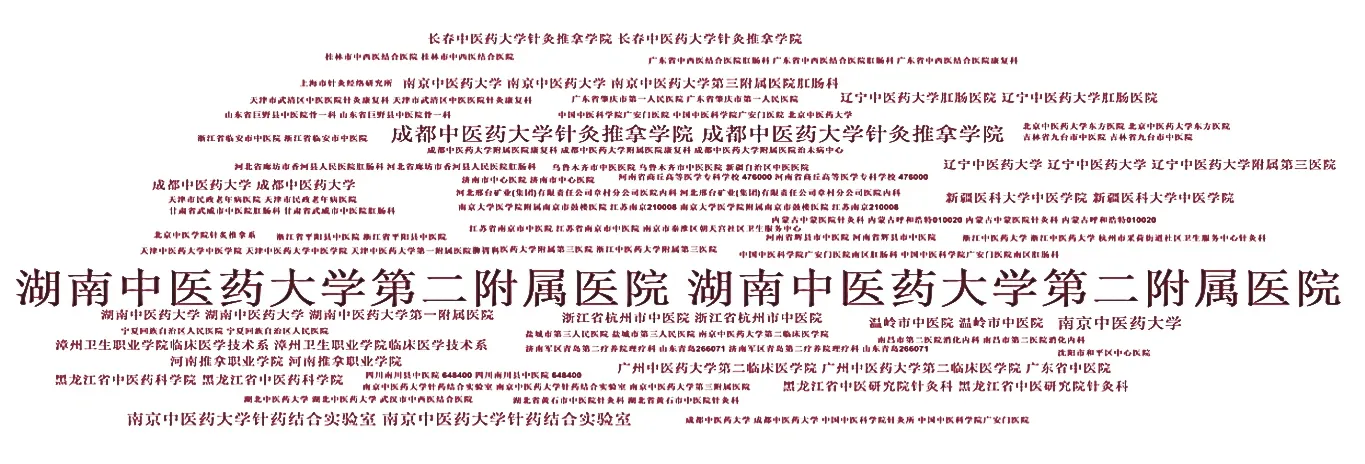

发文机构主要集中于全国各中医药大学、中医院等机构。频次从高到低前5名依次为:湖南中医药大学第二附属医院、成都中医药大学针灸推拿学院、南京中医药大学针药结合实验室、南京中医药大学、广州中医药大学第二临床医学院。该领域研究的高产机构以湖南中医药大学第二附属医院为代表,同时该机构与成都中医药大学针灸推拿学院的辐射带动作用较为突出。通过图3~4可看出,各研究机构之间合作及协同关系较少,并且缺乏多中心研究。

图4 高频机构图谱

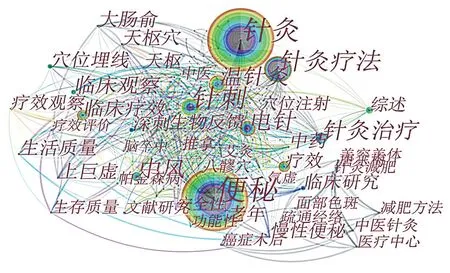

2.5 关键词聚类分析

关键词聚类分析结果显示,排名前10位的关键词分别为针灸(203次)、便秘(182次)、针灸疗法(112次)、调枢通胃(55次)、温针灸(48次)、针刺(44次)、电针(35次)、针灸治疗(33次)、中风(30次)、临床疗效(23次)。见图5。关键词聚类图谱中可见部分聚类重叠,提示聚类间联系紧密,这表明针灸治疗便秘的主题较为集中。中心性值是连接作用大小的度量,中心性值越大,说明在各节点之间的联系越密切,若中心性值≥0.1,则其被认为是该网络的重要节点[21]。

图5 关键词聚类图谱

关键词可视化分析结果显示:①病名。便秘与中风两个关键词中心性值分别为0.70、0.14,说明当前针灸治疗便秘的相关研究,已经从单病种的疗效观察拓展到针灸对于复杂性便秘(如中风后便秘、骨折术后便秘)的临床研究中。②治疗方式。针灸、普通针刺、温针灸及电针等关键词的中心性值分别为0.47、0.28、0.16和0.11,表明以电针、经皮电刺激为代表的多种新技术普遍应用于临床。③临床选穴。中心性值最高为大肠俞,其次为天枢穴,分别为0.08、0.05,这体现大肠俞、天枢穴在针灸治疗便秘临床选穴中的重要性。

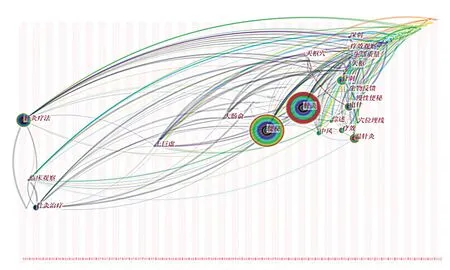

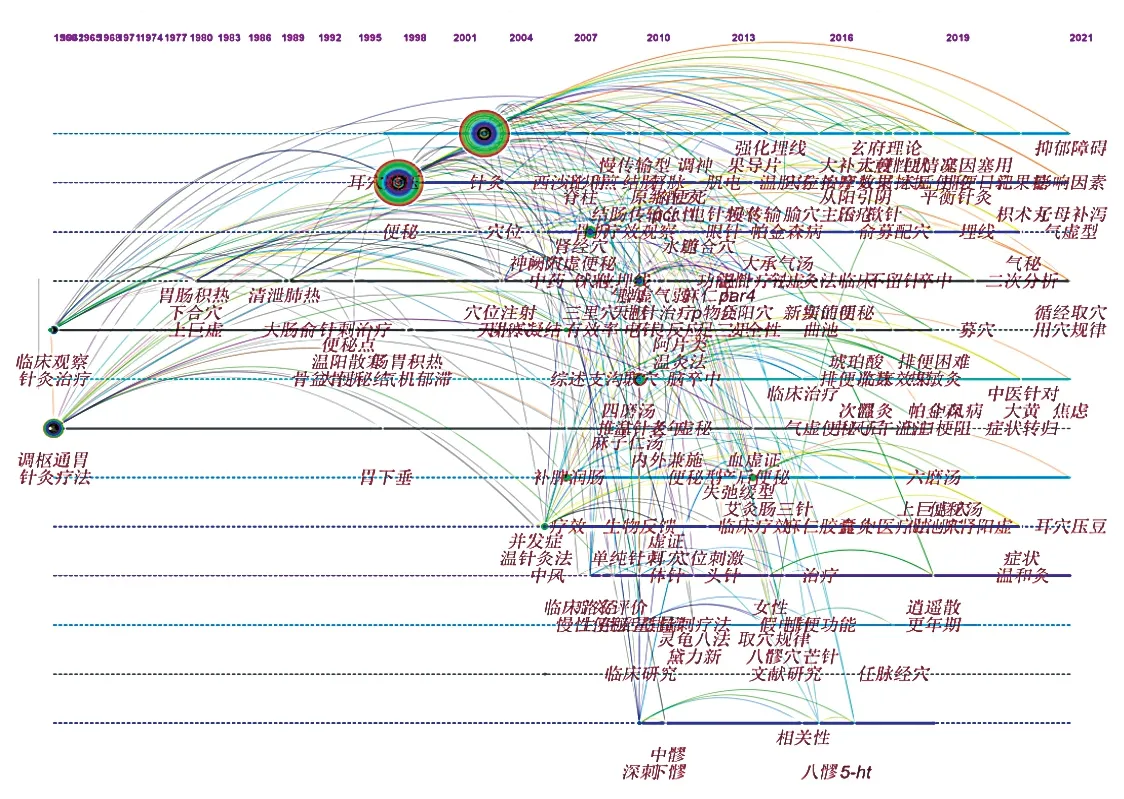

2.6 关键词时间线图及时区图分析

对关键词进行时间曲线视图及时区视图可视化分析。图6中以聚类词为Y轴,关键词所在年份为X轴。设置时间切片为1年得出图7。两图体现了各聚类中关键词的发展情况,通过对关键词聚类图的分析,不仅可以挖掘该领域的研究热点,而且可以归纳出该领域研究的核心内容及研究趋势[22-24]。由图6可知,在2010年以前,针灸治疗便秘研究的主要方向为针灸治疗单纯便秘;从2012年开始,研究方向逐渐拓展为针灸对于复杂性便秘(如中风后便秘、帕金森病伴便秘、骨折患者术后便秘)的个体化临床研究。

图6 关键词时间线

图7 关键词时区图

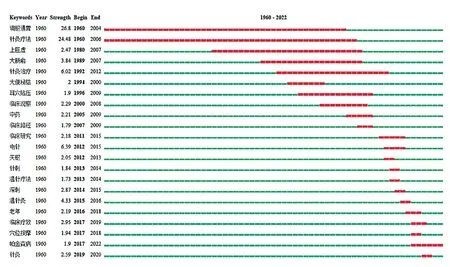

2.7 发展趋势

突现词可大致判断该领域的研究热点及研究的核心内容,从而预测研究趋势[25]。前8位爆发关键词分别为:调枢通胃、针灸疗法、上巨虚、大肠俞、针灸治疗、大便秘结、耳穴贴压、临床观察,最近的爆发关键词为“帕金森病”。表明2004年以前该领域侧重于普通针灸疗法及“调枢通胃”等针灸理论的研究;2005年以后,针药结合成为了新的研究趋势;2012—2015年,电针等新技术成为该领域新的研究手段;2017年至今,随着研究内容的逐年深入,针灸干预帕金森病伴便秘、中风后便秘等研究热点逐渐凸显,并有望成为引领本领域的主要研究热点。见图8。

图8 关键词突显检测图谱

3 讨论

本研究通过分析可知,近年来针灸治疗便秘研究领域发文量及引证文献逐年增高,研究人员以王玲玲为代表,高产机构以湖南中医药大学第二附属医院和成都中医药大学针灸推拿学院为主,但各研究者、机构、地域间缺乏合作。后续研究中应加强学术交流及合作,充分发挥针灸疗法的独特优势,尽快开展多中心研究,推动本领域的快速发展。从关键词的聚类图谱来看,目前该领域的研究方向主要包括:①个体化针灸联合治疗方案对中风后便秘的临床疗效观察;②多种针灸疗法防治帕金森病伴便秘;③针灸治疗便秘的文献研究;④针药结合、脐贴等多种疗法防治骨折术后便秘。“帕金森病”“中风”等作为近几年爆发的高频关键词,说明有关针灸治疗中风后便秘、帕金森病伴便秘的临床研究,已成为该领域的研究热点。

展立芬等[26]认为中焦枢机失调、传导之腑气机不通是脑卒中后便秘的主要病因,提倡“调枢通胃”作为治疗大法,为针灸治疗中风后便秘提供了新的思路与方法。帕金森病伴便秘发病率在国内高达50%,便秘症状在帕金森病早中晚期均可出现[27]。曾奇等[28]发现该病可能与服用抗帕金森病药物等因素有关,针灸治疗可明显改善本类患者的便秘症状和精神状态;刘爱国等[29]通过研究发现,对帕金森病便秘患者进行针灸干预后,患者的肛门直肠动力学得到显著改善;李亚楠等[30]的研究推测帕金森病伴便秘的原因可能为肠道蛋白质α-突触核蛋白(α-syn)聚集、肠道乙酰胆碱转移酶(ChAT)、辅助性T细胞(TH)表达减少、神经元型一氧化氮合酶(nNOS)表达量增多,并通过电针刺激帕金森病伴便秘小鼠风府、太冲、足三里,可显著减少α-syn聚集,调控ChAT、TH、nNOS表达,增强小鼠肠蠕动能力,从而有效改善模型小鼠的便秘症状。由此可见,针灸治疗不同疾病伴随便秘症状(如中风后便秘、帕金森病伴便秘)将成为未来的主要研究方向。

本研究存在的局限性:①缺乏高质量、大样本、多中心的临床研究;②文献检索不全或有遗漏,并不能完全客观、准确地反映该领域的发展趋势;③文献量较大,手动过滤不免存在纰漏。希望在后续的研究中,研究者们能依靠规范、严谨的文献梳理流程,利用CiteSpace软件对该领域的相关研究做出更深层次的可视化分析,为临床研究提供更高质量的服务。