脊髓电刺激术治疗遗传性脊髓小脑性共济失调1例报道并文献复习

2022-08-28孙荣辉管江衡徐国政马廉亭

孙荣辉 宋 健 管江衡 徐国政 马廉亭

遗传性脊髓小脑性共济失调(spinocerebellar ataxia,SCA)是所有共济失调中最常见的一种。其发病机制尚不清楚,病变主要累及小脑,但脊髓及颅神经也可受累。其遗传方式为常染色体显性遗传,男女发病率无明显差异。目前,SCA 尚无有效的治疗方法。2021 年7 月应用脊髓电刺激术(spinal cord stimulation,SCS)治疗遗传性SCA-6 型1 例,取得良好的疗效,现结合文献报道如下。

1 病例资料

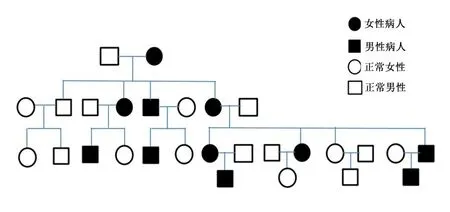

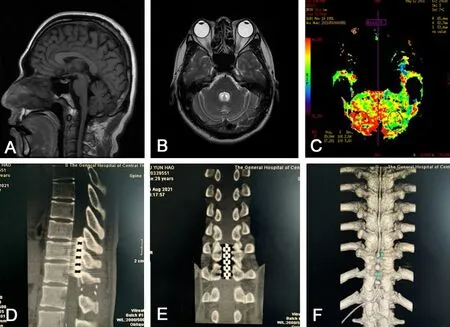

29岁男性,因行走不稳、平衡差、易摔跤伴言语不清、饮水呛咳1 年、明显加重2 个月于2021 年7 月22日入院。入院体格检查:步态异常(站立不稳,步态蹒跚,呈“醉酒步态”);平衡障碍(闭目难立征阳性、跟膝胫试验阳性);构音障碍(言语含糊不清;咽反射减退:饮水进食呛咳)。入院后头颅MRI平扫检查示小脑萎缩(图1A、1B);MRI 灌注成像示双侧小脑半球灌注下降,左侧较右侧显著(图1C)。经详细询问病史,发现病人家族有该疾病遗传史,考虑为遗传性共济失调,系常染色体显性遗传模式(图2),经对病人及其父亲行基因检测对比发现均为CACNA1A

基因杂合,结合病人症状、MRI表现及基因检测结果最终确诊为遗传性SCA-6型。

图2 本文遗传性脊髓小脑性共济失调病例疾病遗传家系图,为常染色体显性遗传方式

给予康复理疗及药物对症治疗,未见明显疗效,病情仍持续进展。结合文献报道的相关治疗经验,并经过充分的讨论,决定选择SCS治疗,以改善病人共济失调步态及平衡障碍。经与病人及家属充分沟通并经医院伦理委员会同意后,行胸段脊髓电刺激+IPG 刺激器一期置入术。手术过程:胸背部T水平逐层切开皮肤、肌肉,显露T棘突;在T椎板上咬开宽约1 cm骨窗,显露硬脊膜;将medtronic656电极置入T硬膜外间隙,连接体外刺激器;刺激后,见双侧下肢肌电诱发对称,显示电极位于生理中线处,将电极出硬膜处采用船锚法固定;通过皮下隧道将电极延长线置入右侧腰部皮下,连接刺激电极线后,将刺激器置入右腰部皮肤囊袋内。

术后复查胸椎CT 并三维重建示电极位置满意(图1D~F),术后2周开机行电刺激,制定个体化调控方案,分侧设置不同刺激触点及参数。术后1个月,开机状态下,病人步态不稳及平衡障碍较术前改善,Tinetti 步态与平衡试验量表评分较术前明显提高。后期,根据病人症状调整电刺激参数,并辅以康复功能训练。术后7个月,Tinetti步态与平衡试验量表评分由术前14 分提升到24 分;Barthel 指数由40 分提升至80 分。术后1 年,Tinetti 步态与平衡试验量表评分达到25分,Barthel指数提升至85分。

图1 遗传性脊髓小脑性共济失调髓电刺激术治疗前后影像表现

2 讨论

2.1 遗传性SCA 的病理生理机制及诊断 随着对共济失调发病机制的研究深入,发现小脑在连接大脑皮层、脑干和脊髓的主要传导通路中发挥关键作用。小脑性共济失调表现为步态、躯干、四肢和语言障碍。小脑性共济失调步态的特征是不协调、姿势控制不佳、步幅长度可变性增加以及宽支撑底座和弯曲的躯干位置,这与辨距不良和轮替运动障碍有关,病人无深感觉及前庭功能障碍。遗传性共济失调占神经遗传病的10%~15%,遗传性SCA是遗传性共济失调的一种重要类型,多为常染色体显性遗传,具有高度遗传异质性和临床变异性。

SCA 主要表现为小脑性共济失调,可伴有构音障碍、震颤、锥体束征以及痴呆等。SCA的首发症状多为行走不稳,逐渐出现言语欠清、饮水和进食呛咳。由于表现为小脑性共济失调的神经系统疾病有很多种,存在误诊可能。因此,首先要排除其他获得性共济失调,如颅脑损伤、感染等,还要与其他遗传性共济失调(遗传性痉挛性截瘫复杂型),及非遗传性共济失调(多系统萎缩、散发性成年起病型共济失调、橄榄桥小脑萎缩)进行鉴别诊断。

目前,SCA 有40多种亚型,除小脑共济失调外,由于致病基因不同,各亚型的临床特征也不尽相同,而且同一家族中不同病人变异很大,需依靠基因检测进行确诊及分型。与其他亚型相比,CACNA1A

基因是唯一一个已知的可导致SCA-6 型的基因。SCA-6 型病人CACNA1A

基因出现异常的CAG 三核苷酸重复扩增,包含19~33个CAG重复。由于SCA-6 型在所有SCA 亚型中发病最晚,所以在成年发病的散发性共济失调病人发现的基因变异中导致SCA的基因(CACNA1A

)变异最多。本文病例主要症状为小脑性共济失调,结合家族遗传病史,系遗传性共济失调,且为常染色体显性遗传方式,影像学检查发现小脑萎缩,因此考虑SCA。经对病人和其父亲行基因检测对比发现,均为CACNA1A

基因杂合。因此,结合病人症状、MRI表现及基因检测结果最终确诊为遗传性SCA-6型。2.2 治疗方法的选择 遗传性SCA 病人在生理和心理上都受到极大的影响,步态和平衡障碍导致病人在日常行动中跌倒风险显著增加,严重影响日常生活,致残风险极高。这些病人往往在发病后逐渐丧失正常生活能力。目前,药物、康复治疗等常规治疗手段,效果甚微。文献报道,共济失调步态的治疗方法包括SCS、经颅磁刺激、经颅电刺激等,但是这些治疗方法的疗效,尚无统一的结论。所以,在发生严重不可逆性神经退行性变之前,对共济失调障碍进行有效的干预治疗是未来研究的方向。

以往,SCS主要被应用于治疗疼痛、微小意识状态促醒等。近年来,SCS的适用范围逐渐拓宽,开始用于改善帕金森病病人的冻结步态。目前,SCS 治疗共济失调步态病人的经验较少,而且,靶点位置的选择,尚无统一意见,通常将靶点选择在胸段或颈段硬脊膜外。对于SCS 的作用机制及程控参数,尚处于探讨阶段。Sidiropoulos 等报道SCS 治疗SCA-7型,其电极放置在T硬膜外节段,术后病人步态及共济平衡障碍症状改善。Samotus等报道SCS治疗进行性核上型麻痹,术后病人的冻结和步态障碍明显改善。本文病例的电极放在T硬脊膜外生理中线处,术后病人的步态及平衡障碍明显改善,取得显著的疗效。

2.3 SCS 的治疗机制及可能应用前景 目前,关于SCS 的作用机制,有多种假说:①脊髓有神经元池,位于背角外侧的运动带(脊髓小脑腹侧束与背侧束),对其进行电刺激,可以启动类似步态的运动;②调节后柱的本体感觉传入,激活上行通路,改善运动协调,阻断皮质-基底神经节-丘脑环路的异常β震荡,重建脊髓运动网络,恢复运动功能,促进神经营养因子分泌,缓解强直痉挛发作等。目前,SCS电极靶点的位置,尚无统一的方案,研究数据多来源于脊髓损伤的动物模型,多数研究认为对于人类来说可能定位于高段腰髓水平。在刺激参数调控方面,通常认为改善步态和平衡障碍症状的有效刺激频率在25~50 Hz。也有研究认为可选择高频短脉宽刺激(300 Hz/90 μs),或选择低频刺激(30~60 Hz/300~400 μs);刺激模式可选择爆发性刺激或强制性刺激。

我们长期开展SCS并积累了丰富的经验。在国外相关研究将SCS用于改善冻结和步态障碍病人症状的理论基础之上,经过充分的论证,创新地将SCS用于治疗遗传性SCA-6 型病人,以改善步态障碍症状,取得了显著的疗效,术后1个月即可观察到病人步态不稳及平衡障碍改善;术后7个月,步态障碍及平衡失调症状均明显改善,Tinetti 步态与平衡试验量表评分明显提高;术后1年,病人已可基本生活自理,准备逐步回归到工作岗位中。

2.4 SCS的技术难点 我们设置的靶点是T硬膜外间隙,其技术难点是要将电极放置于生理中线。术中测试发现,当电极位于解剖中线时,体外刺激后,双下肢反应不一致。在术中电生理技术监测下调整电极位置,直至术中刺激示双下肢覆盖满意、双侧下肢肌电诱发对称,显示电极位于生理中线。

2.5 不足之处及展望 我们探索性地将SCS应用于治疗SCA病人,以改善步态及平衡障碍,疗效显著。这为步态障碍病人提供了一种可能改善其症状的有效治疗方式。由于目前国内尚无相关报道,这方面的经验尚少,需进一步开展多中心的临床随机对照研究,验证SCS在治疗步态障碍中的疗效,并探索最佳靶点位置、刺激参数等,以更好地帮助共济失调病人改善症状。