穴位埋线治疗重度非酒精性脂肪肝患者的临床疗效观察

2022-08-19谢文强福建中医药大学附属三明市中西医结合医院福建三明365001

★ 谢文强(福建中医药大学附属三明市中西医结合医院 福建 三明 365001)

随着生活节奏加快,越来越多的人出现不良生活习惯,脂肪肝发病率逐渐上升[1],在我国随着乙肝疫苗的接种,本病将成为第一大肝病。然而其病机复杂,多与代谢相关,病理特征为弥漫性肝细胞脂肪变及脂质贮积[2]。非酒精性脂肪肝药物疗效尚不理想,且可能产生副作用,因此研究中医对脂肪肝的治疗成为当下主要任务,其中使用针灸方法的人颇多,然而使用普通针灸治疗,要求每周多次就诊治疗,消耗较多时间、人力及物力;而选取对应穴位,使用埋线治疗,注入可吸收线,可收长期疗效,同时明显节约了时间、人力及物力。本研究采用埋线治疗方法,取得满意疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取符合纳入标准[3]的2018年11月1日—2020年5月1日三明市中西医结合医院重度非酒精性脂肪肝100例患者,分为对照组及观察组,每组各50例,所有患者均对本研究知情同意并签署知情同意书。其中对照组中男26例,女24例;年龄21~52岁;病程10个月~5年。观察组中男27例,女23例;年龄20~51岁;病程1~6年。两组性别、年龄、病程等一般资料比较,具有可比性(P>0.05)。

1.2 诊断标准

据2017年中华中医药学会脾胃病分会“非酒精性脂肪性肝病中医诊疗专家共识意见”[3]诊断标准:(1)存在易患因素,如高血脂、2型糖尿病、肥胖等;(2)无病毒性、药物性及自身免疫性因素等;(3)排除酒精性肝病;(4)转氨酶水平可有增高小于5倍正常值上限;(5)肝组织弹性检测(fibroscan)示CAP>292 DB/M且E值<7.2 Kpa;(6)存在影像学的诊断依据,具有以上1~6项可诊断。

1.3 纳入及排除标准

1.3.1 纳入标准门诊及住院患者,符合上述诊断标准;年龄20~52岁;明确诊断重度非酒精性脂肪肝且不存在肝纤维化及肝硬化;ALT及AST介于50~100 U/L之间;自愿加入本实验并签署知情同意者。

1.3.2 排除标准(1)病毒性、自身免疫性和药物性肝炎等所致肝病或有其他严重疾病或精神病患者;(2)肝组织弹性检测(fibroscan)示CAP<292 DB/M且E值>7.2 Kpa;(3)ALT及AST不在50~100 U/L之间;(4)血小板计数<80×109/L;(5)3个月内进行过减肥相关临床试验者;(6)怀孕、哺乳期、月经期或雌激素避孕者;(7)存在过敏体质特别对蛋白类过敏者;(8)已知对试验药品过敏者。

1.4 脱落标准及安全性

自愿放弃试验者;对药物或羊肠线出现过敏者;未遵医嘱调整饮食生活习惯者予脱落。试验过程中未出现脱落情况。试验过程安全。

1.5 方法

两组患者均予基础治疗,给予同样的饮食生活方案。对照组口服二甲双胍缓释片0.5 g,每日1次;观察组在对照组治疗基础上,配合穴位埋线,时间为7 d 1次,若线体吸收缓慢可适当延长埋线天数。观察组埋线取穴:肝俞穴、脾俞穴、中脘穴、天枢穴、足三里穴为基础。肝郁脾虚者加章门穴,湿浊内停者加丰隆穴。患者仰卧位暴露中脘、天枢等穴位,常规消毒处理后,操作者一手紧绷皮肤,另一手持针稍斜皮肤刺入穴内,根据穴位浅深相应调整,逐渐进针至肌层,患者出现酸麻胀感,操作者推动针头将针芯连及线体注入相应穴位,再把针头退出皮肤,检查未见外露线头,使用创可贴覆盖局部。患者俯卧,取穴肝俞、脾俞等穴位,操作同上,保持与皮肤呈45°进针,斜刺脊柱方向。最后暴露患者足三里等下肢穴位,快速垂直皮肤刺入穴内。埋线当天不洗浴,同时给予药物口服。两组均治疗12周后评定效果。

1.6 观察指标

两组均于治疗前后观察体重、血清ALT、AST、CHOL、TG及肝组织弹性情况。

1.7 效果判断标准

参考“非酒精性脂肪性肝病中医诊疗专家共识意见”中疗效判断标准[3]拟定。痊愈:转氨酶及血脂正常。肝组织弹性示CAP值正常。显效:谷丙转氨酶数值下降>50%以上,总胆固醇数值下降≥20%或甘油三酯数值下降≥40%,肝组织弹性结果显示重度脂肪肝恢复为轻度。有效:谷丙转氨酶数值下降>30%但<50%,总胆固醇数值下降≥10%但<20%或≥20%但甘油三酯数值下降<40%,肝组织弹性结果显示重度脂肪肝恢复为中度。无效:谷丙转氨酶数值下降<30%,血脂好转不明显,肝组织弹性结果显示脂肪肝程度无改善。

1.8 统计学方法

使用SPSS 13.0统计软件进行分析。其中计量资料用(±s)表示;计数资料选用χ2检验,组间用独立样本t检验,组内选配对t检验,以P<0.05为有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗后体重变化比较

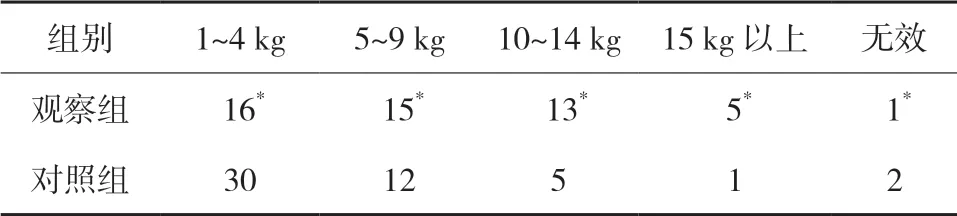

两组治疗后体重与治疗前比较,均有明显减轻(P<0.05);观察组总体体重下降较对照组明显,具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者体重变化比较(n=50) 例

2.2 两组治疗前后血脂比较

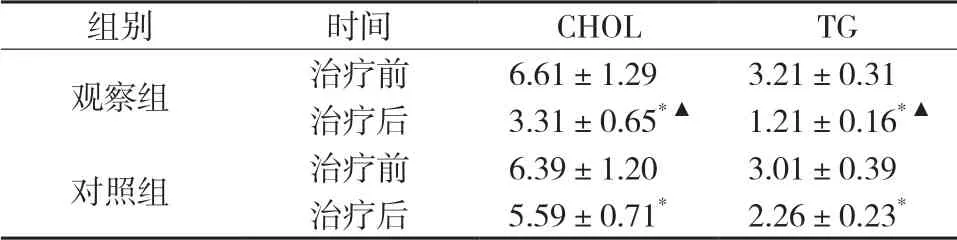

两组治疗前组间比较,无差异(P>0.05);与同组治疗前比较,血脂均有明显好转(P<0.05);观察组总体血脂情况较对照组明显好转(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后血脂比较( ±s,n=50) mmol/L

表2 两组治疗前后血脂比较( ±s,n=50) mmol/L

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 时间 CHOL TG观察组 治疗前 6.61±1.29 3.21±0.31治疗后 3.31±0.65*▲ 1.21±0.16*▲对照组 治疗前 6.39±1.20 3.01±0.39治疗后 5.59±0.71* 2.26±0.23*

2.3 两组治疗前后ALT、AST、GGT变化情况比较

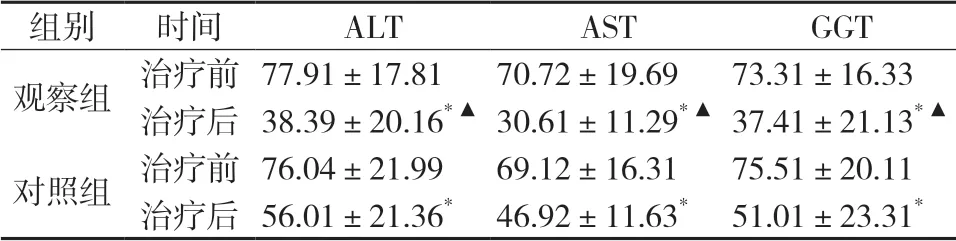

与同组治疗前比较,ALT、AST、GGT均有明显好转(P<0.05);观察组总体肝功能变化情况较对照组明显好转(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后ALT、AST、GGT变化情况比较( ±s,n=50) U/L

表3 两组治疗前后ALT、AST、GGT变化情况比较( ±s,n=50) U/L

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 时间 ALT AST GGT观察组 治疗前77.91±17.81 70.72±19.69 73.31±16.33治疗后 38.39±20.16*▲30.61±11.29*▲37.41±21.13*▲对照组 治疗前76.04±21.99 69.12±16.31 75.51±20.11治疗后56.01±21.36* 46.92±11.63* 51.01±23.31*

2.4 两组治疗前后脂肪肝变化疗效比较

依据2017年中华中医药学会脾胃病分会“非酒精性脂肪性肝病中医诊疗专家共识意见”[3]诊断标准,根据脂肪肝改善程度评估效果。显效:改善2个等级;有效:改善1个等级;无效:无变化。治疗前观察组肝组织弹性声像图与对照组相比无差异(P>0.05),治疗后,肝组织弹性声像图有明显好转(P<0.05);对照组治疗后与治疗前比较,肝组织弹性声像图有好转(P<0.05);观察组总体脂肪肝好转情况与对照组比较,有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗前后脂肪肝变化疗效比较(n=50) 例

3 讨论

从试验结果来看,观察组和对照组患者血清转氨酶、血脂均有降低,脂肪肝程度及体重均有改善,但观察组整体效果明显优于对照组,且观察组总有效率明显高于对照组。因此穴位埋线治疗本病疗效显著,能明显降低患者脂肪肝程度及血脂等指标,恢复患者肝功能。

本病发生多与饮食生活作息不规律有关,高热量饮食及缺少运动等因素均可致代谢紊乱,本病已成为主要肝病之一[4]。根据目前调查显示,其在全世界发病率偏高,平均患病率可达20%~33%[5]。而糖尿病、高血压等与本病发生有着密切联系[6]。目前以改善生活方式为主,合理饮食、增加运动并长期坚持,另外根据病情程度分别联合应用胰岛素增敏剂、抗氧化剂、降脂药以及中药等。然而因为发病机制较为复杂,目前还没有发现根治性的药物。

中医考虑此病多属于“肥胖”“痰饮”等范畴,多与过食厚腻肥甘,或情志不畅,或者本身久病体虚等因素有关,导致肝脾失调,痰、湿、瘀互结,痹阻肝脉而成。脾失健运为本病内在基础,为痰、湿、瘀主要病机特点。治疗常以行气健脾、祛瘀化痰为原则。而穴位埋线把可吸收线注入相应穴位,一方面线体对穴位持续产生刺激,另一方面线体分解、吸收过程中产生相应的理化改变,增强了穴位的兴奋性,也提高了传导性。通过本研究得出结论,该治法能调节脂质代谢,改善脂肪肝内在环境,降低转氨酶水平,对本病有较好效果。其常见穴位如肝俞可用于治疗与其相应的肝脏疾病;脾俞调理后天之本脾脏的作用,也可加强健脾、化痰湿之功;天枢穴为胃经穴位、大肠经募穴,调整肠道功能;中脘为胃之幕穴可双向调节胃蠕动,让患者产生饥饱感,且控制食量,配以大肠幕穴天枢可健脾理气化痰,调畅三焦气道,亦双向调节肠蠕动,可改善肠道内环境,“肠-肝”病理条件可改变。诸穴联合应用达到治疗目的。

4 结论

穴位埋线对重度非酒精性脂肪肝有明确的治疗效果,其将可吸收线注入穴内,持续刺激穴位,长效的机械刺激和溶解过程中的理化刺激增强了疗效,让患者就诊次数少,作用时间长,为广大患者提供方便,深受欢迎,临床上需要推广运用。