啮齿动物对旺业甸森林不同林木种子扩散格局的影响

2022-08-10查木哈乌云嘎吴琴马成功白国栋邰峰张楠

查木哈,乌云嘎,吴琴,马成功,白国栋,邰峰,张楠

1.赤峰学院,内蒙古 赤峰 024000;2.阿拉善左旗草原工作站,内蒙古 巴彦浩特 750300;3.赤峰市防汛抗旱调度中心,内蒙古 赤峰 024000;4.内蒙古赤峰市喀喇沁旗旺业甸实验林场,内蒙古 赤峰 024423;5.赤峰市森林草原保护发展中心,内蒙古 赤峰 024000

林木种子是啮齿动物重要的食物来源。啮齿动物同时作为种子的取食者和扩散者对林木种子进行取食和贮藏,贮藏的种子以备食物短缺期食用,但是贮藏的种子不能全部被找回,部分被遗忘在贮藏点,这些被遗忘的种子在合适的条件下,萌发成幼苗(Vander,1990)。所以,植物进化出不同种子特征,吸引动物取食的同时,又帮助自身完成扩散,在长期的进化过程中,动植物形成了一种互惠关系(Vander,1995;Forget et al.,1998;李宏俊等,2001)。啮齿动物对不同种类的种子具有不同的行为反应及贮藏策略(Moles et al.,2003;Vander,2003;Jansen et al.,2004),特别是啮齿动物对某些植物种子的选择性贮藏,影响了这些植物种子的特征进化,如种子大小、种壳厚度及果实成熟期等,进而影响了这些植物种群的进化方向(Muoz et al.,2012)。种子大小的变化均在种子传播、种子萌发和幼苗更新中起着重要的作用(Lönnberg et al.,2012;Sobral et al.,2014)。啮齿动物对种子大小的行为反应及贮藏策略已有诸多研究,大部分研究支持大种子具有更高的扩散适合度(Xiao et al.,2005;Xiao et al.,2006;常罡等,2008;张博等,2016),而中等大小的种子在种子萌发及更新阶段存活率更高(Cao et al.,2016)。种子的大小可能在种子命运中起着核心作用(Vander,2003;Xiao et al.,2004)。

林木种子成熟后啮齿动物会对其进行捕食和贮藏。红松(Pinuskoraiensis)、蒙古栎(Quercus mongolica)、和平榛(Corylusheterophylla)均为旺业甸实验林场广泛分布的林木(李文臣等,2016),其种子为啮齿动物的主要食物来源。种子大小与种皮特征直接影响啮齿动物的扩散策略,本研究通过野外释放3种同域分布的林木种子,调查啮齿动物对不同特征种子的取食和扩散,探讨啮齿动物对旺业甸森林3种同域分布的林木种子扩散的影响及林木种子早期扩散过程中的影响,为森林天然更新提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

旺业甸实验林场位于内蒙古赤峰市喀喇沁旗,属燕山山脉北麓七老图山支脉,118°09′—118°30′E,41°21′—41°39′N,是茅荆达坝次生林区重要组成部分。属温带季风气候,冬季漫长寒冷,夏季温热短暂,气温变化剧烈,早晚温差大,日照时数在2700 h以上。有林地面积为23118 hm2,森林植被主要有油松(Pinustabulaeformis)、落叶松(Larixgmelinii)以及山杨(Populusdavidiana)、白桦(Betulaplatyphylla)、平榛、蒙古栎、红松等。林下草本植物主要有蒺藜草(Cenchrusechinatus)、罂粟葵(Callirhoeinvolucrata)、小苦荬(Ixeridiumchinense)、车前草(Plantago asiatica)、蒌蒿(Artemisiaselengensis)、瓜叶乌头(Aconitumhemsleyanum)、蔓孩儿参(Pseudostellaria davidii)、匐枝毛茛(Ranunculusrepens)等。

1.2 种子特征

从种子释放试验备用种子中,每种随机挑选100粒,分别测量种子的长度、宽度、种皮厚度及质量。

1.3 种子标记与种子释放

2020年9月中旬种子成熟时,直接从母树上采摘收集种子后晾干,筛选出完好的种子备用。采用塑料标签标记法进行种子标记,该标记法目前在种子扩散实验中已被广泛使用,对鼠类的影响较小(常罡,2012)。每个标签上记录对应种子释放站、种子类别及种子序号等编号信息,以便后续对种子进行追踪和调查。小型啮齿动物取食种子或进行搬运埋藏后,标签通常会留在地面,通过搜寻标签来确定每一粒种子的命运。2020年9月底在典型针阔混交林中设置3条平行的样线,进行种子释放。样线间隔30 m,每条样线上,间隔20 m设置一个种子释放站,面积为1 m2,设置10个种子释放站,3条样线共设置释放点30个。每个释放点放置3种种子各10粒,成列均匀放置,共释放种子900粒(3条样线×10个释放点×30粒)。

1.4 种子命运追踪

种子释放后的第1、3、5、7、10、15天进行调查,以种子释放点半径为35 m的范围调查,并详细记录其种子去向:原地剩余、原地取食、移动后取食、移动后丢弃、移动后贮藏和丢失;调查记录搬运后取食点,种子贮藏点插上彩色木棍,并标记种子编号跟踪种子动态,测量其种子搬运距离。

1.5 啮齿动物群落结构调查

种子释放试验结束后,对试验区啮齿动物群落结构进行了调查,设置5条样线,每条样线布置20笼,样线隔20 m,笼距10 m,以生花生做诱饵,连续捕获 3 d;对所有捕获的啮齿动物进行常规测量和记录后原地释放。随机选两个种子释放站,放置红外相机(东方红鹰E3H)记录啮齿动物取食和扩散。捕获率=捕获数/有效笼数。

1.6 统计分析

采用SPSS 24.0软件对相关数据进行统计分析。不同林木种子的存留曲线与不同命运的百分比数据经过反正弦转换后进行统计分析。种子存留曲线由剩余种子百分比表示,采用Cox回归法分析不同林木种子存留曲线的差异性。Cox回归法分析又称为比例风险回归模型,该模型以生存结局和生存时间为因变量,可同时分析众多因素对生存期的影响。通过一般线性模型分析不同类型种子在原地取食、移动后取食、移动后贮藏命运之间的差异。移动后丢弃和丢失种子数量少,不做单独统计分析。采用单因素方差分析比较3种种子在贮藏距离和种子特征的差异,使用LSD法进行多重比较。在Origin 2018中完成作图。

2 结果与分析

2.1 种子特征

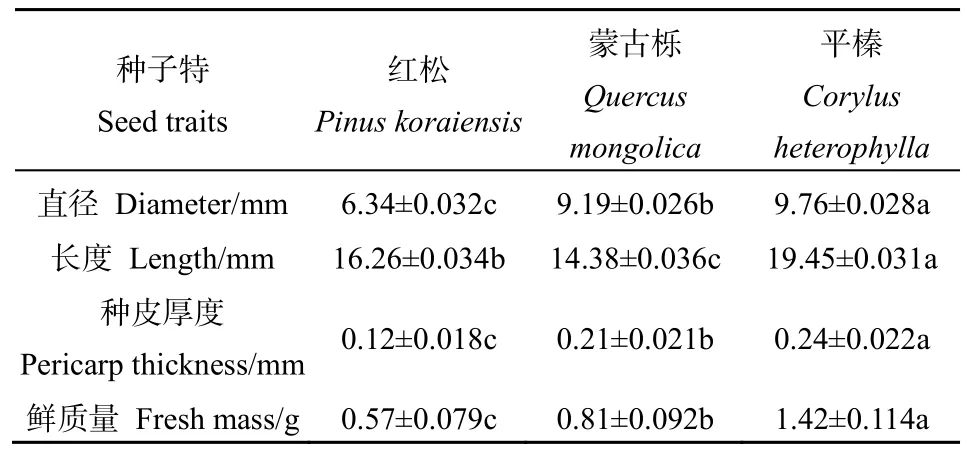

3种林木种子特征值见表 1,其中平榛种子体积和质量最大,红松种子的体积和质量最小;平榛种子的种壳厚度最大,红松种子的种壳厚度最小。3种种子的质量(F=438.704,P<0.01)、直径(F=628.728,P<0.01)、长度(F=327.274,P<0.01)、种皮厚度(F=102.263,P<0.01)均存在极显著差异,采用LSD法进行多重比较表明,3种林木种子两两间均具有极显著差异。

表1 3种林木种子特征Table 1 Seed characteristics of three forest trees

2.2 种子留存动态

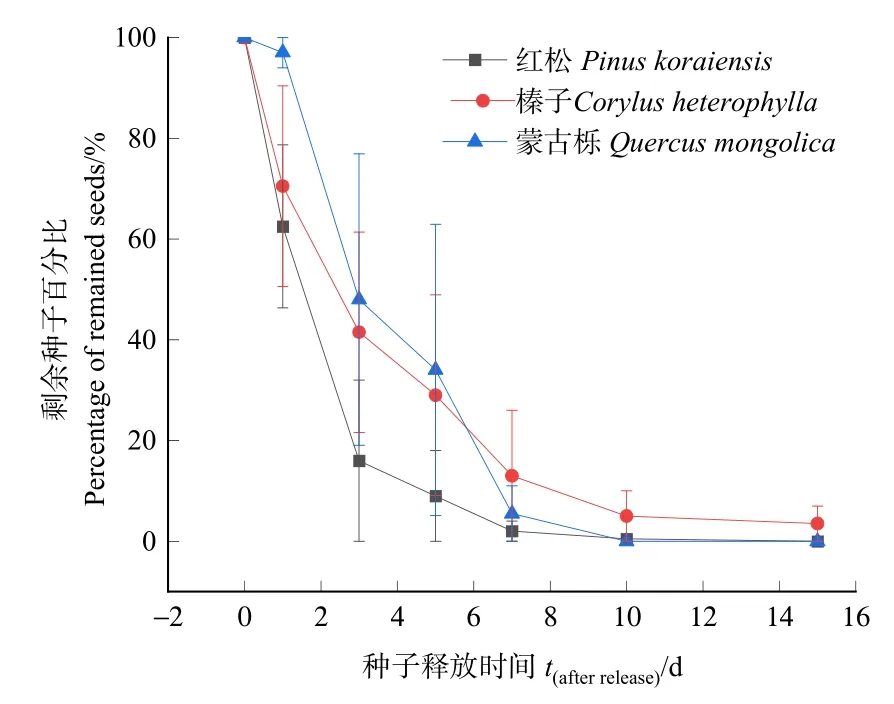

3种林木种子原地留存动态见图 1,Cox回归分析结果表明,啮齿动物对3种种子的留存曲线存在极显著差异(Wald=12.880,df=2,P<0.01)。蒙古栎种子和红松种子存留时间较短,蒙古栎种子在种子释放10 d后全部被取食和扩散,红松种子在种子释放后15 d后均被取食和扩散,平榛种子试验结束时原地剩余3.5%。

图1 3种林木种子原地留存动态Figure 1 Dynamics of three kind of seeds that were remained in situ

2.3 种子命运

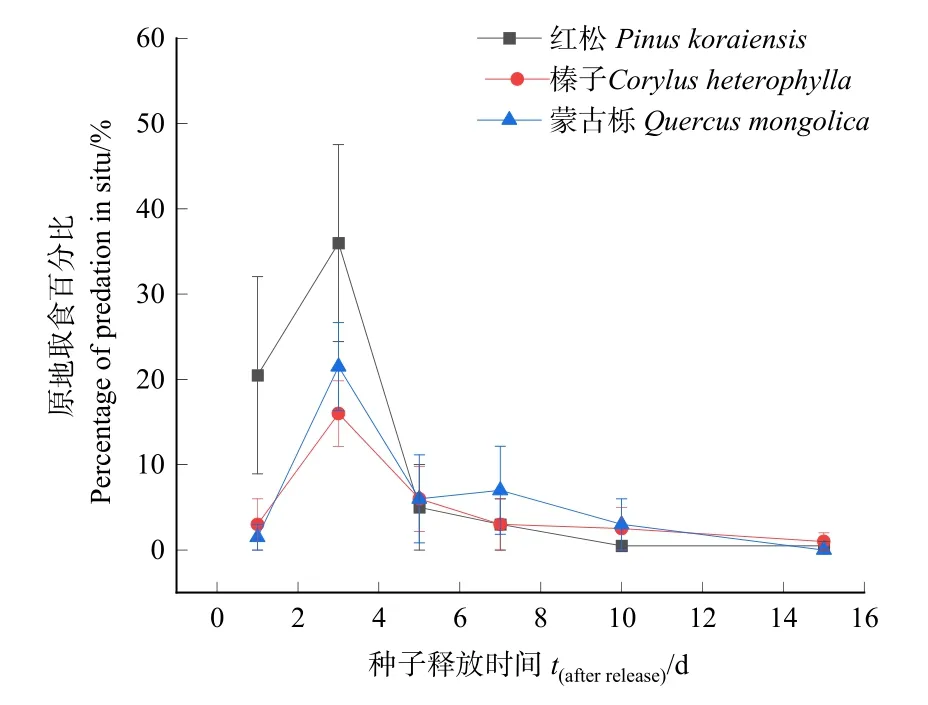

3种林木种子原地取食动态见图2,3种林木种子原地取食动态一般线性模型分析结果表明,3种种子原地取食率存在显著差异(F=4.039,P<0.05),红松种子原地取食率最高,为65.5%,其次为蒙古栎种子,原地取食率为39.0%,榛子原地取食率最低,为31.5%。

图2 3种林木种子原地取食动态Figure 2 Dynamics of three kind of seeds that were eaten in situ

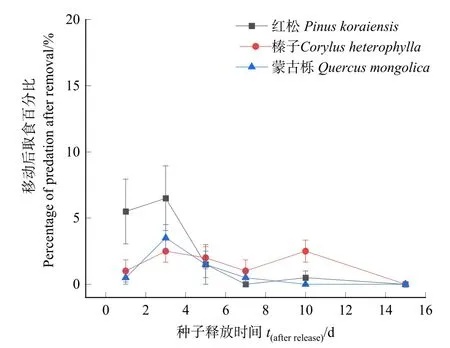

3种林木种子移动后取食动态见图 3,红松种子移动后取食率为14%,其次为榛子,移动后取食率为9%,蒙古栎移动后取食率最低,为6%。一般线性模型分析结果表明,3种种子移动后取食率无显著差异(F=3.293,P=0.052)。

图3 3种林木种子移动后取食动态Figure 3 Dynamics of three kind of seeds that were eaten after removal

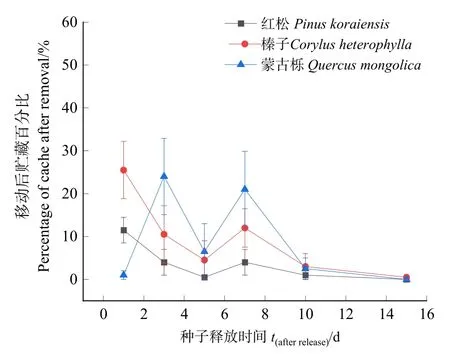

3种林木种子移动后贮藏动态见图 4,平榛种子移动后贮藏率为56%,高于其余2种种子,一般线性模型分析结果表明,3种种子移动后贮藏率具有显著差异(F=4.954,P<0.05)。

图4 3种林木种子移动后贮藏动态Figure 4 Dynamics of three kind of seeds that were cached after removal

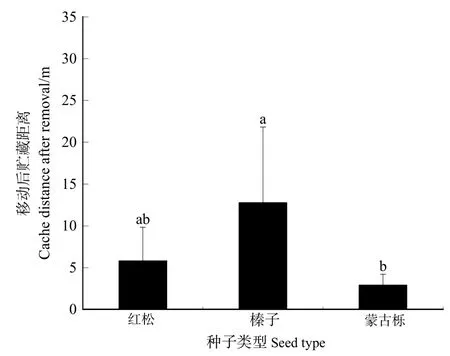

2.4 种子扩散距离

啮齿动物移动后贮藏3种植物的种子的平均距离见图 5,榛子移动后贮藏的平均距离最大,为12.78 m,蒙古栎种子移动后贮藏的平均距离最小,为2.92 m,红松种子移动后贮藏平均距离为5.82 m。LSD多重比较结果表明,榛子移动后贮藏的平均距离极显著高于其他两种种子移动后贮藏的平均距离(P<0.01),红松与蒙古栎种子移动后贮藏距离差异不显著(P>0.05)。

图5 3种林木种子移动后贮藏距离Figure 5 Distance of three kind of seeds that were cached after removal

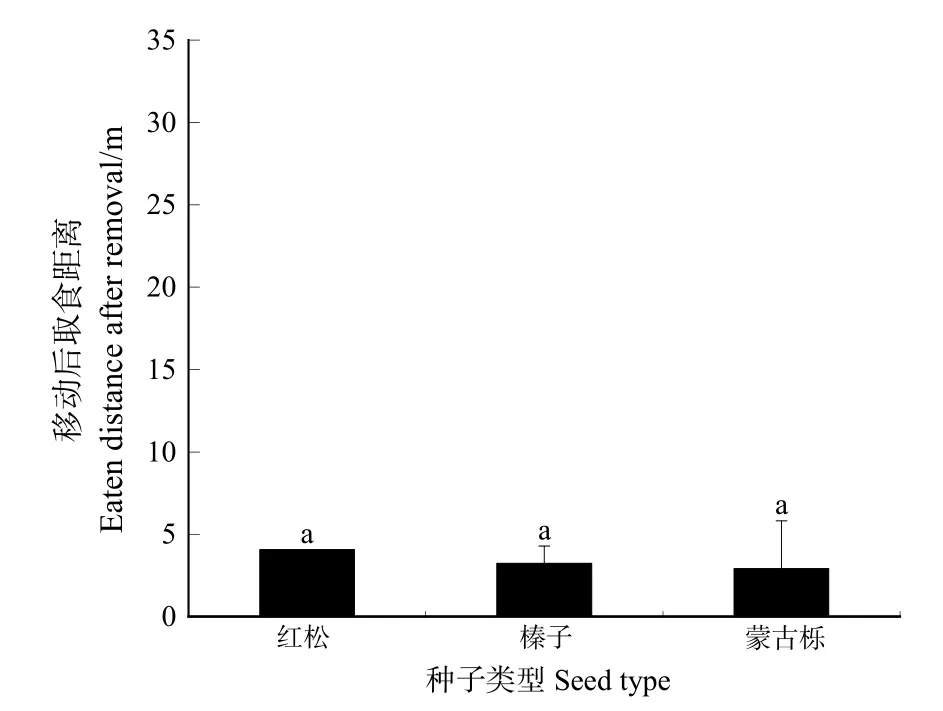

啮齿动物移动后取食3种林木种子的平均距离见图 6,红松种子移动后取食的平均距离最大,为4.07 m,蒙古栎种子移动后取食的平均距离最小,为2.83 m,榛子移动后取食平均距离为3.24 m。LSD多重比较结果表明,3种种子两两间均无显著差异(F=0.815,P>0.05)。

图6 3种林木种子移动后取食距离Figure 6 Distance of three kind of seeds that were eaten after removal

2.5 啮齿动物群落结构

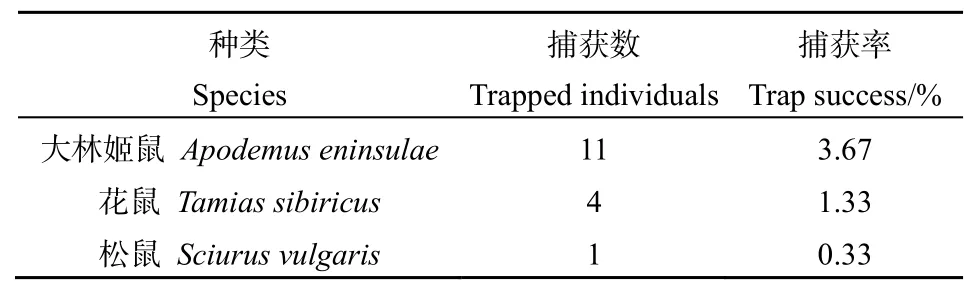

试验区共捕获啮齿动物3种,共16只(见表2),分别为大林姬鼠(Apodemuspeninsulae)、花鼠(Tamiassibiricus)和松鼠(Sciurusvulgaris),总捕获率为5.33%,大林姬鼠捕获率为3.67%,花鼠捕获率为1.33%,松鼠捕获率为0.33%。

表2 啮齿动物群落结构及捕获率Table2 Species of rodents and trap success rate in the study area

3 讨论

啮齿动物扩散植物种子的过程中,种子特征影响贮藏行为及扩散策略,从而影响种子命运(Xiao et al.,2006)。本研究调查啮齿动物对红松、蒙古栎、平榛种子的取食和扩散,试验结束时平榛种子仍有少量留存在原地未被取食和扩散,红松种子取食和扩散时间早于其余两种种子,原地取食率最高,榛子移动后贮藏率最高。啮齿动物动物取食偏好种皮相对薄的种子,而贮藏种皮相对坚硬的种子(路纪琪等,2004),周立彪等(2013年)认为种皮特征比种子大小对啮齿动物的觅食行为影响更大,与本研究结果相一致。3种林木种子中平榛种子种壳最厚,体积最大,质量最大,红松种子的种壳最薄,体积最小,质量最小,蒙古栎种子介于两者之间。啮齿动物处理较厚种壳种子的时间更久,增大被捕食风险(Dally et al.,2006),并且蒙古栎种子易受昆虫的侵害,不容易长期保存(王浩,2016),试验中蒙古栎种子被取食和扩散速度最快,表明啮齿动物倾向于原地取食种皮相对较薄的小种子,将更多的具有坚硬种皮的大种子进行贮藏,啮齿动物平衡能量消耗与获益,中等的种子被取食和扩散的速度更快。这一试验结果支持啮齿动物倾向于原地取食小种子,移动后贮藏大种子(Moles et al.,2003;Xiao et al.,2006;Wang et al.,2012),中等大小的种子取食扩散速度最快。

啮齿动物移动后贮藏3种植物种子的平均距离有所差异,平榛种子移动后贮藏的平均距离最大,达12.78 m,平榛种子贮藏距离最远达 35m,主要集中在 10 m左右,导致平榛种子移动后贮藏距离误差较大。牛可坤(2011)研究表明,在4种生境条件下平均扩散距离2.63—4.74 m,平榛平均扩散距离受不同生境的影响。平榛种子在不同的试验中扩散距离差异较大,扩散距离受同域分布的其他种子、生境、种子丰富度、地势等因素的影响。平榛种子移动后贮藏距离显著高于其他两种种子移动后贮藏的平均距离,红松与蒙古栎种子移动后贮藏距离差异不显著。3种种子移动后取食的平均距离在两两间均无显著差异。种子种类及大小对移动后取食的距离没有显著影响,而对移动后贮藏的距离有所影响。啮齿动物为了平衡贮藏过程中的能量消耗与获取,会尽可能将大种子搬运到更远的位置贮藏,这一试验结果支持最优贮藏模型(Dally et al.,2006)。

本研究中笼子仅捕到一只松鼠,但是红外相机拍摄到种子站访问频率松鼠最高,松鼠比较灵敏,不易被笼子捕获,活动距离相对较大,觅食范围更广。啮齿动物对同一种种子具有不同程度的喜好(Chang et al.,2011)。啮齿动物对种子的喜好程度影响种子命运,大林姬鼠从种子站将红松种子搬运至洞穴集中贮藏后吃掉,这也是红松种子取食扩散早于其他两种种子的原因之一,但是集中贮藏种子不能成为潜在的种子库,对林木的天然更新无积极的作用。

4 结论

本文研究结果验证了:啮齿动物倾向于原地取食小种子,将更多的大种子进行贮藏,贮藏的距离更远。啮齿动物平衡能量消耗与获益,中等大小的种子被取食和扩散的速度更快。试验结果支持中等大小的种子取食和扩散适合度更高。