坡向对北亚热带区马尾松纯林及不同针阔混交林型林下植物多样性的影响

2022-08-10张博文秦娟任忠明陈子齐姚舜佳刘烨宋炎玉

张博文,秦娟,任忠明,陈子齐,姚舜佳,刘烨,宋炎玉

安徽农业大学资源与环境学院,安徽 合肥 230036

森林生物多样性及物种的组成和更新受气候、地形和土壤类型等因素的影响,坡向作为重要的地形因子之一能够直接影响太阳辐射和降水的空间再次分配(Holland et al.,1975;Nepali et al.,2021)。太阳辐射在植物的生长发育过程中发挥着至关重要的作用,伴随着太阳辐射的变化,大气温度、土壤水分和土壤养分等环境因子均发生改变,从而进一步影响着森林植物的物种组成、群落分布类型和生物多样性的变化(张荣等,2020)。目前,许多学者针对地形因子对土壤理化性状及植物多样性的影响展开了广泛的研究,如沈泽昊等(2000)研究发现地形因子对三峡大老岭地区森林植被α多样性影响的顺序是:坡位>海拔>坡向>坡面>坡度>坡形;朱云云等(2016)研究发现阴坡相对阳坡具有较高的土壤养分含量,尤其是阴坡土壤含水量显著高于阳坡,且阴坡的物种丰富度显著高于阳坡;聂莹莹等(2010)发现甘南地区高寒草甸的土壤含水量阴坡大于阳坡,且土壤全氮、速效氮、速效磷和有机质质量分数均为阴坡>阳坡;王大伟等(2017)研究发现坡向对Shannon-Wiener多样性指数和Pielou均匀度指数有显著影响,而对Margalef丰富度指数和 Simpson优势度指数无显著影响;Gong et al.(2008)研究发现内蒙古地区所有山丘的北坡物种丰富度 Shannon-Wiener指数和均高于南坡,而Nepali et al.(2021)发现喜马拉雅山脉北坡土壤中的养分含量要大于南坡,但坡向对物种丰富度和多样性指数没有显著影响;Maren et al.(2015)发现在尼泊尔马南地区南北坡向之间的日照存在明显差异,北坡向的森林比南坡向森林有更多的树种和更高的树木密度。以上研究表明,环境中的地形因素可以作为一个“筛”,从而决定哪些物种或者性状可以在群落中生存和维持(Dunck et al.,2016),环境当中众多生态因子的组合可以产生不同的生境类型,而这些不同的生境类型则可以直接影响不同环境条件下的物种多样性的维持。因此,深入研究不同坡向因子对不同森林群落类型林下植物多样性的影响,可以更好的解释植物对微地形环境采取的生存适应策略。

马尾松(Pinusmassoniana)是我国南方地区重要的针叶树种,也是松类树种中分布最广、面积最大的一类用材树种(Deng et al.,2020),因其适应能力较强、耐干旱、易于成林、对土壤环境要求不高等特性,常被用来作为荒山生态恢复和山区绿化造林的首选树种(黄鑫,2021;汤雷吼,2021)。马尾松为人类创造了巨大福利,尤其是在水源涵养、固土保肥等方面,为社会可持续发展和生态系统服务的恢复与更新提供了重要保障(吴强等,2019),因此对马尾松林的经营管理和生物多样性的保护利用也是当下林业健康发展的一个重要课题(黄小荣,2018)。在我国南方大面积的马尾松纯林均存在不同程度的退化现象,通过近自然经营或人工引入阔叶树种的方法,使马尾松纯林转变为针阔叶混交林是南方低效马尾松纯林提质增效的一个重要手段(张健等,2021)。目前,关于马尾松林相关的研究较多,主要集中于马尾松人工林的林分密度、群落结构、植物组成结构与多样性以及土壤理化性状等方面(郝建锋等,2014;王永琪等,2020;谷振军等,2021;杨云礼等,2022),而对于不同坡向梯度上,马尾松纯林及不同针阔混交林与其林下物种多样性的关系研究还较少。物种多样性是研究植物群落结构与功能的物质基础,也是植物群落的重要特征和生物多样性的重要组成部分,物种多样性的增加会提高生态系统的稳定性(张晓龙等,2017;刘旻霞等,2021)。基于此,本研究以北亚热带大别山区不同坡向上马尾松纯林及不同针阔混交林类型为研究对象,分析坡向这一地形因子对马尾松4种林型林下植物多样性的影响,探讨不同坡向对马尾松不同森林类型林下植物多样性的环境筛选效应,以期为该区马尾松森林群落的生产经营和生物多样性保护提供理论依据。

1 研究地区与方法

1.1 研究区概况

研究区位于枞阳县周潭镇大山村,地处安徽省中西部的长江北岸,31°01′—31°38′N,117°05′—117°43′E,属于中国森林生态建设示范点。该地区属于亚热带季风湿润气候区,森林类型为典型的常绿落叶阔叶混交林交错带;地貌特征以低山丘陵为主,海拔多在 160 m 左右,坡度多在 20°—30°之间。日照充足,四季分明,年均气温 16.5 ℃,年均积温5129 ℃;年均日照时数2064.9 h;年均降水量 1326.5 mm。山地成土母岩以花岗片麻岩为主,山地土壤主要为麻石黄棕壤,土层较厚,质地较轻,pH值5.5—6.5,具有典型代表性的亚热带北缘地区丘陵岗地气候特点。

研究区的马尾松混交林多分布在天然林的边缘,是人工种植未抚育的马尾松林经过40多年的封山育林后由阔叶树种侵入发展而成。其主要树种有化香(Platycaryastrobilacea)、麻栎(Quercus acutissima)、枫香(Liquidambarformosana)、盐肤木(Rhuschinensis)、香樟(Cinnamomum camphor)、白檀(Symplocospaniculata)及大青(Clerodendroncyrtophyllum)等。森林群落结构明显,主要分为乔木层、灌木层和草本层,林分郁闭度在0.6—0.8之间。

1.2 样地设置与调查

根据研究区地形、地貌条件对马尾松森林群落分布的影响,选择具有典型代表性且林分年龄(平均年龄27年生)较一致的4种马尾松林分类型(马尾松纯林 (PF)、马尾松-麻栎混交林 (PQM)、马尾松-枫香混交林 (PLM) 和马尾松-化香混交林(PPM))按照不同坡向(东南坡 (阳坡) 和西北坡(阴坡))进行采样地的布设。

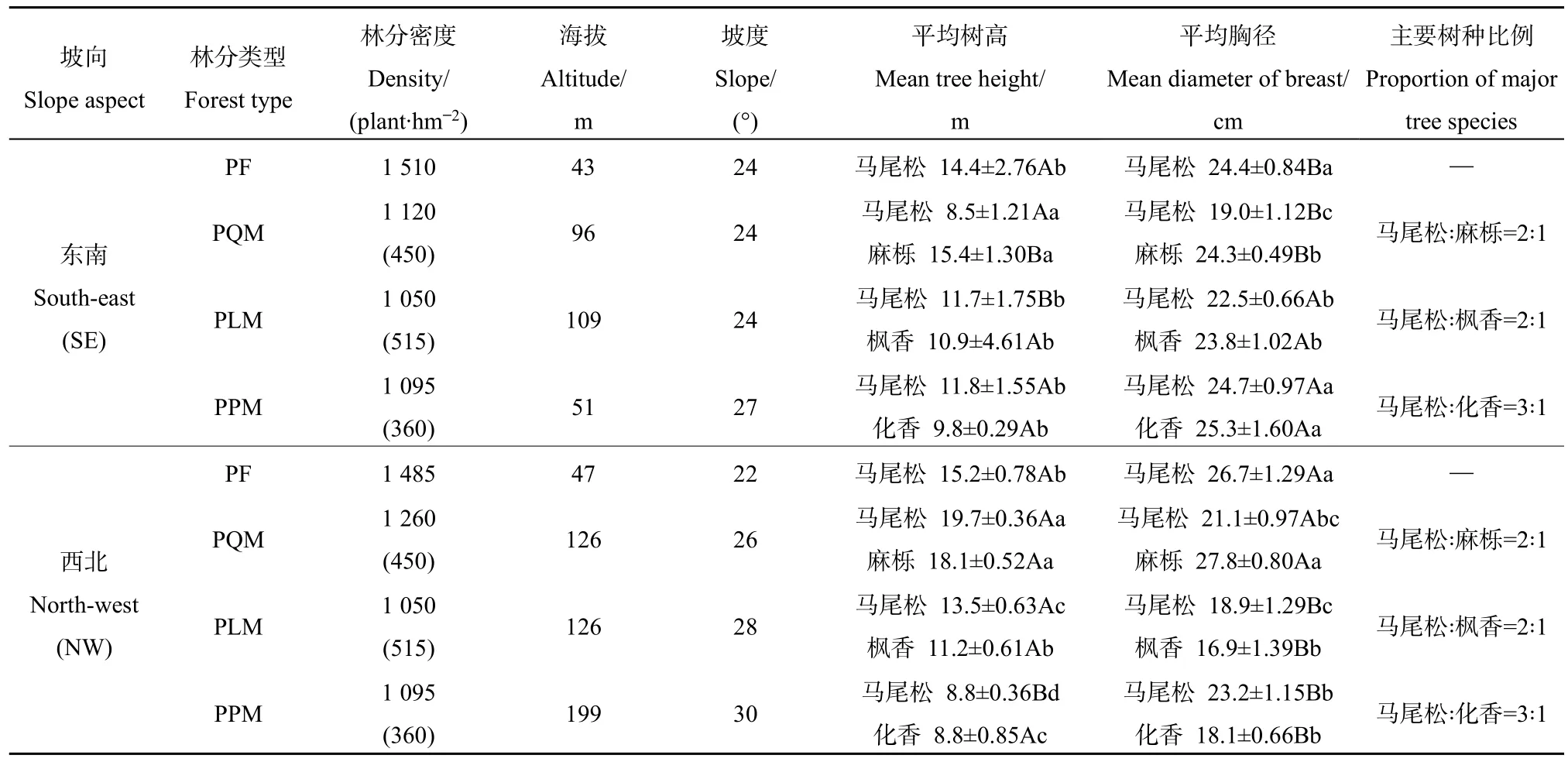

在每种坡向上分别设置4种马尾松林型样地各1个,在每个样地布设 3个调查样方,大小为10×10 m,样方间隔 5 m,即每个样地设置 3个重复。同时记录样地的基本概况,包括海拔、坡度、坡向等,样地概况见表1。

表1 马尾松4种林型样地基本概况Table1 General conditions of four forest types of P.massoniana sample plots

在每个样方中各设置5个小样方(每个小样方大小为 3 m×3 m,5个小样方在大样方中呈“Z”型分布),进行林下植物多样性的调查统计。每个小样方内进行灌木和草本植物的调查,并记录植物种类、物种数目、株数或丛数、株高及盖度等,并计算物种重要值及每个样方的多样性指数。样方共计:2种坡向×4种林型×每种林型3个重复样地×5个小样方=120个小样方。

1.3 数据处理

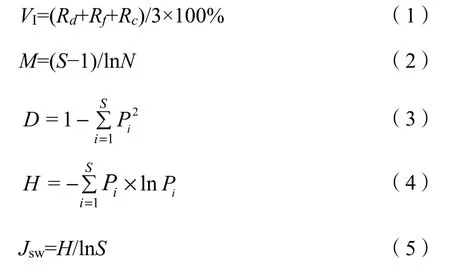

计算马尾松 4种林型林下灌木层和草本层各植物的重要值(VI),再进行物种多样性指数的计算,其中包括Margalef丰富度指数(M)、Simpson优势度指数(D)、Shannon-Wiener指数(H)和Pielou均匀度指数(Jsw),计算公式如下:

式中:

VI——某种植物的重要值;

Rd、Rf、Rc——该种植物的相对密度、相对频度和相对盖度。

Pi=ni/N——第i个物种的个体在样地中所占的比例;

N——所有种的个体总数,i=1, 2, 3,…,n;

S——种数;

ni——第i种的个体数。

采用 Microsoft Excel 2016对所有数据进行计算,用Origin 9.0 64Bit软件进行绘图,并用SPSS 23.0进行单因素方差分析(One-Way ANOVE)并用LSD法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同坡向马尾松4种林型林下物种组成变化

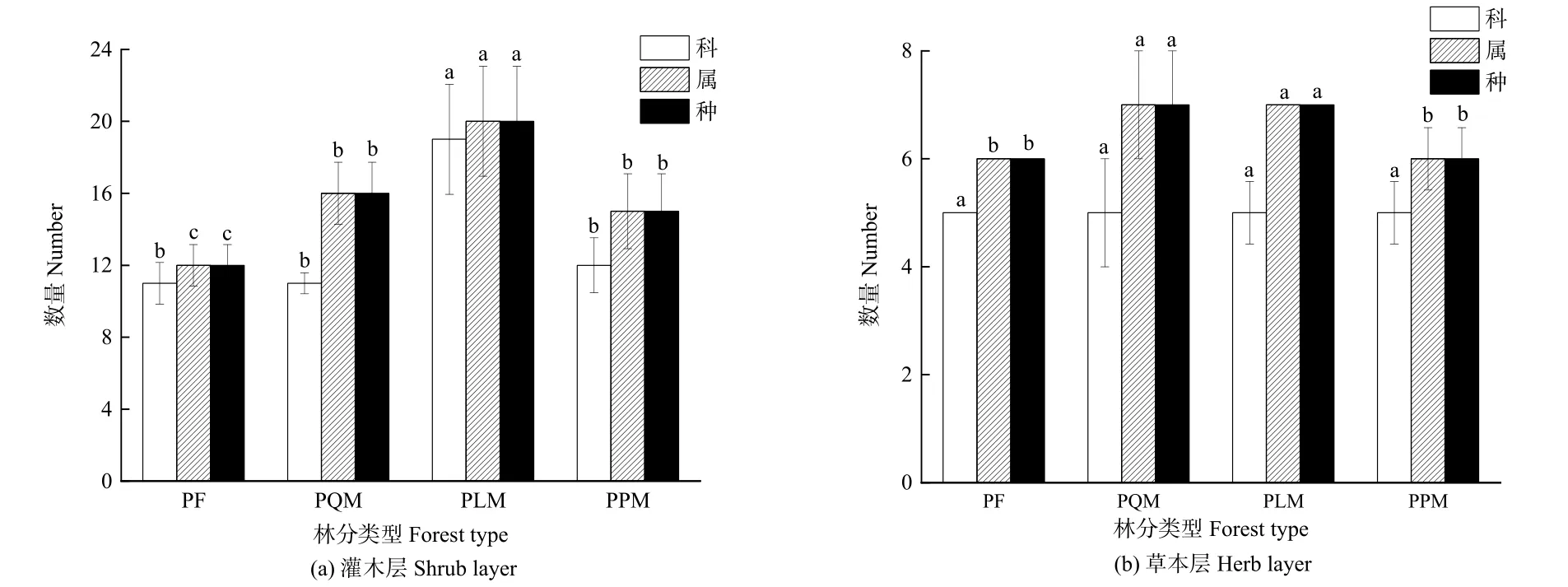

在120个小样方的调查中,马尾松4种林型林下共出现植物种类35科49属49种,其中灌木层包含26科34属34种,草本层包含11科15属15种,分别占总数目的 69.4%和 30.6%。由图 1可知,4种林型中,马尾松-麻栎混交林(PQM)和马尾松-枫香混交林(PLM)其林下草本层植物种类在属和种的水平均显著高于马尾松纯林(PF)和马尾松-化香混交林(PPM)(P<0.05);而在3种混交林型林下灌木层中,PQM、PLM和PPM植物种类在属和种的水平均显著高于 PF(P<0.05),其中PLM林下草本层植物种类在科、属、种的水平均显著高于其他 3种林型(P<0.05)。4种林型中,PLM 西北坡的植物种组成最丰富,共记录到植物22科22属22种,而PF西北坡植物种最少,仅为9科9种9属,4种林型林下植物种类大小顺序为PLM>PQM>PPM>PF。

图1 马尾松4种林型林下灌木层和草本层物种组成特征Figure 1 Species composition of understory shrub layer and herb layer of four forest types of P.massoniana

在两个坡向中,东南坡(阳坡)所包含的灌木层物种有16科20属20种,草本层物种有8科11属11种;西北坡(阴坡)所包含的灌木层物种共20科28属28种,草本层物种有6科8属8种。常见的灌木有5科6属,分别为马鞭草科的大青属(Clerodendrum)、豆科的黄檀属(Dalbergia)、大戟科的野桐属(Mallotus)、木犀科的梣属(Fraxinus)以及漆树科的盐肤木属(Rhus)和黄连木属(Pistacia);常见的草本有 3科 5属,分别是菊科的紫菀属(Aster)、白酒草属(Conyz)和泽兰属(Eupatorium)以及禾本科的淡竹叶属(Lophatherum)和莎草科的薹草属(Carex)。

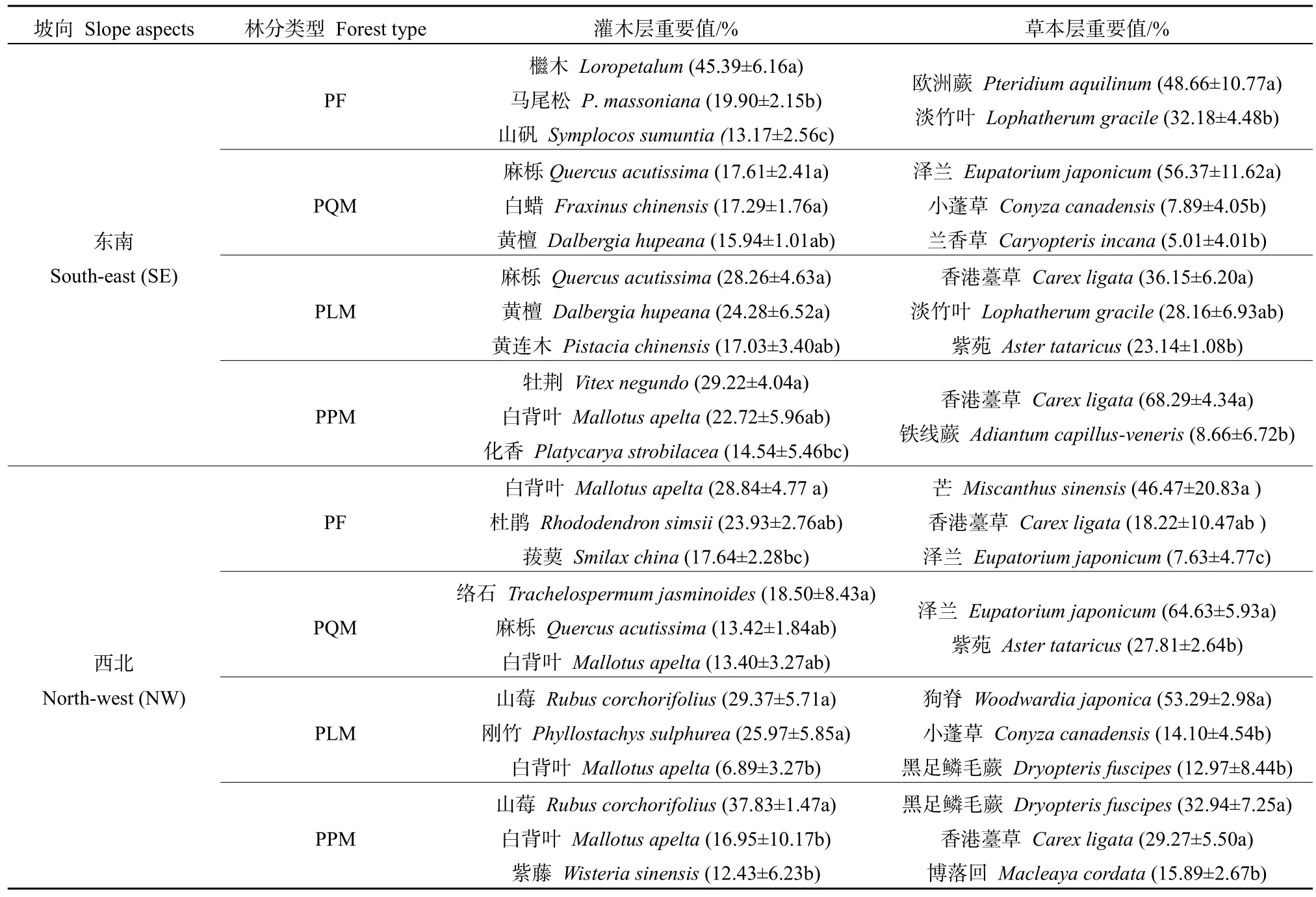

2.2 不同坡向马尾松 4种林型林下植物重要值的变化

不同坡向下马尾松4种林型林下灌木层和草本层物种组成和优势种均存在显著差异(P<0.05)(表 2)。在东南坡,马尾松纯林(PF)林下灌木层重要值排名前 3的植物种类依次为檵木(45.39%)、马尾松(19.90%)和山矾(13.17%);马尾松-麻栎混交林(PQM)依次是麻栎(17.61%)、白蜡(17.29%)和黄檀(15.94%);马尾松-枫香混交林(PLM)植物种类重要值排名前3的依次为麻栎(28.26%)、黄檀(24.28%)和黄连木(17.03%);马尾松-化香混交林(PPM)重要值排前3位的依次为牡荆(29.22%)、白背叶(22.72%)和化香(14.54%)。

表2 两种坡向下马尾松4种林型林下物种的重要值Table 2 Importance values of understory species in four forest types of P.massoniana under two slopes

西北坡,PF林下灌木层植物种类依次为白背叶(28.84%)、杜鹃(23.93%)和菝葜(17.64%);PQM 林下灌木层植物种类依次为络石(18.50%)、麻栎(13.42%)和黄檀(13.40%);PLM林下灌木层植物种类依次为山莓(29.37%)、刚竹(25.97%)和白背叶(6.89%);PPM 林下灌木层植物种类依次是山莓(37.83%)、白背叶(16.95%)和紫藤(12.43%)。白背叶作为开拓荒地的先锋物种,在马尾松 4种林型的样地中均有所分布,重要值范围在 6.10%—29.05%,且在马尾松纯林和马尾松-化香混交林中的重要值排名均靠前,这说明白背叶的生长适应能力强,能在较贫瘠的环境下生长,在PF和PPM林下灌木层中处于较高的优势地位。

在东南坡马尾松4种林型林下草本层中,重要值排名靠前且出现频率较高的物种为香港薹草和淡竹叶,西北坡优势种重要值排名靠前且出现频率较高的物种为泽兰、黑足鳞毛蕨和香港薹草,两个坡向的草本层共同优势种为香港薹草。而在灌木层中,4种林型不同坡向林下植物种类重要值排名靠前且出现频率较高的物种差异较大(P<0.05)。其中东南坡出现频率较高的物种为马尾松、麻栎和黄檀,而西北坡为白背叶、山莓和枫香。

2.3 不同坡向马尾松 4种林型林下植物多样性特征

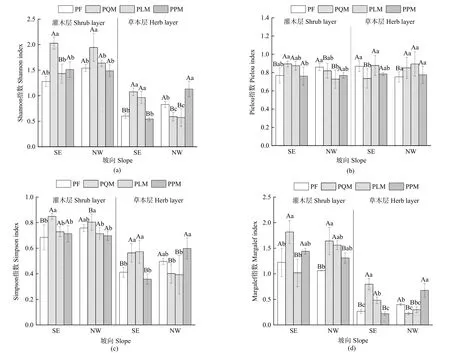

不同坡向下马尾松4种林型林下灌木层和草木层植物物种多样性特征具有明显变化。由图 2a可知,4种林型林下灌木层和草本层的 Shannon-Wiener多样性指数(H)在东南坡与西北坡均差异显著(P<0.05),且同一林型相同坡向下H指数表现为灌木层>草本层。其中,PQM 林下灌木层Shannon-Wiener指数(H)在东南坡(SE)与西北坡(NW)均显著高于其他 3种林型(P<0.05);其林下草本层H指数在东南坡与西北坡变化规律不一致,且同一林型不同坡向间均表现为差异显著(P<0.05)。林下草本层H指数在东南坡大小变化顺序为:PQM>PLM>PF>PPM,而在西北坡变化规律正好相反,PPM林下草本层H指数显著高于其他3种林型(P<0.05)。

由图 2b可以看出,4种林型林下灌木层和草本层 Pielou均匀度指数(Jsw)在东南坡与西北坡变化范围较小,在0.8—1.0之间,其中PQM东南坡林下灌木层在4种林型中Jsw指数最高,但与其他林型差异不显著(P>0.05)。林下草本层中,PQM在西北坡Jsw指数显著高于东南坡,而PF在东南坡Jsw指数则显著大于西北坡(P<0.05)。西北坡林下草本层PQM、PLM和PPMJsw指数均大于PF,但差异均未达到显著水平(P>0.05)。

由图 2c可知,马尾松 4种林型林下灌木层Simpson优势度指数(D)在两个坡向间均表现为PQM位最高,其中在东南坡显著高于PF、PLM和PPM,在西北坡显著高于其他 2种混交林型(P<0.05),且灌木层>草本层。林下草本层中,东南坡2种混交林型PQM和PLM显著高于PF和PPM(P<0.05),而西北坡变化规律与东南坡正好相反,PPM林型D指数在西北坡最高,显著高于其他2种混交林型。

马尾松 4种林下灌木层 Margalef丰富度指数(M)在东南坡和西北坡的大小变化顺序为:PQM>PLM>PPM>PF,其中在东南坡显著高于其他3种林型(P<0.05),而在西北坡与其他2种混交林型差异不显著,显著高于马尾松纯林(P<0.05)。与 4种林型林下灌木层相比,草本层M指数显著低于灌木层(P<0.05)。其中,PQM林型林下草本层M指数在东南坡最大,而PPM在西北坡达到最大,均显著高于其他 3种林型(P<0.05)。同一林型在不同坡向之间丰富度指数也存在显著变化,其中PQM和PLM表现为:东南坡>西北坡;而 PF和 PPM 表现为西北坡>东南坡(图2d)。

图2 不同坡向下马尾松4种林型林下植物Shannon-Wiener多样性指数(H)、Pielou均匀度指数(Jsw)、Simpson优势度指数(D)和Margalef丰富度指数(M)Figure 2 Shannon-wiener index (H), Pielou index (Jsw), Simpson index (D) and Margalef index (M) of four forest types of P.massoniana under different slope aspects

3 讨论

坡向是山地环境中重要的地形因子之一,它通过影响物质和能量的再分配进一步影响土壤温度、水份和养分等生境条件,进而改变森林群落物种的组成和分布(么旭阳等,2014;何斌等,2021)。本研究中,在马尾松4种不同林型林下均出现的物种主要为菊科、禾本科、马鞭草科和蔷薇科4大科,其他科物种较少,说明这4大科植物的生态适应性较强,能较好的适应不同的山地土壤环境。由不同坡向来看,在东南坡,马尾松-麻栎混交林(PQM)林下灌木层和草本层物种数均为最丰富,分别为9科10种10属和5科7属7种;在西北坡,马尾松-枫香混交林(PLM)林下灌木层物种数最丰富,为16科16属16种;马尾松-化香混交林(PPM)林下草本层物种数最为丰富,为4科5属5种;在4种林型中,马尾松纯林(PF)林下灌木层和草本层物种数目无论在东南坡还是西北坡均是最少的,显著低于马尾松3种针阔混交林。这主要是因为马尾松纯林树种单一,林型结构层次简单,且落叶全为针叶,而针叶质地粗硬,纤维素含量高,表皮富含蜡质,透水性差,因而导致凋落物较难分解转化,无法及时为土壤补充有机质,从而影响林地土壤肥力的提高,进一步影响林地其他植物的生长。而在马尾松3种针阔混交林中,由于引入了阔叶树种,一方面增加了林地植物的种类,另一方面也为林地土壤提供了不同种类的凋落物,而这些凋落物数量的增加又可有效增强混交林地土壤表层的蓄水、保水能力,使得土壤水份条件得到明显改善,同时由于凋落物的分解转化又可进一步改善混交林地土壤的物理性质,加速养分循环,从而提高混交林地的土壤肥力(秦娟等,2016)。因此,在 3种不同类型的马尾松混交林中,无论在灌木层还是草本层在不同坡向植物物种组成均高于马尾松纯林。

从林下两个层次植物多样性程度来看,4种林型灌木层物种数显著高于草本层,不同坡向下灌木层的物种数表现为西北坡>东南坡,草本层物种数为东南坡>西北坡。其原因主要为西北坡(阴坡)光照强度较东南坡(阳坡)低,水分蒸发速度较慢,土壤含水量较高,同时土壤中的养分也不易流失,而生长在东南坡的植物生长发育受到了坡向的限制,且不同种类的植物生长对资源竞争较激烈,从而导致某些植物种类未能充分利用生态空间(盘远方等,2021)。在对研究区4种林型林下土壤含水量分析时发现,西北坡(阴坡)土壤平均含水量(11.27%)显著大于东南坡(阳坡)(7.54%)。刘旻霞(2021)等研究也发现,不同坡向间的光照强度与土壤温度存在显著差异,阳坡的土壤含水量(19.69%)显著低于阴坡的土壤含水量(31.06%),而其土壤温度(23.54 ℃)则显著高于阴坡的土壤温度(19.87 ℃),且土壤有机质及全氮、全磷含量也显著低于阴坡。

重要值能够客观反映出不同物种在群落中的地位和作用,值越大,则表明该物种在群落中越占优势(宗宁等,2014)。本研究中,马尾松4种不同森林类型林下植物重要值沿坡向梯度存在较大变化。其中在东南坡与西北坡林下灌木层优势种存在较大差异,东南坡优势种主要为马尾松、麻栎和黄檀等,而西北坡优势种为白背叶、山莓和枫香等。由于东南坡(阳坡)光照较强,从而导致土壤温度偏高,土壤水分蒸发旺盛,土壤含水量下降,这种情况下有利于耐旱喜阳植物的生长,而西北坡(阴坡)光照相对较弱,土壤较为湿润,腐殖化程度较高,土壤养分含量较高,更有利于耐阴植物的生长,这也体现了不同植物对生境的适应性。

在马尾松4种林型中,发现PF、PLM和PPM林型林下草本层优势种均有薹草出现。薹草生长的环境比较多样,有极强的营养繁殖能力,地下根茎发达,耐阴性好,适应性强,经常生长在比较脆弱的环境中(吉文丽,2007)。调查发现,东南坡PLM和PPM林下优势种为香港薹草,而西北坡PF和PPM林下优势种也有薹草。不同植物群落科、属、种结构既能反应植物的群落特征,又能体现植物群落所在的生境条件(柳小妮等,2008),由此说明在马尾松4种林型中,无论是东南坡还是西北坡,马尾松-麻栎混交林(PQM)林地生境质量最好,有利于更多物种的共存。分析原因是因为麻栎是一种强阳性喜光树种,不能在树冠下生长,但在混交林中生长迅速,形成良好的干形,且能促进马尾松的高生长,麻栎混交林中麻栎凋落物有着较高的养分质量分数,其落叶量的养分占林地养分总归还量的 71%,从而可以有效促进林地土壤有机质的分解和转化,对于提高混交林地土壤肥力有着重要的作用(肖洋等,2010)。

物种多样性是群落学中的重要指标,能够反映植物群落的生境差异、群落结构组成和稳定性程度(王飞等,2018)。本研究中,从东南坡到西北坡,马尾松4种不同林型林下灌木层和草本层Shannon-Wiener多样性指数(H)(东南坡9.25;西北坡:9.73)和Margalef丰富度指数(M)(东南坡 7.13;西北坡:7.83)呈现增加的趋势,但不同林型之间未达到显著差异水平,这主要是因为随着土壤含水量与养分含量的增加,使得西北坡能够容纳更多的物种生存,从而林下生物多样性种类增加(邹文涛等,2014)。在 4种不同林型中,马尾松-麻栎混交林(PQM)林下灌木层 Shannon-Wiener多样性指数、Simpson优势度指数(D)和Margalef丰富度指数(M)均显著高于其他3种林型,这说明 PQM林地生境质量好,物种多样性程度高,物种资源丰富。而Pielou均匀度指数(Jsw)在不同坡向及林型间的灌木层和草本层变化范围较小,这与南笑宁(2020)的研究结果一致,即不同坡向存在不同的功能群,且不同坡向的种间性状差异较小。

本研究发现,同一林型林下灌木层物种多样性指数(H指数、D指数和M指数)均高于草本层,可以得出该研究区马尾松4种林型林下灌木层的物种多样性程度均优于草本层,其中,马尾松-麻栎混交林(PQM)物种多样性程度最高,其林下优势种分布主要为麻栎、黄檀和泽兰,由此也可看出在不同坡向下麻栎具有较强的适应性及稳定性,相比较其他 3种林型,马尾松-麻栎混交林林地生境质量最好,林下植物种类丰富,多样性程度更高。

不同坡向对于草本层的影响大于灌木层,表明林下不同层次植物对群落生境差异的响应特征不同(方精云等,2009)。马尾松4种不同林型在东南坡和西北坡林下草本层植物多样性指数变化差异较大,PQM 和 PLM 林下草本层在东南坡Shannon-Wiener多样性指数、Simpson优势度指数和 Margalef丰富度指数均为东南坡显著高于西北坡,而 PF和 PPM 则均为西北坡显著大于东南坡,分析认为这与马尾松不同林型中的混交树种生长特性有关,在东南坡PQM和PLM林型中,麻栎和枫香均为喜阳树种且树高干直,冠幅相对较小,因而使得混交林林地光照充足,可为更多的物种提供光照和空间资源,一般来说,光照越充分,则其林下物种丰富度越高(张荣等,2020),因而使得其林下灌木层和草本层植物多样性程度较高。而与东南坡相比,西北坡在土壤含水量及土壤养分方面更优越,故PF和PPM林下灌木层和草本层植物多样性均表现为西北坡显著高于东南坡。由上可知,不同森林群落类型的种间关系与坡向等环境因子能够共同影响群落的结构和物种的分布格局,因此,不同森林群落类型植物多样性的高低不仅与外部环境因子相关,还受群落内部不同物种生理特性和群落结构的影响,尤其是群落自身的影响不可忽视(盘远方等,2019)。

4 结论

对北亚热带区马尾松纯林及3种针阔混交林型林下植物多样性的研究发现,不同坡向能显著改变马尾松4种不同林型林下灌木层和草本层物种多样性的类型和分布格局,具体表现为灌木层物种数在西北坡>东南坡,而草本层物种数在东南坡>西北坡。通过马尾松4种林型林下植物多样性特征研究发现,Shannon-Wiener指数(H)、Margalef丰富度指数(M)和 Simpson优势度指数(D)均表现为灌木层>草本层,而 Pielou均匀度指数(Jsw)在不同坡向之间变化较小。

马尾松 4种林型中,PQM 林下灌木层和草本层H指数、M指数和D指数均表现为最高,显著高于PF和PPM,而与PLM差异不显著,4种林型林下植物多样性大小顺序为:PQM>PLM>PPM>PF。相较马尾松纯林而言,3种马尾松针阔混交林林下植物种类更丰富,多样性程度高,尤其以马尾松-麻栎混交林为最优,这也体现了马尾松不同混交林型林下植物适应不同生境条件的生存策略。本研究结果也进一步证实了由于坡向的差异决定了不同森林植被类型下物种组成的变化和多样性的差异,同时,该研究结论也为北亚热带区马尾松森林生态系统的经营管理和生物多样性保护提供理论依据。