建构农民概念的逻辑*

——基于“结构-过程-属性”框架的动态分析

2022-08-10杜玉春赵德余

杜玉春,赵德余,梁 鸿

(复旦大学社会发展与公共政策学院,上海 200433)

一、引 言

农民问题一直是中国社会发展和建设进程中的重大问题(高建民,2008)。在新型城镇化与乡村振兴两大国家战略背景下,农民问题的重要性与解决它的紧迫性尤为凸显。而一个“好”(Gerring,1999)的农民概念是开展农民问题理论研究和社会实践的逻辑起点。但农民的概念问题被普遍认为是现、当代中外学术史上的难题(陈胜祥,2010),“很少有哪个名词像‘农民’这样给人类学家、经济学家和农村社会学家造成那么多困难”(Eatwell,1987)。自20世纪60年代起,欧美学者就开始围绕农民概念展开讨论,由于观点差异太大,还曾一度发生过激烈争论(秦晖,1999)。结果,在各学科之间,由于研究范式不同,农民有着不一样的概念和身份标签(田珍等,2010)(见表1)。我国的社会科学家同样积极对农民进行定义,截至20 世纪末出现了至少13 种有关农民的概念(林后春,1991);进入21 世纪,高建民(2008)、梁成艾(2018)等学者在批判继承前人观点基础上,又为农民范畴增添了一些新维度,农民概念更趋多样。事实上,尽管东西方学术界都进行了广泛探索,但至今还未清楚地说明究竟什么是农民(陈胜祥,2010;夏柱智,2016;郑志涛,2015)。一方面,各种农民概念的内涵呈现出相当程度的差异甚至牴牾之处;另一方面,农民概念不能有效指导经验研究者在不同时空和社会经济条件下确定谁是农民。农民概念长期混杂不清不仅严重阻碍农民问题相关研究发展,同时也给农民相关政策制定造成诸多不良影响(张义,1994;孙德厚,2003;史艳兰等,2019)。

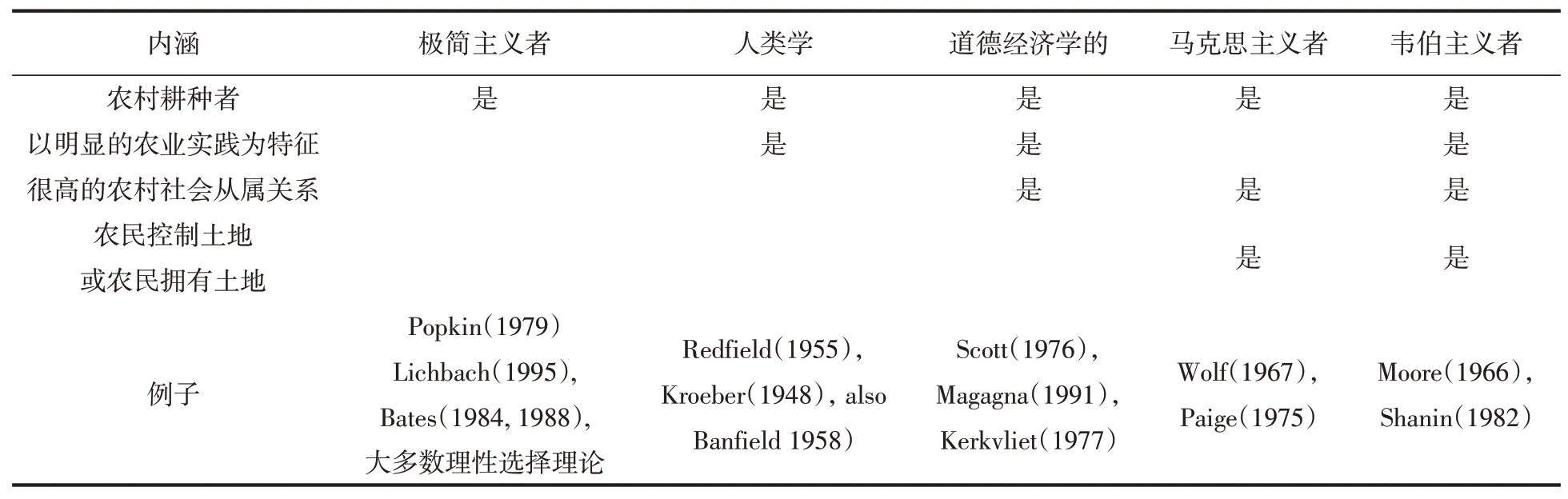

表1 各种“农民”概念的潜在维度(西方学术界)

农民概念长期混沌不明的原因可能来自经验和逻辑两方面。因为“概念从来不是天然的,它们一向是经验和逻辑双刃交叉剪合的产物”(戈茨,2014)。然而,纵观既有就农民概念问题展开论述的研究,仅明确承认经验是农民概念长期混沌不明的原因,社会转型、农民分化等社会现实变化会导致农民概念发生改变;在同一时空条件下,同一事物也存在许多方面,一个概念无法揭示事物的多方面本质(高建民,2008,隋筱童,2019)。换言之,既有研究认为认识对象的多样性、复杂性和动态变化等导致了当前局面。几乎没有从逻辑角度出发进行解释的成果,致使对于逻辑如何“剪合”农民概念的过程知之甚少。显然,加深这一过程的了解、增加该方面的知识具有重要理论价值和现实意义。鉴于此,本文拟描述和总结既有建构农民概念的实践和成果,以期在弥补既有研究不足的同时,促进农民概念清晰化。

二、“结构-过程-属性”分析框架

“概念是通过反映对象的特有属性或本质属性来反映对象的一种思维方式”(彭漪涟,1993)。下定义是最为常用的明确概念内涵的逻辑方法,它揭示概念所反映对象的特点和本质。“定义一个事物,就是从这一事物所有属性中,选取那些被理解为由其名称所指代且宣示的特定属性”(穆勒,2014)。纵观国内外大多数围绕概念问题展开论述的文献,包括专门论述农民概念问题的研究,大多数聚焦于辨析概念应该选取哪一个或几个属性,而采用的路径是语义分析(Kurtz,2000;陈运贵,2019;巩建婷等,2020)。注重属性选取的做法具有天然合理性,因为所有关于概念的工作的最终目的都是为了把握事物的本质或特有属性。

但仅注重属性及进行纯粹的语义分析远远不够,因为现实表明多数重要概念是多维度和多层次的。由此,就产生了概念结构问题。戈茨(2014)认为概念结构问题至少包含两方面,一是概念各层/维度之于概念的重要性,二是“维度或成分如何集合与构造”的问题。针对前一方面,他提出了一个包含基本层次、第二层次和指标/数据层次的“三层次”概念模型。其中,基本层次概念是那些在理论命题中使用的概念,基本层次概念的构成维度是第二层次,形成了许多概念的本体论分析,并在各种形式的因果机制中发挥重要作用。指标/数据层次(也被称作操作化层次)反映归属基本或第二层次概念名下的某种特殊的现象、个人或事件的诸多细节,进而允许数据得到收集,它们是连接度量与数据收集的桥梁。

针对“集合与构造”问题,戈茨对比研究了两种概念构建基础原则:必要充分条件与家族相似性。如果受第一种原则指引构建概念,即给出必要与充分条件,察看某个事物是否符合这种分类。家族相似性与充要条件完全相反,并不包含任何必要充分元素。任何事物,只要有足够的下一层次维度的相似性,就可成为家族的一分子。如果用数学语言解释,那么“与”(AND)代表必要与充分必要条件原则,“或”(OR)则是对应家族相似性原则的天然方式。对于进行概念分析的研究,通常不提供任何有关构建原则信息的困境,戈茨建议使用文本诠释方法应对。其中的诀窍是观察,若维度的讨论中断言缺少某一维度,那么个案就应从此类别中排除——这表达了必要条件原则的基本特性,即必要条件缺失会导致分析客体被剔除。而寻求量化度量是考察家族相似性结构的很好方式(不适合必要与条件充分原则)。戈茨以“福利国家”概念例子对家族相似原则进行了说明。通常认为,福利国家提供某些产品和服务,诸如失业保险、卫生保健及退休金等。在这种认识之下,福利国家是一个按照家族相似性原则建构的概念——第二层次维度是由国家提供的各种产品和服务,但并没有一种服务是某一国家成为福利国家时所(必须)提供的。然而,假如国家提供了其中一种或足够多的此类服务,就可以将其归类为福利国家。

戈茨所讨论的概念结构问题实际包含静态结构与动态建构两方面,动态建构就是通常所说的过程。鉴于此,融合讨论概念问题时不可或缺的属性特征要素,最终形成“结构—过程—属性”分析框架。运用这一理论框架对中国社会科学家建构农民概念时的共同实践进行细致考查和分析,以期揭示建构农民概念的逻辑。

此外,本文引入时间维度,参考借鉴汤志伟等(2021)对中国共产党百年“三农”思想和政策实践阶段划分成果,认为农民概念建构过程总体上经历了萌芽(改革开放至2002年)、发展(2003—2012年)和成熟(2013—2020 年)三个历史时期,然后对农民概念进行纵向演进分析,以期展示其时代和变迁特征。图1为本文“结构—过程—属性”概念建构动态分析框架。

图1 “结构-过程-属性”概念建构动态分析框架

三、数据资料收集及结果

为尽可能全面获得既有阐释农民概念的成果,本文按照以下步骤收集、整理与筛选文献资料。第一,在中国学术期刊全文数据库中分别进行主题、篇名检索。该数据库是目前世界上最大的连续动态更新的中国期刊全文数据库,覆盖范围十分广泛,同时具有题录、文摘和全文文献一站式检索功能。(1)主题检索:检索条件为(a)“‘农民’并含‘概念’”或(b)“‘农民’并含‘定义’”或(c)“‘农民’并含‘内涵’”。为充分保证文献质量,在检索页面的“来源类别”处同时勾选“核心期刊”“CSSCI”和“CSCD”,共检索出1 239条记录;(2)篇名检索:检索条件与主题检索一致,“来源类别”勾选“全部期刊”,共检索出13条记录。检索时间均为2020年12月19日。下载上述1 252条结果并按照“年份—作者—文献名”存档。第二,依托所在大学图书馆门户网站和上海市图书馆门户网站检索相关研究成果,并线下借阅。第三,关注并收集上述两种途径所获文献资料参引的中文农民概念研究成果。精读上述三个渠道收集的所有文献,并摘录文献中出现的农民定义①有关概念和定义的关系问题以及识别定义的策略,既有主流逻辑学教材以及戈茨的专著均有详细介绍,这里不再赘述。。上述工作的完成时间为2020 年12 月至2021 年3月。结果如表2所示。

表2 既有农民定义(中文)摘录结果(部分)

最终,自50处文献中共摘录69条中文农民定义。文献类型及相应数量为:期刊论文40处,专著4处,字、词典3处,学位论文3处。并对所有文献按照时间②《辞典》第一次面世时间为1936年,当时即收录了农民词条及其定义,后来虽经多次修订,但农民概念几乎没有变化,直至今日。在考查文献时间分布时,为了论述方便,将它的时间标注为1981——指相对于其他文献,它是最早的。《现代汉语词典》第一版(正式)初版时间为1978年,晚于《辞海》,早于其他文献,其他方面情况与《辞海》相似,同样为了论述方便,将它的时间记为1982年。进行排序,图2为所有文献时间分布图③鉴于综述性文献的存在以及一些作者在界定概念时会进行狭义和广义区分。事实上,从某种程度上而言,文献数量而非定义条数更能说明研究人员对于农民概念的关注程度。。

图2 1980~2020年农民定义出处(文献)数量统计

可以看到,明确给出农民定义的文献规模总体呈上升趋势,这反映了农民概念受关注程度逐渐增加。此外,还对各条定义编号。具体步骤:将按照时间先后顺序排列的50处文献依次标记为L1、L2、L3…L50(L:Literature)。对同一综述性文献中出现多条定义的,用“.”连接数字细分;对于研究者在界定概念时区分了狭义、中层和广义的,用“-”连接数字进一步区分,依次对应“1”“2”“3”④例如,6.1表示第6处文献中出现的第一条农民定义;5-1指第5处文献中出现的狭义农民定义。。在摘录与统计过程中,除文献编号为6的各条定义⑤由于历史原因,该篇文献没有标注参考文献;而它又极为重要——体现在后来讨论农民概念的研究几乎都会参引它。因此,将它纳入其中。,其他均来自原始文献⑥对于那些转引的定义,本文进行了寻根溯源——收集原始文献,然后按照统一标准筛选。。

四、研究结果

(一)概念结构:层次与维度

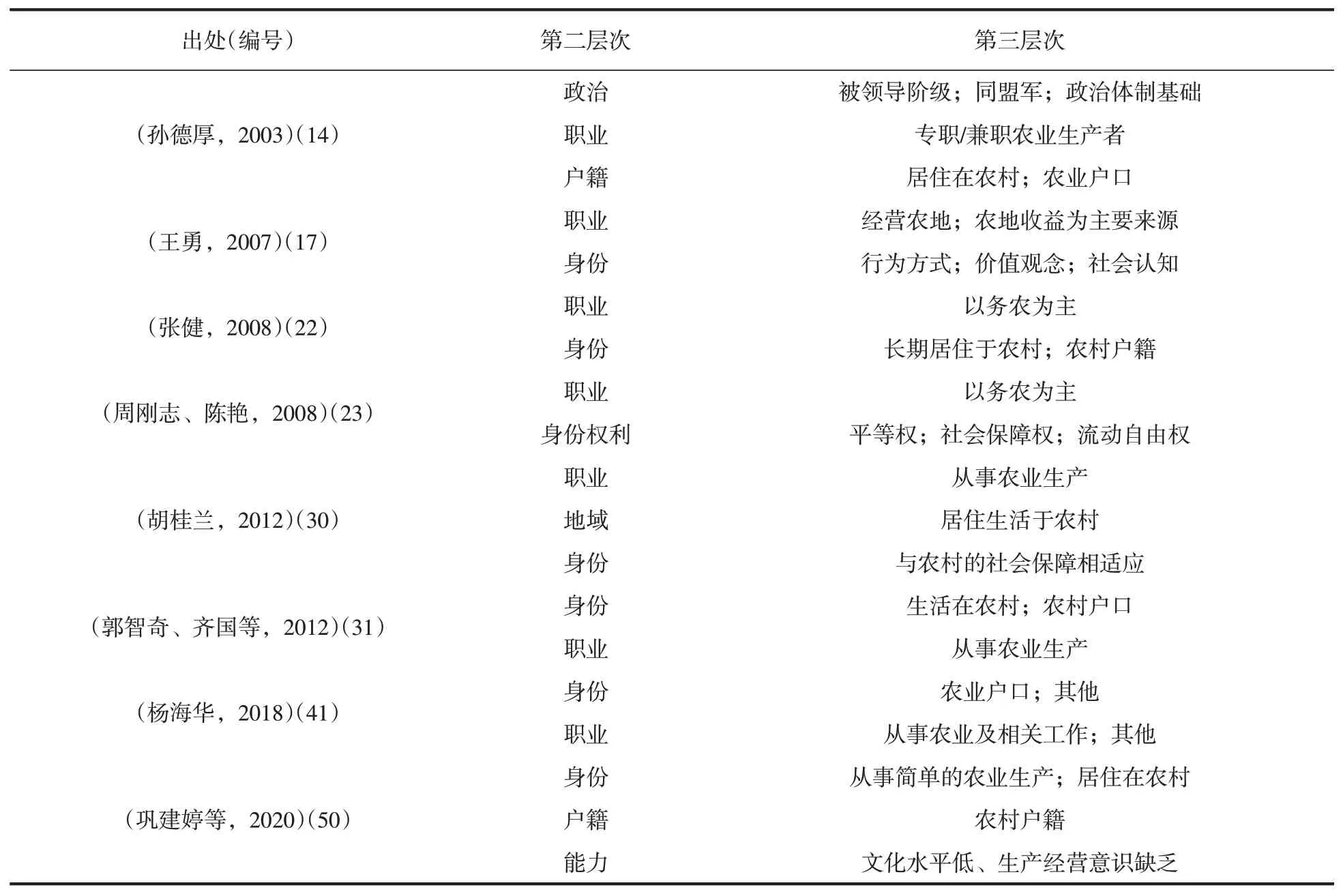

表3报告了所摘录69条定义中具有3层次结构特征的8条定义的维度/成分。尽管为摘录农民定义付出了巨大努力,但结果很有可能不完备。因此,不能认为69条定义是所有中文农民概念研究成果的全集即总体,且由于样本收集过程非随机,不能就此进行统计推论。但至少反映了在对农民概念化的学术努力中,一些学者会采用3层次的概念结构,故结果依然具有重要意义。同理,其余61条具有2层次特征的定义反映了建构农民概念也可以采用2层次结构。且从2层次和3层次结构在所采集样本中占比看,2 层次是农民概念的主流结构。原因可能是农民概念并非一个分析性概念(夏柱智,2016),而是一个人群概念(高敏雪等,2009),使研究者倾向将农民概念扁平化,即更多地建构2层次而非3层次农民概念。

表3 具有3层次结构特征的农民概念

时间分布方面,所有8 条3 层次结构特征的农民概念均来自2003 年以后,即在研究起始时间到2002年未发现有研究者使用3层次结构农民概念。这一结果初步反映了农民概念经历了明显的拓展过程。可能的原因是随着时代发展,有关农民的社会现象日益复杂和多样,相应的认知和研究需求也进一步提升,而原有的单层或者两层结构已不能再有效满足。换言之,为回应理论和实践需求,农民概念进入3层次结构时期。另外,不同阶段的差异性对比结果也在某种程度上说明了对于农民概念建构过程历史阶段的划分具有一定合理性。

下面察看69条农民定义各层次的维度/成分。基本层次概念的构成维度是第二层次。在细致地语义分析69条定义后,发现第二层次维度数量最少为1个,最多达10个,集中分布于1~3个,如表4所示。进一步观察农民概念第二层次维度数量的时空分布,会发现与以上8条具有3层次概念结构所反映的变化基本一致:农民概念随时间推移在拓展和丰富。如表4第2行所示,第二层次有且仅有1个成分的22 条农民定义中,有14 条来自2003 年(不含)以前,占比超过63.6%;2003 年(对应定义编号为L14)至2012年(对应定义编号为L31)之间1条,2013年(对应定义编号为L32)及其之后7条,分别占比4.5%和31.8%。再看第3 行,26 条定义中14 条分布在研究观察起始时间到2002 年间,占比53.8%,相比63.6%下降将近10个百分点;后两个阶段的比例分别为26.9%和19.2%。第4行显示,14条定义中仅有4条来自2003年前,占比约为28.6%;最后看表格第5行至第7行,即那些第二层次具有4个及更多维度数量的定义中,2003年以前的成果数量一直为0,来自2013年及之后的占比持续增大,采用5个甚至更多的10个维度的研究均来自最近一个时期。这些变化无不说明,越到后来,第二次层次成分数量越多。同一层次成分数量增加意味着属性增加,这表明农民概念在不断发展。

在那些具有3层次结构特征的定义的操作化层次上,维度/成分数量分布于1~3之间(见表4)。

表4 农民概念第二层次维度数量统计

(二)建构过程:充分必要与家族相似

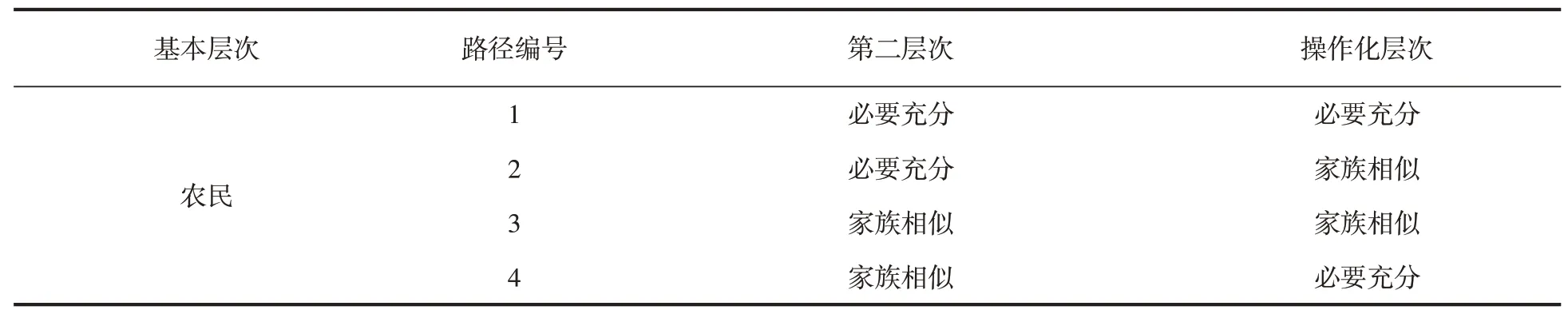

上一小节报告了农民概念的层次和维度,下面分析建构多层次和多维度农民概念的过程。框架形成章节解释了必要充分条件原则与家族相似性原则。现实中,建构混合结构甚至很大差异的结构完全有可能,但绝大多数案例都是上述两种结构的变式。理论上,研究人员可按照自己的研究目的、根据必要充分条件与家族相似条件中的任意一种原则构造上一层次的维度。那么,一个农民概念将可能通过4种途径完成建构。表5描述了这四种可能性。其中,路径1是第二层次的维度按照充分必要原则结合成基本层次的农民范畴,操作化层次上的各维度/成分依据相同原则完成对第二层次的维度的构造。同样可知路径2、3、4的具体做法。倘若某位研究人员不打算建构3层次概念结构农民概念,那么路径总数相应地缩减为2条。

表5 建构农民概念的四种可能路径

对69条农民定义逐一分解,结果发现,具有3层次特征的8条定义中,5条采用路径1,2条采用路径3,1条通过混合使用家族相似原则和充分必要原则完成构建。编号为14的定义是路径1的典型代表,明确指出“‘农民’这个概念应包含三条基本属性”,认为三条属性中的任何一条均不能缺失,充分说明第二层次采用充分必要条件原则。该定义进行的补充说明——“在这个定义里,显然不包括那些虽然属于农业户口,但已不再从事农业生产劳动的人”也充分印证了必要充分逻辑。如果继续考查该条定义的第三层次,会发现同样使用充分必要原则。

编号41的定义充分体现与代表了第二层次和第三层次均使用家族相似原则的路径3。该定义在第二层次使用了一种并列结构,认为农民的内涵既可以是身份,也可以是职业,并比较身份和职业,认为前者更具有普适性。这显然是认为只要具备身份和职业中的任意一个属性即可。在第三层次,该定义提到农民概念还包括由身份和职业衍生出来的包括生活阶层、意识价值、行为方式和文化心理等在内的诸多特征。这些“特征”是可能而非必要的显然更具合理性。据此,该定义使用的也是家族相似原则。

编号为17的定义混合使用了两种原则。原文是“作为职业的农民,是指那些经营农地、并主要依赖于农地收益维持基本生活的社会群体;作为身份的农民,是指那些在行为方式、价值观念、社会认知态度等方面带有厚重乡土特质的一类人群。无论从其中任何一个层面来看,与土地紧密相连都是农民最显著的特征。”在第二层次,该定义认为农民既可以作为职业,也可以作为一种身份,两个属性满足其一即可,这是典型的家族相似原则。而在第三层次,如描述作为职业的农民时,使用“并”连接,这是典型的必要充分条件原则。可见,该条定义通过路径4完成构建。

相对于具有3层次结构特征的定义,2层次的定义在诸多方面都更简单。余下61条定义中,49条运用充分必要原则完成构建,10条运用家族相似原则。另外两条无法判定,其中,编号37的定义列出了农民可能具有的10 个特征,但并未指出哪一条必不可少。然而,并非未明确哪一条是不可或缺的定义,运用的是家族相似原则。倘若如此,就可以选择其中任意一个或几个特征作为农民的基本属性进行定义,比如选择第8 个——享受乡村文明,但这显然是错误的。为满足学术研究的严谨性,本文对该条做搁置处理,而不妄加揣测该定义的作者的意思。另外一条不能有效判断的是编号为48 的定义。按照经典逻辑学的理论,该定义是功用定义⑦界定概念时,旨在揭示事物的功用的定义,即为功用定义,详见彭漪涟(1993)。,并未揭示事物的特性或本质,故暂不勉强归类。

由于应用必要充分、家族相似原则的前提是概念具有一定数量层次结构和每个层次上具有一定数量的成分,例如在二层次结构中,若第二层次只有一个成分,那么只可能使用必要充分原则。伴随着农民概念结构和维度数量的增加——前文已集中说明,必要充分和家族相似原则运用空间大幅提升,出现得也越来越频繁和广泛,持续为研究者组织、“粘合”不同属性特征形成新的农民概念发挥不可或缺的作用。

(三)属性特征:农业生产、住在农村与农业户口

任何一个概念都要借助语词来表达。“概念的具体内容可以是各种各样的,它的语言表现形式也可能不尽相同,但承载概念的语句高度结构化——总是由被定义项、定义项和定义联项三个部分构成”(彭漪涟,1993)。本文的被定义项是农民,定义项是用来揭示和明确农民内涵的概念或词项,定义联项通常有“就是”“是”“所谓…就是…”“指”等。基于此,参考程序化扎根理论的处理程序,对61条具有二层次结构特征的农民定义进行数据分析(表3已细致展示具有3层次结构特征定义的结果,故这里不再讨论)。具体而言,第一步,对原始文本进行编码。编号规则为“文献编号+文本原始短语/词语编号”,得到均具有唯一编号的119条原始短语/词语。第二步,整理与合并。即把描述事物同一特性或本质的条目合并,得到11个组别(含由无法归类合并的25条原始短语/词语所组成的“其他”组)。第三步,报告描述聚类结果。

表6展示了既有文献(不含运用3层次结构特征的)在建构农民概念时选取属性特征的情况。可以看到,定义农民时,“从事农业生产”最常被选取,其次是“居住在农村”;再次是“农业户口”和“与特定生产资料的关系”两个特征。主要靠农业收入生活或特殊的生产方式也会被学者纳入农民定义。除此之外,还有一些偶尔(包括仅一次)出现在农民定义中的属性特征。总体上,从事农业生产、住在农村与具有农业户口是农民概念最为显著的三个特征。

表6 两层结构定义编码结果及聚类分析

借鉴事件史分析方法⑧有关事件史分析方法的介绍,详见杜本峰(2008)、保罗·埃里森(2017)。每一类属性特征可以被认为是单种类重复事件,这里迁移运用生存、风险概念对其发生和持续时间进行了分析。,制作不同历史时期各聚类下属性特征关于有序时间的分布图形(图3)。从各历史区间点阵密度大致可看出,农民概念属性特征的涌现或(和)运用确实存在阶段性特征,自萌芽期到发展期经历了增加过程,而到成熟期呈现相对稳定趋势。进一步研究发现不同聚类的时间分布或者说发生、持续状态存在差异:(a)A#类,也就是从事农业生产自观察期伊始就被纳入,且稳定地延续至今;(b)D#类,即居住在农村的频率总体上仅次于A#类,再次是E#类;(c)F#类同样自观察期始即存在,且总体连续、略有间断地出现在整个研究期,它主要描述人与土地的生产关系;(d)E#类表示农村户口特征自1991 年开始被研究者所关注,可能的原因是虽然我国长期存在城乡二元户籍制度,但直到20 世纪九十年代初,户籍制度开始松动,农村与城市户口现实差异开始凸显;(f)此外,党的十六大之后农民开始被认为是一种职业(B#类),这与农民职业化的提出和推进紧密相关;类似地,农民还被认为是一种身份(C#),这与社会保障等相关制度与社会身份挂钩的建设密不可分;(g)其余诸类可以在马克思主义政治经济学下与F#类形成统一体,均从揭示农民的阶级、生产资料和生产关系特征方面建构。

图3 不同聚类下各属性特征关于有序时间的图形

五、结论与讨论

多年以来,研究者都无法用统一的“农民”概念描述所涉目标群体(贺雪峰,2009),本文从概念建构逻辑角度解释了上述现象的发生机制。具体而言,先融合传统重视概念属性特征的经验与长期被忽视的、新的概念结构理论,形成了“结构—过程—属性”动态概念分析框架,再运用这一框架对既有建构农民概念的实践与成果进行全面、系统地描述和分析,结论如下:(1)一些研究运用充分必要原则建构农民概念,一些研究则运用家族相似原则,还有研究在不同层次上混合使用不同原则。(2)所界定的农民概念既可能具有2层次结构特征,也可能是3层次结构。(3)给农民下定义时,在由农民可能具有的诸多属性特征所组成的内涵集合里,农业生产特征最常被选取,其次是在农村居住,再次是农业户口。与西方对比,农业户口特征为中国特有属性。(4)有许多其他特征也会被按照必要充分或家族相似性原则组合进农民概念的不同层次里。(5)整个农民概念建构过程存在显著时代变迁特征:农民范畴作为强应用型概念,其研究指向总体上与社会改革目标、尤其是与三农问题探索进程相吻合,鲜明的应用性特征与现实进展紧密相关,一直在回答和回应时代与现实需求过程中,完善和充实着自身的结构与属性特征。

倘若经验层面要素固定不变,若要建构一个统一的农民概念,则需要统一建构原则、概念结构与属性特征。显然,统一上述三方面并非不可能,但也是一项极其困难的工作。面对这一困境,因果论、本体论及实在论的概念观可能更适合农民概念本身及相关的理论研究和实践发展。其本体论特征在于,这种观念集中探讨究竟是什么构成了现象;其因果论特征在于,这种观念确认本体属性会在因果假设、解释和机制中发挥关键性的作用。其实在论特征在于,这一观念包括了对现象的经验分析。这一路径强调,概念分析包括探知现象的构成特性,而这些特性具有至为关键的因果作用,这些因果作用和因果机制在理论研究中发挥着重要作用。梳理现有农民经验研究,研究者实际上也是依据理论背景或研究目的对现象属性进行择取。