朱琏针刺选穴规律和特点的数据挖掘分析▲

2022-07-31甘小凤谭良源莫清莲卢栋明李志敏徐经洧

甘小凤 谭良源 莫清莲 卢栋明 李志敏 徐经洧

(1 广西中医药大学研究生院,南宁市 530200,电子邮箱:1187236530@qq.com;2 广西中医药大学第一附属医院中医治未病中心,南宁市 530023)

朱琏为八桂针灸流派主要代表医家,其针灸学术影响力遍布海内外,在医疗卫生相对落后的八桂地区培养了近千名针灸人才,对推动桂派针灸的临床与理论创新发展、提升八桂针灸流派的影响力起关键性作用[1-2]。20世纪50年代,朱琏受“巴甫洛夫的高级神经活动学说”[3]的启发,结合临床实践首次提出“针灸是通过激发和调整神经系统,尤其是高级中枢神经系统(包括大脑皮层)产生调节和管制作用,调节身体机能,促进疾病痊愈”。2021年, Liu等[4]通过电针刺激腧穴局部不同深度的神经发现,由神经纤维介导的免疫、抗炎效应存在差异性分布,科学地揭示针灸抗炎、调节免疫效应离不开神经及大脑的参与及调控,针刺通过刺激影响神经、内分泌、免疫系统治愈疾病。此研究结果与朱琏的学术观点[5]相契合。为了深入探索朱琏针灸的理法规律,本研究对朱琏的针刺选穴特点和规律进行分析,从而为朱琏针灸理论的挖掘及临床应用提供可靠依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源 选取朱琏所著的《新针灸学》[6]中第五篇治疗部分13个章节(包括消化系、呼吸系、泌尿生殖系、心脏血管系、神经系、肌肉与关节、内分泌、新陈代谢等)的针刺处方。纳入标准:腧穴个数有2个或者2个以上,有具体穴位名称并以针刺为干预措施的处方。排除标准:针刺处方中包含其他治疗干预措施,如艾灸、放血等;腧穴不在国家标准规定的穴位内。

1.2 数据的规范与数据库的建立 依据2009年出版的《国家标准腧穴名称与定位挂图》[7],对腧穴及归经进行规范化处理,录入EXCEL表格,建立《新针灸学》针刺处方数据库。

1.3 统计学分析 采用R-Studio软件对腧穴、特定穴、归经及部位进行频次、频率分析;基于Apriori算法进行关联规则分析,构建高频腧穴组合关联规则图。应用SPSS 22.0软件,采用系统聚类法对频率>35%的腧穴进行聚类分析。全程由本文第一、第二作者负责审核录入以及导出信息,确保数据的准确性。

2 结 果

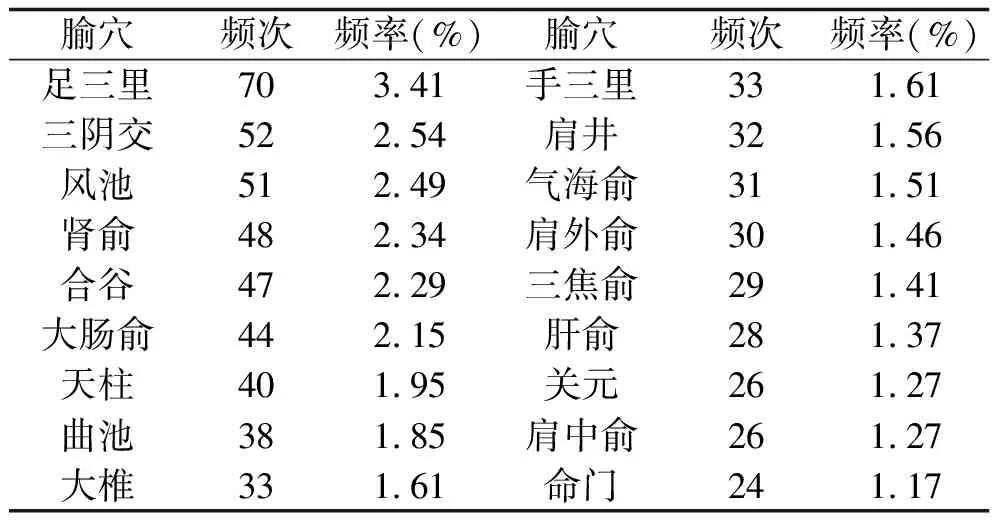

2.1 腧穴的使用频次 共纳入165条针刺处方,涉及腧穴302个。302个腧穴的总使用频次为2 051次,频次≥24次的腧穴共18个,其中使用频次最高的腧穴是足三里,其次为三阴交、风池、肾俞、合谷等,见表1。

表1 高频(频次≥24次)腧穴的分布

2.2 特定穴的使用频次 共使用了67个特定穴,其中使用总频次最高的特定穴类型为交会穴,其次为五输穴、背俞穴、下合穴、募穴等。见表2。

表2 高频特定穴所属类型及分布情况

2.3 腧穴归经 按照腧穴使用总频次,最常见的5种十四经脉依次为足太阳膀胱经、足阳明胃经、足少阳胆经、手阳明大肠经、督脉,可见朱琏临床首选阳经,见表3。

表3 腧穴的归经及使用频次

2.4 腧穴的分布部位 按照腧穴使用总频次,最常见的分布部位为背腰部,其次为四肢部、头颈部、胸腹部,见表4。

表4 腧穴部位分布规律

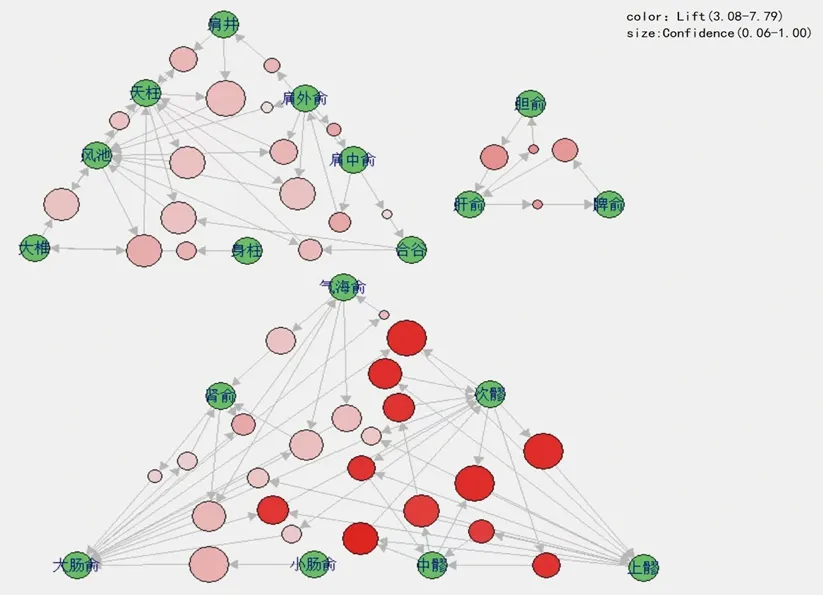

2.5 关联规则分析结果 共得到强关联规则26条,提升度均>1,支持度最高的腧穴组合为天柱=>风池、三阴交=>足三里;置信度达到100%的组合有3组,包括次髎=>上髎、小肠俞=>大肠俞、次髎+中髎=>上髎。见表5、图1。

表5 高频腧穴间的关联规则

图1 高频腧穴组合关联规则图

2.6 聚类分析结果 腧穴组合可分为8类:(1)足三里;(2)三阴交、风池;(3)肾俞、合谷;(4)大肠俞;(5)天柱、曲池;(6)大椎、手三里、肩井;(7)三焦俞、肝俞、气海俞、肩外俞;(8)关元、肩中俞、命门、身柱、膈俞。见图2。

图2 高频腧穴聚类分析树状图

3 讨 论

朱琏在继承传统十四经穴的基础上融合西医神经解剖学知识,提出十四经脉及腧穴与人体神经解剖分布的位置大致吻合,出版了新中国成立后第一部针灸学专著《新针灸学》[8]。该书从神经解剖及生理学角度出发,运用神经学说初步阐明针灸起效离不开神经及大脑的参与及调控,而腧穴的相对特异性是决定腧穴配伍效应高低的关键因素。研究表明,针刺不同的腧穴及腧穴组合所产生的协同或拮抗效应,是由腧穴的神经信号传导路径决定的[9],因此腧穴的特异性及配伍规律是研究针灸起效的重点。为更好地传承创新朱琏针灸,我们开展了朱琏针刺选穴特点及规律的研究。

本研究共纳入165个针刺处方,涉及302个腧穴,占所有腧穴总数量的83.42%,使用总频数达2 051次,可见朱琏针刺的临床用穴广泛,选用的腧穴几乎遍布全身。朱琏针刺取穴灵活,在临床强调一病可取数穴,一穴又可以治数病,其善于将数个有效的穴位同时应用,对病或对症取穴。

本研究的腧穴使用频次结果表明,足三里、三阴交、风池、肾俞、合谷及大肠俞为朱琏针刺最常用的腧穴。足三里为胃经的合穴及下合穴,具有调和脾胃、补益气血、平和肚腹的功效。位于L4以下的神经皮节支配区,此处交感节前神经元空缺,因此按照神经节段的联系刺激足三里无法达到直接治疗肚腹部疾病的目的,仅能通过迷走神经系统调控大脑区域,发挥“调脾和胃、平和肚腹”的消化效应。一旦切除支配胃肠的迷走神经,刺激足三里的消化效应即不存在[10]。三阴交为肝、脾、肾三经的交会穴,具有疏肝健脾、补肾固精的作用。位于腰L3~4及S2的神经皮肌节支配区与支配盆腔器官的交感神经和骶副交感神经相互联系。有学者研究发现,妇科疾病患者发生牵扯痛的部位在三阴交处尤为明显,表明此处的神经与盆腔器官联系紧密,通过针灸刺激此穴可有效调节盆腔器官的内环境,对妇科及男女泌尿生殖系疾病有确切的疗效[11]。风池、肾俞、合谷及大肠俞均能通过神经之间的联系直接或间接调节消化功能。上述6个腧穴是朱琏针刺用于治疗消化系统疾病的主方,体现了朱琏针刺临床治疗的首要观点是依据腧穴与功能区之间的神经联系,强调脾胃与肝肾并重,兼以调畅肠腑气机。

特定穴类型分布及腧穴部位分布结果表明,交会穴、五输穴、背俞穴及下合穴最为常用,背腰部的取穴最多,其次为四肢部。交会穴多位于头面及躯干,为十二经脉与奇经八脉中两条或两条以上经脉相互交汇和气血聚集的部位,发挥局部性即近治作用。五输穴位于四肢,为经气从小到大流注所到之处,发挥全身性即远治作用,常与交会穴相配合,一远一近,促使刺激从四肢向头部及躯干放散,介导不同的神经信号传导通路,可有效扩大腧穴的主治范围,贯通表里,同调多经气血阴阳,从而将腧穴间的协同作用发挥到最大。以上符合朱琏针刺的远近取穴法,即按高级中枢神经支配的原则,选全身性穴位以发挥远治作用[12],其以中枢神经为中心,取头、颈、背等躯干部附近的腧穴,配合远隔四肢部的穴位,按照神经节段支配选取局部性穴位,发挥近治作用。背腰部的背俞穴是朱琏针刺的主要选穴之一,使用总频次达279次,使用频率13.6%,配伍以背俞穴之间的组合、背俞穴与下合穴的组合、交会穴之间的组合为主,在26条关联规则中占8条,占总数30.7%,包括脏腑之间俞俞配穴(大肠俞/三焦俞配肾俞、小肠俞/三焦俞配大肠俞、胆俞/脾俞配肝俞)、俞合配穴(足三里、大肠俞配肾俞)、俞会配穴(三阴交、大肠俞配肾俞)。研究显示,不同神经节段的背俞穴周围分布着调控相应节段脏腑的自主神经纤维及其分支,这种神经节段性的联系决定了各脏腑背俞穴的主治及作用规律,指挥调控五脏六腑的一切生理活动[13]。其中,使用最多的背俞穴为肾俞,在26条关联规则中包含肾俞穴的关联规则占7条。肾主骨,生髓,脑为髓海,肾俞穴为肾的精气所注之处,与骨髓、脑的关系极为密切,为延年益寿的强壮要穴;肾的精气充沛,则筋强骨壮、脑髓充盈,则百病不生、延年益寿。刺激肾俞穴不仅可激发高级中枢的神经体液调节功能,从而调控脊髓相应节段中的自主神经中枢以改善肾功能及保护肾组织,还能提高脑内神经营养因子的表达,降低脑神经元的损伤,增强人体抗病能力,促进疾病恢复[14-15]。朱琏针刺将肾俞穴与大肠俞穴、三焦俞穴、足三里穴及三阴交穴进行配伍,用于治疗消化系疾病。陈斌等[16]对风湿关节炎大鼠的肾俞及足三里进行艾灸,发现可有效调节大鼠肠道菌群紊乱状态。上述研究结果体现了朱琏针刺的选穴注重激发高级中枢神经系统的调控,调后天以资先天,脾胃与肝肾同调,通利三焦气机以沟通脾肾,治疗消化系疾病。

腧穴归经结果表明,朱琏针刺常取足太阳膀胱经、足阳明胃经、足少阳胆经、手阳明大肠经及督脉,选用阳经为主,且上述阳经与脑的联系紧密。足太阳膀胱经为十二正经阳中之首,巨阳之经,在全身分布的范围最广,神经及神经纤维网密布,且有脊神经与脊神经纤维组成的交感链,与内脏运动神经密切相关。其循行从巅入络脑,经过目系循项降背入十二脏腑之背俞穴。现代生理学认为背部是体表-脏腑联系的主要通路和枢纽[17]。足阳明胃经循眼系,入络脑,为多气多血之经,气血最为旺盛,最宜用于调和五脏六腑的气血,以供脑用。督脉为阳脉之海,从脊骨上行入脑,与躯体运动神经皮质脊髓及皮质脑干束密切相关。足少阳经筋“维筋相交处”在脑内,与手阳明大肠经筋通过中枢神经共同支配肢体运动。朱琏针刺喜用阳经腧穴,注重激发、通调人体阳气,疏通经络,畅达气血,以激活、增强大脑元神之府主宰生命活动的功能,与其提出的“针灸治病离不开大脑皮层高级中枢参与”的观点相一致,针刺注重通阳以畅达全身气血、通脑调神。

本研究关联规则结果提示,天柱=>风池为支持度最高的腧穴组合,朱琏针刺将其用于治疗眼耳鼻疾病、消化系统疾病、神经系统疾病。天柱为足太阳膀胱经“从巅入络脑,还出别下项”在颈项部分开下行的穴位,风池为胆经和阳维脉的交会穴,深部有椎动脉经过,针刺两穴可促进颈项部气血的运行,疏通经络,对神经系统疾病有较好的治疗效果。且两穴均连接颈项与目系,配合可治疗干眼症,还可兴奋交感神经和副交感神经,调控胃的蠕动和胃液的分泌,减轻颈胃综合征的不适症状[18-19]。次髎=>上髎、小肠俞=>大肠俞、次髎+中髎=>上髎的置信度都为100%,为朱琏针刺前后固定配穴组合,分别用于治疗胃神经痛及便秘、运动神经及神经机能障碍、妇科等疾病。本研究聚类分析结果提示,朱琏针刺取穴首选足三里,最为重视对消化系统功能的调节,配穴主方为足三里、大肠俞、风池、肾俞、三焦俞及合谷,可见其重视健脾胃,补益气血,通利三焦及肠腑气机,肝脾肾三脏同调;其次取肩井、天柱、大椎、曲池、手三里、肩中俞及肩外俞作为神经系疾病的治疗主方,注重激发、兴奋人体阳气,疏通脊背膀胱经及督脉经气,健脑活络为要。

综上,朱琏针刺的选穴特点及规律为:第一,健脾胃与调肝肾并重,激活人体的神经-内分泌-免疫系统,兼以调畅三焦及脏腑的气机升降。第二,喜用阳经,注重通阳以畅达全身气血,尤其注重疏通足三阳经及督脉之经气,健脑活络以激发、增强大脑中枢对人体的管控与调节。第三,善用背俞穴及交会穴同调脏腑及多经阴阳,沟通表里,按病灶支配的神经节段及病灶远隔部位神经节段发挥的作用,循经取穴,并与局部取穴相结合,从而扩大腧穴放散范围,增强治疗效果。朱琏针刺通过刺激神经对人体产生治疗作用的针灸学术思想与现代科学文化背景相适应,在现代针灸学体系的形成及针灸学的发展中起重要的推动作用。通过数据挖掘方法可对朱琏针刺的选穴特点进行深入的分析,为针灸理论挖掘、临床应用及基础研究提供证据。但针灸调控的规律及生物学机制,包括穴位的功能特性、经络的科学内涵等内容,仍需深入研究。日后可立足于系统生物学的水平,研究穴位及经络的功能属性,解读针刺引起的生命科学现象,更加准确、客观地揭示针刺的作用规律和原理。