肥胖对子宫内膜癌患者生存预后的影响

2022-07-27李冬冬荆秀娟徐晓峰周怀君

李冬冬,荆秀娟,刘 涛,徐晓峰,周怀君

(南京大学医学院附属鼓楼医院妇产科,南京 210008)

子宫内膜癌(endometrial cancer,EC)为起源于子宫内膜的上皮性恶性肿瘤,是女性生殖系统三大常见恶性肿瘤之一,在发展中国家的发病率仅次于宫颈癌[1]。据2015年国家癌症中心统计,我国子宫内膜癌的发病率约为63.4/100000,死亡率约为21.8/100000[2]。2020年,全球范围内约有417367例子宫内膜癌新发病例及97370例特异性死亡病例[3]。肥胖所引起的脂质代谢异常已被证实与多种恶性肿瘤的发生密切相关[4-5],超重及肥胖者子宫内膜癌的患病风险分别为正常体重者的2.45倍和3.5倍[6]。随着近年来高热量饮食及低运动生活方式的影响,代谢性疾病的发生使得子宫内膜癌的发病率呈上升趋势,严重影响女性生殖健康[7]。肥胖与子宫内膜癌患病风险的关系已明确,但关于肥胖作为子宫内膜癌预后因素的研究结果尚存争议。有研究显示,较高的身体质量指数(body mass index,BMI)与子宫内膜癌的疾病特异性死亡和全因死亡率的增加相关[8-9]。而其他学者则发现,BMI较高的子宫内膜癌患者预后较好,肥胖能改善疾病特异性生存期,可能对Ⅲ、Ⅳ期非子宫内膜样子宫内膜癌有保护作用[10-11]。鉴于肥胖的流行,了解肥胖对子宫内膜癌患者预后的影响具有重要的临床意义。本研究旨在基于癌症基因组图谱数据库(The Cancer Genome Atlas,TCGA),结合我院近10年子宫内膜癌患者的临床资料,进一步评估肥胖与子宫内膜癌患者生存预后的关系。

1 资料与方法

1.1 资料来源 通过TCGA数据库(https://cancergenome.nih.gov)下载500例子宫内膜患者的临床资料,包括年龄、种族、BMI、病理类型、肿瘤分期、肿瘤分级、生存时间、生存状态等。2010年1月至2019年12月在南京大学医学院附属鼓楼医院确诊为子宫内膜癌并完成治疗的患者共465例,其中12例失访,最终纳入453例。本研究得到了南京鼓楼医院机构审查委员会的批准。纳入标准:(1)在我院首诊并完成手术、放化疗等全程治疗;(2)术后病理确诊为子宫内膜癌;(3)临床资料完整。排除标准:(1)合并其他恶性肿瘤史;(2)失访或随访期间临床资料不完整。

1.2 方法 收集TCGA和NDTH子宫内膜癌患者的人口统计学数据和临床病理特征进行分析,包括诊断年龄、肿瘤分级、肿瘤分期(FIGO)、分化程度、组织病理学类型、肌层浸润深度、腹膜细胞学、盆腔淋巴结和主动脉旁淋巴结受累及生存情况等。参考世界卫生组织[12]制定标准根据BMI划分为正常体重(18.5~24.9kg/m2)、超重(25.0~29.9kg/m2)和肥胖(≥30.0kg/m2)。据此将患者分为正常组、超重组和肥胖组。回顾分析不同BMI对子宫内膜癌生存预后的影响。总体生存期(overall survival,OS)定义为从诊断到任意死亡时间。无病生存期(disease free survival,DFS)定义为从诊断到疾病进展或疾病复发的时间。

2 结 果

2.1 一般情况 TCGA队列中正常体重者占17.8%(89/500)、超重者占22.6%(113/500)、肥胖者占59.6%(298/500)。76.2%(381/500)为子宫内膜样子宫内膜癌,23.8%(119/500)为非子宫内膜样子宫内膜癌,其中浆液型98例,混合型21例。参照FIGO 2009子宫内膜癌肿瘤分期标准,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ期分别占63.2%、9.2%、22.2%和5.4%。375例腹水细胞学检查数据完整,其中54/375(14.4%)阳性,321/375(85.6%)阴性。34例肿瘤状态信息失访,394/466(84.5%)为无肿瘤生存状态。浅层肌层(≤50%)侵犯296例(67.3%),深层肌层(>50%)侵犯144例(32.7%)。盆腔淋巴结阳性率为16.6%,主动脉旁淋巴结阳性率为10.1%(表1)。

表1 TCGA队列中BMI与子宫内膜癌临床病理参数的关系

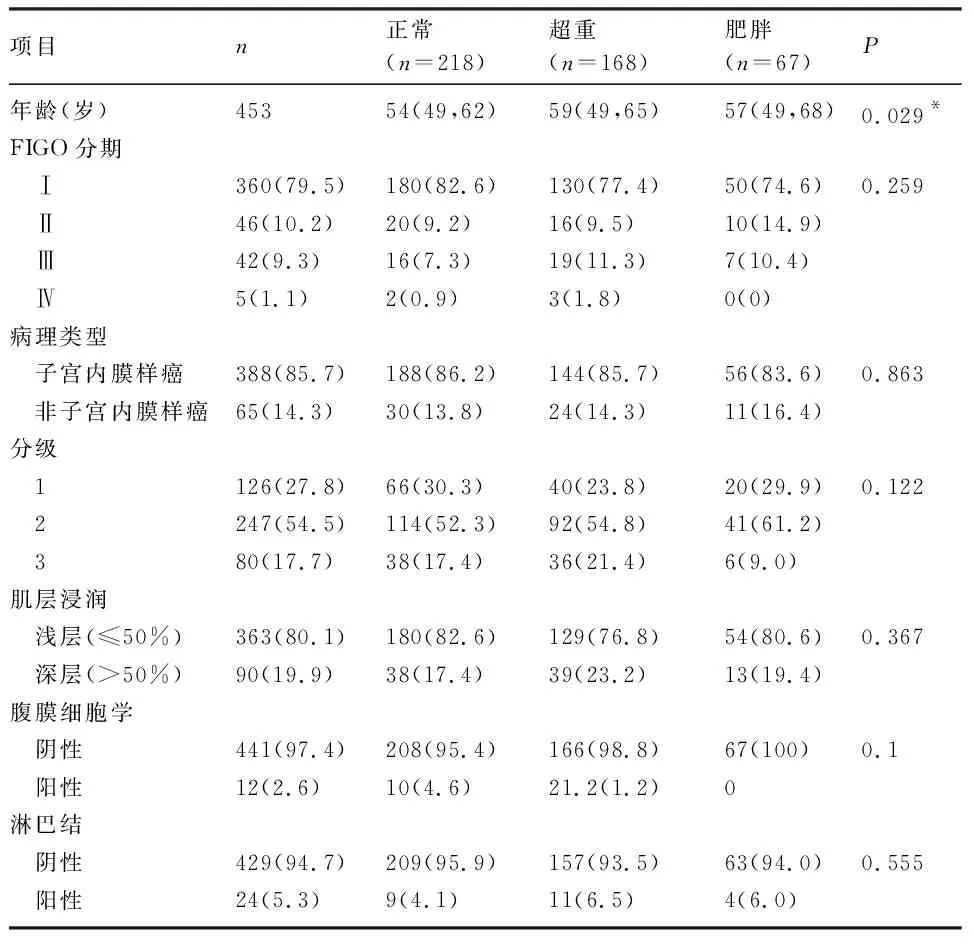

NDTH队列中正常体重者占48.1%(218/453)、超重者占37.1%(168/453)、肥胖者占14.8%(67/453)。85.7%(388/453)为子宫内膜样子宫内膜癌,其余65例(14.3%)为非子宫内膜样子宫内膜癌。FIGO肿瘤分期中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期分别占79.5%、10.2%、9.3%、1.1%。腹膜细胞学数据显示,441例(97.4%)为阴性,12例(2.6%)为阳性。浅表肌层(≤50%)侵犯363例(80.1%),深层肌层(>50%)侵犯90例(19.9%)。淋巴结阳性率为5.3%(24/453)(表2)。

表2 NDTH队列中BMI与子宫内膜癌各临床、病理参数的关系

2.2 BMI与子宫内膜癌临床病理参数间的关系 TCGA和NDTH队列中,不同BMI患者的诊断年龄均存在显著差异(表1和表2)。TCGA队列中,BMI与诊断年龄存在显著线性负相关(R2=0.049,P=0.000)(图1A),但在NDTH队列两者无明显相关性。不同病理类型子宫内膜癌的诊断年龄分布不同(图1B),子宫内膜样和非子宫内膜样子宫内膜癌TCGA亚组中,BMI与年龄分布仍存在负线性相关(图1C和D),可见肥胖女性在较早年龄时即易患子宫内膜癌。与NDTH队列不同,TCGA队列中不同BMI组患者的肿瘤分级不同(表1),子宫内膜癌患者的BMI越高(≥30kg/m2),肿瘤分化越好。组织学上也有类似的差异。与BMI正常组相比,肥胖女性更易发生子宫内膜样子宫内膜癌(表1)。

图1 BMI与子宫内膜癌临床病理参数间的关系

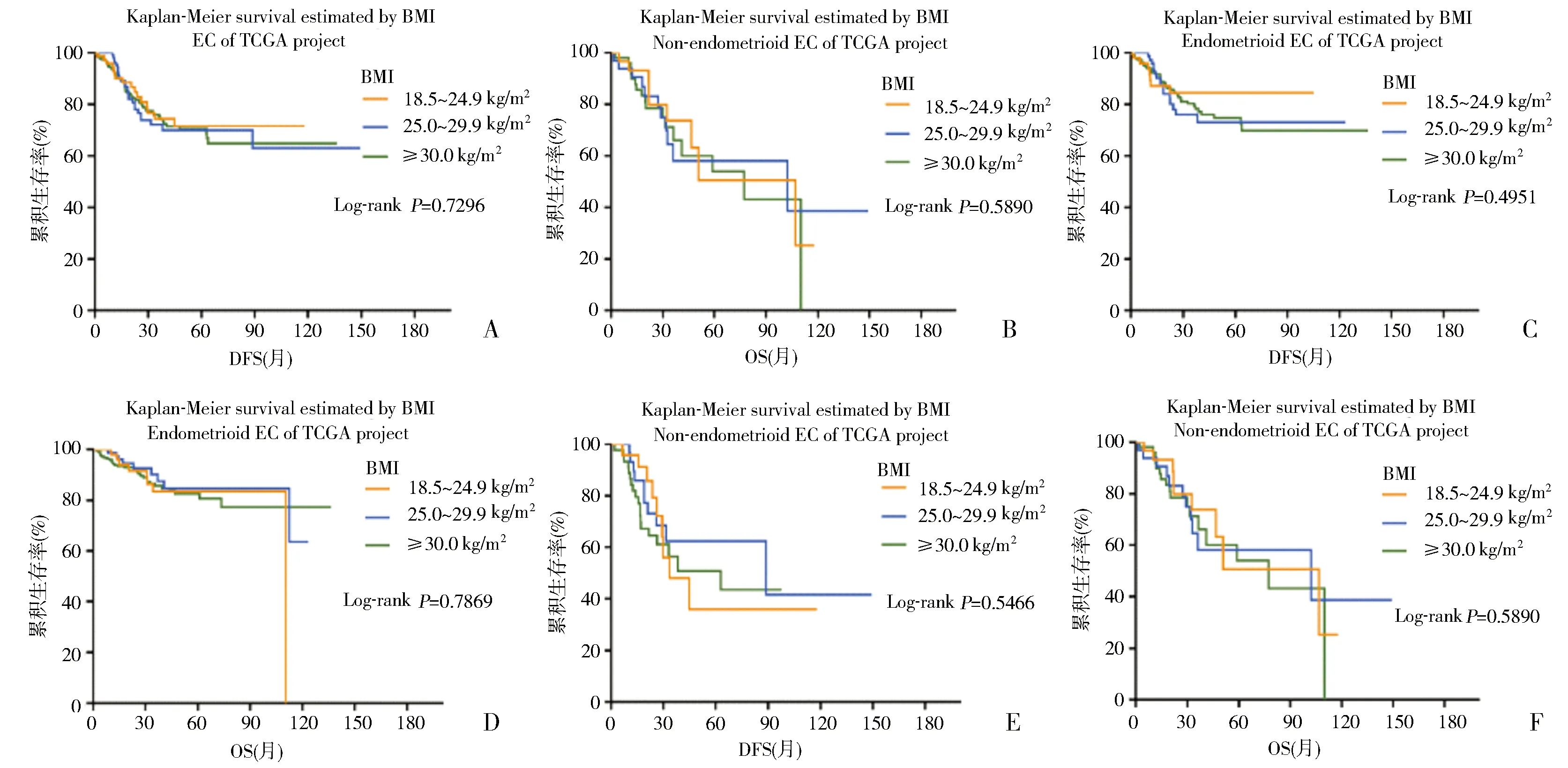

2.3 生存分析 TCGA队列中,中位随访时间为34.92(0.07~149.44)月,死亡49例,死亡率为9.80%。Kaplan-Meier生存分析显示,OS和DFS在不同BMI组间均无统计学差异(图2A和图2B)。单因素分析显示,肿瘤高分期、带瘤状态、非子宫内膜样病理组织学类型、深部肌层浸润、腹膜细胞学阳性、腹主动脉旁或盆腔淋巴结受累者DFS相对较低(P均<0.05)(表3)。肿瘤低分级、带瘤状态、非子宫内膜样病理组织学类型、深部肌层浸润、腹膜细胞学阳性、腹主动脉旁或盆腔淋巴结受累者OS相对较低(P均<0.05),诊断年龄较小者OS相对较高(HR=1.038,95%CI为1.017~1.059,P=0.000)(表4)。多因素Cox回归分析显示,仅带瘤状态为DFS的独立危险因素(HR=8.340,95%CI为4.274~16.276,P=0.000)(表3)。诊断年龄(HR=1.045,95%CI为1.009~1.083,P=0.015)及带瘤状态(HR=8.453,95%CI为3.542~20.174,P=0.000)为OS的独立危险因素(表4)。

图2 TCGA队列中子宫内膜癌Kaplan-Meier生存分析

NDTH队列中,中位随访时间为35.0(0.05~106)月,死亡20例,死亡率为4.42%。不同BMI组间对OS、DFS无明显影响(图3A和B)。单因素分析表明,诊断年龄、肿瘤高分期、低分化、深部肌层浸润者DFS相对较低(P均<0.05)(表3)。肿瘤低分级、非子宫内膜样组织、深部肌层浸润、盆腔淋巴结受累者OS较低(P均<0.05)(表4)。多因素Cox回归分析显示,诊断时年龄(HR=1.041,95%CI为1.003~1.081,P=0.035)、Ⅲ期(HR=12.946,95%CI为4.916~34.093,P=0.000)和Ⅳ期(HR=20.143,95%CI为5.389~75.285,P=0.000)为DFS的独立危险因素(表3),而仅有Ⅲ期(HR=14.341,95%CI为4.474~45.969,P=0.000)和Ⅳ期(HR=10.357,95%CI为1.716~62.513,P=0.011)为OS的独立危险因素(表4)。

表3 子宫内膜癌DFS的单因素及Cox多因素生存分析

表4 子宫内膜癌OS的单因素及Cox多因素生存分析

2.4 不同组织学和不同FIGO分期亚队列的生存分析 在TCGA和NDTH不同组织学亚队列(子宫内膜样癌和非子宫内膜样癌)中,不同BMI组患者的人口统计学特征无明显差异。在TCGA和NDTH中子宫内膜样癌和非子宫内膜样癌两亚队列中,不同BMI组患者的DFS和OS差异均无统计学意义(图2和图3)。子宫内膜样癌和非子宫内膜样癌亚队列中,不同肿瘤分期(FIGO Ⅰ期组和Ⅱ~Ⅳ期组)患者在BMI分类中的生存均无明显统计学差异(图4和图5)。

图3 NDTH队列中子宫内膜癌Kaplan-Meier生存分析

图4 TCGA队列中不同组织学和不同FIGO分期子宫内膜癌的Kaplan-Meier生存分析

图5 NADH队列中不同FIGO分期子宫内膜癌的Kaplan-Meier生存分析

3 讨 论

子宫内膜癌多发生于50岁以上的绝经期女性,其发病的危险因素包括高龄、月经因素(初潮早、延迟绝经)、未生育、相关疾病(肥胖、糖尿病、高血压、多囊卵巢综合征等)、林奇综合征等[13]。随着内分泌代谢性疾病罹患人群的增加,子宫内膜癌的发病呈逐年上升趋势。肥胖作为全球范围内日益严重的代谢异常症候群的主要表现,能通过多种方式促进子宫内膜癌的发生。首先,外周脂肪组织动员转化后使得机体雌激素水平升高,同时肥胖降低性激素结合球蛋白而减慢雌激素的代谢速率[14]。其次,肥胖患者机体内糖脂代谢异常,多合并胰岛素抵抗、高胰岛素血症、高血糖、脂肪代谢异常(高脂血症、脂联素紊乱)[15]。胰岛素可通过多种信号通路直接促进EC细胞增殖,促进肿瘤血管增生。脂联素作为抑癌性脂肪因子,肥胖通过内分泌及旁分泌途径干扰脂联素生成,多种因素交互作用下共同促进EC的发生[16-17]。

本研究发现,与正常体重组相比,肥胖组及超重组子宫内膜癌的诊断年龄较小,且TCGA队列中BMI与诊断年龄呈负相关。随着肥胖的进展,潜在的致癌机制导致女性在较早年龄发生子宫内膜癌,这与最近的一项研究结果[11]一致。但NDTH队列中BMI与诊断年龄的关联呈非线性,为了探究导致两队列结果不一致的原因,再次对TCGA、NDTH队列中患者的临床病理资料进行比较分析,结果显示两队列肿瘤分期、组织学类型、分化程度等方面均有差异。TCGA队列低分化、非子宫内膜样癌及晚期子宫内膜癌比例较高,诊断年龄较大;NDTH队列高分化、子宫内膜样癌及早期子宫内膜癌患者比例较高。考虑两队列统计结果的不一致可能与肿瘤特征的差异性分布有关,如队列中晚期患者的诊断年龄比实际发病年龄较晚等。可见,较高的BMI是子宫内膜癌患病的高危因素,肥胖可能与早期诊断子宫内膜癌的年龄有关。

子宫内膜癌的预后与年龄、肿瘤分期、分化程度、病理类型、淋巴结受累情况等均具有一定相关性[18]。子宫内膜癌在传统意义上分为Ⅰ型和Ⅱ型,Ⅰ型为雌激素依赖型子宫内膜癌,病理类型为子宫内膜样癌,约占80%~90%,患者多伴有肥胖、糖尿病、不孕、绝经延迟等,预后相对较好。Ⅱ型子宫内膜癌相对罕见,包括浆液性癌、透明细胞癌、未分化癌等多种特殊的病理类型,临床侵袭性高,预后不良,在非肥胖人群中相对更常见,为非激素依赖型[19]。本研究生存分析显示,较小的诊断年龄与子宫内膜癌OS的改善有关,考虑可能与年龄对Ⅰ型子宫内膜癌亚组的影响有关。

促炎脂肪因子介导的慢性炎症亦与肥胖有关,通过自由基形成和免疫监视缺陷进一步引起DNA损伤和遗传不稳定性,从而为肿瘤的发生提供支持性微环境[20-21]。此外,Roque等基于相同的TCGA数据比较了不同分子分型子宫内膜癌差异基因表达与BMI之间的关系,发现在子宫内膜样子宫内膜癌中,肥胖相关基因随着BMI增加而上调[22]。近期有学者发现,血管生成相关基因在不同BMI中存在差异性表达,肥胖可能通过调节血管生成途径而促进I型子宫内膜癌的进展[23]。综上可见,BMI较高的肥胖者更易发展为侵袭力较弱的I型子宫内膜癌,而BMI较高的子宫内膜癌患者的发病年龄较轻,因此,诊断年龄较小利于子宫内膜癌的预后是可以理解的。由于样本量大小、种族差异、研究设计类型、不同的BMI分组等原因,BMI对子宫内膜癌预后影响的研究结果不甚统一。一项纳入46项研究的meta分析指出,较高的BMI(≥30kg/m2)与子宫内膜癌全因死亡率的增加相关(HR=1.34,95%CI为1.12~1.59),但与疾病特异性死亡率并无相关性[8]。本研究中的TCGA和NDTH队列里,不同病理类型和肿瘤分期患者的BMI分类中,DFS和OS均无明显差异。这与其他学者在关于肥胖对Ⅰ型、Ⅱ型子宫内膜癌预后的观察性研究中得出的结果一致[24-25],均未发现肥胖与子宫内膜癌生存预后间的关联。值得注意的是,在NDTH队列中,复发、转移和死亡的病例较少,因此DFS和OS曲线之间差异不大。

本研究尚存在一定的局限性:随访期间患者体重增加或减轻无法计算,这可能混淆了BMI对生存的影响;术后辅助治疗及其他影响预后的药物治疗资料不详尽,且缺乏术后并发症的相关数据。子宫内膜癌合并肥胖者诊断年龄可能相对偏小,但肥胖不是影响子宫内膜癌远期预后的因素,有待进一步研究。