“抗大”第六分校三次组建

2022-07-22王江叶

王江叶

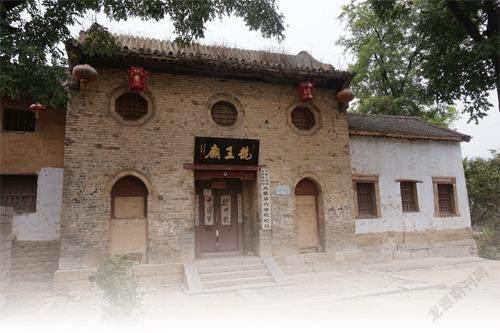

河南涉县(现属河北)原曲村是一个有着千年历史的古村落。村中有一座龙王庙,庙内殿宇齐整,石碑肃穆,松柏青翠,院落宽敞,处处透露着一种古朴厚重的气息。抗日战争时期,中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)第六分校曾驻扎这里,留下一段光荣的历史和不平凡的印迹。

创办第六分校

“抗大”前身为中国人民抗日红军大学,创办于1936年6月,1937年1月更名。抗战时期,“抗大”在陕甘宁边区和敌后抗日根据地先后创办了12所分校、5所陆军中学和1所附设中学,培养了十多万军政干部,第六分校是其中一所。

最初,第六分校是由“抗大”第四团第一营、第二营和第一团第三营,以及八路军第一二九师随营学校组成。校长刘忠,政治委员黄欧东,参谋长姚继鸣,政治部主任铁坚(后为胥光义)。学校主要任务是培养和训练第一二九師和晋冀鲁豫军区初、中级干部。

1940年11月底,学校成员先在涉县固新镇集中,后开拔到山西武乡县,在这里选择校址。12月中旬进驻武乡县东沟村。

1941年1月,日寇对太行山进行大“扫荡”,第六分校转移到黎城县东黄须村、西黄须村一带。待反“扫荡”结束,又转移到武乡县蟠龙镇及附近地区。第一二九师师长刘伯承、政委邓小平指示第六分校,以该地区为基本校址,接收各地送来的学员。

1941年3月18日,第六分校在武乡县义安村召开大会,庆祝“抗大”第六分校成立,并举行了“抗大”第8期开学典礼。刘伯承到会祝贺,并作了加强敌后干部训练工作的指示。

第六分校设训练部、政治部、供应处和一些科室,学员总共有2700多人,分成4个营,每个营均是3个连。第一营为连级军事干部,第二营是排级干部,第三营是连、营级政治委员,第四营是特科大队(训练炮兵、工兵和供给管理干部)。后来又成立第五营,负责训练民兵。此外还成立了干训队、青年队、地方干部队,有针对性地培训不同对象。

学习和反“扫荡”两不误

1939年5月26日,毛泽东在“抗大”成立三周年纪念大会上明确提出“‘抗大’的教育方针是:坚定正确的政治方向,艰苦奋斗的工作作风,灵活机动的战略战术”,并亲自拟定“抗大”校训:“团结、紧张、严肃、活泼”。

第六分校是严格按照“抗大”总校的方针和政策开展教学管理工作。以军事学习为主的营,军事课和政治课的比例分别为60%、30%;以政治学习为主的营,军事、政治课程比例为30%、60%。所有营的文化学习占10%。

军事课教材主要是翻印总校课本,设有战术和技术课。战术课学习分步兵战术和游击战术,技术课主要是学习刺杀、射击和投弹。担任炮兵教员的是全军著名的炮兵射击专家赵章成,教刺杀的是第一二九师有名的刺杀尖子高孚。在射击教学上,用的是第一二九师参谋田牧翻译的日军射击教材,内容包括步兵各种武器的射击原理、实弹射击、武器故障排除及修理。此外,学员还要学习土木作业、防空、军事内务条令、纪律条令等知识。

政治课学习的内容主要包括马克思列宁主义基础教育、中国革命问题、政治工作、党的建设、政治常识等。第三营一些干部来自决死队,文化程度较高,但也多少受到阎锡山的影响,因此学校教员在上哲学课中专门批判阎锡山的“唯中哲学”,揭露和反击阎锡山鼓吹的“抗日准备联日”“联蒋准备反蒋”“联共准备反共”等主张,让干部认清阎锡山的反动本质。

学校借住的都是老乡的房子,因房屋有限,也没有太多的屋子当教室,因此平常教学主要在村外平坦的场地或树下进行。

太行山是日寇“扫荡”的重点区域,为此第六分校师生多次参加反“扫荡”。1942年2月,按照第一二九师命令,学校以第四营(特科营)为基础,增配数百支步枪,组成一个加强营,在营长谢光粹、政委邢亦民等同志带领下,在武乡、襄垣、榆社一带开展游击活动,袭击敌人据点,配合主力部队粉碎敌人进攻的阴谋。一次,政教科科员戈果担任侦察班班长,带侦察员到太和县小白村侦察,从村里维持会人的口中得知敌人快要来了,马上将消息报告给学校,学校立即组织师生转移,使敌人扑了空。

因为学校主要是为了培养和保存干部,因此在反“扫荡”中尽量不与敌人正面交战,而是隐避、突围、脱离敌人封锁包围圈,跳到外线,在山里、青纱帐和游击区分散开展活动。等敌人“扫荡”结束,学校再按上级通知要求,返回驻地继续开展教学活动。

在反“扫荡”中,学校也受了一些损失,供给处协理员徐德就是在遭遇战中不幸牺牲的。

背粮运动

第六分校师生生活十分艰苦,各种物质缺乏。武乡地处太行山深山,沟壑纵横,交通不便,而学校又缺乏畜力,为解决粮食困难,便组织学员开展背粮运动。

学员们从武乡蟠龙一带出发,翻山越岭,步行二三百里山路,到平顺、昔阳等游击区背粮。去时每个人背上背包,带上三四天的口粮;回来时,再用裤子当粮袋,把两个裤口绑紧,将袋子搭在肩上背回来。身强体壮的同志可背七八十斤,而那些身体孱弱的同志只能背四五十斤。返回学校要走四五天,路途中会吃掉一些粮食,把粮食背回来后,会再分一些给病号和留守同志,这样学员们余下的粮食也就没有多少了。往往在学校休息个三四天,便再去背粮,如此反复。

师生们吃的粮食大部分是黑豆和红高粱,只有少量小米给重病号吃。因背粮体力消耗大,伙食又单一,普遍缺乏营养,很多人得了夜盲症,晚上看不清路,这就给夜间行军造成极大不便。当时根据地医疗用品缺乏,部队疟疾流行,有的人还并发痢疾,学校不少连队的病号达一半以上,只能让轻病号照顾重病号。

由于敌人严密封锁,用于治疗疟疾的奎宁很难买到,因此师生们只能用土偏方治疗。有的用醋煮鸡蛋,有的找狗肉、狗骨头熬汤喝。不管偏方疗效如何,很多同志都是等到身体挺不住时才去休息,待病情稍有好转再去背粮,有的人便牺牲在背粮的路上。有一位患了疟疾的老红军,身体很是虚弱,不忍让其他同志受累,坚持跟着去背粮。晚上在一个村宿营,没想到第二天清晨,同志们便发现他没了呼吸。

学校食堂也缺乏食盐,驻地不产盐,外地的盐又运不进来,时间一长,很多人都因缺盐浑身无力。有一个学员非常着急,他养了六头猪,原打算过年再宰了吃,为了解决盐的困难,他便请两人赶着这六头猪,到二百多里地外的武安卖。路上这两个赶猪的人是渴了喝生水,饿了啃口干粮,吃了不少苦。最大的问题是,猪在路上走的时间长了,把“猪蹄子”磨破了,躺在地上不肯走。还是在老乡的帮助下,给猪“穿上鞋”,才把猪赶到武安,最终换回250多斤盐,解了学校一时之困。

既要完成教学任务,也得解决生活困难,学校党委提出背粮与教学相结合的教育方针。每次背粮前,都组织做好军事、政治和文化课程的教学准备工作。出发时,组织学员演练行军战斗准备,整理武器、装备和书包。行军开始后,组织学员开展战备演习,按照作战要求,派出侦察、警戒、侧翼保障等人员,并按照前卫分队、本队、后衛分队的序列行军。

为了学字,让学员们把生字贴在背包上,行军中边走边记。中间短暂休息时,学员们拿一根木棍在地上练字。休息时间长的话,就由教员上课或组织学员讨论。宿营时,学校组织学员看地形,拟定作战方案,防止敌人突袭,并放出流动哨、小哨戒备。学员们形象生动地评价这种学习方式:“认字就在背包上,写字就在大地上,课堂就在大路上,桌子就在膝盖上,学习背粮两不误。”

各个中队还都办了自己的“小报”,也就是一张纸加上一瓶墨水、一支笔,一两天就能出一期。这些小报文字短,形式多样,有消息、问答和故事,大家喜闻乐见,相互传着看。在背粮行军中,唱歌、讲故事、说笑话,各种活动穿插其中,也让学员们充满了革命乐观主义精神,没有一个怕苦怕累退缩的。

背粮中有时也会遇到敌人,学员们打得赢就打,打不赢就跑。1941年10月,第二营五中队到祁县、太谷去背粮,遭遇一队日伪军。在中队长指挥下,大家不顾长途行军的疲劳,立即抢占山头,先敌开火,打了敌人一个措手不及,敌人死伤惨重。而待敌人援军赶到,大家又边打边向东撤,安全脱离危险区。

就是在如此艰苦和残酷的环境中,学员们刻苦学习和训练,成为军政兼优的骨干。

1941年9月,第一二九师在涉县王堡和赤岸村之间的宽阔地带举办全师运动会,“抗大”第六分校积极备战,派代表参加射击、投弹等十几项比赛,夺得总分第一名。

1942年4月28日,太行区春季反“扫荡”胜利结束,第六分校奉命调回“抗大”总校归建。学员全部毕业,分配到部队和地方机关工作,大部分教职员返回总校,至6月间合编就绪,第六分校暂告结束。

第二次组建第六分校

1943年1月,“抗大”总校奉命返回陕北。为留下一部分教学力量,为第一二九师和太行区地方武装继续培训军政干部,决定以总校基本科一营、二营、三营为基础,从校直机关和各分队抽调干部,组建新的“抗大”第六分校,归第一二九师领导。

第二次组建的第六分校,校长徐深吉,政治委员袁子钦,教育长胡汉彪,政治部主任张力雄,供给处处长徐熘、副处长郭清明,卫生处处长饶极进。

校部设校务科、军事教育科和政治教育科。政治部下设组织科、宣传科、锄奸科。按照精兵简政的要求,校属机关不过百人。校务科直辖1个警卫排和1个通信班。

“抗大”总校留下的3个营,分别编为第一、第二、第三大队,每个大队3个中队,每个中队均有一百余名学员。三个大队分别驻扎在涉县连泉、固新、原曲村庄。此外,“抗大”太岳大队归第六分校建制,仍留在太岳区,为太岳军区和决死队培养干部。

1943年3月初,新组建的“抗大”第六分校举行了开学典礼。1943年5月,冀南大队从冀南区来到太行山,又被学校编为第四大队。

各大队领头的主要干部多是部队营、连级,也有少数团级干部,绝大多数还是共产党员,军事和政治素质较高。参加培训的学员都是各部队送来的连、排级干部,大部分还是红军时期入伍,战斗经验丰富,只是文化水平低,还有少数干部是文盲,不认识几个字。

根据学员文化状况,分校因人施教,分为中学班、小学班和初小班,对少数学员则安排干部进行重点扫盲。

按照学校制定的教学计划,每周课程排列由各大队制定。根据学校统一教学大纲,各类课程在正式上课前都要经过教育准备会,或先行试讲再向学员讲授,教员不得擅自更改。若发现教员授课中出现错误,会立即纠正。

课堂上教员就是指挥员,学员们必须听从安排,但在讲课中也要充分发扬民主,课前课后教员要虚心听取意见。

为了严格实施教学计划,保证教学质量,学校领导经常检查和听课,亲临训练场地,参加讨论,检查学员作业。教职员和学员安排的时间都很紧,功课排得很满,每天除正课外,早操练习制式动作,晚饭后开展体育活动、做游戏,晚上点名时还要对一天的学习情况进行点评。

学校条件依然很艰苦,没有房子做教室的学员,只能露天上课。用门板作黑板,墙上灰块或木炭作粉笔,膝盖当课桌,地面当凳子。缺少墨水,就买点红、绿、紫染料,和清水混合一起当墨水。没有水笔,就用子弹壳加上铁片尖作笔。没有笔记本就找油光纸钉起来当本子。

粮食运输也是个难题,机关干部和学员轮流到上百里路以外的地方背粮,烧的柴也得自己到山上打。值旱灾、蝗灾盛行之年,为度荒抗灾,学校粮食定量减少到每人每天9两(16两一斤)。粮食不够吃,就组织学员们到地里挖茴茴菜、蒲公英等野菜充粮。

第一二九师师部号召每个人生产30斤菜交食堂,但涉县山多土薄,又不能与民争地,学校只能利用山下、路边、屋角,东一块西一块地挖地种菜,被学员们戏谑为“麻雀战”。

1943年5月,日寇纠集2万余人,对太行山进行梳篦式大“扫荡”。在敌人合围之前,按照师部首长指示,4月30日,学校师生提前跳出合围圈,转移到山西平顺、壶关地区活动。而后学校师生又奉命进驻林县,参加开辟豫北地区的工作。校机关驻姚村,四个大队分别驻原康、魏家河、临淇和东姚。此时的豫北灾情十分严重,群众生活困苦不堪。因没有粮吃,地里的野菜、树叶和树皮都被吃光了,饿殍遍野,惨不忍睹。

为救助贫苦群众,学校和部队一样节衣缩食、救济灾民,并联系地方党组织,通过向富户借粮、运输谷糠、组织群众生产自救等方式积极抗灾,赢得群众拥护。

学校不少干部和学员都有作战经验,也直接参加了对敌战斗。1943年5月26日,学校第四大队和地方武装配合,攻克安阳以西的岭头据点,俘获伪军200余人。1943年8月,为开辟豫北和太南地区,第一二九师决定发起林南战役。在邓小平领导下,由参谋长李达任总指挥,6个团组成西地区兵团,另6个团和第六分校组成东地区兵团,校长徐深吉担任东地区兵团司令员。学校第一、第三、第四3个大队负责开展游击战,袭扰和钳制敌人,配合主力部队作战。第二大队作为兵团战役预备队,相应出击。林南战役自8月18日零时30分开始,经过9天激战,于8月26日胜利结束。此战共歼灭日伪军7000多人,拔掉伪军据点80多个,而我方也伤亡700余人,其中第六分校一些同志长眠地下。

林南战役结束后,第六分校师生回到涉县固新、原曲一带,不久学校奉命撤销。一些优秀学员被抽调出来,组成一批武装工作队,分赴新区与平汉路一带敌后开展工作。第二大队改为太行大队,归太行军区建制。校机关和各大队干部除少数调到八路军前方总部和太行军区外,其他人员都分配到了各部队。

第三次组建六分校

进入1945年,抗战胜利在望。为适应新形势,加强干部培训,1945年3月1日,太行军区司令员李达、政治委员李雪峰、政治部主任黄镇、政治部副主任袁子钦致电中央军委和第十八集团军总部,提出:“为适应新的需要,我们拟以太行大队及参谋训练队为基础组成‘抗大’分校,仍恢复原第陆(六)分校的名义,但仍以精简为原则,总共不超过一千人。”4月4日,中央军委批复,同意成立“抗大”第六分校。

第三次组建的“抗大”第六分校,校址设在涉县庄上村。校长由太行军区司令员李达兼任,政治委员李克如,教育长孟擎宇。

1945年5月,学校将500余名连级以上干部编成5个学员队,进行培训。这年6月至8月,又陆续招收各地知识青年和豫西农民数百名,扩编为10个学员队。

1945年8月,晋冀鲁豫军区成立。这年11月,以“抗大”六分校和“抗大”太岳分校为基础,组建晋冀鲁豫军政大学,校址设在山西长治潞城一带,至此“抗大”六分校圆满走完她的历史进程。

在战火纷飞的革命年代,“抗大”第六分校先后三次组建。太行山根据地的生活非常艰苦,斗争环境也异常残酷,就是在这样的环境中,学员们锻炼了崇高的品质、过硬的军事和政治素质、不屈不挠的意志,以及一种身处逆境而始终阳光向上的革命乐观主义精神,为抗战事业作出了积极贡献。

今日莘莘学子身处优裕的环境中,教育、教学和生活条件与过去相比,已是翻天覆地,今非昔比。以史明理,以史励志,“抗大”师生们留下的那种坚定信念、艰苦奋斗、不怕牺牲、乐观向上的精神,值得当代每个学子认真学习,发扬光大。

責任编辑 / 陈 洪